★역사의 향기를 찾아서

巖西先生文集 ○ 宋子敬誄辭[己酉](宋子敬誄辭[己酉])

晛溪亭 斗井軒 陽溪

2023. 10. 22. 01:47

728x90

반응형

암서선생문집(巖西先生文集) / 巖西先生文集卷之二十四(巖西先生文集卷之二十四) / 誄辭(誄辭)

○ 宋子敬誄辭[己酉](宋子敬誄辭[己酉])

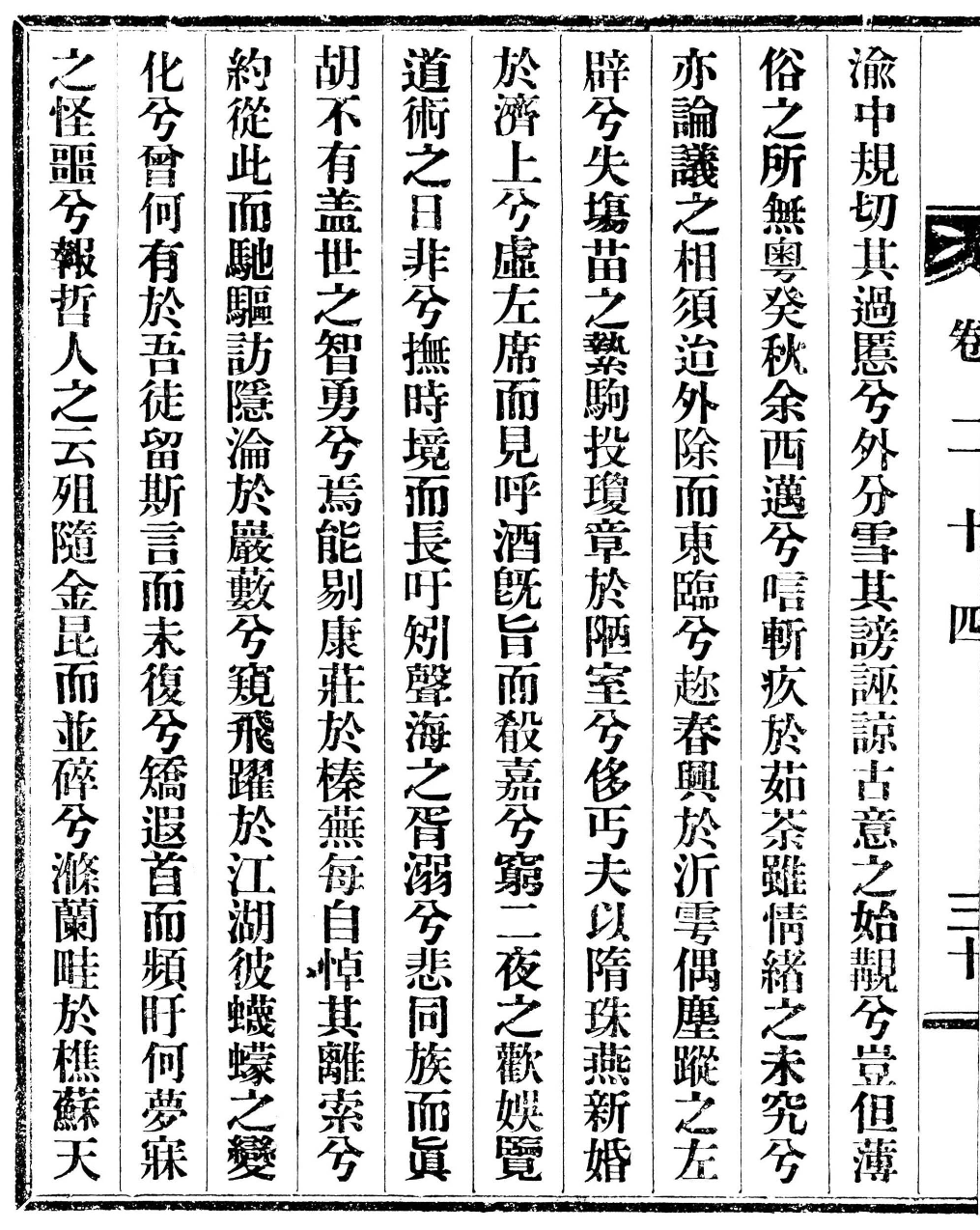

ㆍ원문 : ▣ 064巖西先生文集卷之二十四

吾友履齋宋子敬先生。以四十三歲之丁未五月。沒世。其年擧家大疫。葬不及時。屬又師命繹騷。江峽路阻。歲且再周。而念平

▣ 061生。自謂知己如兢燮者。憂纒畏約。無蒿里一跡。無寢門一聲。鬼神而尙有知。其不以我相負耶。其將卒喪也。啣淚綴蕪辭一篇。以寓無窮之悲。盖欲以酹吿。而未遂者云。嗚乎。誠負之哉。辭曰。昔余之旣丱弁兮。從先進而問途。知夫子之頴發兮。刷長翼於天衢。顧甕盎之形穢兮。思美人之洵都。歲赤猿之正冬兮。淹旅食於方壺。驚落木而凍澤兮。擁山扃而搔膚。忽賁趾之惠然兮。歷高深而浮踰。故聲氣之相應兮。愧轉鼓而求枹。坐連夕而累晨兮。曾何蘊之不輸。調高下而必諧兮。理紛紏而終孚。絲擬托於朱藍兮。玉慚並於碔砆。回習池而尋盟兮。喜魯邦之多儒。慘岐路之解手兮。汨星霜之五徂。憑麟羽而寄心兮。見素交之未

▣ 062渝。中規切其過慝兮。外分雪其謗誣。諒古意之始覯兮。豈但薄俗之所無。粤癸秋余西邁兮。唁斬疚於茹荼。雖情緖之未究兮。亦論議之相須。迨外除而東臨兮。趂春興於沂雩。偶塵蹤之左辟兮。失塲苗之縶駒。投瓊章於陋室兮。侈丐夫以隋珠。燕新婚於濟上兮。虛左席而見呼。酒旣旨而殽嘉兮。窮二夜之歡娛。覽道術之日非兮。撫時境而長吁。矧聲海之胥溺兮。悲同族而眞胡。不有盖世之智勇兮。焉能剔康莊於榛蕪。每自悼其離索兮。約從此而馳驅。訪隱淪於巖藪兮。窺飛躍於江湖。彼蠛蠓之變化兮。曾何有於吾徒。留斯言而未復兮。矯遐首而頻盱。何夢寐之怪噩兮。報哲人之云殂。隨金昆而並碎兮。滌蘭畦於樵蘇。天

▣ 063欲問而路遙兮。淚未瀉而眼枯。豈斯人而止此兮。噫吾道之益孤。啾百鳥而一鳳兮。固造物之所辜。獨狂瀾之汎溢兮。孰衣袽於沾濡。欲後車之整行兮。懼轅折而僕痡。痛絃絶而質喪兮。膓鬱結而煩紆。時臨饋而太息兮。立中途而踟蹰。嗟之子之炯炯兮。不幽卽而明殊。倘玆衷之默誘兮。敢不思報而勉圖。

해제

『암서선생문집』은 조긍섭(曺兢燮 ; 1873 ~1933)의 시문집이다. 조긍섭의 본관은 창녕(昌寧). 자는 중근(仲謹), 호는 심재(深齋)이다.

문집의 구성을 살펴보면, 권1은 부, 권2~권6은 시, 권7~권15는 서(書), 권16~17은 잡저, 권18은 잡저와 서(序), 권19는 서(序), 권20~22는 기(記), 권23은 발(跋), 권24는 서후(書後)ㆍ잠(箴)ㆍ명(銘)ㆍ찬(贊)ㆍ자사(字辭)ㆍ계(啓)ㆍ상량문ㆍ뇌사(口辭), 권25는 애사ㆍ사제문(賜祭文)ㆍ제문, 권26은 비(碑), 권27~권28은 묘지명, 권29~권32는 묘갈명, 권33은 묘표, 권34는 행장ㆍ행록, 권35는 전(傳)ㆍ유사ㆍ서사(書事), 권36~권37은 잡지(雜識)로 각각 구성되어 있다.

조긍섭은 병의(柄義)의 아들이다. 11세 때 『근사록』을 10일 만에 베껴쓰는 놀라운 글재주를 보였고, 17세 때에는 당시 영남의 거유였던 곽종석(郭鍾錫)을 찾아가 태극ㆍ성리 등에 관하여 토론을 벌였다. 19세 때에는 대구에서 열린 향시를 치르고 돌아오는 길에 이종기(李鍾杞)를 방문하였고, 20세를 전후로 장복추(張福樞)ㆍ김흥락(金興洛) 등을 찾아가 문답하였다. 23세 때에는 『남명집(南冥集)』을 중간하는 사업에 참가하여 여러 선배들과 교유하였다. 26세 때 사서(四書)에 대해 의문나는 점을 묻기 위하여 다시 김흥락을 만났다.

1910년 합병소식을 듣고부터는 두문불출하면서 아무도 만나지 않았으며, 동서의 학설을 비교 궁리하여 『곤언(困言)』을 저술하였다. 다음 해 부친상을 당하였으나 학문에 대한 열의가 식지 않아 「거빈해(居貧解)」ㆍ「성존심비변(性尊心卑辨)」 등의 논문을 써냈다. 상복을 벗자 자정(自靖)하면서 선비의 길을 걷고자 정산(鼎山)으로 숨어버렸다. 그뒤 문박(文樸)의 서재를 오가며 학문에 몰두하면서 정산서당을 지어 후학을 가르쳤다. 1919년 3월 「일본총독과 동포대중에게 보내는 글」을 초(草)하다가 발각되어 17일간 구속당하기도 하였다. 1928년 겨울 문인들의 요청으로 정산에서 비슬산 서쪽 쌍계(雙溪)로 이거하여 구계서당(龜溪書堂)을 짓고 강학을 계속하였다.

『곤언』은 정통 유학자로서 주체적 사고의 결정으로 이루어진 글로, 서양의 문화와 제도를 묵수하지 않고 비판하면서 다시금 우리의 현실을 뒤돌아보게 하는 글이다. 성리학적 저술로는 20세 때 이진상(李震相)의 「심즉리설(心卽理說)」을 17조목으로 분석 비판한 「독심즉리설(讀心卽理說)」, 심합 이기설(心合理氣說)」을 인정하면서도 ‘심’은 곧 마음으로 보아야 한다고 주장한 「심문(心問)」, 그리고 전우(田愚)의 견해를 비판한 「성존심비변」ㆍ「성존심비적거변(性尊心卑的據辨)」 등이 있다.

그는 비록 일정한 스승은 없었으나 타고난 성품이 매우 영특하여 일가의 학문을 이루었고, 시문에도 법도가 있어 당시 영남 사림에서 거목으로 지목되었다. 한말 지식인 가운데 특히 황현(黃玹)ㆍ김택영(金澤榮)ㆍ이건창(李建昌) 등과 교유하였고, 해박한 지식을 바탕으로 저술된 성리학적 논변은 조선 말기 유학을 연구하는데 중요한 자료로 평가된다.

728x90

반응형