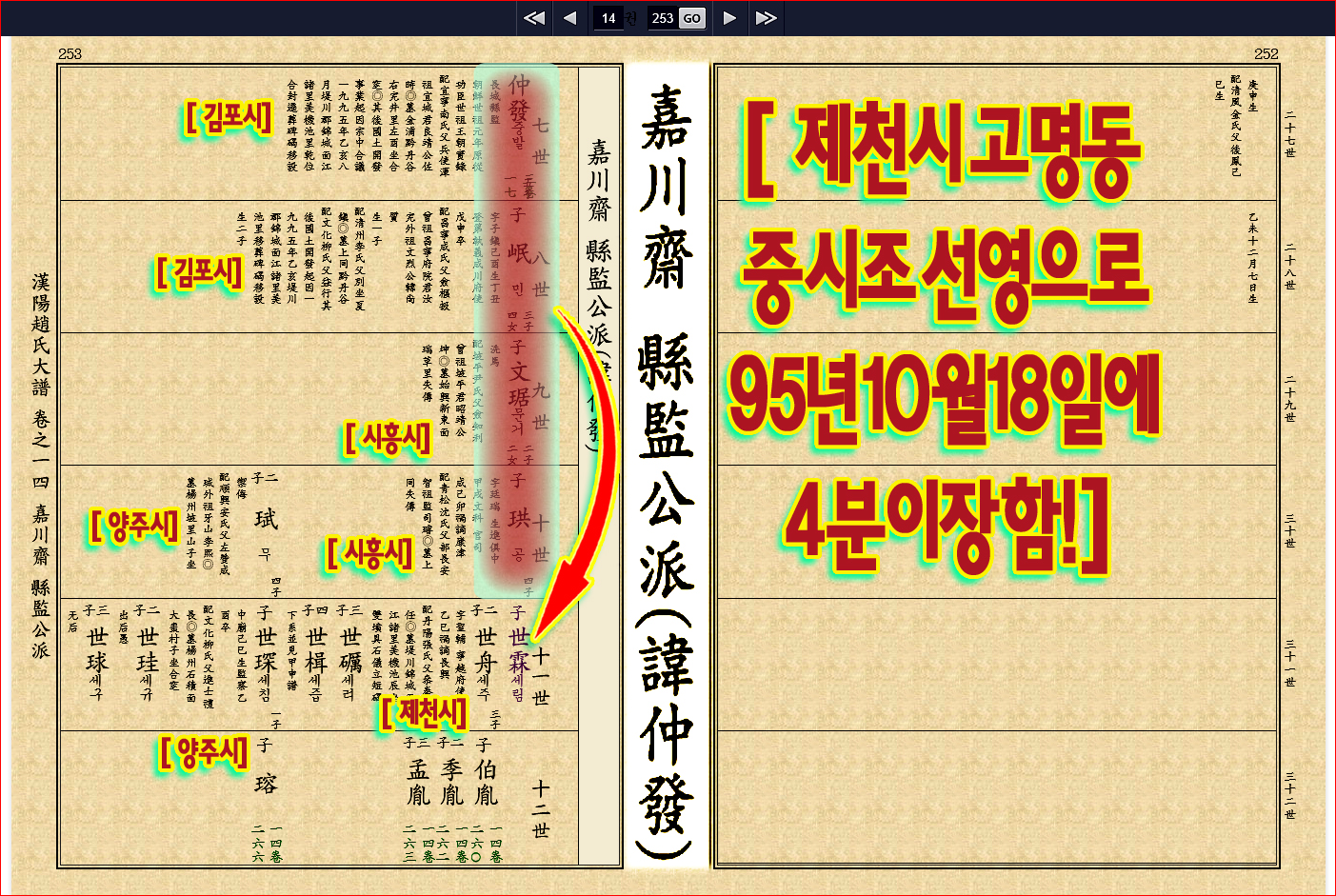

[한양조씨 가천재-현감공파종회 10세조 諱珙 영월부사공 임명자료]

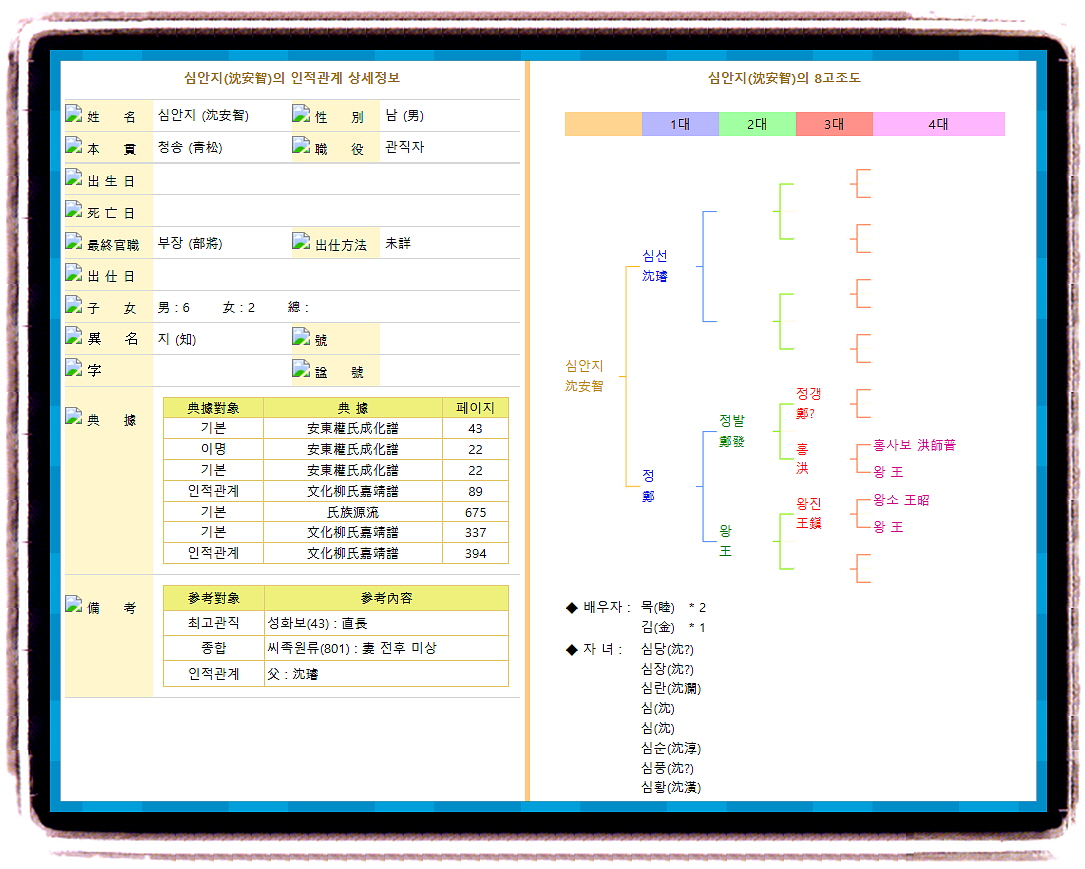

심선(沈璿)의 자는 윤부(潤夫), 본관은 청송(靑松), 호는 망세정(忘世亭) 또는 망세당(忘世堂)이다. 생년은 미상이며, 1467년(세조 13년) 9월 20일에 사망하였다. 증조할아버지는 좌의정 심덕부(沈德符), 할아버지는 인수부윤 심징(沈澄)이다. 종조부는 지성주사 심계년(沈繼年), 동지총제 심정, 태조의 사위인 청원군(靑原君) 심종(沈淙), 세종비 소헌왕후의 아버지인 영의정 심온(沈溫), 심도생(沈道生), 판사 심의귀(沈義龜), 도총제 심인봉(沈仁鳳)이다.

아버지는 호조판서에 추증된 군자감판관 심석준(沈石雋), 어머니는 군위나씨는 삼사우사(三司右使) 나윤재(羅允材)의 후손이다. 부인은 초계정씨로 판중추원사 정발(鄭發)의 딸이며, 외할아버지는 대장군 정갱(鄭賡)이다.

심선의 혈육과 그 혼인 관계를 살펴보면, 부인 정씨와의 사이에서 태어난 첫째 아들인 병마사 심안인(沈安仁)은 태종의 서녀 사위인 파원위 윤평(尹泙)의 딸과 혼인하였다. 심안인의 아들 심담(沈淡)이 세조 대 공신인 홍윤성(洪允成)의 딸과 혼인하면서 심선과 홍윤성은 사돈 관계가 되었다.

심선의 둘째 아들인 청성위(靑城尉) 심안의(沈安義)는 세종의 서녀인 정안옹주와, 첨정 심안례(沈安禮)는 여흥민씨 중추 민건의 딸과, 부장 심안지(沈安智)는 경주김씨 녹사 김종직(金從直)의 딸과(딸은 趙珙에게 시집감!), 봉사 심안신(沈安信)은 고성이씨 주부 이희진(李希振)의 딸과 혼인하였다. 또한 심선과 정씨 사이에서 난 첫째 딸은 세종의 서손인 영원군(寧原君) 이례(李澧)와, 둘째 딸은 평양조씨 충의위 조강(趙綱)과 혼인했다. 이 밖에도 심선의 서자로는 심안실(沈安實)이 있다.

심선의 묘지명은 그의 후손인 심정진(沈定鎭)이 찬하였는데, 『제헌집(霽軒集)』 권 6에 실린 선조망세정부군묘지명(先祖忘世亭府君墓誌銘)에서 확인할 수 있다.

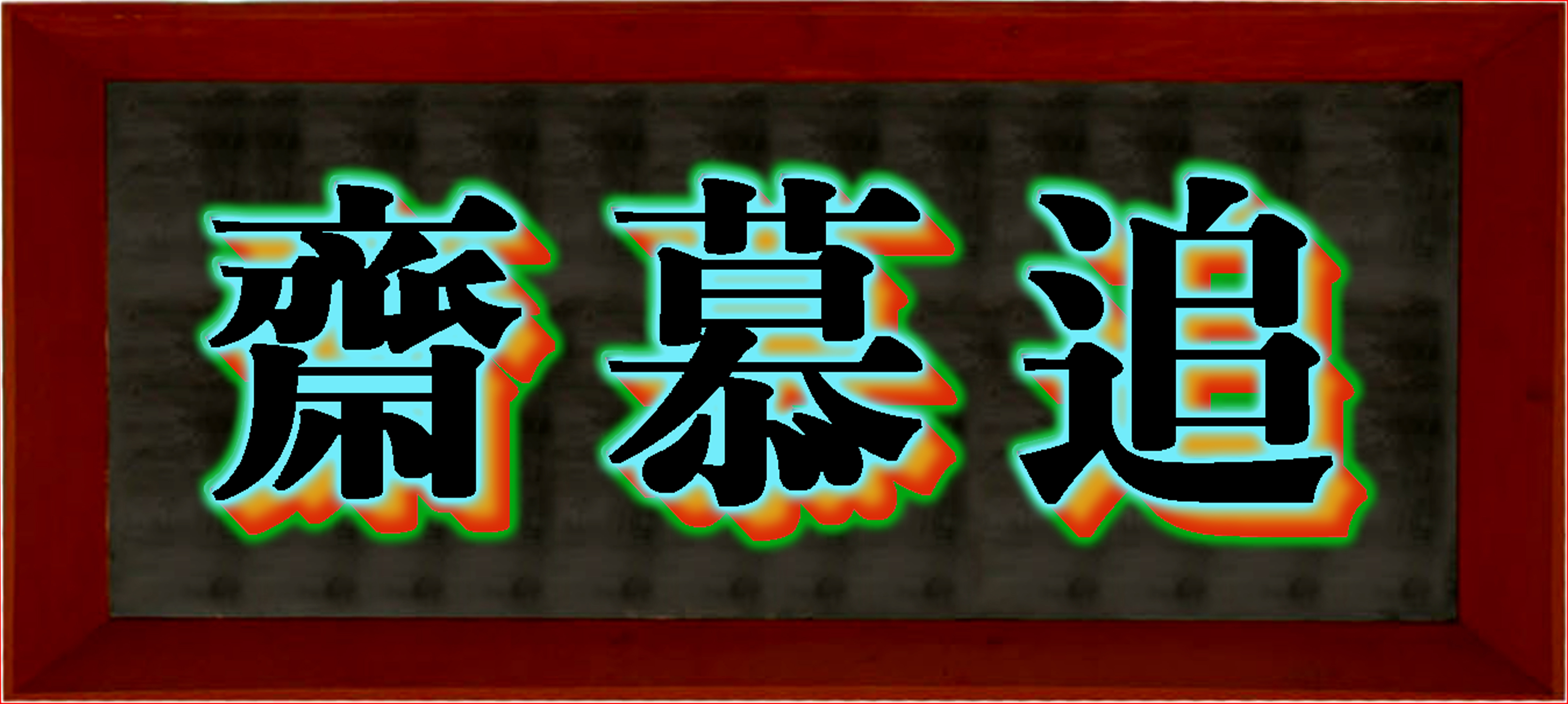

=현감공파종회재실 崇募齋에서 시제후 단체사진=

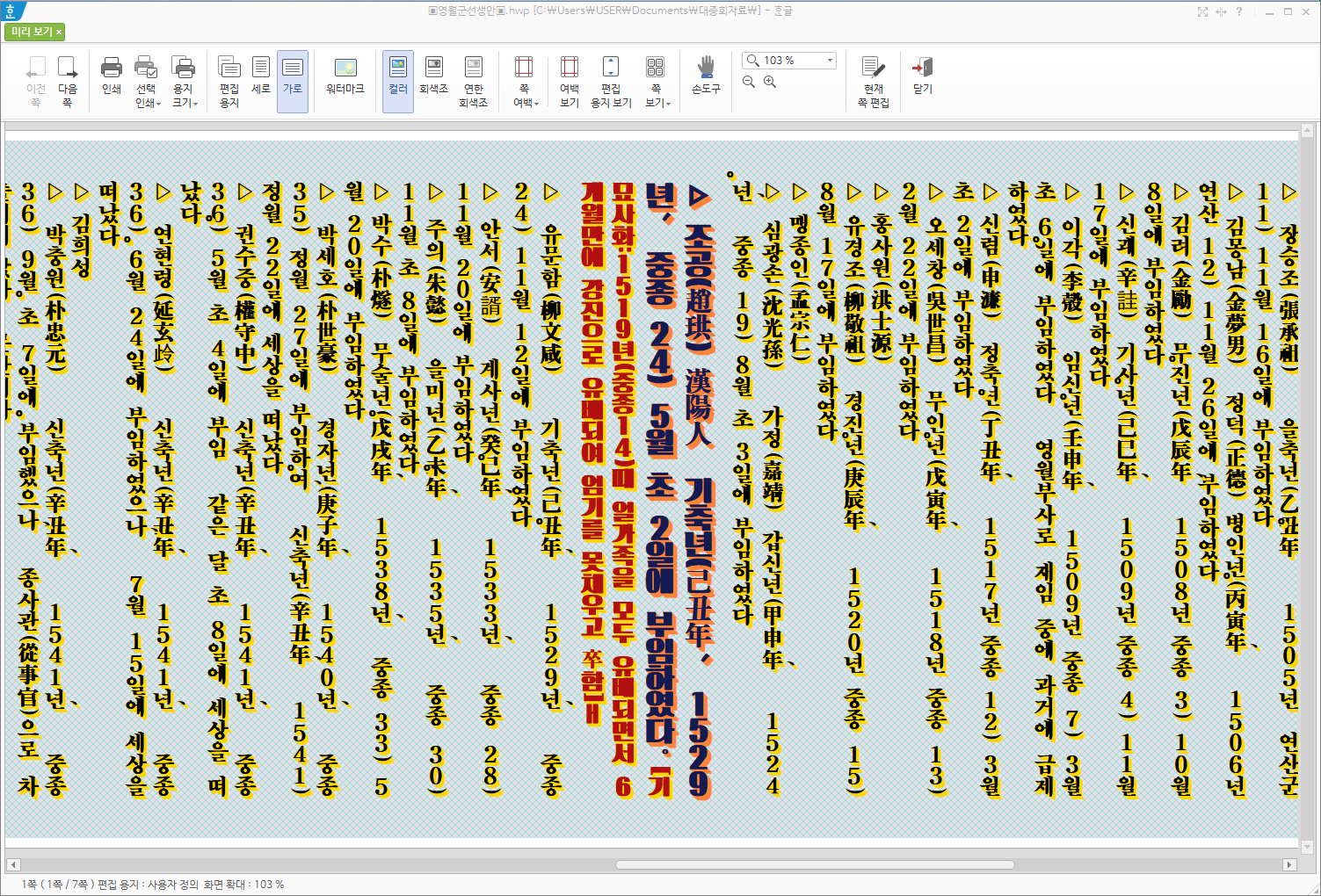

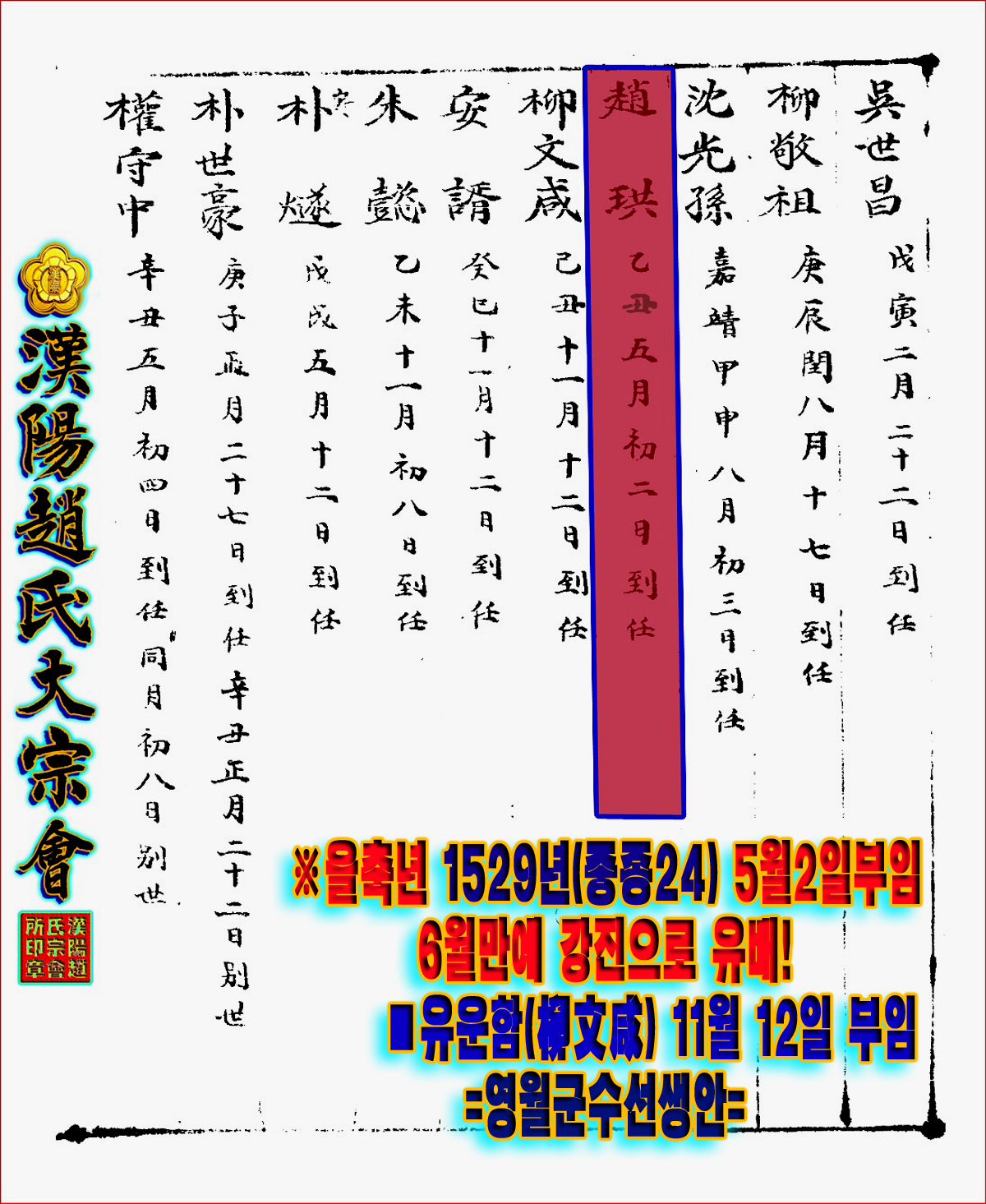

[한양조씨 가천재-현감공파종회 10세조 諱珙 영월군수 임명자료]

을축년(乙丑年, 1529년, 중종 24) 5월 초 2일에 부임

▷ 심호(沈灝)

천순(天順)254) 임오년(壬午年, 1462년 세조 7) 10월 29일에 부임하였다.

▷ 김우무(金雨畝)

성화(成化)255) 을유년(乙酉年, 1465년 세조 10) 10월 25일에 부임하였다.

▷ 윤사유(尹師有)256)

정해년(丁亥年, 1467년, 세조 12) 6월 19일 부임하였다.

▷ 최응현(崔應賢)257)

임진년(壬辰年, 1472년, 성종 3) 8월 초 9일에 부임하였다.

▷ 윤보상(尹甫尙)

정유년(丁酉年, 1477년, 성종 8) 12월 초 4일에 부임하였다.

▷ 박계금(朴繼金)258)

임인년(壬寅年, 1482년 성종 13) 12월 22일에 부임하였다.

▷ 허지(許芝)

정미년(丁未年, 1487년 성종 18) 2월 22일에 도착하여, 같은 해 5월 24일에 세상

을 떠났다.

▷ 박시행(朴時行)259)

254) 중국 명나라 영종의 연호이다. 중국서는 건국기년(建國紀年)으로 일관하여 그 왕조의 연도를 기록하지 않고 군주의 재위에 따라서

해를 세었는데, 군주를 상속하면 새 군주가 즉위한 이듬해는 그 원년(元年)으로 하여 기록하였다. 최초의 연호는 주(周)나라 때인

BC 114년에 사용한 건원(建元)이라는 연호이다.

255) 명나라 헌종의 연호이다.

256) 『세조실록』20년 5월 25일자

이조(吏曹)에 전지(傳旨)하기를, “윤사유(尹師有)등 모두 원종 3등 공신(原從三等功臣)에 기록하라” 하였다.

257) 본관은 강릉으로 자(字)는 보신(寶臣), 호(號)는 수재(睡齋)로 1428년에 출생하였다. 1454년(단종 2) 증광 문과에 급제, 승문원 부

정자에 제수 되었으나 노모 봉양을 위해 강릉 훈도를 자원하였다. 그 후 사성, 집의, 승문원 참교, 이조와 호조의 참의, 동부승지, 충

청도 관찰사, 경주부윤 등을 역임하고 1495년(연산군 1) 대사헌이 되었다. 1499년 동지성균관사가 되어 1502년 한성부 좌윤에 이

어 공조, 형조, 병조의 참판을 지냈다. 강릉의 향사에 제향되었다.

258) 『세조실록』8년 10월 13일

종부시주부(宗簿侍主簿) 박계금을 개성에 보내어 발병부(發兵符)를 주어 징병(徵兵)하게 하였다.

259) 『성종실록』24년 1월 8일

정미년(丁未年) 5월 29일 부임하였다.

▷ 황진손(黃震孫)260)

홍치(弘治)261) 경술년(庚戌年, 1490년 성종 21) 9월 초 9일에 부임하였다.

▷ 신숙근(申叔根)262)

을묘년(乙卯年, 1495년 연산 1) 9월 22일에 부임하였다.

▷ 한근(韓謹)

경신년(庚申年, 1500년 연산군 6) 10월 10일에 부임하였다.

▷ 윤상노(尹尙老)263)

조문숙(趙文琡)을 조산대부(朝散大夫) 사헌부 집의(司憲府執義)로, 박시행(朴時行)을 조산대부 사헌부 장령(司憲府掌令)으로, 허집(許

輯)을 봉훈랑(奉訓郞) 사간원 헌납(司諫院獻納)으로 삼았다.

『성종실록』24년 1월 8일

안우건(安友騫)을 통정대부(通政大夫) 형조 참의(刑曹參議)로, 박시행(朴時行)을 조산대부(朝散大夫) 사간원 사간(司諫院司諫)으로, 이

유청(李惟淸)을 조산대부 사헌부 장령(司憲府掌令)으로, 남세담(南世聃)을 승훈랑(承訓郞) 사간원 헌납(司諫院獻納)으로 삼았다.

260) 『연산일기』3년 1월 12일

선공감(繕工監) 제조 이세좌 등이 아뢰기를,

“공신문(拱辰門) 밖에 담장을 쌓도록 명하였는데 역사가 적지 않습니다. 우선 유위(留衛)하는 군사에게 돌을 모으게 하소서. 또 선공

감 정(正) 황진손(黃震孫)은 나이가 늙어 그 소임에 적당하지 않으니 갈아 주소서.”하니, 그대로 좇았다.

261) 명나라 효종의 연호이다.

262) 『성종실록』13년 4월 23일

경연(經筵)에 나아갔다. 강(講)하기를 마치자, 기사관(記事官) 신숙근(申叔根)은 아뢰기를,

“대신들이 모두 사유(赦宥)가 지나서 ‘신임을 잃을 수 없다’고 하나, 신정은 이미 원훈(元勳)의 아들이고 자신도 또한 친공신(親功臣)

인데 기망(欺罔)의 죄를 스스로 지었으니, 이를 주살(誅殺)하는 것은 바로 신의(信義)를 굳게 하는 것입니다. 어째서 신임을 잃는다고

말하는 것입니까? 대저 강상(綱常)에 관계되는 죄는 사유에 포함시키지 않는 것입니다. 옛말에 이르기를, ‘임금은 신하의 벼리[綱]가

된다’고 하였습니다. 신정이 임금을 속였으니, 실로 이는 강상에 관계되는 것입니다. 어찌 사유(赦宥) 전으로 논(論)하겠습니까?”

하니, 임금이 말하기를,

“남의 신하 된 자가 어찌 임금을 기망할 수 있겠는가?”

하고, 이세좌에게 이르기를,

“승지의 마음이 그러하나, 다른 승지들의 생각은 어떠한가? 각기 의논하여 아뢰어라”

하고, 홍문관 관원에게도 의논하게 하였다.

263) 본관은 파평으로 자는 상경(商卿), 호는 뇌헌이다. 우의정 호(壕)의 아들이며, 성종의 계비(繼妃) 정현왕후(貞顯王后)의 오빠로

1486년(성종17) 무과(武科)에 장원, 훈련원 첨정(訓練院僉正)이 되었다.

1498년 우익위(右翊衛)가 되고, 1505년 동반직(東班職)에 기용되어 공조참의(工曹參議)에 특진되었다. 이듬해 채청사(採靑使)로 지방

에 내려갔다가 1506년 중종반정(中宗反正)으로 형조참판(刑曹參判)이 되고 대간(臺諫)의 반대에도 불구하고 왕의 특지로 정국공신

(靖國功臣) 3등이 되었다. 다음해 이과(李顆)의 옥사(獄事)를 다스린 공으로 다시 정난공신(定亂功臣) 1등으로 파천군(坡川君)에 봉해

졌으며, 팡중추부사(判中樞府事)에 이르렀다. 시호는 영평(靈平)이다.

임술년(壬戌年, 1502년 연산군 8) 10월 27일에 부임하였다.

▷ 신숙권(申叔權)

을축년(乙丑年, 1505년 연산군 11) 3월 15일에 부임하여, 그 해 11월에 세상을 떠

났다.

▷ 장승조(張承祖)264)

을축년(乙丑年) 11월 16일에 부임하였다.

▷ 김몽남(金夢男)

정덕(正德, 명나라 무종의 연호) 병인년(丙寅年) 11월 26일에 부임하였다.

▷ 김려(金勵)

무진년(戊辰年, 1508년 중종 3) 10월 8일에 부임하였다.

▷ 신괘(辛詿)

을사년(乙巳年, 1509년 중종 4) 11월 17일에 부임하였다.

▷ 이각(李殼)265)

임신년(壬申年, 1509년 중종 7) 3월 초 6일에 부임하였다. 영월부사로 재임 중에

과거에 급제하였다.

▷ 신렴(申濂)

정축년(丁丑年, 1517년 중종 12) 3월 초 2일에 부임하였다.

264) 『중종실록』1년 10월 2일

의정부가 이∙병조 당상과 함께 의논하여, 제주목사(濟州牧使) 육한(陸閑), 안동부사(安東府使) 홍경창(洪慶昌), 장단부사(長湍府使) 박

숭엽(朴崇燁), 인천부사(仁川府使) 이성정(李成楨), 황주목사(黃州牧使) 이열(李烈), 선산부사(善山府使) 남경(南憬), 회양부사(淮陽府

使) 이잠(李箴), 경원부사(慶源府使) 성순동(成順仝), 종성부사(鍾城府使) 권중신(權仲愼), 마전군수(麻田郡守) 한세보, 풍기군수 권민

(權愍), 수안군수(遂安郡守) 박효남(朴孝南), 영월군수(寧越郡守) 장승조(張承祖)를 도태시키고, 이어 아뢰기를, “고령(高嶺)∙동관(潼關)

은 북방의 큰 진(鎭)이므로, 조종 조부터 당상관을 차견(差遣)하였습니다.”

하니, ‘아뢴대로 하라’ 전교하였다.

265) 『중종실록』11년 3월 27일조

이조가 아뢰기를 “영월군수 이각, 평양서윤(平壤庶尹) 윤형(尹衡)은 모두 자궁(資窮, 자질이 낮은) 문과출신으로 만일 ‘대전’대로 준직

을 서임한다면 이들이 마땅히 고쳐져야 하는데, 근자에 정은 과하여 그 직을 낮추어 서임함이 준례이니, 이 사람들의 일을 어떻게

하리까? 농사철인데 가족을 이끌고 다니게 되면 폐단이 대단할 것이니, 가을이 되기를 기다렸다가 체직하기 바랍니다.

▷ 오세창(吳世昌)266)

무인년(戊寅年, 1518년 중종 13) 2월 22일에 부임하였다.

▷ 홍사원(洪士源)267)

▷ 유경조(柳敬祖)268)

경진년(庚辰年, 1520년 중종 15) 8월 17일에 부임하였다.

▷ 맹종인(孟宗仁)269)

266) 본관(本貫)은 해주(海州)로 자(字)는 번경(蕃卿)이다. 중종 1년(1506)에 별시(別試) 병과4(丙科4)에 급제하였다. 영월군수와 사정

(寺正)벼슬을 지냈고, 품계(品階)는 통정대부(通政大夫)였다.

『중종실록』6년 5월 8일

헌부(憲府)가 송관(訟官)과 수령에 불합한 사람들의 제목(題目)을 써서 아뢰기를,

“경연은 간교로 아첨하여 정직하지 못하고, 정광좌(鄭光佐), 유응대(柳應臺) 등은 시비를 현혹(眩惑)하게 하고, 이사겸(李思謙), 오세

창(吳世昌) 등은 용렬하고 혼암하여 과단성이 없고, 남적윤(南嫡胤)은 부박하여 실지가 없습니다. 김세희(金世熙)는 교망(驕妄) 잔혹

(殘酷)하고, 오예손(吳禮孫)은 나약하고 암매(暗昧)하며, 이양필(李良弼)은 탐렴(貪斂)하여 백성을 병들게 합니다.”

267) 『중종실록』36년 7월 11일조, 영월읍지 선생안에는 기록이 없음

간원(諫院)이 아뢰기를 “영월군수 홍사원은 전에 수령으로 있을 때 잘못한 일이 많았으니 갈아야합니다.” 하였으나 윤허하지 않았다.

『성종실록』23년 12월 19일

유자광(柳子光)이 아뢰기를,

“신이 듣건대 개성부(開城府)에 새로 쌓은 성(城)이 일곱 군데가 허물어졌는데 지금 선전관(宣傳官) 홍사원(洪士源)이 자세히 살피지

아니하고 왔습니다. 만약 내신(內臣)을 보내어 유수(留守)와 더불어 같이 살피면 허실(虛實)을 알 수 있습니다. 성(城)을 쌓는 것은

큰일인데 지금 쌓는 대로 따라서 허물어지니, 신은 참으로 마음이 아픕니다. 유수가 만약 또 사실대로 아뢰지 아니하면 신이 마땅히

분변하겠습니다.”

하니, 전교하기를,

“만약 경(卿)의 말과 같으면 선전관(宣傳官)이 죄가 있다. 그렇지 아니하면 경에게 말한 자가 죄가 있다.”

하고, 곧 홍문관 교리(弘文館校理) 권유(權瑠)를 보내어 다시 살펴보게 하였다.

268) 본관은 문화(文化)로 자(字)는 윤보(胤甫)로 중종(中宗) 1년(1506년), 별시(別試) 정과2(丁科2)로 급제하였다.

영월군수와 오위 위장(五衛衛將)을 역임하였다.

『중종실록』8년 6월 29일

헌부가 아뢰기를,

“육순이 육경(六卿)에 합당치 못한 것과 우윤공의 탐포(貪暴)를 이미 다 아뢰었으니, 곧 개정하소서.”

하고, 간원이 아뢰기를,

“조한필(曹漢弼)은 6월에 별천(別薦)으로 거관(去官)하여 갑자기 좌랑(佐郞)으로 제수하였는데, 이력이 있고 나서야 제수하는 것이 옳

으니 곧 개정하소서. 장세필(張世弼)은 좌랑이 된 지 20삭(朔)이 못되어 올려서 함경도사(咸鏡都事)로 삼았는데, 삭이 찬 뒤에 승서

(陞敍)하는 것이 법이므로 요즈음 30삭의 기한에서 3~4삭만 차지 않아도 체직을 논집(論執)하는 것은 법을 중하게 여겨서이니, 세필

도 개정해야 합니다. 형조좌랑(刑曹佐郞) 유경조(柳敬祖)는 그 직임에 맞지 않으니, 체직하소서.”

하였으나, 유허하지 않았다.

▷ 심광손(沈光孫)270)

가정(嘉靖)271) 갑신년(甲申年, 1524년, 중종 19) 8월 초 3일에 부임하였다.

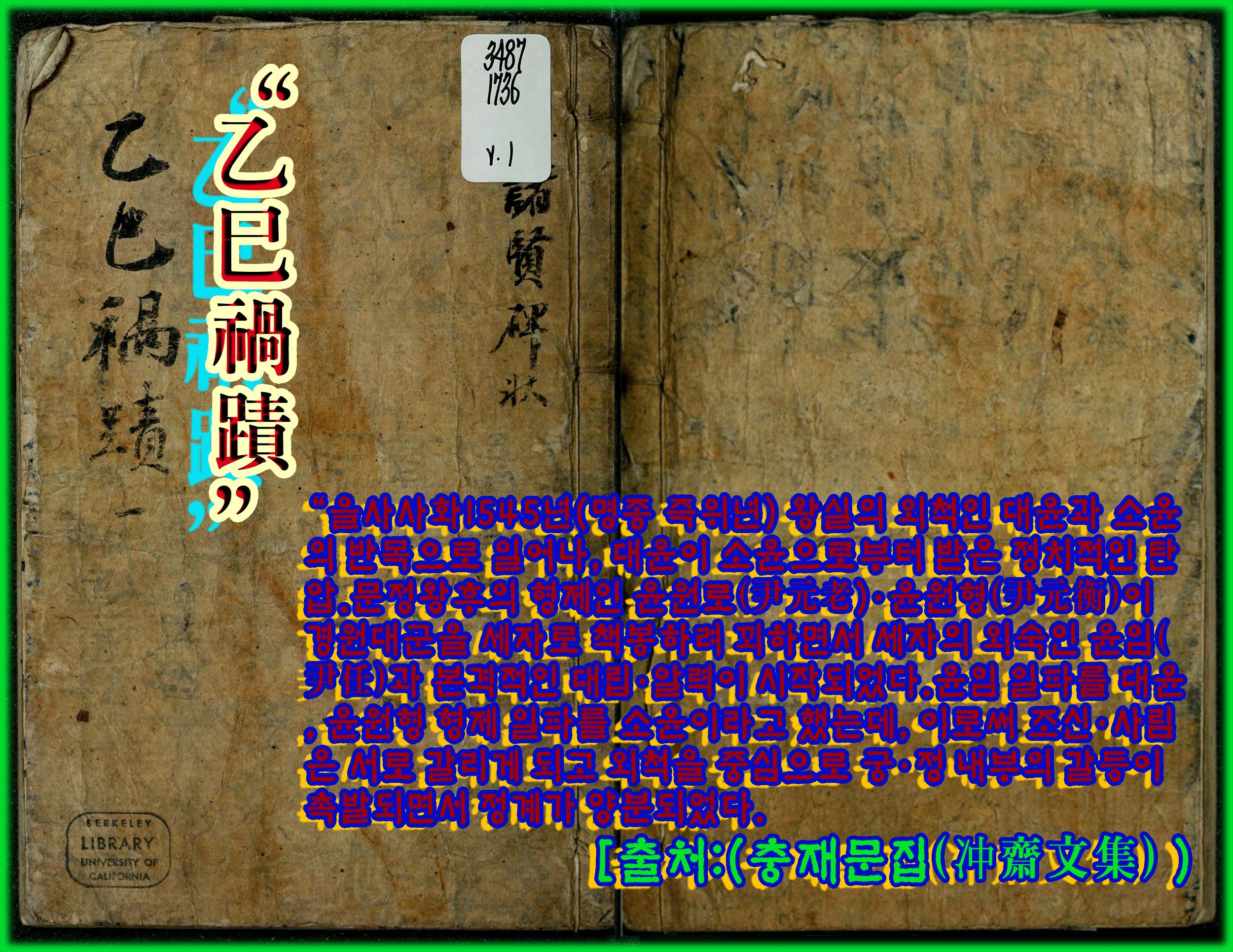

▷ 조 공(趙 珙)

을축년(乙丑年, 1529년, 중종 24) 5월 초 2일에 부임(11월11일자 파면되여 강진으로 유배됨)하였다.

▷ 유문함(柳文咸)

을축년(乙丑年, 1529년, 중종 24) 11월 12일에 부임하였다.

▷ 안서(安諝)

계사년(癸巳年, 1533년, 중종 28) 11월 20일에 부임하였다.

▷ 주의(朱懿)

을미년(乙未年, 1535년, 중종 30) 11월 초 8일에 부임하였다.

▷ 박수(朴燧)

무술년(戊戌年, 1538년, 중종 33) 5월 20일에 부임하였다.

▷ 박세호(朴世豪)

경자년(庚子年, 1540년, 중종 35) 정월 27일에 부임하여, 신축년(辛丑年, 1541)

정월 22일에 세상을 떠났다.

269) 본관은 신창(新昌), 자(字)는 자안(子安)으로 중종 2년(1507)에 식년시(式年試) 병과 9(丙科9)에 급제하였다.

부정(副正)을 역임하였다.

『중종실록』19년 1524년 6월 28일조

대간과 헌부가 아뢰기를 “영월군수 맹종인은 혼망(昏忘)하여 백성을 다스리기에 맞지 않습니다.”라고 아뢰었으나 윤허하지 않았다.

영월읍지 선생안에는 이름이 없다.

270) 『중종실록』15년 8월 25일

대간(臺諫)이 여악(女樂)∙이맥(李陌) 등의 일을 아뢰고, 헌부(憲府)가 아뢰기를,

“부평부사(富平府使) 조현범(趙賢範)은 지난해 12월의 고과(考課)에 중등을 받았으므로 당하관(堂下官)의 하등과 같은데, 이처럼 빨리

서용(敍用)하면 하등을 받은 자가 누가 징계되겠습니까? 호조정랑(戶曹正郞) 심광손(沈光孫)은 인물이 나약하고 태만하므로 전에 공

조정랑(工曹正郞)과 사복시판관(司僕寺判官)이 되었을 때에 다 직임을 감당하지 못하였습니다. 더구나 호조는 일이 많은 곳인데 어찌

감당할 수 있겠습니까? 예조좌랑(禮曹佐郞) 황유중(黃有中)은 인물은 모르겠으나, 예조는 관계되는 바가 중한데 그 조상이 장사까지

했다 하니 매우 미천하므로 육조에 들어갈 수 없습니다. 정언(正言) 심희전(沈希佺)은 언관(言官)에 합당하지 않습니다. 모두 가소서.”

하니, 상이 심희전은 갈라고 명하고 나머지는 다 윤허하지 않았다.

271) 명나라 세종조의 연호이다.

▷ 권수중(權守中)

신축년(辛丑年, 1541년, 중종 36) 5월 초 4일에 부임, 같은 달 초 8일에 세상을

떠났다.

▷ 연현령(延玄㱓)

신축년(辛丑年, 1541년, 중종 36) 6월 24일에 부임하였으나, 7월 15일에 세상을

떠났다.

▷ 김희성272)

▷ 박충원(朴忠元)273)

신축년(辛丑年, 1541년 중종 36) 9월 초 7일에 부임했으나, 종사관(從事官)274)으

로 차출되어 갔다. 문관이다.

272) 본관은 덕수(德水), 자(字) 언명(彦明)으로 중종 29년(1534년)에 식년시(式年試) 갑과 1(甲科1)로 급제하였다. 벼슬은 영월부사와

직강(直講)을 지냈다.

『중종실록』36년. 영월군수 김희성 파직, 영월읍지 선생안에는 기록이 없다.

“영월군수는, 7개월 안에 3원이 잇달아 죽어서 관청의 사무가 형편없이 되었습니다. 그리고 흉년을 만나 더욱 심하게 되었으니 이곳

의 군수를 택차할 때에는 재간과 능력이 있는 사람이 아니면 회복시킬 길이 없습니다. 그런데 군수 김희성은 천고의 계출인데다가

인물이 용렬하여 결코 그 직임을 감당할 수 없으니, 체직시키소서.”

하니, 답하였다.

“김희성의 일도 윤허한다.”

273) 본관은 밀양. 자는 중초(仲初), 호는 낙촌(駱村), 시호 문경(文景). 1528년(중종 23) 사마시에 합격하고, 1531년 문과에 급제하였

다. 1536년 교리(校理)로 원접사(遠接使) 종사관이 되었으며, 1538년 권신 김안로(金安老)의 일당으로 몰려 파직되었다. 박충원은

1541년 9월에 영월군수로 부임했는데, 이에 앞서 부임한 박세호(朴世豪) 군수는 경자년(庚子年, 1540년 중종 35년) 정월 27일에 부

임하여, 신축년(辛丑年, 1541) 정월 22일에 세상을 떠났다. 그리고 권수중(權守中) 군수는 신축년(辛丑年, 1541년 중종 36) 5월 초

4일에 부임하여 같은 달 초 8일에 갑자기 세상을 떠났다. 연현령(延玄㱓) 군수 또한 이상하게도 신축년(辛丑年, 1541년 중종 36) 6

월 24일에 부임하여 7월 15일에 세상을 떠났다. 박충원은 군수들이 연이어 급사한 사실을 알고 단종의 능을 찾아가 제문을 짓고 제

향을 올리자 고을이 조용해졌다고 한다.

그는 1545년 중국 명나라 사신 영접사로 활약한 뒤, 직강(直講), 성천부사를 거쳐 1550년(명종 5)에 동부승지(同副承旨)∙대사성(大司

成)∙우부승지를 거쳐, 1553년 성절사(聖節使)로 명나라에 다녀왔다.

1566년 이황(李滉)의 뒤를 이어 양관(兩館)의 대제학(大提學)을 지내고, 이듬해 중추부지사(知事)가 되었다. 1569년(선조 2) 이조판

서에 임명되었으나, 김안로의 일파라는 탄핵을 받고 사직하였다.

1571년 우찬성(右贊成)이 되었다가, 훈구(勳舊)의 간당(奸黨)이라는 신진사류(士類)의 규탄을 받고 해임되었다. 재등용되어 1576년

이조판서∙중추부지사를 역임하고 밀원군(密原君)에 봉해졌다. 문집으로 ‘낙촌집’이 있다.

274) 군사를 훈련시키는 훈련도감(訓練都監), 서울의 호위 임무를 담당한 금위영(禁衛營), 서울에 위치한 군영인 어영청(御營廳) 그리고

1700년(숙종 26)에 설치하여 강화부(江華府)에 본영을 둔 진무영(鎭撫營) 등에 소속된 종 5~6품의 벼슬관이다. 종사관은 각 관청에

서 일어난 일을 기록, 전달했는데, 포도청 종사관의 경우 죄인이 진술한 내용의 진실여부를 확인하기 위해 직접 현장에 내려가 조사

를 하기도 하였다.

▷ 민종건(閔宗騫)

병오년(丙午年, 1546년 명종 1) 정월 18일에 부임하였다.

▷ 김효준(金孝俊)

무신년(戊申年, 1548년 명종 3) 2월 초 7일에 부임하였다.

▷ 이경(李瓊)

을유년(乙酉年, 1549년 명종 4) 2월 초 7일에 부임하였다.

▷ 최수증(崔壽增)

신해년(辛亥年, 1551년 명종 6) 11월 초 10일에 부임하였다. 임자년 7월 16일에

세상을 떠났다.

▷ 원옥정(元玉丁)

임자년(壬子年, 1552년 명종 7) 8월 초 7일에 부임하였으나 그 해 9월 달에 부모

상을 당하여 상체(喪遞)되었다. 무관이다.

▷ 권륜(權綸)

임자년(壬子年, 1552년 명종 7) 12월 초 2일 영월에 도착하여, 갑인년(甲寅年,

1554년 명종 9) 3월 초 7일에 세상을 떠났다.

▷ 고세영(高世英)275)

갑인년(甲寅年, 1554년 명종 9) 4월 2일 영월에 도착하였다. 그러나 병진년(丙辰

年, 1556)에 고성의 이수근(李秀根)과 서로 바꾸어 인사이동이 되었으나, 이수근은

도임하지 못하고 교체되었다.

275) 『중종실록』20년 11월 11일

타위(打圍) 때의 대장 김석철(金錫哲)이 아뢰기를,

“주압산(走鴨山)에서 몰이하여 사냥할 때 좌위(左衛)의 부장(部將) 정세영(丁世榮)이 사나운 범이 앞에 쇄도하는 것을 발견하고 몰이

를 중단하므로 범이 빠져나가서 내금위(內禁衛) 고세영(高世榮)을 물어 상처를 입히게 했었으니, 지극히 과오가 심한 짓을 했습니다.

위장(衛將) 김양필(金良弼)이 즉시 그를 죄로 결단하려고 했으나 역시 어느새 피신하고 나타나지 않아 더욱 더 과오가 심한 짓을 했

습니다. 신이 또한 형장(刑杖)을 때리고 싶었으나, 다만 홍복산(洪福山) 사냥을 하지 못했기 때문에 그를 즉시 죄주지 못했는데, 이는

징계하지 않을 수 없는 일이기에 감히 품합니다. 고세영은 비록 범에게 상처를 입기는 하였지만 죽을 정도는 아니었습니다.”

하니, 전교하기를,

“알았다. 정세영은 금부에 내려 추문(推問)하도록 하라.” 하였다.

▷ 정두형(鄭斗亨)

형조(刑曹)에서 정랑276) 벼슬을 하다가 병진년(丙辰年, 1556년 명종 11) 8월 초 4

일에 도착하였다. 그 후 무오년(戊午年, 1558년 명종 13) 6월 21일에 인사이동으로

영월을 떠났다. 문관이다.

▷ 이준민(李俊民)277)

순변사(巡邊使)종사관(從事官)으로 있다가 무오년(戊午年, 1558) 윤 7월 18일에 부

임하였다. 그 후 신유년(辛酉年, 1561 명종 16)에 강릉부사로 이임하였다. 문관이다.

▷ 변훈남(卞勳男)278)

장악주부(掌樂主簿)279)로 있다가 신유년(辛酉年, 1561년 명종 16) 2월 초 4일에

부임하였다. 그 후 병인년(丙寅年, 1566년 명종 21) 정월 초 3일에 과만체(瓜滿遞,

만기가 되어서 떠나는 인사제도)로 영월을 떠났다.

276) 조선은 1392년(태조 1)에 관제를 제정하면서 6조와 고공사 및 도관의 정랑으로 두었고, 정원은 이조와 고공사는 각 1명, 나머지

는 각 2명씩 두었다. 1405년(태종 5)에는 이조∙호조∙예조∙공조에 각 3명, 병조∙형조는 각 4명씩 두었다. 조선의 정랑은 6조의 실무를

관장하는 요직으로 간주되었으며, 특히 이조∙병조의 정랑은 좌랑(佐郞)과 함께 인사행정을 담당하여 전랑(銓郞)이라고 하였다. 또한

이들은 삼사(三司) 관직의 임명 동의권인 통청권(通淸權)과 자신의 후임자를 추천할 수 있는 재량권이 있어 권한이 막강했으며, 이로

인해 붕당의 폐단을 낳기도 하였다.

277) 이준민(李俊民)의 본관은 전의(全義)로 자수(子修), 호는 신암(新菴)으로 1549년(명종4) 식년문과에 병과로 급제하여 홍문관정자에

제수되고, 이어서 1554년 사간원정언이 되었다. 1556년 황해도사로서 중시에 병과로 급제하여 홍문관 수찬에 올랐다. 이듬해 사헌

부지평으로 있을 때, 김진(金鎭)∙이명(李銘) 등과 함께 윤원형(尹元衡) 일파를 축출하는 데 앞정섰으나 얼마 뒤 반대파의 미움을 받아

영월군수로 좌천당했다. 그 후 1561년 강릉대도호부사∙강계부사∙경기관찰사∙공조참판∙평안도관찰사∙병조판서∙지의금부사∙의정부좌참찬

을 역임하였다. 사후 진주의 임천서원(臨川書院)에 제향 되었고, 시호는 효익(孝翼)이다.

『명종실록』1558년 7월 4일조

유홍(兪泓)을 병조좌랑으로, 홍인경(洪仁慶)을 시강원 설서로, 윤인함(尹仁涵)을 예문관 대교로, 윤승경(尹承慶)을 예문관 검열로, 이

준민(李俊民)을 영월군수(寧越郡守)로, 정득(鄭得)을 단천군수(端川郡守)로, 유훈(柳塤)을 선천군수(宣川郡守)로 삼았다.

278) 『명종실록』12년 6월 11일

사인(舍人)이 삼공(三公)의 뜻으로 아뢰기를,

“청간(淸簡)한 사람을 초계(抄啓)하였습니다. 그러나 정2품 이상은 상께서 아실 것이므로 초계하지 않았습니다. 뽑힌 사람은 조사수

(趙士秀)∙주세붕(周世鵬)∙이준경(李浚慶)∙김수문(金秀文)∙이세장(李世璋)∙홍담(洪曇)∙성세장(成世章)∙이영(李榮)∙김순(金珣)∙윤춘년(尹春年)∙

윤부(尹釜)∙윤현(尹鉉)∙김개(金鎧)∙이황(李滉)∙송익경(宋益璟)∙변훈남(卞勳男)입니다.”

하니, 알았다고 답하였다.

279) 장악주부는 조선시대 궁중에서 연주하는 음악과 무용에 관한 일을 담당한 관청의 벼슬아치이다. 직제는 음악 행정을 담당한 관리

로 제조(提調) 2명, 정(正, 정3품) 1명, 첨정(僉正) 1명, 주부(主簿) 1명, 직장(直長) 1명을 두었다.

▷ 박란(朴蘭)280)

공조(工曹)에서 정랑(正郞)281) 벼슬을 하다가 병인년(丙寅年) 2월 초 3일에 영월군

수로 부임했느나, 그 해 10월에 화재의 책임을 물어 파직되어 돌아갔다. 문관이다.

▷ 조응서(趙應瑞)282,창녕(昌寧))

병인년(丙寅年, 1566년 명종 21) 10월 15일에 부임하였다. 융경(隆慶)283) 경오년

(庚午年, 1570년 선조 3) 6월에 근무평가인 고과점수에 최하점인 ‘거수(居水)’를 받

아 전근되었다.

▷ 김명언(金明彦)284)

융경(隆慶, 1568년) 경오년(庚午年, 1570년 선조 3) 9월 초 8일에 부임하였다.

신미년(辛未年, 1571년 선조 4)에 벼슬을 버리고 돌아갔다. 문관이다.

▷ 유간(柳幹)

신미년 11월 초 3일에 도착하였다. 그 후 만력(萬曆)285) 계유년(癸酉年, 1573년,

선조 6) 정월에 세상을 떠났다.

▷ 조인각(曺仁角)

만력 계유년 2월 29일에 부임하였으나, 그해 7월에 나이가 많아서 벼슬을 그만두

고 돌아갔다.

▷ 권대덕(權大德)286)

280) 『명종실록』3년 4월 7일

강원도 어사 남궁 침의 단자를 정원에 내리면서 이르기를,

“원주(原州)는 전혀 구황을 하지 않아서, 진제막(賬濟幕)은 설치하였으나 한갓 형식적인 것이 되어 백성이 다 죽을 지경이라 하니, 목

사(牧使) 박형린(朴亨鱗)과 판관(判官) 박란(朴蘭)을 모두 파직하라.”

281) 조선의 정랑은 6조의 실무를 관장하는 요직이었다. 특히 이조∙병조의 정랑은 좌랑(佐郞)과 함께 인사행정을 담당하여 전랑(銓郞)이

라고 하였다. 또한 이들은 삼사(三司) 관직의 임명 동의권과 자신의 후임자를 추천할 수 있는 재량권이 있어 권한이 막강했으며, 이

로 인해 붕당의 폐단을 낳기도 하였다.

282) 조응서(趙應瑞)는 본관이 창녕(昌寧)으로 자(字)를 덕부(德符)라 하였다. 그는 1566년에 출생하여 광해군(光海君) 1년(1609)에 증

광시(增廣試) 병과 7(丙科 7)에 합격하였다.

283) 명나라 목종(穆宗)의 연호이다.

284) 김명언(金明彦)의 본관(本貫)은 개성(開城)이고, 자(字)는 사미(士美)이다. 중종(中宗) 32년(1537)에 식년시(式年試) 병과 13(丙科

13)에 합격하였다. 영월군수와 사정(寺正)을 역임하였다.

285) 명나라 신종(神宗)의 연호이다.

286) 권대덕(權大德)의 본관(本貫)은 안동(安東)으로 자(字)는 선원(善元)이며 1534년에 출생하였다. 명종(明宗) 16년(1561)에 식년시

(式年試) 병과 6(丙科 6)에 합격하였다. 영월군수와 목사(牧使)를 역임하였다.

▷ 정언규(鄭彦珪)

계유년 9월 초 7일에 부임하였다.

▷ 조대건(曺大乾)

병자년(丙子年, 1576년 선조9) 2월 20일에 부임하였다.

▷ 임중신(任重臣)

을묘년(乙卯年, 1579년 선조 12) 11월 20일에 부임하였다.

▷ 심연(沈鍊)

경진년(庚辰年, 1580년 선조 13) 2월 초 2일에 부임하였다. 영월 사람들이 청덕비

(淸德碑)를 세웠다.

▷ 신세림(申世霖)287)

신사년(辛巳年, 1581년 선조 14) 11월 12일에 부임하였다.

▷ 김협(金車夾)288)

임오년(壬午年, 1582년 선조 15) 9월 초 10일에 부임하였다.

▷ 김륵(金玏)289)

『선조실록』1574년 3월 15일조

사간원(司諫院)이 아뢰기를,

“권대덕은 영월과 같이 중요한 지역에 있으면서 병이 무거워 고을 일을 보지 못하니 파직하소서.”

상이 권대덕을 파직하도록 명하였다. 영월읍지 선생안에는 기록이 없다.

287) 『선조실록』3년 4월 27일

사헌부가 아뢰기를,

“여주목사(驪州牧使) 이관(李瓘)과 남평현감(南平縣監) 신세림(申世霖)을 파직시키소서.”

하니, 상이 따랐다.

288) 김협의 본관은 경주(慶州)로 1538년에 출생하였다. 자(字)는 경직(景直)이며 선조(宣祖) 1년(1568), 증광시(增廣試) 병과 11(丙科

11)에 합격하여, 영월군수와 부윤(府尹)을 역임하였다.

289) 김륵(1540~1616)은 예안(禮安)사람으로 자는 희옥(希玉), 호는 백암(栢巖)으로 이황의 문하생이다.

1584년(선조 17)에 영월군수로 부임하여 1585년 충신 엄흥도의 후손인 한례(漢禮)에게 호역(戶役)을 면제해 주고 엄충신의 묘를 수

호하게 하였다. 그가 홍문관 교리로 전출되자 영월군민들은 선정비를 세워주었다. 그 후 안동부사∙대사헌을 역임하였다.

영월읍 영흥리 금강정에 영월군민들이 皇明萬曆十七年八月에 세운 ‘군수김공늑선정비(郡守金公玏善政碑)’가 있다.

『선조실록』26년 11월 10일

이덕형(李德馨)을 겸 예문관제학(兼藝文館提學)에, 김늑(金玏)을 대사간(大司諫)에, 이덕열(李德悅)을 장령(掌令)에, 홍준(洪遵)을 주서

지평걸군(持平乞郡)에서 갑신년(甲申年, 1584년 선조 17) 8월 초 2일에 도착하였

다. 그 후 과체(瓜遞, 만기가 되어서 떠나는 인사제도)로 영월을 떠난 후, 홍문관

교리290)의 벼슬을 하였다. 문관이다.

▷ 이영서(李榮緖)

을축년(乙丑年, 1589년 선조 22) 8월 초 6일에 부임하였다.

▷ 윤유후(尹裕後)

신묘년(辛卯年, 1591년 선조 24) 4월 초 2일에 부임하였다.

▷ 이인원(李仁元)

신묘년 10월 20일에 부임하여, 임진년(壬辰年, 1592년 선조 25) 6월에 어머니의

상을 당하여 인사이동 되었다. 임진왜란이 일어나자 10월 초 일에 다시 순찰사로 임

명되었다. 그러나 음관(蔭官)291)으로 적을 토벌하기가 불가하다는 장계가 올라와 다

시 인사 이동되었다.

▷ 이공좌(李公佐)

임진년 10월 17일에 부임하였다. 그 후 계사년(癸巳年, 1593년 선조 26) 11월 18

일에 대간(臺諫)들의 장계(狀啓)에 의해 파직되었다.

▷ 이방필(李邦弼)292)

계사년 12월 초 10일에 부임하여, 갑오년(甲午年, 1594년 선조 27) 7월 20일에

인사 이동되었다. 무관이다.

▷ 정엽(鄭燁)293)

(注書)에 제수하였다. 덕형은 젊은 나이에 발탁되었는데 재예(才藝)가 남들보다 뛰어났으나 모릉(摸稜)에 익숙하여 조금도 강직한 기

풍이 없었다.

『선조실록』26년 12월 21일

김늑(金玏)을 대사성(大司成)으로 삼았다.

290) 홍문관의 교리는 정5품직 이었으나, 승문원∙교서관의 교리는 종5품직 이었다. 정원도 교서관에는 1명을 두었으나, 집현전∙홍문관∙

승문원에는 2명씩 배정하였다.

291) 공신(功臣), 또는 현직 당상관(堂上官, 정3품) 이상의 자손들이 과거에 응하지 않고 간단한 시험으로써 관리로 임용되는 것으로 음

사(蔭仕) 또는 남행(南行)이라 한다.

292) 『선조실록』27년 6월 24일조

사헌부가 아뢰기를 “영월군수 이방필은 사람됨이 탐욕, 교활하여 재물을 거둬들이는 것만을 일삼고 곡물을 공공연하게 착복하는데다

가 너무 가혹하게 수탈하니, 백성들이 그 고통을 견디지 못해 유망(流亡)한 사람이 태반입니다. 이와 같은 사람은 관직에 있어서는

안 되니 파직을 명하소서.”하니, 상이 이에 따랐다

광흥창(廣興倉)294) 첨정(僉正)295)에서 갑오년 7월 22일에 군수로 부임, 을미년(乙

未年, 1595년 선조 28) 9월에 아버지 상을 당하여 인사이동 되었다. 문관이다.

▷ 조윤희(曺胤禧)

을미년 10월 24일에 부임하여, 병신년(丙申年, 1596년 선조 29) 3월 16일에 파직

되어 돌아갔다.

▷ 박희성(朴希聖)

병신년(丙申年, 1596년 선조 29) 5월 12일에 부임하여, 12월 18일에 인사이동 되

었다.

▷ 이성남(李誠男)

정유년(丁酉年, 1597년 선조 30) 정월 20일에 부임하여, 무술년(戊戌年, 1598년

선조 31) 5월에 인사 이동되었다. 무관이다.

▷ 황언(黃鶠)

무술년(戊戌年, 1598년 선조 31) 5월 24일에 부임하여, 6월 초 4일에 강원감사의

장계로 파직되었다.

▷ 이희보(李希甫)

무술년 6월 22일에 부임하여 12월에 인사 이동되었다. 무관이다.

▷ 심은(沈訔)

을해년(乙亥年, 1599년 선조 32) 정월 18일에 부임하여, 경자년(庚子年, 1600년

선조 33) 6월에 근무성적이 좋지 않아(고과점수가 최하위등급인 居水를 받음) 전근

되었다.

▷ 한백겸(韓百謙)

경자년(庚子年) 8월 초 4일에 부임하였다. 그러나 신축년(辛丑年, 1601년 선조

34) 2월에 동생 준겸(俊謙)이 4도 도예찰부사(四道都禮察副使)가 되자 상피(相避)296)

293) 정엽(鄭燁)의 본관(本貫)은 동래(東萊)이고, 자(字)는 극회(克晦)로 1550년에 출생하였다. 선조(宣祖)16년(1583), 별시(別試) 병과

19(丙科19)에 합격하여 영월군수와 주서(注書)벼슬을 하였다.

294) 조선시대 관리들의 녹봉(祿俸)에 관한 일을 맡아서 과리하던 관청으로 호조에 소속되었다.

295) 조선시대 당하아문(堂下衙門)인 돈령부(敦寧府), 사옹원(司饔院), 봉상시(奉常寺), 내의원(內醫院), 예빈원(禮賓院), 장악원(掌樂院),

전의원(典醫院), 사역원(司譯院)과 같은 관아에 속한 종4품직 벼슬이다.

에 의해 형조정랑(刑曹正郞)297)으로 인사 이동되었다. 영월읍민들이 덕정비를 세웠

다.298)

▷ 윤구(尹昫)299)

신축년(辛丑年, 1601년 선조 34) 3월 초 1일에 부임하였으나, 그 해 8월 대간(大

諫)들의 장계로 파직되었다. 읍민들이 덕정비를 세웠다. 문관이다.

▷ 조수헌(趙守憲)300)

▷ 정구(鄭逑)301)

▷ 박준(朴浚)302)

296) 자신과 연관된 상∙하 벼슬에 혈연이나 친인척이 임명되면 서로 피하는 관행

297) 조선의 정5품 관직으로 6조의 실무를 관장하여 요직으로 간주되었다. 특히 이조∙병조의 정랑은 좌랑(佐郞)과 함께 인사행정을 담

당하여 전랑(銓郞)이라고 하였다. 또한 이들은 삼사(三司) 관직의 임면동의권인 통청권(通淸權)과 자신의 후임자를 추천할 수 있는

재량권이 있어 권한이 막강했으며, 이로 인해 붕당의 폐단을 낳기도 하였다.

298) 한백겸의 본관은 청주(淸州)로 자는 명길(鳴吉), 호는 구암(久庵). 서경덕의 제자인 민순(閔純)의 문하생으로 1585년(선조 18) 교

정청(校正廳)이 신설되자 교정낭청이 되어, ‘경서훈해(經書訓解)’의 교정을 맡아 보았다. 1589년 정여립(鄭汝立) 모반에 연좌되어 장

류되었으며, 임진왜란이 일어나자 풀려나와 내자시직장(內資寺直長)에 기용되고, 1595년 호조좌랑(戶曹佐郞)을 거쳐 1601년 형조정

랑∙영월군수∙청주목사를 지냈다. 1607년 판결사(判決事)와 호조참의(戶曹參議)를 역임하고, 다음해 선조가 죽자 빈전도감당상(殯殿都

監堂上)이 되었으며, 1610년(광해군 2) 강원도 안무사(江原道按撫使)를 거쳐 1611년 파주목사를 지냈다. 그는 역학(易學)에 밝아 선

조 때 ‘주역전의(周易傳義)’의 교정을 맡아 보았고, ‘동국지리지(東國地理志)’를 저술하여 실학의 선구자적 역할을 하였다. 원주(原州)

의 칠봉서원(七峯書院)에 제향(祭享)되었다. 저서로는 ‘기전고(箕田考)’ ‘구암집(久庵集)’이 있다.

영월군민들이 皇令萬曆三十一年 四月에 세운 ‘군수 한공백겸청덕비(郡守韓公百謙淸德碑)’가 영월읍 영흥리 금강정에 있다.

299) 『선조실록』34년 8월 25일

지평 김정일(金鼎一)이 와서 아뢰기를,

“남해현령(南海縣令) 장천뢰(張天賚)는 위인이 비루하여 전에 제직(除職)할 때에 분주히 청탁했다는 비난이 많았는데, 이번에 본직을

제수하자 여론이 시끄럽습니다. 파직하고 십분 가려 보내소서. 영월군수(寧越郡守) 윤구(尹昫)는 전에 강원도사로 있을 때 근간(謹簡)

하지 못하다는 비난이 많았는데 본군을 제수 받고도 아직 고치지 못하고 여전히 비루합니다. 심지어는 일을 보면서 망연하게 두서를

몰라 하리들에게 위임하므로 백성들이 그 해를 받고 있으니, 파직을 명하소서.”

하니, 아뢴대로 하라고 답하였다.

300) 『선조실록』1601년 9월 14일조

사헌부가 아뢰기를 “영월군수 조수헌은 일찍이 중한 논박을 받아 공론에 용납되지 못하였는데도, 5품이 된지 겨우 두어 달 만에 갑

자기 4품으로 승진했으니, 관작이 외람되어 물의가 비등합니다. 파직하여 개정할 것을 명하소서”하니 아뢴대로 하라고 답하였다. 영

월읍지 선생안에는 기록이 없다.

301) 『선조실록』1601년 9월 18일조

정구(유생출신으로 당시 명성이 높았으나, 지난 번 성천부사로 있을 때 후궁(後宮)이 이 지방에 머물게 되자 백성들에게 세금을 너무

많이 거두어 후궁을 섬겼으므로 사람들이 비평을 하였다.)를 영월군수로 삼았다.

신축년 10월 21일에 부임하여 임인년(壬寅年, 1602년 선조 35) 4월 대간(臺諫)들

의 탄핵을 받아 파직되었다. 당상문관(堂上文官)이다.

▷ 정섭(鄭爕)

임인년 6월 초 9일에 부임하여, 계묘년(癸卯年, 1603년 선조 36) 11월에 대간(臺

諫)들의 탄핵을 받아 파직되었다.

▷ 이유훈(李有訓)303)

갑신년(갑신년, 1604년 선조 37) 정월 초 6일에 부임하여, 병오년(丙午年, 1606년

선조 39) 3월 10일에 암행어사에 의해서 파직되었다.304)

302) 『선조실록』34년 9월 28일

이순신(李純信)을 수원부사로, 정숙도(鄭?度)를 고양군수로, 박준(朴浚)을 영월군수로, 유영성(柳永成)을 양근군수(楊根郡守)로 삼았다.

『선조실록』35년 4월 21일

헌부가 아뢰기를,

“이 농사철을 당하여 수령을 오래도록 비워놓을 수 없는데 현재 빈 자리가 일곱 고을이나 됩니다.

해조가 제때에 차출하지 않은 것은 지극히 부당하니 속히 차출하여 서둘러 부임하도록 하소서. 영월(寧越)은 난리를 겪은 이후로 형

편없이 결딴났으니, 진실로 적임자가 아니면 결코 소생시키기 어렵습니다. 군수 박준(朴浚)은 가는 곳마다 일을 망친 사람인데 이 쇠

잔한 고을에 부임해서도 잘못을 고치지 않고 오로지 가렴주구만 일삼으니 백성이 살 수 없어 온 경내가 원망하는 소리로 가득합니

다. 파직을 명하고 그 후임자를 충분히 가려 보내소서.“

하니, 아뢴대로 하라고 답하였다.

303) 『선조실록』38년 7월 30일

영월(寧越)에 사는 유학(幼學) 방원록(房元祿) 등이 상소하여 원통한 일을 호소했다.

“사신은 논한다. 감사는 수령의 근본이고, 수령은 백성의 부모이다. 참으로 적임자가 아니면 백성들이 어떻게 편히 살 수 있겠는가.

당시 한덕원(韓德遠)이 방백이었는데 성품이 본디 흔미하여 민폐를 살피지 못해서 온 경내에 원망이 자자했고, 이유훈(李有訓)도 그

아비의 음덕으로 갑자기 군수가 되었는데 부역(賦役)이 잦고 과중하여 백성들이 그 고통을 이기지 못하였다. 그래서 험난한 천리 길

을 달려와 구중궁궐에 호소한 것이니 그런 감사과 수령을 어디에 쓰겠는가.”

『선조실록』38년 8월 1일

강원도 감사 한덕원(韓德遠)이 아뢰기를,

“영월군수(寧越郡守) 이유훈(李有訓)이 첩정에 ‘이달 17일부터 비가 오락가락 하고 동풍이 연일 사납게 불더니 바다의 갈매기 떼가

까맣게 날아왔는데 보기에 매우 해괴했다. 그 후 22일 다시 큰비가 억수 같이 퍼붓고 바람이 거세어 지더니, 불시에 고을을 덮쳐 관

사(官舍)·군기(軍器) 및 공해 등 여러 채가 일시에 침수되었고 군수는 간신히 피해 나왔다. 이튿날 아침 물이 빠졌는데, 관사의 상방

(上房)과 동루(東樓)만 겨우 남아 있고 다른 대소 공해는 모두 휩쓸려 갔으며, 인가 139채도 역시 떠내려갔다. 소·말·개·닭 등은 대부

분 익사하고 곡식과 나무는 뿌리 채 뽑히거나 말라붙어 완전히 백사장으로 변한 것이 말할 수 없이 참혹하다.’고 하였다.”

『선조실록』39년. 백성의 소를 함부로 잡아 잔치 음식으로 쓰는 영월군수 이유훈은 유민의 소를 역에 머물러 두었다가 신이 경내에

도착하였다는 소식을 듣고서야 비로소 내보냈습니다. 간성군수 이유직은 형장이 가혹하고 정령이 전도된 데다가 또 겸조방장으로 각

고을을 돌며 군병을 초집하여 훈련시킬 적에 일체 대동하는 교사의 말만 들었으므로 조종하여 폐단을 일으킴에 있어 못하는 짓이

없었습니다. 그리하여 군민의 인심을 크게 잃었으므로 영동 지방 사람으로서 뼈에 사무치도록 미워하지 않는 사람이 없습니다. “

▷ 허징(許澂)305)

병오년 3월 22일에 부임하여 정미년(丁未年, 1607년 선조 40) 12월에 고과성적이

좋지 않아(최하위 등급인 居水) 파직되었다. 문관이다.

▷ 김정룡(金廷龍)

무신년(戊申年, 1608년 선조 41) 정월 17일에 부임하여, 8월에 암행어사의 장계로

파직되었다.306) 문관이다.

▷ 정상철(鄭象哲)307)

▷ 정순복(鄭純復)

무신년 9월 25일에 부임하여 11월 24일에 별세하였다.

304) 『선조실록』39년 3월 3일조

강원도 암행어사 박안현(朴顔賢)이 아뢰었다. “영월군수 이유훈(李有訓)은 유민(流民)들이 역(役)을 피했다는 이유로 그들의 소를 잡

아다 혼인 때 잔치에 쓰는가 하면 갓 시잡간 딸을 아문(衙門)에 머물러 두었다가 신(암행어사)이 경내에 도착하였다는 소식을 듣고

서야 비로써 내보냈습니다.”

305) 『선조실록』40년 3월 2일

호조의 계목(啓目)에,

“장계(狀啓)를 점련하였습니다. 일찍이 영월군수(寧越郡守) 허징(許澂)의 상소로 인해 영월군에서 납품하는 진헌 인삼을 2년 기한으

로 다른 고을에 이정(移定)해 줄 것을 회계하였습니다. 그런데 이제 장계의 내용을 보건대, 다른 고을의 백성들도 감당해내기 어렵다

고 하였습니다. 방백이 반드시 일도의 민정을 잘 살피고서 이러한 장계를 하였을 것이니, 영월의 인삼을 다른 군에 이정하지 말라고

행이(行移)하는 것이 어떻겠습니까?”

하니, 아뢴 대로 윤허하였다.

306) 『광해군일기』즉위년 8월 18일조

장령 박건이 아뢰기를,

“신들이 강원·충청 두 도의 암행어사가 조사한 불법 문서를 고찰하였는데, 그 가운데 미곡과 잡물을 나누어 먹고 개인적으로 사용한

곳이 있으니, 이것은 당연히 추고로 처치하여야 됩니다. 영월군에는 은(銀)을 산 무명에 관한 기록이 한 장 있는데, 은값의 무명이

20필에 이르렀으나 이 은을 어느 곳에 사용하였는지 모르겠습니다. 더욱이 은을 사는데 필요한 무명을 백성들에게 받아들였으니, 극

히 해괴합니다. 영월군수 김정룡과 인제현감 이경조를 잡아 가두고, 은을 사서 사용한 곳과 신공을 거두어 사적으로 사용한 연유와

재목을 보낸 곳에 대하여 낱낱이 엄하게 국문하고 법에 따라 처치하여, 한편으로 탐욕을 부리는 나쁜 풍속을 경계시키고 한편으로

남을 주거나 자기에게 납입하는 법을 엄히 하소서.”하니, 답하기를, “모두 아뢴대로 하라.”하였다.

강원도 암행어사 정광성(鄭廣成)이 서계(書啓)로 인하여 전교(傳敎)하기를 “영월군수 김정룡과 인제현감 이경조(李慶祚)는 파직을 하

고 나서 추문(推問)하라”

『광해군일기』즉위년 9월 4일조

“영월군수 김정룡과 인제현감 이경조를 잡아 가두고, 은(銀)을 사서 사용한 곳과 신공(身貢)을 거두어서 사적으로 사용한 연유와 재

목을 보낸 곳에 대하여 엄하게 국문(鞠問)하고 법에 따라 처치하여 나쁜 풍속을 경계하라.”

307) 『광해군일기』즉위년 12월 16일조

“영월군수 정상철은 백성들을 학대하고 자신을 살찌우느라 못하는 짓이 없으며 파직하소서”

▷ 김택용(金澤龍)308)

기유년(己酉年, 1609년 광해군 1) 2월 초 3일에 부임하였다. 경술년(庚戌年, 1610

년 광해군 2) 10월에 대신(大臣)들이 논의하기를 기유년에 전결(田結, 조세를 매기기

위한 밭의 면적)수가 계묘년 양안(量案, 토지대장) 수보다 적다는 이유로 장계에 의

해 파직되었다.

▷ 이결(李潔)

경술년(庚戌年) 11월 19일에 부임하여 임기를 채웠다. 그러나 읍민들이 감사에게

유임을 원하자 이를 허락하여 1년을 더 유임시킨 후, 병진년(丙辰年, 1616년 광해군

8) 4월 18일 어머니 상(喪)을 당하자 전근되었다.

▷ 구심(具瀋)309)

병진년 6월 초 3일에 부임하였다. 그러나 형벌을 잘못 처리한 죄로 대간(臺諫)의

장계에 의해 파직되었다.

▷ 엄열(嚴悅)

무오년(戊午年, 1618년 광해군 10) 윤 4월 17일에 부임하여, 경신년(庚申年, 1620

년 광해군 12) 10월에 술로 인한 문제로 관찰사의 장계(狀啓)에 의해 파직되었다.

▷ 이승형(李升亨)

태창(泰昌, 명나라 광종(光宗)의 연호, 1620년 광해 12) 정월 초 10일에 부임하여,

천계(天啓)310) 임술년(壬戌年, 1622년 광해군 12) 11월에 화재의 책임을 물어 파직

되어 돌아갔다.

308) 『광해군일기』2년 9월 23일조

동부승지 이지완이 아뢰기를, “군수 김택룡 약간의 승려를 모집하여 몇 칸짜리 암자(금몽암)를 지은 뒤 그들에게 수직(守直)하녀 초

목을 금하게 하려하나 승역(僧役)이 무거워 장차 묘를 보호하며 살수 있게 할 처지가 못 되므로 매우 염려하고 있습니다.”

309) 『광해군일기』9년 9월 27일

사간원이 아뢰기를,

“영월군수(寧鉞郡守) 구심(具瀋)은 사람이 패악스러운 데다가 성품도 잔인하여 백성들의 목숨을 하찮게 여기고 있습니다. 술에 취해

형벌을 함부로 써서 무고한 자를 장형(杖刑)을 가하여 죽이고는, 그 죄를 고발할까 두여워하여 은밀히 하인에게 미포(米布)와 관곽

(棺槨)을 충분히 주어 그로 하여금 매장하게 함으로써 고발할 기한을 넘기게 하였으니, 그 패악스러운 정상이 한두 가지가 아닙니다.

파직시키소서.”

하니, 서서히 결정하겠다고 답하였다.

310) 명나라 희종(憙宗)의 연호이다.

▷ 이문빈(李文賓)311)

▷ 윤제(尹璾)

광흥창 관리로 천계(天啓, 명나라 연호) 계해년(癸亥年, 1623년 인조 1) 5월 초 1

일에 부임하여, 12월에 암행어사에 의해서 파직되었다.

▷ 박지계(朴知誡)312)

▷ 조명욱(曺明勖)313)

갑자년(甲子年, 1624년 인조 2) 3월 초 3일에 부임하였으나, 수뢰(뇌물을 받음)죄

로 파직되었다. 문관으로 당상관(堂上官)이다.

▷ 최행(崔行)

을축년(乙丑年, 1625년 인조 3) 2월 초 6일에 부임하여, 같은 해 12월 고과성적이

좋지 않자(하위등급인 居水) 감사가 장계를 올려 파직되었다.

▷ 김상복(金尙復)

병인년(丙寅年, 1626년 인조 4) 2월 초 2일에 부임하여, 같은 해 12월에 감사의

장계로 파직되었다.

311) 『광해군일기』14년 11월 5일조

이문빈을 영월군수로, 김충보(金忠輔)를 장기현감(長鬐縣監)으로 삼았다.

312) 『인조실록』2년 2월 17일조

주상이 사업(司業) 김장생(金長生), 영월군수 박지계를 인견하였다. 박지계가 아뢰기를

“역적은 평정되었으나 나라 일에는 오히려 걱정스런 점이 있으니, 모든 일에 있어 간략히 하기를 힘써서 맥도(貊道)를 행하더라도 안

될 것이 없고 오직 백성을 편안하게 하고 무사(武事)를 강습하게 하는 것이 급무입니다.”

라고 아뢰었다.

313) 조명욱(曺明勖)의 본관(本貫)은 창녕(昌寧)으로 1572년에 출생하였다. 자(字)는 여우(汝偶)로 선조(宣祖) 38년(1605)에 별시(別試)

병과 1(丙科1)에 합격하였다. 영월부사와 옥당(玉堂)을 역임하였다. 품계(品階)는 통정대부(通政大夫)였다.

『인조실록』2년 12월 22일

헌부가 아뢰기를,

“영월부사(寧越府使) 조명욱(曺明勖)은 부임한 이후 오로지 재물을 긁어모으는 것만 일삼아 형편없는 고을을 날로 결딴나게 하고 있

으니, 파직을 명하소서.”하니,

답하기를, “아뢴대로 하라.”하였다.

조명욱은 조탁(曺倬)의 아들로서 평소 한 가지도 볼 만한 행실이 없었다. 일찍이 혼조 때 유희분(柳希奮)의 집과 혼인하고 궁금(宮禁)

에 연줄을 대어 중외의 직책을 역임하다가 반정(反正)한 이후 세상의 버림을 받았다. 이괄(李适)의 변란 때 호종(扈從)한 노고가 있

었기 때문에 본군(本郡)에 제수되었는데, 여전히 근신하지 못한다는 비난이 많았다.

▷ 신희손(辛喜孫)

정묘년(丁卯年, 1627년 인조 5) 정월 26일에 부임하여, 숭정(崇禎, 명나라 의종(毅

宗)의 연호) 을사년(乙巳年, 1629년 인조 7) 2월 암행어사의 장계에 의해 파직되었

다.314)

▷ 김수현(金守玄)315)

숭정 을사년 4월 초 6일에 부임하여, 경오년(庚午年, 1630년 인조 8) 8월 모친상

으로 교체되었다. 영월 읍인들이 청덕비를 세웠다. 문관이다.

▷ 최위(崔瑋)

경오년 10월 17일에 부임하였다. 임신년(壬申年, 1632년 인조 10) 7월에 국장도감

(國葬都監)316)의 노역에 늙은 군인들을 보낸 이유로 감사(강원관찰사)가 장계를 올려

파직되었다.

▷ 이목(李莯)317)

임신년 11월 초 3일에 부임하여, 갑술년(甲戌年, 1634년 인조 12) 7월 23일에 교

체되었다. 문관 당상관이다.

▷ 권혜(權潓)

갑술년(甲戌年, 1634년 인조 12) 윤 8월 초 7일에 부임하여, 무인년(戊寅年, 1638

년 인조 16) 11월 모치상을 당하여 교체되었다.

▷ 허제(許稊)

을묘년(乙卯年, 1639년 인조 17) 정월 18일에 부임하여, 계미년(癸未年, 1643년

인조 21) 11월에 화재(火災)를 당하여 파직 교체되었다.

314) 『인조실록』7년 2월 30일조

강원도 암행어사 심지원(沈之源)이 영월군수 신희손 등의 불법적인 행위에 대해 치계(馳啓)하니, 상이 그를 잡아들여 추국하라 명하

였다.

315) 김수현(金守玄)의 본관(本貫)은 김해(金海)로 1582년에 출생하였다. 자(字)는 중묵(仲黙)으로 광해군(光海君) 4년(1612)에 식년시

(式年試) 을과 2(乙科2)에 합격하여 영월부사와 우윤(右尹)을 역임하였다.

316) 보통 국장이나 산릉(山陵)에 관한 일을 담당하던 임시 기구

317) 본관은 전주(全州)로 호는 송교(松郊), 자는 문백(文伯), 시호는 충정(忠正)으로 성혼(成渾)과 김장생(金長生)에게 배웠다. 1603년

(선조 36) 생원시에 급제하고 성균관에 들어갔으며, 북인들의 주장으로 관작을 추탈당한 성혼의 신원을 요청하고 이언적(李彦迪)과

이황(李滉)을 헐뜯은 정인홍(鄭仁弘)을 배척하였다. 1612년(광해군 4) 문과에 급제한 후, 1615년 병조좌랑에 이르렀으나 북인들의

권력독점으로 파직되었다. 그 뒤 출사를 거부 하다가, 1623년 인조반정으로 정언에 등용되어 1626년에 대사간으로 승진하였으며,

부제학·형조참판 등을 역임하였다. 문집으로 ‘송교유고’가 있다.

▷ 채성구(蔡聖龜)318)

갑신년(甲申年, 1644년 인조 22) 정월 초 3일에 부임하여, 순치(順治)319) 을유년

(1645년 인조 23) 2월에 어머니 상을 당하여 영월을 떠났다. 영월 읍인들이 덕정비

(德政碑)를 세웠다. 문관이다.

▷ 최노첨(崔魯詹)

순치(順治) 을유년 4월 22일에 부임하여, 같은 해 6월 전임 평시령(平市令)으로 재

직할 때 얼음 장부를 잘못 관리한 일로 대간(臺諫)들의 장계(狀啓)로 파직되었다.

▷ 이유창(李有淐)320)

을유년 7월 24일에 부임하여, 정해년(丁亥年, 1647년 인조 25) 5월 22일 강원감

사의 장계(狀啓)에 의해 파직되었다. 문관이다.

▷ 손필대(孫必大)321)

정해년 6월 26일에 부임하여, 무자년(戊子年, 1648년 인조 26) 12월 대간(臺諫)들

의 장계(狀啓)에 의해 파직되어 돌아갔다.

▷ 홍명현(洪命顯)

을축년(乙丑年, 1649년 인조 27) 정월 17일에 부임하여, 신묘년(辛卯年, 1651년

효종 2) 8월에 화재를 입은 책임을 물어 파직되어 돌아갔다.

▷ 전벽(田闢)322)

신묘년 11월 25일에 부임하여, 계사년(癸巳年, 1653년 효종 4) 6월 근무평가에서

성적이 좋지 않아 파직(罷職) 교체되었다. 문관이다.

318) 채성구(蔡聖龜)의 본관(本貫)은 평강(平康)으로 1605년에 출생하였다. 자(字)는 용구(用九), 호(號)는 지비(知非)로 인조(仁祖)8년

(1630년), 식년시(式年試) 을과 7(乙科7)에 합격하여 영월부사와 지평(持平)을 역임하였다.

319) 청나라 3대 순치황제의 연호이다.

320) 이유창(李有淐)의 본관(本貫)은 전주(全州)로 1605년에 출생하였다. 자(字)는 여원(汝遠)으로 인조(仁祖)11년(1633)에 식년시(式年

試) 병과 23(丙科23)에 합격하여, 사정(寺正) 벼슬을 하였다.

『인조실록』25년 10월 8일

강원 감사 유항(柳恒)이 소를 올려 체직을 요청하였으나 상이 이를 허락하지 않았다. 이에 앞서, 유항이 신부례(新婦禮)를 감영에서

치른 것과 각 고을에 제물을 분정한 것 때문에 대간의 논평을 심하게 받았는데, 도내의 수령으로 화합하지 않은 자가 뜬 말을 퍼뜨

려 그렇게 된 것으로 의심하고, 드드어 원주목사 이성연(李聖淵), 영월군수 이유창(李有淐), 홍천현감 신평을 파출시켰다.

321) 손필대(孫必大)의 본관은 평해(平海)로 1599년에 출생하였다. 자(字)는 이원(而遠), 호(號)는 세한(歲寒)이며, 인조(仁祖) 2년(1624)

에 식년시(式年試) 병과 21(丙科21)에 합격하여 영월부사와 사정(寺正)을 역임하였다.

322) 본관은 남원(南原), 호는 서정(西亭), 자는 자야로 1606년(선조 39)에 사마시에 합격, 같은 해에 식년문과에 병과로 급제하였다.

1623년 보령현감으로 재직할 때도 선정을 베풀어 백성들의 칭송을 받았다. 이괄의 난 때 인조임금을 공주로 모시는데 크게 공헌하였다. 그의 선정비는 영월읍 방절1리 잔다리에서 흰재로 올라가는 옛길에 매몰되어 있다. 비석의 크기는 높이가 125cm, 폭 37cm,

두께가 17cm로 ‘郡守田公闢善政碑’ ‘順治 10년 7월’이라고 기록되어 있다.

‘영월향토사연구회’에서 2002년 7월 17일에 흰재에 있는 어계비원 옆 도로변으로 옮겨 세웠다.

▷ 이문웅(李文雄)

계사년 윤 7월 초 6일에 부임하여, 병신년(丙申年, 1656년 효종7) 5월 어머니의

병으로 인하여 사직하고 돌아갔다.

▷ 허서(許舒)323)

병신년 6월 12일에 부임하여, 같은 해 12월 술을 많이 마신 것이 원인이 되어 고

과평가에서 최하급을 받아 파직(酒居水以罷)되었다.

▷ 유창진(柳昌辰)324)

정유년(丁酉年, 1657년 효종 8) 2월 11일에 부임하여, 무술년(戊戌年, 1659년 효

종) 6월에 고과(考課, 관리의 근무성적을 조사하여 상벌을 정하는 제도)성적325)이 좋

지 않아 관직에서 물러났다. 문당이다.

▷ 김정하(金鼎夏)326)

무술년 8월 18일에 부임하였다. 경자년(庚子年, 1660년 현종 1) 11월에 원주 황장

목(궁중에서 사용하는 소나무) 조사관으로 보고를 정확치 않게 했다는 이유로 이내

323) 지방수령에 대한 고과심사는 관찰사가 매년 두 번씩 6월 15일과 12월 15일에 수령칠사(守令七事)에 대하여 실시하였다. 허서는

이 때 술을 너무 많이 먹는다하여 파직되었다.

『인조실록』17년 2월 6일

조수익(趙壽益)을 집의로, 홍무적(洪茂績)을 장령으로, 남노성(南老星)·정태제(鄭泰薺)를 정언으로, 허서(許舒)를 사직서참봉(社稷署參

奉)으로 삼았다.

허서는 능창대군(綾昌大君) 천첩(賤妾)의 사위이다. 능창대군이 일찍 죽고 후사가 없었는데, 그 딸이 시집갈 나이인 15세가 되자, 상

이 불쌍히 여겨 사위를 가려 시집보냈다. 이때 벼슬을 제수하였다.

324) 유창진(柳昌辰)의 본관은 진주(晉州)로 1600년에 출생하였다. 자(字)는 여우(汝遇)이며, 인조(仁祖)13년(1653)에 증광시(增廣試)

병과 19(丙科19)에 합격하여 상례(相禮)벼슬을 하였다.

325) ‘居水以罷’란 지방관으로 근무하면서 考課성적이 불량하여 관직에서 물러나는 것을 말한다. ‘水’는 만물의 생성소멸(生成消滅)을 오

행(五行)인 목(木)·화(火)·토(土)·금(金)·수(水)로 볼때 최하급에 해당하여 파직(罷職) 대상이 된다.

<경국대전>권1, 史典 考課條에 의하면 고과성적의 기준은 七事라 하여 수령이 다스리는 지역에 ‘농사와 양잠업이 흥성하고, 호구가

증가하고, 학교가 興旺하고, 군정이 條整되고, 부역이 均平하고, 조공이 簡疏하고, 姦許 하고 狡猾한 무리가 없는가’라는 일곱 가지를

기준으로 해서 수령들의 고과성적을 부가하였다.

326) 김정하(金鼎夏)의 본관(本貫)은 김해(金海)로 1608년에 출생하였다. 자(字)는 구용(九用)이며 효종(孝宗) 1년(1650)에 증광시(增廣

試) 병과 5(丙科5)에 합격하여 군수와 감찰(監察)을 역임하였다.

체직되었으며, 마침내 유배되었다. 문관이다.

▷ 윤순거(尹舜擧)327)

경자년 12월 28일에 부임하여, 강희(康熙, 청나라 성조(聖祖)의 연호) 을사년(乙巳

年, 1665년 현종 6) 7월에 장령(掌令)328) 벼슬에 임명되었다.

▷ 박정(朴靖)

강희 을사 8월 초 3일에 부임하였다. 무신년(戊申年, 1668년 현종 9) 10월에 화재

를 당하자 파직되었다. 문관이다.

▷ 김현문(金炫文)329)

무신년 11월 25일에 부임하여, 기유년(己酉年, 1669년 현종 10) 12월에 세전(稅

錢)을 운반하는 인원을 보내지 않아 감사에게 계문(啓聞)330) 당한 후 파직되었다.

문관이다.

▷ 김상중(金尙重)331)

경술년(庚戌年, 1670년 현종 11) 2월 16일에 부임하여, 신해년(辛亥年, 1673년 현

종 14) 10월 화재가 일어나자 파직되었다. 당상관(堂上官)으로 문관이다.

▷ 구옥(具鋈)

신해년 11월 초 4일에 부임하여, 계축년(癸丑年, 1673년 현종 14) 정월 26일에 세

상을 떠났다. 남관이다.

327) 윤순거(尹舜擧 1596~1668)의 본관은 파평으로 자는 노직(魯直), 호는 동토(童土)로 1633년에 사마시에 합격하였다. 영월군수로

근무하다가 장령(掌令)으로 제수 되었다. 그 후 사직서령·군자감정·상의원정을 역임하였다. 그는 영월군수로 재임 중이던 1663년에

단종과 장릉에 대한 사적을 모은 ‘장릉지(莊陵誌)’를 바탕으로 장릉의 사실(事實)·분묘(墳墓)·사묘(祠廟)·제사(祭祀)·제기(題記)·부록(附

錄) 등 6편으로 분류한 ‘노릉지(魯陵誌)’를 쓰고, 지덕암(旨德庵)을 중건하였다.

그 후 영월군민들이 ‘군수윤순거청덕선정비(郡守尹舜擧淸德善政碑)’를 세웠는데, 현재는 금강정으로 옮겨서 보존하고 있다. 금강정에

있는 선정비들은 영월초등학교 앞 비석거리와 창절서원 앞에 있었는데, 도로확장공사로 현재 위치로 옮겼다.

328) 사헌부의 세 번째 벼슬로 태조 때 시사(侍史)라 하던 것을 1401년(태종 1) 장령(정4품)으로 고치고 2명을 두었다. 장령의 임무는

시정(時政)의 득실을 논하고 백관을 규찰(糾察)하며, 사회풍속을 바로 잡는 일을 맡아보았다.

329) 김현문(金炫文)의 본관(本貫)은 원주(原州)로 1618년에 출생하였다. 자(字)는 회지(晦之)이며, 효종(孝宗) 4년(1653)에 알성시(謁聖

試) 병과 2(丙科2)에 합격하여 군수와 직강(直講)을 역임하였다.

330) 계문(啓聞)이란 관찰사(감사)·어사 등이 글로 임금에게 아뢰는 것을 말한다.

331) 김상중(金尙重)의 본관(本貫)은 강릉(江陵)으로 1700년에 출생하였다. 자(字)는 사질(士質)이며, 영조(英祖) 8년(1732)에 정시(庭試) 병과 4(丙科4)에 합격하여 군수와 형조판서(刑曹判書)를 역임하였다.

▷ 이상우(李商雨)332)

계축년 3월 20일에 부임하여, 을묘년(乙卯年, 1675년 숙종 1) 10월 29일에 화재

의 책임을 물어 파직되었다. 남관이다.

▷ 이광적(李光迪)333)

병진년(丙辰年, 1676년 숙종 2) 정월 27일에 부임하여, 무오년(戊午年, 1678년 숙

종 4) 11월 22일 암행어사의 장계에 의해 파직되었다. 문관이다.

▷ 정담(鄭儋)

기미년(己未年, 1679년 숙종 5) 2월 15일에 부임하여, 신유년(辛酉年, 1681년 숙

종 7) 7월 22일 몸에 병이 생겨 사직하고 돌아갔다.

▷ 조세휘(趙世彙)334)

신유년 7월 28일 영월부사로 제수 되었으나, 그 해 9월 24일 영월 용정원(龍井院,

서면 쌍룡리)까지 와서 그곳 역참(驛站)335)에서 별세하였다.

▷ 곽세익(郭世翼)

신유년(辛酉年, 1681년 숙종 7) 10월 24일에 부임하여, 갑자년(甲子年, 1684년 숙

종 11) 1월 12일에 물러났다. 문당으로 당상관이다.

▷ 이무(李堥)336)

332) 이상우(李商雨)의 본관(本貫)은 우계(羽溪)로 1648년에 출생하였다. 자(字)는 성택(聖澤)으로 숙종(肅宗) 7년(1681)에 식년시(式年

試) 병과 22(丙科22)에 합격하여 군수와 찰방(察訪)을 지냈다.

333) 이름을 이연(李演)으로 개명하였다. 그의 본관(本貫)은 성주(星州)로 1628년에 출생하였다. 자(字)는 휘고(輝古), 호(號)는 은암(隱

岩)으로 효종(孝宗) 7년(1656)에 별시(別試) 병과 4(丙科4)에 합격하여 함평현감·강릉현감·영월군수·안변부사를 역임하면서 목민관으

로서 선정을 베풀어 큰 치적을 남겼다.

영월군민들이 세운 ‘군수 이광적청덕선정애민비(郡守李光迪淸德善政愛民碑)’가 영월읍 영흥리 금강공원에 있다.

334) 조세휘(趙世彙)의 본관(本貫)은 한양(漢陽)으로 1623년에 출생하였다. 자(字)는 진숙(晉叔)이며 현종(顯宗) 3년(1662)에 정시(庭試)

병과 4(丙科4)에 합격하여 후릉 참봉(厚陵參奉)과 사정(寺正)을 지냈다.

335) 조선시대 역참제는 전국에 41역도 516역의 역로(驛路) 체제로 이루어져 있었다. 그러나 임진왜란 이후 그 기능이 거의 마비되어

봉수제(烽燧制)·파발제(擺撥制) 등이 운영되었다.

336) 본관 전주(全州). 자는 자삼(子三). 호 낙계(駱溪). 시호 장정(莊靖). 1651년(효종 2) 사마시(司馬試)에 합격하고 1653년 알성문과

(謁聖文科)에 병과(丙科)로 급제, 승문원(承文院)의 벼슬을 거쳐 정언(正言)이 되었다. 현종 초 지평(持平)으로 있을 때 윤선도(尹善

道)를 탄핵하고, 장령(掌令)때 다시 허적(許積)을 공박하다가 삭직되었다. 1668년(현종 9)에 기용되어 태상시정(太常寺正)·집의(執義)

등을 지내고 숙종 초 사간(司諫)으로 학문에 힘쓰고 선비의 양성과 둔전제(屯田制) 폐지를 건의했다.

1680년(숙종 6) 남인이 실각하자 재기용되어 사성(司成)을 거쳐 사간·태복시정(太僕寺正)·청풍부사(淸風府使)·집의·공조참의(工曹參

議)·우부승지(右副承旨)를 역임했다. 후에 호조참판을 거쳐 돈령부지사(敦寧府知事)가 되고 기로소(耆老所)에 들어갔다.

갑자년(甲子年, 1684년 숙종 10) 3월 초 3일에 부임하였으나, 고과심사(考課審査)

결과 근무성적이 좋지 않아(貶遞) 그 해 12월에 교체되었다.

▷ 조이한(趙爾翰)

을축년(乙丑年, 1685년 숙종 11) 2월 초 1일에 부임하였다. 그 해 10월 영모전(永

慕殿) 동향제(冬享祭)에 생노루를 생략하고 제향을 올렸다는 이유로 나문(拿問)337)되

어 같은 달 11일에 상경(上京)하였다.338) 문관이다.

▷ 임이도(任以道)

을축년 11월 15일에 부임하여, 병인년(丙寅年, 1686년 숙종 12) 5월에 대간(臺

諫)339)들의 장계로 파직되어 물러났다.

▷ 박세장(朴世樟)

병인년 6월 26일에 부임하여, 정묘년(丁卯年, 1688년 숙종 14) 4월 초 9일에 세상

을 떠났다. 문관이다.

▷ 이후항(李后沆)340)

정묘년 6월 26일에 부임하여, 무진년(戊辰年, 1688년 숙종 14) 2월 12일에 홍문

관341) 부수찬(副修撰)342)을 제수 받아 3월 초 1일에 상경(上京)하였다. 남관이다.

▷ 이희택(李熹澤)

무진년 4월 초 8일에 부임하여, 기사년(己巳年, 1689년 숙종 15) 10월 15일 부인

영월군수로 있을 때 자신의 봉급으로 퇴락한 금강정을 고쳐 세웠다. 영월군민들이 세운 ‘군수이공무청덕선정영세불망비(郡守李公堥淸

德善政永世不忘碑)’가 영월읍 영흥리 금강정에 있다.

337) 죄인을 잡아다가 신문하는 것

338) 장릉 경내에 있었던 육신사(六臣祠)는 영월군수 조이한(趙爾翰)이 1685년(숙종 11)에 강원도 감사 홍만종(洪萬鐘)과 함께 육신사

(창절사)를 건립하여 사육신을 모셨다.

육신사의 현판은 우암 송시열이 썼으나 전하지 않고, 현재의 편액은 사육신 박팽년의 후손으로 영월군수를 역임한 박기정이 1791년

에 쓴 친필이다.

339) 사헌부와 사간원의 관리

340) 『숙종실록』14년 2월 11일

이후정(李后定)을 응교(應敎)로 김성적(金盛迪)을 수찬(修撰)으로 이후항(李后沆)을 부수찬(副修撰)으로, 강현을 승지(承旨)로 삼았다.

341) 조선시대에 궁중의 경서(經書)·사적(史籍)의 관리, 문한(文翰)의 처리 및 왕의 자문에 응하는 일을 맡아보던 관청으로 옥당(玉堂)이

라고도 하였다. 사헌부(司憲府)·사간원(司諫院)과 더불어 삼사(三司)라고 했으며, 책임자는 대제학(大提學:정2품)이었다.

342) 조선시대 홍문관(弘文館)의 종6품 관직이다. 정원 2명으로, 궁내의 경적(經籍) 및 경연(經筵)·문한(文翰)에 관한 일을 맡아보았다.

이 흉한 일을 당하여 장례를 올리려고 상경하자 교체되었다. 남관이다.

▷ 이순원(李舜元)

경오년(庚午年, 1690년 숙종 16) 정월 초 3일에 부임하였다. 그러나 4월 초 6일

원주 도회(都會: 유림들의 전체 모임)의 변장 취재 시관(試官)343)으로 참석하였다가

물의를 일으켜 감사(관찰사)의 장계로 파직되었다. 문관이다.

▷ 김하세(金夏世)

경오년 4월 18일에 부임하여, 고과심사(考課審査) 결과 근무성적이 좋지 않아(폄

체, 貶遞) 12월 15일에 교체되어 본가로 돌아갔다. 문관이다.

▷ 심양필(沈良弼)

신미년(辛未年, 1691년 숙종 17) 정월 23일에 부임하여, 10월 27일에 화재의 책

임을 물어 파직되었다. 남관이다.

▷ 이야(李埜)

신미년 12월 25일에 부임하였으나, 계유년(癸酉年, 1693년 숙종 19) 12월 18일

도사(都事)344)와 서로 다툰 문제로 대간의 탄핵을 받아 파직되었다. 문관당상(文官堂

上)이다.

▷ 정수명(鄭洙明)

갑술년(甲戌年, 1684년 숙종 20) 2월 12일에 부임하였다. 그러나 그 해 5월 24일

에 전임지(前任地)에서 마전(麻田: 삼베 밭)에 대한 세금 상환을 허위로 기록한 일로

계문(啓聞:잘못된 것을 임금께 글로써 아룀) 후 파직되었다. 남당이다.

▷ 최선(崔渲)345)

갑술년 6월 초 7일에 부임하여, 을해년(乙亥年, 1695년 숙종 21) 2월 20일 송사

(訟事)사건으로 강원도 관찰사에 의해서 파직되었다. 문당이다.

▷ 서문미(徐文微)

을해년 4월 초 6일에 부임하였다. 기묘년(己卯年, 1699년 숙종 25) 2월 초 6일에

관청창고와 장릉(莊陵)을 봉축하기 위해 쌓아 놓은 능 도감의 나무를 함께 불태워 버

343) 조선시대, 과거 시험에 관여한 관원들을 지칭하는 말이다.

344) 품계는 종5품이었다. 관찰사와 함께 지방을 순시하고 규찰하는 임무를 담당하였다.

345) 최선(崔渲)의 본관은 해주(海州)로 1628년에 출생하였다. 자(字)는 징보(澄甫)이며, 현종(顯宗)14년(1673)에 식년시(式年試) 갑과3(甲科3)에 합격하여, 영월군수와 판결사(判決事)를 역임하였다.

린 일로 인하여 강원도에서 장계를 올려 파직되었다. 남관이다.

▷ 김일기(金一夔)346)

을묘년 2월에 능을 봉(封)함에 따라 같은 달 22일에 영월부사로 임명되었다. 신사

년(辛巳年, 1701년 숙종 27) 6월 15일에 폄체(貶遞, 정기적인 업무 평가)에 의해 물

러났다. 문당이다.

▷ 임진원(任鎭元)

신사년 9월 초 6일에 부임하여, 계미년(癸未年, 1703년 숙종 29) 7월 26일 대간

(臺諫)들의 게문(啓聞 : 잘못된 것을 임금께 글로써 아룀)으로 인하여 파직되어 물러

났다. 남관이다.

▷ 유명웅(柳命雄)347)

계미년 8월 27일에 부임하여, 갑신년(甲申年, 1704년 숙종 30) 여름에 병적부(兵

籍簿)를 잘못 기록한 일로 인하여 파직되었따. 남관(南官)이다.

▷ 이수(李洙)

갑신년 9월 초 9일에 부임하여, 정해년(丁亥年, 1707년 숙종 33) 정월에 임기가

만료되었다. 이에 영월 읍민들은 감영(監營)에 알려 더 머물러 줄 것을 요청하자 강

원도에서는 해유(解由)348)를 계문(戒文)349)한 후 맥추지간(麥秋之間)350)인 동년 6월

초 3일까지 더 근무하고 교체되었다.

▷ 박중규(朴重圭)351)

정해년 7월 18일에 부임하여, 무자년(戊子年, 1708년 숙종 34) 6월 초 10일에 청

346) 김일기(金一夔)의 본관은 강릉(江陵)으로 1653년에 출생하였다. 자(字)는 순경(舜卿)이며, 숙종(肅宗) 3년(1677)에, 알성시(謁聖試)

병과1(丙科1)에 합격하여 영월부사와 목사(牧使), 사간(司諫)을 역임하고 품계(品階)는 통정대부(通政大夫)에 이르렀다.

347) 유명웅(兪命雄)의 본관(本貫)은 기계(杞溪)이며 1653년에 출생하였다. 자(字)는 중영(仲英)으로 숙종(肅宗) 8년(1682), 춘당대시(春

塘臺試) 병과 4(丙科 4) 에 합격하여 영월부사와 참찬(參贊)을 역임하였다.

348) 인사이동 때 수령이 갈리면서 후임자에게 사무를 인계하고 호조에 보고하여, 그 책임을 벗던 일을 말한다.

349) 임금에게 글로써 아룀.

350) 보리가 여물어 추수를 하는 시기를 말한다.

351) 『숙종실록』34년 3월 24일조에

암행어사 심수현(沈壽賢)을 강원도에 내보냈다. 영월부사 박중규, 울진현령 김세형(金世衡), 평창군수 이형(李瀅)을 포계(襃啓, 관찰사

또는 어사가 군수의 선정을 치하하고, 임금께 상주(上奏)하는 것)하였다.

주목사 벼슬을 제수 받고 영전되어 떠났다. 남관으로 가선대부이다.

▷ 송규현(宋奎炫)

무자년 7월 초 4일에 벼슬을 제수 받고 같은 달 27일에 부임하였다. 기축년(己丑

年, 1709년 숙종 35) 11월 19일 화재의 책임을 물어 교체되었다. 남당(南堂)이다.

▷ 정시윤(丁時潤)352)

경인년(庚寅年, 1710년 숙종 36) 정월 초 1일에 부임하여, 신묘년(辛卯年, 1711년

숙종 37) 2월 사의를 표하고 한양으로 올라갔다. 문당(文堂)이다.

▷ 이만선(李萬選)353)

신묘년 4월 20일에 부임하여, 계사년(癸巳年, 1713년 숙종 39) 8월에 만기를 채우

고 교체되었다. 문당(文堂)이다.

▷ 김홍정(金弘楨)354)

계사년 9월 16일에 부임하여, 을미년(乙未年, 1715년 숙종 41) 3월 21일 병으로

사직하였다. 문당이다.

▷ 남적명(南迪明)355)

을미년 5월 12일에 부임하여, 정유년(丁酉年, 1717년 숙종 43) 8월에 임기가 만료

되어 교체되었다. 문당이다.

▷ 이성한(李聖漢)

정유년 8월 초 4일에 부임하여, 기해년(己亥年, 1719년 숙종 45) 7월 진영장(鎭影

將:조선시대 각 진영의 우두머리 장수)과 상피(相避)356)관계로 인하여 교체되었다.

352) 정시윤(丁時潤)의 본관(本貫)은 압해(押海)로 1646년에 출생하였다. 자(字)는 자우(子雨)이며, 숙종(肅宗) 16년(1690)에 식년시(式

年試) 을과 4(乙科4)에 합격하여 영월부사(參知議政府事)를 지냈다.

353) 이만선(李萬選)의 본관(本貫)은 전주(全州)로 1645년에 출생하였다. 자(字)는 택중(擇仲)이며, 호는 거재(遽齋)로 숙종(肅宗) 19년

(1693)에 식년시(式年試) 갑과 3(甲科3)에 합격하여, 관직(官職)은 판윤(判尹)·옥당(玉堂)·영월부사를 역임하였다. 강희(康熙) 11월에

남면 창원리 새술막에 ‘부사이만선불망비(府使李萬選不忘碑)’가 세워졌다.

354) 김홍정(金弘楨)의 본관은 강릉(江陵)이며, 1649년에 출생하였다. 자(字)는 여간(汝幹)으로 숙종(肅宗) 7년(1681)에 식년시(式年試)

병과 11(丙科11)에 합격하여 영월부사와 승지(承旨)·주서(注書)벼슬을 하였다.

355) 남적명(南迪明)의 본관은 의령(宜寧)으로 1655년에 출생하였다. 자(字)는 도언(道彦)이며 숙종(肅宗)19년(1693)에 식년시(式年試)

을과 5(乙科5)에 합격하여 통덕랑(通德郞), 형조참의(刑曹參議), 한림(翰林) 벼슬을 하였다.

356) 같은 지역에 일가친척이 벼슬을 하는 것을 서로 피하던 제도이다.

문당이다.

▷ 임순원(任舜元)357)

기해년 8월 21일에 부임하여, 신축년(辛丑年, 1721년 경종 1) 12월에 고과심사(考

課審査) 결과 근무성적이 좋지 않아 교체되었다. 문당이다.

▷ 신필현(申弼賢)358)

임인년(壬寅年, 1722년 경종 2) 4월 25일에 부임하여, 갑진년(甲辰年, 1724년 경

종 4) 6월 임기가 만료되어 교체되었다.

▷ 김시경(金始慶)359)

갑진년 7월 27일에 부임하여, 을사년(乙巳年, 1725년 영조 1) 6월 12일 대간(臺

諫)들의 계문(啓聞, 대간, 어사, 관찰사 등 신하들이 임금께 글로 알리는 것)에 의해

파직되었다.

▷ 윤양래(尹陽來)360)

357) 임순원(任舜元)의 본관(本貫)은 풍천(豊川)으로 1653년에 출생하였다. 자(字)는 사거(士擧)이며, 숙종(肅宗)12년(1686)에 정시(庭

試) 병과 3(丙科3)에 합격하여, 통덕랑(通德郞)·영월부사·감사(監司)를 역임하였다.

358) 신필현(申弼賢)의 본관은 평산(平山)으로 1656년에 출생하였다. 자(字)는 백유(伯猷)이고 숙종(肅宗)20년(1694)에 별시(別試) 병과

21(丙科21)에 합격하였다. 관직(官職)은 영월부사와 승지(承旨)를 지냈다.

359) 김시경(金始慶)의 본관은 안동(安東)으로 1659년에 출생하였다. 자(字)는 선여(善餘)로 숙종(肅宗) 8년(1682)에 증광시(增廣試) 을

과 5(을과5)에 합격하여, 통덕랑(通德郞)과 승지(承旨)를 지냈다.

『영조실록』1년 6월 12일

장령(掌令) 이휘진(李彙晉)이 상소했는데, 그 대략에 말하기를,

“양구현감(楊口縣監) 양우전(梁禹甸)은 불효(不孝)하고 부자(不慈)하여 정실(正室)의 아내를 소박해 버렸으며, 관직(官職)에 있으면서

욕심이 많고 비루하였으니, 사판(仕版)에서 삭제시키소서. 영월부사(寧越府使) 김시경(金始慶)은 아내의 상(喪)을 당하여 백성의 돈을

함부로 징수하였으며 금년 봄 구황(救荒)의 정사에 전혀 마음을 쓰지 않았기 때문에 백성들이 모두 유산(流散)되어 산골 마을들이

거의 텅 비어버렸으며, 평해군수(平海郡守) 유동무(柳東茂)는 행정(行政)을 아전들의 손에 맡기고 뇌물이 기녀(妓女)의 입을 통하여

들어오므로 바닷가 마을의 백성들이 혹독한 침탈을 당하고 있으니, 이들을 모두 파직(罷職)시키소서.”

하였는데, 비답(批答)하기를, “영상(領相)과 두 신하의 일에 대해서는 그대의 말이 절실하다. 마땅히 유념하겠다. 세 고을 수령의 일

도 모두 아뢴 대로 시행하라.”하였다.

360) 본관은 파평(坡平), 자는 계형(季亨), 호는 회와(晦窩)로 1708년(숙종34) 식년시(式年試) 병과 5(丙科5)에 급제하여 영월부사·병조

판서 등을 역임하였다. 대사간 때 탕평책을 건의, 영조의 신임을 얻었다. 이때 다시 윤심형(尹心衡)의 논척(論斥)으로 영월부사로 좌

천되었으며, 곧 병조참판이 되었다.

1729년 예조참판 등을 지내고, 1732년 한성부윤·도승지·형조·공조·호조의 판서를 역임하였다. 시문(詩文)과 글씨에 뛰어났다. 글씨에

‘영상윤인경비(領相尹仁鏡碑)’, ‘엄흥도묘갈(嚴興道墓碣)’등이 있다.

『영조실록』9년 6월 19일조에

영월부사를 역임한 윤양래의 건의로 장릉에 단종비석이 설치되었다.

을사년 7월 24일에 부임하여, 정미년(丁未年, 1727년 영조 3) 4월에 임기가 만료

되어 교체되었다. 벼슬이 판서에 올랐다.

▷ 이성조(李聖肇)361)

정미년 8월 초 8일에 부임하여, 무신년(戊申年, 1728년 영조 4) 3월 26일에 진상

품인 자초용(紫草茸)362)의 진상을 잘못한 일로 순영(巡營)363)의 탄핵을 받아 파직되

었다.

▷ 박내정(朴乃貞)364)

무신년 4월 초 4일에 부임하여, 기유년(己酉年, 1729년 영조 5) 윤 7월 12일 병으

로 교체되었다. 문관으로 당상관이다.

▷ 권익순(權益淳)365)

기유년 8월 14일에 부임하여, 임자년(壬子年, 1732년 영조 8) 보리가 익어 가는

윤 5월 17일에 임기가 만료되어 전출되었다.

▷ 권시경(權始經)366)

임자년 윤 5월 18일에 군수를 제수 받아 6월 13일에 부임하였다. 갑인년(甲寅年,

1734년 영조 10) 10월에 임기를 마치고 교체되었다.367) 문당이다.

윤양래가 말하기를 “영월에는 원래 비석에 마땅한 돌이 없습니다. 신이 재임할 때 호장 엄흥도의 비석을 세웠는데 석질이 좋지 않았

습니다. 경사(京司)에서 돌을 다듬고 글자를 새겨서 수로(水路, 남한강 뱃길)를 따라 능소로 운반하면 편리해 좋을 듯 합니다.” 이에

영조임금이 해조(該曹)에 분부하여 묘당(廟堂)에 물어 거행하게 하였다.

361) 이성조(李聖肇)의 본관(本貫)은 전의(全義)로 1662년에 출생하였다. 자(字)는 시중(時中)으로 숙종(肅宗)19년(1693)에 식년시(式年

試) 병과 18(丙科18)에 합격하였다. 관직(官職)은 영월부사·광주부윤(廣州府尹)·승지(承旨)를 지냈다. 그는 명필가로 숙종 1711(숙종

41)에 삼척부사로 재직 중 보뭉 제213호인 ‘죽서루’ 누각에 ‘죽서루’와 ‘관동제일루’라는 현판을 써서 남겼다.

362) 한약재로 쓰이는 지치의 싹이다.

363) 조선 때의 서반(西班)·외관직(外官職)으로 각 도의 관찰사(觀察使)를 보필하던 순영중군(巡營中軍)으로 정3품 벼슬이었다.

364) 박내정(朴乃貞)의 본관은 함양(咸陽)으로 1664년에 출생하였다. 자(字)는 직경(直卿)이며 숙종(肅宗)20년(1694)에 별시(別試) 병과

9(丙科9)에 합격하였다. 판윤(判尹) 벼슬을 하였다.

365) 권익순(權益淳)의 본관은 안동(安東)으로 1671년에 출생하였다. 자(字)는 직경(直卿)이며 화보(和甫)로 숙종(肅宗)39년(1713)에 증

광시(增廣試) 병과 15(丙科15)에 합격하였다. 대사간(大司諫), 옥당(玉堂) 벼슬을 하였다.

366) 권시경(權是經)의 본관(本貫)은 안동(安東)으로 1625년에 출생하여 숙종(肅宗) 1년(1675)에 증광시(增廣試) 병과 6(丙科6)에 합격

하였다. 자(字)는 계상(季常)이라 하고 함흥판관(咸興判官), 예조판서(禮曹判書)를 역임하였다.

367) 『영조실록』10년 5월 15일조

영월부사(寧越府使) 권시경(權始經)이 상소하여 민폐(民弊)를 말하였는데, 대략 말하기를,

▷ 이명곤(李明坤)368)

갑인년 11월 13일에 부임하여, 정사년(丁巳年, 1737년 영조 13) 4월 초 4일에 임

기가 만료되어 교체되었다.

▷ 윤용(尹容)369)

정사년 5월 19일에 부임하여, 10월 11일 정부에서 강도(江都) 유수(留守)370)로 임

명하였다. 문당(文堂)이다.

▷ 조명택(趙明澤)371)

정사년 11월 26일에 부임하여, 기미년(己未年, 1739년 영조 15) 12월 29일 정부

에서 대사간(大司諫: 사간원의 책임자로 정 3품 벼슬)에 임명하였다. 문당이다.

▷ 구택규(具宅奎)372)

“상정(詳定)한 뒤의 모자란 전결(田結)은 마땅히 다른 고을의 전결로써 이획(移劃)해야 하고, 묵어서 버려진 토지는 마땅히 고을의 백

성들로 하여금 세금을 감면해주고 경작하게 해야 합니다. 옹주방(翁主房)의 절수(折受)하는 곳은 타량(打量)을 허락하지 말고 궁차(宮

差) 등을 모두 규포(窺捕)하여 엄중하게 다스리며 주원(廚院)에서 올리는 조판(槽板)도 또한 마땅히 정지해야 합니다.”

하니, 임금이 비답을 내려 가장(嘉獎)하고 절수처(折受處)의 타량(打量)을 중지할 것을 명하였으며, 그 나머지는 묘당(廟堂)으로 하여

금 품처하게 하였다. 얼마 후에 또 하교하기를,

“권시경(權始經)의 상소 가운데 목조(木槽)의 일은 비록 민폐(民弊)라고는 하지만, 그 명목이 자질구레하니, 추고(推考)하라.”

하였다.

368) 이명곤(李命坤)의 본관(本貫)은 연안(延安)으로 1701년에 출생하였다. 자(字)는 국빈(國賓)으로 영조(英祖)10년(1734)에 춘당대시

(春塘臺試) 갑과 1(甲科1)에 합격하였다. 관직(官職)은 대사헌(大司憲), 옥당(玉堂)을 지냈다.

369) 윤용(尹容)의 본관(本貫)은 파평(坡平)으로 1684년에 출생하였다. 자(字)는 수보(受甫)이며 경종(景宗) 2년(1722)에 정시(庭試) 병

과 2(丙科2)에 합격하여, 참봉(參奉)·부사·공조판서(工曹判書)·한림(翰林)을 역임하였다.

370) 한양 이외의 중요한 지역을 맡아 다스리던 정2품의 특수 外官職

371) 조명택(趙明澤)의 본관(本貫)은 임천(林川)으로 1690년에 출생하였다. 자(字)는 숙함(叔涵)으로 경종(景宗)1년(1721)에 증광시(增

廣試) 병과 14(丙科14)에 합격하여 대사헌(大司憲), 홍문관리(弘文館吏)를 역임하였다.

『영조실록』15년 12월 29일

송성명(宋成命)을 대사헌으로, 조명택(趙明澤)을 대사간으로, 민선을 장령으로, 신사건(申思建)을 지평으로 삼았다.

372) 구명규(具命奎)로 이름을 고쳤다. 본관(本貫)은 능성(綾城)으로 1693년에 출생하였다. 자(字)는 성오(性五), 호는 존제(存齊)로 숙종

(肅宗) 40년(1714)에 증광시(增廣試) 병과 8(丙科8)에 합격하였다. 정제두(鄭齊斗)의 문인으로 검열(檢閱)·진주목사·동래부사를 지내

고, 1739년에 승지를 역임하였다.

1746년에는 교정당상으로 ‘속대전(續大典, 조선의 기본 법전)’ 편찬에 책임을 맡기도 하였다. 1748년 공조참판·형조참판을 거쳐

1753년(영조29) 한성부판윤(漢城府判尹)에 이르렀다.

영월군민들이 ‘부사구공택규청덕선정애민비(府使具公宅奎淸德善政愛民碑)’를 건립하여 현재 금강정에 보존되어 있다. 부사 구택규의

선정비는 1741년에 북면 마차리에도 세웠다.

경신년(庚申年, 1740년 영조 16) 3월 초 4일에 부임하여, 신유년(辛酉年, 1741년

영조 17) 8월 15일에 사직하였다.

▷ 홍성보(洪聖輔)373)

신유년 9월 15일에 부임하여, 임술년(壬戌年, 1742년 영조 18) 6월 초 7일에 세상

을 떠났다.

▷ 김시희(金始熺)374)

임술년 6월 16일에 비답을 받고 8월 16일에 부임하여, 갑자년(甲子年, 1744년 영

조 20년) 5월 16일에 교체되었다.

▷ 유건기(兪健基)375)

갑자년 7월 26일에 부임하여, 병인년(丙寅年, 1746년 영조 22) 2월 25일 조정에

서 대사헌(大司憲)376)으로 임명되었다. 문당이다.

▷ 조하망(曺夏望)377)

병인년 윤 3월 초 9일에 부임하여, 정묘년(丁卯年, 1747년 영조 23) 2월 29일 병

으로 인하여 사직하였다.

373) 홍성보(洪聖輔)의 본관(本貫)은 풍산(豊山)으로 1685년에 출생하였다. 자(字)는 유량(幼亮)으로 경종(景宗) 1년(1721)에 증광시(增

廣試) 을과 3(乙科3)에 합격하여 참봉(前參奉)·대사간(大司諫)·옥당(玉堂)을 역임하였다. 본관은 능성(綾城), 호는 존제(存齊), 자는 성

오(性五).

374) 원래 이름은 김시원(金始遠)이었다. 본관(本貫)은 경주(慶州)로 1814년 출생하였다. 헌종(憲宗)7년(1841)에 정시(庭試) 병과 1(丙

科1)에 합격하여 영월부사를 지냈다.

375) 유건기(兪健基)의 본관(本貫)은 기계(杞溪)로 1682년에 출생하였다. 자(字)는 체원(體元)으로 영조(英祖)1년(1725)에 증광시(增廣

試) 병과 16(丙科16)에 합격하였다. 대사헌(大司憲), 옥당(玉堂)을 지냈다.

『영조실록』22년 8월 22일

유건기(兪健基)를 대사헌으로, 유최기(兪最基)를 대사간으로, 조관빈(趙觀彬)을 형조판서로, 권적을 한성부판윤으로, 심육을 제주(祭

酒)로, 윤봉구(尹鳳九)를 진선(進善)으로, 윤지태(尹志泰)를 집의로,박필간(朴弼幹)을 헌납으로, 민백상(閔百祥)·이중조(李重祚)를 지평

으로, 안윤행(安允行)을 정언으로, 김한운(金翰運)을 장령으로, 정익하(鄭益河)를 형조참판으로 삼았다.

376) 사헌부의 책임자로 품계는 종2품이다. 시정(時政)에 대한 탄핵, 백관(百官)에 대한 규찰과 풍속을 바로잡고, 원억(冤抑)을 펴며, 참

람허위(僭濫虛僞)의 금지 등의 임무를 맡았다. 그 밑에는 집의(執義) 1인, 장령(掌令)·지평(持平) 각 2인, 감찰(監察) 24인의 관원을

통솔하였다.

377) 본관은 창녕(昌寧)이고 자는 아중(雅中), 호는 서주(西州)로 1711년(숙종 37) 사마시(司馬試)에 합격하여 경종 2년에 장릉 참봉(章陵參奉)에 임명되었다. 그 뒤 동몽교관(童蒙敎官)·공조좌랑 의령현령(宜寧縣令)등을 역임하였다. 1736년(영조 12) 정시문과(庭試文科)에 장원, 판결사(判決事)를 거쳐 1742년 강릉부사(江陵府使)로 부임하여 경포대(鏡浦臺)를 중수(重修)하고, 상량문(上樑文)을 지어 그문장으로 격찬을 받았다. 1746년 영월부사(寧越府使)로 전임했다가 병으로 사퇴하였다. 경사(經史)에 밝고 시부(詩賦)가 뛰어났으며, 문집으로는 『서주집』이 있다.

▷ 이윤신(李潤身)378)

정묘년 4월 초 1일에 부임하여, 무진년(戊辰年, 1748년 영조 24) 6월 7일에 사망

하였다. 문당이다.

▷ 김응복(金應福)379)

무진년 8월 13일에 부임하여, 기사년(己巳年, 1749년 영조 25) 12월 15일 고과

성적이 좋지 않아 피직 되었다. 문당이다.

▷ 정권(鄭權)380)

경오년(庚午年, 1749년 영조 25) 정월 26일에 제수되어, 3월 22일에 부임하였고

신미년(辛味年, 1751년 영조 27) 4월 28일 선천부사(宣川府使)로 영전되었다. 문당

이다.

▷ 남태온(南泰溫)381)

신미년 6월 12일에 부임하여, 계유년(癸酉年, 1753년 영조 29) 10월 임기가 만료

되어 교체되었다. 문당이다.

▷ 이사관(李思觀)382)

계유년 10월 28일에 영월부사를 제수 받아 11월 26일에 부임하였다. 그 후 갑술

378) 이윤신(李潤身)은 영조(英祖) 22년(1746)에 중시(重試) 갑과 1(甲科1)에 합격하여 영월부사를 지냈다.

379) 김응복(金應福)의 본관(本貫)은 광주(光州), 자(字)는 계수(季綏)로 1683년에 출생하여, 경종(景宗) 1년(1721)에 정시(庭試) 병과

2(丙科2)에 합격하였다. 품계(品階)는 가선대부(嘉善大夫)로 영월부사, 승지(承旨)를 지냈다.

380) 정권(鄭權)의 본관(本貫)은 연일(延日)이며, 자(字)는 도중(道中)으로 1692년에 출생하였다. 영조(英祖) 1년(1725)에 증광시(增廣

試) 병과 22(丙科22)로 합격하여 승지(承旨)를 지냈다.

381) 남태온(南泰溫)의 본관은 의령(宜寧)으로 자는 치화(稚和)이다. 1714년(숙종 40)에 생원(生員)이 되고, 1728년(영조 4) 별시문과

(別試文科) 을과에 급제하여 사관(史官)이 되었다. 이듬해 춘추관기사관(春秋官記事官)을 겸하여 ‘경종실록’ 편찬을 도왔고, 1730년

동지사(冬至使)의 서장관(書狀官)으로 청나라에 다녀왔다. 내외직을 막론하고 위정에 강명(剛明)하였으며 여러 청환직(淸宦職)을 거쳤

다. 대사간(大司諫)·승지·형조참판(刑曹參判)을 역임하였다.

382) 본관은 한산(韓山)으로 자는 숙빈(叔賓). 호는 장음(長陰)이다. 1729년(영조 5) 사마시를 거쳐 1737년 별시문과에 급제하여 승문원에 등용되고 지평·충청도관찰사·황주(黃州)목사와 호조판서를 역임, 1772년 우의정에 이어 좌의정에 올랐다. 그 후 무고(誣告)로 한때 파직되었다가 다시 중추원판사(中樞院判事)를 거쳐 우의정을 지내고 1774년 기로소(耆老所)에 들어갔다. 이듬해 신병으로 한직(閑職)인 중추부영사를 맡았으며, 정조가 세손(世孫:正祖)으로 대리청정을 하자 우의정이 되어 보필하던 중 순직하였다. 문장에 능하였고 시율(詩律)에서는 당대의 시백(詩伯)이 따르지 못할 정도였으며 필재(筆才)도 뛰어났다.

년(甲戌年, 1754년 영조 30) 10월 22일에 원주목사로 영전되었다. 문당이다.

▷ 윤동준(尹東浚)383)

갑술년 10월 초 3일 조정으로부터 영월부사를 제수 받아 같은 달 29일에 도임하

였다. 그 후 병자년(丙子年, 1756년 영조 32) 12월 초 4일에 벼슬을 사직하였다.

문당이다.

▷ 홍종해(洪宗海)384)

정축년(丁丑年, 1757년 영조 33) 정월 16일에 부임하여, 무인년(戊寅年, 1758년

영조 34) 4월 28일에 벼슬을 사직하고 물러났다. 문당이다.

▷ 이선철(李宣哲)

무인년 5월 26일에 부임하여, 을묘년(乙卯年, 1759년 영조 35) 6월 15일에 고과

심사 성적이 좋지 않아 파직되었다. 문당이다.

▷ 김상구(金尙耈)385)

을묘년 8월 26일에 부임하여, 신사년(辛巳年, 1761년 영조 37) 11월 초 1일에 사

직하고 돌아감. 문당이다.

▷ 정기안(鄭基安)386)

임오년(壬午年, 1762년 영조 38) 정원 초 9일에 부임하여, 갑신년(甲申年, 1764년

영조 40) 정월 21일 임기가 만료되어 교체되었다. 문당이다.

▷ 심발(沈撥)387)

갑신년 2월 12일에 부임하여, 병술년(丙戌年, 1766년 영조 42) 6월에 임기가 만료

383) 윤동준(尹東俊)의 본관(本貫)은 파평(坡平)으로 1693년에 출생하였다. 자(字)는 사심(士深)이며 영조(英祖) 11년(1735)에 증광시

(增廣試) 병과 16(丙科16)에 급제하여 옥당(玉堂)·대사간(大司諫)을 역임하였다.

384) 홍종해(洪宗海)의 본관(本貫)은 남양(南陽)으로 1711년에 출생하여 영조(英祖) 30년(1754)에 증광시(增廣試) 갑과 1(甲科1)에 합

격하였다. 자(字)는 남기(南紀)이며, 직장(直長)·부사·대사간(大司諫)을 역임하였다.

385) 김상구(金尙耈)의 본관(本貫)은 강릉(江陵)으로 1704년에 출생하였다. 자(字)는 사담(士聃)으로 영조(英祖) 10년(1734)에 정시(庭

試) 갑과 1(甲科1)에 입격하여 부사, 옥당(玉堂)을 역임하였다.

386) 본관은 온양(溫陽)으로 자는 안세(安世)·호는 만모(晩慕)로 1728년(영조 4) 별시 문과에 병과로 급제, 지평·정언·헌납·사간(司諫)·집

의(執義) 등을 지내고 1752년 동지 겸 사은사의 서장관(書狀官)으로 청(淸)나라에 다녀왔다. 대사간·중추부지사(中樞府知事)를 역임

하고 기로소(耆老所)에 들어갔다.

387) 심발(沈撥)의 본관(本貫)은 청송(靑松)으로 1711년에 출생하였다. 자(字)는 경지(耕之)로 영조(英祖)20년(1744)에 식년시(式年試)

갑과 3(甲科3)에 급제하여, 영월부사를 지냈다.

되어 교체되었다. 문당으로 가선대부(嘉善大夫)388)이다.

▷ 정구조(鄭逑祚)

병술년 7월 초 8일에 부임하여, 무자년(戊子年, 1788년 영조 44) 12월 임기가 만

료되어 교체되었다. 문당이다.

▷ 이지회(李之晦)389)

을축년(乙丑年, 1769년 영조 45) 정월 16일에 부임하여, 5월 초 4일에 시종원(侍

從院)의 시종(승지)으로 전근되었다.

▷ 유진보(柳鎭普)

을축년 5월 초 9일에 부임하여, 경인년(庚寅年, 1770년 영조 46) 6월 초 7일에 세

상을 떠났다. 무당(戊堂)

▷ 윤광(尹珖)390)

▷ 이세향(李世饗)

경인년 7월 17일에 부임하여, 12월 15일에 고과심사 결과 성적이 좋지 않아서 파

직되었다. 무인으로 가선대부(嘉善大夫)이다.

▷ 이만회(李萬拻)391)

388) 당상관(堂上官)은 조선시대 관리 중에서 문신은 정3품 통정대부(通政大夫), 무신은 정3품 절충장군(折衝將軍) 이상의 품계를 가진

벼슬아치이다. 이들은 조정에서 정사를 볼 때 대청[堂]에 올라가 의자에 앉을 수 있는 자격을 갖춘 자로 왕과 같은 자리에서 정치를

논의하고 정치적 책임이 있는 관서의 우두머리를 맡을 자격을 지닌 사람들을 가리킨다.

당상군관의 품계(品階)와 관계명(官階名)을 보면, 정3품 절충장군(折衝將軍), 종2품 하(下) 가선대부(嘉善大夫), 종2품 상(上) 가정대

부(嘉靖大夫), 정2품 하 자헌대부(資憲大夫), 정2품 상 정헌대부(正憲大夫), 종1품 하 숭정대부(崇政大夫), 종1품 상 숭록대부(崇祿大

夫), 정1품 중 상보국숭록대부(上輔國崇祿大夫), 정1품 상 대광보국숭록대부(大匡輔國崇祿大夫)등이다.

389) 이지회(李之晦)의 본관(本貫)은 연안(延安)으로 1706년에 출생하였다. 자(字)는 희수(希洙)로 영조(英祖) 35년(1759)에 식년시(式

年試) 을과 6(乙科6)에 합격하여 영월부사와 승지를 역임하였다.

『영조실록』45년 6월 30일

구윤옥(具允鈺), 이재협(李在協), 이성원(李性源), 이수봉(李壽鳳), 이지회(李之晦), 김치공(金致恭)을 승지로 삼았다.

390) 『영조실록』46년 6월 21일조, 영월읍지에는 이름이 없음.

“영월부사 윤광은 행신이 비루하고 패악하여 일찍이 경기의 어느 고을에서 원으로 있을 때 이미 대간의 평판을 받았고, 현직에 제수

되기에 미쳐서는 여론이 놀라워하였습니다. 청컨대 개차하소서.”

391) 이만회(李萬恢)의 본관(本貫)은 연안(延安)으로 1708년에 출생하였다. 자(字)는 자용(子容)으로 영조(英祖) 20년(1744)에 식년시

(式年試) 을과 4(乙科4)에 급제하여 영월부사를 지냈다.

경인년 12월 25일 영월부사를 제수 받고 신묘년(辛卯年, 1771년 영조 47) 정월

19일에 부임하였다. 그 후 임진년(壬辰年, 1772년 영조 48) 7월 29일에 문신들을 불

러들인다는 전교를 받고 교체되엇다. 문인으로 가선대부(嘉善大夫)이다.

▷ 구협(具埉)

임진년 8월 초 2일에 영월부사를 제수 받고, 8월 21일에 부임하였으나 그 해 9월

25일 집안에 상(喪)을 당하여 교체되었다. 武堂이다.

▷ 신광수(申光洙)392)

임진년 9월 25일 영월부사를 제수 받고, 10월 21일에 부임하여 계사년(癸巳年,

1773년, 영조 49) 12월에 고과 심사(考課審査: 정기적인 감사) 점수가 좋지 않아서

교체되었다. 문당이다.

▷ 권경(權熲)

계사년 12월 22일에 제수 받아 갑오년(甲午年, 1774년 영조 50) 정월 26일에 부

임하였으나 12월 초 10일에 세상을 떠났다.

▷ 박사윤(朴師崙)

갑오년 11월 14일에 제수 받아 12월 12일에 부임한 수, 병신년(丙申年, 1776년

영조 52) 12월에 임기 만료로 교체되었다.

▷ 이세택(李世澤)393)

392) 신광수(申光洙)의 본관은 고령(高靈)으로 자는 성연(聖淵). 호는 석북(石北) 또는 오악산인(五嶽山人)으로 음보(蔭補)로 참봉(參奉)

에 등용되었다. 1764년(영조 40)에 의금부도사(義禁府都事)로 탐라(耽羅)에 건너가서 그곳의 풍토·지리·해운 등을 조사한 ‘부해록(浮

海錄)’을 지었다. 그 후 연천(漣川)현감을 지냈으며, 1772년 기로정시(耆老庭試) 갑과 1(甲科1)에 장원하여 돈령부도정(敦寧府都正)에

오르고, 1775년 승지(承旨)에 이르렀다. 효성은 지극하였으나 오랜 관직생활에도 노모(老母)를 모실 집이 없는 사실이 알려져 왕으

로부터 집과 노비를 하사 받았다. 서화, 특히 과시(科詩)에 능했고 그 중 ‘관산융마(關山戎馬)’는 대표작으로 널리 애송되었다. 영월의

관기 경춘과 관련된 이야기가 전해오고 있으며, 문집인 ‘석북집(石北集)’에 다음과 같이 영월 장릉을 노래한 시가 수록되어 있다.

소쩍새 우는 소리를 듣고(夜間子規有感)

병신년 12월 29일 영월부사를 제수 받아 정유년(丁酉年, 1777년 정조 1) 정월 15

일에 부임하여 3월 27일에 세상을 떠났다.

▷ 이보온(李普溫)394)

정유년 4월 초 9일에 제수 받아 같은 달 21일에 부임하였다. 그러나 8월 20일 대

간들의 계문(계문, 신하들의 잘못을 임금께 아룀)에 의해 임소(任所)에서 흑산도(黑山

島)로 유배되었다.395) 문관으로 판윤(判尹)396) 벼슬을 하였다.

▷ 이진익(李鎭翼)

정유년 10월 초 4일에 부임하여, 기해년(己亥年, 1779년 정조 3) 12월 27일 만기

를 채우고 교체되었다. 가선대부(嘉善大夫)이다.

▷ 이정오(李正吾)397)

경자년(庚子年, 1780년 정조 4) 정월 16일에 부임하여, 신축년(辛丑年, 1782년 정

조 6) 12월 15일에 교체되었다. 문당이다.

▷ 어석정(漁錫定)398)

신축년 12월 27일에 부사를 제수 받고 임인년(壬寅年, 1782년 정조 6) 정월 11일

394) 이보온(李普溫)의 본관(本貫)은 용인(龍仁)으로 1728년에 출생하였다. 자(字)는 성화(聖和)로 영조(英祖) 32년(1756)에 정시(庭試)

을과 1(乙科1)에 입격하였다.

395) 『정조실록』1년 8월 18일조

사헌부에서 조준(趙埈) 등이 아뢰기를,

“영월부사(寧越府使) 이보온(李普溫)은 민홍섭(閔弘燮)을 추종하며 아부하여 사당(祠堂)을 참배했다는 말까지 있었으니, 민홍섭의 음

모를 반드시 알지 못했을 리가 없습니다. 청컨대 잡아다가 준엄하게 국문하소서.”하니 대답하기를,

“포교(捕校)를 출발시킨 것이 매우 많으니 절도에 정배(定配)하라.”

『정조실록』2년 6월 18일

흑산도(黑山島)에 정배(定配)한 죄인 이보온(李普溫)과 추자도(楸子島)에 정배한 죄인 윤홍렬(尹弘烈)을 육지로 내보내도록 명하였다.

396) 조선시대 한성부의 책임자로 정2품이었다. 현재 서울특별시장에 해당한다.

397) 이정오(李正吾)의 본관(本貫)은 전주(全州)로 1714년에 출생하였다. 자(字)는 자심(子心)으로 영조(英祖) 29년(1753)에 정시(庭試)

병과 11(丙科11)에 입격하였다.

398) 어석정(魚錫定)의 본관은 함종(咸從) 자는 정보(精甫)·인지(鱗之), 호는 신암(愼庵)으로 1761년(영조 37) 음보(蔭補)로 목릉참봉(穆

陵參奉)을 시작으로 통천군수(通川郡守)를 거쳐 1767년에 창평(昌平)군수로서 생원시(生員試)에 장원하였다. 이듬해 식년문과에 을과

로 급제, 승지(承旨)가 되었다. 1771년 도승지(都承旨)에 승진하고, 이어 청송(靑松)·장단(長湍)·영월(寧越) 등지의 부사(府使)를 역임

하였다. 1788년(정조 12) 동지부사(冬至副使)로 청나라에 다녀왔고, 2년 뒤 안변부사(安邊府使)로 있을 때 암행어서 서영보(徐榮輔)

의 탄핵으로 파직되었다가 곧 다시 기용되어, 1792년(정조 19) 도총관(都摠管)을 거쳐 공조판서에 이르렀다. 문집에 ‘신암집’이 있다.

에 부임하였다. 갑진년(甲辰年, 1784년 정조 8) 5월 초 8일 임기를 마치고 교체되었다.

▷ 심유진(沈有鎭)399)

갑진년 5월 초 8일에 제수되어 같은 달 25일에 부임한 후 8월 달에 승정원 승지

(承旨)로 영전되었다.

▷ 이경옥(李敬玉)400)

갑진년 8월 초 3일에 제수되어 같은 달 28일에 부임하였다. 그 해 12월 15일 고

과심사 결과 성적이 좋지 않아서 파직되었다. 문당이다.

▷ 이명준(李明俊)401)

갑진년 12월에 제수되어 을사년(乙巳年, 1785년 정조 9) 정월 11일에 부임하였다.

병오년(丙午年, 1786년 정조 10) 2월 29일에 제주목사(濟州牧使)로 영전되었다.

문당이다.

▷ 조원진(曺遠振)402)

병오년 3월 초 2일에 제수되어 같은 달 15일에 부임하였다. 무신년(戊申年, 1788

년 정조 12) 6월 초 3일에 임기가 만료되어 교체되어 돌아갔다. 문당이다.

▷ 김면주(金勉柱)403)

무신년 6월 초 3일에 제수 받아 7월 22일에 부임하였다. 기유년(己酉年, 1789년

정조 13) 6월 20일에 조정의 승지(承旨)로 영전되었다.

▷ 이동욱(李東郁)404)

399) 심유진(沈有鎭)의 본관(本貫)은 청송(靑松)으로 1723년 출생하였다. 자(字)는 유지(有之)이고 영조(英祖) 50년(1774)에 정시(庭試)

을과 1(乙科1)에 합격하여, 참봉·참판(參判)·한림(翰林)을 역임하였다.

400) 이경옥(李敬玉)의 본관(本貫)은 한산(韓山)으로 1718년에 출생하였다. 자(字)는 백집(伯執)으로 영조(英祖) 30년(1754)에 증광시

(增廣試) 병과 11(丙科11)에 합격하였다.

401) 이명준(李命俊)의 본관(本貫)은 전주(全州)로 1721년에 출생하였다. 자(字)는 우경(虞卿)으로 영조(英祖) 26년(1750)에 별시(別試)

병과 5(丙科5)에 합격하였다.

402) 본관은 창령으로 자는 구여(久汝), 1746년에 출생하였다. 부친은 윤국(允國)이며, 영조 48년 임진년(壬辰年, 1772년)에 정시방(庭

試榜) 병(丙) 10위로 급제하였다.

403) 김면주(金勉柱)의 본관(本貫)은 경주(慶州)로 1740년에 출생하였다. 자(字)는 여중(汝中)이며, 정조(正祖) 원년(1776)에 정시(庭試)

을과 2(乙科2)에 합격하였다.

404) 본관은 평창(平昌)으로 자는 유문(幼文). 호는 소암(蘇巖)으로 진사시에 합격하여 성균관에 들어갔고, 1765년(영조 41) 유생 제술

(製述)에서 수석을 하였다. 예문관 대교가 되었으나 예문관 관인 후보에 신분이 낮은 자들이 있다고 항의하다. 삭직 당했다. 그 후

지평·영월부사·의주부윤·부사 등을 역임하였다. 1778년(정조 2) 사은사와 1783년 동지사의 서장관으로 청나라에 다녀왔다. 두 번째

다녀올 때 동반한 아들 승훈(承薰)이 북경의 천주교회를 찾아 영세를 받고 ‘천주실의(天主實義)’mf 가지고 돌아옴으로써 조선에 천주

기유년 6월 20일에 제수 받아 7월 초 6일에 부임하였다. 신해년(辛亥年, 1791년

정조 15) 3월 11일 자규루를 건립한 후 가선대부(嘉善大夫)로 승진되어 좌승지로 영

전되어 갔다.

▷ 박기정(朴基正)405)

신해년 3월 11일 정조임금의 특별교시로 영월부사를 제수 받아 같은 달 28일에

부임하였다. 계축년(癸丑年, 1793년 정조 17) 6월 24일 만기를 채우고 이동되었다.

▷ 정관휘(鄭觀輝)406)

계축년 6월 24일에 왕의 특별교시로 영월부사를 제수 받아 7월 초 2일에 부임하

였다. 을묘년(乙卯年, 1795년 정조 19) 윤 2월 17일에 이동되었다.

▷ 한정운(韓鼎運)407)

을묘년 2월 19일에 영월군수를 제수 받고 3월 초하루에 부임하여, 정사년(丁巳年,

1797년 정조 21) 6월 15일에 정기인사호 교체되었다. 문당이다.

▷ 이경오(李敬五)408)

정사년 6월 27일에 제수 받아 윤 6월 13일에 부임하였다. 기미년(己未年, 1799년

정조 23) 9월 28일 조정에 명에 따라 이동하였다.409) 문당이다.

교가 전파되기 시작하였다. 1791년 진산사건(珍山事件)이 일어난 이후로 천주교 서적을 불태우고 이단을 배척하는 글을 지어 천주교

배격에 앞장섰다. 1801년(순조 1) 벽파(僻派)가 주도하는 천주교 탄압 때 관작이 추삭되었다. 글씨를 잘 써서 단종 유적인 영월 자

규루(子規樓)의 상량문을 남겼다.

405) 박기정(朴基正)의 본관(本貫)은 순천(順天)으로 1748년에 출생하였다. 자(字)는 일여(一如), 박팽년(朴彭年)의 후손으로, 음보(蔭補)

로 현감을 지내고 정조(正祖) 8년(1784)에 정시(庭試) 을과 2(乙科2)에 급제하였다. 교리(校理)·승지 등을 거쳐 참판에 이르렀다. 글

씨를 잘 써서 1796년(정조 20) 왕명으로 이의준(李義駿), 이서구(李書九)와 함께 ‘장릉지(莊陵志)’를 교정하고 ‘장릉사보(莊陵史補)’를

완성하였다. 작품으로 상의재(尙義齋), 임인재(林仁齋)의 액자와 ‘장릉영천비(莊陵靈泉碑)’ ‘관풍헌중수기(觀風軒重修記)’ ‘육신사기(六

臣祠記)’의 글씨가 있다.

406) 정관휘(鄭觀輝)의 본관(本貫)은 광주(光州)로 1744년에 출생하였다. 정조(正祖) 7년(1783)에 식년시(式年試) 을과 5(乙科5)에 합격하였다.

407) 한정운(韓鼎運)의 본관(本貫)은 청주(淸州)로 1741년에 출생하였다. 자(字)는 사응(士凝)으로 영조(英祖) 44년(1768)에 식년시(式年試) 병과 28(丙科28)에 합격하였다.

408) 이경오(李敬五)의 본관(本貫)은 경주(慶州)로 1740년에 출생하였다. 자(字)는 사관(士寬)으로 정조(正祖) 7년(1783)에 증광시(增廣試) 병과 16(丙科16)에 합격하였다.

409) 『정조실록』22년 11월 30일조 “농사를 권장하고 농서를 구하는 윤음을 내렸는데, 이 구언 전지에 응하여 글을 올린 자가 27인이었는데, 전라도사 김하련(金夏璉), 영월부사 이경오(李敬五), 유학 정응참(鄭應參)이였다.”

▷ 허질(許晊)410)

기미년 9월 28일에 제수 받아 임술년(壬戌年, 1802년 순조 2) 정월 초 10일에 내

직으로 이동되었다. 문인으로 가선대부(嘉善大夫)이다.

▷ 홍낙연(洪樂淵)411)

임술년 정원 초 10일에 영월부사를 제수 받아 같은 달 26일에 부임하였다. 갑자년

(甲子年, 1804년 순조 4) 4월 11일 영건도감(營建都監)412)에서 재목(材木) 운반의

일이 잘못되어 파직(罷職)되었다.

▷ 이소(李素)

갑자년 4월 21일에 형조참의(刑曹參議)413)에서 영월부사를 제수 받아 5월 7일에

부임하였다. 을축년(乙丑年, 1805년 순조 5) 윤 6월 30일에 한양으로 전근되었다.

▷ 박규순(朴奎淳)414)

을축년 윤 6월 25일 정사에서 영월부사를 제수 받아 같은 달 28일 조정의 벼슬을

사임하고, 7월 초 9일에 부임하였다. 정묘년(丁卯年, 1807년 순조 7) 11월 21일에

만기를 채우고 돌아갔다.

▷ 윤효관(尹孝寬)415)

정묘년 11월 21일에 제수 받아 같은 달 30일에 조정의 벼슬을 사임하고, 12월 초

9일에 부임하였다. 을사년(乙巳年, 1809년 순조 9) 12월 26일 만기를 채우고 돌아갔

410) 허질(許晊)의 본관(本貫)은 양천(陽川)으로 1734년에 출생하였다. 영조(英祖) 49년(1773)에 증광시(增廣試) 병과 33(丙科33)에 합

격하였다.

411) 홍낙연(洪樂淵)의 본관(本貫)은 남양(南陽)으로 1740년에 출생하여, 영조(英祖) 44년(1768)에 식년시(式年試) 을과 6(乙科6)에 합

격하였다.

『순조실록』4년 5월 26일조에

“전 강원감사 신헌조를 단성현에 영월부사 홍낙연을 제천현에 정배하라 명하였다.”

412) 영건도감(營建都監)

조선시대에 산릉(山陵)·궁궐·묘사(廟社)·성곽 등의 건축공사가 있을 때 설치한 임시기구이다. 이를 관장하기 위하여 도감(都監)을 두거

나 때에 따라서는 영건청(營建廳)·중건청(重建廳) 등을 설치하였다.

413) 조선시대 육조(六曹) 가운데 형조(刑曹)에 소속된 정3품 벼슬로 판서(判書)·참판(參判)을 도와 형조의 업무관장에 참여하였다.

414) 박규순(朴奎淳)의 본관(本貫)은 밀양(密陽)이고, 자(字)는 대규(大圭)이며 1740년에 출생하여 정조(正祖) 1년(1777)에 정시(庭試)

을과 2(乙科2)에 합격하였다.

『순조실록』7년 11월 5일조에

“영월부사 박규순이 장릉지의 속편을 찬진(撰進)하고 인쇄하여 널리 배부할 것을 상소하였다. 이에 비답을 내려 칭찬하고 권장하니,

내각으로 하여금 해도(該道)에 분부해 간행해 올리도록 하라고 명하였다.

415) 윤효관(尹孝寬)의 본관(本貫)은 해남(海南)으로 1745년에 출생하여 정조(正祖) 1년(1777)에 식년시(式年試) 갑과 3(甲科3)에 합격

하였다.

다. 문당이다.416)

▷ 박명섭(朴命燮)417)

을사년 12월 20일에 제수 받아 경오년(庚午年, 1811년 순조 10) 정월 25일에 부

임하였다. 신미년(辛未年, 1812년 순조 11) 7월 15일 좌부승지(左部承旨)로 영전되

었다.

▷ 이면승(李勉昇)418)

신미년 7월 29일에 제수 받아 8월 11일에 부임하였다. 갑술년(甲戌年, 1814년 순

조 14) 6월 초 4일에 만기를 채우고 돌아갔다. 문당.

▷ 이약수(李若洙)419)

자는 자원(字源) 계유년에 출생, 완상인, 갑술년 6월 20일에 부임하여, 병자년(丙

子年 1816년) 시방(試謗)으로서 전최(殿最)420)에서 거상(居上)을 받아 교체되었다.

문당이다.

▷ 박서원(朴瑞源)421)

416) 『순조실록』9년 1월 11일조

“강원도 암행어사 이상우(李尙愚)가 서계(書啓)를 울려 영월부사 윤효관이 잘 다스리지 못한 정상을 논하자, 경중에 따라 감죄(勘罪)

하였다.”

417) 박명섭(朴命燮)의 본관(本貫)은 밀양(密陽)으로 1743년에 출생하였다. 자(字)는 영수이며, 정조(正祖) 7년(1783)에 증광시(增廣試)

을과 5(乙科5)에 합격하였다.

418) 이면승(李勉昇)의 본관(本貫)은 전주(全州)로 1766년에 출생하였다. 자는 계래(季來). 시호 문헌(文憲). 성순(性淳)의 아들이다.

1794년(정조 18) 정시문과에 급제하였고, 1798년 도당록(都堂錄)에 올랐다. 1805년(순조 5) 안주목사로 근무할 때 정사를 잘했다는

암행어사의 평을 받았다. 1808년 전라도 암행어사가 되어 환곡(還穀)·민고(民庫)·군정(軍政) 등 수취제도의 문제점을 극론하여 환곡

에 대한 시정조치가 내려지도록 하였다. 그 뒤 우부승지로 있다가. 1811년 황해도 곡산에서 농민항쟁이 일어나자 안핵사로 파견되

어 수습하였다. 이해 3월 성균관대사성을 그리고 1812년에 영월군수를 역임하였다. 1815년 황해도관찰사를 지냈으며, 1820년 12월

함경감사로 부임, 1822년에 환곡과 지방의 과거 등 15개항의 민폐 및 제도모순에 대해 중앙에 건의하였다. 1825년 형조판서를 거

쳐 이해 10월 동지겸 사은사로 청나라에 다녀왔다. 1826년 11월 형조판서에 복직한 뒤 이듬해 우참찬에 임명되었다. 1829년 경상

도관찰사를 거쳐 1831년 1월 이조판서에 임명되었고, 1833년 형조판서가 되었는데 업무처리가 공평하지 못하다는 비변사의 탄핵을

받아 파직되었다가, 공조판서로 기용되었다. 1834년 순조가 죽자 산릉도감(山陵都監) 제조에 임명되었다. 이듬해 산릉 공사장에서

죽었다.

419) 이약수(李若洙)의 본관(本貫)은 전주(全州)로 1753년에 출생하여 순조(純祖) 1년(1801) 별시(別試)병과 6(丙科6)에 입격하였다. 자

(字)는 자원(子源)이다.

420) 관찰사(觀察使)가 수령(守令)의 치적(治績)을 조사하여 보고하는 것으로 포폄(褒貶)이라고도 한다 경관(京官)에게도 적용되는 것이

었으나 대개 지방관의 경우가 많았다. 지방관이란 백성을 직접 대하는 관원으로서 그 잘잘못이 백성들에게 큰 영향을 끼쳤으므로 임

명과 감독에 신중을 기하는 한편 성적이 나쁜 지방관은 파면되기도 하였다.

421) 박서원(朴瑞源)의 본관은 반남으로 자는 심보(深甫)이며, 1786년(정조 10)에 식년시(式年試) 乙科에 2등으로 급제하였다.

병자년 6월 25일에 제수 받아 윤 6월 초 8일에 부임하였다. 무인년(戊寅年, 1818

년 순조 18) 6월 15일에 이조(吏曹)에 의해서 좌천되어 갔다. 문당

▷ 한익진(韓翼鎭)422)

무인년 6월 25일에 조정으로부터 벼슬을 제수 받아 7월 15일에 부임하였다. 을묘

년(乙卯年, 1819년 순조 19) 12월 15일에 돌아갔다. 문당

▷ 홍이간(洪履簡)423)

을묘년 12월 20일에 제수 받아 경진년(庚辰年, 1820년 순조 20) 정월 22일에 부

임하였다. 신사년(辛巳年, 1821년 순조 21) 4월 13일에 경직(京職)으로 이동되었다.

문당이다.

▷ 한의운(韓義運)424)

신사년 4월 13일에 제수 받아 같은 달 29일에 부임하였다. 계미년(癸未年, 1823년

순조 23) 6월 24일에 만기를 채우고 돌아갔다. 문당이다.

▷ 유이환(兪理煥)

계미년 6월 24일에 제수 받아 7월 18일에 부임하였다. 갑신년(甲申年, 1824년 순

조 24) 10월 21일에 춘천부(春川府)에서 치르는 복시(覆試)425)를 그르친 일로 인하

여 순영(巡營)426)의 장계에 의해 11월 초 3일에 파직되었다. 문당이다.

422) 한익진(韓翼鎭)의 본관(本貫)은 청주(淸州)로 1757년에 출생하여 정조(正祖) 13년(1789)에 춘당대시(春塘臺試) 병과 3(丙科3)에

입격하였다.

423) 본관은 남양(南陽). 자는 원례(元禮), 호는 남헌(南軒). 황주목사 선양(善養)의 아들이다. 1777년(정조 1) 진사시에 합격하고, 1789

년 음사(蔭仕)로서 휘릉참봉(徽陵參奉)이 된 이래 제용감부봉사·상서원직장·통례원인의(通禮院引儀)·의금부도사로 승진하였다가 일시

파직되었으나, 곧 복직되어 조지서별제·남부령(南部令)·형조좌랑을 거쳐, 임실현감·대구부판관이 되었다. 1801년(순조 1) 공조좌랑·안

성군수·전주부판관·밀양부사·경주부윤 등을 역임하고 동지중추부사에 이르렀다. 청렴 강직하여 성예(聲譽)를 구하지 않았고, 외직에

있을 때는 이속들을 엄중히 단속하여 민폐를 끼치지 못하게 하였다. 시문에 능하였고 저서로 <남헌고>가 있다.

『순조실록』21년 3월 9일조에

하교하기를, “빈전(殯殿, 국상 때 왕이나 왕비의 관을 모셔두는 곳)은 환경전(歡慶殿)으로 정하고, 영월부사 홍이간은 종척집사(宗戚

執事)로 차출하고 수릉관은 남연군으로 하라.”

424) 한의운(韓義運)의 본관(本貫)은 청주(淸州)로 1767년에 출생하여, 정조(正祖) 22년(1798)에 식년시(式年試) 갑과 3(甲科3)에 입격

하였다.

425) 조선시대 초시(初試)에 급제한 사람에게 두 번째로 보이던 과거시험을 말한다.

426) 조선시대의 정3품 무관직으로 관찰사가 겸직하는 병마절도사직(兵馬節度使職)을 보좌하였다. 정원은 경기·충청·경상·전라·황해·강

원·함경·평안 각 도에 1명씩을 두었다.

▷ 이기재(李基栽)427)

갑신년 11월 초 3일에 영월군수를 제수 받아 같은 달 24일에 부임하였다. 병술년

(丙戌年, 1826년 순조 26) 2월 29일 병으로 인하여 돌아갔다.

▷ 이희발(李羲發)428)

병술년 2월 29일에 제수 받아 3월 28일에 부임하였다. 무자년(戊子年, 1828년 순

조 28) 6월 24일에 만기를 채우고 돌아갔다.

▷ 민정수(閔鼎秀)429)

무자년 6월 24일에 제수 받아 7월 15일에 부임하였다. 경인년(庚寅年, 1830년 순

조 30) 6월 24일에 만기를 채우고 돌아갔다.

▷ 박희현(朴熙顯)430)

경인년 7월 초 3일에 제수 받아 신묘년(辛卯年, 1831년 순조 31) 12월 20일 조정

의 명에 따라 좌부승지(左部承旨)로 임명되어 갔다. 문당이다.

▷ 김철원(金喆遠)431)

신묘년 12월 25일에 제수 받아 임진년 정월 21일에 부임하였다. 계사년(癸巳年,

1832년, 순조 32) 11월 초 9일에 조정의 명을 받아 승지로 임명되었다. 문당이다.

▷ 조종진(趙琮鎭)432)

계사년 11월 초 10일에 제수 받아 같은 달 30일에 부임하였다. 을미년(乙未年,

1835년 헌종 1) 9월 26일 병이 생겨서 전근되었다.

427) 이기재(李基栽)의 본관(本貫)은 광주(光州)로 1767년에 출생하였다. 자(字)는 자고(子固)로 순조(純祖) 3년(1803)에 별시(別試) 병

과 10(丙科10)에 합격하였다.

428) 본관은 영천(永川), 호는 운곡당(雲谷堂)으로 정조19년(1795)에 식년 문관에 병과로 급제하였다. 그 후 대사간·승지·병조참판 등을

지내고 지중추부사 되어 기로소에 들어갔으며, 헌종15년(1848) 형조판서가 되었으나 병으로 별세하였다. 영월부사 재직 시에 고향인

경북 의성군 금성면 산운리에 소우당(素宇堂, 도 유형문화재 제242호)을 건립하였다.

429) 민정수(閔鼎秀)의 본관(本貫)은 여흥(驪興)으로 1770년에 출생하였다. 자(字)는 공현(公鉉)으로 순조(純祖) 2년(1802)에 정시(庭試)

을과 1(乙科1)에 합격하였다.

430) 박희현(朴熙顯)의 본관(本貫)은 상주(尙州)로 1780년에 온양(溫陽)에서 출생하였다. 자(字)는 사전(士典)이고, 순조(純祖) 9년

(1809)에 별시(別試) 병과 10(丙科10)에 합격하였다.

431) 김철원(金喆遠)의 본관(本貫)은 경주(慶州)로 1766년에 출생하였다. 자(字)는 사명(士明)이며, 순조(純祖) 10년(1810)에 식년시(式

年試) 을과 5(乙科5)에 합격하였다.

432) 조종진(趙琮鎭)의 본관(本貫)은 풍양(豊穰)으로 1767년에 출생하였다. 자(字)는 장지(章之)로 순조(純祖) 5년(1805)에 별시(別試)

을과 1(乙科1)에 입격하였다.

▷ 권야(權偌)433)

을미년 9월 26일에 벼슬을 제수 받아 10월 19일에 부임하였다. 병신년(丙申年,

1836년 헌종 2) 12월 25일까지 있다가 폄하(貶下)로 전근되었다.

▷ 송지양(宋指養)434)

병신년 12월 25일에 제수 받아 정유년 1월 초 8일에 부임하였다. 정유년(丁酉年,

1837년 헌종 3) 7월 23일에 병으로 인하여 전근되었다.

▷ 윤사은(尹師殷)435)

정유년 7월 24일에 제수 받아 8월 초 8일에 부임하였다. 기해년(己亥年, 1839년

헌종 5) 6월에 궁궐 가까이 거처하도록 전근되었다. 문당이다.

▷ 황호민(黃浩民)436)

기해년 6월 29일에 제수 받아 7월 20일에 부임하였다. 신축년(辛丑年, 1841년 헌

종 7) 6월 24일에 정사에서 대사간(大司諫)437)으로 전근되었다. 문당이다.

▷ 송응룡(宋應龍)438)

신축년 6월 24일에 제수 받아 그 해 7월 25일에 부임하였다. 임인년(壬寅年,

1842년 헌종 8) 12월 15일 포폄(褒貶)에서 거상(居上)을 받아 교체되었다. 문당이

다.439

433) 권야(權偌)의 본관(本貫)은 안동(安東)으로 1782년에 출생하여 순조(純祖) 10년(1810)에 식년시(式年試) 병과 27(丙科27)에 합격

하였다.

434) 송지양(宋指養)의 본관(本貫)은 여산(礖山)으로 1782년에 출생하였다. 자(字)는 호연(浩然)이며, 순조(純祖) 25년(1825)에 알성시

(謁聖試) 병과 3(丙科3)에 합격하였다.

435) 윤사은(尹師殷)의 본관(本貫)은 파평(坡平)으로 1781년에 출생하여 영흥(永興)에서 거주하였다. 순조(純祖) 7년(1807)에 식년시(式

年試) 병과 27(丙科27)에 합격하였다.

‘부사윤공사은애민청덕비(府使尹公師殷愛民淸德碑)’는 북면 문곡리 개간이에서 벌마차로 가는 국도 좌측에 있다. 이 비석은 강원도에

서도 몇 안 되는 철비(鐵碑)로 홍천현감(縣監) 원만향(元萬香)의 선정비(善政碑, 1984년 6월 2일 강원도 문화재자료 제51호로 지정)

와 삼척 역둔리(三陟易屯里)에 있는 부사 이규헌 영세불망비(三陟易屯里 府使李奎憲永世不忘碑), 1996년 12월 28일 강원도문화재자

료 제121호로 지정)가 있을 뿐이다. 영월에 있는 윤사은 청덕비도 강원도 문화재자료로 지정 보호해야 할 필요성이 있다.

436) 황호민(黃浩民)의 본관(本貫)은 창원(昌原)이고 거주지(居住地)는 부여(扶餘)로 1789년에 출생하였다. 자(字)는 원경(元卿)으로 순

조(純祖) 16년(1816)에 식년시(式年試) 병과 7(丙科7)에 합격하였다.

437) 간쟁·논박을 맡았던 사간원(司諫院)의 책임자로 정3품이었다.

438) 송응룡(宋應龍)의 본관(本貫)은 여산(礪山)이고, 거주지(居住地)는 이천(利川)으로 자(字) 응화(應和)로 순조(純祖) 15년(1815)에 정

시(庭試) 병과 10(丙科10)에 합격하였다.

439) 『헌종실록』8년 8월 13일조

강원도 암행어사 이우(李圩)를 회정당에서 소견(召見)하였다. 영월부사 송응룡(宋應龍) 등을 차등 있게 죄주었으니, 암행어사의 서계

(書啓)로 인함이었다.

▷ 정의명(鄭義命)440)

임인년 12월 25일에 제수 받아 계묘년(癸卯年) 정월 24일에 부임하였다. 갑진년

(甲辰年, 1843년, 헌종 9) 6월 15일 표폄(褒貶, 근무평가)에서 거상(居上)을 받아 교

체되었다. 문당이다.

▷ 임효헌(林孝憲)441)

갑진년 7월 초 9일에 제수 받아 8월 초 1일에 부임하였다. 을사년(乙巳年, 1845년

헌종 11) 11월 24일에 별세하였다. 문당이다.

▷ 이원회(李元會)442)

을사년 12월 초 3일에 영월군수를 제수 받아 같은 달 28일에 부임하였다. 무신년

(戊申年, 1848년 헌종 14) 3월에 임기가 만료되어 전근되었다.

▷ 이회구(李繪九)443)

무신년 4월 24일에 영월군수를 제수 받아 5월 18일에 부임하였으나 그 해 11월

18일에 병으로 인하여 사직하였다.

▷ 박종휴(朴宗休)444)

무신년 11월 18일에 영월군수를 제수 받아 기유년(己酉年) 정월 13일에 부임하였

다. 신해년(辛亥年, 1849년 헌종 15) 3월에 임기가 만료되어 해유445)를 받고 교체되

었다. 문당이다.

440) 정의명(鄭義命)의 본관(本貫)은 하동(河東)이고 거주지는 철산(鐵山)으로 1776년에 출생하였다. 순조(純祖) 2년(1802)에 정시(庭

試) 병과 4(丙科4)에 합격하였다.

441) 임효헌(林孝憲)의 본관(本貫)은 옥야(沃野)이며, 거주지(居住地)는 개성(開城)으로 1784년에 출생하였다. 자(字)는 학경(學卿)으로

순조(純祖) 16년(1816)에 별시(別試) 병과 9(丙科9)에 합격하였다.

442) 이원회(李元會)의 본관(本貫)은 전주(全州)이며, 거주지(居住地)는 아산(牙山)으로 1805년에 출생하였다. 순조(純祖) 28년(1828)에

식년시(式年試) 병과 15(丙科15)에 합격하였다.

443) 이회구(李繪九)의 본관(本貫)은 전주(全州)로 1784년에 출생하였다. 그의 거주지는 서울로 순조(純祖) 31년(1831)에 식년시(式年

試) 병과 27(丙科27)에 합격하였다.

444) 박종휴(朴宗休)의 본관은 반남(潘南)으로 자는 치용(稚容)이며, 순조(純祖) 16년(1816)에 식년시(式年試) 갑과 1(甲科1)에 1등으로

급제하였다.

445) 조선시대 관원이 교체될 때 후임자에게 업무를 인계하면서 작성하는 문서이다. 관리는 교체될 때 후임자에게 그 사무와 관리물품

을 대조하여 재고조사를 하고, 업무를 인계하는 문서를 작성하여 후임관에게 인계하였다. 이 과정을 해유(解由)라 하고, 이때 작성하

는 문서가 해유문서이다. 돈이나 곡식의 출납을 맡아보던 관청이나 지방관의 해유는 더욱 엄격하였다. 지방관의 경우에는, 전임관이

후임관에게 해유를 받기 위하여 관(關)을 보내는데, 이 문서에 이상이 없을 때 후임관은 그 도의 관찰사에게 해유첩정(解由牒呈)을

올렸다. 관찰사는 이 첩정을 첨부하여 재정관계는 호조에, 군기(軍器)관계는 병조에 해유이관을 보냈다.

▷ 임백수(任百秀)446)

신해년 5월 초 6일에 영월군수를 제수 받아 같은 달 23일에 부임하였다. 그러나

10월 21일에 신병이 있다는 장계를 올려 전근되었다.

▷ 성호겸(成好謙)447)

신해년 10월 21일에 제수받아 11월 15일에 부임하였다. 계축년(癸丑年, 1853년

철종 4) 9월 초 8일에 장계로 파면되었다.

▷ 홍재중(洪在重)448)

계축년 9월 초 9일에 영월군수를 제수 받아 을묘년(乙卯年, 1855년 철종 6) 3월

초 20일 조정의 명에 의해 승지(承旨)로 임명되었다.

▷ 유흥규(柳興奎)449)

을묘년 3월 초 2일에 제수 받아 병진년(丙辰年, 1856년 철종 7) 6월 15일에 좌천

되어 갔다.

▷ 김진우(金鎭右)450)

병진년 6월 24일에 제수 받아 8월 초 1일에 부임하였다.451) 문당이다.

▷ 송흠익(宋欽翼)452)

정사년 11월 19일에 제수 받았으며, 무오년(戊午年, 1858년 철종 9) 12월 20일에

조정의 명령에 의해 승지로 전근되었다.

446) 임백수(任百秀)의 본관(本貫)은 풍천(豊川)이고 거주지(居住地)는 서울이다. 그의 자(字)는 치호(稚皓)이며, 1797년에 출생하여 헌

종(憲宗) 5년(1839)에 별시(別試) 병과 9(丙科9)에 입격하였다. 한성판윤을 역임하였다.

447) 성호겸(成好謙)의 본관(本貫)은 창녕(昌寧)으로 1790년에 출생하였다. 그의 거주지는 원주로 순조(純祖) 22년(1822)에 식년시(式

年試) 을과 5(乙科5)에 합격하였다.

448) 홍재중(洪在重)의 본관(本貫)은 남양(南陽)이고, 거주지(居住地)는 서울로 1798년에 출생하였다. 자(字)는 공려(公呂)로 헌종(憲宗)

3년(1837)에 식년시(式年試) 갑과 3(甲科3)으로 합격하였다.

449) 유흥규(柳興奎)의 본관(本貫)은 문화(文化)이며, 거주지는 서울로 1795년에 출생하였다. 자(字)는 중숙(仲宿)으로 순조(純祖) 31년

(1831)에 식년시(式年試) 병과 31(丙科31)에 합격하였다.

450) 김진우(金鎭右)는 1805년에 출생하여 순조(純祖) 34년(1834)에 식년시(式年試) 병과 16(丙科16)에 합격하였다.

451) 강원도 암행어사 이경호(李京鎬)를 불러서 접견하고 서계(書啓)에 의하여 영월부사 김진우 등은 죄를 주고, 삼척부사 조병문(趙秉

文)은 포장(襃獎)하여 승서(陞敍)하였다.

452) 송흠익(宋欽翼)의 본관(本貫)은 은진(恩津)이고 거주지(居住地)는 청주(淸州)로 1791년에 출생하였다.

자(字)는 맹겸(孟謙)으로 헌종(憲宗) 9년(1843)에 식년시(式年試) 병과 21(丙科21)로 합격하였다.

▷ 서긍순(徐兢淳)

무오년 12월 20일에 영월군수를 제수 받았으나, 경신년(庚申年, 1860년 철종 11)

6월 24일에 조정의 명에 따라 맹산군수(孟山郡守)로 전근되었다.

▷ 이진영(李進永)

경신년 7월 21일에 제수 받아 계해년(癸亥年, 1863년 철종 14) 7월 초 3일에 청

송부사(靑松府使)로 영전되었다.

▷ 조용재(趙容在)

계해년 7월 초 3일에 제수 받아 같은 달 20일에 조정의 직을 내놓고, 영월로 부임

하였다. 갑자년(甲子年, 1864년 고종 1) 10월 19일 조정의 명에 따라 전주 판관(判

官)으로 영전되었다. 문음(文蔭)이다.

▷ 서기보(徐箕輔)

갑자년 10월 19일에 영월군수를 제수 받자 11월 25일 조정에 직을 내놓고, 12월

초 4일에 부임하였다. 그 후 을축년(乙丑年, 1865년 고종 2) 12월 22일에 장악정(掌

樂正)으로 영전되었다.

▷ 이교영(李喬榮)

을축년 12월 22일에 조정의 명을 받아 통천(通川)에서 옮겨와 병인년(丙寅年) 2월

초 9일에 영월군수로 부임하였다. 그 후 정묘년(丁卯年, 1867년 고종 3) 6월 초 7일

에 능주목사(綾州牧使)로 영전되었다.

▷ 이용하(李龍夏)

정묘년 7월 초 1일에 부임하여, 무진년(戊辰年, 1868년 고종 5)에 암행어사(暗行

御史)가 조정에 장계(狀啓)를 올려 파직되었다. 문음이다.

▷ 조은승(曺殷承)

무진년 10월 23일에 영월군수를 제수 받아 11월 29일에 부임하였다. 경오년(庚午

453) 조선 말기의 문신. 본관은 대구(大丘). 형보(馨輔)의 아들로 익보(翼輔)에게 입양되었다.

1890년(고종 27) 경과에 병과로 급제하였다. 1894년 홍문관부교리를 역임하고 광무연간에는 해서검세관(海西檢稅官)·규장각직학사

(奎章閣直學士)·비서감승(秘書監丞)·봉상사제조(奉常司提調)·궁내부특진관·장례원부경(掌隷院副卿)을 지냈다.

454) 『고종실록』5년 10월 21일조

강원도 암행어사 신헌구(申獻求)를 불러들여 만나보고, 서면 보고에 근거하여 영월부사 이용하 등에게 죄를 주었다.

年, 1870년 고종 7) 12월 21일 승지(承旨)455)로 영전되었다. 문당이다.

▷ 이재경(李在敬)

경오년 12월 24일에 영월군수를 제수 받아 신미년(辛未年) 2월 초 6일에 부임하였

다. 계유년(癸酉年, 1873년 고종 10) 3월 초 6일 만기를 채우고 이듬해 12월 27일

에 승지(承旨)로 영전되었다. 문당이다.

▷ 김창수(金昌秀)456)

계유년 12월 25일 영월군수를 제수 받아 갑술년(甲戌年) 2월 초 3일에 부임하였

다. 을해년(乙亥年, 1875년 고종 12) 12월 초 5일에 승지로 영전되었다. 문당이다.

▷ 박홍수(朴弘壽)457)

을해년 12월 26일에 영월군수를 제수 받아 병자년(병자년) 정월 초 10일에 부임하

였다. 무인년(戊寅年, 1878년 고종 15) 12월 초 5일에 승지로 영전되었다. 문당이다.

▷ 박해철(朴海哲)458)

무인년 3월 23일 영월군수를 제수 받아 7월 27일에 부임하였다. 경진년(庚辰年,

1880년 고종 17) 7월 29일 만기를 채우고 전근되었다.

▷ 홍용주(洪用周)

경진년 7월 29일 제수 받자 9월 17일 비인(庇仁)에서 영월군수로 영전되어 부임하

였다. 계미년(癸未年, 1883년 고종 20) 6월 15일에 좌천되어 갔다.

▷ 정원화(鄭元和)459)

455) 승정원(承政院)에 정3품 당상관(堂上官)인 도승지와 좌·우승지, 좌·우부승지, 동부승지(同副承旨)의 6승지를 두어 왕명의 출납을 맡

아보게 하였다. 6승지는 6조뿐만 아니라 의정부·사헌부·사간원·홍문관 등 각 기관의 왕명 출납을 해당 관서에 전달하였다. 그리고 신

하들은 각종 공문이나 건의사항을 국왕에게 직접 제출하지 않고 이들을 거쳐 왕에게 전달되었다.

456) 김창수(金昌秀)의 본관(本貫)은 연안(延安), 거주지는 서울로 1812년에 출생하였다. 자(字)는 문성(文省)으로 헌종(憲宗) 6년(1840)

에 식년시(式年試) 병과 8(丙科8)로 합격하였다.

457) 박홍수(朴弘壽)의 본관(本貫)은 반남(潘南), 거주지는 서울로 1814년에 출생하였다. 고종(高宗) 3년(1866)에 정시(庭試) 병과 7(丙

科7)로 입격하였다.

458) 박해철(朴海哲)의 본관(本貫)은 순천(順天)이고 거주지는 대구(大邱)로 1824년에 출생하였다. 철종(哲宗) 9년(1858)에 식년시(式年

試) 병과 4(丙科4)로 입격하였다.

459) 정원화(鄭元和)의 본관(本貫)은 청주(淸州), 거주지는 서울로 1825년에 출생하였다. 자(字)는 순일(舜一)이며, 고종(高宗) 8년

(1871)에 알성시(謁聖試) 병과 3(丙科3)으로 입격하였다.

영월군 남면에 있는 ‘부사정공원화청덕선정비(府使鄭公元和淸德善政碑)’는 1884년 고종 21년에 세워졌다.

계미년 6월 25일 영월군수를 제수 받아 7월 25일에 부임하였다. 을유년(乙酉年,

1885년 고종 22) 4월 15일에 승지로 전근되었다. 문당이다.

▷ 김오현(金五鉉)460)

을유년 4월 15일 영월군수를 제수 받아 5월 17일에 부임하였다. 병술년(丙戌年,

1886년 고종 23) 2월 초 4일 장성부사(長城府使)로 영전되었다.

▷ 이희(李僖)

병술년 2월 초 4일 조정의 명에 따라 장성부사와 서로 바꾸어서 부임하였다. 그리

고 11월 15일에는 제천군수와 바꾸어 전근되었다.

▷ 이인면(李寅冕)

병술년 11월 15일 제천군수로 있다가 서로 바뀌는 바람에 12월 초 10일에 영월군

수로 부임하였다. 술자년(戌子年, 1888년 고종 25) 정월 29일에 고성군수(高城郡守)

로 전근되었다.

▷ 우성규(禹成圭)

술자년 4월 17일 단양에서 영월군수로 전근되어 5월 초 3일에 부임하였다. 을축년

(乙丑年, 1889년 고종 26) 6월 초 6일에 칠곡부사(漆谷府使)로 전근되었다. 문음이

다.

▷ 안길수(安吉守)

을축년 6월 초 6일 춘천판관(春川判官)으로 있다가 영월군수를 제수 받아 7월 18

일에 부임하였다. 문음(文蔭)이다.

▷ 이명우(李明宇)461)

을축년 9월 20일 덕산군수(德山郡守)로 있다가 12월 12일에 영월군수로 부임하였

다. 신묘년(辛卯年, 1891년 고종 28) 2월 초 1일 조정에서 또다시 덕산군수를 제수

하였다. 음관(蔭官)462)이다.

460) ‘부사김오현불망비(府使金五鉉不忘碑)’는 1887년(고종 24)에 남면 창원리 새술막에 세워졌다.

461) 『고종실록』27년 10월 17일조

장릉을 고쳐 보수할 때 공사를 감독한 관리 이하에 차등 있게 상을 주었다. 공사를 감독한 강원감사 이원일(李源逸)과 영월부사 이명

우(李明宇)에게는 모두 품계를 올려주었다.

462) 영월은 장릉이 있어서 영월부로 승격되어 일찍부터 문과 출사자들이 수령으로 임명되었다. 그러나 19세기에 와서는 권문세가와

같이 가문이나 혈연을 배경으로 한 음직 출사자들인 음관(蔭官)이 배출되기 시작하였다. 또한 지배구조의 변화에 따라 수령추천권(戍

令被薦權) 대상의 확대, 과거제도의 남발에 따른 무·음관의 증가, 수령직 매매 등으로 음관 출신자들이 증가하였다.

조선시대 ‘경국대전’의 이전(吏典) ‘음자제(蔭子弟)’조에 의하면 음관(蔭官)직 제수의 범위를 공신이나 2품 이상관의 자(子)·손(孫)·서

▷ 유달준(兪達濬)

신묘년 정월 29일 함태(咸兌)에서 영월군수를 제수 받아 4월 25일에 부임하였다.

임진년(壬辰年, 1892년 고종 29) 11월 29일 경산(慶山)으로 영전되어 갔다. 남관이

다.

▷ 홍병도(洪秉燾)463)

임진년 11월 29일 한산(韓山)에서 영월군수를 재수 받아 계사년(癸巳年) 2월 초

10일에 부임하였다. 갑오년(甲午年, 1893년 고종 30) 7월 29일에 전근되었다. 음관

이다.

▷ 엄주흥(嚴柱興)

갑오년 7월 29일 고성(高城)에서 영월군수를 제수 받아 을미년(乙未年, 1895년 고

종 32) 2월 초 2일 탁지부(度支部)464) 참의(參議)465)로 승진되었다.

▷ 정경원(鄭敬源)466)

을미년 2월 초 2일 영월군수를 제수 받아 3월 12일에 부임하였다. 5월 30일에 평

양부 관찰사로 승진되었다.

▷ 정욱조(鄭旭朝)

을미년 6월 18일 영월군수를 제수 받아 7월 30일에 부임하였다. 그러나 11월 10

일 재임 중 별세하였다. 문음(文蔭)이다.

(壻)·제(弟)·질(姪), 실직(實職) 3품관의 자손으로 제한하였다. 음관은 원칙적으로 장자(長子)만이 받을 수 있었으나, 장자가 죽었을 경

우에는 장손이나 차자가 감등하여 음직을 받을 수 있었다. 음관을 제수 받는 연령은 만18세 이상으로 규정되어 있었으나 실제로는

15세를 전후하여 관직에 등용되었으며, 부와 조부의 정치적 배경에 따라 승진 속도에 차이를 보이기도 하였다.

463) 『고종실록』31년 1월 29일조

의정부에서 제의하였다. “강원감사 민형식의 장계를 보니 사관(査官)인 영월부사 홍병도가 금성현에서 백성들이 소란을 일으킨 것을

조사하여 보고한 것을 일일이 들면서 묘당(廟堂)에서 제의하여 처리하게 하자고 청하였습니다.”

464) 조선 고종 32년(1895)에 탁지아문을 고친 이름으로 정부의 재무(財務)를 총괄하였다.

465) 1894년의 갑오개혁 때 둔 벼슬로 궁내부(宮內府)·의정부·각 아문(衙門)에 소속된 국장급 관직이었다.

1894년 갑오개혁 때 관제개편으로 의정부에 5명, 궁내부에 3명을 두었고, 각 아문에는 참의 4~9명을 두었다. 1895년 의정부가 내

각으로, 아문이 부(部)로 바뀌면서 참의는 폐지되고 국장이라 하였다.

466) 정경원(鄭敬源)의 본관(本貫)은 영일(迎日)이고, 거주지는 충주(忠州)로 1851년에 출생하였다. 자(字)는 염조(念祖)로 고종(高宗)

27년(1890)에 별시(別試) 병과 8(丙科8)로 입격하였다.

『고종실록』32년 5월 29일조

영월부사 정경원을 평양부관찰사로 임명하고 모두 칙임관 4등으로 올려주었으며, 3품 민치완(閔致完)을 의주부 관찰사로 올려주었다.

(壻)·제(弟)·질(姪), 실직(實職) 3품관의 자손으로 제한하였다. 음관은 원칙적으로 장자(長子)만이 받을 수 있었으나, 장자가 죽었을 경

우에는 장손이나 차자가 감등하여 음직을 받을 수 있었다. 음관을 제수 받는 연령은 만18세 이상으로 규정되어 있었으나 실제로는

15세를 전후하여 관직에 등용되었으며, 부와 조부의 정치적 배경에 따라 승진 속도에 차이를 보이기도 하였다.

463) 『고종실록』31년 1월 29일조

의정부에서 제의하였다. “강원감사 민형식의 장계를 보니 사관(査官)인 영월부사 홍병도가 금성현에서 백성들이 소란을 일으킨 것을

조사하여 보고한 것을 일일이 들면서 묘당(廟堂)에서 제의하여 처리하게 하자고 청하였습니다.”

464) 조선 고종 32년(1895)에 탁지아문을 고친 이름으로 정부의 재무(財務)를 총괄하였다.

465) 1894년의 갑오개혁 때 둔 벼슬로 궁내부(宮內府)·의정부·각 아문(衙門)에 소속된 국장급 관직이었다.

1894년 갑오개혁 때 관제개편으로 의정부에 5명, 궁내부에 3명을 두었고, 각 아문에는 참의 4~9명을 두었다. 1895년 의정부가 내

각으로, 아문이 부(部)로 바뀌면서 참의는 폐지되고 국장이라 하였다.

466) 정경원(鄭敬源)의 본관(本貫)은 영일(迎日)이고, 거주지는 충주(忠州)로 1851년에 출생하였다. 자(字)는 염조(念祖)로 고종(高宗)

27년(1890)에 별시(別試) 병과 8(丙科8)로 입격하였다.

『고종실록』32년 5월 29일조

영월부사 정경원을 평양부관찰사로 임명하고 모두 칙임관 4등으로 올려주었으며, 3품 민치완(閔致完)을 의주부 관찰사로 올려주었다.

▷ 이인규(李寅圭)467)

을미년 11월 30일 부임하였으나, 12월 24일 떼를 지어 돌아다니며 살인과 약탈을 일삼는 비도(匪徒)468) 무리들이 들이닥치자 도망가 버렸다.

▷ 홍재영(洪在英)

병신년(丙申年, 1896년 고종 33) 7월 20일에 부임하여, 정유년(丁酉年, 1897년 고종 34) 12월 초 7일 평창군수로 전근되었다.

▷ 김필현(金弼鉉)469)

무술년(戊戌年, 1898년 고종 35) 정월 초 4일에 부임하였다.