한치 붓끝으로 솔바람 일으키던 화선(畵仙)

아산(雅山) 조방원 선생님 영전에 부쳐.......

연둣빛 새잎이 눈부시게 푸르른 오월입니다. 순백의 눈같은 함박꽃과 엷은 분홍빛을 머금은 찔레꽃도 향기를 더합니다. 엊그제는 붓다가 오신 날이었는데 그날 선생님은 병상에서 하루이틀 눈을 안 뜨시더니 아마 그때 붓다를 만나러 가실 양으로 채비를 하셨는지 이 세상을 영원히 떠나셨습니다. 평소 선생님은 그렇게 부처님을 공경해서 화실에 작은 불상을 모시고 향촉과 삼배로 예를 올리시며 붓을 잡으시던 모습이 눈에 선합니다. 능엄경에 “만약 중생의 마음이 부처님을 기억하고 부처님을 외우면 현생과 내세에 결정코 부처님을 뵈오리라”를 행하신 것 같습니다.

오늘은 스승의 날이며 선생님의 초제일입니다. 당신께서 손수 주춧돌을 놓으시고 기둥을 세우셨던 전라남도 옥과미술관에 와있습니다.

“맹모가 삼천(三遷)으로 맹자를 가르쳤는데 내가 어찌 맹자의 어미가 못되겠냐!”며 광산동 자택의 좁은 화실을 널찍한 도심의 빌딩으로 옮기셨다가 나이 어린 제자들이 번화가의 속됨에 빠지기 쉽다며 다시 별뫼 아래 지실마을로 옮기셨습니다. 그리고 폭압의 80년 오월을 겪으시고 고민이 깊어지시더니 더욱 큰 뜻으로 ‘예술인촌’을 만드시겠다고 이곳 옥과 ‘설령동’에 터를 마련하셨습니다.

“마음이 곧 그림이고 그림이 또한 마음이니라”

제가 월남전에서 돌아온 후, 무작정 제자가 되겠다고 찾아 뵌 때가 스물여덟이었는데 속절없이 마흔 해를 넘겨버렸습니다.

그해 가을에 찾아뵌 뒤 겨울과 봄을 보내고 꼭 이맘때 오월이 돼서야 “니가 지금까지 내 화실 문을 여닫는 것을 보았다. 그림 그리는 일은 머리 깎고 수행하는 것과 같으니 그렇게 행동하거라!” 하시며 입문을 허락하셨습니다.

그때 저는 선생님의 제자가 된 것에 날 듯한 기분이었지만 그건 잠시였고 오히려 선생님은 오랫동안 눈길 주시는 것마저 뜸하셨습니다. 물론 그 시절에 실력있는 선배들과 화우들이 많아서 신입생인 저에게까진 돌봐줄 여유가 없으신 줄 알았습니다. 그런 연유 때문에 선생님과 함께 하는 자리마다 바늘방석이었고 먹는 음식조차 모래알 씹는 듯해서 매우 곤혹스럽고 힘든 시기였습니다.

우연히 선생님의 친구에게 들어서 알게 됐지만 입문하자마자 제가 공모전에서 인정을 받게 되자 속된말로 행여 건방 떨고 살지 않을까 싶어 일부러 자라나는 나무의 곁가지를 쳐내시는 선생님의 ‘엄격’이셨습니다.

미술관을 조성할 때 친지들이 구경 왔다가 자신들이 타고 온 좋은 자동차로 같이 가시자는 말에 “아니! 내 제자 놈이 그림은 못 그려도 운전은 잘한다네!” 하시며 웃고는 굳이 저의 털털거리는 고물자동차를 타셨지요. 그리고 대접받는 음식은 되도록 값이 저렴한 집을 택했고 대접하는 음식은 비록 아랫사람이어도 고급식당으로 가셨습니다. 그것은 선생님의 ‘소탈’이셨습니다.

그런 엄격과 소탈이 제 삶에 스며들도록 공부하던 중 저도 나이들어 분가하듯 화실을 갖게 되었을 때 선생님께서는 ‘심외무법(心外無法)’이란 휘호를 해주셨습니다. “그림을 그리는 손은 마음이 가르친 대로 움직이는 것이니 마음이 곧 그림이고 그림이 또한 마음이니라. 그러므로 ‘마음공부’를 해야 좋은 작품이 나온다”라는 말씀은 저뿐 아니라 모든 화가들에게도 유효합니다.

제게 주신 벼루에도 ‘일생묵노(一生墨奴)’라고 새겨 주셨습니다. 먹을 가는 것조차 ‘심전경작(心田耕作)’과 같으니 평생 먹과 함께 하라는 가르침이셨지요.

그러한 선생님의 작품세계를 입문하기 전부터 저는 흠모했습니다. 큰 붓에 먹을 흠뻑 적셔서 단숨에 산골(山骨)을 나타낸 수묵산수나 초가집 뒤에 얽히고설킨 듯 오래된 고목, 깎아지른 암벽과 통쾌한 폭포, 그리고 소와 함께 걸어가는 심우도, 말년에 즐겨 그리신 설중탐매도 등은 가히 ‘장엄’이라 하렵니다.

바깥사람들이 몰라줘도 섭섭해 하지 않던 ‘탈속’

벌써 그리운 선생님!

1970년대 유신시절에 아호마저 아산(雅山)의 아름다울 ‘아’자를 벙어리 ‘아(啞)’자로 바꿔 쓰시며 침묵으로 시대를 아파하셨습니다.

그리고 천추에 잊지 못할 1980년 5월 광주에 비극이 일어났고 그 와중에 은밀한 제안을 받으셨지요. 그것은 최고 권력자의 조찬회 초대장이었는데 선생님은 불참하셨습니다. “그놈들이 누구냐? 우리의 형제 가족들에게 총을 겨누고 손에 피를 묻힌 놈들하고 어찌 함께 자리를 하며 또 내가 죽게 되면 먼저 가신 오월영령과 어떻게 대면하겠냐!”며 격노하셨습니다. 고매한 인격의 소유자이신 선생님을 초대하여 광주 민심을 왜곡호도하려 모종의 달콤한 명예까지 제안한 것을 그 후에 알았습니다.

또 있습니다. 국민의정부가 문화훈장을 추서했을 때도, 그리고 ‘허백련미술상’마저도 사양하고 망설이셨습니다.

모언론사에서 수상한 예술상 상금을 변두리의 복지관에 선뜻 내놓으시더니 그 후에 허백련미술상 상금마저 그 곳에 보내시고 대접 받은 것은 종이컵 커피 한잔이셨습니다. 어떤 단체는 수상을 사양하신 선생님께 오히려 서운함을 내비치기도 했습니다. 그렇게 선생님은 선행을 감추고 이름 얻는 것을 멀리 했습니다. 평생을 수집한 고가의 미술품도 재물로 바꾸지 않고 고스란히 내놓은 것이 지금의 옥과미술관이 되었습니다. 그러므로 그것은 선생님의 ‘무욕’이셨습니다.

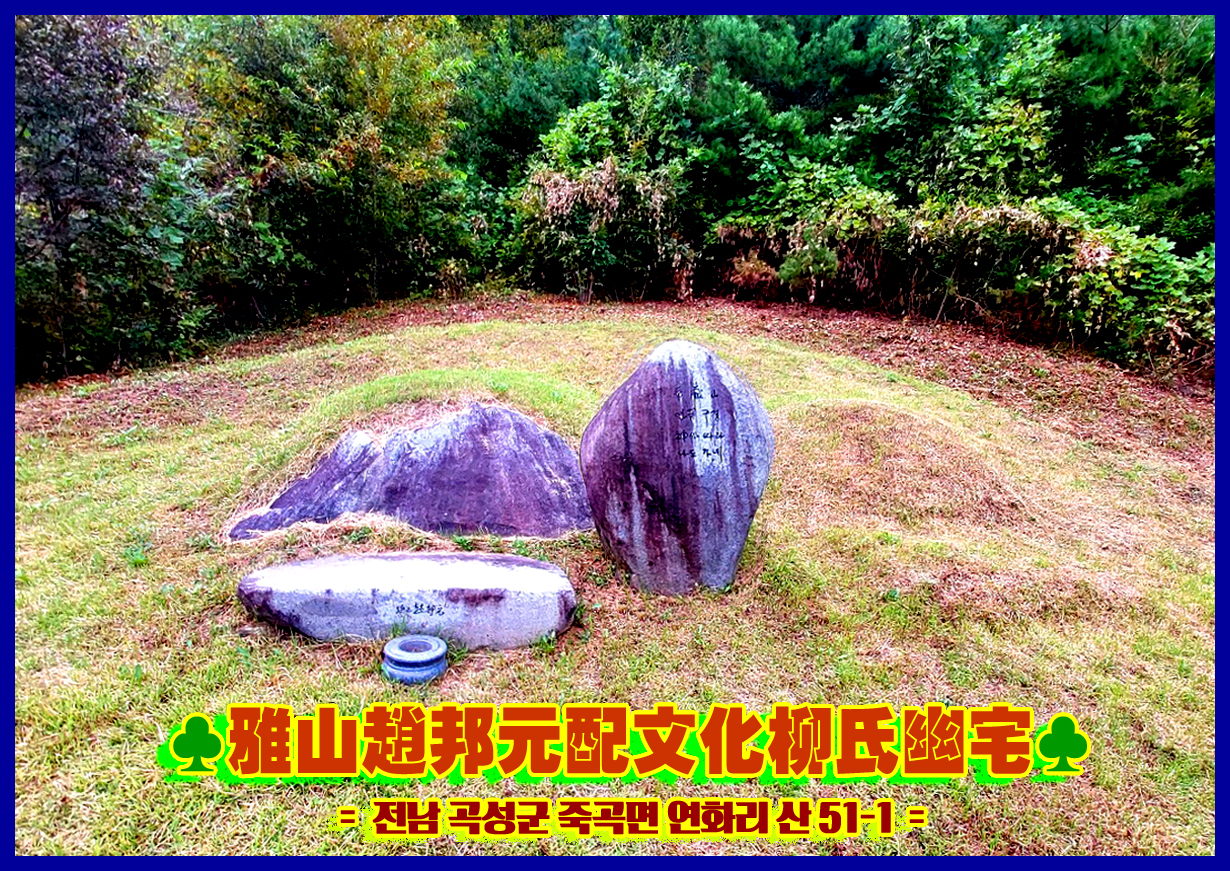

허명과 담을 쌓는 삶은 연화리에서 더욱 심오해지셨습니다. 평소 화제(畵題)로 즐겨쓰셨던 ‘한산(寒山)’ 시처럼 바위가 어우러진 화장산(華藏山) 아래 터를 잡고 매화밭을 일구고 은거에 드셨습니다. 집 뒤에는 소나무가 언덕을 이루고 동쪽으로 동리산과 옆길을 끼고 도는 보성강, 앞엔 너른 논밭과 멀리는 아미산 봉우리가 선생님의 산수화처럼 보기 좋게 둘러있습니다. 그러나 찾는 이도 드물어 한가로움을 보배삼아 차 끓이고 작품에 매진하셨습니다.

本 是 山 中 人

山 中 愛 說 話

五 月 賣 松 風

人 間 恐 無 價

선생님은 산에 사는 즐거움과 오월 소나무에 부는 바람을 바깥사람들이 몰라줘도 섭섭해하지 않으셨습니다. 이 모습을 ‘탈속’이라 하겠습니다.

손수 보여준 작품세계와 행하심이 본보기

선생님을 아는 많은 사람과 화가들이 선생님처럼 살기를 원한답니다. 그것은 손수 보여 주신 작품세계와 행하심이 본보기가 되었음인데, 선생님! 크고 깊은 산같이 많은 가르침을 받은 저희는 스승복을 탔으나, 보잘 것 없고 부실한 저희들 탓에 선생님은 ‘제자복’이 없으시니 무릎 꿇고 용서를 빕니다.

이제는 영원히 뵐 수 없는 선생님!

지난 봄에 전시회를 마치고 제 팸플릿을 드렸더니 어두운 눈으로 한참을 들여다보시고는 “내가 못한 것을 니가 한번 해볼래? 여기쯤에서 힘을 빼고 선화를 그려 보거라! 그리고 니가 글 좀 쓰던데 지금도 쓰냐? 내 하루가 니 한달이여! 하던 그림이나 열심히 하거라!” 하셨습니다.

선생님!

그런 약속을 어기고 알량한 글재주로 이 편지를 쓰고 있는 제 자신이 민망하고 무색합니다만 선생님은 언제나 이런 말씀을 하셨습니다.

“견규야! 사람은 말이다 바늘 끝에 앉아서 우주를 꿰뚫어 보기도 하지만 광활한 대지를 다 차지하고 앉아 있어도 한치 앞을 못본단다!”라고. 선생님은 한치 붓끝으로 솔바람을 일으키고 고절한 매화처럼 세상을 사시며 스스로 삼현(三玄)의 도에 이르셨으니 감히 화선(畵仙)이라 칭하겠습니다.

선생님, 사랑하는 선생님!

이제 선생님의 목소리를 들을 수 없지만 선생님의 작품 한켠에 찍힌 낙관의 문구가 생생하게 기억됩니다. ‘본래무일물(本來無一物)’입니다. 이제 모두 내려 놓으셨으니 부디 극락왕생하시길 두 손 모아 빌며 삼가 제자 견규는 엎드려 큰절을 올립니다. 절 받으십시오!

글 오견규 <화가, ↑작가님 가족>

소치-의재-남농 이은 남종화의 거장, 아산(雅山)

지난 5월9일 향년 88세로 세상을 뜬 아산(雅山) 조방원 선생은 소치(小癡) 허련, 의재(毅齋) 허백련, 남농(南農) 허건을 잇는 남종화의 큰 산이다.

아산은 남농의 제자이면서도 스승의 화풍에 매몰되지 않고 ‘아산준법’으로 독창적인 수묵산수의 세계를 열었다. 아산이 바라본 인생은 “희로애락이 한데 엉켜 수묵을 이룬 현(玄)의 세상”이었다. 아산의 ‘묵(墨)’이 그다지도 심오하고 현묘한 이유일 것이다.

아산은 청년작가 육성, 장학회와 문화재단 설립 등 후학 양성에도 마음을 쏟았다. 무욕의 삶을 실천하듯 평생 수집한 소장품과 부지 1만4천여㎡를 기증해 1997년 전남 곡성에 도립 옥과미술관이 문을 여는 데 산파 역할을 했다.

말년의 삶이 담겼던 곡성 죽곡면 연화리의 자연 속에서도 마지막 열정을 쏟으며, 정신(精神)과 운필(運筆)이 합일한 또 하나의 새로운 우주를 우리 앞에 펼쳐왔다.

'아산조방원미술관(雅山趙邦元美術館)' 카테고리의 다른 글

| 전통 잇고, 예술 잇고 _ 국악 진로탐색 토크콘서트 [2020. 11. 24.] (0) | 2020.12.29 |

|---|---|

| 故 아산 조방원 화백 작품 사진 (0) | 2020.03.23 |

| 아산조방원미술관(雅山趙邦元美術館) : 2020년 전시 예정표 (0) | 2020.03.23 |

| 1166회 tv쇼 진품명품(2019.03.24일) 아산 조방원 8폭 수묵산수화 (0) | 2019.04.07 |

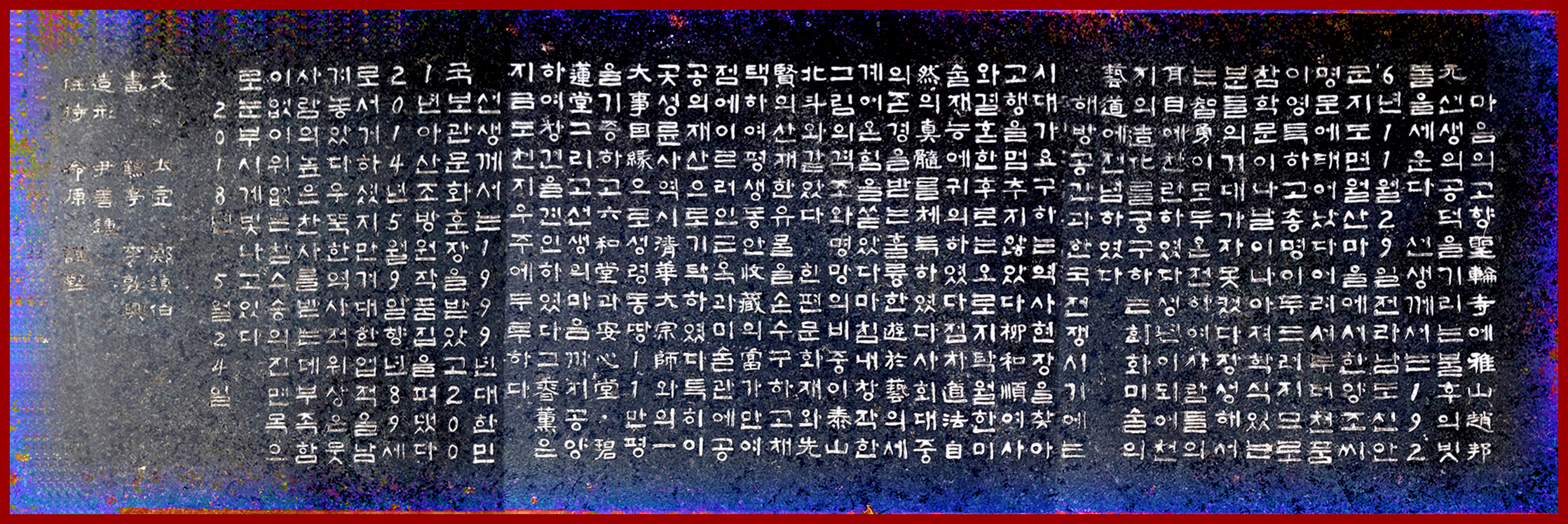

| ◐아산 조방원 선생님 공덕비 제막◑ (0) | 2018.06.02 |