728x90

▣성찰과 공생의 시대, 조지훈의 생애와 만해사상▣

=지훈 조동탁 三子 조태열 前유엔대사=

지난 8.9(화)에는 강원도 인제 만해마을에서 개최된 만해학술행사에 참석해 축사를 하고 돌아왔습니다. 23회를 맞이한 동 행사가 올해는 '성찰과 공생의 시대, 조지훈의 생애와 만해사상'이라는 주제로 기획되고 특별논문집까지 발간되었기 때문이지요. 폭우를 뚫고 왕복 6시간의 먼 길을 혼자 드라이브하며 다녀 왔는데도 별로 힘들지 않았습니다. ^^

많은 분들이 모르고 계시는 일이지만 한용운 인물론을 처음 쓰시고 한용운 연구에 불을 지피신 분도 저희 선친이었고, 한용운 전집을 처음 기획한 분도 저희 아버님이십니다. 아버님이 '한용운론'을 처음 쓰신 1958년 당시만 해도 만해사상에 대한 체계적 연구는 물론 남겨진 유고조차 제대로 정리되지 않았었는데, 이를 안타깝게 여기신 아버님이 그해 어느날 고려대학교 제자 몇분을 성북동 자택으로 불러 한용운전집 발간 계획을 밝히시며 조속히 전집 편찬 작업에 착수할 것을 당부하신 것이 1975년 전집 발간의 계기가 되었습니다.

아버님은 17살 때 서대문 형무소에 버려진 독립운동가 일송 김동삼 선생의 시신을 추스려 장례를 치르시던 만해 선생을 성북동 심우장으로 찾아뵌 후 평생 만해 선생을 존경하고 흠모하셨습니다. 특히 지사로서 선생의 강직한 기개와 고고한 절조는 아버님의 삶에 큰 영향을 미쳤던 것 같습니다. 선친의 명 논설 '지조론'에서도 지조의 매운 향기를 지닌 대표적 인물로 만해를 꼽으시며 무서운 지조 때문에 많은 기벽의 일화를 남기셨다고 쓰셨습니다.

"혁명가와 선승과 시인의 일체화, 이것이 한용운 선생의 진면목이요, 선생이 지닌 바 이 세가지 성격은 마치 정삼각형과 같아서 어느 것이나 다 다른 양자를 저변으로 한 정점을 이루었으니, 그것들은 각기 독립한 면에서도 후세의 전범이 되었던 것이다." 1958년 '사조'지에 실린 '한용운론'에서 아버님이 하신 말씀입니다. 1960년 '한용운 연구'라는 공저 논문을 처음 쓰시고 한용운전집 편찬에 큰 기여를 하신 아버님의 제자 박노준 한양대 명예교수는 이와 관련해 이렇게 술회하신 적이 있습니다. "만해에 대한 지훈의 이러한 평가는 바로 그 자신에게도 해당된다. '선승' 운운 자리에 '국학자'라는 말을 교체시켜 놓으면 위의 글은 영락없는 '지훈론'이 된다는 뜻이다. ... 지훈은 만해의 정신과 학덕을 충실히 계승한 우리 시대의 고사였다."

아버님이 처음 기획하시고 타계하신 후에는 스승의 당부를 잊지 않은 제자들의 땀과 열정으로 세상의 빛을 보게 된 '한용운전집' 발간을 계기로 한용운 연구 붐이 크게 일어나 해마다 만해를 기리는 크고 작은 행사가 끊이지 않고 있으니 하늘에 계신 아버님도 크게 기뻐하고 계실 겁니다. 만해의 삶과 사상이 선친의 삶과 정신에 끼친 영향과 함의를 조명한 이번 행사를 계기로 '만해학'이 더욱 풍성한 결실을 맺게 되길 기대해 봅니다.

■만해(萬海) 한용운론 - 작가의 생애와 활동■

.만해 한용운은 1879년 8월 29일 충남 홍성군 길성읍 성곡리 491번지에서 한미한 잔반의 후예인 한응준의 둘째 아들로 태어났다. 본관은 청주, 자는 정옥(貞玉), 속명은 유천(裕天)이다. 비록 가세는 기울어 생활에조차 어려움이 있었으나, 한응준은 아들을 향리의 사숙에 보내 글을 배우게 했다. 1892년 14세에 전정숙과 결혼하였으나 1896년에 최초로 홍주에서 일어난 을미의병에 가담했다가 의병이 실패하여 1897년 고향을 떠나 출가하였다. 그 후 강원도 인제군 설악산 백담사 등지를 전전하였다. 이때를 전후해서 세계여행을 계획하고 설악산에서 하산하여 블라디보스토크로 건너갔으나 박해를 받고 시베리아, 만주를 주유하다가 봄에 다시 고향인 홍성으로 내려가 수개월간 머물다 1904년 26세 때 26세 때인 1905년 설악산 백담사(百潭寺)에서 김연곡 스님을 만나 다시 출가하였다. 계명(戒名)은 봉완, 법호가 만해이며, 용운은 법명, 속명은 유천이다. 29세 때인 1908년에는 일본의 문물과 불교계를 살피고 돌아와 친일 불교론자를 타도하고, 불교의 현대화를 주장하며 34세 때인 1910년에 탈고한 <조선불교 유신론(朝鮮佛敎維新論)>을 1913년 발표했으며, 양산 통도사의 고려대장경을 독파, 축약하여 대중 불교의 성전인 「불교 대전」을 발간했다. 39세 때(1918)에 자신이 발간한 교양 잡지「유심(惟心)」에 처녀작 시 ‘심(心)’과 수필 ‘고학생’을 발표했다.

---磨杵絶葦(마저절위)---

만해 한용운 시인의 글씨.

위편삼절(葦編三絶):공자가 말년에 《역경(易經)》을 좋아하여 너무나 책을 열심히 읽은 나머지 책을 묶은 가죽끈이 무려 3번이나 끊어졌다고 기록되어 있는 「사기(史記)」'공자세가(孔子世家)'의 고사에서 비롯한다.

'마저(磨杵)"는 절구공이가 닳아 바늘이 된다는 뜻이며, '절위(絶葦)'는 '위편(葦編)'이란 책의 가죽끈이 3번 끊어졌다는 사실을 말한다.

즉, 끊임없이 공부하고 노력하는 과정을 뜻하는 말이다.

728x90

반응형

'❀漢陽人행사자료❀' 카테고리의 다른 글

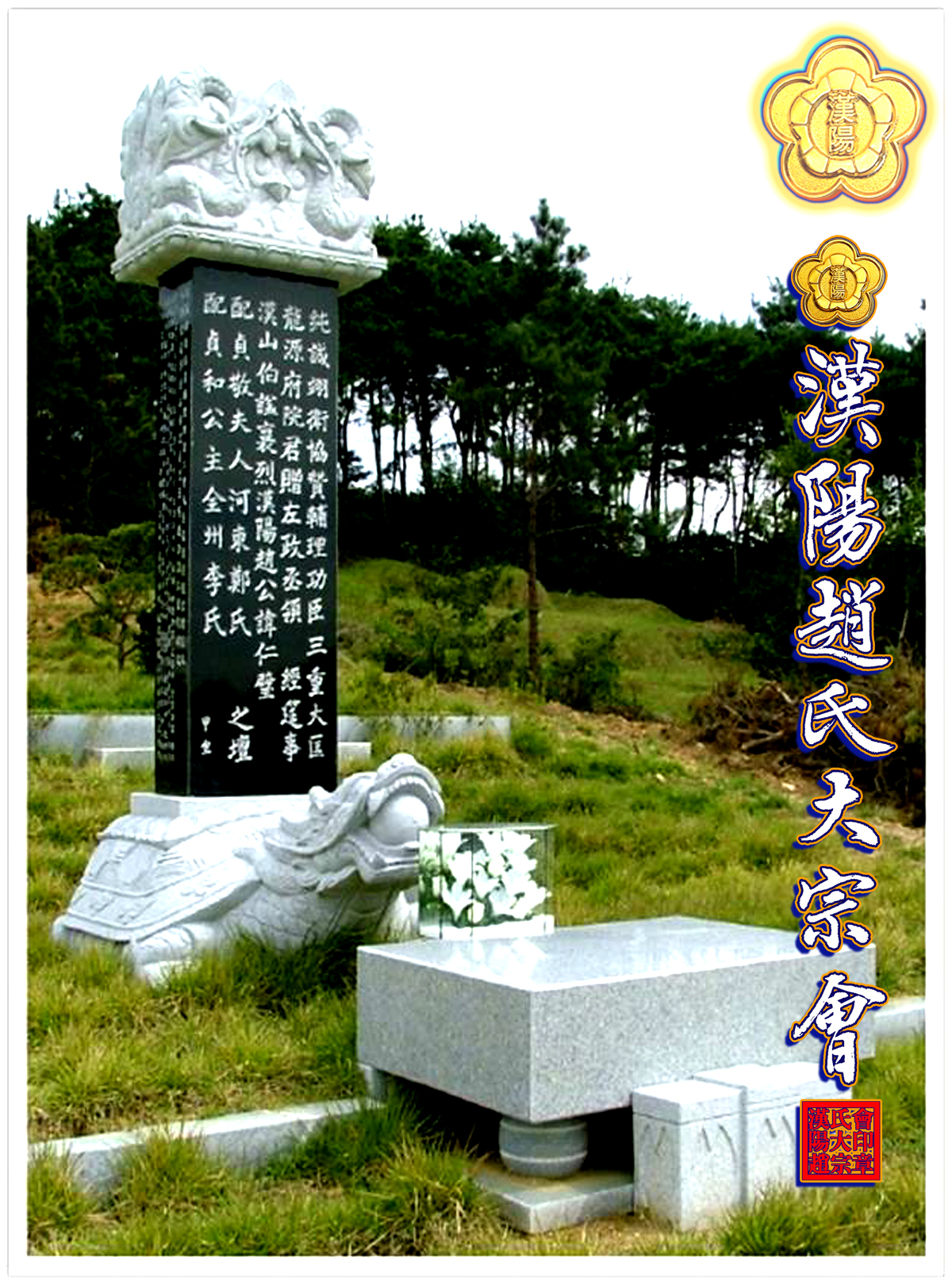

| ♣始祖以下2~5世祖壇所/漢陽趙氏由來碑 誠金錄碑 建立 日程 [報告]♣ (1) | 2022.09.01 |

|---|---|

| ●양경공파종손 27세손 조충희●(우)12432 경기 가평군 조종면 운악리 510 (0) | 2022.08.27 |

| 정암선조님 신도비각 설치할려면 소유주(문정학원)의 승인도장이 필요한데, 도장을 안찍어주나 봐요??? (0) | 2022.08.01 |

| 탄보(坦甫) 조성익(趙成翼) 평촌파 종손 (0) | 2022.08.01 |

| ◐2022년도 한양조씨문중의 시제향[안내]◑ (0) | 2022.07.11 |