728x90

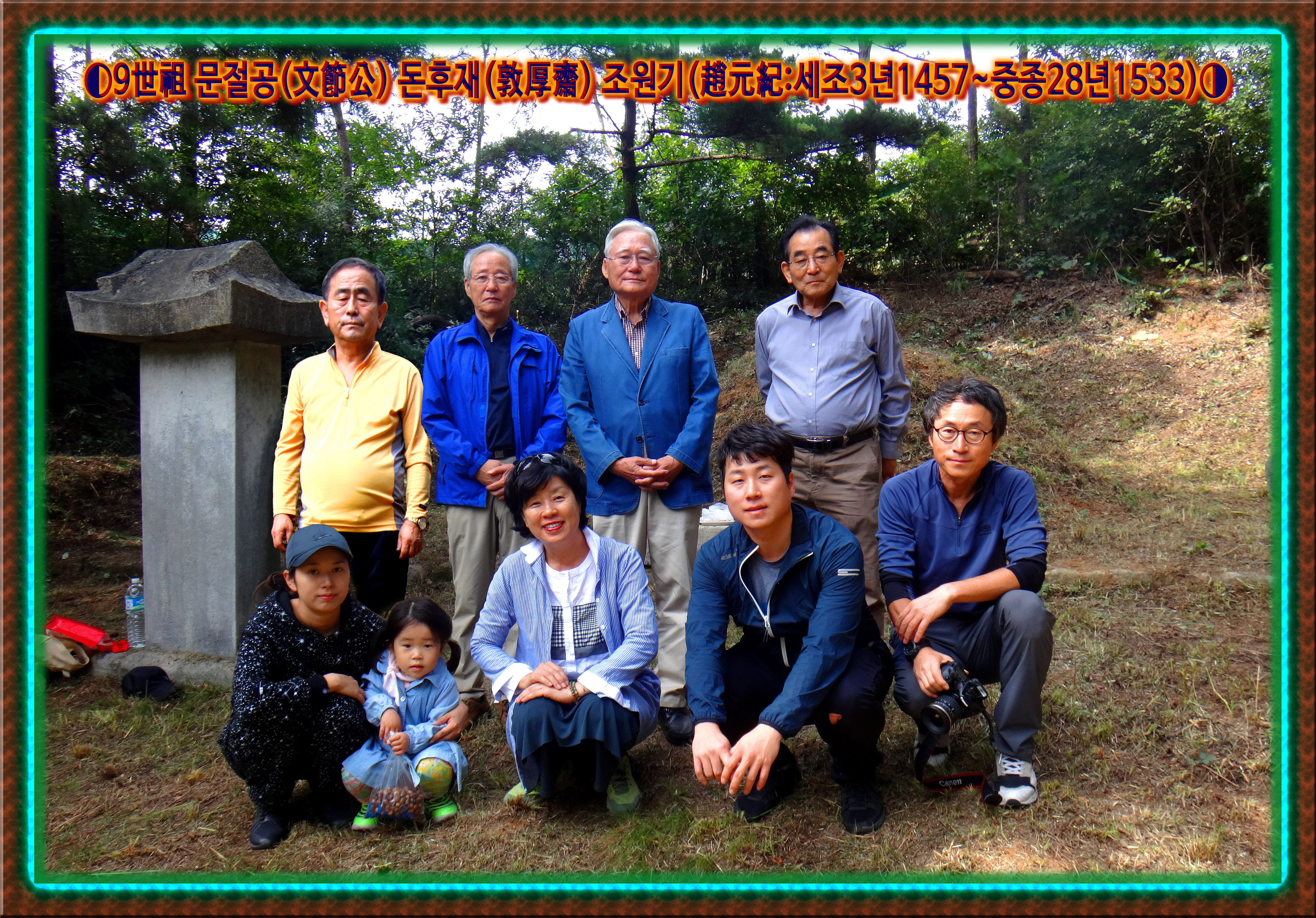

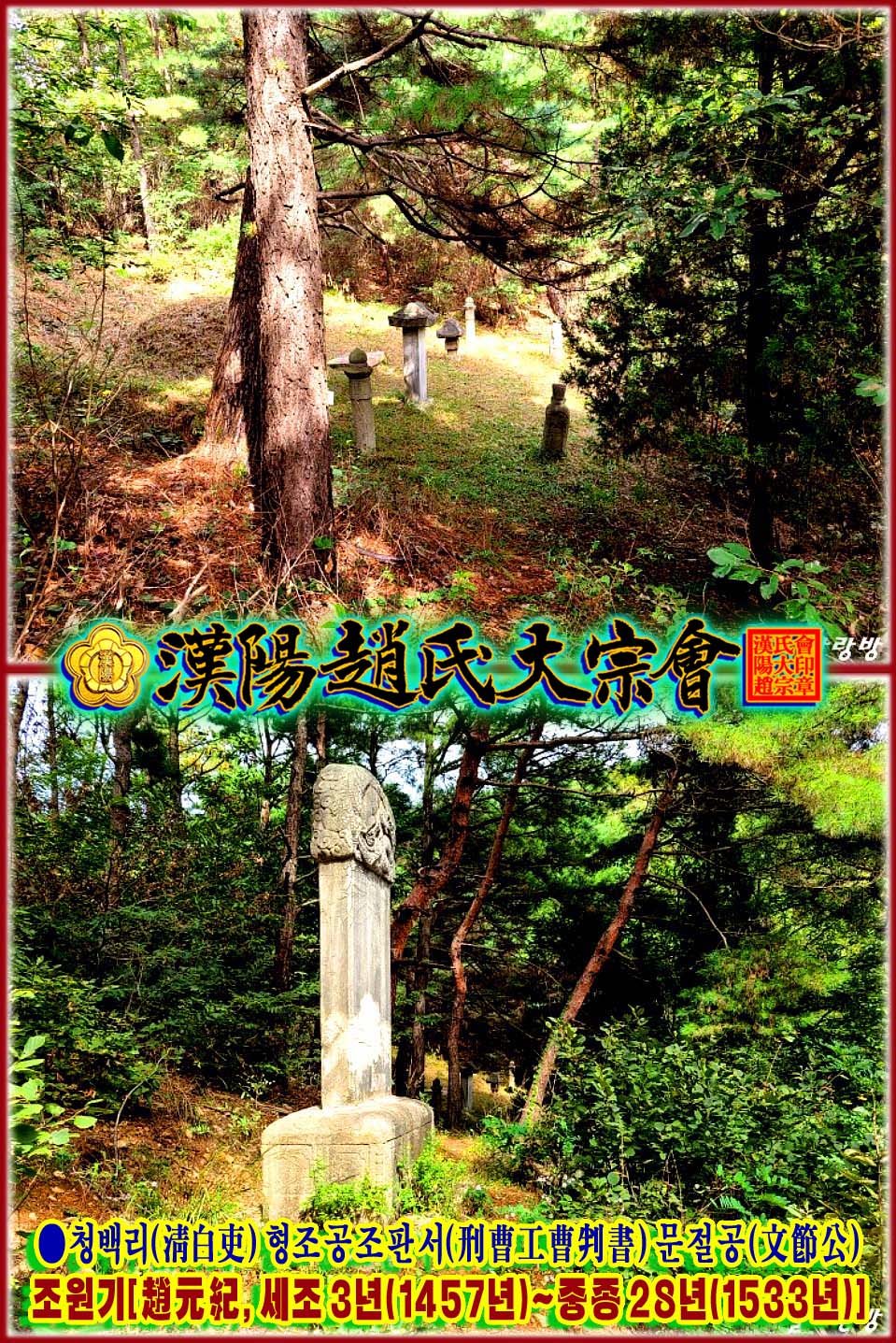

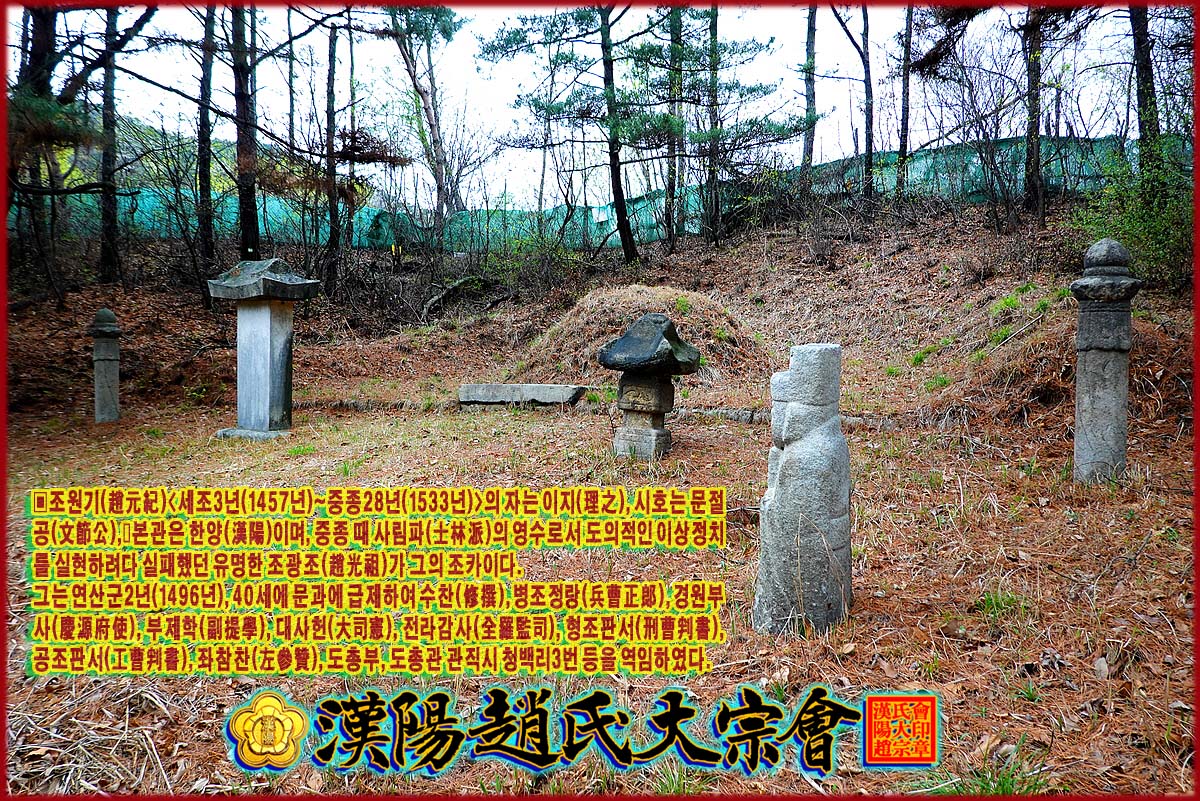

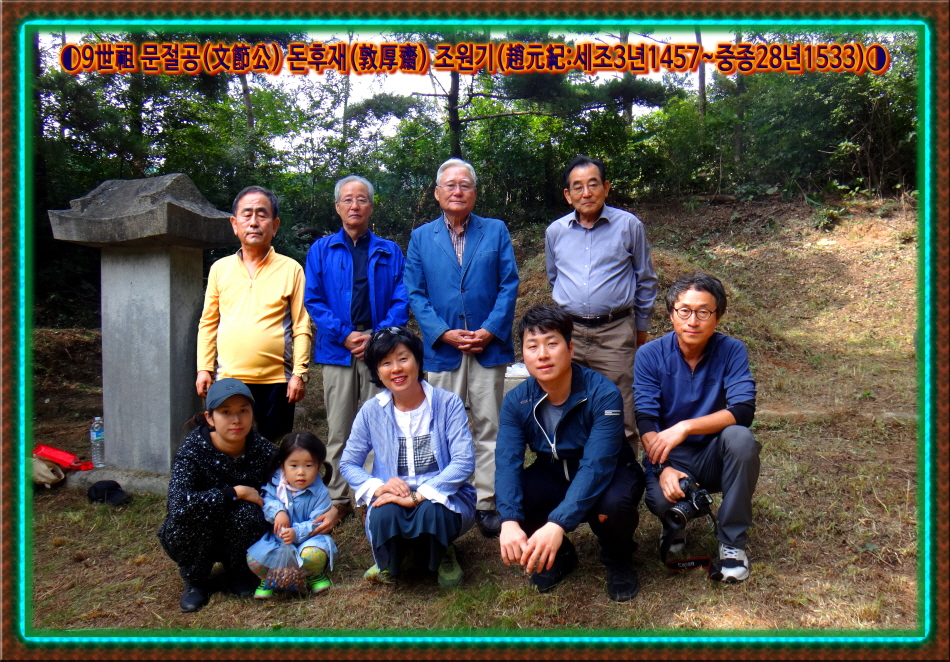

◈갑신보를 수찬[修撰]하신 문절공 조원기 선조님 유택과 신도비◈

문절공신도비.hwp

0.92MB

● 조원기(趙元紀):세조3년(1457)∼중종28년(1533)

할아버지는 조육(趙育)이고 아버지는 성균관 사예(司藝) 조충손(趙衷孫)이며 어머니는 남상명(南尙明)의 딸이다. 본관은 한양(漢陽)이고 자(字)는 이지(理之)이며 호는 돈후재(敦厚齋)인데 조선 개국공신 조온(趙溫)의 증손이다.

장기를 두는 등 놀이에만 열심이었는데 9세 때 아버지가 가만히 어머니에게 말하기를 “우리아이는 무익한 일을 배웠으니 장차 어떻게 도(道)를 이루며 덕(德)을 세울까?” 하였다. 이 말을 듣고 반성한 뒤 학문에 정진하여 성종14년(1483) 생원․진사시에 합격하고 연산군2년(1496) 식년 문과에 병과로 급제한 뒤 전적․정언․수찬 등을 역임하였다.

사관(史官)으로 재직 중 임금이 생존시에는 아무도 열람할 수 없게 되어 있는 사초(史草)를 연산군이 보고자 제출을 명하였으나 이에 불응하여 파직되었고 연산군6년(1500) 복직되어 해랑도 초무사의 종사관으로 참여하여 도망간 백성들을 찾아온 공으로 3등급을 건너뛰어 승진하여 병조정랑 겸 봉상시 첨정(僉正)이 되었다.

그러나 1504년 연산군이 밤까지 사냥한 일 등을 아뢰었다는 이유로 횡성으로 유배되었다가 중종반정(1506년) 후 풀려나와 성균관 사성(司成)․선공감 정이 되었다.

그 후 목민(牧民)하는 데 자상하고 무관(武官)의 일도 잘 아는 까닭에 경원부사로 나갔는데 중종7년(1512) 특진관이 “경원부사가 부임시 저축된 곡식이 거의 없었는데 지금은 저축이 조금 넉넉해졌다.”고 보고하여 그 공으로 대사간에 승진되었고 다음해 좌부승지가 되었으며 1515년 청백리에 선정되고 이어 지중추부사에 임명되었다.

중종10년(1515) 명나라에 성절사로 다녀왔으며 그 이듬해 대사헌․이조참판․동지중추부사․한성부 우윤 등을 역임하고 1517년 전라도관찰사를 지내고 1518년 형조판서를 거쳐 좌참찬을 지냈다. 1519년 대사헌에 임명되자 10회나 사직상소를 올렸지만 들어주지 않고 동지중추부사로 자리를 옮겼다.

그해에 개성유수로 나갔으며 1521년 동지중추부사가 되었고 1523년 명나라 황태후 상(喪)을 당하여 진위사(陳慰使)로 명나라에 다녀왔고 1526년 나이 70이므로 사직하려 하였으나 허락되지 않았다.

중종23년(1528) 공조판서가 되었고 다음해 우참찬․좌참찬을 지냈으며 중종27년(1532) 임금이 “젊은 시절부터 노령에 이르기까지 여러 사람으로부터 믿고 복종하는 자가 있거든 서슴없이 알리라.”고 하니 신하들이 조원기를 추천하니 임금은 칭찬하고 청백리로 선정하고 숭정대부로 올려주고 판의금부사에 임명하였다.

그해에 다시 형조판서가 되었고 이듬해 나이가 77세라며 사직을 원했지만 허락되지 않았고 지중추부사로 있다가 좌참찬이 되었는데 조정에 나오다 쓰러져 당일 사망하였다.

성품이 추위를 잘 견디어 비록 한겨울이라도 저고리 하나와 겹옷 하나를 입을 뿐이었다. 벼슬에 있을 때 녹봉을 받으면 반드시 자매를 도와주고 친척 중에 불쌍한 이에게 미치고 자기 생활은 심히 박하게 하면서도 태연하였다. 조광조의 숙부로 조카의 명성이 지나치게 높아지자 그는 경원부사로 근무하면서 심히 근심하며 편지를 보내어 경계하였다. 저서로는 『조문절공유고趙文節公遺稿』가 있으며 시호는 문절(文節)이다.

조원기는 정희량과 아주 가까운 사이였는데 정희량이 벼슬을 하고 자기는 과거시험에 합격하지 못해 어렵게 살 때 그로부터 “자네 같은 사람은 사십년을 어렵게 살다가 이후 사십년은 영달할게고 수명도 그리 길걸세.” 라는 이야기를 들었다.

얼마 후 한강을 건너다 배가 뒤집혀 물속에 빠졌는데 눈을 감고 강 언덕 까지 기어갔는데 육지에 나온 것도 몰랐다. 행인들이 이상하게 여겨 “땅에서 기어가는 저자는 웬 놈이야?” 하는 말을 듣고 그제야 눈을 떠보니 모래밭에 닿아 있었다. 정희량의 말대로 40세에 과거시험에 합격하고 벼슬은 1품인 찬성에 오르고 수명도 80이 다 되도록 살았다. <인물고>

■중종실록 75권, 중종 28년 8월 7일 丁丑 1번째기사 1533년 명 가정(嘉靖) 12년

판부사 조원기를 치료케 하다

[국역 원문 . 원본 보기]

정원이 금부 당상의 뜻으로 아뢰기를,

"판부사 조원기가 오늘 출사(出仕)하는 길에 금부 문밖에 도착하여 말에서 내릴 때 중풍(中風)에 걸려 인사불성이 되었으므로 의원을 시켜 치료중입니다."

하니, 전교하였다.

"내의원(內醫院) 관원을 시켜 약을 가지고 가서 치료하게 하라."

【태백산사고본】 38책 75권 50장 B면【국편영인본】 17책 458면

【분류】왕실-사급(賜給)

○丁丑/政院以禁府堂上意啓曰: "判府事趙元紀, 今日仕進, 到府門外, 下馬時中風, 不省人事。 已令醫員, 時方救療。" 傳曰: "令內醫院官員, 持藥往救。"

【태백산사고본】 38책 75권 50장 B면【국편영인본】 17책 458면

【분류】왕실-사급(賜給)

■중종실록 75권, 중종 28년 8월 7일 丁丑 2번째기사 1533년 명 가정(嘉靖) 12년

의정부 좌참판 조원기에게 시호를 내리다

국역 원문 . 원본 보기

의정부 좌참찬 조원기가 졸(卒)하니, 문절(文節)이란 시호를 내렸다. 【원기(元紀)의 부고(訃告)가 왔으나, 상은 바야흐로 사직제(社稷祭)를 위하여 재계중이었으므로 입고(入告)하지 않았다.】

사신은 논한다. 조원기는 평생 동안 사소한 물건 하나도 남에게서 받지 않았다. 그러므로 벼슬이 숭품(崇品)에까지 이르렀으나, 집안이 가난하여 이부자리 하나 변변한 것이 없고 방이라곤 겨우 비바람을 막을 뿐이었는데도 조금도 근심하는 빛이 없었으니, 이는 천성이 고결해서이다. 흥조(興祖)와 헌조(憲祖)란 서자 둘을 두었는데, 우애가 지극히 독실하여 원기가 죽은 뒤에는 한집에 살면서 내것 네것을 따지지 않고 의식을 함께 하니, 시의(時議)가 훌륭히 여겼다.

【태백산사고본】 38책 75권 50장 B면【국편영인본】 17책 458면

【분류】인물(人物) / 역사-편사(編史)

○議政府左參贊趙元紀卒。 賜謚文節。 【元紀訃聞至, 以社稷齋戒, 不入啓。】

【史臣曰: "趙元紀, 自少至老, 一介不取於人, 位至崇品, 門庭冷落, 而寒無坐席。 居室僅蔽風雨, 略無憂慮, 天性然也。 有庶子二人, 曰興祖、憲祖, 友愛篤至。 自元紀卒後, 同居一室, 不畜私儲, 衣食必共之, 時議美之。"】

【태백산사고본】 38책 75권 50장 B면【국편영인본】 17책 458면

【분류】인물(人物) / 역사-편사(編史)

■중종실록 75권, 중종 28년 8월 7일 丁丑 3번째기사 1533년 명 가정(嘉靖) 12년

혜성이 약간 보이다

국역 원문 . 원본 보기

밤. 짙은 구름이 끼고 혜성이 약간 보였다.

【태백산사고본】 38책 75권 50장 B면【국편영인본】 17책 458면

【분류】과학-천기(天氣)

○夜, 密雲, 彗星微見。

【태백산사고본】 38책 75권 50장 B면【국편영인본】 17책 458면

【분류】과학-천기(天氣)

■중종실록 75권, 중종 28년 8월 8일 戊寅 1번째기사 1533년 명 가정(嘉靖) 12년

좌참찬 조원기에게 부의를 명하다

국역 원문 . 원본 보기

정원에 전교하였다.

"좌참찬 조원기에게 예에 따라 특별히 부의(賻儀)할 것을 이미 명하였다. 그러나 이 사람은 청백리(淸白吏)이니, 백면포(白綿布) 1동(同), 관면포(官綿布) 1동, 정포(正布) 1동을 별도로 제급(題給)하고, 승전(承傳)의 문서에 청백리의 사연을 모두 기록하여 뒷사람을 격려하라."

【태백산사고본】 38책 75권 50장 B면【국편영인본】 17책 458면

【분류】왕실-사급(賜給)

○戊寅/傳于政院曰: "左參贊趙元紀, 別致賻, 則已依例給之, 然此淸白吏也。 白緜布一同、官綿布一同、正布一同, 別爲題給, 承傳內, 俱錄淸白吏辭緣, 以勵後人。"

【태백산사고본】 38책 75권 50장 B면【국편영인본】 17책 458면

【분류】왕실-사급(賜給)

조원기 [趙元紀, 1457 ~ 1533]

본관 한양(漢陽). 호 돈후재(敦厚齋). 시호 문절(文節). 본관은 한양으로 자는 이지(理之)였다. 연산조 때 급제하였다. 어려서부터 농을 좋아하지 않았고, 기상이 편안하면서도 신중하며 청백한 성품이었다.

그래서 재상의 자리에 있으면서도 부엌에 간수해 둔 것은 겨우 소금과 나물 정도였으며, 혹 선물을 보내 온다면 이치에 합당치 않다고 하여 반드시 사절하였다. 벼슬은 이조판서에 이르렀고 시호는 문절(文節)이라 했다.

고려 총관 양기의 후손으로 한천 부원군 연의 증손으로 나이 9세에 유희에 빠지니 그의 아버지 이조랑(吏曹郞) 충손이 보고, 가만히 부인에게 말했다. “우리 아이는 무익한 일을 배웠으니 장차 어떻게 도를 이루며 덕을 세울까?” 공이 이 말을 듣고 곧 울면서 부모에게 말했다.

“내가 우연히 이것을 배웠지마는 만일 몸에 해롭다면 어찌 감히 이것을 배워서 부모께 근심을 끼치겠나이까?” 그리고 다시는 하지 않을 것을 맹세하고 평생을 두고 정말 하지 않았다.

그는 청렴 결백한 절조가 있어서, 쓰러져 가는 집에 낮은 담장으로 겨우 비바람을 피하는 정도라 사람들은 볼 수 없었으나, 공은 즐기고 싫어하지 않았다.

그리고 다음은 자신의 생질인 의정(議政) 홍자미와 조카인 대헌(大憲 )조효직(趙孝直)(조광조)에게 글을 써서 경계한 내용이다.

“자미의 관직에서 물러남은 참으로 남자다운 일이요, 효직의 천거됨은 세상에 드문 일이니, 진실로 축하할 만하다. 오직 이 늙은이의 허물없고 명예없는 것이 족히 스스로 편안히 보전할 것이니 비록 일컬을 만한 영광과 축하는 없다하더라도 마침내 근심이 없게 됨은, 가히 즐거운 일이다.

반면 효직의 천거됨은 기쁨과 근심이 함께 함을 알아야 한다. 천거받는 것은 자신에게 있고 쓰여지는 것은 하늘에 있나니, 사람이란 자신에게 있는 것을 다할 따름인 것이다. 대단한 명성 아래에서는 그에 뛰따르는 실적을 올리기 어려운 것이, 이미 칭찬하는 자가 있으면 헐뜯는 자가 또 따라서 생겨나 배척하나니, 이것은 고금을 통한 근심거리이다.

위태한 말을 하고 교만을 부려 자기를 해치고 몸을 버리게 되는 훈계는 내가 효직에게 경고하지 않아도 좋으나, 무릇 사람은 천지 가운데 모여 살므로 가히 멀리 달아나 종적을 감추지 못하는 것이라, 모름지기 조금쯤 시속을 따라야 겨우 여러 사람들의 질시를 면하게 되는 것이다.

옛날 송나라의 두기공은 일찍 그 제자에게 경계하여 말하기를, ‘마땅히 재덕을 숨기고 감추어 모난 것을 깎고 원만하게 교제하여 곧고 모난 것을 나타내지 말 것이다. 그렇지 않으면 일에 무익할 뿐 아니라, 다만 화를 부르는 데에 족할 것이다.’ 하였는데, 지금은 시대가 두기공 때보다 더 아득하고 세상의 행로가 더욱 험하기만 하지 않느냐.

나의 경계함이 결코 소견없는 것일 수만은 없을 것이다. 작년 가을 사관(성균관?예문관?숭문원?교서관)의 물의도 또한 그 징험의 하나이니, 그때에 한 둘의 어진 사람이 저지하고 억제하였더라면, 능히 침 놓는 자의 칼날(평론하는 자의 예리한 변론)에 굴함이 없었을 것이다.

우리 집안은 선조부터 청렴하고 근신함으로써 스스로 지켜왔으며, 가계의 족함을 원하지 않았는데 형이 또한 일찍 돌아가시고, 너희 3형제는 모두 유학을 수업하였으나 완성은 하지 못하였고, 혼자된 누이가 곁에서 궁핍하게 지내니, 말하기도 부끄럽기만 하다.

나는 갑자년의 소란 때부터 가업이 거의 탕진되고, 비록 죄없는 몸이 되었으나 거의 가업을 도리켜 이루지 못하고 지금은 전전하여, 객지에 붙여 살고 있으니 마음이 아득한 만리 밖에 있는 듯하며, 가사에 뜻이 없어 괴롭고 곤란한 것으로 여러 가지를 이루 다 기록하기 어렵다. (덧붙여 말하지만) 벼슬하는 것은 가난을 면하기 위하여 하는 것이 아니다.

그러나 때로는 가난을 면하고자 하기도 하는 것이니, 어찌 지금 이 가난을 면하고자 벼슬할 때가 아니겠는가? 집은 가난하고 어버이는 늙은 것과 능히 학업을 오로지 하지 못하는 것과를 비교하면 거리가 있는 것이다.

하물며 옛 성인은, 벼슬을 사양하는 것을 흰 칼날 밟는 것에 비유하였으니, 무릇 일을 좋아하는 자가 그런 것을 가지고 마음을 꾸며 만드는 것이라고 비방하지 아니할 줄을 어찌 알겠는가?

이것이 나의 근심하는 바이니, 그런즉 이번 천거가 기쁜 것이 아니요, 근심할 바라, 오직 허물없고 이름 없이 지내는 것이 참으로 보신의 길이라 할 것이다. 옛날 마복파(東漢시의 마원馬援)는 교지(월남 북부의 지명)에 있으면서, 글로써 그의 형의 아들을 경계하였는데 역시 너희들로 하여금, 아름다운 이름을 잃지 말고 가업을 이룩하며, 문호를 온전히 하도록 하고자 하는 나의 뜻이 어찌 처음부터 마장군과 같지 않겠느냐!“ 하였다.

여기서 말하는 효직은 다름 아닌 조광조이다. 조광조는 한훤당 김굉필 선생이 학문에 연원이 있다는 소리를 듣고 가서 배우면서 군자로서의 학문하는 본분에만 치중할 뿐 과거를 위한 학문에 힘을 쓰지 않았다 한다. 그럼에도 그는 중종 을해년에 이조판서 안당에 의해 적극 추천을 받아 사지 벼슬에 임명을 받았다.

그때 안당이 임금에게 내세우는 추천의 변은 효직이 경서에 밝고 행동이 의로울 뿐 아니라 효도하고 청렴하다는 점이었다. 반면 그는 안당에 의해 추천을 받던 그 해 가을에 을과에 급제하여 조정 내에서 유학을 일으키고 대사헌을 배명 받는 등 벼슬길에서의 유교의 이상인 도학정치(道學政治)의 실현을 위해 적극적으로 활동하였다.

그러나 그 과정에서 예상되는 반정공신을 중심으로 한 훈구파의 격렬한 반발과 모함 등으로 결국 실패로 돌아가면서 벼슬길에서의 마지막을 죽음으로 맞아야 했다.

그렇지만 그의 이념과 정책은 후대 선비들의 학문과 정치에 중요한 지침이 되면서 조선 후기까지의 모든 사족(士族)들이 그를 정몽주?길재(吉再)?김숙자(金叔滋)?김종직(金宗直)?김굉필로 이어져 내려오는 사림파 도통(道統)의 정맥(正脈)으로 보아 넘기는데 인색함이 없으니 그것은 학문의 전수 관계로 인한 것만이 아니고 목숨을 걸고 이상을 현실정치에 실행하려 한 노력에 대한 경의였다.

그럼에도 그의 벼슬길에서의 불행한 결말은 후대에 많은 아쉬움을 남기고 있으니 앞의 효직에게 보내는 조원기의 서신은 이와 같은 조광조의 앞날에 대한 눈 밝은 선견지명의 의미를 담고 있다 말할 수 있겠다.

실제 ?도학을 높이고, 인심을 바르게 하며, 성현을 본받고 지치(至治)를 일으킨다?는 취지의 조광조의 정치 이념은 이미 과거에서의 사마시에 제출한 답안의 <춘부(春賦)>에 잘 나타나 있듯이 자연질서 속에서의 인간의 존엄성에 대한 따뜻하고 강렬한 확신을 기초로 한 것이었으나 학문과 경륜이 완숙되기 전에 정치에 뛰어들어 너무 급진적이고 과격하게 개혁을 추진하려다가 실패했다는 점에서 후대 사림들에게 크게 경계해야 할 점으로 평가되고 있기도 하는 것이다.

조광조 (趙光祖, 1482∼1519)

조선 중기의 문신.

본관 한양.

자 효직(孝直).

호 정암(靜庵).

시호 문정(文正).

개국공신 온(溫)의 5대손이며, 감찰 원강(元綱)의 아들이다. 어천찰방(魚川察訪)이던 아버지의 임지에서 무오사화로 유배중인 김굉필(金宏弼)에게 수학하였다.

1510년(중종 5) 진사시를 장원으로 통과하고 성균관에 들어가 공부하던 중, 성균관에서 학문과 수양이 뛰어난 자를 천거하게 되자 유생 200여 명의 추천을 받았고, 다시 이조판서 안당(安黨)의 천거로 1515년 조지서사지(造紙署司紙)에 임명되었다. 같은 해 증광문과에 급제하여 홍문관에 들어갔으며 전적,감찰,정언,수찬,교리,전한등을 역임하고 1518년 홍문관의 장관인 부제학을 거쳐 대사 헌이 되었다.

성균관 유생들을 중심으로 사림파(士林派)의 절대적 지지를 바탕으로 도학정치(道學政治)의 실현을 위해 적극적으로 활동하였다.

그것은 국왕교육, 성리학 이념의 전파와 향촌질서의 개편, 사림파 등용,훈구정치(勳舊政治) 개혁을 급격하게 추진하는 것이었다. 국왕 교육은 군주가 정치의 근본이라는 점에서 이상정치를 실현하기 위해 가장 먼저 힘써야 할것 이었다.

그리하여 국왕이 격물(格物),치지(致知),성의(誠意),정심(正心)에 힘써 노력하여 정체(政體)를 세우고 교화를 행할 것을 강조하는 한편 자신들의 정당성을 확립하고 앞 시기의 사화(士禍)와 같은 탄압을 피하기 위해 군자(君子)와 소인(小人) 을 분별할 것을 역설하였다.

성리학 이념의 전파를 위해서는 정몽주(鄭夢周)의 문묘종사(文廟從祀)와 김굉필,정여창(鄭汝昌)에 대한 관직 추증을 시행하였으며, 나아가 뒤의 두 사람을 문묘에 종사할 것을 요청하였다. 여씨향약(呂氏鄕約)을 간행하여 전국에 반포하게 한것은 사림파가 주체가 되는 새로운 사회질서를 확립하기 위한 노력이었다.

1518년에 천거를 통해 과거 급제자를 뽑는 현량과(賢良科)의 실시를 주장하여 이듬해에는 천거로 올라온 120명을 대책(對策)으로 시험하여 28인을 선발하였는데 그 급제자는 주로 사림파 인물들이었다. 훈구정치를 극복하려는 정책들은 많은 논란을 일으키며 추진되었다.

아버지 신수근(愼守勤)이 연산군 때에 좌의정을 지냈다는 이유로 반정(反正) 후에 폐위된 중종비 단경왕후(端敬王后) 신씨(愼氏)의 복위를 주장하였는데, 이것은 반정공신들의 자의적인 조치를 비판하는 것이었다.

도교 신앙의 제사를 집행하는 관서로서 성리학적 의례에 어긋나는 소격서(昭格署)를 미신으로 몰아 혁파한것도 사상적인 문제인 동시에 훈구파 체제를 허물기 위한 노력이었다.

급기야 19년에는 중종반정의 공신들이 너무 많을 뿐 아니라 부당한 녹훈자(錄勳者)가 있음을 비판하여 결국 105명의 공신중 2등공신 이하 76명에 이르는 인원의 훈작(勳爵)을 삭제하였다.

이러한 정책 수행은 반정공신을 중심으로 훈구파의 격렬한 반발을 불러일으켜 홍경주(洪景舟),남곤(南袞),심정(沈貞)등에 의해 당파를 조직하여 조정을 문란하게 한다는 공격을 받았으며, 벌레가 ‘조광조가 왕이 될것(走肖爲王)’이라는 문구를 파먹은 나뭇잎이 임금에게 바쳐지기도 하였다.

결국 사림파의 과격한 언행과 정책에 염증을 느낀 중종의 지지를 업은 훈구파가 대대적인 숙청을 단행하는 기묘사화(己卯士禍)를 일으킴에 따라 능주에 유배되었다가 사사되었다.

그러나 후일 사림파의 승리에 따라 선조초에 신원되어 영의정이 추증되고, 문묘에 종사되었으며, 전국의 많은 서원과 사당에 제향되었다.

그의 사상의 핵심은 덕(德)과 예(禮)로 다스리는 유학의 이상적 정 치인 왕도(王道)를 현실에 구현하려는 것이었으며, “도학을 높이고, 인심을 바르게 하며, 성현을 본받고 지치(至治)를 일으킨다”는 진술로 압축한 바와 같이 도학정치의 구현인 지치라고 표현하였다.

동시에 그러한 이념은 사마시에 제출한 답안인 춘부(春賦)에 나타나듯이 자연질서 속에서의 인간의 존엄성에 대한 따뜻하고 강렬한 확신이 기초가 된것 이었다.

그러나 학문과 경륜이 완숙되기 전에 정치에 뛰어들어 너무 급진적이고 과격하게 개혁을 추진하려다가 실패했다는 점은 후대 사림들에게 경계해야 할 점으로 평가되었다.

훈구파의 반격으로 자기를 따르는 자들과 함께 죽임을 당하고 개혁은 한때 모두 실패로 돌아 갔으나, 그의 이념과 정책은 후대 선비들의 학문과 정치에 중요한 지침이 되었다.

조선 후기까지의 모든 사족(士族)은 그가 정몽주,길재(吉再),김숙자(金叔滋), 김종직(金宗直),김굉필로 이어져 내려온 사림파 도통(道統)의 정맥(正脈)을 후대에 이어준 인물이라는 점에 정파를 초월하여 합의하고 추앙하였다.

그것은 학문의 전수 관계로 인한 것 만이 아니고 목숨을 걸고 이상을 현실정치에 실행하려 한 노력에 대한 경의였다.

문집에 "정암집"이 있다.

▣판의금부사 문절공 조원기 신도비/묘 비문(영의정 홍언필 찬)▣

가정(嘉靖) 12년인 계사년(癸巳年, 1533년 중종 28년) 8월에 참찬(參贊) 조공(趙公)이 별세하니, 향년은 77세였다. 그해 겨울 10월에 양주(楊州) 노원리(盧原里)에 있는 부인 나씨(羅氏)의 묘소에 장사지냈다. 그로부터 3년이 지난 을미년(乙未年, 1535년 중종 30년)에 아들인 조흥조(趙興祖) 등이 묘소 왼쪽에 장차 비석을 세우려고 하여 나에게 비명(碑銘)을 지어달라고 청하였다. 오호(嗚呼)라, 내가 어찌 차마 나의 구씨(舅氏, 외삼촌을 말함) 묘소에 명을 짓는단 말인가?

공의 휘(諱)는 원기(元紀)이고 자(字)는 이지(理之)이며 본관(本貫)은 한양(漢陽) 사람이다. 한천 부원군(漢川府院君) 조온(趙溫)은 우리 태조(太祖)를 도와 개국 공신(開國功臣)에 녹훈(錄勳)되었고 그 청덕(淸德)과 준절(峻節)이 세상 사람들의 본보기가 되었으니, 시호(諡號)는 양절(良節)이다. 양절공에게 조육(趙育)이라는 아들이 있는데, 의영고 사(義盈庫使)를 지내고 뒤에 참판(參判)에 추증되었으며, 사예(司藝)를 지낸 조충손(趙衷孫)을 낳았는데, 그가 곧 공의 선고(先考)로 예조 판서(禮曹判書)에 추증되었다. 판서가 남상명(南尙明)의 딸에게 장가들어 정축년(丁丑年, 1457년 세조 3년)에 공을 낳았다.

공은 어린 시절에도 장난을 좋아하지 않고 겸손히 물러나 느긋하고 신중한 기상(氣像)이 있었다. 일찍부터 배우기 시작하여 계묘년(癸卯年, 1483년 성종 14년)의 사마시(司馬試)에 합격하였다. 학문을 하는 태도는 반드시 이취(理趣)를 깊이 탐구하고 장구(章句)에 일삼지 않았으며, 글을 짓는 태도는 반드시 자기 자신의 말을 하고 이전 사람들의 말을 한마디도 도습(蹈襲)하지 않았다. 이로 말미암아 빼어난 재기(才器)를 지니고서도 과거에 급제하지 못한 기간이 대체로 여러 해였다.

이윽고 병진년(丙辰年, 1496년 연산군 2년)의 과거에 급제하여 성균관 전적(成均館典籍)과 사간원 정언(司諫院正言)에 제수되었고 홍문관 수찬(弘文館修撰)에 뽑혀 들어갔다. 그 당시 연산주(燕山主)가 사초(史草)를 살펴보려고 하자, 공이 그래서는 안 된다고 힘써 아뢰고 애써 간청하다가 연산주의 노여움을 건드려 파직을 당하였으므로, 사람들이 모두 공을 위하여 걱정을 하였으나, 공은 그 일로 조금도 흔들리지 않았다.

경신년(庚申年, 1500년 연산군 6년) 여름에 평안도(平安道)의 변방에 사는 백성이 해랑도(海浪島)로 도망가서 그곳에 의지해 소굴이 되니 그 형세가 점차로 뻗어나가고 있었다. 그곳이 상국(上國)과 가까운 지역임을 우려하여 도망한 자들을 수괄(搜括)하는 일은 감히 섣불리 상국에 주달(奏達)하지 못하였다. 이윽고 상국에 주달하여 칙서(勅書)를 받든 다음에야 비로소 그 장수를 골랐는데, 공이 그 부장(副將)에 선발되었다. 해랑도는 서해(西海)에 있었는데, 뱃길에 파도가 거세게 출렁거리어 배가 뒤집어지려고 하니, 함께 배에 있던 사람들이 모두 걱정하고 두려워하여 얼굴빛이 변하였으나 공은 마치 재각(齋閣)에 앉아 있는 것처럼 느긋하게 있었다. 마침내 그곳으로 도망간 백성들을 체포하자 그 상(賞)으로 품계(品階)가 세 등급(等級)이나 승진하여 병조 정랑(兵曹正郞)과 봉상시 첨정(奉常寺僉正)에 임명되었다.

갑자년(甲子年, 1504년 연산 10년) 봄에는 이전에 있었던 사건에 연좌되어 횡성(橫城)에 유배되었다가 병인년(丙寅年, 1506년 중종 원년)에 금상(今上, 중종을 말함)이 개옥(改玉, 중종반정을 말함)하자 조정에 들어와 성균관 사성(成均館司成)과 선공감 정(繕工監正)에 임명되었는데, 조정의 논의가 공이 자상(慈祥)하여 목민관(牧民官)의 재능이 있고 겸하여 무사(武事)까지 잘 안다고 여기어 경원 부사(慶源府使)에 제수하기를 청하였다. 이윽고 공이 그곳에 부임하여 다스리자 백성들과 이족(夷族)이 모두 공의 선정(善政)을 고마워하여 금속 마양1)(金粟馬羊)의 풍요(風謠)가 조정에까지 들렸다.

1년이 되자 특별히 사간원 대사간(司諫院大司諫)에 임명되었고 곧이어 승정원 좌부승지(承政院左副承旨)로 선발되었다. 임금께서 폐조(廢朝, 연산조를 말함)의 탐오(貪汚)한 버릇이 아직도 세상에 남아 있음을 걱정하여 청백(淸白)함이 남달리 뛰어난 자를 천거함으로써 세속을 격려(激勵)하려고 하여, 공을 가선 대부(嘉善大夫)의 품계에 올려주고 동지중추부사(同知中樞府事)에 승진시키라고 명하니, 조야(朝野) 사람들이 모두 공을 영예롭게 여겼다. 얼마 뒤에 홍문관 부제학(弘文館副提學)으로 이배(移拜)되었다. 부제학을 2품(品)의 관원이 지낸 것은 공으로부터 시작되었는데, 비록 관질(官秩)에 있어서는 강등(降等)된 셈인데도 선비들이 다들 귀(貴)하게 여겼다.

을해년(乙亥年, 1515년 중종 10년) 여름에 명(明)나라에 사행(使行)하여 성절(聖節)을 축하하고 돌아왔는데, 오직 상(賞)으로 받은 물품만 가져오고 그 밖에는 한 가지 물건도 사오지 아니하여 행리(行李)가 조촐하였다. 병자년(丙子年, 1516년 중종 11년)에는 왕명으로 대사헌(大司憲)과 이조 참판(吏曹參判)에 제수되었고 이어 전라도 관찰사(全羅道觀察使)로 나갔는데, 채 1년도 되지 않아서 임금께서 공의 청직(淸直)함을 생각하시어 파격적으로 자헌 대부(資憲大夫)에 승진시키고 형조 판서(刑曹判書)로 발탁하여 임명하였다. 이어 공조 판서(工曹判書)ㆍ의정부 좌참찬(議政府左參贊)ㆍ도총부 도총관(都摠府都摠管)으로 옮겼다.

계미년(癸未年, 1523년 중종 18년)에는 명(明)나라의 태황 태후(太皇太后)가 서거(逝去)하여 공이 또 진위사(陳慰使)로 경사(京師)에 갔다 왔다. 병술년(丙戌年, 1526년 중종 21년)에 치사(致仕)를 청하였으나 허락해주지 않아 예전과 똑같이 대직(帶職)하였다. 임진년(壬辰年, 1532년 중종 27년)에 임금께서 의정부(議政府)에 하교하기를, “조정 신하들 중에 청렴한 절개가 평소에 알려지고 노년에 이르러서도 변하지 아니하여 뭇사람들이 신복(信服)하는 자를 아뢰어라.”고 하니, 의정부가 공의 이름을 아뢰자, 임금께서 한참 동안 탄상(歎賞)하시고 공을 파격적으로 숭정 대부(崇政大夫)의 품계로 승진시키라고 명하였으며, 예전의 관직을 그대로 지니어 판의금부사(判義禁府事)가 되었다. 공의 세 가지 임명이 모두 청렴한 지조로써 포상을 받은 것이니, 이런 경우는 세상에 일찍이 없었던 일이었다.

공은 자성(資性)이 충성스럽고 효성스러웠으며 절약과 검소함을 좋아하였다. 부모의 상을 당하여 복상(服喪)할 때에는 홀로 악실(堊室, 상주가 거상하는 방)에 있으면서 아침저녁으로 매우 슬퍼하였고 여막(廬幕) 밖에 나가지 않은 기간이 삼년이었으므로, 사람들이 공더러 쉽지 않은 일을 해낸다고 하였다. 벼슬이 재보(宰輔)에까지 올랐는데도 낡은 집과 짤막한 담장이 겨우 비바람을 가릴 정도로 옹색하였고, 부엌의 찬장에 있는 것은 소금과 채소에 불과하였으니, 사람들은 그러한 생활을 견디지 못할 것으로 여겼으나 공은 즐거워하며 싫증내지 않았다. 남이 조그만 선물을 주더라도 그것이 조금이나마 의(義)에 맞지 않으면 반드시 사양하고 받지 않았으며 마치 자기를 더럽히는 것처럼 여겼으니, 그 평소의 조리(操履)가 그러하였던 것이다.

평생 동안 자기가 맡은 일에 성실하고 부지런하여 아무리 추운 겨울이나 더운 여름에도 일찍이 단 하루도 정고(呈告, 휴가 신청을 말함)한 적이 없었으므로, 무릇 함께 벼슬하는 동료들이 공을 보고서 스스로 면려하였다. 관추(官騶)와 백직(白直) 및 당봉(堂封)의 남는 것들을 집에 들이지 않고 반드시 먼저 살림이 궁색한 자매(姉妹)들을 도와주었고, 가문(家門)과 향당(鄕黨) 중에 늙은이와 홀어미, 고아와 어린 아이들까지 보살펴 주었으며, 비록 소원(疎遠)하여 서로 왕래하지 않는 사람들도 그에게 보살핌을 받았는데, 정작 자기 집에서 필요한 것들은 항상 넉넉하지 못하였다.

관아에서 물러나오면 항상 자그마한 방에 들어앉아 서사(書史)를 열람하였고, 아침저녁으로 지팡이를 짚고 신을 끌면서 한 자 남짓한 크기의 연못을 굽어 바라보거나 서너 떨기의 국화를 마주한 채 시를 읊으며 느긋하게 거닐면서, 마치 조물주(造物主)와 더불어 사귀는 듯하였고 그 가슴 속이 호호(浩浩)하였으니, 공이 즐거워한 것이 어찌 간이(簡易)하지 아니한가?

부음(訃音)이 알려지자 임금께서 몹시 애도하시어 이틀간 조회를 중지하였고 전례에 따라 내려주는 부의(賻儀) 외에 별도로 비단과 베를 하사하여 장례와 제전(祭奠)에 필요한 것을 도와주었으니, 이 또한 근래에 없는 일이었다.

공의 부인 나씨(羅氏)는 본관이 나주(羅州)로 현감(縣監) 나성손(羅誠孫)의 딸인데, 공이 가난한 선비이던 때로부터 남편을 공경히 섬기어 어긴 적이 없었으며, 또한 능히 가난함을 편안히 받아들이고 담박(淡泊)한 생활을 좋아하였다. 자녀가 없었는데 서출(庶出) 자식들을 마치 자기가 낳은 것처럼 정성들여 보살폈으므로 종인(宗人)과 마을 사람들이 칭송하였으며, 공보다 앞서 별세하였다. 공을 모시던 자로서 아들이 있는데, 장남은 조흥조(趙興祖)이고 차남은 조헌조(趙憲祖)로서 모두 관상감(觀象監)에 속해 있다.

나는 구씨(舅氏)에게서 길러주고 가르쳐주는 은혜를 입었으므로 부사(父師)의 도리가 있으므로, 구씨가 별세한 뒤로도 슬픔을 머금고 그리워하며 외면하지 않았다. 이에 글재주가 변변찮다는 이유로 사양할 수 없어서 감히 구씨의 계차(系次)ㆍ역관(歷官)ㆍ치행(治行)의 사적을 기술하여 조흥조에게 주고 명(銘)을 잇는다. 명은 다음과 같다.

하늘이 사람에게 주는 것이 많거니와 공이 얻은 것은 효제(孝悌)를 근본으로 하였고 충신(忠信)으로 가꾸어 길렀네. 세상과 조화(調和)하되 흐르지 않았으니 사사(士師)의 법칙이 있었고, 지조가 청고(淸高)하되 남을 포용하였으니 유독 옛 백이(伯夷)만 청렴한 것은 아니네. 절조는 늘그막에 간혹 변하기도 하나 참으로 나는 송백(松柏)처럼 나중에 시드는 절개였고, 흰 것은 쉽게 더러워지나 나는 검게 물들지 않는 지조를 보전하였네. 그 마침을 처음과 똑같게 해내어서 외물(外物)이 빼앗지 못하였네. 노원리(盧原里)의 묘소에 산들이 우뚝우뚝 솟고 강물이 콸콸 흐르네. 언덕과 골짜기는 변천할지라도 불후(不朽)한 것은 언덕과 골짜기를 따라 변하지 않으리라. 아!

[각주]

1) 금속 마양(金粟馬羊) : 황금을 곡식처럼 여기고 말을 양처럼 여긴다는 뜻으로, 지방관의 인정(仁政)을 칭송하는 노래임.

2)노원구 하계동이 1989년 아파트단지 개발되면서 화성시 봉담읍 세곡리 산36번지로 이장하였다.

728x90

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| (문신) 가천재공-장성현감공 조중발 이하 자손 제천시 고명동 산65번지 묘역 (2) | 2024.06.16 |

|---|---|

| (번역) 흥학경고문(興學警告文: 학교 설립에 경고하는 글) (2) | 2024.06.14 |

| ◈북한쪽 1~5世祖 墓域址 墓所圖◈ (0) | 2024.06.09 |

| =진짜 甲申單卷譜 保存過程= (0) | 2024.06.08 |

| ◈신묘2권보→신묘3권 위조보!!! (0) | 2024.05.30 |