728x90

반응형

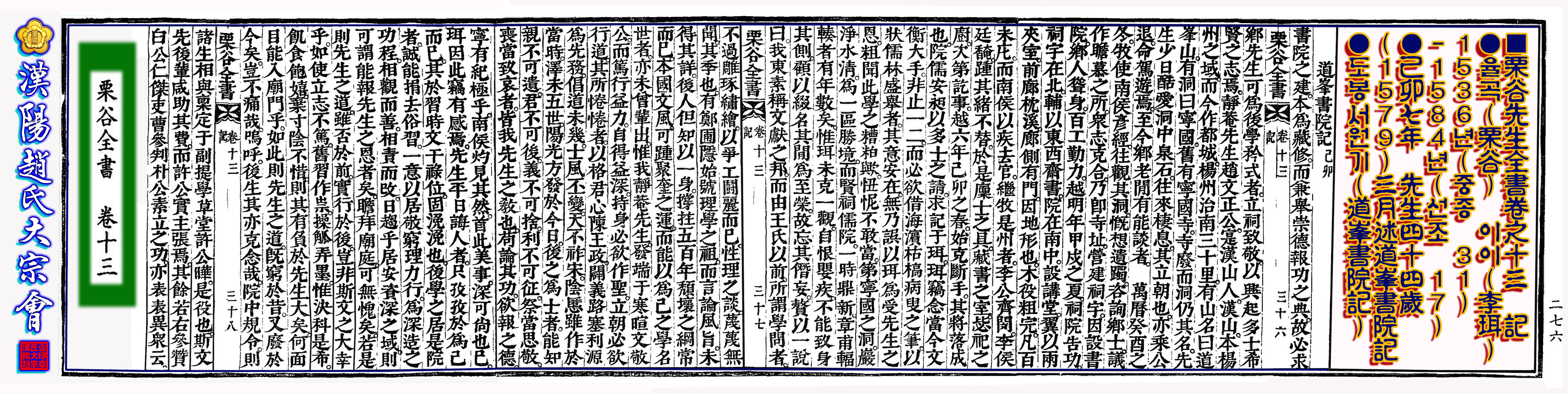

靜菴先生文集附錄卷之四 / [記]

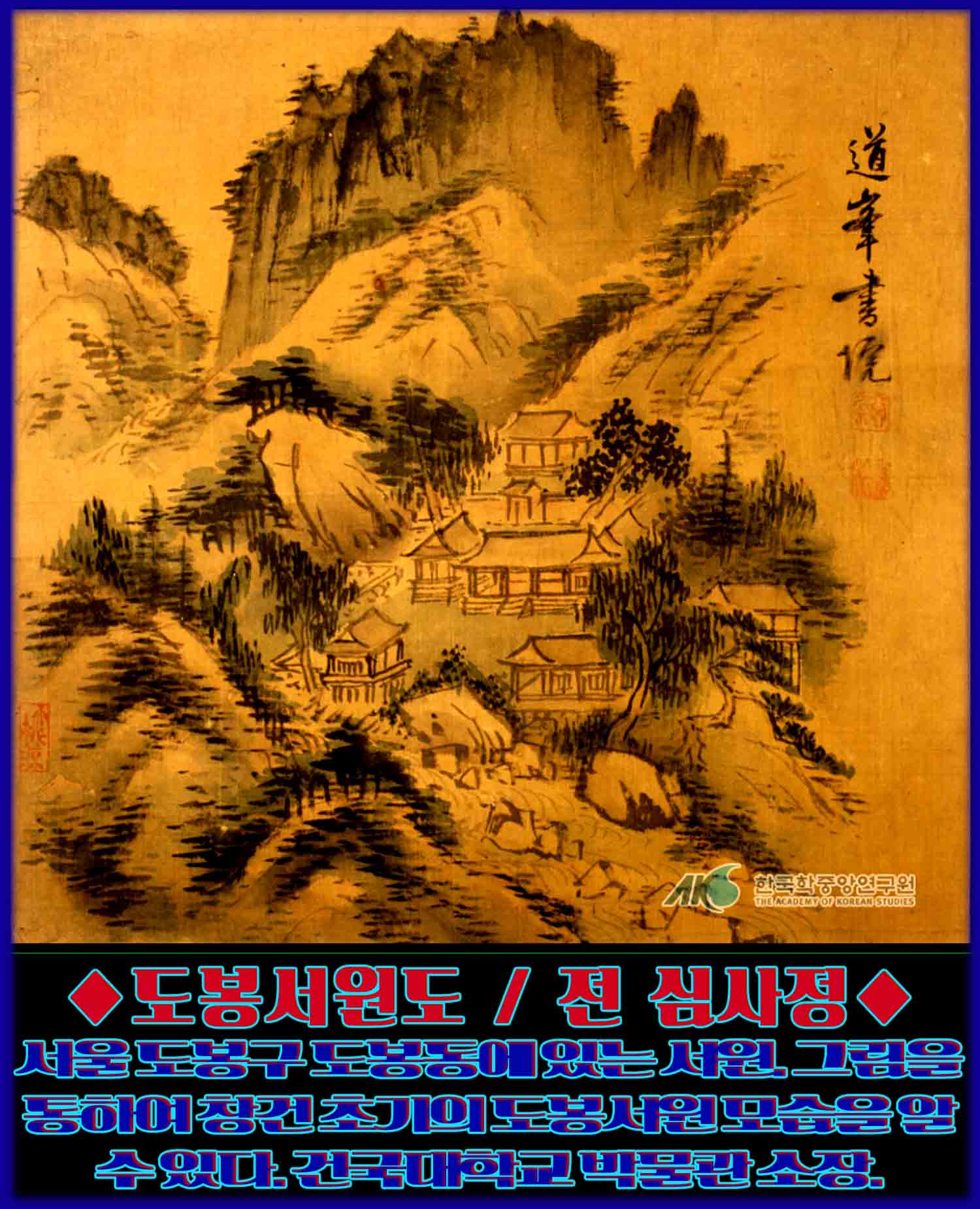

道峯書院記 李珥

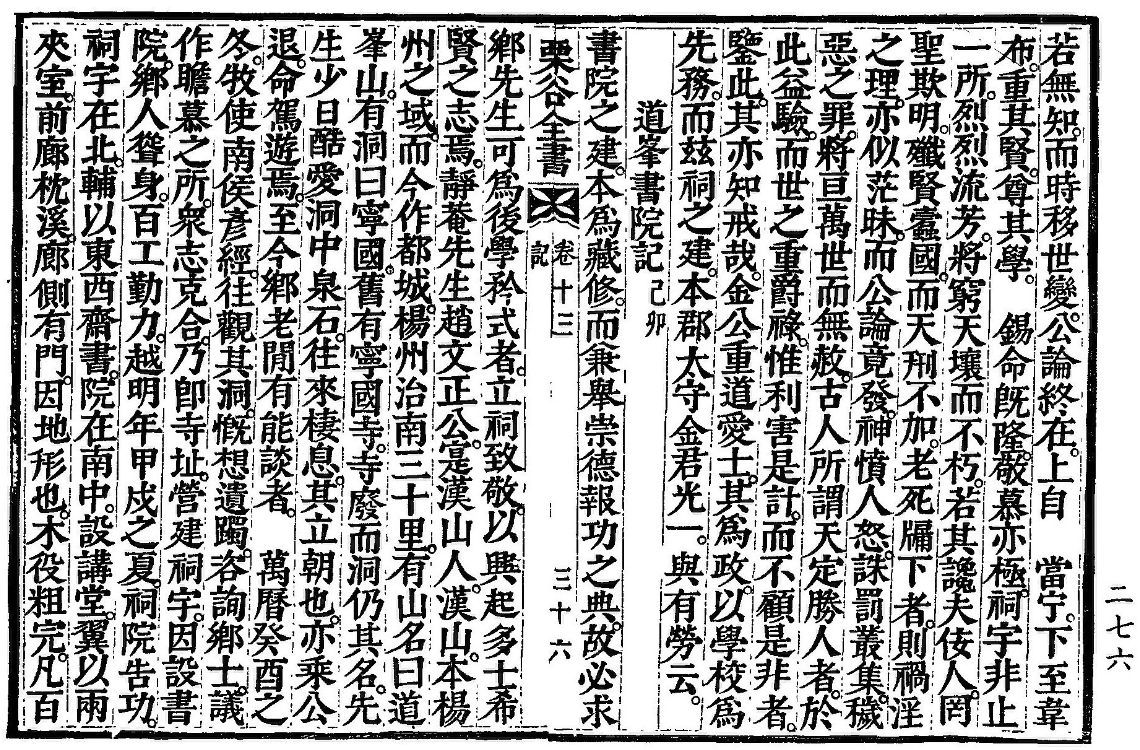

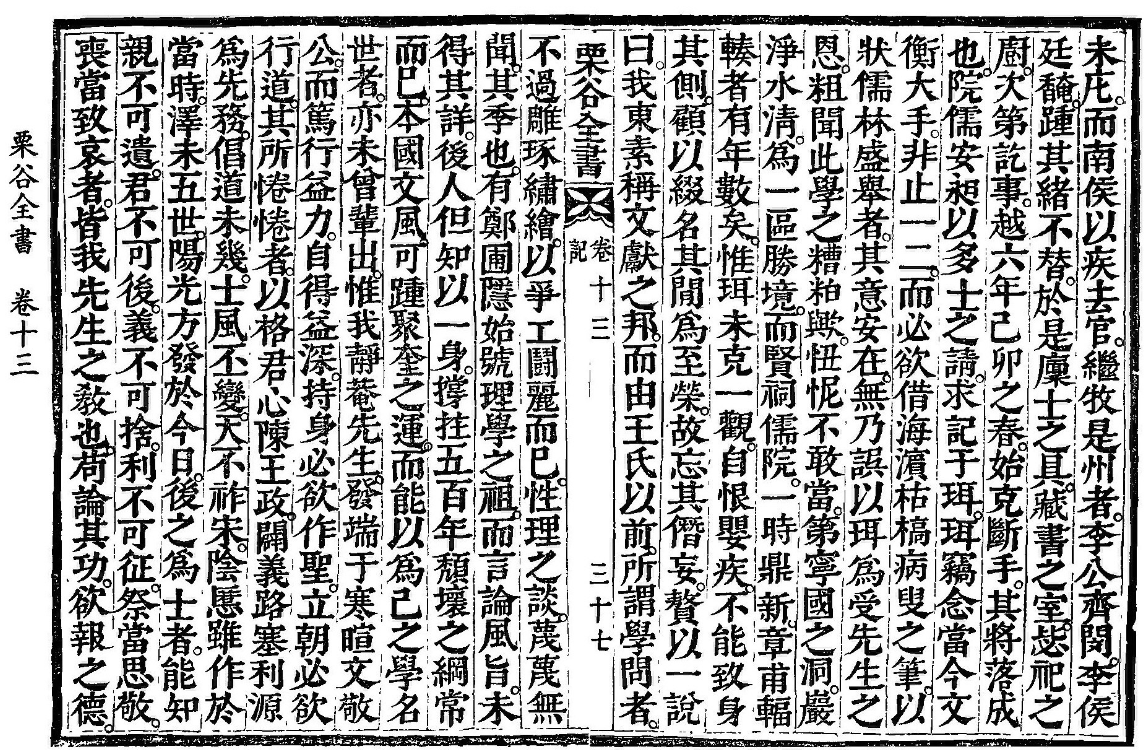

書院之建。本爲藏修。而兼擧崇德報功之典。故必求鄕先生可爲後學矜式者。立祠致敬。以興起多士希賢之志焉。靜菴先生趙文正公。寔漢 山人。漢山。本楊州之域。而今作都城。楊州治南三十里有山。名曰道峯山。有洞曰寧國。舊有寧國寺。寺廢而洞仍其名。先生少日。酷愛洞中泉石。往來棲息。其立朝也。亦乘公退。命駕遊焉。至今鄕老。間有能談者。萬曆癸酉之冬。牧使南侯彥經。往觀其洞。慨想遺躅。咨詢鄕士。議仰瞻慕之所。衆志克合。乃卽寺址。營建祠宇。因設書院。鄕人聳身。百工勤力。越明年甲戌之夏。祠院告功。祠宇在北。輔以東西齋。書院在南。中設講堂。翼以兩夾室。前廊枕溪。廊側有門。因地形也。木 役粗完。凡百未庀。而南侯以疾去官。繼牧是州者。李公齊閔,李侯廷馣。踵其緖不替。於是。廩士之具。藏書之室。毖祀之廚。次第訖事。越六年己卯之春。始克斷手。其將落成也。院儒安昶。以多士之請。求記于珥。珥竊念。當今文衡大手。非止一二。而必欲借海濱枯槁病叟之筆。以狀儒林盛擧者。其意安在。無乃誤以珥爲受先生之恩。粗聞此學之糟粕歟。忸怩不敢當。第寧國之洞。巖淨水淸。爲一區勝境。而賢祠儒院。一時鼎新。章甫輻湊者。有年數矣。珥未克一觀。自恨嬰疾。 不能致身其側。顧以綴名其間爲至榮。故忘其僭妄。贅以一說曰。我東。素稱文獻之邦。而由王氏以前。所謂學問者。不過雕琢繡繪。以爭工鬪麗而已。性理之談。蔑蔑無聞。其季也。有鄭圃隱。始號理學之祖。而言論風旨。未得其詳。後人但知以一身撑柱五百年頹壞之綱常而已。本國文風。可踵聚奎之運。而能以爲己之學名世者。亦未曾輩出。惟我靜菴先生。發端于寒暄文敬公。而篤行益力。自得益深。持身必欲作聖。立朝必欲行道。其所惓惓者。以格君心。陳王政。闢 義路。塞利源爲先務。倡道未幾。士風丕變。天不祚宋。陰慝雖作於當時。澤未五世。陽光方發於今日。後之爲士者。能知親不可遺。君不可後。義不可捨。利不可征。祭當思敬。喪當致哀者。皆我先生之敎也。苟論其功。欲報之德。寧有紀極乎。南侯灼見其然。首此美事。深可尙也已。珥因此竊有感焉。先生平日誨人者。只孜孜於爲己而已。其於習時文。干祥位。固浼浼也。後學之居是院者。誠能捐去俗習。一意以居敬窮理力行。爲深造之功程。相觀而善。相責而改。日趨乎居安 資深之域。則可謂能報先生之恩者矣。瞻拜廟庭。可無愧矣。若是則先生之道。雖否於前。實行於後。豈非斯文之大幸乎。如使立志不篤。舊習作祟。操觚弄墨。惟決科是希。飢食飽嬉。棄寸陰不惜。則其有負於先生。大矣。何面目能入廟門乎。如此則先生之道。旣窮於昔。又廢於今矣。豈不痛哉。嗚呼。後生。具亦克念哉。院中規令。則諸生相與稟定于副提學草堂許公曄。是役也。斯文先後輩。咸助其費。而許公實主張焉。其餘若右參贊白公仁傑,吏曹參判朴公素立之功。亦 表表異衆云。是年暮春旣望。後學德水李珥。記。

[주-D001] 祥 : 祿

■栗谷先生全書卷之十三 記

●율곡(栗谷) 이이(李珥) 1536년(중종 31)~1584년(선조 17)

●己卯七年 先生 四十四歲(1579) 三月。作道峯書院記

●1579년 도봉서원기(道峯書院記)

■도봉서원에 대한 기문(道峯書院記)■

서원을 세우는 일은 본래 장수(藏修, 학업을 닦는 일)와 아울러 선현의 덕을 높이고 공을 보답하기 위한 것이다. 그러므로 반드시 그 고장의 향선생(鄕先生)중에 후학의 모범이 될 만한 이를 찾아 사우(祠宇)를 세우고 경모(敬慕)를 다하여 많은 선비들의 현인 되기를 희망(希望)하는 뜻을 흥기시키는 것이다.

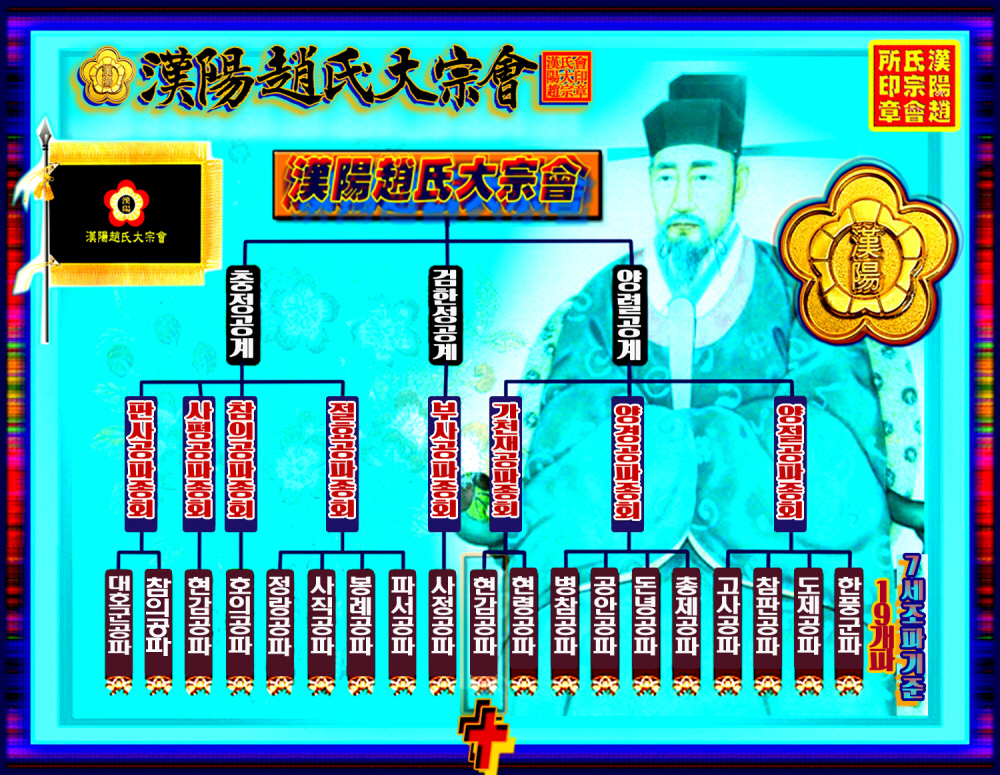

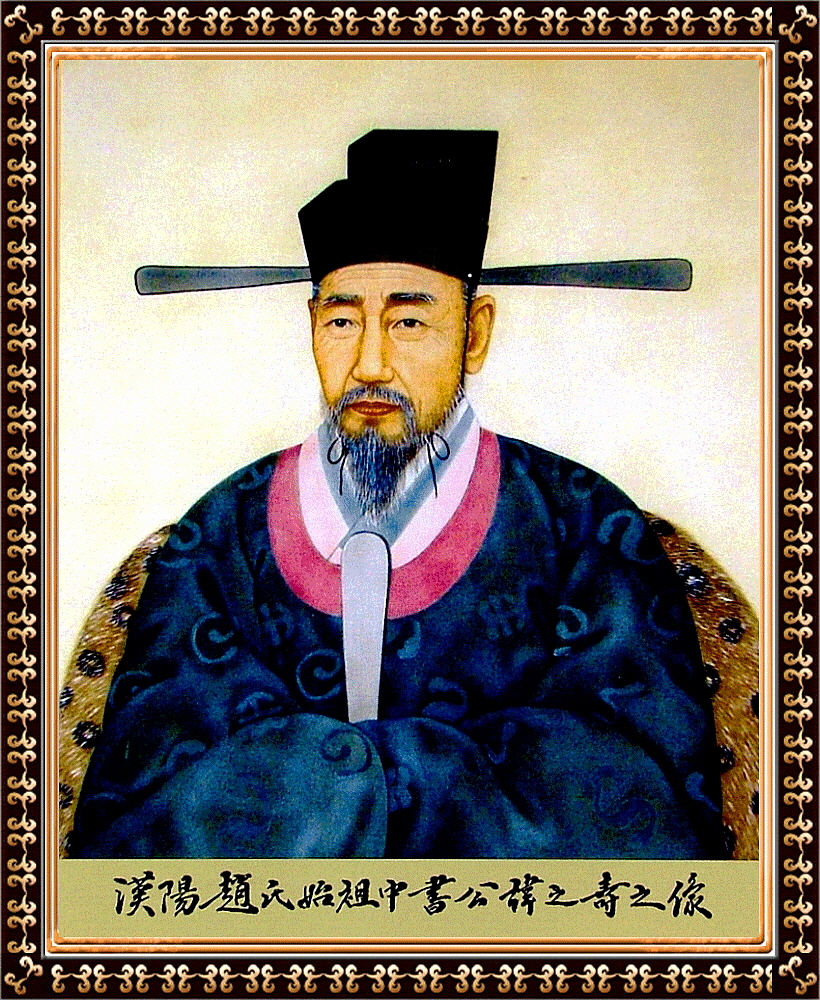

정암(靜菴)선생 조 문정공(趙文正公)은 본관이 한양(漢陽)이다. 한양은 본래 양주(楊州) 지역이었으나 지금은 도성으로 편입되었다. 양주읍 남쪽으로 30리 되는 곳에 도봉산(道峯山)이 있고 거기에 영국동(寧國洞)이 있는데, 옛날에 영국사(寧國寺)가 있다가 지금 절은 없어지고 동의 이름만 그대로 전해진다.

선생이 소시(少時)에 이 동중의 천석(泉石)을 무척 좋아하여 왕래 휴식하였고 조정(朝廷)에 있을 때도 공무가 끝나는 틈을 타 이곳을 찾아 노닐었으므로 지금에도 시골 노인 중에는 이러한 옛말을 하는 자가 있다.

1573년(선조 6) 겨울에 목사(牧使) 남언경(南彦經)이 이곳을 찾아보고 개연(慨然)히 선생의 유적을 회상하고는 시골의 선비들을 찾아서, 경모(敬慕)할 사우를 만들 것을 의논한 바, 중지(衆志)가 일치되었다. 바로 옛 절터에 사우를 건립하고 이어 서원(書院)을 시설하니 향인들이 분발하고 공인(工人)들이 노력하여 이듬해 여름에 사우와 서원이 완공되었다.

사우는 북쪽에 위치하여 동재(東齋)와 서재(西齋)로 보조 건물을 삼았고, 서원은 남쪽에 위치하였는데, 가운데에 강당을 설치하고 그 양쪽에는 두 협실(夾室)로 배치하고 전랑(前廊, 앞에 있는 행랑)은 시내를 내려다보고 낭사(廊舍) 옆에는 문이 있으니, 모두 지형을 따른 것이다.

목수의 역사(役事)만이 대강 완공되었을 뿐, 나머지 모든 일이 갖추어지지 않았는데 남 목사(南牧使)는 병으로 인하여 벼슬을 그만두고 후임으로 온 목사 이제민(李齊閔)과 또 그 뒤를 이은 이정암(李廷馣)이 이 사업을 잘 계승 수행하였다. 선비에게 급여할 녹미와 서적을 보관할 서실과 제물을 차릴 주방 등이 차례로 형성되었다. 6년째 되는 1579년(선조 12) 봄에 비로소 일손을 떼게 되었다.

낙성식에 앞서 서원의 유생 안창(安昶)이 많은 선비들의 소청으로 나에게 기문을 청하여 왔다. 이(珥)가 가만히 생각하건대, 지금 문형(文衡)의 대가들이 한두 명이 아닌 터에 바닷가의 마르고 병든 늙은 이의 붓을 반드시 빌어 유림의 성대한 행사를 표장(表章)하려는 본의가 어디에 있을까. 혹 이(珥)가 선생의 끼치신 은택을 받아 이 학문의 조박(糟粕)이라도 대강 체득했다고 잘못 생각한 것이나 아닐까, 이(珥)는 너무 부끄러워 감히 감당하지 못할 일이다.

다만 영국(寧國)의 동학(洞壑)은 암석이 깨끗하고 물이 맑아 한 구역의 승지를 이루었고, 현인의 사우와 유교의 서원이 일시에 새로이 갖추어져 있어 많은 유생들이 모여 든 지 몇 해가 되었는데 한 번도 관람하지 못하였다. 유감스럽게도 신병이 있어 직접 찾아 갈 수 없고, 다만 이름만이라도 그 사이에 끼이게 되는 것을 지극한 영광으로 여기기 때문에 참람되고 망령됨을 잊고 한 마디 말을 덧붙이려 한다.

우리나라가 본래 문헌(文獻)의 나라로 일컬어지고 있기는 하나 고려〔王氏〕이전에는 소위 학문이라는 것이 미사(美辭)를 조작하고 여구(麗句)를 추구하였을 뿐, 성리(性理)에 관한 담론은 전연 들을 수 없다가 그 말엽에 와서 정포은(鄭圃隱)이 비로소 이학(理學, 성리학)의 시조로 일컬어지기는 하나 그 언론과 풍지(風旨)는 상세히 알 수 없었고, 후인들이 다만 한 몸으로 5백 년 동안의 퇴폐하고 파괴된 강상(綱常)을 떠받쳤음을 알고 있을 뿐이다.

우리 본국에 들어와서는 문풍(文風)이 취규(聚奎)하던 운(運)을 이었으나 능히 위기(爲己)의 학문으로 세상에 이름난 이는 역시 배출되지 않았다.

오직 우리 정암 선생만이 그 단서를 한훤당(寒喧堂) 문경공(文敬公)에서 얻어 독실한 행의가 더욱 힘차고 스스로의 체득이 한층 깊어, 몸가짐은 반드시 성인이 되고자 하였고 조정에 서서는 반드시 도를 행하고자 하였으니, 정성스럽게 힘쓴 바는 군심(君心)을 바로잡고 왕정(王政)을 개진하며 도의의 길을 열고 이욕의 근원을 막는 일로 선무(先務)를 삼았다.

이를 창조한 지 얼마 되지 않아서 선비의 기풍(氣風)이 크게 달라졌는데, 하늘이 송(宋, 조선 중종 시대를 중국 송나라에 비유하는 말)나라를 돕지 아니하여 음흉하고 간특한 일이 비록 당시에 조작되기는 하였지만, 그 유풍(流風) 여운(餘韻)이 5세도 못되어 양광(陽光)이 오늘에 와서 발하기 시작하였다. 후세의 선비된 자가, 어버이는 버릴 수 없음과 임금은 뒤로 미룰 수 없음과 의리는 버릴 수 없음과 이욕은 취할 수 없음과 제사에는 경건을 생각하고 상사(喪事)에 슬퍼할 줄 아는 것은 다 우리 선생의 가르침 때문이다. 진실로 그 공적을 논하고 그 은덕을 보답하려면 어찌 끝이 있겠는가? 그 사실을 분명히 간파하고 이 아름다운 일을 시작한 것은 매우 높일 만한 일이다.

이(珥)는 이로 인하여 가만히 느끼는 바가 있다. 선생이 평소에 사람을 교훈한 일은 다만 위기(爲己)의 학문을 힘쓰는 데 있었을 뿐, 시문을 익혀 벼슬자리를 구하는 일에는 그저 범연하였다.

이 서원에 기거하는 후학이 진실로 세속의 풍습을 일체 제거하고 한결같이 거경(居敬)·궁리(窮理)·역행(力行)하는 것으로 심조(深造, 쉬지 않고 공부하는 것)하는 공정(功程)을 삼아 서로 관감(觀感)하고 서로 책선(責善)하여 거안 자심(居安資深:이치에 안착하고 수용함이 깊음)의 경지로 나아간다면 선생의 은혜를 능히 보답한다 이를 것이며, 묘정(廟庭)을 첨배(瞻拜)하는 데 부끄러움이 없을 것이다.

이와 같이 한다며 선생의 도가 비록 전에는 비색하였으나 뒤에 와서 실현되는 셈이니, 어찌 사문(斯文)의 큰 다행이 아니겠는가?

만약 입지(立志)가 독실하지 못하고 구습(舊習)이 작용되어 문사(文辭)나 짓고 필묵이나 희롱하여 과시(科試)만을 희망하고, 주리면 먹고 배부르면 희유(嬉遊)하여 얼마 안 되는 시각이라 해서 아끼지 않는다면 선생을 저버린 바가 크다. 무슨 면목으로 묘문 안으로 떳떳이 들어갈 수 있겠는가? 이와 같이 되면 선생의 도는 이미 옛날에 궁하였고 또 지금에 와서도 폐기되는 셈이니, 어찌 애통스럽지 않으랴. 아! 후생은 이를 생각해야 한다.

서원(書院)의 규약은 제생(諸生)들이 부제학(副提學) 초당(草堂) 허공 엽(許公曄)에게 품의하여 정하였다.

이 공사에 사문(斯文)의 선후배가 다 함께 비용을 도왔지만 허공이 실로 이에 앞장섰고 그밖에 우참찬(右參贊) 백공 인걸(白公仁傑)과 이조참판(吏曹參判) 박공 소립(朴公素立)의 공 또한 딴 사람들보다 특이하였다.

1579년(선조 12) 덕수인(德水人) 율곡(栗谷) 이이(李珥)가 쓰다.

출처: https://sugisa.tistory.com/15719623 [晛溪 斗井軒 Sugisa:티스토리]

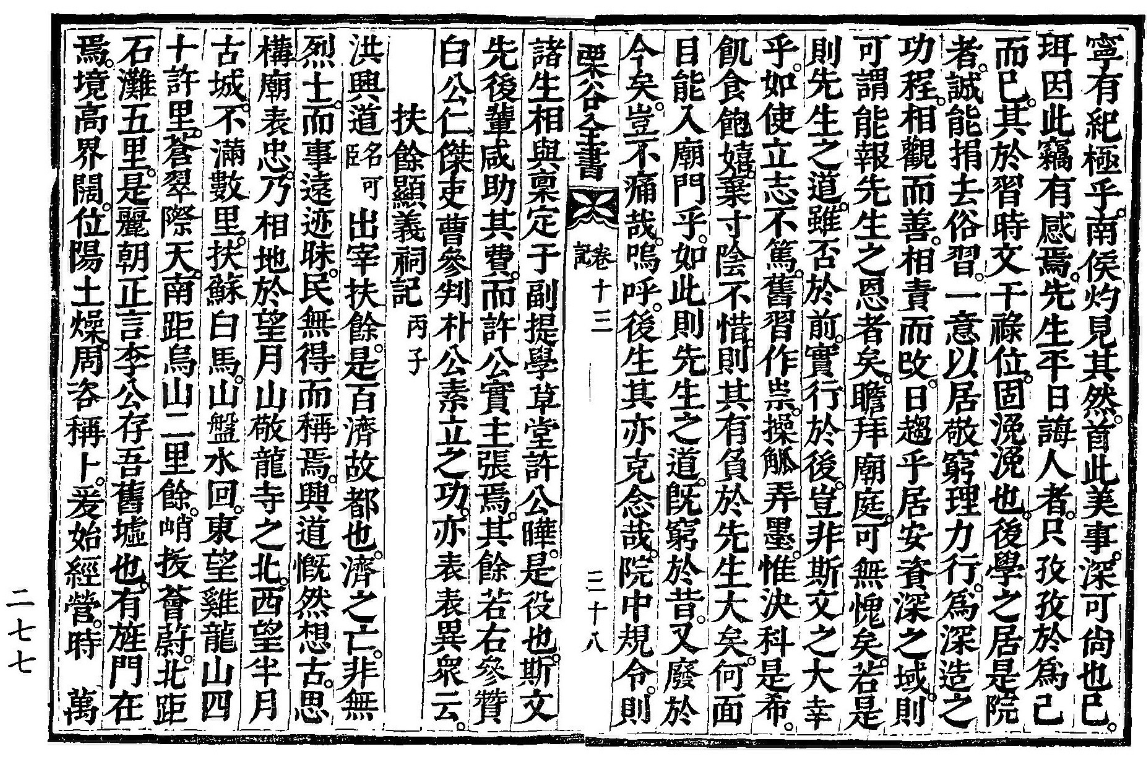

深谷書院講堂記 宋時烈

粤自仁,明兩朝以來。先生之道。大明於世。雖婦人孺子。莫不誦其名。稱其德。後雖有能言之士。更無容贅其辭矣。惟太學生康惟善之疏。是伸冤明道第一文字。而論先生源派者。未免有可疑。其以圃隱爲東方理學之宗者。蓋圃隱始 以程朱之說。啓牖東士。其橫豎說話。直契無違。則其謂之理學之宗者。不亦宜乎。至其以金司藝叔滋。爲傳圃隱之學於冶隱。以授其子畢齋。以至於金文敬公。而遂及於先生。則竊恐不得爲不易之定論也。先生授受之統。非後學所敢議。然竊以諸老先生之尙論及以先生言論風旨觀之。則竊謂中間數君子。特以發其端而已。惟受學於文敬公者。不可誣也。蓋先生。負特立之資。膺奎明之會。不繇師傳。獨契道妙。由濂洛關閩之學。上求乎大學,語,孟,中庸之旨。規摸正 大。工夫嚴密。粹然聖賢之道。而純乎帝王之法矣。雖能行之一時。而傳之於後者。可以愈久而無弊矣。嗚呼。此豈人力之所與哉。天實啓之也。朝廷旣從祀文廟。則其崇報也極矣。而京外章甫。又卽丘墓之傍。建祠妥靈。而講堂則未遑也。其後。章甫縉紳。又合謀鳩材。經始於丁酉之秋。訖功於戊戌之春。藏修遊息之所。於是略備矣。而先生五世孫今三山使君渭叟。爲諸生。求記於余。余以爲先生之生於我東者。實如濂溪之於宋朝也。豈必授受次第如貫珠。然後乃爲道 學之傳哉。凡後人之登斯堂者。不徒想像乎先生容色聲音。而必須講求乎先生之所學。不過近宗乎程,朱之正脈。而上求乎洙泗之妙旨而已。夫出口入耳。爲名無實者。固先生之所深恥也。況於浮靡藻繪之習哉。蓋嘗聞書院之設。莫盛於宋朝。其勸戒院士之設。莫備於張南軒嶽麓之記矣。細而飮食起居之節。近而事親從兄之實。微而天理人欲之際。則可謂無餘蘊矣。而晦翁猶以爲未究乎下學之功。而必使養之於未發之前。察之於將發之際。善則擴充之。惡則 克去之。夫二子之說。卽先生之所服習而受用者也。然則欲求先生之學者。捨是。宜無他說也。抑先生遺事。有逸於諸書者。先生從文敬於煕川之時。年僅十七矣。文敬得一美味。將奉送母夫人。守者不謹。爲烏圓所攫。文敬聲氣頗厲。先生進曰。先生奉養之誠。則誠至矣。而君子辭氣。不可須臾放過也。文敬不覺膝前執手曰。我非汝師。而汝實我師也。終日嘖嘖。先生資質之美。固度越今古。而文敬服善之量。亦有所相發於先生矣。煕川之遺老。至今傳爲美談。此宜揭於 斯堂。故竝著之。時崇禎癸丑十月▣日。恩津宋時烈。記。

용인현(龍仁縣) 심곡서원(深谷書院) 강당기(講堂記)

지난 인종(仁宗)ㆍ명종(明宗) 두 조정(朝廷) 이래로 선생(조광조(趙光祖)를 일컬음)의 도(道)가 세상에 크게 밝아져서 비록 부인네나 아이들까지도 그의 이름을 외고 그의 덕을 칭송(稱頌)하지 않는 자가 없었으며, 그후에는 비록 말을 잘하는 선비가 있어도 다시는 말을 덧붙일 수 없게 되었다. 오직 태학(太學) 유생(儒生) 강유선(康惟善)의 소장(疏章)이 바로 원한(寃恨)을 풀고 도를 밝힌 첫 번째의 문자(文字)였으나, 선생의 연원(淵源)을 논한 것은 의심스러운 바가 있다.

그가 포은(圃隱 정몽주(鄭夢周))을 동방 이학(理學)의 조종(祖宗)으로 삼은 것은, 대개 포은이 맨 처음 정주(程朱)의 학설로 우리나라를 계도(啓導)했는데, 그가 종횡(縱橫)으로 설화(說話)한 것이 이학에 부합하여 어김이 없었으니, 그를 이학의 조종이라 이른 것이 어찌 당연하지 않은가. 그런데 야은(冶隱 길재(吉再))이 포은한테서 전해 받은 학문을 사예(司藝) 김숙자(金叔滋)가 그의 아들 점필재(佔畢齋 김종직(金宗直))에게 전수(傳授)해서 김 문경공(金文敬公 문경은 김굉필(金宏弼)의 시호)에게 내려왔다가 드디어 선생에게 미쳐 왔다는 것은, 바꿀 수 없는 정론(定論)이 되지 못한 듯하다. 선현(先賢)이 주고받은 계통(系統)을 후학(後學)이 감히 논의할 바 아니나, 여러 노선생(老先生)의 언론(言論)과 선생의 풍지(風旨)로써 본다면, 중간 두어 분은 다만 그 단서(端緖)를 계발(啓發)했을 뿐이고, 오직 문경공에게서 수학(受學)했음만이 속일 수 없는 일이다.

대개 선생은 특출한 자질을 가지고 문명(文明)한 기회를 만나서 스승으로부터 전해 받은 것 없이 홀로 도의 묘리(妙理)를 깨쳤다. 염락관민(濂洛關閩)의 학문을 말미암아서 위로 《대학(大學)》ㆍ《논어(論語)》ㆍ《맹자(孟子)》ㆍ《중용(中庸)》의 논지(論旨)를 구했는데, 규모(規模)가 정대(正大)하고 공부가 엄밀(嚴密)하여 순수한 성현의 도이고 제왕(帝王)의 법이었다. 비록 한 시대에 시행되지는 못했으나, 후세에 전해서 더욱 오래되어도 폐단이 없을 만하였다. 아, 이것이 어찌 인력(人力)의 간여할 바이겠는가. 하늘이 실상 계시(啓示)한 것이다. 조정에서 이미 문묘(文廟)에 종사(從祀)토록 했으니, 그를 보답함이 매우 지극하였다. 그런데 서울과 외방 선비들이 또 그의 무덤 곁에 사당을 세우고 신위를 봉안했으나, 강당(講堂)은 미처 짓지 못하였다가 그후에 장보와 진신이 다시 의논하고 재목(材木)을 모아, 기해년 3월에 시작해서 신축년 2월에 준공하였다. 이리하여 공부하고 휴식하는 장소가 대략 완비되었다. 선생의 5대손인 지금 삼수 군수(三水郡守) 위수(渭叟)가 여러 학생을 위해서 나에게 기(記)를 청했다.

나는 이렇게 생각하였다. 선생이 우리나라에 탄생한 것은 염계(濂溪 주돈이(周敦頤))가 송 나라에 태어난 것과 같다. 어찌 반드시 구슬을 꿰듯이 차례로 주고받아야만 이 도학(道學)의 전통(傳統)이 되는 것이랴. 무릇 후인으로서 이 강당에 오르는 자는 한갓 선생의 용색(容色)과 성음(聲音)만을 상상하지 말고 반드시 선생의 학문한 바를 강구(講究)해야 할 것이다. 대저 선생의 학문은 가깝게 정주 학문의 정맥(正脈)을 종주로 삼고 위로 수사(洙泗 공자의 연원을 일컬음)의 오묘한 지의(旨意)를 구한 데에 불과하였다. 대저 입에서 나와 귀로 들어왔으나, 이름만 있고 실상이 없는 것은 선생이 매우 부끄러워하던바였는데, 하물며 겉으로 화려하게 꾸미는 버릇이겠는가.

일찍이 들으니, 서원을 설치한 것은 송 나라 때에 가장 성했고, 서원에서 공부하는 선비를 권장(勸奬)한 말로는 장남헌(張南軒 장식(張栻))의 악록기(岳鹿記)만큼 구비한 것이 없다 한다. 세밀(細密)하기로는 음식(飮食)ㆍ기거(起居)의 절차. 비근(卑近)하기로는 어버이를 섬기고 형을 따르는 실상과, 현미(玄微)하기로는 천리와 인욕의 즈음까지 거론하지 않은 것이 없으니, 따로 할 말이 없다고 이를 만하다. 그런데 회옹(晦翁)은 오히려 ‘하학(下學)들의 공부에 대해서는 궁구하지 못했다.’ 하여 반드시 발(發)하기 전에 수양하고 발하는 즈음에 살펴서 선(善)은 확충(擴充)시키고 악(惡)은 이겨서 없애도록 하였다. 대저 두 부자(夫子)의 설은 곧 선생이 복습(服習)해서 받아들였던 것이다. 그렇다면 선생의 학문을 구하고자 하는 자는 이것을 버리고는 딴말이 있을 수 없다.

선생의 유사(遺事)로서 여러 글에 빠진 것이 있다. 선생이 문경공을 따라서 희천(煕川)에 갔을 때 나이가 겨우 17세였다. 문경공이 맛좋은 음식 한 가지를 구해서 모부인(母夫人)에게 보내려고 하는데 간수하는 자가 소홀히 하여 솔개가 움켜가 버리므로 문경공의 꾸중 소리와 기색이 자못 엄숙하자 선생이 앞에 나아가서,

“선생께서 봉양하려는 정성은 진실로 지극하지마는, 군자(君子)의 말과 기색은 잠시라도 함부로 해서는 안 됩니다.”

하므로, 문경공이 듣고 자신도 모르게 무릎으로 걸어서 선생의 손을 잡으면서,

“내가 너의 스승이 아니고, 네가 실상 나의 스승이다.”

하고는, 종일토록 칭찬해 마지않았다. 선생의 아름다운 자질은 진실로 고금에 뛰어났지마는, 문경공의 선에 복종(服從)하는 도량(度量) 또한 선생과 서로 계발(啓發)된 바 있었다. 희천의 고로(古老)가 지금까지 이 일을 미담(美談)으로 전하는데, 이것을 이 당에 게시(揭示)함이 마땅하므로 아울러 나타내었다.

숭정 기원 후 계축년(1673, 현종14) 10월 일에 은진 송시열은 쓴다.

淸陰先生集卷之十四 / 上梁文 二首

深谷書院重建上梁文 在龍仁先生墓傍

人之有道也。莫尙尊師講學之方。文不在玆乎。宜新揭虔妥靈之所。僉謀協順。舊觀增光。文正公靜庵先生。道宗鄒魯。學傳程朱。居家事親。天然孝友之性。進德修業。自以聖賢爲期。淵源夙接於寒暄。踐履日就於眞實。神明可質。士林攸依。豈惟義理精微之間。無事不察。蓋於視聽言動之際。非禮勿爲。當中廟更化之辰。有漢庭薦士之擧。朝家則待以不次。謙遜而進由大科。爰契合而動皆昭融。遂登庸而畀以綱紀。明主之眷。將擬旱作霖雨 羹作鹽梅。先生之心。欲使出爲唐虞君爲堯舜。庶幾無匹夫不獲。何難致比屋可封。嗟吾道之不行。痛讒言之罔極。東都處士。憂傷殄瘁之詩。南國騷人哀怨招魂之賦。公論復起。不待百年。斯文再興。尙賴一脈。迺卜靑烏之舊地。仍恢白鹿之新規。南面專祠。宛符兩楹之夢。秋天爽氣。想像亞聖之姿。道固隨世而汚隆。事或因時而擧廢。蕭條兵燹之後。寂莫絃誦之場。俎豆儀容。久輟中丁之禮。師生問學。多乏爲己之誠。儒風以之澆漓。士論莫不傷歎。經營重建。遠邇咸輸。舍舊圖新。去卑湫而就爽 塏。賁功程事。嚴繩墨而正規模。升堂室則瞻仰之懷逾勤。視簡策則答問之義斯在。玆實後生景賢衛道之志。抑亦盛朝興學右文之功。將擧脩梁。載涓吉日。頌竊效於晉人張老。才顧慙於楚曲陽春。

兒郞偉抛梁東。喜見彬彬振士風。弟子莫憂人未識。也誰勤學不成功。

兒郞偉抛梁西。大道如天人自迷。欲識聖門眞路脈。玄關早透一丸泥。

兒郞偉抛梁南。道在眼前如倚參。君子由來恒自 重。才將天地竝爲三。

兒郞偉抛梁北。大禹當年寸陰惜。日月如馳不少留。傷悲歲莫知何益。

兒郞偉抛梁上。俯察人文仰天象。三光五岳盪精光。男子胸中要器量。

兒郞偉抛梁下。耦耕莫道無閒野。舌爲耒耟紙爲田。書有三謨詩二雅。

伏願上梁之後。圖書靜嘉。簪履安穩。循模守範。人知師道之賢。敬業樂群。士無自暴之病。鞏固指山河而等久。文明與日月而俱昭。有來欽欽。其永肅肅。

심곡서원(深谷書院)을 중건할 때의 상량문 용인(龍仁)에 있는 선생의 묘 곁에 있다.

사람의 도에 있어서는 스승을 높이 받들고 학문을 강구하는 것보다 더 높은 것이 없으며, 문(文)이 여기에 있으니 경건한 마음으로 영혼을 모실 장소를 새롭게 세우는 것이 마땅하다. 이에 여러 사람들이 계책을 합하고 순하게 협조하여 예전의 집에 광채를 더하게 되었다.

문정공(文正公) 정암(靜庵) 선생께서는 도통(道統)은 공자(孔子)와 맹자(孟子)를 종주로 삼고, 학통(學統)은 정자(程子)와 주자(朱子)에게 전해 받았다. 집 안에 거처하고 부모를 섬김에 있어서는 천연히 효성스럽고 우애로운 품성으로 하였으며, 덕을 진보시키고 학업을 닦을 때에는 스스로 성현이 될 것으로 기약하였다. 학문의 연원은 일찌감치 한훤당(寒暄堂)에게 사사(師事)하였으며, 실천하는 것은 날마다 진실에 나아갔는바, 신명(神明)에게 질정할 수 있고 사림(士林)들이 의지하는 바이다. 그러니 어찌 오직 의리의 정미한 사이에서만 살피지 않는 일이 없었겠는가. 대개 보고 듣고 말하고 행동하는 즈음에도 예가 아니면 행하지 않았던 것이다.

중종(中宗)께서 교화를 새로이 펼 때를 당하여 한나라 조정에서 선비를 천거하던 것과 같은 거조가 있었는데, 조정에서는 불차탁용(不次擢用)의 예로 대접하였으나, 겸손하게 사양하고서 대과(大科)를 통하여 관직에 나아갔다. 이에 서로의 뜻이 꼭 들어맞아서 하는 일마다 모두 환히 빛나게 되자, 드디어 등용하고서 강기(綱紀)를 책임지는 자리를 맡겨 주었다. 밝은 임금께서 총애하여 장차 가뭄이 들었을 때에 임우(霖雨)가 되게 하고 국을 끓일 적에 염매(鹽梅)가 되게 하려고 하였으며, 선생의 마음은 당우(唐虞) 시대보다도 더 뛰어난 시대로 만들어 임금으로 하여금 요 임금이나 순 임금이 되게 하려고 하였다. 그리하여 필부라도 제자리를 얻지 못한 사람이 거의 없었으니, 집집마다 정표(旌表)하여 봉할 수 있게 하는 것이 뭐가 어려웠겠는가.

아, 우리 도가 행해지지 않음이여, 참언의 망극함이 애통하다. 동도처사(東都處士)는 걱정스러워 진췌(盡悴)의 시를 읊조렸고, 남국소인(南國騷人)은 맘 슬퍼서 초혼(招魂)의 부(賦)를 읊었다. 그러나 공론이 다시 일어나는 것은 백 년을 기다리지 않아도 되었으며, 사문(斯文)이 다시 일어나는 것은 오히려 일맥(一脈)에 의지하였다. 이에 청오(靑烏)의 옛 자리를 택하였으며, 이어 백록(白鹿)의 새로운 규모를 회복하였도다. 남쪽을 향한 자리에 위패를 모셨으니 두 기둥 사이에 앉은 꿈에 완연히 부합되었고, 가을 하늘의 기운이 상쾌하니 아성(亞聖)의 자태를 상상할 수 있겠다.

도는 참으로 세상을 따라서 더러워지거나 높아지는 법이고, 일은 혹 때를 인하여 거행되거나 폐해지는 법이다. 병화(兵禍)의 뒤끝이라 쓸쓸해졌으며, 현송(絃誦)의 장이 적막해졌다. 조두(俎豆)의 의용에 있어서 오래도록 중정(仲丁)의 예가 폐해졌으며, 스승과 제자 사이에 학문을 함에 있어서 자신을 위한 학문을 하는 정성이 부족하였다. 유학(儒學)의 풍조가 이로 인해 척박해졌으며, 선비들의 공론이 상심하여 탄식하지 않음이 없었다. 경영하여 새로 건립하매 원근의 사람들이 모두 모여들었다.

옛것을 버리고 새로운 것을 도모하매 낮아 축축한 곳을 버리고 상쾌하고 밝은 곳으로 나아갔으며, 공을 꾸미고 일을 헤아리매 승묵(繩墨)을 엄격히 하고 규모(規模)를 바르게 하였다. 당실(堂室)에 오르면 우러르는 마음이 더욱더 부지런해지고, 간책(簡策)을 보면 묻고 답하는 의리가 그 안에 있다. 이는 실로 후생들이 성현을 우러르고 도를 지키려는 뜻인 것이며, 또한 역시 성대한 조정에서 학문을 일으키고 문을 숭상하는 공인 것이다. 장차 긴 대들보를 올리고자 하여 길한 날짜를 가리었다. 송(頌)은 적이 진(晉)나라의 장로(張老)를 본받고자 하나, 재주는 도리어 초(楚)나라의 양춘곡(陽春曲)에 부끄럽다.

어기영차 대들보의 동쪽 향해 떡 던져라 / 兒郞偉抛梁東

아름답게 선비 풍모 떨쳐져서 맘 기쁘네 / 喜見彬彬振士風

제자들아 남들이 안 알아줌을 걱정 말라 / 弟子莫憂人未識

누가 힘써 학문하고 공 이루지 못했으랴 / 也誰勤學不成功

어기영차 대들보의 서쪽 향해 떡 던져라 / 兒郞偉抛梁西

큰 도 하늘 같건마는 사람 절로 미혹되네 / 大道如天人自迷

성현 되는 참된 길을 알고 싶을 경우에는 / 欲識聖門眞路脈

현관 문의 일환니를 일찌감치 뚫으시게 / 玄關早透一丸泥

어기영차 대들보의 남쪽 향해 떡 던져라 / 兒郞偉抛梁南

도가 바로 눈앞 있어 마치 의참한 것 같네 / 道在眼前如倚參

군자들은 예전부터 항상 자중하였거니 / 君子由來恒自重

하늘에다 땅과 함께 삼재가 되었다네 / 才將天地竝爲三

어기영차 대들보의 북쪽 향해 떡 던져라 / 兒郞偉抛梁北

대우께선 그 당시에 촌음조차 아끼셨네 / 大禹當年寸陰惜

해와 달은 말달리듯 잠시도 안 멈추거니 / 日月如馳不少留

세월이 안 기다려 줌 슬퍼한들 무슨 소용 / 傷悲歲莫知何益

어기영차 대들보의 위를 향해 떡 던져라 / 兒郞偉抛梁上

구부려서 인문 보고 우러러서 천상 보네 / 俯察人文仰天象

삼광 오악 발산하는 정결한 빛 일렁이니 / 三光五岳盪精光

남아 장부 가슴속엔 도량 있어야만 하네 / 男子胸中要器量

어기영차 대들보의 아래 향해 떡 던져라 / 兒郞偉抛梁下

밭 갈면서 버려진 들 없다고는 말을 말라 / 耦耕莫道無閒野

혀를 보습으로 삼고 종이를 밭 삼았거니 / 舌爲耒耟紙爲田

《서경》 속에 삼모 있고 《시경》 속에 이아 있네 / 書有三謨詩二雅

삼가 바라건대, 대들보를 올린 다음에는 도서(圖書)는 깨끗하여 아름다워지고 잠리(簪履)들은 편안하고 안온하여져, 모범을 따르고 지켜서 사람들이 사도(師道)의 좋음을 알게 하고, 학업을 공경히 하면서 여럿이 모여 즐겨서 선비들이 자포자기(自暴自棄)하는 병통이 없게 하소서. 공고하기는 태산(泰山)이나 황하(黃河)와 같이 나란히 오래가고, 밝고 환하기는 해나 달과 더불어서 함께 밝게 빛나, 후진들이 공경하고 공경하며 엄숙하고 엄숙하게 하소서.

丹雲集 卷之七 記 深谷書院重建記 [민병승(閔丙承), 1865 - 1946, 단운집(丹雲集)]

夫輔世長民成久遠之業者莫大乎敎化之隆而敎化之本則尊賢重道人倫 之所以明而風俗之所以厚也我靜庵先生以命世特起之才遠紹傍搜充而 爲德行發而爲事業入而事君則必思堯舜其君出而理民則必欲堯舜其民 全體大用之學講之明而行之力豈非以斯道自任者歟旣沒之後自本朝 己腏食夫子廟庭穆陵乙巳邦人士服先生之敎感先生之德創立院祠于 龍仁之深谷春秋饗獻祠之厄丙子兵燹爲鞠莽者五十年博士孫公倬去卑 湫就爽塏重建正堂而餘屋未完寧陵元年庚寅賜院額繼以講堂臨深樓 山仰聞香等閣次第增築籩豆秩秩絃誦洋洋歲月滋久風雨搴屋困於撑拄 臨深山仰聞香樓閣竟乃撤而未克經始距今六十三年前疊院毁撤時深谷 書院以先生曾廬墓之地衣履之藏得巋然而存明陵朝有御題詩我家文 忠公謹識其下方以爲傳寶後二百年壬申(1932)韓承旨圭復改粧復奉院任孟輔淳慨然以興作自任曰今焉未集厥功非體列理尊賢之意又非昭明吾道之 忱也爰謀同知罔不奔走從事以貲以力迭相佽助庀事於癸酉(1933)四月訖工於 八月三十日改建正堂自內三門至外三門罅漏者補之邪傾者正之朽壞者 新之裁正方隅崇峻堂陛像設如在邈乎嵩岱之峻極爛若星斗之麗天文獻 之徵前有淸陰金文正公華陽老子陶庵李文正公備述之今何敢更贅是役 也增飾以廣其制增土以高其基隷業之館庖湢之室巍然炳然頓還舊規以 至墉垣之環繞階序之布列道路橋梁無不繕修齋任及儒林諸君子賢勞以 迄於成皆可書也旣落之後諸章甫屬丙承爲記以謹歲月竊念猥當授簡之 末俎豆之事喜聞而樂道之烏可以不敏辭嗚呼天步艱難倏爲四十年星霜 士氣日挫斯文不絶如線倏然有陽復之漸是爲吾黨賀然師生之講隷於斯 者徒有修學之名而不切問近思則不幾於桅辭蠟言之歸宜責其躬以成德 建才而收夫風俗益厚敎化大行不負我列聖培養之恩于以明先生道體 之廣博方可謂依瞻之本藏修之工兩得其道云

深谷書院

영어음역: Simgok Seowon

영어의미역: Simgok Confucian Academy

지역: 경기도 용인시 수지구 상현동 203-2[심곡로 16-9]

[출처] 한국학중앙연구원 - 향토문화전자대전

●조광조의 묘소가 이곳에 있기 때문에 일찍부터 서원을 세우기 위하여 논의를 하였다. 그러나 재력이 부족하여 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周)를 제향하는 용인 충렬서원에 입향하였다가 1605년(선조 38)에 위패를 옮겨왔다. 1631년(인조 9)에 용인의 진사 유문서(柳文瑞)가 상소하여 사액을 요청하였으나 인조는 "서서히 하라"고 답하였다.

유문서의 상소 이후 19년이 지난 1650년(효종 원년)에 이르러 용인의 유생 심수경(沈壽卿) 등이 다시 상소를 올리자 그 해 10월에 임금이 허락하여 ‘심곡(深谷)’이라는 사액과 노비와 전결을 하사하였다. 이때에 양팽손(梁彭孫)[1488~1545]을 추가 배향하였다. 1673년(현종 14)에 강당을 중건하였고, 1974년과 1975년에 중수하였다. 2008년에 담장을 수리하고 없어진 동서재를 복원하였고, 2012년 7월 말 현재 사당은 보수 중에 있다.

................................................................................................................................................................

인조실록 > 인조 9년 신미 > 9월 4일 >

인조 9년 신미(1631) 9월 4일(을해)

진사 유문서 등이 용인현 심곡리의 조광조 서원은 사액해 줄 것을 상소하였으나, 허락하지 않다

진사 유문서(柳文瑞) 등이 상소하여 용인현(龍仁縣) 심곡리(深谷里)의 조광조(趙光祖) 서원에 사액(賜額)해 줄 것을 청하였는데, 해조가 아뢰기를,

“제유(諸儒)들이 서원에 사액해 줄 것은 원하니, 어진이를 존경하고 도(道)를 위하려는 그 정성이 가상합니다. 도봉서원(道峯書院)과 죽수서원(竹樹書院)의 예에 따라 특별히 편액(扁額)을 내리는 것이 타당합니다.”

하니, 답하기를,

“세 곳에 사액하는 것은 지나친 듯하니, 우선 서서히 하라.”

하였다. 그 뒤에 유문서 등이 또 상소하기를,

“정몽주(鄭夢周)의 서원은 숭양(崧陽)ㆍ임고(臨皐)ㆍ충렬(忠烈)의 세 곳에 있는데 모두 사액하였고, 이황(李滉)의 서원은 이산(伊山)ㆍ도산(陶山)ㆍ여강(廬江)의 세 곳에 있는데 여기도 모두 사액하였습니다. 진실로 서원이 있으면 반드시 편액을 내리는 것이 전례인데, 어찌 많다고 하여 혐의가 되겠습니까.”하였으나, 상이 역시 허락하지 않았다.

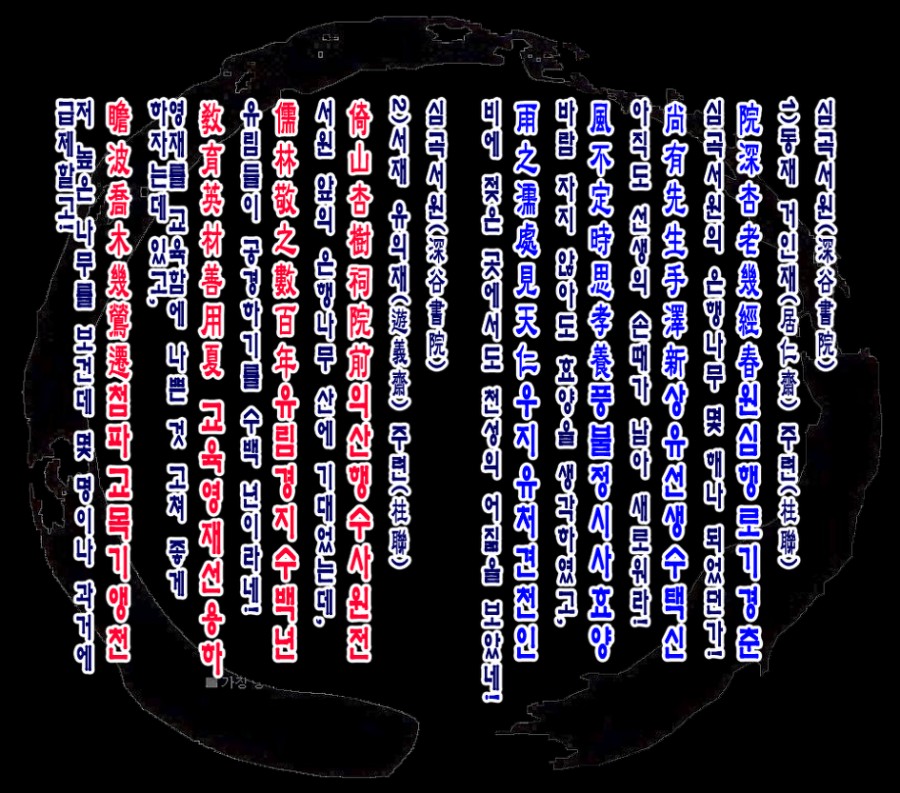

「행수가(杏樹歌)」

1871년(고종 8) 한규복(이 조광조가 심은 은행나무를 소재로 지은 한시.

[개설]

「행수가(杏樹歌)」는 심곡서원 강당 시판(詩板)에 역시 한규복이 지은 「행수시(杏樹詩)」와 함께 새겨진 작품이다. 정암(靜庵) 조광조(趙光祖)[1482~1519]가 심었다는 은행나무를 소재로 향사(享祀)를 받드는 중정일(中丁日)에 지었다.

[구성]

칠언을 기본 자수율로 지은 37행으로 구성된 한시 작품이다. 10행에 9언, 25행에 8언으로 구성하여, 일반 시체와는 구별되는 가(歌)의 형식을 따랐다.

[내용]

1행에서 10행까지는 은행나무의 웅장한 자태와, 정암 조광조 선생이 직접 심고 가꾼 뜻은 우리나라에 도(道)를 전하기 위함이라는 내용을 서술하였다. 이어지는 시구에서는 제자들이 모여 학문을 연마하던 곳임을, 그리고 이같은 풍속은 중국 선현들의 유풍과도 흡사함을 강조하였다.

마지막 부분에서는 선생의 도를 배워 많은 학자들이 배출되었고, 작자 자신도 그 무리 중에 외람되게 끼어 있음을 서술하였다.

의산행수사원전 (倚山杏樹祠院前: 서원 앞의 은행나무 산에 기대었는데)

유림경지수백년 (儒林敬之數百年: 유림들이 공경하기를 수백 년이라네)

탁근회장심곡리 (托根晦藏深谷裏: 뿌리는 심곡 안에 깊이 박아두고)

달지음편구성변 (達枝蔭遍駒城邊: 무성한 가지 구성의 끝까지 덮었도다)

상피류우사십위 (霜皮溜雨四十圍: 비를 머금은 흰 껍질에 마흔 아름이나 되고)

화개동동상조천 (華盖童童上朝天: 흐드러지게 핀 나뭇잎 하늘 향해 있어)

공문습례금복견 (孔門習禮今復見: 공문에서 예를 배우던 모습 지금 다시 보네)

선생도관아동현 (先生道貫我東賢: 선생의 도가 우리 동방 현인들에게 전하여)

수식배옹범기세 (手植培壅凡幾歲: 손수 심고 기르기를 몇 해나 하셨던고)

밀이선수기장백세전 (密邇先遂幾將百世傳: 선현의 도를 가까이했으니 백세에 전하리라)

[의의와 평가]

「행수가」는 조선 후기에 쓰여진 작품이지만 심곡서원 강당에 걸린 시판에 새겨져 있어 많은 후학의 관심을 끌었다. 심곡서원 강당에는 이밖에도 많은 시판이 있었으나 세월이 지나면서 망실되었다. 「행수시」와 함께 시판이 현존한다는 자체만으로도 의미가 있는데, 당대 용인 지역 유학자들의 자긍심을 엿볼 수 있는 작품이다.

728x90

반응형

'◐정암조광조,학포양팽손◑' 카테고리의 다른 글

| ◐五賢從祀, 정암(靜菴) 조광조(趙光祖) 선생연보[趙光祖先生年譜]◑ (0) | 2024.07.04 |

|---|---|

| ●靜菴先生行狀●神道碑●墓誌銘 ●道峯書院記●煕川兩賢祠記●天日臺記●죽수서원(竹樹書院)詩 (0) | 2024.07.03 |

| ◐2024년 제7회 대한민국정암휘호대전 초대작가 & 운영위원◑ (46) | 2024.07.02 |

| ◐2024년 제7회 대한민국정암휘호대전 시상식&전시회 종합대상과 우수상/기로상◑ (0) | 2024.07.01 |

| ◐2024년 제7회 대한민국정암휘호대전 시상식&전시회2◑ (0) | 2024.06.30 |