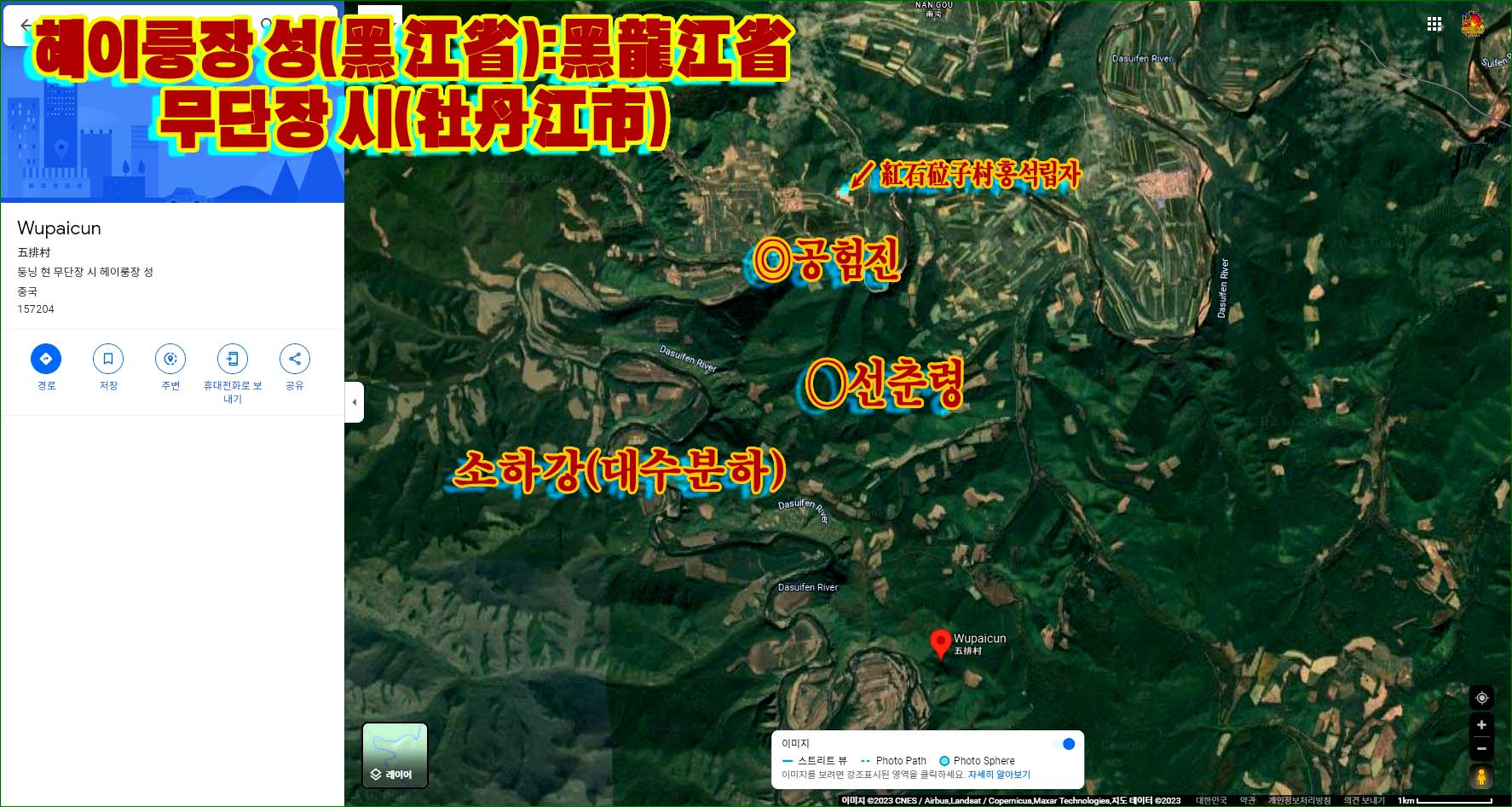

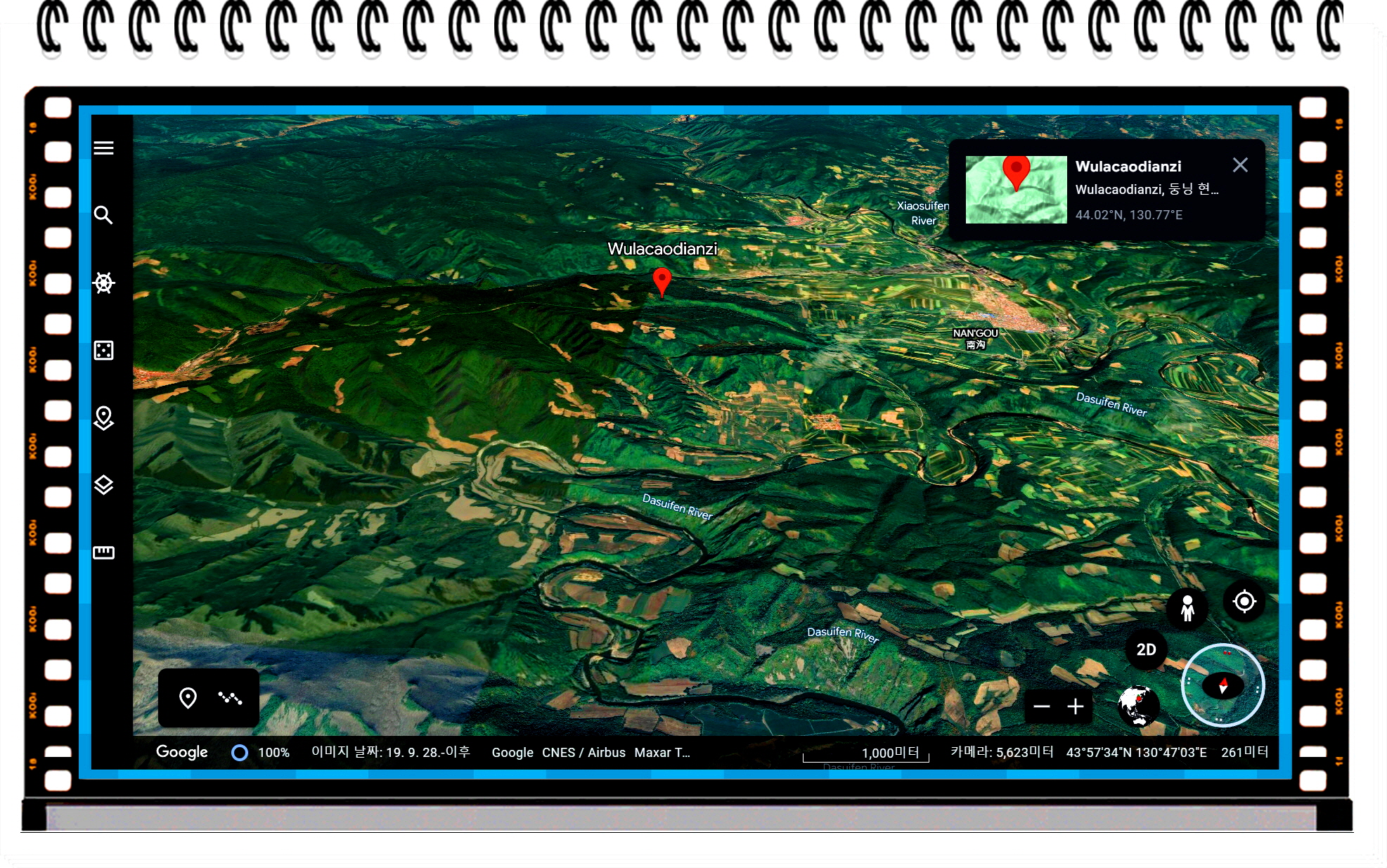

●선춘령 : Wulacaodianzi, 둥닝 현 무단장 시 헤이룽장 성 중국 157204

[고려 윤관이 개척한 동북9성의 위치 연구]

A Study on the Location of the Nine Northeastern Fortresses Pioneered by Yun Gwan of Koryo Dynasty

이인철 /Lee Incheol 1

1경복대학교

이 논문은 한국연구재단 지원과제의 연구결과물입니다. [KRM 바로가기]

[2014년 중견연구자지원사업] (중세사) 고려시대 영토와 국경연구

[초록初錄]

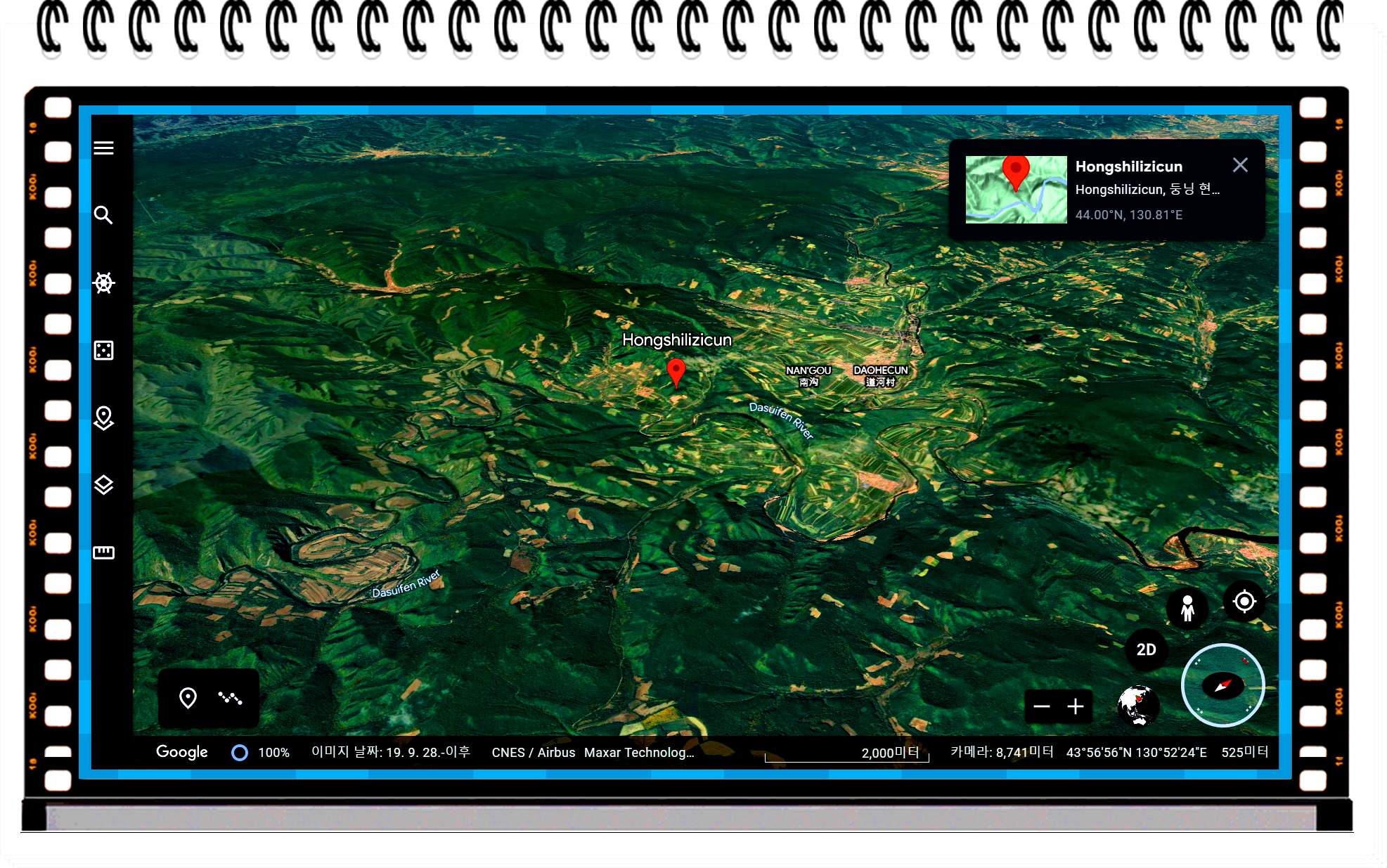

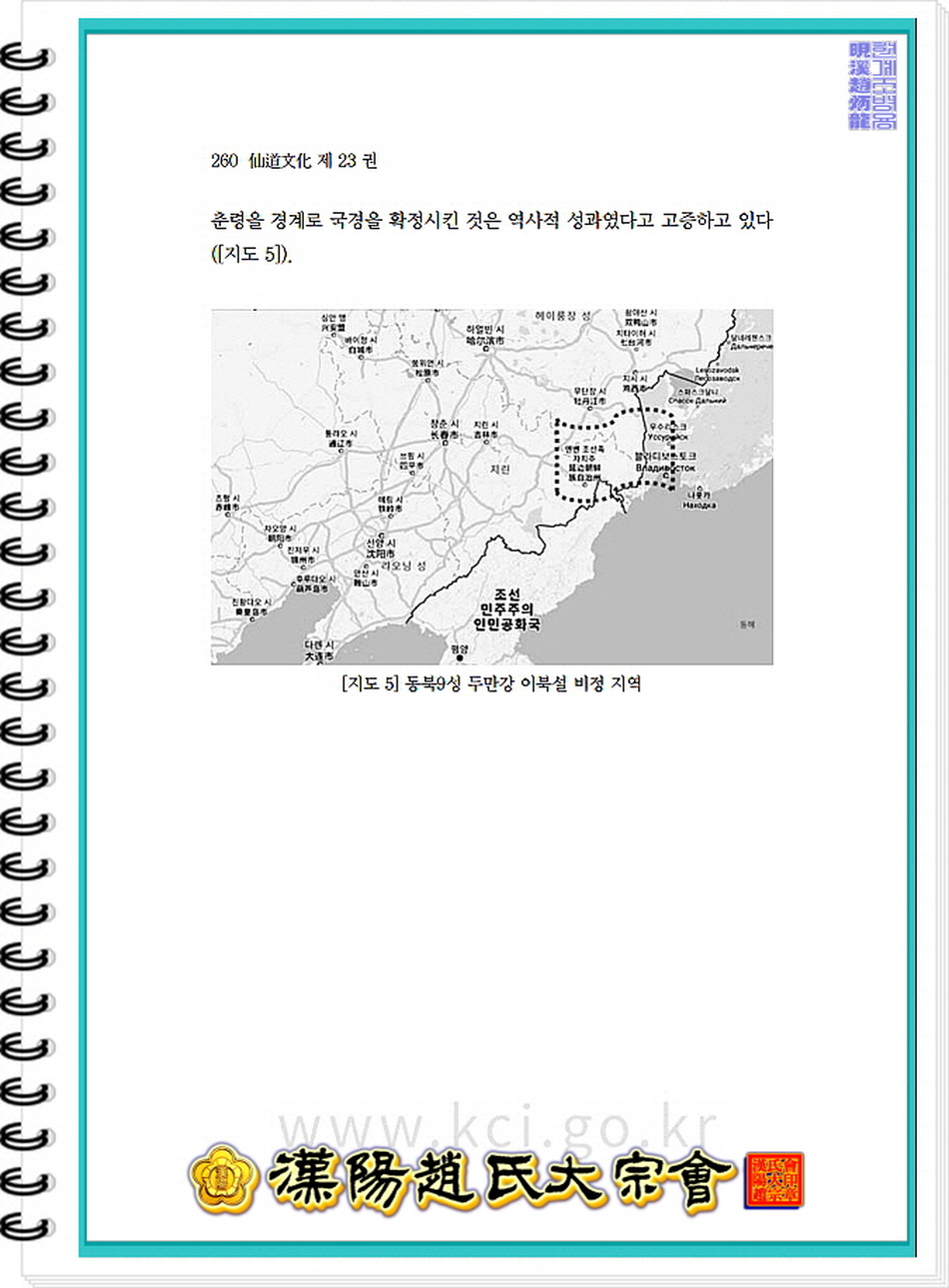

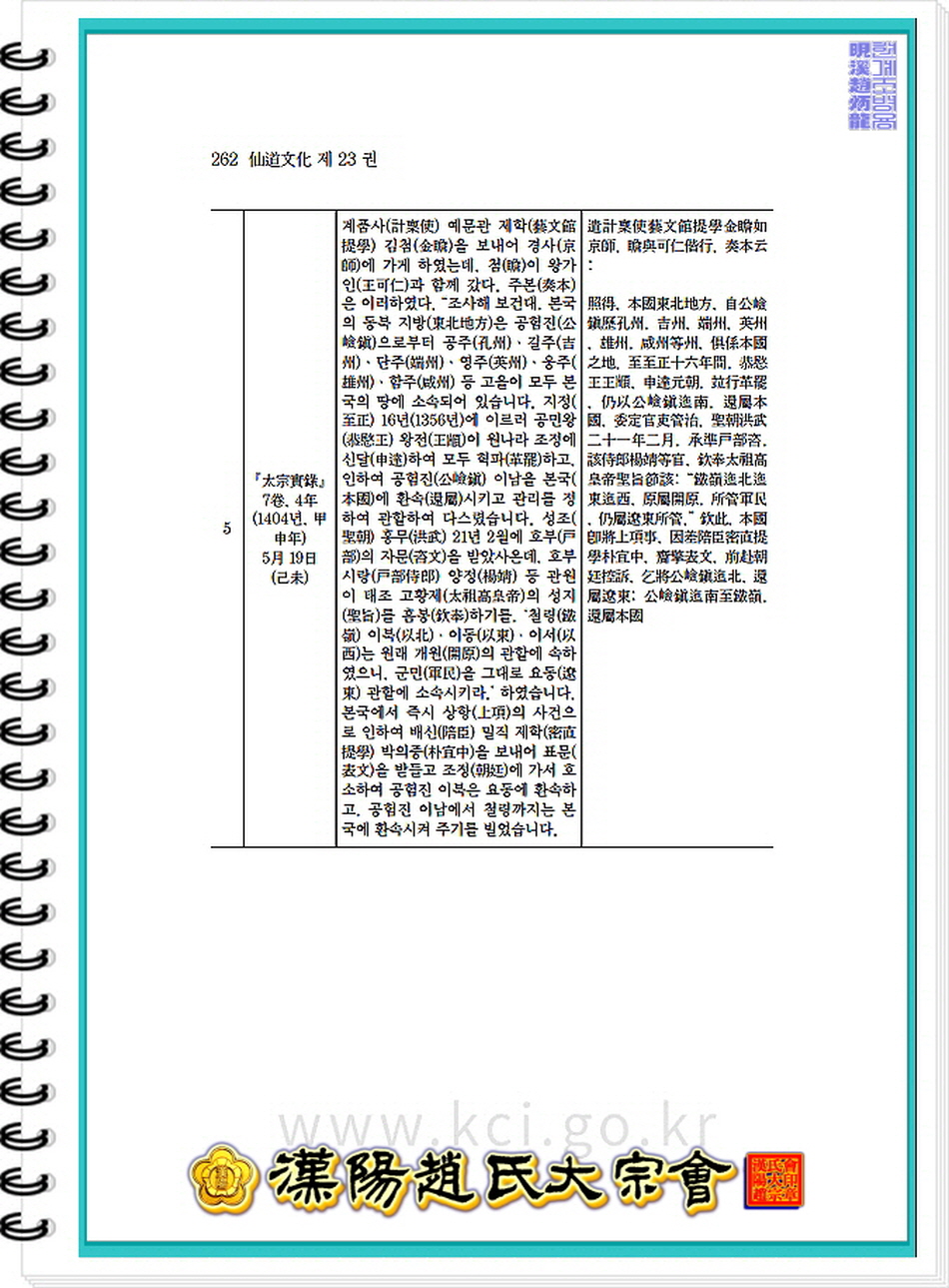

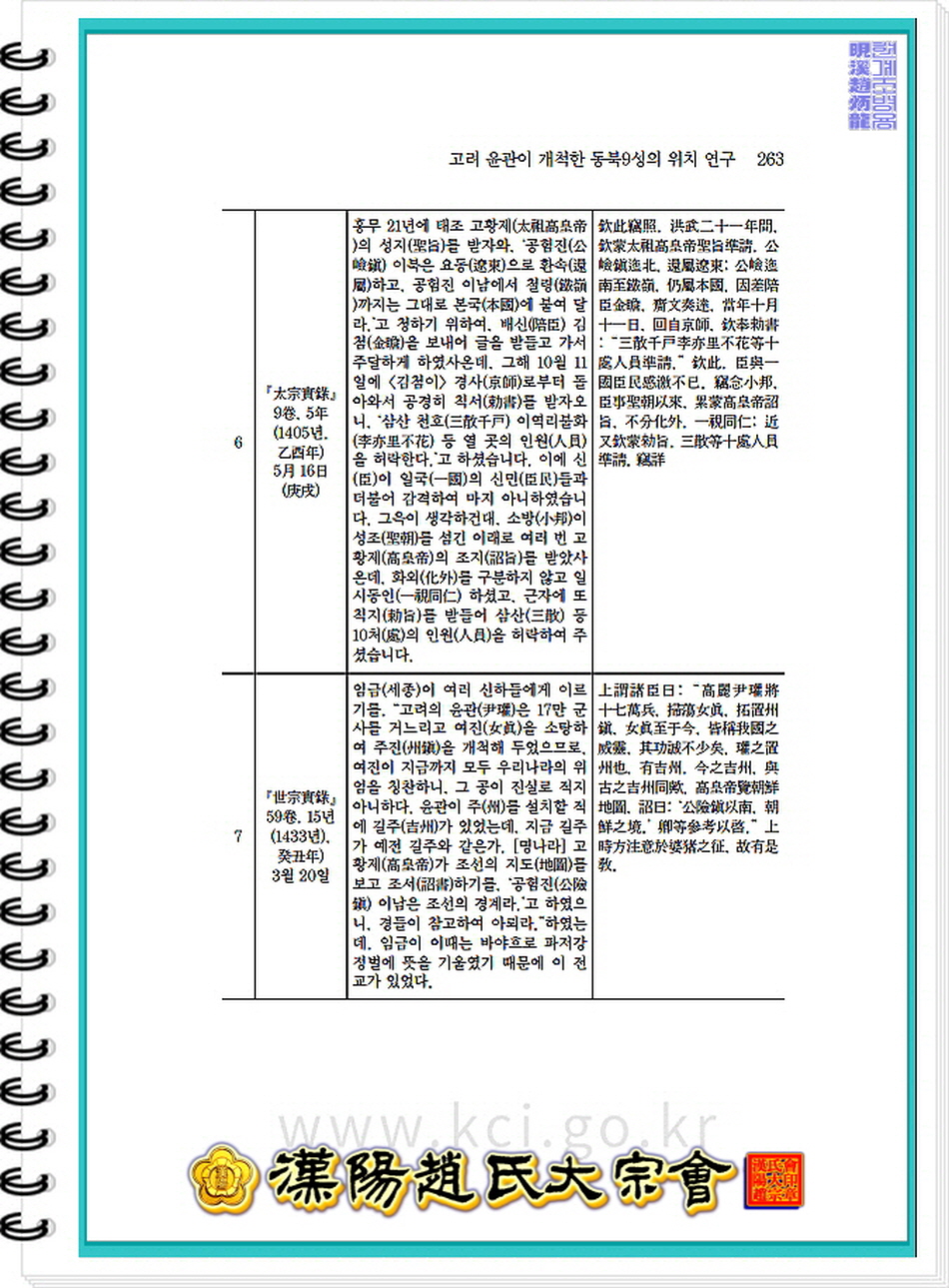

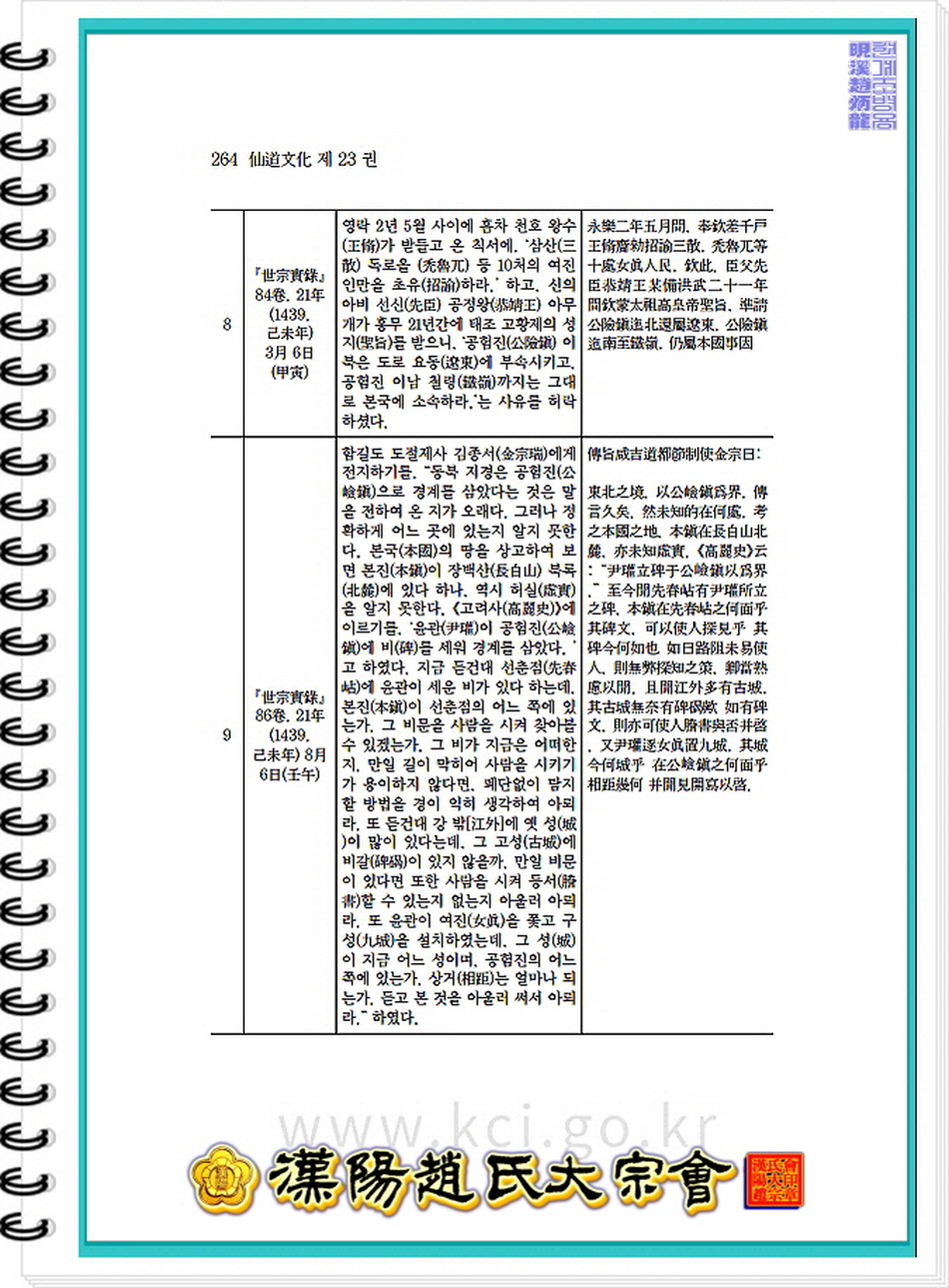

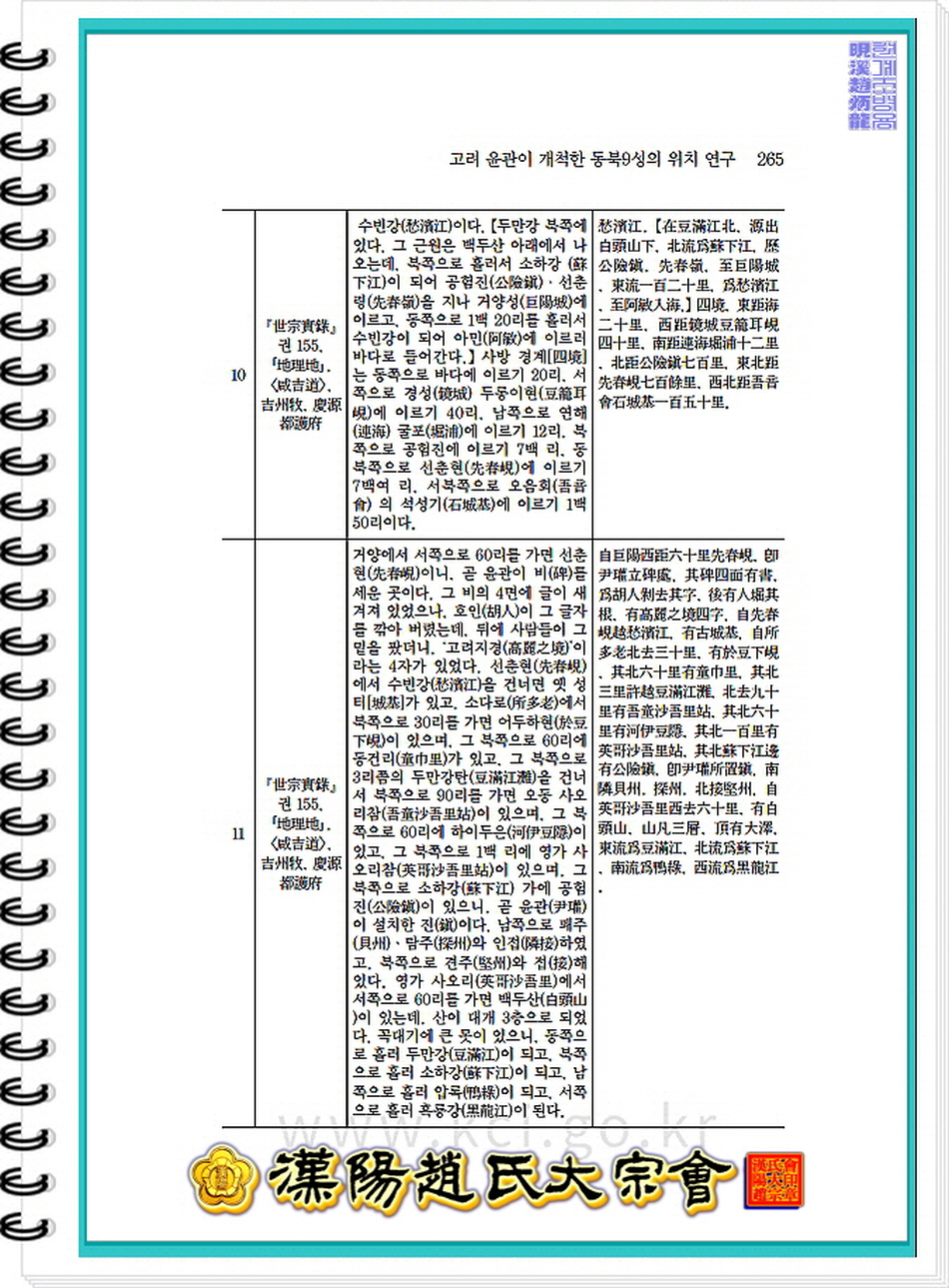

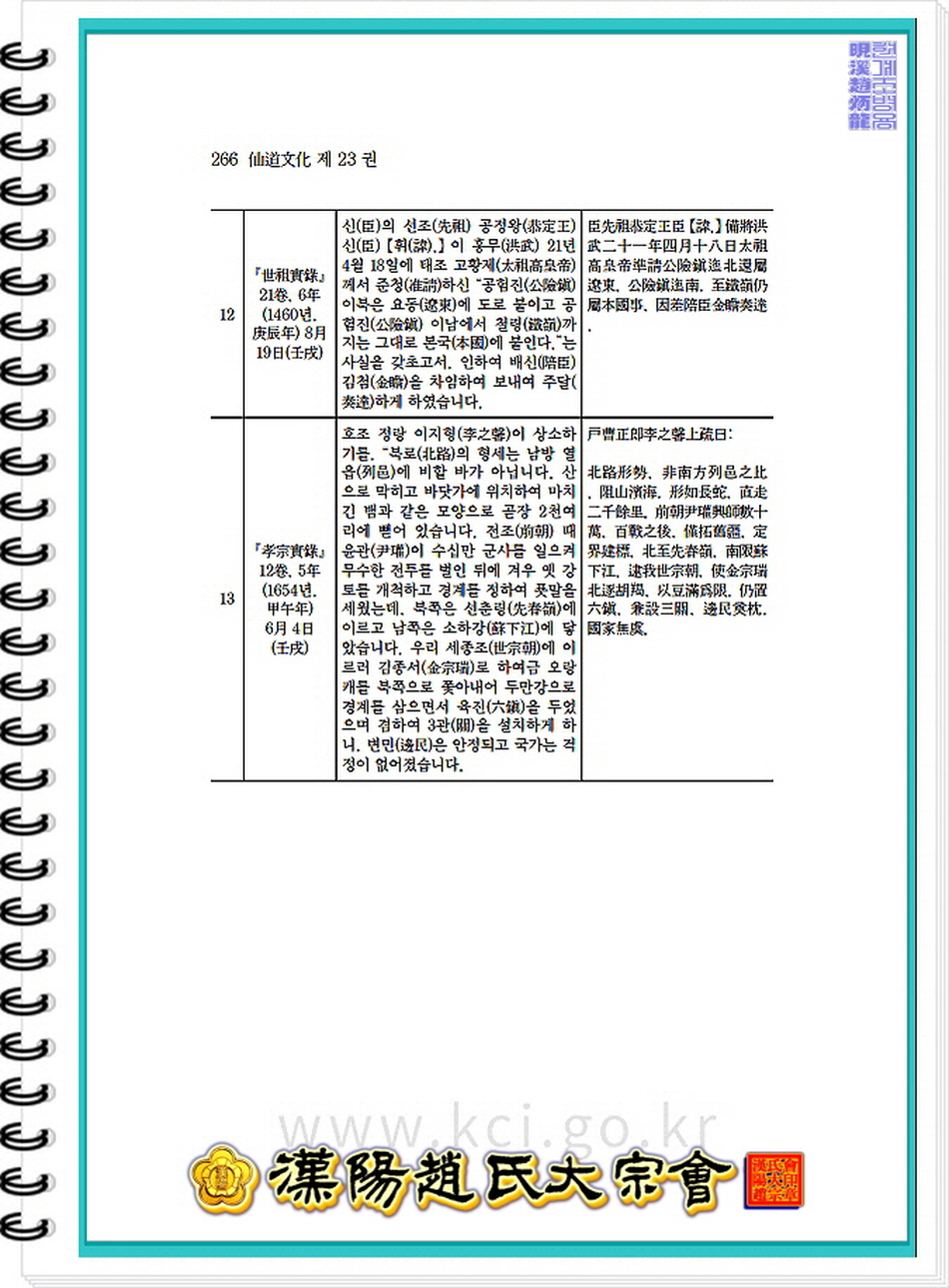

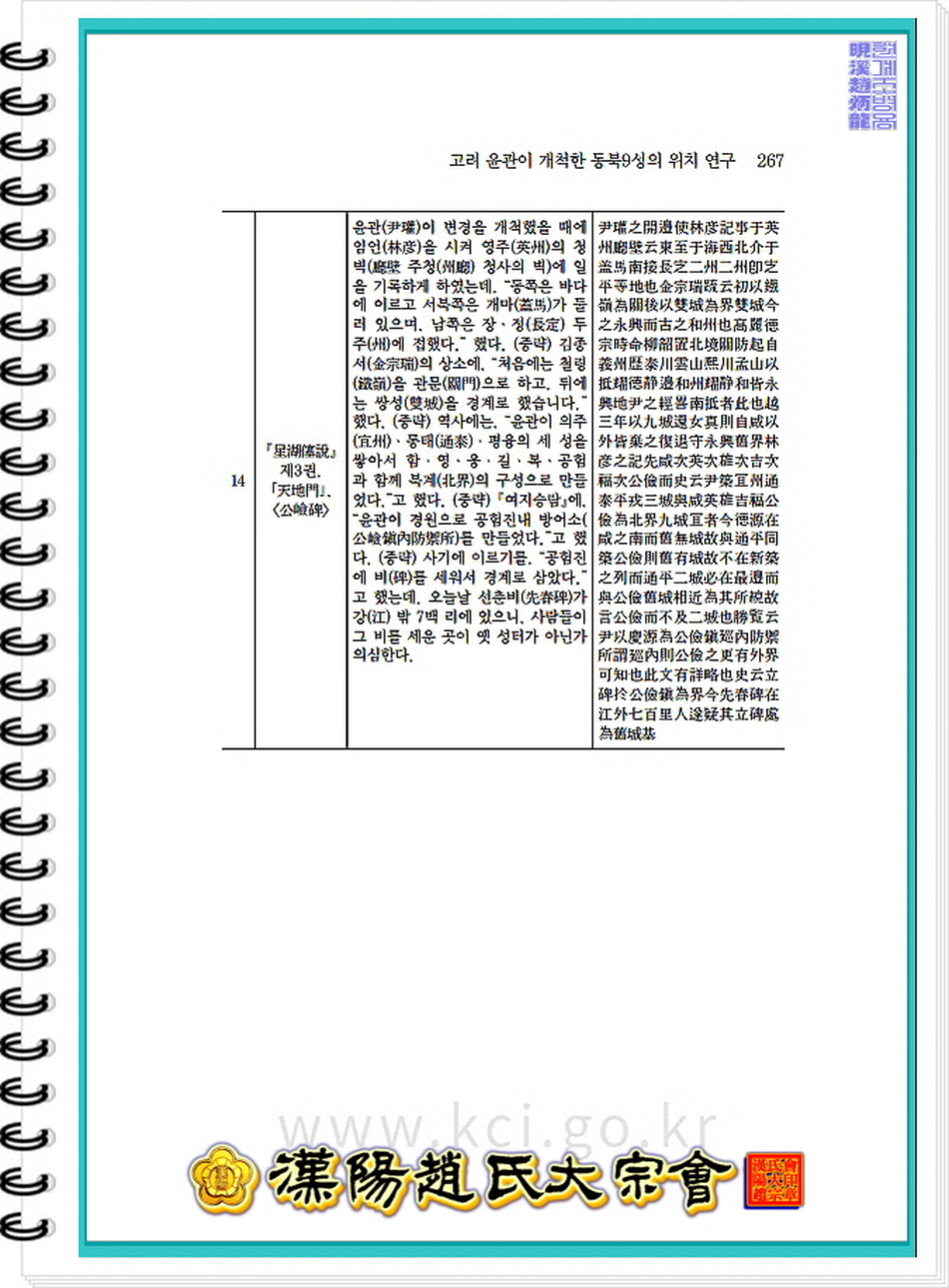

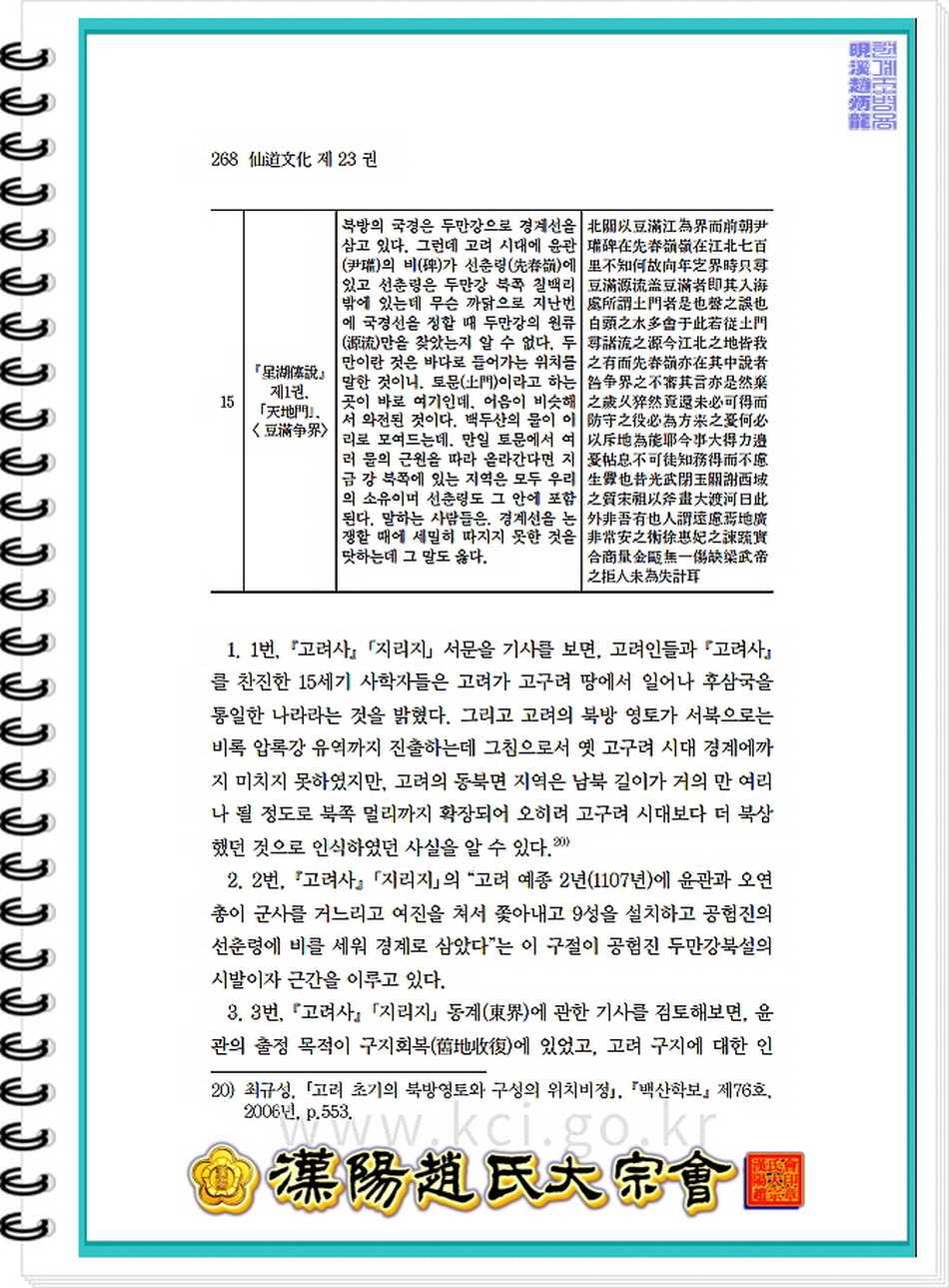

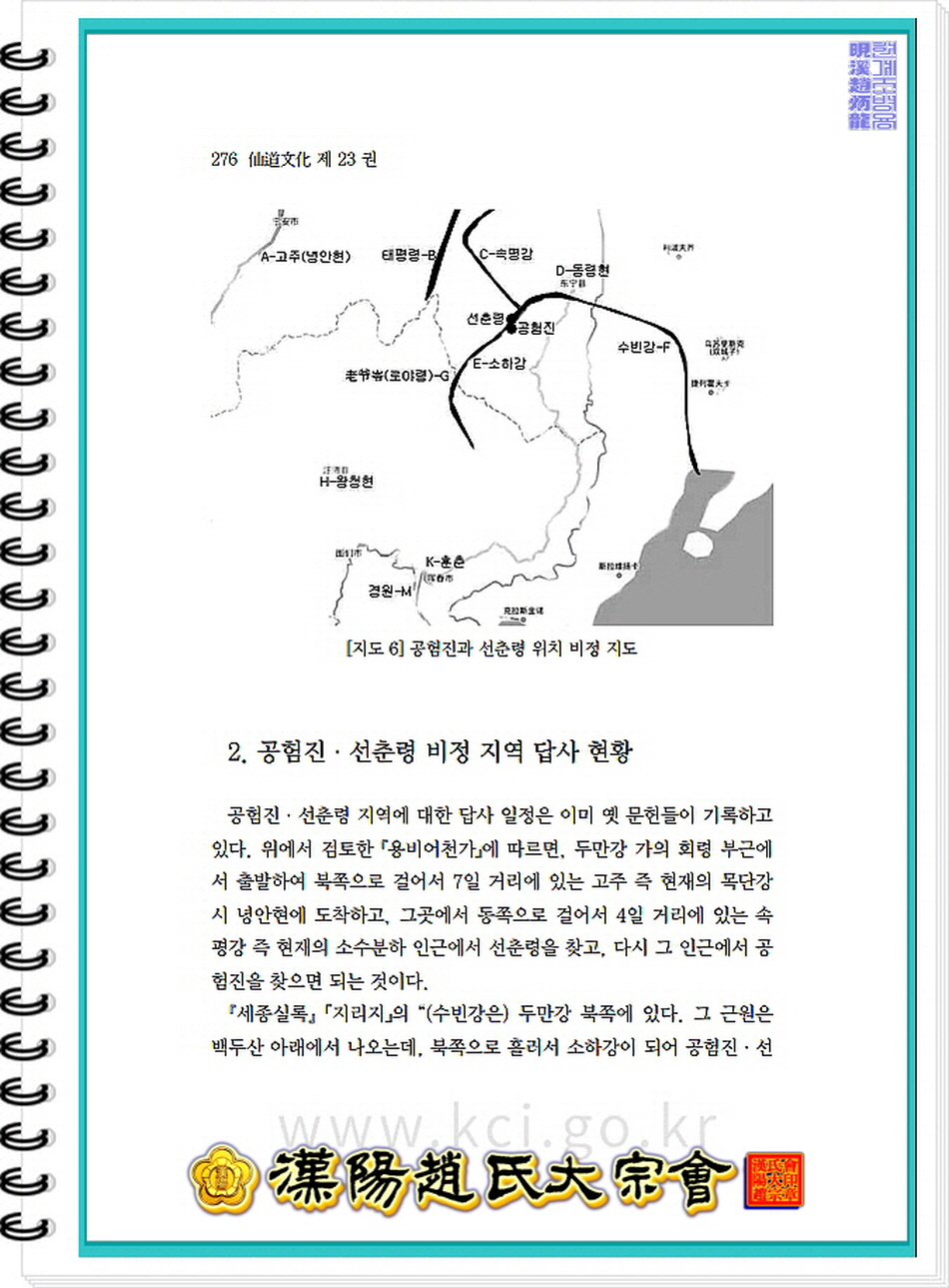

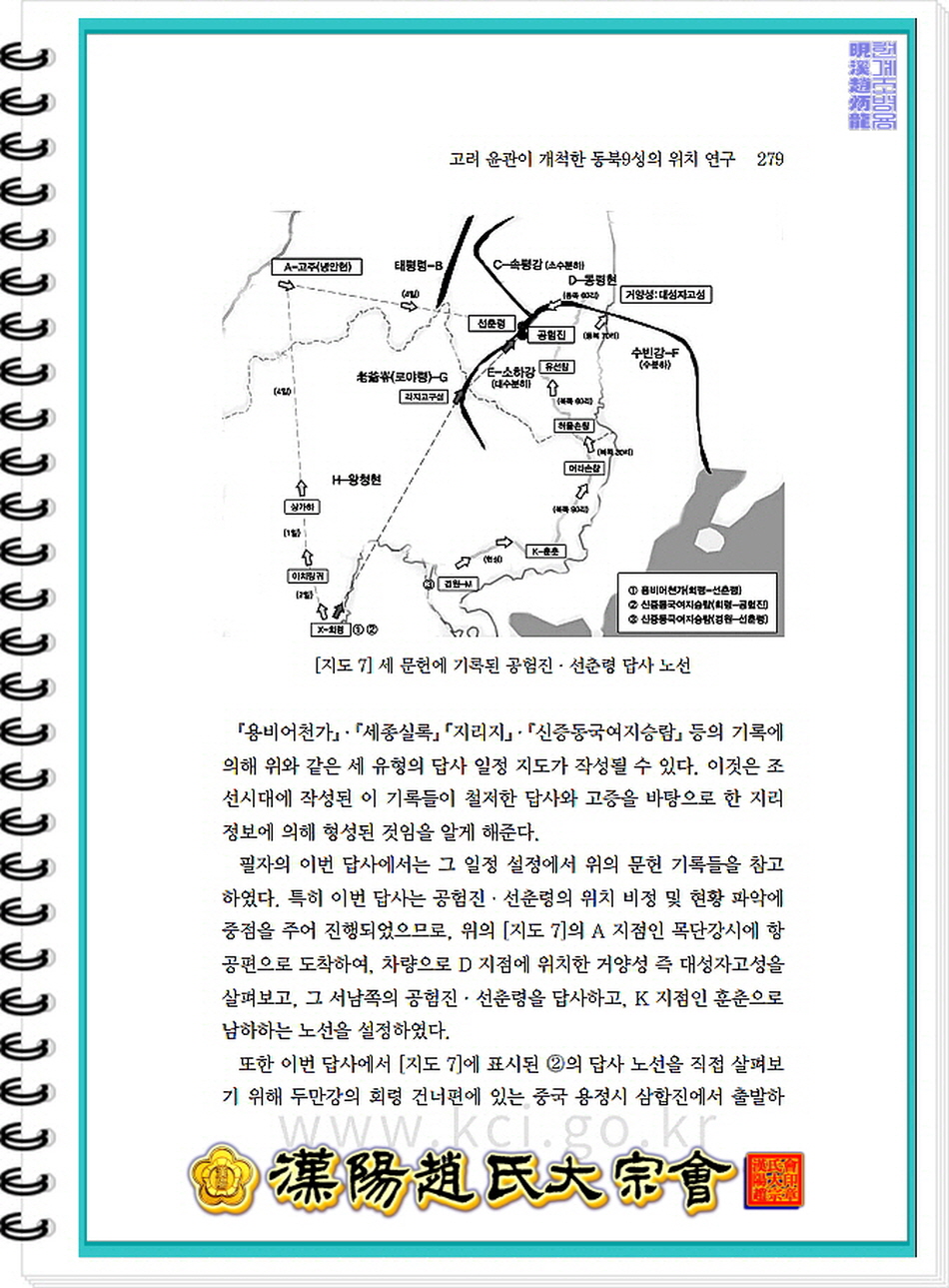

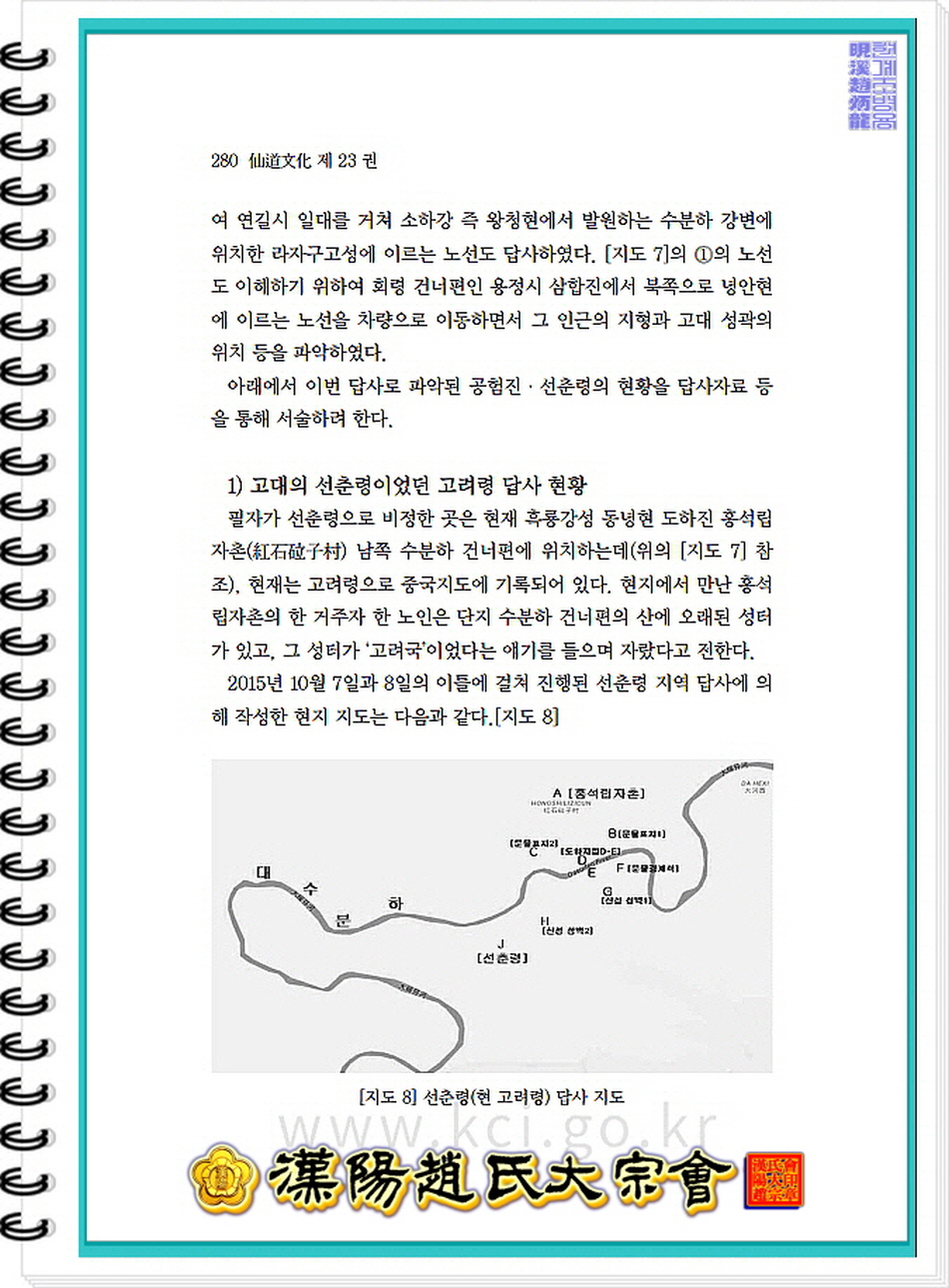

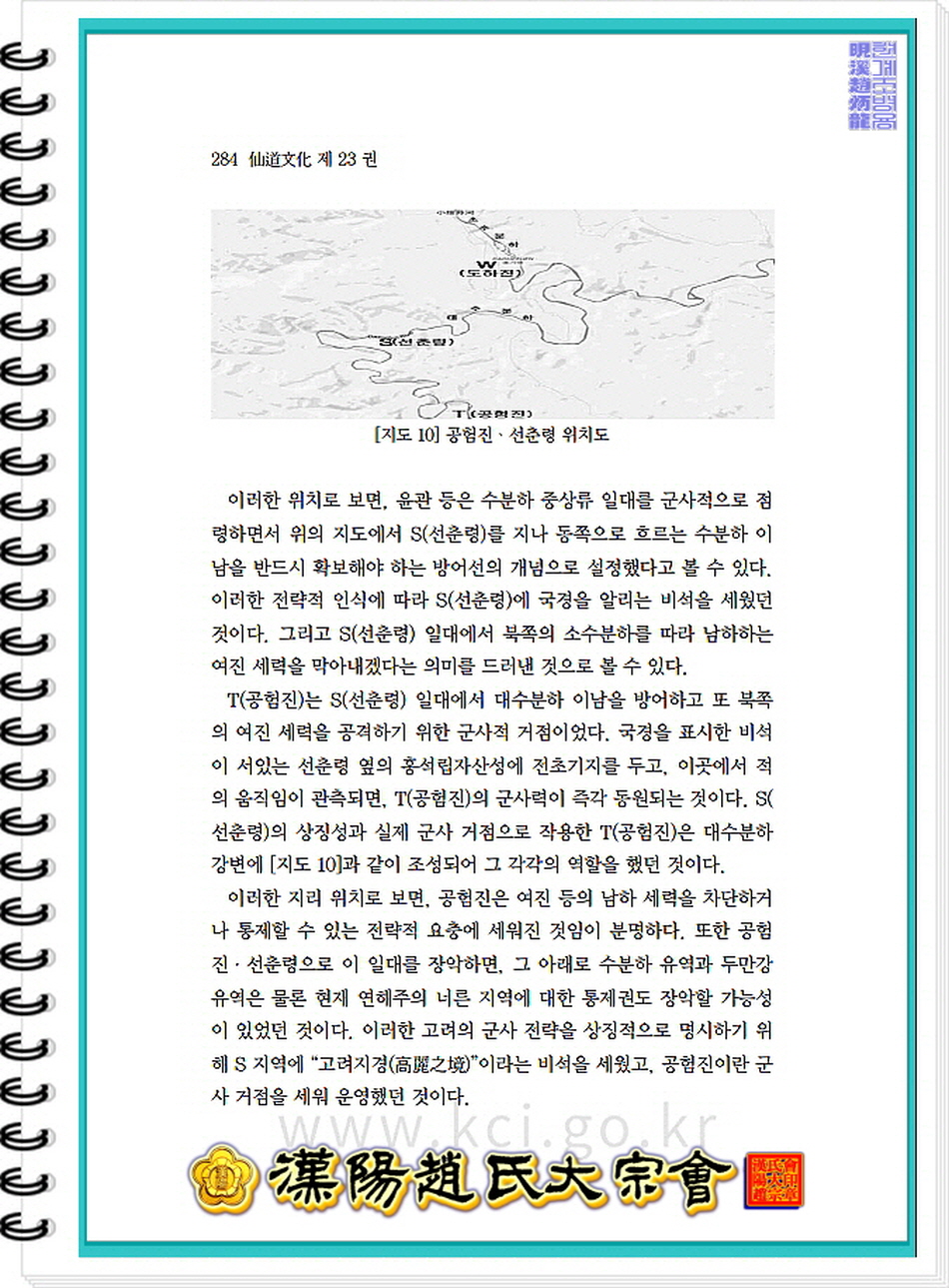

『고려사』 「지리지」 서문에 “고려의 북방영토는 서북은 당(唐) 이후로압록을 경계로 하였고, 동북은 선춘령을 경계로 하였다. 서북은 고구려지역에 못 미쳤으나, 동북은 고구려 영토보다 더 북상하였던 것”으로 기록하고 있다. 이러한 고려 국경 문제를 풀 수 있는 매우 중요한 단서인동북9성의 위치에 대하여 한국사 교과서에는 “동북9성의 위치는 아직밝혀지지 않았고, ‘함흥평야 일대설’, ‘길주 이남설’, ‘두만강 이북설’ 등여러 주장들이 대립하고 있는 상황”이라고 기록되어 있어, 아직 학계내에서 동북9성의 위치가 정립되어 있지 않다.첫째, ‘길주 이남설’은 조선시대의 ‘정통론’이란 소중화(小中華)의 입장에서 서술된 것으로써, 한백겸이 『동국지리지』에서 마운령 정상에 존재하는 ‘석추구기(石樞舊基)’가 진흥왕순수비라는 것을 확인하지 못한채, 윤관의 선춘령 정계비로 추정한 결과이다.둘째, ‘함흥평야설’은 일제의 관학자들이 주장하였으며, 한반도와 만주를 일제의 영구적 식민지로 만들려는 목적으로 조작한 식민사관 중의반도사관에 의한 결과물이다.셋째, ‘두만강 이북설’은 조선초기 기록인 『고려사』, 『세종실록』 「지리지」·『용비어천가』·『신증동국여지승람』 등의 문헌들을 토대로 연구되어졌으며, 동북9성은 두만강 이북 지역에 위치했었다고 서술한 것이다.본 논문에서 이들 문헌자료들의 거리와 지명 등을 근거로 현지를 답사하여 고증한 결과, 동북 9성 위치를 비정하는 주요 지명인 공험진과선춘령은 두만강 이북에 위치했었음을 분명하게 확인할 수 있었다.역사적으로 고찰하면, 조선초기에 두만강 이북에 있는 공험진 이남부터는 조선의 관할 지역임을 주장하여 명으로부터 11처 지역의 여진 귀속 문제를 승인 받았다. 이 사실들로 볼 때 조선 초기에는 공험진이 두만강 이북에 있었다는 확고한 인식을 가지고 있었고, 이러한 인식 아래 명과의 외교 교섭을 벌여 두만강 이북에 대한 관할권을 인정받은것이다.앞으로 더 심도 있는 연구를 통하여, 동북9성이 두만강 이북 700리에실재했다는 사실을 한국사 교과서에 명확하게 기록해야 할 것이다. 또한, 국경문제는 남북통일 이후 주변국과 매우 중요한 쟁점으로 부각될것이 분명하므로, 먼저 우리 학계 내부에서 국경문제와 관련한 연구를더욱 심화시키고, 나아가 국가 차원의 연구 지원사업을 통해서 동북9성이 고려 및 조선초기에 두만강 이북 현재의 흑룡강성 수분하 일대 및 연변 등 길림성 일대의 지역에 있었다는 인식을 전제로 현재의 연해주 일대까지 국가의 강역으로 경략하려 했다는 논의를 분명하게 정립할 필요가 있다.

There are not many Korean research results on location investigation of the Nine Northeast Fortresses. After restoration of Korean national independence, although Korean Studies scholars had to renew the location, they recorded in Korean history textbook that the location of the Nine Northeastern Fortresses (東北9城) was located in the Hamheung Plain (咸興平野) region, which was located by Japanese scholars. in a textbook recently published, it is written that the location of the Nine Northeastern Fortresses is not yet identified, It has conflicting claims with three theories ‘ the Hamheung Plain theory(咸興平野設)’, ‘Gilju south theory(吉州 以南說)’, ‘Duman River north theory(豆滿江 以北說)’ First, ‘Gilju south theory’ that emerged after the postmid-Joseon Dynasty, reflects medieval and feudal historical perspective of those days which needs critical acceptance in accordance with the reference. This claim was described by the perspective called ‘Orthodoxy(正統論)’ at that time. It was written under the stereotype of limiting historical domain from the ancient history to the history of the day. Gilju south theory started as a misunderstanding by Han Baek-gyeom(韓百謙), the founder of Korean historical and geographical studies the middle of the Joseon Dynasty, presuming that Seokchugugi(石樞舊基) and a stone pillar found in Hamgyeongnam-do Maullyeong(摩雲嶺) were stood as Seonchullyeong (先春嶺) Jeonggyebi(national boundary monument, 定界碑) by Yun Gwan (尹瓘).The headstone, mistakenly known as Seonchullyeong Jeonggyebi(先春 嶺 定界碑) by Han Baek-gyeom was found out that it was Jinheungwang (眞興王) Sunsubi(monument of trip royal, 巡狩碑)[Maullyeongbi, 摩雲嶺 碑] by Choe Nam-seon(崔南善) in 1929. However, Gilju south theory of 9 Fortresses of the Northeast, claimed by Han Baek-gyeom was followed by many scholars afterwards. This is the essence of Gilju south theory Second, during Daeilhangjaenggi(period of struggle toward Japan, 對日 抗爭期), Japanese government scholars ‘the Hamheung Plain theory’ claim was a created as a historical perspective for a purpose to turn the Korean Peninsula and Manju into permanent colonies. Therefore the claim was based on the colonial view of history(植民史觀) which should have been overcome critically after the Independence. However, it is very sad reality that the Japanese Empire’s creation, ‘Logic by the colonial view of history’ is still partially dominated in Korean history description.Third, The theory, emerged from historical materials from the early days of the Joseon Dynasty is ‘Duman River north theory’. By examining the records thoroughly from 『Goryeosa(History of Goryeo, 高麗史 )』·『Goryeosajeoryo (importantly abridged History of Goryeo, 高麗史節 要)』·『Joseonwangjosillok(the Annals of the Joseon Dynasty, 朝鮮王朝實 錄)』·『Yongbieocheonga(Songs of flying dragons, 龍飛御天歌)』·『Sinjeu ngdonggugyeojiseungnam(newly Increased books for a great role model of Dongkuk geography, 新增東國輿地勝覽)』 and others, there would have been so many difficulties to have of the Nine Northeastern Fortresses in (Duman River north region to be located, It is historically appropriate to claim that 9 Fortresses of the Northeast was more likely to be located in Duman River north region. Examining these written records in historicalgeographical view, A definite conclusion can be drawn that of the Nine Northeastern Fortresses was located in Duman River north region.On the basis of Gongheomjin·Seonchullyeong related records from 『Sejongsillok』 「Jiriji」 and 『Yongbieocheonga』 and 『Sinjeungdonggugyeojiseungnam』 and others, if one explore the site personally, it is clear that those records are based on materials acquired from field research. The results of doing the field exploration on the basis of streets and geographical names from written materials are that Gongheomjin is located in Obaesanseong(mountain fortress of Obae, 五排山城) north from Duman River and Seonchullyeong is located in Goryeoryeong(高麗嶺) thoroughout this site exploration, the location of Gongheomjin(公嶮鎭) and Seonchullyeong(先春嶺) can be figured out and it is confirmed cleary that 9 Fortresses of the Northeast was actually located in 700-lis(里) north from Duman River in accordance to the recorded materials.By doing more in-depth study in of the Nine Northeastern Fortresses, firm up th facticity of the recorded descriptions from 『Sejongsillok』 「Jiriji」 and 『Yongbieocheonga』 and 『Sinjeungdonggugyeojiseungnam』, The fact that of the Nine Northeastern Fortresses existed in Duman River north 700-lis(里) has to be recorded precisely in Korean history textbook .After the reunification of North and South Korea, the boundary issue will be a very crucial problem with neighbour countries from now on. In our academic world, an important matter, that is related to the boundary issue, should be established scientifically and logically.

[동북9성, 공험진, 선춘령]

of the Nine Northeastern Fortresses, Seonchullyeong(先春嶺), Gongheomjin(公嶮鎭)

https://blog.naver.com/hahnguibok/222870693370

조은 최치운 [釣隱 崔致雲]

崔致雲(1390年 恭讓王 2年~1440年 世宗 22年)은 朝鮮 前期의 文臣으로, 本貫은 江陵. 字는 伯卿, 號는 鏡湖...

blog.naver.com

최치운(崔致雲, 1390년 6월 19일 ~ 1440년 12월 27일)은 조선 형조참판 직책을 지낸 조선의 문신이다. 본관은 강릉(江陵), 자는 백경(伯卿), 호는 경호(鏡湖)·조은(釣隱)이다.

생애[편집]

1408년(태종 8) 생원시(生員試)에 합격하고, 1417년(태종 17년) 식년문과에 급제했다.[1]

1433년(세종 15) 경력(經歷)으로 있으면서 평안도도절제사(平安道都節制使) 최윤덕(崔潤德)의 종사관(從事官)으로 들어가, 파저강(婆猪江)의 야인 정벌에 공을 세웠다. 그 도중에 지승문원사(知承文院事)로 임명되었다.

1435년(세종 17) 판승문원사(判承文院事)로 있으면서 부부 관계·백성 구휼·봉록 제도에 대해 상언(上言)했는데, 왕이 이를 모두 받아들였다.

같은 해 공조참의(工曹參議)와 이조참의(吏曹參議)를 거쳐, 1438년(세종 20) 좌승지(左承旨)로 옮겼다.

이듬해 공조참판(工曹參判)으로 승진했고, 명에 계품사(計稟使)로 가서 야인들이 경성(鏡城) 지방에 살 수 있도록 요청해 관철시키는 공을 세워, 돌아온 후 밭 300결(結)과 노비 30구가 상으로 내려 졌으나 노비는 굳이 사양하고 받지 않아 밭 300결만 하사받았다.

같은 해 다시 예문관제학(藝文館提學)으로 옮겼다가, 1440년(세종 22) 형조참판(刑曹參判)을 거쳐 이조참판(吏曹參判)에 이르렀다.

이후로도 사신으로서 여러 차례 명을 왕래했으며[2], 같은 해 51세로 졸했다.[3]

저술 활동[편집]

중국 원 사람인 왕여(王輿)가 1341년(충혜왕 후 2) 편찬한 법의학서인 『무원록 無寃錄』을, 최치운 등이 왕명으로 주해(註解)를 더하고 음훈(音訓)을 붙였다.

그리하여 조선에서 새로 간행된 것이 바로 『신주무원록 新註無寃錄』이다.

가족 관계[편집]

※근거는 『최치운 묘비』이다.

- 증조 - 최추(崔湫) : 증(贈) 전농소윤(典農少尹)

각주[편집]

'★역사의 향기를 찾아서' 카테고리의 다른 글

| ■인생을 걸고 왜곡된 한국사에 맞짱뜬 분ㅣ중국세부지도를 얻어내다. #오재성 (0) | 2023.03.14 |

|---|---|

| ★◐연변(延边, Yánbiān, 옌볜) 조선족 자치주◑ 유적지(여행):일송정, 용두래우물, 윤동주고택, 청산리전투기념탑! (0) | 2023.03.09 |

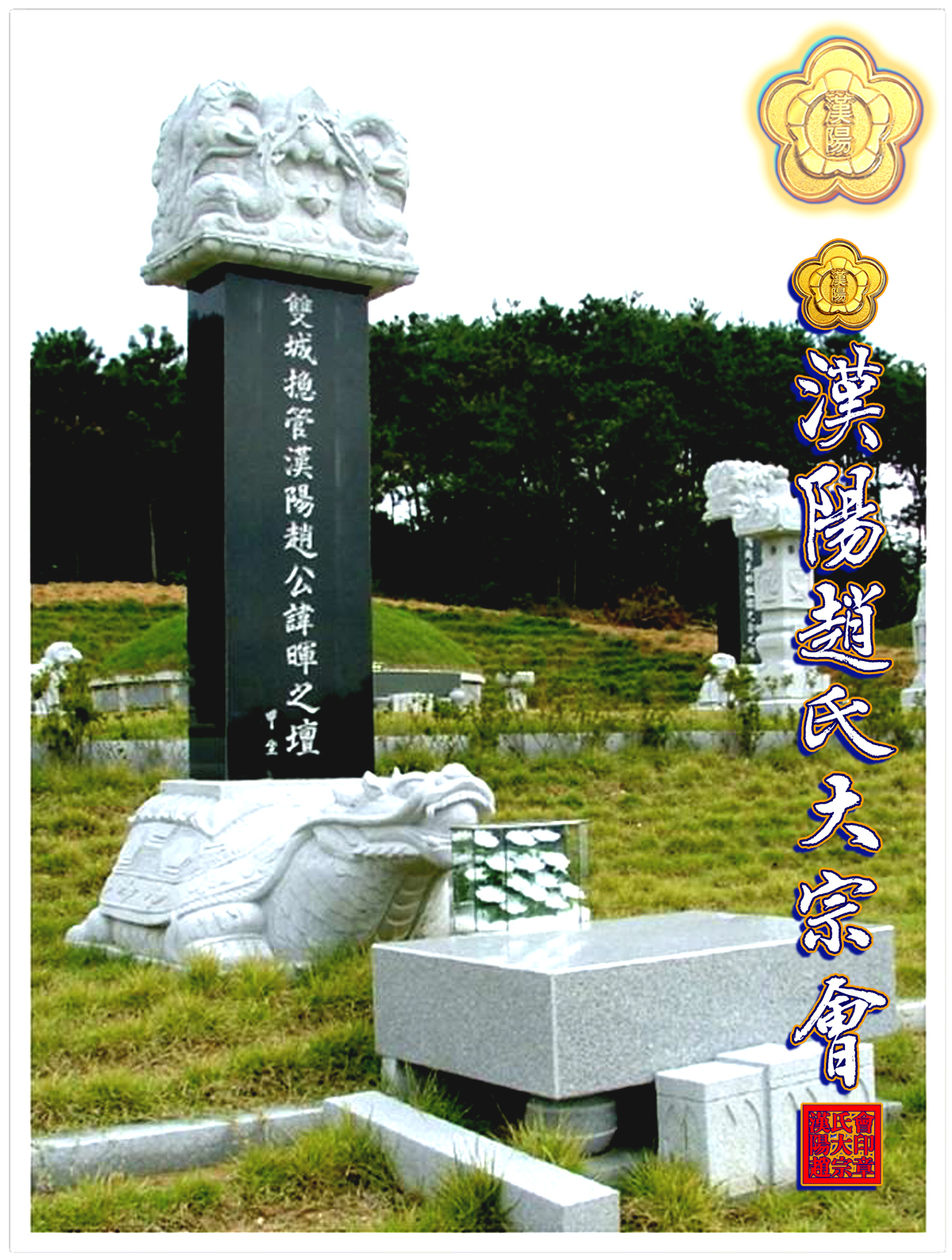

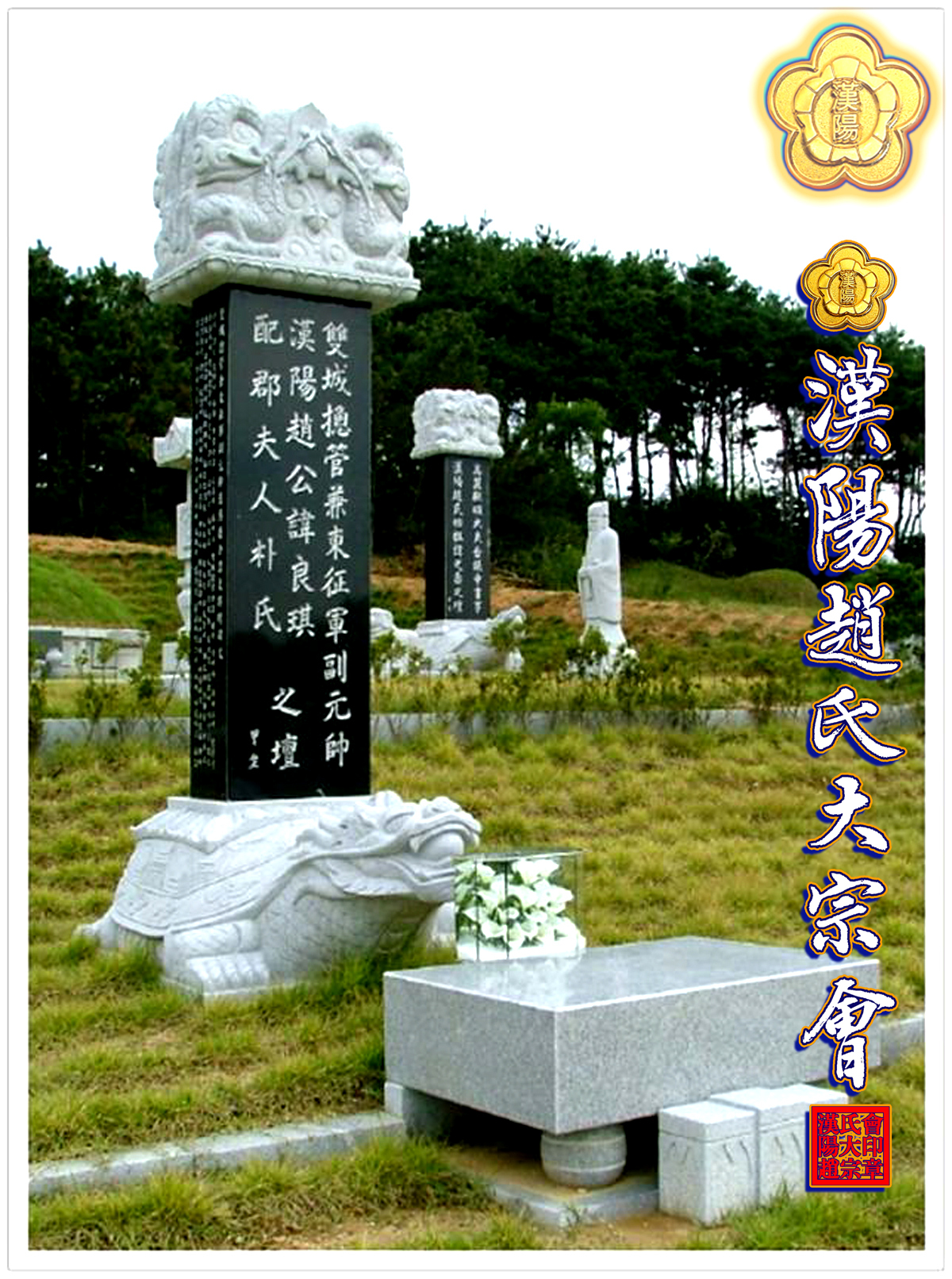

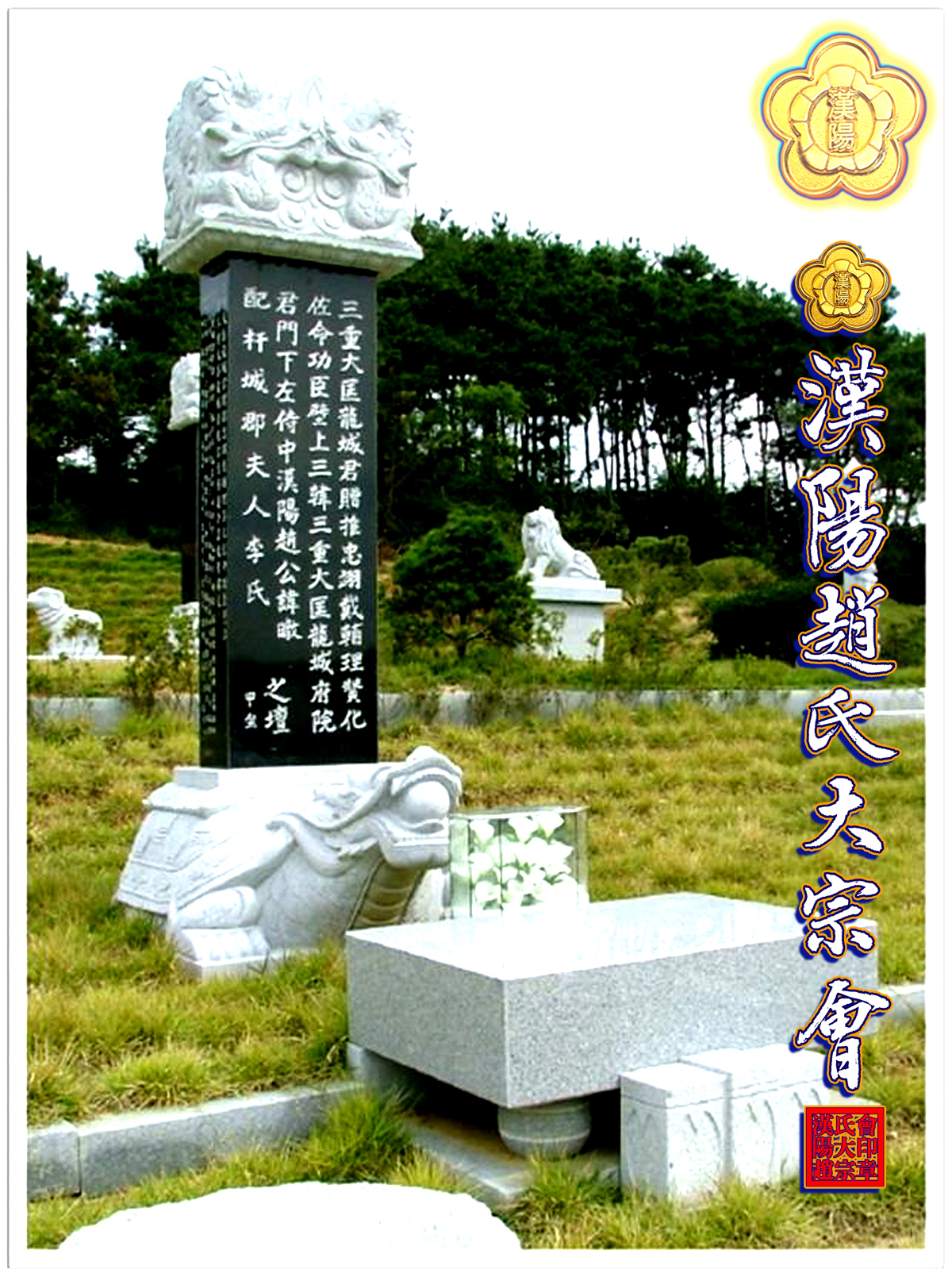

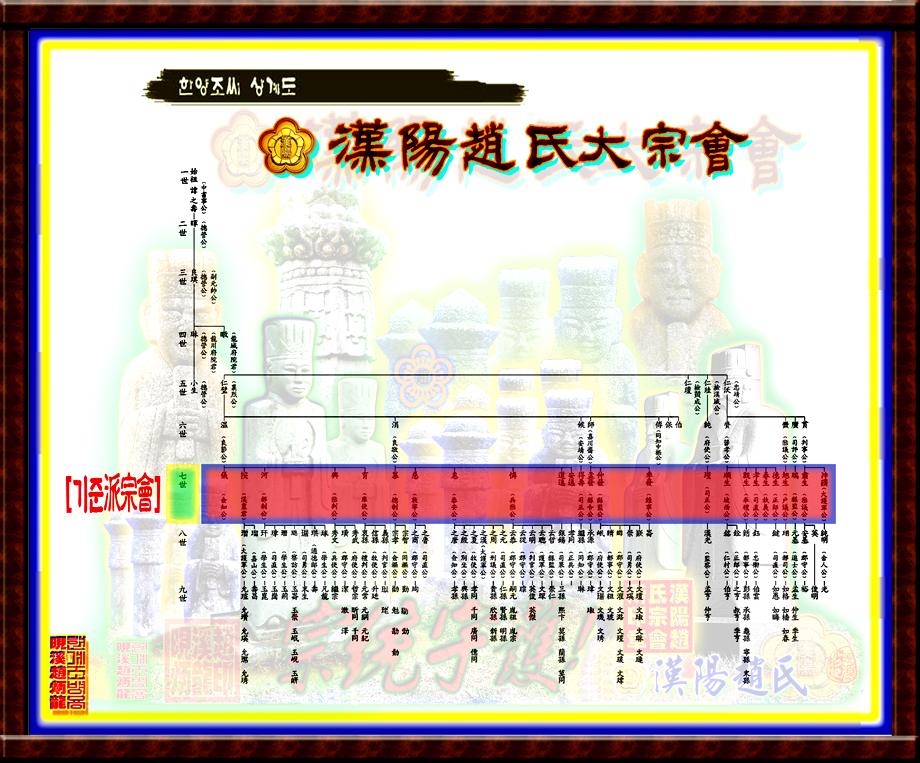

| ▣쌍성총관부 위치, 화주,함주,철령위 다시쓰는 역사기록!!! (0) | 2023.03.07 |

| 사행노정(使行路程)을 경유 ▣산해관(山海關)▣ (1) | 2023.03.06 |

| [요양등처행중서성(遼陽等處行中書省)]요양행성(遼陽行省) (1) | 2023.03.05 |