728x90

■불우헌不憂軒 정극인(丁克仁, 1401-1481)■

정극인(丁克仁, 1401년~1481년)은 조선의 학자이다. 본관은 영광(靈光). 자는 가택, 호는 불우헌(不憂軒)ㆍ다헌(茶軒)ㆍ다각(茶角)이다.

세종 때 생원시에 급제 하였으며, 문종 때 학행으로 추천을 받았다. 1453년 단종 때 문과에 급제하여 정언에 이르렀으나, 계유정난으로 단종이 왕위를 빼앗기자 사퇴하고 고향인 태인으로 내려가 후진 양성에 힘썼다. 1472년 성종 때 후진 양성에 노력한 공으로 3품 교관이 되었다. 한국 최초의 가사 작품인 〈상춘곡〉을 지었으며, 사후 예조판서에 추증 되었다. 저서로 《불우헌집》이 있다.

◐상춘곡(賞春曲)◑

<불우헌집不憂軒集〉 권2에 실려 있다. 정극인은 단종이 폐위되자 벼슬을 사퇴하고 고향인 전라북도 태인에 은거하면서 후진양성할 때 지었다. 속세를 떠나 자연에 묻혀, 봄 경치를 감상하며 안빈낙도하는 생활을 노래한 것이다. 작품 내용은 첫째 단락에서는 속세를 떠나 자연과 벗하는 삶을 제시한다. 둘째·셋째 단락에서는 봄 경치를 즐기며 자연에 몰입하는 삶이 무릉도원과 비견되어 그려진다. 마지막 단락에서는 이렇게 세속을 멀리하고 청풍명월을 벗하며 사는 삶에 만족한다는 것으로 끝맺고 있다. 작품에 그려진 전체적인 내용은 벼슬에서 물러난 뒤 고향에 돌아와 은거했던 자신의 처지를 반영하고 있다. 산림처사로 자처하면서도 실력을 쌓아 중앙 정계로 진출하려다가 거듭되는 수난을 겪던 조선 전기 사림파의 출처관을 알 수 있다. 〈상춘곡〉의 가풍은 이후 강호가도라는 시풍을 형성했다. 조윤제가 이 작품을 가사의 효시로 주장이후 반대의견이 있었으나 정극인의 작품으로 볼 수밖에 없다는 견해가 대체로 받아들여지고 있다.

총 39행 79구. 〈불우헌집 不憂軒集〉 권2에 실려 있다. 단종이 폐위되자 정언(正言) 벼슬을 사퇴하고 고향인 전라북도 태인에 은거하면서 후진을 교육할 때 지었다.

속세를 떠나 자연에 묻혀, 봄 경치를 완상하며 안빈낙도(安貧樂道)하는 생활을 노래한 것이다.

작품내용은 서사(序詞)·춘흥·취락·결사의 4단으로 구성되어 있다. 첫째 단락에서는 속세를 떠나 벽계수(碧溪水) 앞에 수간모옥(數間茅屋)을 짓고 자연과 벗하는 풍월주인의 삶을 제시한다. 둘째·셋째 단락에서는 봄 경치를 즐기며 자연에 몰입하는 삶이 무릉도원(武陵桃源)에서의 삶과 비견되어 그려진다.

마지막 단락에서는 이렇게 세속의 명리를 멀리하고 청풍명월(淸風明月)을 벗하며 사는 삶에 만족한다는 것으로 끝맺고 있다. 작품에 그려진 전체적인 내용은 벼슬에서 물러난 뒤 고향에 돌아와 은거했던 자신의 처지를 반영하고 있다.

산림처사로 자처하면서도 실력을 쌓아 중앙 정계로 진출하려다가 거듭되는 수난을 겪던 조선 전기 사림파의 출처관을 알 수 있다. 조윤제(趙潤濟)가 이 작품을 가사의 효시작으로 본 이후, 이에 대한 부정적인 견해가 적지 않게 있었다. 그 근거로 〈상춘곡〉이 실려 있는 〈불우헌집〉이 정극인 사후(死後) 30년 뒤에 편찬된 점, 임진왜란 전 표기법이나 어휘가 나오지 않는다는 점, 내용이 작자의 생애와 비교할 때 상당한 차이가 있다는 점, 그리고 효시작으로 보기에 형식이나 표현이 너무 정돈되어 있다는 점을 들고 있다. 그러나 정극인이 작자가 아니라는 명확한 근거가 없는 한, 일단 정극인의 작품으로 볼 수밖에 없다는 견해가 대체로 받아들여지고 있다.

〈상춘곡〉이 가지고 있는 가풍은 이후 송순(宋純)의 〈면앙정가 俛仰亭歌〉로 이어져 강호가도라는 시풍을 형성했다.

■不憂軒集序[黃景源]■

孟子曰。能言距楊墨者。聖人之徒也。自周以來。學孔子而闢異端者。蓋亦多矣。此豈皆聖人之徒哉。然所謂仁義之士。如不能優游六藝。依歸聖人之門。則何以學聖人之道而爲其徒哉。夫佛氏。春秋之楊墨也。楊墨。今之佛氏也。然則丁公所以斥佛氏者。雖謂之聖人之徒。亦庶幾矣。公當莊憲極盛之時。游於太學。聞堯舜禹湯文武之敎。則其道亦已正矣。安知非孟子所謂聖人之徒耶。易曰。見龍在田。利見大人。又曰。飛龍在天。利見大人。莊憲。在上之大人也。公。在下之大人也。下之大人。必有以訏謨諫諍。使上之大人。光臨於上。無纖翳之蔽也。上之大人。必有以優容保全。使下之大人。靈承於下。無擯斥之憂也。是上下與之相成。錫萬世無窮之光也。豈不休哉。然公致仕。歸老田里。猶上書條列時弊。康靖王賜酒慰諭。特加三品散官。自中直大夫。陞通政。公如可從政言事。則何以致仕也。昔孔子致仕之時。嘗沐浴請討陳恒。公奮於致仕之年。慷慨言事。亦可謂善學孔子也。公爲人。莫得以知焉。然精神心術。有詩焉淵慤而鮮華。有文焉疏達而當理。其可傳於後世也無疑矣。公後孫生員孝穆。使胤子翼祚。謀所以刻公之集。屬余序之。余旣慕公之德美。又感先祖翼成公力救之誼。是爲序。

崇禎紀元後三丙午四月日。輔國崇祿大夫。判中樞府事兼判義禁府事,吏曹判書,知經筵事,弘文館大提學藝文館大提學,知春秋館,成均館事,奎章閣檢校提學,五衛都摠府都摠管,世子左賓客黃景源。譔。

▣不憂軒集序[黃景源]▣

孟子曰。能言距楊墨者。聖人之徒也。自周以來。學孔子而闢異端者。蓋亦多矣。此豈皆聖人之徒哉。然所謂仁義之士。如不能優游六藝。依a009_003b歸聖人之門。則何以學聖人之道而爲其徒哉。夫佛氏。春秋之楊墨也。楊墨。今之佛氏也。然則丁公所以斥佛氏者。雖謂之聖人之徒。亦庶幾矣。公當莊憲極盛之時。游於太學。聞堯舜禹湯文武之敎。則其道亦已正矣。安知非孟子所謂聖人之徒耶。易曰。見龍在田。利見大人。又曰。飛龍在天。利見大人。莊憲。在上之大人也。公。在下之大人也。下之大人。必有以訏謨諫諍。使上之大人。光臨於上。無纖翳之蔽也。上之大人。必有以優容保全。使下之大人。靈承於下。無擯斥之憂也。是上下與之相成。錫萬世無窮之光也。豈不休哉。然公致仕。歸老田里。猶上書條列時弊。康靖王賜酒慰諭。特加三品散官。自中直大夫。陞通政。公如可從政言事。則何以致仕也。昔孔子致仕之時。嘗沐浴請討陳恒。公奮於致仕之年。慷慨言事。亦可謂善學孔子也。公爲人。莫得以知焉。然精神心術。有詩焉淵慤而鮮華。有文焉疏達而當理。其可傳於後世也無疑矣。公後孫生員孝穆。使胤子翼祚。謀所以刻公之集。屬余序之。余旣慕公之德美。又感先祖翼成公力救之誼。是爲序。

崇禎紀元後三丙午四月日。輔國崇祿大夫。判中樞府事兼判義禁府事,吏曹判書,知經筵事,弘文館大提學藝文館大提學,知春秋館,成均館事,奎章閣檢校提學,五衛都摠府都摠管,世子左賓客黃景源。譔。

▣불우헌집 서(不憂軒集序) [황경원(黃景源)]▣

맹자가 말하기를, “양묵(楊墨 양주(楊朱)와 묵적(墨翟))을 물리칠 것을 말할 수 있는 사람은 성인의 무리이다.”라고 했는데, 주(周)나라 이래로 공자를 배우면서 이단을 물리친 사람이 또한 많았으나, 이 어찌 모두 성인의 무리이겠는가. 그러나 이른바 인의지사(仁義之士)가 만일 육예(六藝)를 넉넉히 익혀서 성인의 문에 의귀(依歸)하지 못한다면, 어찌 성인의 도를 배워서 그 무리가 될 수 있겠는가. 불씨(佛氏)는 춘추 시대의 양묵(楊墨)이고 양묵은 지금 시대의 불씨인즉, 정공(丁公)이 불씨를 배척한 사실을 두고 비록 ‘성인의 무리’라고 말하더라도 또한 가까울 것이다.

공은 장헌왕(莊憲王 세종(世宗))의 매우 성대한 시기에 태학에 유학하여 요(堯)ㆍ순(舜)ㆍ우(禹)ㆍ탕(湯)ㆍ문왕(文王)ㆍ무왕(武王)의 가르침을 들었으니, 그 도가 또한 이미 바르다고 하겠다. 어찌 맹자가 이른 바 ‘성인의 무리’가 아니겠는가. 《주역》 〈건괘(乾卦) 구이(九二)〉에 “나타난 용이 밭에 있으니 대인을 봄이 이롭다.[見龍在田 利見大人]” 하고, 또 〈구오(九五)〉에 “나는 용이 하늘에 있으니 대인을 봄이 이롭다.[飛龍在天 利見大人]”라고 했으니, 장헌은 위에 있는 대인이고 공은 아래에 있는 대인이다. 아래에 있는 대인은 반드시 바른 도리로 간쟁하여 위에 있는 대인에게 빛나게 위에서 임하게 하고 조금도 어둡게 가려짐이 없게 하며, 위에 있는 대인은 반드시 넉넉히 용납하고 보전하여 아래에 있는 대인에게 신령하게 아래에서 받들게 하고 물리침을 당할 우려가 없게 한다면, 이것이 상하가 서로 이루어 만대에 무궁한 광채를 끼치는 일인즉, 어찌 아름답지 않겠는가.

공은 벼슬을 그만두고 전리(田里)에 돌아가 노년을 보내는 즈음에도 오히려 글을 올려 시정(時政)의 폐단을 조목조목 나열하니, 이에 강정왕(康靖王 성종(成宗))이 술을 하사하여 위로하고 특별히 3품(三品)의 산관(散官)을 더하여 중직대부(中直大夫)로부터 통정대부(通政大夫)에 오르게 했다. 그런데 공이 만약 정사에 종사하여 시사를 말할 수 있었더라면 어찌 벼슬을 그만두고 물러났겠는가. 옛날에 공자가 나이가 많아 벼슬을 그만두고 물러나 있을 때 일찍이 목욕하고 진항(陳恒)을 토벌할 것을 청한 일이 있었는데, 공도 벼슬을 그만두고 물러나 있던 때에 분연히 일어나 강개하게 시사(時事)를 말했으니, 또한 공자를 잘 배웠다고 말할 수 있을 것이다.

공의 사람됨은 자세히 알 수 없으나 정신(精神)과 심술(心術)은 남긴 시문(詩文)을 통해서 살펴볼 수 있는데, 시는 내용이 깊이가 있고 표현이 아름다우며 문은 구성이 여유 있고 뜻이 잘 전달되면서 이치에 합당하니, 후세에 전할 만함이 의심의 여지가 없다.

공의 후손 생원 효목(孝穆)이 그 아들 익조(翼祚)를 시켜서 공의 유집(遺集)을 판각(板刻)할 것을 도모하여 나에게 서문을 부탁하였다. 나는 이미 공의 아름다운 덕을 사모해 온 터이고, 또 나의 선조 익성공(翼成公 황희(黃喜)의 시호)께서 조정에서 힘써 공을 구원했던 옛 정의(情誼)에 감격하여, 이에 서문을 짓는다.

숭정(崇禎) 기원 후 세 번째 병오년(1786, 정조10) 4월 일에 보국숭록대부 판중추부사 겸 판의금부사 이조판서 지경연사 홍문관대제학 예문관대제학 지춘추관성균관사 규장각검교제학 오위도총부도총관 세자좌빈객 황경원(黃景源)은 서문을 짓다.

▣不憂軒集序[黃胤錫]▣

不憂軒丁公考終之三百有五年。而後人。始克謀行遺集。以胤錫忝列彌甥。屬以校而序之。自夫書若詩有序以來。是集也亦烏獨不然。而世遠跡晦。重惟小譾。有未敢徑遽。則謹依集中本編及諸所唱酬。以爲之主。而參以不知何氏家狀之掛漏。孫詠歸碣文之破缺與夫李容齋荇新增勝覽。宋訥庵世琳鄕約跋。嶺南前輩群豹一班。旁孫碧梧璿述先錄。凡表表可徵者。會通是正。成行狀一道。如朱子追爲周子事狀。而公之學行事功出處。方隱約可擧。然後乃得泚筆而弁卷。蓋先賢始末。雖一字半句。不可苟故也。序曰。誦其詩讀其書。可知其人。又繼以論世。此古今觀言考行者所同云然。而於公集尤信。公之爲人。雖若莫得而知乎。而是一二精神心術之遺。有詩焉淵愨而鮮華。有文焉疏達而當理。有歌曲焉亦古淡和平而可詠。竊試潛味之久。居然若復覿公於三席之侍。其殆純而樸。如金之在礦。闇而章。如錦之尙絅。以漢儒淳固廉直之風。而希宋儒高正超實之域者乎。故其爲學也。不汲汲於傳註箋疏之繳繞。而大原有以默見。其設敎也。不切切於理氣象數之凌躐。而彝倫有以必惇。以之御家。則旣慈旣孝而子孫承其誡。以之臨官。則亦德亦威而僚寀成其契。師道明矣。館學閭塾。莫不服其令。鄕飮行矣。勸規交恤。又莫不如約。以期乎天理得人心正者。而本立而道生。體明而用適。一言蔽之。不過曰壹乎質。幾乎仁而已。若乃斥行乎請斬之疏。尤炳烈礧硠。可見仁者之勇何哉。天啓本朝。一治伊始。而人文未朗。如渾沌纔闢。則三國以還。數千年痼佛之俗。其孰免者。間有出入。亦只彼善於此爾。公則獨有大焉。奮一个抗千乘。引孟據朱。監漢懲唐。一進再進而猶不已。一譴再譴而滋不挫。斯豈一毫有所爲而爲之。故能卒之致夫天意回。國論定。而明宣以下。孔道遂以大明。彼普雨之伏罪。休靜之助義。未必不自一行乎流殛而導之。則公之功。其又孰得而少之。宜乎文宗之不次曠擧。睿成之淸選隆諭。或以奏于皇朝。或以書于國史。而俎豆扁額。又愈久愈光也。顧公所以辦此者。亦惟求仁而後爲能。夫聖者無欲。賢者寡欲。寡之又寡。可至於無而仁。而仁體至大。非聖曷盡。然剛毅木訥。不近仁乎。箕奴微去。不與比干同仁乎。古之大丈夫其不以富貴貧賤威武而爲動者。皆是道也。公于平日。固周旋夷惠之間。而十年乃調則庶乎爲惠。然出處何常。所常者寡欲。故無疚乎內省。無慕乎外至。富貴則薄之。貧賤則安之。雖威武所施。於三大臣六臣之殉主。大司成徐岡之斥佛者。不以戮不止。而我舒我卷。自如而無屈。無屈者何。以心而非以跡也。使其一有外慕。則跡雖伸而心已屈矣。卽宂官散秩。有不以爲病乎。則公之自附於綺皓。人之必擬於夷潛者。詎無以哉。于是而不曰寡欲。吾不信也。嗚呼。百世之後。有欲知公者。請自一質字究仁。則亦必曰有是集在。是爲序。

大統餘分三乙巳十一月日南至。箕一度四十四分。前行世孫翊贊越松黃胤錫。敬書于吳東山雷室中

▣서(序) [황윤석(黃胤錫)]▣

불우헌(不憂軒) 정공(丁公)이 세상을 마친 지 305년에 후인이 비로소 유집을 간행할 것을 도모하였는데, 윤석(胤錫)이 외람되게 외손의 처지에 있다는 이유로 유고를 교정하고 서문을 써 줄 것을 부탁하였다.

예로부터 《서경(書經)》과 《시경(詩經)》에는 서문이 있는데, 이 유집만 어찌 유독 그렇지 않을 수 있겠는가. 그러나 세대가 멀고 자취가 어두운 데다, 거듭 생각건대 보잘것없는 나의 식견으로는 감히 경솔하게 말할 수 없는 점이 있었다. 그러한즉, 삼가 유집 가운데 본편(本編)과 여러 사람들이 창수(唱酬)한 것에 주로 의거하고, 작자가 분명하지 않은 엉성한 가장(家狀), 영귀(詠歸) 손비장(孫比長)이 지은 잔결한 묘갈문(墓碣文), 용재(容齋) 이행(李荇)의 《신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)》, 눌암(訥庵) 송세림(宋世琳)의 향약발(鄕約跋), 영남 지방의 선배가 지은 《군표일반(群豹一斑)》, 방손 벽오(碧梧) 선(璿)의 《술선록(述先綠)》 등 뚜렷하게 징험할 만한 것들을 참조함으로써 공의 행적을 두루 모으고 차례를 바로잡아 행장(行狀) 한 편을 이루기를, 주자(朱子)가 뒤늦게 주염계(周濂溪)의 사장(事狀)을 지은 것처럼 하니, 공의 학행(學行) 사공(事功) 출처(出處)를 어렴풋하게나마 드러내어 거론할 수 있게 되었다. 그러한 후에야 붓을 적셔 서문을 쓸 수 있었으니, 그것은 대개 선현의 시말(始末)은 비록 한 글자 반 구절이라도 구차히 할 수 없었기 때문이었다.

이에 다음과 같이 서문을 짓는다.

그 시를 외우고 그 글을 읽으면 그 사람을 알 수 있고, 또 이어서 그 시대를 논할 수 있으니, 이는 고금에 말을 살피고 행실을 살피는 사람이 이구동성으로 말하는 바인데, 공의 유집에서 더욱 그러한 점을 믿겠다. 공의 사람됨은 비록 알 수 없으나 한두 가지 정신(精神), 심술(心術)은 남긴 것을 통해서 살펴볼 수 있거니와, 시는 내용이 깊이가 있고 표현이 아름다우며, 문은 구성이 여유 있고 뜻이 잘 전달되면서 이치에 합당하며, 가곡(歌曲) 또한 고담(古淡)하고 화평(和平)하여 읊조릴 만하니, 가만히 음미하기를 오래하면 어느덧 스승으로 모신 자리에서 다시 공을 뵙는 듯하다.

공은 순수하여 질박함이 금이 광석 속에 들어 있는 듯하고 은은하게 드러남이 비단옷 위에 홑옷을 겹쳐 입은 것과 같으니, 아마도 한유(漢儒)의 순고(淳固), 염직(廉直)한 기풍으로 송유(宋儒)의 고정(高正), 초실(超實)한 경지를 바라보는 분일 것이다. 그러므로 학문을 함에 있어서는 전주(傳註)와 전소(箋疏)의 세미(細微)한 것에 급급하지 않았으나 크나큰 원리를 묵묵히 봄이 있었고, 가르침을 베풂에 있어서는 이기(理氣)와 상수(象數)의 고원(高遠)한 것에 빠져들지 않았으나 타고난 본성을 반드시 돈후히 하였다.

이로써 가정을 거느린즉 이미 자애롭고 효성스러워 자손이 그 경계를 받들고, 이로써 관직에 임한즉 또한 덕으로 어루만지고 위엄으로 다스려 동료들이 그 화합을 이루었다. 사도(師道)가 밝아서 나라의 학교와 마을의 서당에서 그 명령에 복종하지 않음이 없었고, 향음주례(鄕飮酒禮)를 행함에 권규교휼(勸規交恤)을 또한 규약대로 하지 않음이 없었다. 이로써 천리가 얻어지고 인심이 바로잡힐 것을 기약하여 근본이 서고 도가 생기며 체(體)가 밝고 용(用)이 적합하게 되었던 것은, 한마디로 말하자면 ‘질박함에 한결같이 하고 인에 가까이한다’는 것에 불과한데, 요승(妖僧) 행호(行乎)를 배척하여 베기를 청한 상소와 같은 것은 더욱 밝게 빛나고 기상이 드높아 인자(仁者)의 용기란 어떠한 것인지를 알 수 있다.

하늘이 우리 왕조를 열어 한 번의 치세(治世)가 시작되었으나 인문(人文)이 아직 밝지 않은 것이 마치 혼돈이 겨우 열린 듯한 상황이었은즉, 삼국 시대 이래로 수천 년 동안 불교에 깊이 빠졌던 습속을 그 누가 면할 수 있었겠는가. 간간이 출입이 있었으나 역시 다만 저것이 이것보다 조금 나은 정도일 따름이었다. 그런데 공은 홀로 이 가운데 위대한 점이 있었는데, 한 몸을 떨쳐서 임금에게 항거하여 맹자(孟子)를 이끌고 주자(朱子)를 근거로 하며 한(漢)나라의 전례를 살피고 당(唐)나라의 과오를 징계하여, 한 번 나아가고 두 번 나아가서도 오히려 그만두지 않고 임금으로부터 한 번 견책을 당하고 두 번 견책을 당했으나 더욱 좌절되지 않았으니, 이 어찌 일호(一毫)라도 꾀하는 바가 있어서 그렇게 했겠는가.

그러므로 마침내 임금의 뜻이 돌아서고 국론이 정해지게 되어 명종과 선조 이래로 공자의 도가 드디어 크게 밝아졌으니, 저 보우(普雨)가 죄를 받음과 휴정(休靜)이 의를 도운 것이 반드시 요승 행호 한 명이 귀양을 가서 죽은 것으로 말미암아 이루어지게 된 결과였은즉, 공의 공적을 또한 누가 과소 평가 할 수 있겠는가. 따라서 문종이 세상에 드물게 차례를 뛰어넘어 발탁을 하고 예종과 성종이 청환(淸宦)에 선임하는 융성한 하교가 있어 혹 중국에 알리기도 하고 혹 국사에 기록하기도 한 것은 당연하거니와, 제사를 받드는 묘우(廟宇)의 편액(扁額)도 오래될수록 더욱 빛나는 것이다.

돌아보건대, 공이 이렇게 할 수 있었던 것은 또한 오직 인(仁)을 구한 뒤에 가능했던 것이다. 성인은 욕심이 없고 현인은 욕심이 적은 법인데, 욕심을 적게 하고 또 적게 하여야 전혀 없어져서 인에 이를 수 있으니, 인의 본체는 지대한지라 성인이 아니면 어찌 다할 수 있겠는가. 그러나 강하고 굳세며 질박하고 어눌함이 인에 가깝지 않은가. 기자(箕子)는 노비가 되고 미자(微子)는 떠났으나 비간(比干)과 함께 인을 이루지 않았던가. 옛날의 대장부가 부귀(富貴), 빈천(貧賤), 위무(威武)에 의하여 움직이지 않았던 것은 모두 이러한 도리였다.

공은 평일에 실로 백이(伯夷)와 유하혜(柳下惠)의 사이에 오가며 10년을 조정에 쓰였은즉, 거의 유하혜가 될 만했다. 그러나 어찌 출처를 반드시 한 가지로 기필했겠는가. 한 가지로 기필한 것은 욕심을 적게 함이었던 까닭으로, 안으로 살핌에 허물이 없고 밖에서 이르는 것을 부러워하지 않아 부귀는 하찮게 여기고 빈천은 편안하게 여겼다. 그리고 비록 위무가 베풀어지는 바에 삼대신(三大臣)과 육신(六臣)이 임금을 위해 절개를 지키고 대사성 서강(徐岡)이 불교를 배척한 데 대해서는 기필코 죽이고 말았으나, 공은 자신의 출처에 있어서 스스로 뜻을 따라 굽힘이 없었으니, 굽힘이 없었던 것은 무엇이었던가. 그것은 내면의 마음이었지 외면의 자취가 아니었다. 만약 한번이라도 밖에서 이르는 부귀를 부러워함이 있었다면 자취는 비록 폈다 할지라도 마음은 이미 굽힌 것이다. 곧 낮고 보잘것없는 관직을 부족하게 여기지 않았은즉, 공이 스스로 기호(綺皓)에 비기고 남들이 반드시 이잠(夷潛)에 비기는 것이 어찌 까닭이 없겠는가. 이러한데도 욕심을 적게 하였다고 말하지 않는다면 나는 믿지 못하겠다.

아, 백대 뒤에 공을 알고자 하는 이가 있다면, 청컨대 하나의 ‘질(質)’ 자로부터 인(仁)을 자세히 살펴야 할 것이다. 그러한즉 역시 반드시 이 유집이 있다고 하리라. 이로써 서문을 삼는다.

명(明)나라 대통력(大統曆)을 사용한 나머지의 세 번째 을사년(1785, 정조9) 11월 동짓날 기성(箕星) 1도(度) 44분(分)에 전(前) 행 세손익찬(世孫翊贊) 월송(越松) 황윤석(黃胤錫)이 경건히 오동(吳東) 산뢰실(山雷室)에서 쓰다.

▣有明朝鮮國故通政大夫行司諫院正言不憂軒丁公行狀[黃胤錫]▣

本貫。全羅道靈光郡。高祖考諱時胤。高麗文科。朝散大夫。知杆城郡事。妣李氏曾祖考諱贊。文科。宣力佐理功臣光祿大夫。知都僉議使司事。靈城君。本朝贈大匡輔國崇祿大夫。領議政府事。妣竹山全氏。府院君侑女。祖考諱光起。正議大夫。判典農寺事兼知經筵事。妣安東金氏。府使彥龍女。考諱坤。進士。本朝彰信校尉忠武侍衛司中領副司直。妣竹山安氏。開城府少尹挺女。

公諱克仁。字可宅。自號不憂軒。亦曰茶軒,茶角。姓丁氏。唐宣宗大中年間。有大官德盛。東流新羅西海中押海島古郡。歿而葬郡。入高麗爲縣。屬靈光郡。其裔籍靈光始。此後又移屬羅州牧以廢。而有分貫羅州,昌原者。公譜之始曰晉。一名瑨。中生員。免鄕役。當高宗朝。與柳卿老使蒙古。爲世名臣。寔五代祖也。郡事因亂卒于官。葬杆城。靈城歷密直副使,知密直司事,西北面都安撫使。鞫金鏞黨諸賊。禦德興君崔濡之亂。載恭愍王世家。葬廣州府。或豐德府。失蕝。典農,司直。幷葬廣州豆毛浦。安氏育六子。長克寬。縣監。三克明。護軍。四克已。司正。五克忠。六克敬。敬一作愼 生員。其二則公也。以惠宗建文三年我太宗元年辛巳八月初六日。生于豆毛浦里第。長歸貫鄕。天資粹美。學問精明。永樂十六年丁酉。年十七矣。已首冠場屋。宣德四年我世宗十一年己酉。中生員游太學。用布衣知名。蔚爲同年金大司成禮蒙,金判書吉通及具議政致寬,朴承旨仲孫,姜大司成老,辛提學碩祖諸友所推重。咸期以遠大。而二十餘年。累試累屈。則又莫不嗟訝。自丙辰大饑。民旣流殍。而丁巳。特旨以太祖所創舊貞陵興天寺。重建于漢城西部皇華坊。大興土木。不以農隙。犬臣默不言。惟臺諫廷爭。上終不聽。乃令禁軍步卒。嚴守寺門。禁人出入。出內帑金銀珠玉錦繡。大造鉢匙飭念珠袈裟。宣賜無紀。而妖僧行乎。以天台敎宗。有寵爲住持。自擬前朝僧惠勤。恣行無忌。上自宗戚。下至閭巷。施捨歸仰稱弟子。如恐不及。于大都中。大設安居之會。飯僧齋佛。其一歲中受度牒剃緇者。幾數萬人。而又有主掌官。以禮曹及政院承旨成念祖所奉傳敎。自今生徒游諸寺。卽令禁止者。徧諸寺榜示。每三年一試兩宗僧徒。如文武科。公率太學諸生。抗疏幾二千言。先引孟子正人心息邪說一章。集註所謂佛氏之害。甚於楊墨。邪說害正。人人得而攻之。不必聖賢。如春秋之法。亂臣賊子。人人得而誅之。不必士師。學者於是非之源。毫釐有差。則害流於生民。禍及於後世。因陳太祖禁僧徒。太宗革寺社土田臧穫。充軍需。山陵亦不建寺。當宁先廢內佛堂。減宗門。禁僧入城市。年少勿令剃髮者。以惜今之異端之復興。又言金銀非我所產。旣以懇上國請免。若上國聞此。謂殿下何如也。君擧必書。千載之下。謂殿下何如也。倘曰行乎已得佛道。然漢唐以後。奉佛非一。而未聞以佛力享國者。請去邪勿疑。除惡務本。令攸司斷行乎一僧頭。永絶邪妄之根。終又曰。自古國家之業。積之百年而不足。毀之一日而有餘。誠以處泰和之時。持盈成之業。有至可畏之幾。生於一念之忽也。願殿下至誠自強。益堅前日之心。辭旣切至。上猶不允。公又與諸生約捲堂。獨自留待。上命引入。詰以空館。對曰。上崇佛敎。諸生欲歸而爲僧耳。又袖疏極諫。大忤。上震怒。下吏傳死議。時相黃翼成公喜牽裾力爭曰。殺丁克仁。史策何以書之。先是。行乎倡言。有佛騰空自在。上以爲神。親臨觀之。公曰。是鐵軀鍍金而頂尻獨否。必頂上尻下。暗貯大磁石。使之牽吸。不上而不下也。掘而去之。佛果墜地幾碎。上稍悔悟。竟薄竄北道。尋赦還。流行乎濟州以死。方其赴謫。過泰仁縣西泰居川橋上也。公先已從婦家贅寓縣南之泰山古縣。而川上流一派來自古縣。行乎渴甚且掬。聞之徑去曰。此吾仇家前川下流也。寧忍飮諸。至今傳爲美談。公旣南歸。壹意幽貞。不樂赴擧。築草舍三間。名其軒日不憂。名其川日泌水。植松竹。混耕樵。怡神養性。居易俟命。徘徊夷猶。樂而忘憂。惟子姪及鄕子弟。是聚是誨。孜孜不倦。爲修鄕約契軸。而勉之以誠信。父母喪則又廬墓三年。代宗景泰二年我文宗元年辛未冬。命擧逸民。有學行而老不第者。犬臣與禮曹成均館合辭。以經明行修。才學俱精。薦公。擢授從仕郞守廣興倉副丞。是故事隱逸六品不次之典也。金公謹守。詩以賀召。以爲雖商之傳說。周之呂望。蔑以加矣。旣以奏聞皇朝。則有大官歎曰。此聖君事也。翌年壬申。文宗昇遐。史書聖德曰。封王氏後孫。擧逸民丁克仁。廟號曰文。以此云。端宗元年癸酉春。試士。有勸公赴之。而不應。秋又有試。試法先講後製。公友漢城判官成順祖力勸曰。子在山林則已矣。旣登於朝。應選何病。勸之滋益勤。公不獲已赴漢城試所。備陳久廢擧業之實。旣講且製。乃以仁壽府丞得試。中殿試金壽寧榜丁科第十三人。時世祖在首陽大君潛邸。新策靖難功爲領議政。參試殿對。申叔舟亦座主之一。而公年五十三矣。乙亥閏六月。端宗禪位于世祖。公自全州府敎授。參賑事罷歸。十二月二十七日。以仁順府丞。錄佐翼原從功券二等。而非其志也。越十年。乃調成均館注簿。降司憲府監察。爲驄馬契軸二詩。以寓交勉。移通禮門通贊。復三入成均注簿。再兼宗學博士。又敎授訓導各再。而其三爲量田敬差官。則疑戊辰年間云。憲宗成化五年我睿宗元年己丑八月。公方爲泰仁縣訓導。特拜司諫院獻納。尋轉朝散大夫行司諫院正言。湖南膺是命者。當世獨公而已。公遂幡然入京。作薇垣契軸詩。又斥佛下吏。無幾得釋。而十一月。上昇遐。成宗入承大統。十二月二十四日。公自以明年年七十。詣政院。預先呈辭。請致仕乞身。元年庚寅正月初六日。得許乃歸。上命禮曹判書李三灘承召。供張祖道都門外以送之。承召亦有詩四絶。人謂疏廣後一人也。辛卯。有旨求言。公疏論朝政得失四條。一曰。學校訓導。宜選生員進士過四十。稍通經傳者。二曰。近自佛敎大興。有名卿鉅儒亦言。金口所說無上甚深微妙法。賢於孔孟遠矣。願革罷刋經都監。三曰。守令黜陟。上等多而中等少。下者一道僅一二。願十分爲率。務要至公。四曰。原從功臣雖不及八功臣之寵異。然願賤妾所生。從父爲良。又論民生疾苦四條。一曰。量田案付。願分起陳。二曰。正兵宜申明精選。優其奉足。三曰。各道都蠶室。姑以泰仁縣觀之。革之已久。桑木老朽。盡爲民田。今復種桑。閔不可言。願距蠶室二百餘步東西山。久陳土厚。種可十萬餘株。數年後無窮之利也。則上不失公賦。下不失民業。四曰。漕船公造之法新立。而國家之利則一。民間之弊則七。大學論財用絜矩之道。引孟獻子言以終之。堂堂大朝。何必吝船價一利。而不恤七弊乎。史魚猶以尸諫。況老臣適當陳言之時。敢不精白一心。以待休命。疏入。傳曰。致仕亦陳時弊。宜加褒寵。特賜原從功臣號。蔭子孫宥後世。卽佐理新券也。公自旣歸。猶且徘徊夷猶。樂而忘憂。無異於前之爲也。不求聞達。若將終身。亦無異於前之爲也。因記不憂軒。以敍閑而無憂之意。壬辰。有上書薦公者。上以詢大臣。僉曰賢矣。但無奈老何。三月二十四日。內降諭書曰。諭前正言丁克仁。予聞爾廉介自守。不求聞達。聚鄕子弟。敎誨不倦。予甚嘉焉。欲招用之。然年老難於任事。故特加三品散官。又令其道時致惠養。爾宜知悉。四月。公聞 命祗受。蓋自中直大夫。陞通政大夫也。每念天恩罔極。倚高麗翰林別曲音節。作不憂軒曲。先以短歌。以時歌詠其榮。申祝上壽。乙未十月。又設洞中鄕飮酒禮。立約而序之曰。禮之文。禮之器。禮之用。雖未能盡合於古。而敬也禮也潔也孝也悌也遜也。則遵而勿失。侈也淫也慾也。則戒之愼之。豈但親睦鄕閭而已。其效至於天理得人心正。而忠臣也孝子也善與人交也。源源而不竭。周之風化。復見於今日矣。戊戌。上以遇災又求言。公復應旨上疏。猶未始赴京。常歎曰。我雖在野。得拜三品。不撤肉食。實君恩也。欲一赴闕謝恩。我若奄然辭世。則抱恨泉壤之下矣。時年八十。能自力跨馬。入京以謝。兼論時弊數條。上賜酒慰奬。公歸則曰。今吾志遂矣。辛丑八月十六日。以病卒于古縣里第。壽八十一。葬里西不四里銀石山壬坐泌水之陽。與夫人墓同岡稍下二十步許。斥佛事遵喪制。幷用公遺命也。有詩文歌曲幷知舊唱酬一冊。閱倭燹僅傳一二。後二年癸卯。承旨孫詠歸比長。以公子三俊謁文。而銘其碣。今殘破無別本。有家狀。不知作者。尙可參碣文考略。又二十七年。爲正德五年我中宗五年庚午。而校理宋訥庵世琳。修鄕飮禮約而跋于序。又二十年。爲嘉靖九年中宗二十五年庚寅。而右議政李荇,洪彥弼等新增輿地勝覽。錄公于靈光及泰仁寓居。明宣之際。旁玄孫校勘碧梧堂璿作述先錄。又有嶺南士林編群豹一斑。幷稱公甚盛。蓋崇禎以後湖南士林。配享于崔文昌致遠武城書院。而申靈川潛,宋訥庵及鄭默齋彥忠,金誠齋若默,金鳴川灌。亦先後腏食。我肅宗二十二年丙子。以本道生員柳之春等疏請。賜額致祭。自公卒至是二百一十六年。而朝野崇奉之擧。始無復遺憾矣。原公德性純厚。志操廉介。言辭簡質而不俚。詩文古雅而可法。篤於好善之誠。通於處事之宜。寬洪若河海之廣。信果如蓍龜之公。學足以明體而適用。才足以經邦而濟世。此人之公誦者然也。涉獵經史。師友聖賢。藏器於身。見幾而作。浮雲乎身世。弊屣乎軒冕。奴耕婢織以代勞。父慈子孝以敦倫。尹之任惠之和。非曰能焉。孔之時顏之樂。乃所願也。而又以不怨不尤。不忮不求。而不憂不懼者爲法。此公之自道者然也。則其進德修業。而無疚乎內省。樂天知命。而無慕乎外至者。亦庶幾聚辨居行之功。出處語默之節。而摠之大易之時義焉爾。卽始之延之以逸民。無可以榮公也。中之屈之以宂官。無可以浼公也。末之申之以淸選崇褒。而公又曷以是加重哉。若曰。世祖之季。數年之縻。有可以爲疑。則此固同時如金畢齋一隊所未免者。而公顧有不然。使公重望。一有求者。何至於一歸十年而乃調乎。調亦何至於寡浮多沈。而無復文宗不次之隆乎。心未始求祿。故祿雖至而有不與之俱往。所謂棄世而世亦棄者。而雖其發諸詩文歌詠之際。類多自譽而自嘲。復引商山四皓。所謂富貴畏人。不如貧賤之肆志。而申未舟詩。又直以彭澤首陽而擬議。則尤可見矣。況公所錄佐翼從勳。鮮不勒混。有如元霧巷昊,奇眩庵虔,柳綠筠桂芬,李冬靑延孫之皭然者乎。此已灼無可疑。而及睿成兩朝一初之化。則中外想望。廩廩乎世宗。東方堯舜之世矣。公雖欲略試所學。而七十之年。忽焉已至。禮有大防。只有浩然而歸耳。小官猶爾。彼貪功趨利。鐘漏不休。而不省致仕之謂何者。果何人哉。若曰。公之爲學。其本末終始。他未有以可徵。則亦大有不然。何也。箕疇久泯。竺敎橫流。自崔文昌先後若而人者。雖各不可謂無功於一時。而要其近理。則當斷自鄭圃隱,李牧隱爲始。然牧隱之賢。猶以佞佛受譏。餘可知矣。且如禹倬,白頤正,朴忠佐,崔誠之,權溥,吉再,金淑滋,權近,黃鉉,趙庸,尹祥,金鉤,金末諸公。其前後誦說。亦馬,鄭傳經之類耳。頗自謂斥佛。然皆未聞有深明廓闢如孟,朱然者。夫以世宗之上聖。猶且襲麗之故。則彼在下而無力量氣魄者。竟奚足道哉。惟公之在太學。眇然一匹夫耳。能獨祖孟而宗朱。援漢而稽唐。知有道學而不知有魔外。知有義理而不知有罪罰。知有民國而不知有身家。卒之致夫日月回光而山斗歸望。則自非明天理正人心。而默見大意於洙泗洛建之學者。能乎哉。故其晚節。愈拳拳扶抑。而兩朝亦爲之深察。使國論士趨。久然後大定。則己卯以後諸賢之輩出。斯道之大明。公其不有以先啓乎。抑公在朝在外。壹是推其所存。以及於人者。而家訓所謂子孫誠一篇。學政所謂學令一篇。又皆誠以諭之。威以董之。本人倫常行而指示之。參邦國選法而歆動之。雖近而可遠。雖卑而可高。雖粗而可精。大約其言懇懇喣喣。易以入人。胡安定,許魯齋之爲敎。殆亦無以遠賢。故公鄕塾之中。風韻有繼。自宋鄭二金。以迄於崔寬谷瑞琳,殷柏溪鼎和。而聞知見知。代不乏其人者。夫孰非公之賜也。噫其盛矣。公配淑夫人九皐林氏。尼山縣監殷女。後公九年庚寅生。先公十四年丁亥正月二十六日卒。同岡上下窆。有二子。長卽三俊。生員。因居古縣。季七賢。公嘗以量田過興陽縣。見其風土之美。命七賢居焉。六女壻。長趙輔榮。通贊。次盧以顯。直長。次柳吉淮。次金潤孫。司正。康津人。次金和雨。進士,直長。淸道人。季金碩孫。庶子曰孫。用公從勳從良。居順天府。三俊五子。長子松。次子粹。並生員,參奉。次子文。訓導。次子淑進士,參奉。季子淨。七賢二子。長希德。習讀。季性。進士。子松傳奉事士溫,縣監宗逸而宗嫡絶。子粹生進士士良。子文生生員鯉及鰅。鯉生貴根,貴南。鰅生進士光逸。子淑生進士參奉士儉及參奉士讓。士儉生主簿欽逸。士讓生訓導希逸。子淨傳士傑,應逸。希德傳世蕃,錫臣及夢臣。性生副正自衍及贈工曹參議自行及自衡。自衍生參軍鐵碩。自行生僉正有祖及贈刑曹參判崇祖,縣監亨祖。自衡生潤祖。有祖生府使龜壽。龜壽生監察浩及漢。浩生進士,參奉孤舟,運煕及判官運隆。崇祖生察訪俊,兵使傑。傑傳府使淵,郡守弘祿。三世幷以武進。而金司正,金直長亦皆有後。司正之後尤盛。蓋距公十餘世而內外裔孫不可勝紀。公之不試之報。其在是歟。嗚呼。胤錫生晚學陋。亡能爲役。而七世以來。三爲金司正外裔。先子晚隱府君。又嘗從外氏寓古縣矣。庭訓所及。已慕公風烈。而出入師友間。多聞前輩所稱道。亦旣五十餘年。以故每過武城書院。未始不祗謁太息。而不覺相後三百年之遠也。今公後人應甲。與興陽宗人孝參。來示遺稿。屬以校而序之。而家狀旣略。碣文亦缺。不可不先修行狀。故輒不揆僭妄。謹敍次年月先後。出處本末。因間以記聞一二如右。以俟百世大君子論世知德者考焉。謹狀。大統餘分三乙巳。我聖上九年十一月日。禦侮將軍。前行世孫翊衛司翊贊越松黃胤錫。狀。

▣유명조선국고통정대부행사간원정언불우헌정공행장 [황윤석(黃胤錫)]

본관은 전라도 영광(靈光)이다.

고조는 휘(諱)가 시윤(時胤)인데, 고려조 때 문과에 급제하고, 조산대부(朝散大夫) 간성군 지사(杆成郡知事)를 지냈다. 고조모는 이씨(李氏)이다.

증조는 휘가 찬(贊)인데, 고려조 때 문과에 급제하고, 선력좌리 공신(宣力佐理功臣)으로서 광록대부(光綠大夫) 지도첨의사사사(知都僉議使司事)를 지냈으며, 영성군(靈城君)에 봉해졌다. 본조에서 대광보국숭록대부(大匡輔國崇綠大夫) 영의정부사(領議政府事)에 추증되었다. 증조모는 죽산 김씨(竹山金氏)인데, 부원군(府院君) 유(侑)의 따님이다.

조부는 휘가 광기(光起)인데, 정의대부(正義大夫) 판전농사사 겸 지경연사(判典農司事兼知經筵事)를 지냈다. 조모는 안동 김씨(安東金氏)인데, 부사(府使) 언룡(彦龍)의 따님이다.

부친은 휘가 곤(坤)인데, 진사로서 본조에서 창신교위(彰信校尉), 충무시위사 중령(忠武侍衛司中領), 부사직(副司直)을 역임하였다. 모친은 죽산 안씨(竹山安氏)인데, 개성부 소윤(開城府少尹) 정(挺)의 따님이다.

공의 휘는 극인(克仁), 자는 가택(可宅), 자호는 불우헌(不憂軒)이다. 또한 다헌(茶軒), 다각(茶角)이라는 별호가 있다. 성은 정씨(丁氏)이다.

당나라 선종(宣宗) 때인 대중(大中) 연간에 대관(大官) 덕성(德盛)이 동쪽으로 신라 서해 가운데 압해도(押海島) 고군(古郡)에 표류해 왔는데, 사후에 그 군에 장사 지냈다. 고려에 들어와서는 현(縣)이 되어 영광군(靈光郡)에 속하게 되었는데, 그 후예가 영광을 본관으로 삼은 것이 여기에서 비롯되었다. 이후에 또 나주목(羅州牧)에 이속(移屬)되었다가 폐하여져서 본관이 나주와 창원으로 나누어지기도 하였다.

공의 족보에 처음 기록된 사람은 진(晉)인데, 일명 진(瑨)이라 하기도 한다. 생원이 되어 향역(鄕役)을 면하고, 고종(高宗) 때에 유경로(柳卿老)와 몽고에 사신 가서 당세의 명신이 되었으니, 곧 공의 5대조이다. 고조 군사공(郡事公)은 난으로 관소에서 돌아가셔서 간성(杆城)에 안장하였다. 증조 영성군(靈城君)은 밀직부사(密直副使), 지밀직사사(知密直司事), 서북면도순무사(西北面都巡撫使)를 역임했고, 김용(金鏞) 일당들 여럿을 국문했으며, 덕흥군(德興君 충선왕의 셋째아들)과 최유(崔濡)의 난을 막았는데, 그 사적이 《고려사》 공민왕 세가(恭愍王世家)에 실려 있다. 광주부(廣州府)에 안장했다. 혹 풍덕부(豐德府)라고 하기도 하는데, 실묘하였다. 조부와 부친은 모두 광주(廣州) 두모포(豆毛浦)에 안장하였다. 모친 안씨는 여섯 아들을 길렀는데, 장남 극관(克寬)은 현감, 삼남 극명(克明)은 호군(護軍), 사남 극기(克己)는 사정(司正), 오남 극충(克忠)과 육남 극경(克敬) -극신(克愼)이라고 한다.- 은 생원이고, 둘째는 곧 공이다.

공은 명나라 혜제(惠帝) 건문(建文) 3년이자 우리나라 태종(太宗) 원년인 신사년(1401) 8월 6일에 두모포 마을 집에서 태어났고, 자라서 관향인 영광으로 돌아왔다. 천자(天資)가 순수하고 아름다우며 학문이 정밀하고 밝았다.

영락(永樂) 15년 정유년(1417, 태종17)에 나이가 17세였는데, 이미 과장(科場)에서 으뜸을 차지했다.

선덕(宣德) 4년이자 우리나라 세종(世宗) 11년인 기유년(1429)에 생원시에 급제하여 성균관에 유학했는데, 포의(布衣)로서 이름이 알려진 나머지 같은 해에 급제한 대사성 김예몽(金禮夢), 판서 김길통(金吉通), 의정 구치관(具致寬), 승지 박중손(朴仲孫), 대사성 강로(姜老), 제학 신석조(辛碩祖) 등 여러 벗들에게 울연히 추중을 받았으며, 모두들 공이 원대한 뜻을 이룰 것으로 기대하였다. 그러나 20여 년 동안 여러 번 대과에 응시했으나 번번이 낙방했으니, 또한 차탄하고 의아해 하지 않은 사람이 없었다.

병진년(1436, 세종18)에 큰 기근이 든 후로 백성들이 유랑하고 굶어 죽었는데, 정사년(1437, 세종19)에 임금이 특명으로 태조 때 창건한 옛 정릉(貞陵)의 흥천사(興天寺)를 한성(漢城) 서부 황화방(皇華坊)에 중건하도록 함으로써 농한기가 아닌데도 크게 토목 공사를 일으켰으나, 대신들은 침묵을 지킨 채 말하는 이가 없었고 오직 대간(臺諫)이 간쟁할 뿐이었다. 그러나 임금은 마침내 듣지 않고, 곧 금군(禁軍) 보졸(步卒)에게 절 문을 엄하게 지키게 하여 사람의 왕래를 금지시키고는, 내탕고(內帑庫)의 금은 주옥과 비단을 내어 그릇, 수저, 염주, 가사를 만들었는데, 하사함이 매우 많아 다 기록할 수가 없었다. 이 당시에 요승 행호(行乎)가 천태교종(天台敎宗)으로 임금의 총애를 얻고 주지가 되어 스스로 고려조의 혜근(惠勤 나옹(懶翁))에 비기면서 방자한 행동을 하기에 거리낌이 없었는데, 위로는 종척(宗戚)으로부터 아래로는 여염(閭閻)에 이르기까지 재물을 희사하고 그에게 돌아가 우러르며 제자라고 일컫기를 마치 미치지 못할 듯이 하였다. 또, 서울 안에서 안거(安居)의 모임을 개설하여 중들을 먹이고 부처에게 제사를 지내니, 1년 동안에 도첩(度牒)을 받고 머리를 깎아 중이 된 자가 거의 수만 명이었다. 그런데 또 주장관(主掌官)이 예조와 승정원 승지 성염조(成念祖)가 받든, “이제부터 유생들이 여러 절에 노는 것을 금지하게 한다.”라는 전교(傳敎)를 여러 절에 게시하고, 3년마다 한 번씩 선종과 교종의 승도(僧徒)들에게 문과와 무과처럼 과거를 시행하겠다고 하니, 공이 성균관의 여러 유생들을 거느리고 상소하여 항변한 것이 거의 2천 마디였다.

그 상소의 처음에는 《맹자》 〈등문공 하(滕文公下)〉의 이른바 “인심을 바르게 하고 사설을 그치게 한다.[正人心 息邪說]”라는 한 장(章)에 대한 주자(朱子)의 집주(集註)에서 “불씨(佛氏)의 해는 양묵(楊墨)보다 심하니, 사설이 정도를 해침을 사람이면 누구라도 공격할 수 있고 반드시 성현이 아니어도 좋다. 이는 마치 춘추(春秋)의 법에 난신적자(亂臣賊子)를 사람이면 누구라도 공격할 수 있고, 반드시 옥관(獄官)의 우두머리인 사사(士師)가 아니어도 좋은 것과 같다. 학자가 시비의 근원에 조금이라도 어긋남이 있으면 해가 생민에게 흐르고 화가 후세에 미칠 것이다.”라고 한 말을 인용하여 말하고, 이어서 다음과 같이 진달하였다.

“태조(太祖)께서는 승도를 금했고, 태종(太宗)께서는 사찰을 혁파하여 사찰에 속한 토지와 노비를 군대에 충당시키고 산릉(山陵)에 또한 절을 세우지 않았습니다. 지금 전하께서는 먼저 내불당(內佛堂)을 폐하고 종문(宗門)을 감소하였으며 승도의 성시(成市) 출입을 금하고 연소한 이는 머리를 깎지 못하도록 하셨으나, 애석하게도 이단이 다시 흥기하게 되었습니다.”

또 이어서 다음과 같이 말하였다.

“금은은 본디 우리나라에서 생산되는 것이 아니기 때문에 이미 중국에 간청하여 공물로 바치는 것을 면제해 주기를 청했는데, 만약 중국에서 이 일을 듣는다면 장차 전하에게 무엇이라고 하겠습니까. 군주의 거동은 반드시 기록을 하는 법인데 천 년 후에 전하에게 무엇이라고 하겠습니까. 혹 행호(行乎)가 이미 불도를 얻었다고 하나, 한(漢)ㆍ당(唐) 이후로 불법을 받드는 이가 많았으나 불법의 힘으로 나라를 누린 자를 아직 듣지 못했으니, 청하옵건대 사특함을 물리침에는 의심하지 마시고 악을 제거함에는 근본을 끊기에 힘써서 해당 관청에 명하여 행호 한 중의 머리를 잘라 영구히 사특하고 망녕된 뿌리를 끊도록 하소서.”

마지막에 또 다음과 같이 말하였다.

“예로부터 국가의 업은 쌓기는 백 년이라도 부족하고 훼손하기는 하루라도 남음이 있으니, 참으로 태평한 때에 처하여 성대한 업을 가지고 있을 경우에는 지극히 두려워할 만한 기미가 있는데 그것은 한 번 생각을 소홀히 하는 데서 발생하는 것입니다. 원하옵건대, 전하께서는 지극한 정성으로 스스로 힘써서 지난날의 마음을 더욱 견고하게 하소서.”

말이 이미 간절하고 지극했으나 주상이 오히려 윤허하지 않자, 공은 여러 유생들과 권당(捲堂)을 하기로 약속하고 혼자 남아 기다리고 있었는데, 주상이 명하여 불러 보고 학관(學館)을 비운 문제를 힐난하였다. 이에 공은 대답하기를, “전하께서 불교를 숭상하니 여러 유생들이 돌아가 승도가 되고자 할 따름입니다.”라고 하였다. 또 소맷자락 속의 소장(疏章)으로 극간하여 크게 주상의 뜻을 거스리니, 주상이 진노하여 옥리(獄吏)에게 내려서 죽일 것을 의논하게 했는데, 당시의 재상 익성공(翼成公) 황희(黃喜)가 임금의 곤룡포 자락을 당기며 힘써 간쟁하기를 “전하께서 만약 정극인(丁克仁)을 죽이시면 역사에 무엇이라고 기록되겠습니까?”라고 하였다.

이 일이 일어나기 전에 행호가 큰소리치기를, 불상이 허공에 뜬 채 떨어지지 않고 그대로 있다고 했는데, 주상이 신기하게 여겨 친히 임하여 이를 구경하였다. 공은 말하기를, “이것은 쇠로 된 형체에 도금을 하고 오직 정수리와 꽁무니에만 도금을 하지 않은 것이니, 반드시 정수리 위와 꽁무니 아래에 몰래 큰 자석을 숨겨 놓음으로써 아래 위에서 서로 끌어당기게 하여 올라가지도 않고 내려가지도 않게 한 것입니다.”라고 하니, 땅을 파서 자석을 제거하자 불상이 과연 땅에 떨어져 거의 부스러지게 되었다. 주상이 자못 후회하여 뉘우치고는 마침내 잠시 북도로 공을 귀양 보냈다가 이윽고 사면하여 돌아오게 하고, 행호를 제주도에 귀양 보내 죽게 했다.

행호가 귀양을 갈 때 태인현(泰仁縣) 서쪽 태거천(泰居川) 다리 위를 지났다. 공은 이에 앞서 처가를 따라서 현의 남쪽 태산고현(泰山古縣)에 머물며 살고 있었는데, 태거천 상류의 한 물줄기는 고현으로부터 오는 것이었다. 행호가 갈증이 심하여 손으로 물을 움켜서 마시려 하다가 공이 상류에 산다는 말을 듣고 급히 떠나며 말하기를, “이는 내 원수의 집 앞에 흐르는 냇물의 하류이니, 어찌 차마 마실 수 있겠는가.”라고 했으니, 오늘날까지 미담으로 전한다.

공은 남쪽으로 돌아온 뒤로 한결같이 유정(幽貞)한 뜻으로 과거에 응시하기를 즐기지 않고, 초가삼간을 짓고는 그 집을 불우헌(不憂軒), 그 내를 필수(泌水)라고 명명했으며, 송죽(松竹)을 심어 두고는 농사짓는 사람, 나무하는 사람들과 섞여 지냈다. 이러한 가운데서 정신을 기쁘게 하고 심성을 기르며, 평이하게 처하여 천명을 기다리며, 한가로이 노닐면서 즐거워하고 근심을 잊었다. 오직 자질(子姪)과 고을의 자제들을 모아서 가르치되 부지런히 힘쓰고 게을리하지 않았으며, 향약계축(鄕約契軸)을 만들어 정성과 신의로 권면하였다. 부모상에는 또한 3년 동안 시묘살이를 하였다.

대종(代宗 경제(景帝)) 경태(景泰) 2년이자 우리나라 문종(文宗) 1년인 신미년(1451) 겨울에 왕명으로 일민(逸民) 가운데 학행이 있으나 늙도록 급제하지 못한 사람을 천거하게 한 일이 있었는데, 대신이 예조 및 성균관과 함께 합사(合辭)하여 ‘경학이 밝고 행실이 닦였으며 재능과 학문이 모두 정명하다[經明行修 才學俱精]’는 말로 공을 천거하였다. 이에 종사랑(從仕郞) 수 광흥창 부승(守廣興倉副丞)에 발탁되어 임명되었는데, 이는 조정에서 관례적으로 은일(隱逸)에게는 차례에 구애받지 않고 바로 육품(六品)의 직위를 내리는 은전이었다. 김공 근수(金公謹守)가 시를 지어서 공이 임금의 부름을 받은 것을 하례하여, “비록 은(殷)나라 부열(傅說)과 주(周)나라 여망(呂望)이라도 이보다 더 나을 것이 없다.”라고 하였다. 이미 중국 조정에 상주하여 알린즉 대관(大官)이 차탄하기를, “이는 성군의 일이다.”라고 하였다. 이듬해 임신년(1452, 문종2)에 문종이 승하하자 사관(史官)이 문종의 덕을 기록하기를 “왕씨의 후손을 봉하고, 일민 정극인을 등용했다.”고 하니, 묘호(廟號)를 ‘문(文)’이라고 한 것은 이것 때문이었다고 한다.

단종 1년인 계유년(1453) 봄에 선비를 시험하여 선발하는 일이 있었는데, 사람들 중에 공에게 응시하기를 권하는 이가 있었으나 응하지 않았다. 가을에 또 시험이 있었는데, 시법(試法)에 경서를 외우는 강경(講經)을 먼저 하고 시문을 짓는 제술(製述)을 뒤에 하였다. 공의 벗 한성 판관 성순조(成順祖)가 힘써 권하기를, “그대가 산림에 있다면 그만이거니와, 이미 조정에 올랐는데 선발에 응함이 무슨 병통이겠는가.”라고 하며 권하기를 더욱 부지런히 하자, 공은 그만둘 수 없어 한성의 시소(試所)에 나아갔다. 그리하여 오래도록 거업(擧業)을 폐한 실상을 갖추어 진달하고는 강경과 제술을 마쳤는데 곧 인수부 승(仁壽府丞)으로서 시험에 합격하고, 전시(殿試)에서 김수녕(金壽寧)의 방(榜)에 정과(丁科) 제13인으로 급제하였다. 이 때는 세조(世祖)가 수양대군(首陽大君)으로서 잠저(潛邸)에 있었는데 새로이 정난공(靖難功)이 인정되어 영의정이 되어서 전시에 참관하고 있었으며, 신숙주(申叔舟)도 좌주(座主)의 한 사람이었다. 공의 이때 나이는 53세였다.

을해년(1455, 단종3) 윤 6월에 단종이 세조에게 왕위를 물려주었는데, 공은 전주부 교수(全州府敎授)로 있으면서 진휼의 일에 참여했다가 파하고 돌아왔다. 12월 27일에 인순부 승(仁順府丞)으로서 좌익원종공신(佐翼原從功臣) 2등에 뽑혔으나, 공이 바라는 뜻은 아니었다. 10년이 지나 성균관 주부가 되었다가 사헌부 감찰로 내려왔는데, 이때에 〈총마계축(驄馬契軸)〉 시 2수를 지어 면려하는 뜻을 깃들였다. 통례문 통찬으로 옮긴 후 다시 세 번 성균관 주부로 들어가고 거듭 종학 박사(宗學博士)를 겸임하고, 또 교수와 훈도를 각각 거듭 맡았다. 그리고 세 차례 양전 경차관(量田敬差官)이 된 것은 아마 무진년(1448, 세종30) 무렵인 것으로 짐작된다.

명나라 헌종(憲宗) 성화(成化) 5년이자 우리나라 예종(睿宗) 1년인 기축년(1469) 8월에 공은 태인현 훈도로 있었는데, 특명으로 사간원 헌납에 임명되고 이윽고 조산대부(朝散大夫) 행 사간원 정언(行司諫院正言)으로 옮기니, 호남 지방에서 이 명을 받은 사람은 당세에 오직 공 한 사람뿐이었다. 공은 드디어 급히 몸을 일으켜 서울에 들어가 〈미원계축(薇垣契軸)〉 시를 지었고, 또 불교를 배척하다가 옥에 갇혔으나 오래지 않아 풀려났다. 11월에 주상이 승하하고 성종(成宗)이 들어가 대통(大統)을 이었는데, 12월 24일에 공은 다음 해에 나이가 70세가 된다 하여 승정원에 나아가 미리 사직하는 글을 올려 벼슬을 그만두고 돌아갈 것을 청했으며, 그리하여 이듬해 경인년(1470, 성종1) 1월 6일에 윤허를 얻어 돌아오게 되었다. 이때에 성종은 예조 판서 삼탄(三灘) 이승소(李承召)에게 명하여 도성의 문밖에서 전별연을 베풀어 전송하게 했는데, 이승소도 4수의 시를 지었으니, 사람들이 소광(疏廣) 이후의 한 사람이라고 하였다.

신묘년(1471, 성종2)에 주상으로부터 구언(求言)의 하교가 있자, 공은 상소로 조정 정사의 득실 4조목을 논했는데, 그 내용은 대략 다음과 같다.

“첫째, 학교의 훈도는 마땅히 나이가 마흔이 지난 생원 진사로서 경전(經傳)에 제법 통한 사람을 정선해야 할 것입니다.

둘째, 근래에 불교가 크게 일어난 뒤로부터 명경거유(名卿鉅儒)가 또한 말하기를 ‘부처가 말한 더할 수 없이 높고 매우 깊은 미묘한 법이 공자나 맹자의 글보다 낫기가 월등하다.’ 합니다. 원하옵건대, 간경도감(刊經都監)을 혁파하소서.

셋째, 수령을 내치고 올려쓰는 평가에 있어서 상등은 많고 중등은 적게 매기며 하등은 한 도에 겨우 한두 사람뿐입니다. 원하옵건대, 십분(十分)으로 비율을 삼아 지극히 공명하게 하기에 힘쓰소서.

넷째, 원종공신(原從功臣)은 비록 팔공신(八功臣)의 특별한 은총에 미치지 못하나, 원하옵건대 천첩(賤妾)의 소생은 부계를 따라 양인으로 삼도록 하소서.”

또 백성의 질고에 대하여 4조목을 논했는데, 그 내용은 대략 다음과 같다.

“첫째, 논밭을 측량하여 장부에 기록해 올린 전답은, 원하옵건대 ‘경작하는 것과 묵은 것[起陳]’을 분간하여 과세(課稅)하소서.

둘째, 정병(正兵)은 마땅히 거듭 정선(精選)의 법을 밝혀 그 봉족(奉足)을 넉넉하게 해야 할 것입니다.

셋째, 각 도의 도잠실(都蠶室) 상황을 짐짓 태인현의 일로 보자면, 혁파된 지 이미 오래되어 뽕나무가 늙고 썩어서 뽕밭이 다 백성의 밭이 되었는데, 지금 다시 뽕나무를 심으니 근심이 이루 말할 수 없습니다. 원하옵건대, 잠실에서 2백여 보 떨어진 동서의 산이 오래 묵어 토질이 후하여 뽕나무 10만여 그루를 심을 수 있으니, 몇 년 후에는 무궁한 이익이 될 것입니다. 그러한즉 위로는 공가의 부세를 잃지 않고 아래로는 백성의 생업을 잃지 않을 것입니다.

넷째, 조운(漕運)에 쓰는 선박을 관청에서 만든다는 법이 새로 생김에 따라 국가의 이익은 한 가지이고 민간의 폐단은 일곱 가지입니다. 《대학》에서 재용(財用), 혈구(絜矩)의 도를 논하면서 맹헌자(孟獻子)의 말을 인용하여 종결했는데, 당당한 우리 조정에서 어찌 반드시 선박의 값 한 가지 이익을 아끼느라 일곱 가지 폐단의 질고를 돌아보지 않겠습니까. 사어(史魚)는 오히려 자신이 죽은 후 시신으로써 간언했는데, 더구나 노신은 마침 진언할 때를 당하여 감히 마음을 깨끗이 가다듬어 주상의 아름다운 명을 행여 기다리지 않겠습니까.”

상소가 들어가자 주상이 전교하기를, “벼슬을 그만두고 물러난 때에도 또한 시정(時政)의 폐단을 진달하니, 마땅히 포상과 은총을 더해야만 할 것이다. 특별히 원종공신의 호를 내리며, 자손에게는 음직을 더하고 후세에 허물이 있더라도 용서하는 은전을 베푸노라.” 하였으니, 곧 좌리 공신(佐理功臣)의 새 녹권(錄券)이었다.

공은 돌아온 후에도 오히려 한가로이 노닐면서 즐거워하고 근심을 잊음이 지난날에 하던 것과 다름이 없었고, 남에게 알려지거나 영달하기를 구하지 않고 장차 그대로 몸을 마칠 것 같음도 지난날에 하던 것과 다름이 없었다. 인하여 〈불우헌기(不憂軒記)〉를 지어 한가로이 지내며 근심이 없는 뜻을 서술하였다.

임진년(1472, 성종3)에 글을 올려 공을 천거하는 사람이 있었는데, 주상이 대신들에게 묻자 모두들 말하기를 “어질기는 한데 다만 연로하여 어쩔 수 없습니다.”라고 하였다. 3월 24일에 주상이 유서(諭書)를 내려 이르기를,

“전 정언 정극인에게 유시한다. 내가 듣건대, 그대는 청렴 결백한 인품으로 남에게 알려지거나 영달하기를 구하지 않으면서 고을의 자제들을 모아 가르치기에 게으르지 않다고 하니, 내가 매우 가상히 여긴다. 불러서 쓰고자 하나 그대가 연로하여 정사를 맡기가 어려울 것이므로, 특별히 삼품(三品)의 산관(散官)을 더해 주고 또 본도(本道)로 하여금 때로 은혜를 베풀어 보살피게 한다. 그대는 마땅히 알도록 하라.”

하였다. 4월에 공이 명을 듣고 공경히 받았으니, 대개 중직대부(中直大夫)로부터 통정대부(通政大夫)에 올랐다. 매양 천은이 망극함을 생각하고 고려 〈한림별곡(翰林別曲)〉의 음절에 따라 〈불우헌곡(不憂軒曲)〉을 지었는데, 먼저 단가(短歌)로써 때때로 그 영광을 가영(歌詠)하고 이어서 주상의 천수를 축원하였다.

을미년(1475, 성종6) 10월에 또 마을에 향음주례(鄕飮酒禮)를 마련하고 규약을 세워 서(序)를 지었는데, 그 말은 다음과 같다.

“예(禮)의 문(文), 기(器), 용(用)은 비록 다 고례에 합하게 할 수 없으나 경(敬), 예(禮), 결(潔), 효(孝), 제(悌), 손(遜)인즉 준수하여 잃지 말아야 할 것이고, 치(侈), 음(淫), 욕(慾)인즉 경계하고 삼가야 할 것이니, 어찌 다만 고을의 친목에 그칠 뿐이겠는가. 그 효험이 천리가 얻어지고 인심이 바로잡히기에 이르러 충신이 나오고 효자가 나오고 사람들과 사귀기를 잘 함이 계속 이어져서 다하지 않아 주나라의 풍화를 오늘에 다시 볼 수 있을 것이다.”

무술년(1478, 성종9)에 주상이 당시에 재해(災害)를 당한 일로 또 구언(求言)의 하교가 있었는데, 공이 다시 하교에 응하여 상소했다. 그런데 공은 그 때까지 서울에 가지 못하고 항상 탄식하기를, “내가 비록 시골에 물러나 있으나 삼품의 직책에 임명되어 고기를 먹기를 그치지 않는 것은 실로 임금의 은혜이니, 한 번 대궐에 나아가 은혜에 사례하고자 한다. 내가 만약 갑자기 세상을 하직한다면 황천의 아래서 한을 품을 것이다.” 하였다. 당시 공의 나이가 여든이었으나 능히 스스로 말을 탈 수 있었기에 서울에 가서 사례하고 겸하여 시정의 폐단 몇 조목을 논하니, 주상이 술을 하사하여 위로와 장려를 더하였다. 공은 돌아와 말하기를, “이제 나의 뜻이 이루어졌다.”라고 하였다.

신축년(1481, 성종12) 8월 16일에 병으로 고현(古縣)의 마을 집에서 세상을 마쳤으니, 향년이 81세였다. 마을 서쪽 4마장이 되지 않는 곳 은석산(銀石山) 임좌(壬坐) 필수(泌水)의 북쪽에 안장(安葬)하였다. 부인의 묘와 같은 등성이인데 20보쯤 아래에 있다. 공의 상사에 불사(佛事)를 배척하고 상제(喪制)를 준수함은 모두 공의 유명을 따른 것이었다.

공이 지은 시문과 가곡, 그리고 벗들과 주고받은 시문을 합하여 1책이 있었는데, 왜란의 병화(兵火)를 겪은 뒤 그 가운데 겨우 한두 가지만 전하게 되었다. 공이 돌아가신 2년 뒤인 계묘년(1483, 성종14)에 승지 영귀(詠歸) 손비장(孫比長)이 공의 아들 삼준(三俊)의 부탁으로 묘갈명(墓碣銘)을 지었으나 지금 잔파(殘破)되었으며 별본(別本)도 없고, 가장(家狀)이 있으나 작자를 알지 못하니, 그나마 잔파된 묘갈을 참조하여 대략을 살필 수 있다. 또 27년 후인 정덕(正德) 5년이자 우리나라 중종(中宗) 5년인 경오년(1510)에는 교리 눌암(訥庵) 송세림(宋世琳)이 향음예약(鄕飮禮約)을 닦고 공의 서(序)에 발문을 지었다. 또 20년 후인 가정(嘉靖) 9년 우리나라 중종(中宗) 25년인 경인년(1530)에는 우의정 이행(李荇), 홍언필(洪彦弼) 등이 《여지승람(輿地勝覽)》을 신증(新增)하면서 영광(靈光)과 태인(泰仁)의 우거조(寓居條)에 공을 기록했다. 명종(明宗), 선조(宣祖)의 즈음에 방현손 승문원 교감(承文院校勘) 벽오당(碧梧堂) 선(璿)이 《술선록(述先錄)》을 짓고, 또 영남 사림이 편찬한 《군표일반(群豹一斑)》이 있는데, 여기에서 모두 공의 공(功)을 매우 성대하게 칭도(稱道)했다.

대개 숭정(崇禎) 이후 호남의 사림이 문창후(文昌侯) 최치원(崔致遠)을 주벽으로 모신 무성서원(武城書院)에 공을 배향하면서 영천(靈川) 신잠(申潛), 눌암 송세림, 묵재(黙齋) 정언충(鄭彦忠), 성재(誠齋) 김약묵(金若默), 명천(鳴川) 김관(金灌)을 또한 선후로 배향했고, 숙종(肅宗) 22년인 병자년(1696)에 본도 생원 유지춘(柳之春) 등의 소청으로 사액(賜額)과 치제(致祭)가 있었으니, 공이 돌아가신 때로부터 이에 이르기까지 216년이었는데 조야(朝野)에서 높이 받드는 일이 비로소 다시 유감이 없게 되었다.

살펴보니, 공은 덕성이 순후(純厚)하고 지조가 염결(廉潔)하며, 언사는 간명 질박하여 속되지 않고 시문은 고아하여 본받을 만하며, 선을 좋아하는 정성에 돈독하고 일을 처리하는 마땅함에 통하였으며, 너그럽기는 하해(河海)의 넓음과 같고 미덥기는 시귀(蓍龜)의 공정함과 같았으며, 학문은 체(體)를 밝히고 용(用)을 쓰기에 충분하고 재능은 나라를 경륜하고 세상을 구제하기에 넉넉했으니, 이것은 사람들의 공론이 그러한 것이었다.

경사(經史)를 섭렵하고 성현을 사우(師友)로 하여, 몸에 기량을 간직하고 기미를 살펴 일어나 신세(身世)를 뜬구름처럼 보고 헌면(軒冕)을 해진 짚신처럼 여기며, 남자 종은 밭을 갈고 여자 종은 베를 짜서 나의 수고로움을 대신하고 부모는 자애롭고 자식은 효도하여 인륜을 돈독하게 하며, 이윤(伊尹)의 자임(自任)함과 유하혜(柳下惠)의 화순(和順)함에 능하다고 할 수는 없으나 공자의 시의(時宜)와 안연(顔淵)의 낙도(樂道)는 곧 원하는 바이며, 또 하늘을 원망하지 않고 사람을 허물하지 않으며 빈한한 사람을 해치지도 않고 부귀한 사람에게 구하지도 않아 근심하지 않고 두려워하지 않는 것으로 법을 삼았으니, 이것은 공이 스스로 말함이 그러한 것이었다.

그러한즉, 덕을 증진하고 업을 닦아 안으로 살핌에 허물이 없고 천리를 즐기고 천명을 알아 밖에서 이르는 부귀를 부러워함이 없는 것은 또한 취변거행(聚辨居行)의 일과 출처어묵(出處語默)의 절도에 거의 가까워, 총체적으로 말하자면 곧 대역(大易)의 시의(時義)이다. 그러므로 처음에 일민(逸民)으로 맞이했다고 하여 공을 영광스럽게 할 것이 없고, 중간에 낮은 관직으로 굽히게 했다고 하여 공을 더럽힐 것이 없고, 마지막에 청선(淸選)으로써 높이 포장했다고 하여 공이 또한 어찌 이것으로써 더 무거워지겠는가.

그런데 세조 말년의 몇 해 동안 관직에 있었던 것이 의심스러운 점이 있다고 말한다면, 이는 실로 동시대의 점필재(佔畢齋) 김종직(金宗直)과 같은 이들은 면하지 못할 것이지만, 공은 도리어 그렇지 않은 점이 있다. 만약 공의 중망(重望)으로서 한 번이라도 구함이 있었다면 어찌 한 번 돌아간 지 10년이 지나서야 곧 쓰이기에 이르렀겠는가. 쓰였더라도 또한 어찌 부상함이 적고 침체함이 많아서 결국 다시금 문종 때처럼 불차(不次)로 발탁되는 융성함이 없었더란 말인가. 마음에 처음부터 녹을 구하지 않았기 때문에 녹이 비록 이르렀으나 함께 가지 않음이 있었으니, 이른바 ‘내가 세상을 버리고 세상도 나를 버린다’는 것이다. 그런데 비록 시문(詩文)과 가영(歌文)의 사이에 드러낸 것이 대체로 스스로 기리고 스스로 조롱함이 많았으나, 다시 상산사호(商山四皓)가 이른바 ‘부귀하여 사람을 두려워하기보다는 차라리 빈천하여 뜻을 마음대로 하는 것이 낫다’는 말을 인용하고, 신말주(申末舟)의 시에 또 곧바로 팽택(彭澤 도잠(陶潛))과 수양(首陽 백이(伯夷)와 숙제(叔齊))에 비겨 말했은즉, 더욱 공의 실상을 알 수 있다. 더구나 공이 뽑힌 좌익원종(佐翼原從)의 녹훈은 억지로 들어가지 않은 자가 드물었으니, 예를 들자면 무항(霧巷) 원호(元昊), 현암(眩庵) 기건(奇虔), 녹균(綠筠) 유계분(柳桂芬), 동청(冬靑) 이연손(李延孫)과 같은 이들의 환하게 밝은 자취가 있음에랴. 여기에서 이미 분명히 의심의 여지가 없는 것이다. 예종과 성종 양조(兩朝)가 새로 등극하여 교화를 펼침에 이르러서는 중외(中外)가 서로 기대한 것이 세종 때와 같은 동방의 요순 시대에 가까웠는데, 공이 비록 배운 것을 대략 시험하고 싶었으나 일흔의 나이가 홀연 이르고 말았다. 예에 일흔 살 이후로는 벼슬에서 물러난다는 치사(致仕)의 한계를 정함이 있어서 다만 미련 없이 돌아감이 있을 뿐이다. 작은 관직도 오히려 그러한데, 세상에 공을 탐하고 이익을 쫓아 늘그막에 이르기까지 그치지 않아 ‘치사’가 무슨 말인지 알지 못하는 이들은 과연 어떠한 사람인가.

또 공의 학문에 있어서 그 본말 시종을 달리 징험할 것이 없다는 말인즉, 역시 크게 그렇지 않은 점이 있으니, 그 까닭은 무엇인가. 기자(箕子)의 홍범(洪範)이 오래 민멸하여 인도의 불교가 멋대로 행하니, 문창후(文昌侯) 최치원(崔致遠) 전후로 몇 사람이 비록 각기 한때에 공이 없다고 할 수는 없으나, 요컨대 이치에 가깝기는 당연히 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周)와 목은(牧隱) 이색(李穡)으로부터 시작할 것이다. 그러나 목은의 현명함으로도 오히려 부처에게 아첨했다는 것으로 기롱을 받았으니 나머지 사람이야 알 수 있는 일이다. 또 우탁(禹倬), 백이정(白頤正), 박충좌(朴忠佐), 최성지(崔誠之), 권보(權溥), 길재(吉再), 김숙자(金淑滋), 권근(權近), 황현(黃鉉), 조용(趙庸), 윤상(尹祥), 김구(金鉤), 김말(金末) 등 제공(諸公)이 전후로 경전(經傳)을 송설(誦說)했으나 역시 후한(後漢) 때 마융(馬融)과 정현(鄭玄)의 유(類)일 뿐이었다. 또 자못 스스로 불교를 배척한다고 말했으나, 모두들 깊이 밝히고 확연히 물리치기를 맹자(孟子)와 주자(朱子)처럼 한 사람이 있었다는 말을 듣지 못했다. 세종과 같은 상성(上聖)으로도 오히려 또한 고려의 유속(遺俗)을 답습했는데, 아래 있으면서 역량과 기백이 없는 임금이야 마침내 어찌 족히 말할 것인가. 오직 공은 성균관에 있으면서 보잘것없는 한 필부일 따름이었으나 능히 홀로 맹자와 주자를 조종으로 삼고 한나라와 당나라를 살펴서, 도학(道學)이 있음만 알고 마외(魔外)가 있음을 알지 못했으며 의리가 있음만 알고 죄벌이 있음을 알지 못했으며 백성과 국가가 있음만 알고 일신과 가정이 있음을 알지 못하여, 마침내 해와 달이 광채를 회복하고 태산북두로 여망이 돌아오게 하였다. 그러한즉, 이는 스스로 천리를 밝히고 인심을 바르게 하여 묵묵히 정자와 주자의 학문에서 대의를 보지 않은 이라면 능할 수 있었겠는가. 그러므로 그 만절(晩節)이 정도(正道)를 부지하고 사도(邪道)를 억누르기에 더욱 힘썼는데, 양조(兩朝)에서 또한 깊이 살펴 국론(國論)과 사추(士趨)가 오랜 뒤에 크게 정해지게 했은즉, 기묘년(1519, 중종14) 이후 제현(諸賢)이 무리지어 나오고 사도(斯道)가 크게 밝혀지게 되었음은, 아마 공이 먼저 그 조짐을 연 것이 아니겠는가.

공은 조정에 있거나 밖에 있거나 한결같이 자신의 마음에 품은 것을 미루어 남에게 미쳤는데, 가훈(家訓)에 이른 바 ‘자손계(子孫誡)’ 1편과 학정(學政)에 이른 바 ‘학령(學令)’ 1편은 또 모두 정성으로 타이르고 위엄으로 이끌되 인륜의 상행(常行)을 근본하여 가리켜 보이고 국가의 선법(選法)을 참조하여 따라 움직이게 했으니, 비록 가까우나 멀리 미칠 수 있고 낮으나 높이 오를 수 있고 거치나 정밀하게 들어갈 수 있었다. 대체로 그 말이 간곡하고 친절하여 사람들에게 들어가기가 쉬웠으니, 비록 호안정(胡安定 송(宋)나라 호원(胡瑗))과 허노재(許魯齋 원(元)나라 허형(許衡))의 가르침이라도 또한 이보다 더 나은 것이 없었으리라. 그러므로 고을의 서당 가운데 풍운(風韻)이 이어짐이 있어서 송세림(宋世琳), 정언충(鄭彦忠) 김약묵(金若默), 김관(金灌)으로부터 관곡(寬谷) 최서림(崔瑞琳), 백계(柏溪) 은정화(殷鼎和)에 이르기까지 우리가 듣고서 알고 보고서 아는 이들이 대대로 결핍되지 않았으니, 어느 것인들 공이 끼친 은혜가 아니겠는가. 아, 성대하도다.

공의 부인은 숙부인(淑夫人) 구고 임씨(九臯林氏)로 이산 현감(尼山縣監) 은(殷)의 따님이다. 공보다 9년 뒤인 경인년(1410, 태종10)에 태어나고 공보다 14년 앞선 정해년(1467, 세조13) 1월 26일에 돌아가셨는데, 같은 등성이의 위아래로 무덤이 있다.

두 아들을 두었는데, 장남은 곧 삼준(三俊)이니 생원이고 그대로 고현(古縣)에 살았다. 막내는 칠현(七賢)인데, 공이 일찍이 양전(量田)의 일로 흥양현(興陽縣)을 지나다가 그 곳의 풍토가 아름다움을 보고 칠현에게 명하여 살게 하였다. 여섯 사위를 두었는데, 맏이는 조보영(趙輔榮)인데 통찬(通贊)이고, 다음은 노이현(盧以顯)인데 직장(直長)이고, 다음은 유길회(柳吉淮)이고, 다음은 김윤손(金潤孫)인데 사정(司正)이고 강진인(康津人)이며, 다음은 김화우(金和雨)인데 진사 직장이고 청도인(淸道人)이며, 다음은 김석손(金碩孫)이다. 서자는 일손(日孫)인데 공에게 원종공훈(原從功勳)이 있었으므로 양인(良人)이 되어 순천부(順天府)에 살았다.

삼준은 다섯 아들을 두었는데, 장남 자송(子松)과 다음 자수(子粹)는 모두 생원 참봉이고, 다음 자문(子文)은 훈도이고, 다음 자숙(子淑)은 진사 참봉이고, 막내는 자정(子淨)이다. 칠현은 두 아들을 두었는데, 장남 희덕(希德)은 습독(習讀)이고 막내 성(性)은 진사이다.

자송은 봉사 사온(士溫), 현감 종일(宗逸)에게 전했는데 종적(宗嫡)이 끊어졌다. 자수는 진사 사량(士良)을 낳았다. 자문은 생원 리(鯉) 및 옹(鰅)을 낳았다. 이는 귀근(貴根)과 귀남(貴南)을 낳고, 옹은 진사 광일(光逸)을 낳았다. 자숙은 진사 참봉 사검(士儉) 및 참봉 사양(士讓)을 낳았다. 사검은 주부 흠일(欽逸)을 낳고, 사양은 훈도 희일(希逸)을 낳았다. 자정은 사걸(士傑)과 응일(應逸)에게 전했다. 희덕은 세번(世蕃)과 석신(錫臣) 및 몽신(夢臣)에게 전했다. 성은 부정(副正) 자연(自衍) 및 증 공조참의 자행(自行) 및 자형(自衡)을 낳았다. 자연은 참군(參軍) 철석(鐵碩)을 낳고, 자행은 첨정 유조(有祖) 및 증 형조 참판 숭조(崇祖)와 현감 형조(亨祖)를 낳았으며, 자형은 윤조(潤祖)를 낳았다. 유조는 부사 귀수(龜壽)를 낳았다. 귀수는 감찰 호(浩) 및 한(漢)을 낳았다. 호는 진사 참봉 고주(孤舟) 운희(運熙) 및 판관 운륭(運隆)을 낳았다. 숭조는 찰방 준(俊)과 병사 걸(傑)을 낳았다. 걸은 부사 연(淵)과 군수 홍록(弘祿)에게 전했으니, 삼대가 모두 무관으로 나갔다.

김 사정(金司正)과 김 직장(金直長)의 후손이 모두 잘 되었으나 사정의 후손이 더욱 성대하다. 대개 공으로부터 10여 대를 지나는 동안 내외 자손이 이루 기록하지 못할 정도로 많으니, 공의 생전에 내리지 못한 보응(報應)이 아마 여기에 행해진 것인가.

아, 윤석(胤錫)이 태어남이 늦고 학문이 고루하여 공의 후사를 맡아 할 수 없으나 7대 이래로 세 차례 김 사정의 외손이 되고, 선자(先子) 만은(晩隱) 부군(府君)이 또한 일찍이 외씨(外氏)를 따라 고현에 우거했기에, 가정의 가르침 가운데서 이미 공의 풍렬(風烈)을 사모하고 사우의 사이에 출입함에 선배들의 칭송을 많이 들은 것이 또한 50년 남짓하였다. 이러한 까닭으로 매양 무성서원(武城書院)을 지날 때면 경건히 절하고 크게 탄식하면서 서로 떨어진 세월이 3백 년이나 되었음을 깨닫지 못하였다.

지금 공의 후손 응갑(應甲)이 흥양의 종인(宗人) 효삼(孝參)과 함께 와서 공의 유고를 보여 주며 교정하고 서문을 지어 줄 것을 부탁하였다. 그런데 가장(家狀)이 이미 소략하고 묘갈이 또한 잔결하여 먼저 행장을 짓지 않을 수 없는 까닭으로, 문득 참람하고 망녕됨을 헤아리지 않고 삼가 연월의 선후와 출처 본말을 차례로 서술하고 이어서 한두 가지를 사이사이에 넣어 기록하기를 이상과 같이 함으로써, 백대의 후에 시대를 논하고 덕을 아는 대군자가 참고하기를 기다린다. 삼가 행장을 적는다.

명(明)나라 대통력(大統曆)을 사용한 나머지의 세 번째 을사년(1785) 우리 성상[正祖] 즉위 9년 11월 일에 어모장군 전 행 세손익위사익찬 월송(越松) 황윤석(黃胤錫)이 행장을 적다.

ⓒ 한국고전번역원 | 김홍영 (역) | 1998

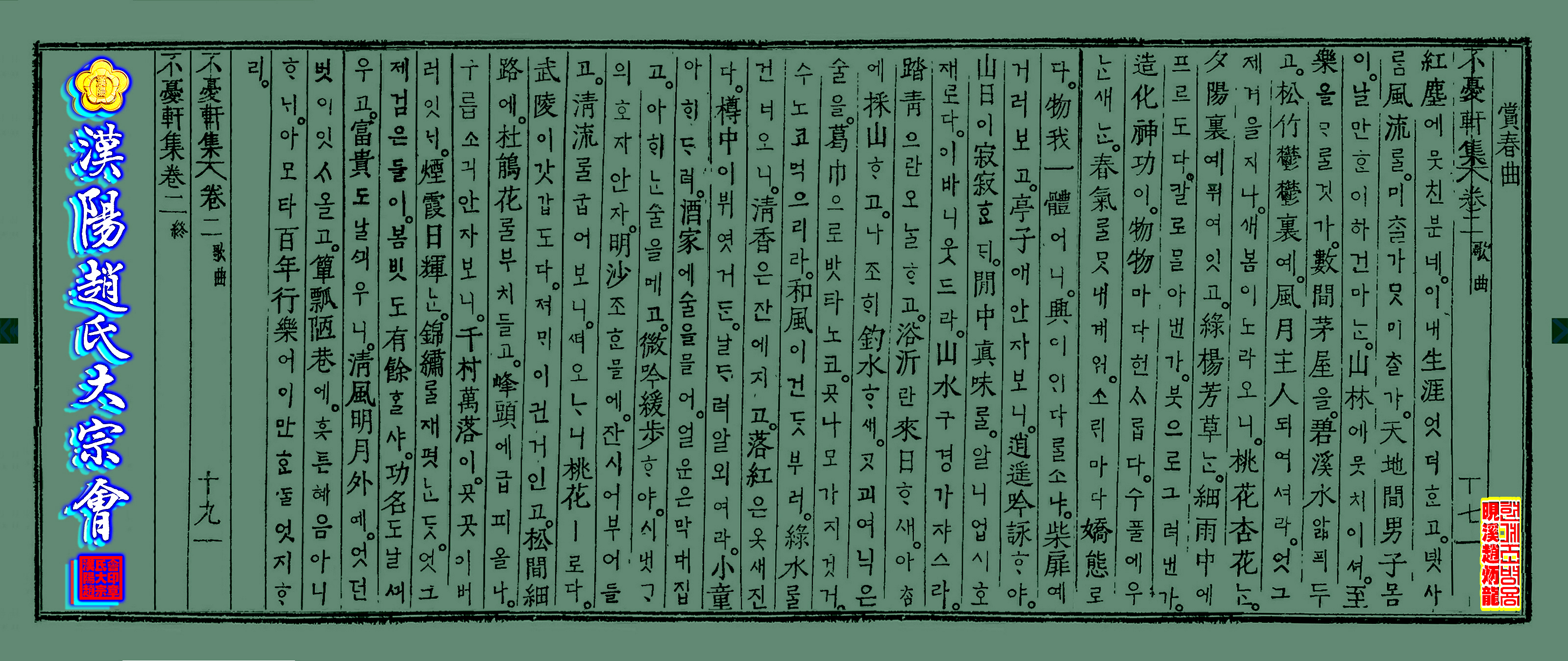

◐不憂軒集卷二 / 歌曲▣

◐賞春曲◑

紅塵에뭇친분네。이내生涯엇더고。녯사風流。미가미가。天地間男子몸이。날만이하건마。山林에뭇쳐이셔。至樂을것가。數間茅屋을。碧溪水앏픠두고。松竹鬱鬱裏예。風月主人되여셔라。엇그제겨을지나。새봄이도라오니。桃花杏花。夕陽裏예퓌여잇고。綠楊芳草。細雨中에프르도다。칼로아낸가。붓으로그려낸가。造化神功이。物物마다헌다。수풀에우새。春氣내계워。소마다嬌態로다。物我一體어니。興이다소냐。柴扉예거러보고。亭子애안자보니。逍遙吟詠야。山日이寂寂。閒中眞味。알니업시호재로다。이바니웃드라。山水구경가쟈스라。踏靑으란오고。浴沂란來日새。아에採山고。나조釣水새。괴여닉은술을。葛巾으로밧타노코。곳나모가지것거。수노코먹으리라。和風이건부러。綠水건너오니。淸香은잔에지고。落紅은옷새진다。樽中이뷔엿거。날려알외여라。小童아려。酒家에술을믈어。얼운은막대집고。아술을메고。微吟緩步야。시냇의호자안자。明沙조믈에。잔시어부어들고。淸流굽어보니。오니桃花ㅣ로다。武陵이갓갑도다。져이긘거인고。松間細路에。杜鵑花부치들고。峯頭에급피올나。구름소긔안자보니。千村萬落이。곳곳이버러잇。煙霞日輝。錦繡재폇。엇그제검은들이。봄빗도有餘샤。功名도날우고。富貴도날우니。淸風明月外예。엇던벗이잇올고。簞瓢陋巷에。흣튼혜음아니。아모타百年行樂이이만엇지리。

不憂軒集卷二 終 丙午仲秋下澣監印後孫德彥光宇

ⓒ 한국고전번역원 | 영인표점 한국문집총간 | 1988

◐상춘곡(賞春曲)◑

홍진에 묻혀 사는 사람들아 / 紅塵에뭇친분네

이 나의 삶이 어떠한가 / 이내生涯엇더고

옛사람 풍류를 / 녯사風流

따를까 못 따를까 / 미가미가

천지간 남자 몸이 / 天地間男子몸이

나만 한 사람 많지마는 / 날만이하건마

산수에 묻혀 있어 / 山林에뭇쳐이셔

지락을 모른단 말인가 / 至樂을것가

몇 칸 초가를 / 數間茅屋을

푸른 시내 앞에 지어 놓고 / 碧溪水앏픠두고

송죽이 우거진 속에 / 松竹鬱鬱裏예

풍월 주인 되었도다 / 風月主人되여셔라

엊그제 겨울 지나 / 엇그제겨을지나

새 봄이 돌아오니 / 새봄이도라오니

복사꽃 살구꽃은 / 桃花杏花

석양 속에 피어 있고 / 夕陽裏예퓌여잇고

푸른 버들 꽃다운 풀은 / 綠楊芳草

가랑비에 푸르도다 / 細雨中에프르도다

칼로 재단해 내었는가 / 칼로아낸가

붓으로 그려 내었는가 / 붓으로그려낸가

조물주의 신이한 재주가 / 造化神功이

사물마다 야단스럽다 / 物物마다헌다

수풀에 우는 새는 / 수풀에우새

봄기운을 이기지 못해 / 春氣내계워

소리마다 아양을 떤다 / 소마다嬌態로다

물아일체이니 / 物我一體어니

흥이야 다르겠느냐 / 興이다소냐

사립문에 걸어 보고 / 柴扉예거러보고

정자에 앉아 보니 / 亭子애안자보니

소요하며 음영하여 / 逍遙吟詠야

산 속의 하루가 적적한데 / 山日이寂寂

한가한 속에 진미를 / 閒中眞味

아는 이 없이 혼자로다 / 알니업시호재로다

여보게 이웃 사람들아 / 이바니웃드라

산수 구경 가자꾸나 / 山水구경가쟈스라

답청은 오늘 하고 / 踏靑으란오고

욕기는 내일 하세 / 浴沂란來日새

아침에 산나물 캐고 / 아에採山고

저녁에 낚시질하세 / 나조釣水새

막 익은 술을 / 괴여닉은술을

갈건으로 걸러 놓고 / 葛巾으로밧타노코

꽃나무 가지 꺾어 / 곳나모가지것거

잔 수 세며 마시리라 / 수노코먹으리라

봄바람이 얼핏 불어 / 和風이건부러

푸른 물을 건너오니 / 綠水건너오니

맑은 향기는 잔에 지고 / 淸香은잔에지고

붉은 꽃잎은 옷에 진다 / 落紅은옷새진다

술동이 비었거든 / 樽中이뷔엿거

나에게 알리거라 / 날려알외여라

소동 아이에게 / 小童아려

술집에 술을 물어 / 酒家에술을믈어

어른은 막대 집고 / 얼운은막대집고

아이는 술을 메고 / 아술을메고

나직이 읊고 천천히 걸어 / 微吟緩步야

시냇가에 혼자 앉아 / 시냇의호자안자

명사 좋은 물에 / 明沙조믈에

잔을 씻어 부어 들고 / 잔시어부어들고

맑은 내를 굽어보니 / 淸流굽어보니

떠내려오는 것 복사꽃이로다 / 오니桃花ㅣ로다

무릉이 가깝도다 / 武陵이갓갑도다

저 들이 그곳인가 / 져이긘거인고

소나무 사이 작은 길에 / 松間細路에

두견화를 붙들고 / 杜鵑花부치들고

봉우리에 급히 올라 / 峰頭에급피올나

구름 속에 앉아 보니 / 구릅소긔안자보니

수많은 마을들이 / 千村萬落이

곳곳에 벌여 있네 / 곳곳이버러잇

안개에 비친 해는 / 煙霞日輝

비단 수를 펼친 듯이 / 錦繡재폇

엊그제 검은 들이 / 엇그제검은들이

봄빛도 완연하다 / 봄빗도有餘샤

공명도 날 꺼리고 / 功名도날우고

부귀도 날 꺼리니 / 富貴도날우니

청풍과 명월 외에 / 淸風明月外예

어떤 벗이 있을까 / 엇던벗이잇올고

단표누항에 / 簞瓢陋巷에

허튼 생각 아니 하네 / 흣튼혜음아니

아무튼 한평생 즐거움이 이만한들 어떠하리 / 아모타百年行樂어이만엇지리

ⓒ 한국고전번역원 | 김홍영 (역) | 1998

728x90

반응형

'★역사의 향기를 찾아서' 카테고리의 다른 글

| ◐祖父왕원(王沅)계성후(桂城侯)◐父왕경(王璟)청화후(淸化侯)◐왕준(王綧,현종(顯宗)의 8대손)영녕공(永寧公),(쌍성총관趙暉)◑ (0) | 2023.06.22 |

|---|---|

| 이순신 장군의 장검, '국보' 지정될까… 친필로 검명 새겨 (0) | 2023.06.20 |

| ★일년만에 러시아 신화는 박쌀되였다!!! (2) | 2023.06.17 |

| ‘태조산 보훈공원’에 천안을 대표하는 호국 인물 5명 소개:태조산 보훈공원, 공원 기능 강화 및 호국영령 예우와 보훈 정신 기리는 공간으로 탈바꿈 (0) | 2023.06.09 |

| 브래들리로 거침없이 돌격한다 …우크라 대반격 시작? (0) | 2023.06.06 |