728x90

반응형

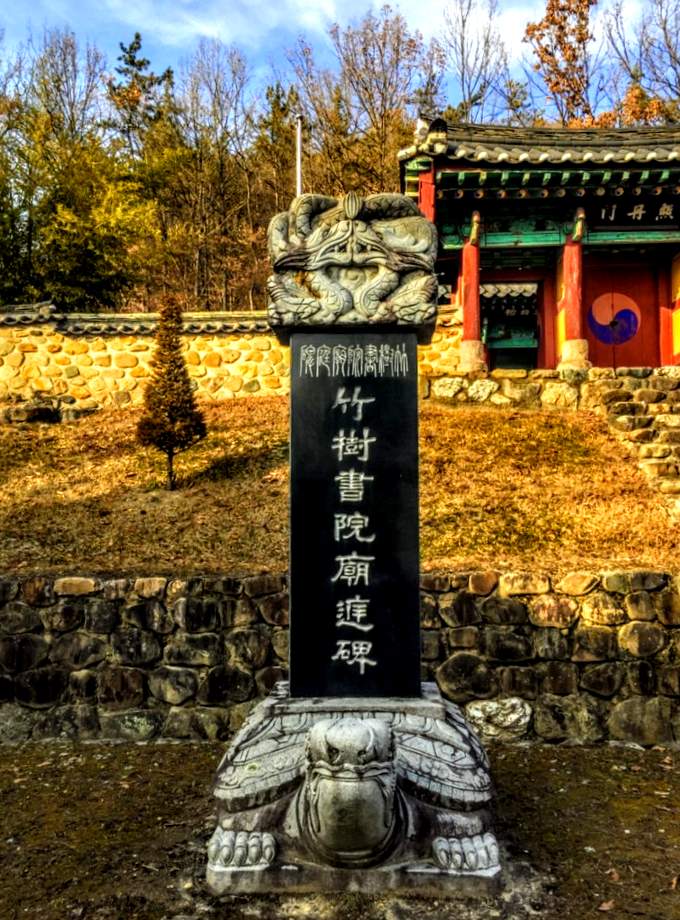

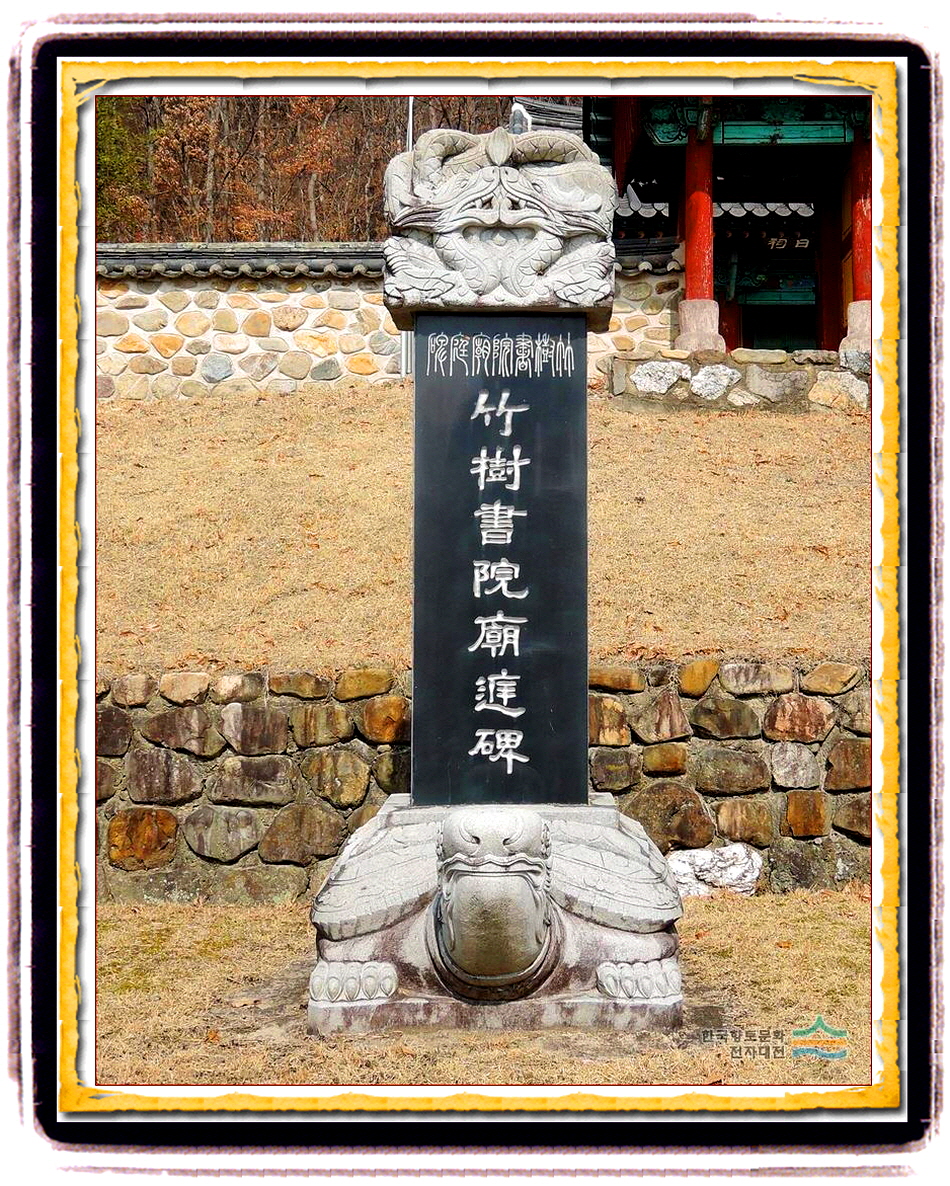

죽수서원묘정비(竹樹書院廟庭碑)

죽수서원묘정비(竹樹書院廟庭碑)

<碑 文>

綾州之竹樹書院卽我靜菴趙先生俎豆之所而學圃先生梁公配享焉盖靜菴先生盛德大業非渺末後學所敢窺測然考諸退栗

諸先生所撰述先生年十七八從寒暄堂金先生於熙川謫所得聞爲學大方 以小學近思錄爲修身之符乙亥登文科授典籍監察佐郞正言等職時潭陽府使朴祥淳昌郡守金淨上愼妃復位疏禍將不測先生力救得免歷校理應敎典翰陞同副承旨僉以爲長玉堂養君德非此人不可轉副提學上雅尙儒術銳意文治倚先生甚重先生感不世之遇知無不言言無不○必歸重於人主之一身其論修己治人則曰至誠感神不誠無物君之遇臣臣之事君皆以誠實患吾之所以憂臣愛民者有未誠不患其難化也近來士氣稍稍振起惟上日加愼獨先養其德推之行事使下民觀瞻欣感則三代之治今可復致論義利之辨則人主於義利公私之辨不可不明審也苟能明審而不惑則內外修而心地淸是非好惡皆得其正而處事接物無不當矣論貢物之○則曰我國田地三十之一而貢物過多民生日困量宜裁減然後庶可安民今觀各邑之貢土産不均又皆防納一升之納徵以一斗一匹之納徵以三匹因循積弊至於此極此非爲民生計也計其規模勵精圖治則可見治道之美矣又曰人之一心與天地同其大四時同其運然氣局欲蔽大者或小通者或塞此在常人其害難救況人君位高易致驕溢易誘聲色者乎心若不正氣若不順生於事害於政彛倫○而萬物不遂矣主上所以存心事天以致中和極功者不可少忽也○蘊極論或至日○上虛心傾聽焉時臺諫請罷昭格署累月不允先生疏陳道治一純之致因曰近日宮中降香外方等事皆上所不知也宮中之事如此則聖上格致誠正之功可謂未盡矣恐邪念潛藏而有時或發也一日率同僚詣政院曰我當竭誠論列以回天爲期終夜論啓至鷄鳴不己上始允之野人速古乃深入甲山府界多掠人畜朝議將潛師襲取臨遣將相環侍先生自外至曰此非王者禦戎之道豈爲一○○醜虜行此盜賊之謀辱國損威臣窈恥之兵判柳聃年曰臣悉虜情請聽臣言耕當問奴織當問婦上不聽遂罷遣上之待先生如是其至矣繼論主敬工夫措諸事業請擇賢宰相加定輔養官與政府禮曹請設賢良科上意未決先生進曰以上之志治久未見效者由不得人材也若得此法不患不得上從之遂多引淸流布列朝端長憲府執法平允敎導兼至必欲革近代拘常之習以遵古先哲王之軌習俗一變遠近風動至於市井小民事其父母生養以誠死葬以哀衰麻三年軍卒賤隸亦爲居廬祭用木主墓必立石每先生出市人羅拜馬前曰吾上典來矣朝廷多不悅於先生者先生再陳辭啓不許請改正靖國功臣論南袞避事之罪時年少新進不度時宜持議益峻進講筵中辭語太蔓聖體有時疲倦欠伸或徙坐○然有聲而諸賢不覺也袞貞景舟曾爲士類所斥及時知上意倦厭於諸賢使景舟女熙嬪奏上一國人心盡歸趙氏且以甘汁寫走肖爲王四字於禁葉有若符讖者然上心不能無疑袞貞景舟金銓高荊山金克○成雲等夜開神武門人侍便殿逮先生與刑判金淨承旨尹自任朴世熹朴薰副提學金絿大司成金湜應敎奇遵于闕庭欲殺之上命下禁府付處于綾州先生將發上遣近侍諭以非私罪姑從廷論示譴之意先生至謫所撤墻北隅坐必向闕以○戀主之懷後命至沐浴更衣正席就座書所懷曰愛君如愛父憂國若憂家白日

臨下土昭昭照丹衷遂從容就命時己卯十二月二十日也方先生下禁府也館學諸生詣闕號哭者幾數千人當時諸賢以至坊里鄕約之上疏伸救者不知其數牛車返○葬于龍仁有白虹之異 仁宗乙巳復官爵宣祖贈領議政諡文正光海庚戌從祀孔子廟崇奉之典至是無遺憾矣學圃先生諱彭孫濟州人幼有神童之名十三就學于宋知止堂論講性理宋公嘆曰吾東傳道之

責其在斯人及長聞靜菴先生倡明道學忘年納贄先生許以需世之器登文科選入湖堂與奇服齋遵朴道源世憙崔新齋山斗稱經筵四學士先生嘗曰吾與梁同年語有如芝蘭之薰人不覺鄙吝自消又贊其氣像曰霽後秋天纖雲初捲一夜在玉署南袞以便服來曰今日經濟之責吾難獨任環顧朝著可共協贊者無出公右公不我遺耶公正色曰若有此志何不往見趙某袞深啣

之及先生被逮與典翰鄭應抗疏訟寃言極○切先生謫綾城公方家居日夕相從先生曰吾兩人得從遊於此殆不偶爾公曰吾輩竄逐四裔而我二人團聚于玆竟究平日未卒之業此非天耶每以處困不失亨交勉先生受後命公執手就訣皆無一言但曰各自靖獻吾王而己是日風悽日慘雪深尺餘公親自殮殯設奠致哀恨不與同歸後遇是日必設奠堂北痛哭乃止因築小祠于雙峰之中條山下春秋享祀令子弟奉行削奪官爵還敍不就後贈吏曹判書諡惠康焉竊惟此院 宣祖庚午自雙峰移安火於丁酉本○尹燧與傍裔南平縣監維韓重建之維韓弟纘韓有記 仁祖庚午因沙溪倡論以梁先生追享 高宗戊辰未免於大同毁撤○紳齎鬱今爲二甲子乃就舊址復元將立碑廟庭院儒姜周鎭奇宇大靜菴胄孫斌行傍裔東熙命時淵爲文猥不敢當亦不敢辭嗚呼先生爲東方理學之宗其遺化至今有不泯者將與天壞無窮孰不仰若山斗敬如祖○且學圃之不顧禍難終始爲先生盡誠者可謂與先生同德而匹美此章甫崇奉不以世降而或○也夫設祠立碑所以寓羹墻之慕寓慕以何讀其書學其心使先生之道爲炬燭於將來指南於萬邦也吾知諸公之意亶在於是矣系之以銘曰天眷東國降我先生道學文章卓然早成三代至治指日可復群壬竝朝禍機不測賦○千里受命此邑朝野咸痛崇奉己極曰有學翁忘年贄納志同道合一堂配食前後施設 多賴國力○首儼然疇不瞻式

戊辰九月二十七日

黃州 邊時淵 謹撰

<번역문>

능주의 죽수서원은 곧 우리 정암 조선생 제향하는 곳으로 학포선생 양공이 배향되었다. 정암선생의 훌륭한 도덕과 위대한 업적은 미미한 후학이 감히 헤아릴바가 아니지만 퇴계 율곡 여러 선생의 찬술한 것을 상고하여 보면 선생의 나이 17,8세에 한훤당(寒暄堂) 김선생을 희천의 적소(謫所)에서 종유하여 학문하는 대방(大方)을 듣게 되어 소학(小學)과 근사록(近思錄)으로 수신하는 지표를 삼았고 을해년(1515)에 문과에 올라 전적, 감찰, 좌랑, 정언 등을 역임하였다.

그 때에 담양부사 박상(朴祥)과 순창군수 김정(金淨)이 신비(愼妃)의 복위(復位)할 것을 상소하다가 화가 장차 측량할 수 없더니 선생이 적극 구원하여 화를 면하게 되었다. 교리, 응교, 전한 등을 지내어 동부승지에 오르니 모두 말하기를 옥당의 우두머리로 임금의 덕을 기르는 데는 이 사람이 아니면 불가하다 하여 부제학에 전보하였다.

임금이 본래 유학을 숭상하여 문화정치에 뜻을 굳히고 선생에게 의존하기를 더욱 소중히 하니 선생이 세상에 다시 없는 대우에 감격하여 아는 것은 말하지 않는 것이 없고 말하는 것은 바르지 않은 것이 없으되 반드시 임금의 한 몸에 치중하니 몸을 닦고 사람을 다스리는 일을 논할 적에는 이르기를 지성스러우면 귀신도 감동할 수 있다.

정성스럽지 않으면 아무 일도 안 되는 것이고 임금이 신하를 대우하는 것과 신하가 임금을 섬기는데 모두 성실로써 하여 내가 신하를 걱정하고 백성을 사랑하는 바로 걱정하는 이는 진실로 그 교화가 어려운 것을 걱정하지 아니치 못할 것입니다.

근저에 사기가 점점 떨치고 있으니 임금이 나로 신독(愼獨)하기를 더하여 먼저 자신의 덕을 기르고 미루어 일을 행하여 백성으로 하여금 보고 기꺼이 느끼게 되면 삼대(三代:夏殷周)의 정치를 이제 다시 이룰 수 있다 하고 의리(義利)의 분간을 노나면서 임금이 의리(義利)와 공사(公私)의 분간에 불가불 분명히 밝힐 것이니 진실로 분명히 밝혀서 의혹하지 않으면 안과 밖이 닦아져서 심지가 깨끗하고 옳고 그르고 좋아하고 싫어하는 것이 모두 바르게 되고 사물에 접하는 것이 모두 정당하다.

공물(貢物)의 폐단을 논하면서 이르되 우리 나라 토지세가 30분의 1로 되어 공물이 과중하고 백성들의 생활이 날로 곤궁하여 적당히 감면하여야 백성을 편안히 할 수 있습니다. 이제 각읍의 공물하는 것을 보면 토산물이 고르지 못하고 또 모두 방납(防納)하게 하여 한 되 바칠 것을 한 말로 받고 한 필 바칠 것을 세 필로 받아 내려 오는 폐단이 이와 같이 극심하니 이는 민생을 위한 계책이 아닙니다. 그 규모를 헤아려 정미로운 것을 힘쓰고 다스리는 것을 도모하면 치도(治道)의 아름다움을 알 수 있다 하고 또 말하기를 사람의 한 마음이 천지로 더불어 그 크기가 같고 사시로 더불어 그 운행이 같지만 기운이 축소되고 욕심이 가리워 큰 것이 혹은 작게 되고 통한 것이 혹은 막히게 되니 이는 보통 사람들에 있어서도 그 해로움을 구제하기 어려운데 하물며 임금이야 지위가 높아 교만하고 방탕하기 쉽고 성색(聲色)에 유혹되기 쉬운 처지가 아닙니까!

마음이 만일 부정하고 기운이 만일 불순하면 일에 나타나고 정사에 해로우며 인륜이 무뎌지고 만사불성이 됩니다. 주상께서는 하늘을 섬기는데 마음을 두어 중화(中和)의 큰 공을 이루고자 하면 조금도 소홀히 하지 못할 것이라 하여 마음에 쌓인 대로 말씀드리려 혹 해가 기울 때까지 이르러도 임금이 마음을 비워 경청(傾聽)하였다.

그 때에 대간(臺諫)이 소격서(昭格署) 없애기를 청하되 누월간 윤허하지 않더니 선생이 상소하여 도덕정치의 순일한 것을 진술하고 따라서 이르기를 근일에 궁중에서 외부에 향(香)을 내리는 일들을 모두 임금이 알지 못하는 바이니 궁중의 일이 이와 같으면 주상께서 격물(格物), 치지(致知), 성의(誠意), 정심(正心)의 공부가 가위 미진되었다 하겠으니 아마도 잡념이 잠복하였다가 이따금 발동하는 일이 있는 것이라 하였다.

하루는 동료를 거느리고 정원에 나아가서 말하기를 내가 마땅히 정성을 다하여 논의하되 임금의 마음을 돌리도록 기약한다 하고 밤이 늦도록 진언하여 닭이 울 때까지 그만두지 않으니 임금이 비로소 윤허하였다.

야인 속고내(速古乃)가 길이 갑산지경에 들어가 사람과 가축을 많이 노략하니 조정 공론이 장차 가만히 군사를 내어 습격하려 하고 떠나 보낼 즈음 장상(將相)들이 둘러앉았더니 선생이 밖으로부터 이르러 말하기를 이는 임금이 도적을 막는 도리가 아니니 어찌하나 조그만한 더러운 놈 때문에 이런 도적의 꾀를 행할 수가 있는가!

나라를 욕되게 하고 국위를 손상시키는 일은 신이 마음 깊이 부끄러워 한다고 하고 병조판서 유담년(柳聃年)이 이르되 신이 저놈의 정상을 잘 알고 있으니 신의 말씀을 들으소서 농사일은 당연히 머슴에게 묻고 길쌈일은 당연히 여자에게 물어야 합니다 하여도 임금이 듣지 않고 드디어 군사를 피하니 임금이 선생을 대접하는 것이 이같이 극진하였다.

이어서 공경(敬)을 주로 하는 공부로 모든 사업을 조처하도록 하고 어진 재상을 선택하고 더욱 보양관을 정하게 하며 정부 예조로 더불어 현량과(賢良科)를 설치하기를 청하니 임금이 뜻을 결단치 못하는 선생이 나아가 말씀하되 주상께서 어진 정치를 하고자 하시지만 오래도록 효험을 보지 못하는 것은 인재를 얻지 못하기 때문이라 하였다.

만일 이 법을 얻고자 하시면 얻지 못할 염려가 없습니다 하며 임금이 그 말을 따라 많이 청백한 사람으로 조정에 들어 세우게 하고 사헌부에 있어 법을 시행하기를 평범하게 하고 교도가 겸비하였다. 반드시 근대에 집착된 습성을 개혁하여 옛적 어진 임금의 법규를 따르게 하니 습속이 일변하고 원근이 감동하여 시정의 천민들까지도 그 부모를 섬길 줄 알아 살아서는 정성으로써 봉양하고 죽어서 장사하는 데는 슬픔으로써 하여 3년간 복을 입게 하였다.

군졸과 노복들도 또한 거상하며 제사에는 신주를 쓰고 묘소에는 비를 세우게 하여 선생이 밖에 나갈 때마다 시민들이 줄지어 말 앞에서 절하며 말하기를 우리 상전이 오신다고 하였다.

조정에서 선생을 좋아하지 않는 자가 많으니 선생이 두 번이나 사표를 냈으나 윤허하지 않았다.

정국(靖國) 공신을 개정하기를 청하고 남곤(南袞)의 피사(避事)한 죄를 논하더니 그 때에 연소한 신진들이 시기를 생각하지 않고 논의가 더욱 준열하였으며 경연에 진강하면서 언사가 너무 너줄하니 임금이 이따금 피곤하여 흠신(欠伸)하고 혹 자리를 옮겨 앉아 바시락 소리가 나지만 제현이 깨닫지 못하였다.

남곤(南袞) 심정(沈貞) 홍경주(洪景州) 등이 일찌기 선비들의 배척을 받고 있었는데 이때에 이르러 임금의 뜻이 제현에게 싫증이 난 것을 알고 홍경주의 딸 희빈(熙嬪)으로 하여금 아뢰어 말하기를 1국의 인심이 모두 조씨에게 돌아간다 하고 또 감집(甘汁)으로써 주초위왕(走肖爲王) 네 자를 금원의 나무 잎에 써서 비결같은 것이 있는 듯이 하니 임금의 마음이 의심하지 않을 수 없었다.

그로 인하여 남곤(南袞), 심정(沈貞), 홍경주(洪景州), 김전(金銓), 고형산(高刑山), 김극핍(金克○), 성운(成雲) 등이 밤에 신무문을 열고 편전에 입시하여 선생과 형조판서 김정(金淨) 승지 윤자임(尹自任), 박세희(朴世熹), 박훈(朴薰), 부제학 김구(金球), 대사성 김식(金湜), 응교 기준(奇遵) 을 대궐 마당에 체포하여 죽이고자 하니 임금이 명하여 금부에 내려 선생을 능주에 부처하고 선생이 출발할 적에 측근의 신하를 보내어 유시하기를 사사로 죄준 것이 아니고 아직 조정의 공론에 따라 시행한다는 뜻을 전하였다.

선생이 적소에 이르러 북편의 담장 한 모퉁이를 헐어버리고 앉기를 반드시 대궐을 향하여 임금을 사모하는 회포를 펴고 있었다. 그 후에 사사(賜死)의 왕명이 이름에 목욕하고 의복을 고쳐 입고 자리를 바르게 하고 앉아 소감을 써서 이르되 「임금 사랑하기는 아버지 사랑함과 같고 나라 근심하기는 가정 근심함과 같도다. 백일이 하토(下土)에 조림하니 소소하게 속마음까지 비추도다」하고 조용히 왕명을 받은 때가 1519(기묘)년 12월 20일이었다.

그 먼저 선생이 금부에 내릴 적에 태학관 제생들이 궐문에 나아가 호곡하는 자 수천명이요 당시의 제현들과 동리 향약의 상소 등으로 구원코자 하는 사람이 부지기수였다. 우차로 운구하여 용인에 반장하니 흰무지개의 이변이 있었다. 인종 을사년에 관작을 회복하고 선조조에 명의정을 증하고 시호는 문정공이요 광해 경술년에 문묘에 종사(從祀)하니 존중히 받든 은전이 이에 이르러 유감이 없었다.

학포선생 휘 팽손(彭孫)은 제주인으로 어려서 신동의 이름이 있고 13세에 송지지당(宋知止堂)에게 취학하여 성리(性理)를 강론하니 송공이 탄식하여 이르되 우리동방의 전도할 책임이 이 사람에게 있다고 하였다.

장성 후에 저종암선생이 도학을 창명함을 듣고 나이를 잊고 납지(納贄)하니 선생이 세상에 쓰일 인물로 허여하였다.

문과에 올라 호당에 뽑히니 그 때에 기복제 기준(奇遵), 박세희(朴世熹), 최신계산두(崔山斗)로 더불어 경연 4학사로 칭하였다. 정암선생이 일찌기 이르되 내가 양학포 동년(同年登科)과 함께 말해보면 지란(芝蘭)이 사람을 향기롭게 하는 것같아 비린(鄙吝)의 생각이 스스로 없어지는줄 모른다 하고 또 그 기상을 찬하여 이르되 비가 개인 가을 하늘에 가는 구름이 처음 걷힌 것 같다고 하였다.

하룻밤에는 옥당에 있는데 남곤(南袞)이 편복으로 와서 이르기를 오늘의 경제의 책임을 나홀로 맡기 어렵고 조정을 둘러보니 같이 협찬할만한 사람은 공보다 나은 이가 없으니 공이 나를 버리지 않겠는가? 하니 공이 정색하고 이르되 만일 이런 뜻이 있으면 어찌 조정암에게 가보지 않느냐! 하니 남곤이 깊이 원망하였다. 정암선생이 체포되었을 적에 전한 정응(鄭鷹)으로 더불어 항소하여 원정하는 말이 매우 간절하더니 선생이 능주로 귀양갔을 적에 공이 재가중 조석으로 상종하니 정암선생이 이르되 우리 두 사람이 같이 여기서 종유하게 된 것도 우연한 일이 아니라 하였다.

공이 이르되 우리 동지들이 사방으로 귀양갔는데 우리 두 사람만이 여기 모여 평일에 못다한 학업을 마치게 되니 이는 하늘이 주신 것이 아닌가! 하고 매양 곤경에 처하여도 형통한 것을 잃지 않는 것으로써 서로 면려하였다.

정암선생이 최후의 명을 받을제 공이 손을 잡고 결별하면서 다 한 말씀도 없고 다만 이르기를 각자 우리 임금에게 몸을 바칠 뿐이라 하였다.

그날에 풍일이 처참하고 눈이 한 자나 쌓이었는데 공이 친히 염하여 제전을 베풀고 애통하며 같이 죽지 못한 것을 한탄하고 후에 이날을 만나면 반드시 당위에 제전을 베풀고 통곡하고야 말았다.

인하여 작은 사당을 쌍봉의 중조산 아래 설립하여 춘추로 제사하되 자제로 하여금 봉행케 하였다. 삭탈된 관작이 복직되었으나 나아가지 않고 후에 이조판서를 증하고 시호는 혜감공이다.

이 서원은 선조 경오(1570)년에 쌍봉으로부터 이안하였다가 정유(1597)년에 병화를 겪었는데 본군 성주 윤수(尹燧)가 방손 남평현감 조유한(趙維韓)으로 더불어 중건하고 유한의 아우 찬한(纘韓)이 기문을 지었다. 인조 경오(1630)년에 사계(沙溪) 선생의 발론으로 학포선생을 추배하였는데 무진(1880)년에 대동훼철을 면치 못하여 사림의 울적함이 이제 2갑자가 되었다. 이에 옛터에 사우를 복설하고 장차 묘정에 비를 세우려 하는데 원임 강주진(姜周鎭)과 정암선생의 후손 빈행(斌行)과 방손 동희(東熙)가 나에게 비문을 쓰라 하니 외람되어 감당할 수 없지만 또한 감히 사양할 수도 없다.

아! 선생은 동방도학의 조종으로 그 끼친 덕화가 지금도 없어지지 않고 장차 천지로 더불어 무궁할 것이니 뉘라서 태산 북두같이 우러르고 조여부같이 공경하지 않으리오! 또한 학포선생께서는 화가 미칠 것을 불구하고 종시 선생을 위하여 정성을 다 하였으니 가위 정암선생으로 더불어 덕이 같고 짝할 만하니 이것이 사림의 숭봉하는 마음이 세태의 변천으로써 조금도 해이하지 않는 것이다. 사우를 설치하고 비를 세우는 것은 갱장지모(羹墻之慕)를 부치려는 것이니 생각을 부치려면 어떻게 할 것인가! 그 글을 읽고 그 마음을 배워 선생의 도(道)로 하여금 장래에 촉불이 되고 만방에 지침이 되게 할 것이니 내가 생각하건데 제공의 뜻이 진실로 여기 있을 것이다.

이어서 명(銘)하여 이르되,

하늘이 동방을 도와 우리 선생을 탄생하시도다. 도각과 문장이 탁연히 조정하도다. 삼대의 훌륭한 정치가 눈 앞에 다가오도다. 여러 흉당이 조정에 있어 재앙이 측량할 수 없도다. 처닐에 귀양가서 이 고을에서 명을 받았도다. 조야(朝野)가 모두 슬퍼하고 숭봉의 은전이 극진하였도다. 학포선생이 있어 나이를 잊고 납지(納贄)하도다. 뜻이 같고 도가 합하니 한 사당에 배향하도다. 전후의 시설에 국력을 많이 힘입었도다. 높다란 이 비석을 누가 감히 공경하지 않으랴!

1988(무진)년 9월 27일

황주(黃州) 변시연(邊時淵) 삼가 글을 짓다.

출처: https://sugisa.tistory.com/entry/죽수서원묘정비竹樹書院廟庭碑 [晛溪 斗井軒 Sugisa:티스토리]

♣능주(綾州) 죽수서원(竹樹書院)♣

죽수서원(竹樹書院) 융경(隆庚) 경오년에 세웠으며 갑오년에 사액하였다. : 조광조(趙光祖)ㆍ양팽손(梁彭孫) 기묘록(己卯錄)에 들어 있다.

포충사우(褒忠祠宇) 만력 을유년에 세웠으며 사액하였다. : 최경회(崔慶會)ㆍ조현(曺顯) 병사(兵使)에 증직되었다. ㆍ문홍헌(文弘獻) 진사인데 지평에 증직되었고 계사년에 전사(戰死)하였다.

도산사우(道山祠宇) 효종 병신년에 세웠다. : 안방준(安邦俊)

.....................

신증동국여지승람 제40권 / 전라도(全羅道) 능성현(綾城縣)

《대동지지(大東地志)》

【사원】

죽수서원(竹樹書院) 선조 경오년에 건립하고 같은 해에 사액하였다. 조광조 문묘 편을 보라. 양팽손(梁彭孫) 자는 대춘(大春)이며, 호는 학포(學圃)이다. 제주 사람이고 벼슬은 교리(校理)인데, 이조 판서에 추증되었다.

포충사(褒忠詞) 광해주 기유년에 건립하였고, 같은 해에 사액하였다. 최경회(崔慶會) 진주(晉州) 편을 보라. 조현(曺顯) 자는 희경(希慶)이고 호는 월헌(月軒)인데 능성인이다. 명종 을묘년에 달양 권관으로서 절변산(節邊山)에서 순직하였는데 병조 참의에 추증되었다.

..........................

정암(靜菴) 조광조(趙光祖)생년1482년(성종 13)몰년1519년(중종 14)자효직(孝直)본관한양(漢陽)시호문정(文正)

중종 15 1520 경진 正德 15 - 봄, 龍仁 深谷里의 先山에 安葬되다. ○ 金世弼이 入對하여 伸救하다. ○ 여름, 梁彭孫이 綾州 中條山 아래 祠堂을 건립하다.

선조 3 1570 경오 隆慶 4 - 綾州에 竹樹書院이 建立되어 享祀되다.

선조 6 1573 계유 萬曆 1 - 楊州에 道峯書院이 건립되어 향사되다.

광해군 2 1610 경술 萬曆 38 - 8월, 禮官을 보내어 家廟에 致祭하다. ○ 9월, 文廟에 종사되다.

효종 7 1656 병신 崇禎 29 - 楊根에 迷原書院이 건립되어 향사되다.

十五年庚辰

春。返葬于先壟深谷里之原。

以牛車返櫬于龍仁。葬訖。白虹繞日。東西三匝。南北各一匝。而南北繞外。各有二條虹如垂紳者竟天。又於申未方。別有一條虹長丈餘。皆移時乃滅。成守琮與洪奉世,李忠楗等赴葬。李延慶亦來會。有祝獻以奠。相携長慟而返。

參判金世弼。因入對伸救。

時金公以賀至赴京。及還。入對。伸救先生。遂被鞫配。自是。無敢爲先生伸辨者。

夏。建祠于綾州中條山下。

學圃梁公。常語及先生事。輒慨然流涕。返柩之後。建祠于雙峯中條山下。每逢先生受命之日。必齋沐痛哭。使門人子弟。春秋享祀。

四年庚午

建竹樹書院於綾州

卽先生結纓之地。而因朝令。移奉中條山祠版建之文。因沙溪金先生議。配梁公學圃。○萬曆癸丑。重修書院。靈巖郡守趙纘韓著記。○院之西麓。舊有臺。庚戌。監司朴承宗。名以天日。仍著記。

神宗萬曆元年癸酉

建道峯書院於楊州

卽道峯山寧國寺舊基。先生少時。愛其泉石。往來棲息。立朝之後。亦乘公退。命駕遊焉。至是。牧使南彥經創始之。

二年甲戌

典籍趙憲上疏。請先生及金宏弼,李彥迪,李滉四賢。從祀文廟。疏見附錄

四年丙子

夏。建兩賢祠於煕川。

卽寒暄金先生編配時。先生受學之所也。監司金公繼輝。倡諸生營立。祀以兩先生焉。

..........................

移奉中條山祠版建之文。因沙溪金先生議。->移奉中條山祠版建之。又因沙溪金先生議。

*學圃先生文集卷之七 / 附錄 / 竹樹書院遺墟碑[宋秉珣]

且建祠于雙峯中條山下。春秋餟享。置僕守護。逮隆慶庚午。因朝令移建于此而蒙額。崇禎庚午。又因沙溪金先生議。幷享惠康。

*靜菴先生續集附錄卷之五 / 碑 / 竹樹書院遺墟追慕碑陰記 宋秉珣

且建祠于雙峯中條山下。春秋餟享。置僕守護。逮隆慶庚午。因朝令。移建于此而蒙額。崇禎庚午。又因沙溪金先生議。幷享惠康。

..........................

학포(學圃) 양팽손(梁彭孫)생년1488년(성종 19)몰년1545년(인종 1)자대춘(大春)본관제주(濟州)

중종 15 1520 경진 正德 15 33 여름, 雙峯里 中條山 아래에 靜菴의 사당을 세우다.

인조 8 1630 경오 崇禎 3 - 竹樹書院에 追享되다.

순조 21 1821 신사 道光 1 - 龍岡祠에 享祀되다.

권6에는 저자가 配享된 竹樹書院의 上樑文ㆍ奉安祝文, 龍岡祠告由文, 請諡疏, 神道碑銘(宋秉璿 撰) 등이 실려 있다.

學圃先生文集卷之四 / 附錄 年譜

十五年庚辰 先生三十三歲 庶子知遯生春。送葬靜菴先生于龍仁。時先生以憂憤成疾。未赴葬。

夏。建靜菴先生祠。先生每語及靜菴。輒泫然流涕。至是建祠于雙峯之中條山下。使門人子弟。春秋享祀。

毅宗崇禎三年 仁祖大王八年 庚午追享于竹樹書院先是。先生爲靜菴先生建祠。至隆慶庚午。士林移建于縣東聯珠山下天日臺上。賜額竹樹書院。至是。士林請于朝。幷享先生。○沙溪金文元公嘗曰。梁學圃與靜菴趙先生。有師友之誼。而先生之謫是鄕。事亦不偶。且同志同禍。歿後同院。實合愚見。

純祖大王八年戊辰湖南儒生宋鍷等上疏請諡典

二十一年辛巳順天章甫建祠于龍岡以曾孫府使信容配

純宗三年己酉竹樹書院遺墟碑成心石齋宋公秉珣撰

壬子墓表成判書趙公鍾弼撰龍岡祠遺墟碑成松沙奇公宇萬撰

..........................

靜菴先生文集附錄卷之四 / [祭文○祝文] / 竹樹書院祝文 奇大升

惟公天賦之純。躬履之篤。逢時不遂。脫輻沈璜。餘光在人。流澤靡泯。肇此明薦。庶激懦頑。

.........................

靜菴先生文集附錄卷之四 / [祭文○祝文] / 竹樹書院祭文 前人

年月日。縣令某敢昭告于先正趙文正公。惟公天資茂異。學履純篤。逢時施設。欲將措世雍煕。而不幸齎志以歿。至今有志之士。莫不欽慕而感慨。人心秉彝之終不泯者。亦可知矣。玆建祠宇。用寓神棲。惟公之靈。尙克鑑臨。謹告。

.........................

靜菴先生文集附錄卷之四 / [祭文○祝文] / 又祭文 鄭逑

鸞鵠之表。氷玉之操。夙奮承師。直造正的。德氣嚴粹。秋肅春融。際遇當時。身任世道。彼天渺渺。萬事如何。廟貌天涯。百代增悶。逑也小子。愧此昏昏。逖仰遺風。庶幾有立。薄羞致敬。悲感纏胸。誠炳如丹。先生是鑑。

.........................

만헌(晩軒) 정염(丁焰)생년1524년(중종 19)몰년1609년(광해군 1)자군회(君晦)본관창원(昌原)

선조 2 1569 기사 隆慶 3 46 綾城 縣令이 되다.

선조 3 1570 경오 隆慶 4 47 綾城에 竹樹書院을 건립하여 靜菴 趙光祖의 위패를 봉안하다.

선조 6 1573 계유 萬曆 1 50 부친의 병으로 사직하고 4년 동안 간호하다.

晩軒先生文集卷之二 / 雜著 / 竹樹書院諭縣學者

靜菴先生之祠。今且成矣。將以月二十一日。奉安位牌于祠室。諸生其洗心易慮。以來奔走哉。但其營立之意。不可不先講之。故輒忘其凡陋而爲一說。懇懇爲諸生道也。不知其果信否乎。竊惟孔子之道。如元氣之在天地間。不可一日而離焉者也。是以。古之聖人。建設學校。遍諸天下。俾萬世王祀無窮。欲人之知尊其道者至矣。世降學廢。道術不明。士游於其間。而莫知其所由。然則其或玩而侮之者。亦有之矣。然而一有得其道者雖一二於萬分。而如有一行之修蹇。一節之可尙。則亦莫不歆羡而稱歎之。盖其秉彝好德之心。終有所不泯而然也。况其所得。非特一二於萬分者乎。祠學之設。非有所加於鄕學也。葢爲先哲之已往者。或以其鄕。或以其寓而立祠。以致尊奉之意。而因爲學者藏修之所。欲學者新其耳目。而提拂其舊習。幸而不至於玩而侮之爾。吾東方舊無書院。近自周先生倡之。而又得儒宗。張大其規模。厥後建置。又非一所。而主張之人。皆士林所信向者。故志學之士。稍有所嚮望。而性理之說。絶於學者之口。數十年之後。周程張朱之書。盛行於世。玆未必不由書院啓之也。綾之爲縣。山明而水秀。間有文學之士出於其間。而如吾靜菴先生者。嘗謫于此。庶學者有所矜式。而卒至於甚不幸焉。則爲士子無窮之恨。其有旣乎。昔屈原沈湘。楚人爲之競渡。介子焚綿。時人爲之寒食。其忠憤介節。猶有稱思於後世而不能忘。而况於先生。其眞所謂知尊夫子者乎。祠宇之立。葢不得不爾也。祠宇旣不得不立。則書院之所宜有而不可廢者固也。書院旣不可廢。則游於中者。其可以尋常視之。而漠然無所興感者乎。吾聞玉川精舍。有試才之規。而今不暇焉。姑以此先之。知當有以起諸生之訟者矣。然所以望於諸生者。不其厚且大乎。昔者孔子射於矍相之圃。觀者如堵墻。使公罔之裘揚觶而語曰。幼壯孝弟。耆耋好禮。不從流俗。修身以俟死者。不在此位也。盖去者半。處者半。序點又揚觶而語曰。好學不倦。好禮不廢。旄期稱道不亂者。不在此位也。盖僅有存者。擧善者留之。而非其人者自退。諸生相與振奮激勵。常思所以處此者固非偶然。而必其身於修士。則因循苟且之輩。自不容於其間。而向所謂新其耳目。提拂其舊習者。豈不於此而驗耶。諸生其亦念之哉。

.........................

백담(栢潭) 구봉령(具鳳齡)생년1526년(중종 21)몰년1586년(선조 19)자경서(景瑞)호규봉(圭峯)본관능성(綾城)시호문단(文端)

선조 16 1583 계미 萬曆 11 58 4월, 형조 참판이 되다. ○ 5월, 전라도 관찰사가 되다. ○ 8월, 靈巖 鄕校에서 釋菜禮를 행하다.

선조 17 1584 갑신 萬曆 12 59 2월, 光州 鄕校에서 釋菜禮를 행하다. 동지중추부사가 되다. ○ 3월, 대사성이 되다. ○ 4월, 이조 참판이 되다. ○ 11월, 병으로 체직되다.

광해군 4 1612 임자 萬曆 40 - 11월 7일, 龍山書院(周溪書院)에 享祀되다.

栢潭先生文集卷之四 / 七言律詩 / 竹樹書院

晶熒結構照溪濱。洞壑玲瓏絶點塵。

萬死飄零當世事。千年香火後來人。

祥雲瑞日瞻依遠。美玉精金景仰新。

瑤宇秋晴霜月白。依然如見舊風神。

.........................

隱峯全書卷十六 / 己卯遺蹟附錄 / 天日臺記[朴承宗]

燕山末。彝倫斁敗。天眷我東。聖人改玉。群賢輩出。格王心正厥事。于斯時也。靜菴趙先生。道傳精一。學溯伊洛。得君之盛。期臻至治。不幸姦兇構誣。一網打盡。嗚呼。惟天旣生大賢。似若有意於斯世。又令姦凶慘毒不遺。未知天抑何意歟。每念先生之痛。直欲籲天而無從也。先生論壽於綾陽謫所。及我宣廟卽位之三年庚午。縣人追慕不已。創立祠院。賜額竹樹。正氣於是乎始伸。其亦不幸之幸矣。院之西麓。有臺高峙。余忝按湖節。祗謁廟宇。遂登而周覽。因以天日名之。此非獨取先生臨絶之語。彼天高日明。亦足以形容斯道之高明也。亂後十餘年間。祠院久廢。縣人今方重建。余嘉其至誠。謹以若干米布。助其工役之萬一。以寓余景仰感慨之懷也。嗚呼。南風湑湑。野日荒荒。登玆一望。萬古同傷。萬曆庚戌暮春。都巡察使朴承宗。齋沐謹書。已上附錄一篇。先生之所編次。故因載于此。

.......................

玄洲集卷之十五 上○門人愼天翊攷 / 記 / 重修竹樹書院記 綾城靜庵先生書院

我東之偏且荒久。得箕子人始人。而箕子之沒二千有餘年矣。遺化幾盡索矣。斯文幾盡熄矣。天乃瞿然眷顧。遂生先生以振作之。先生生而殉道自任。方中廟勵治之日。以朝夕啓沃。堯舜我君民爲己責。而奸孼傍伺。構織罔極。駭機一發。禍網滔天。竟竄于茲土。不數月而賜死。嗚呼。先生之被禍。其先生之不幸歟。其一國一世之不幸歟。非先生之不幸。乃一國一世之不幸。非一國一世之不幸。乃我東千萬世無窮之不幸也。始天之生先生。如有意於我東。而竟天之禍先生。亦有意於我東。生之者何意。而禍之者何意歟。蒼蒼乎昧昧乎。而不可問而知者。非天歟。苟天之佑我東。展之以其才。享之以其年。則所漸者益深。所化者益遠矣。其爲治化雖不逮於唐虞。必不止於今日無疑。而非唯不克施。竟使不得年。非唯不得年。竟使不得其死。則環我東數千里。慕而悲者何限。而竟謫于茲土。竟沒于茲土。則茲土之悲且慕。又不啻一國之悲慕。旣悲且慕。而築斯院以享之。則斯院之築。非他州郡築院之可方。非鄕先生歿而可祭者比。直與文宣之祀。亘萬世而同血矣。自仁廟克述先志。逮宣廟而痛滌其冤。斯院之創。已有年紀。而自火于丁酉之亂。廂廡齋廬。權創卑略。無以肅祀妥靈者十五餘年。任其蕪沒而不振。曁我侯尹公燧臨民之初。慨然以右文爲事。思克重敞而未有遂。余兄南平縣監趙公維韓。面尹侯曰。先生之院若是其陋側。非吾與君之羞乎。君爲倅而我爲隣。尙未克顯侈者。人謂公何。人謂我何哉。卽與通文道內。構工繕修。而南平實幹之。於是旁州列邑。無不向風委財。以董其役。而余之得靈邑也後。不及豫於執事之列。惟彼凡人下士。尙且悲慕先生。況吾兄弟。乃先生之姓孫。而向學悲慕之誠。又出尋常萬萬者乎。以主倅之勤。得南平幹而能助也。不日而功訖。蓋其背山面水而紆餘敞赫者。先生之盛德遺澤。瞻前而在後也。榮桷枅楣不侈不隘。丹雘劚刻合規依度者。先生之威容動靜。無不中禮也。尊彝壘勺。籩荊䇺簦。各得其品者。先生之遺敎循序也。濟濟多士。循除鞠躬。居常講習。祀卽虔惕者。先生之餘化感發也。茲足以薰先生之德而沐先生之澤歟。遵先生之敎而襲先生之化歟。雖然。先生之靈。如水在地。無往而不屆。則其感而興起者。豈獨茲院之士而已。豈獨茲土之民而已乎。靈巖郡守趙某記。萬曆四十一年八月日。

.........................

靜菴先生續集附錄卷之五 / 碑 / 書院洞書院遺址追慕碑 崔益鉉

國家養士。五百年許。其以先聖先師與夫鄕先生可祭於社者。建院立祠。比擬於黨庠州序。而藏修講學。自是不刊之典。逮其焚坑之慘。西洋之禍。內外交攻。莫之能禦。則院之廢矣。壇以享之。壇之不及。碑以記之。誠可已而不可已者。湖之綾陽。我靜菴趙文正先生臨命之鄕也。始學圃先生粱公。爲之建祠於雙峯中條山下。每値受命之日。率門弟子。致奠洩哀以爲常。隆慶庚午。因朝令。移建竹樹之院。而竹樹旣墟。今又三十年所矣。近有士林公議。設壇守護。僅行一籩一豆之禮。至若雙峯一區。雖屬閒曠。其亦先生英靈陟降之所。圃翁尊賢講道之地。而行路之所指點也。山高水長。遺風尙存。是豈一時召伯所憩之比哉。梁君在慶。懼夫先人志事之或就晻昧而終於無傳也。贖其土田。敍述遺蹟。又將琢碑。以示來世。抑其心。卽圃翁當日於先生之心。而時事倒置。又或過之。夫先王禮義之宮。與鬼敎異類之居。孰爲重輕。三綱五常之敎。與無父無君之說。孰爲邪正。不啻較然。今獸蹄鳥跡。盤據要津。荐食宗國。則屈首服役。莫之誰何。顧祠院舊址。任意其埋葬耕牧。而靦然無恥者比比焉。則惟此一片石。雖甚寂寥。不亦爲樹風敎厲廉恥之一助也歟。噫。殆難與不知者道也。

.........................

靜菴先生續集附錄卷之五 / 碑 / 竹樹書院遺墟追慕碑陰記 宋秉珣

嗚呼。此靜菴趙文正先生,學圃梁惠康先生之俎豆遺址也。夫趙先生之道學淵源。梁惠康之邃學名節。前賢所以稱美者。至矣盡矣。則不復贅述。而至於二先生之交際。趙先生嘗稱曰。吾與梁同年語。如芝蘭薰人。其契許之深。可知矣。及先生之受後命也。惠康公躬自殮殯。每遇是日。設奠致哀。且建祠于雙峯中條山下。春秋餟享。置僕守護。逮隆慶庚午。因朝令。移建于此而蒙額。崇禎庚午。又因沙溪金先生議。幷享惠康。卽與趙先生謫廬之址。相距密邇。則士林之瞻依寓慕。固與他迥別矣。不幸停撤。今爲鞠茂之墟。其過此者。無不惕然咨嗟。嗚呼。祠院之興廢。豈不有關於時運之盛衰哉。念昔休明之時。崇儒建院。敎化以之而立。禮俗以之而興。今則不然。乃至荒廢。獸蹄鳥跡。寧有不蹂躪乎。詖淫邪遁。寧有不鴟張乎。此誠仁人志士之所以痛恨於心者也。惠康公後孫在慶。將謀豎碑以表之。要余記其陰。余固人微文下。何敢焉。惟其景仰之忱。自不能已。搦筆如此。嗚呼。昔我先祖尤翁。於趙先生謫廬遺墟碑有記。而乃引顏樂亭銘曰。斯可以銘此碑矣。余於此亦云。

........................

學圃先生文集卷之七 / 附錄 / 竹樹書院遺墟碑[宋秉珣]

嗚呼。此靜菴趙文正先生,學圃梁惠康先生之俎豆遺址也。夫趙先生之道學淵源。梁惠康之邃學名節。前賢所以稱美者至矣盡矣。則不復贅述。而至於二先生之交際。趙先生嘗稱曰。吾與梁同年語。如芝蘭薰人。其契許之深。可知矣。及先生之受後命也。惠康公躬自殮殯。每遇是日。設奠致哀。

且建祠于雙峯中條山下。春秋餟享。置僕守護。

逮隆慶庚午。因朝令移建于此而蒙額。

崇禎庚午。又因沙溪金先生議。幷享惠康。

卽與趙先生謫廬之址相距密邇。則士林之瞻依寓慕。固與他迥別矣。不幸停撤。今爲鞠茂之墟。其過此者無不惕然咨嗟。嗚呼。祠院之興廢。豈不有關於時運之盛衰哉。念昔休明之時。崇儒建院。敎化以之而立。禮俗以之而興。今則不然。乃至荒廢。獸蹄鳥跡。寧有不蹂躪乎。詖淫邪遁。寧有不鴟張乎。此誠仁人志士之所以痛恨於心者也。惠康公後孫在慶。將謀豎碑以表之。遣其族弟在河。要余記其陰。余固人微文下。何敢焉。惟其景仰之忱。自不能已。搦筆如此。嗚呼。昔我先祖尤翁。於趙先生謫廬遺墟碑有記。而乃引顏樂亭銘曰。斯可以銘此碑矣。余於此亦云。

728x90

반응형

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| ▣重修竹樹書院記▣ [영암군수 현주공 조찬한記] (0) | 2024.06.23 |

|---|---|

| =明德祠(諱貫 13世이하 3世4位) 春香祭 = (2) | 2024.06.20 |

| 玄洲集卷之十五 上○門人愼天翊攷 / 重修竹樹書院記 綾城靜庵先生書院 (0) | 2024.06.19 |

| (문신) 가천재공-장성현감공 조중발 이하 자손 제천시 고명동 산65번지 묘역 (2) | 2024.06.16 |

| (번역) 흥학경고문(興學警告文: 학교 설립에 경고하는 글) (2) | 2024.06.14 |