728x90

반응형

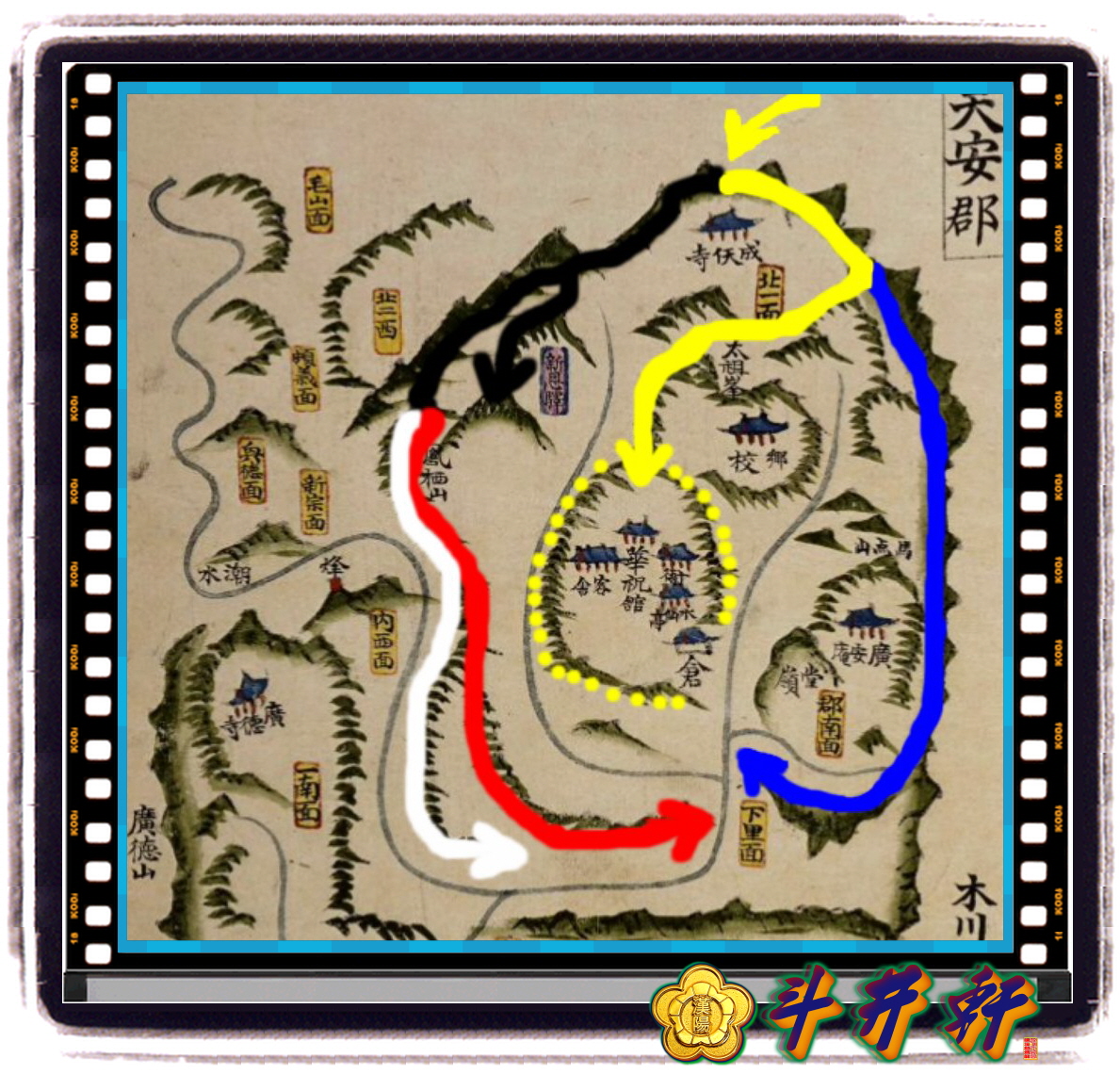

==고려(高麗) 태조(太祖) 왕건(王建)(847-918) 天安 태조산(太祖山) 오룡쟁주형국(五龍爭珠形局)==

< 오룡쟁주지세---다섯 마리 용이 구슬을 다투는 형세 >

***천안---오룡쟁주지세...좌 청룡, 우 백호, 남 주작, 북 현무, 중앙---황룡...오방(五方)***

1. 동쪽(木) : 좌 청룡...태조봉~마점산(솔봉)~취암산~도리치~수조산(水潮山)

2. 서쪽(金) : 우 백룡...노태산~봉서산~월봉산(月峯山)

3. 남쪽(火) : 남 적룡...노태산~봉서산~일봉산(日峯山)

4. 북쪽(水) : 북 흑룡...영인지맥~문암산~입암산(立岩山)~노태산(魯泰山)

5. 중앙(土) : 황룡...왕자산~구름다리(우수치,쇠목고개)~팔각정~오룡경기장~

천안중~동남구청~중앙초등학교 (천안관아 터)

6. 여의주(如意珠) : 천안 남산 (용주정-龍珠亭)

===태조산 고려 태조 왕건상 석불===

“역사칼럼”

[9월 天安府건치 역사기념 한 달]

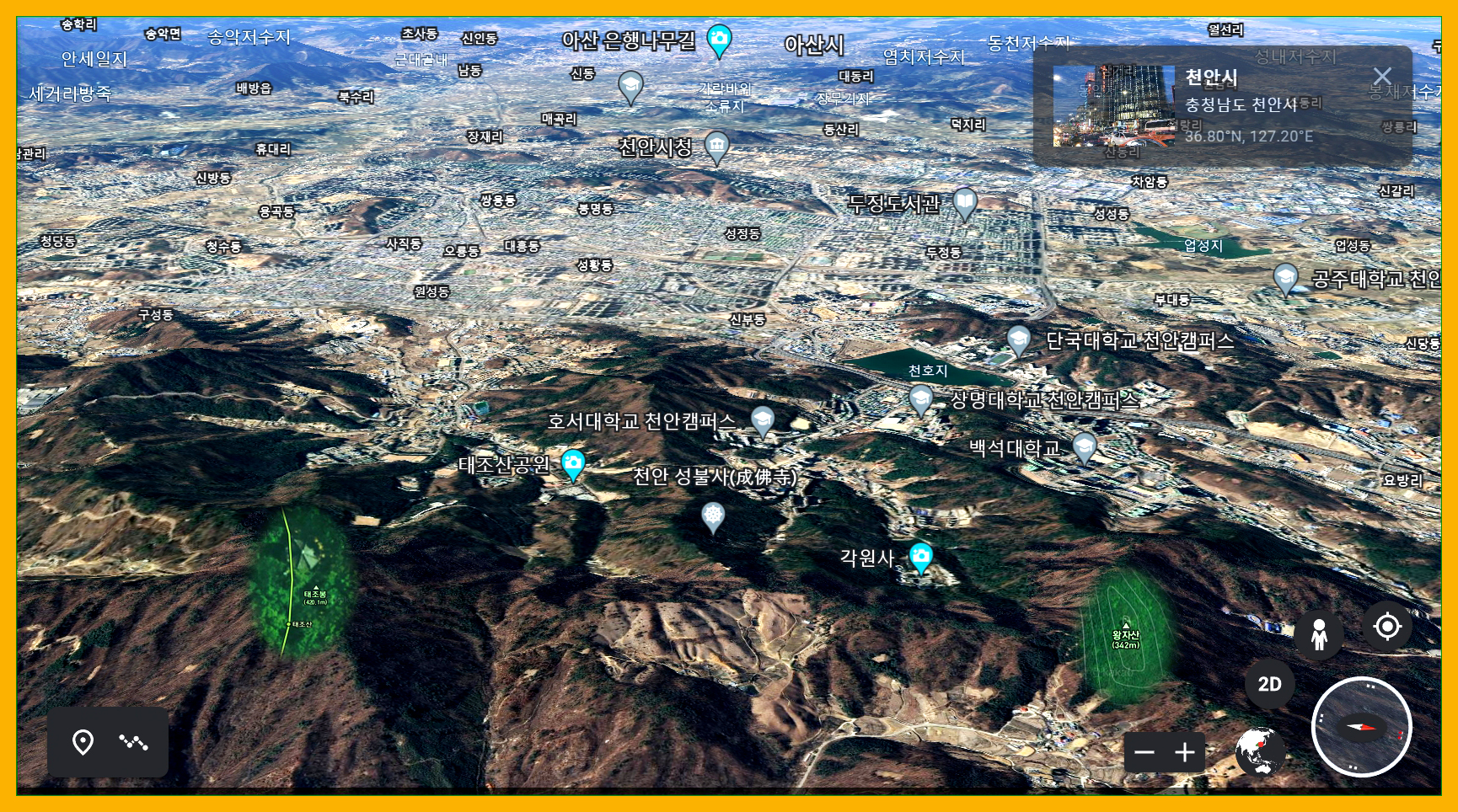

천안(天安) 지명은 지금으로부터 1086년 전 서기 930년 음력 8월8일, 양력 9월8일에 이곳 도솔 땅에 지어진 이름이다. 고려 태조 왕건 왕이 후삼국을 통일하는 천안의 날이다. 성업을 위해 이 땅에 천안부(天安府)를 설치 건도(建都)하였다. 고려 태조 왕건은 백성들에게 널리 전파되어 있는 미륵신앙과 풍수신앙이 두터운 인물로 보여 진다. 도솔천 하늘에 계신 미륵 부처님이 세상을 구제하여 이루려는 도솔 세상을 천안에서부터 발원하려 했는가 보다. 그리고 왕자(王字) 같이 생긴 왕자산에 올라 이 땅을 관망하니 도솔이라 부르는 곳이고, 오룡이 여의주를 서로 가지려 다투는 지형으로 보였다. 이는 오룡쟁주(五龍爭珠) 형국(形局)이라고 하여 풍수지리에서는 이곳을 다스리는 위인이 세상(天下)을 평정(平定)할 수 있다고 풀이하였다. 곧 천하평안(天下平安) 천수천안(天授天安) 하늘이 내리는 평안한 땅을 이름한 것이다. 천안에는 태조 왕건 왕과 관련된 유적 지명이 태조산, 유려왕산, 성거산 등 많이 있다. 천안부(天安府)는 직산, 목천 일부 풍세, 광덕, 아산, 예산까지 광역에 속했다. 드디어 서기 936년 음력 9월8일, 양력 10월1일에 후백제가 항복하여 후삼국 통일 성업을 완수 하였다. 금년에는 9월 28일부터 시작되는 천안흥타령 춤축제 기간중에 10월1일은 고려 태조 왕건이 통일을 이룩한 성업을 기념하는 축제 의미를 갖기도 한다. 우리 시대 사명인 통일 성업과 민족화합을 축원하는 한 마당 춤 축제로 그 뜻을 높이게된다. 9월 9일은 세계보건기구(WHO)가 국제자살예방협회(IASP)를 창설하고 세계자살예방의 날을 제정했다. 나를 사랑하는 운동으로 자살을 예방하자. 9월 9일은 세계보건기구(WHO)가 국제자살예방협회(IASP)를 창설하고 세계자살예방의 날을 제정했다. 우리나라에서는 하루에도 40여명씩이나 자살자가 발생하고 있다는 통계보고가 있다. 자살하는 사람들에게는 각자에게 나름대로의 마음 아픈 사연들이 있게 마련이다. 그 이야기를 진지하게 들어주는 사람만 있어도 자살을 포기하는 사람이 많다고 한다. 천안시 자살로 인한 사망자 수는 2009년 186명, 2010년 189명, 2011년 209명, 2012년 178명 2014년 191명으로 인구증가에 비하면 매년 줄고 있다. 9월 10일은 해경의 날이다. 우리나라 바다의 중요성을 부각시키고 해양주권 수호에 대한 강력한 의지를 천명하기 위해 제정했다.

그리고 양력 9월 18일, 음력 8월 9일은 백제건국 온조대왕을 제향하는 치제(致祭) 일이다. 조선왕조실록에 세종대왕(11년)은 백제 건국 온조왕 묘우(廟宇) 를 건립하고 제향 했다는 기록이 있고 직산 산직촌에 묘(廟) 사당 자취가 남아 있는 옛 터가 있다. 온조왕은 기원전 18년에 고구려에서 어머니 소서노와 남쪽으로 내려와 옛 직산 위레성에서 백제를 건국하고 도읍했다. 천안역사에 숙원이던 온조대왕 사당이 직산향교 옆에 재현되어 있다. 백제시조 온조대왕 숭모회는 9월18일에 온조대왕 제향을 직산향교 옆에 자리 잡아 재현된 온조왕 묘전(廟殿)에서 봉행한다. 온조대왕 사당은 1429년(세종11) 8월 9일 백제시조 온조대왕 묘당을 지어 제향하다가 정유재란(1597)으로 소실 되었는데 417년 만에 역사적인 재현을 이루게 되었다. 2010 세계백제대제전 때에는 백제혼불을 한성백제 풍납토성과 위례백제 천안위례성, 웅진백제 공주, 사비백제 부여 4곳에서 각각 채화하여 역사적으로 백제혼불을 합화 했었다. 그리고 양력 9월23일, 음력 8월27일은 충무공 김시민 장군이 1554년에 병천 백전동천(栢田洞天)에서 탄신한 날이다. 김시민장군동상이 천안삼거리 공원 서쪽 정문 앞에 건립되었다. 서기 936년 9월24일 고려 태조 왕건 왕이 후삼국통일 위업을 위해 천안부에 행차할 때 육로 옛길 성환역을 지나 머물러 한시름을 수헐원에서 쉴 때 멀리 보이는 금북정맥 좌성산(서운산)ㆍ부소산 위례산성ㆍ왕자산에 오색구름이 머물며 성스러운 기운이 일고 있는 광경을 전망하였다. 왕건 왕은 예사롭지 않은 산의 기운을 경탄하여 성스러운 기운이 있는 산이라 하여 자신이 태어난 송악(개성)의 성거산과 똑 같은 이름을 이곳에 명명하여 성거산(聖居山)이라 했다고 한다. 9월25일은 끝내 잊을 수 없는 1950.6.25.전쟁 인공치하 79일 악몽이 해방되는 날이다. 우익인사 가족들에게는 제2의 인생의 날이다. 좌익분자들은 26일 우익인사 가족들을 사살할 계획이었다. 아! 어찌 우리 잊으랴. 9월28일은 영원한 애국소녀 유관순(柳冠〔寬〕順) 누나가 서대문형무소에서 3년형 수형 중 극심한 고문을 이기지 못해 순국한 날이다. 이때 1920.9.28.나이 18세였다. 유관순 누나는 1902년 12월 16일 천안 병천에서 아버지 유중권전도사.어머니 이소재 여사의 둘째 딸로 태어났다. 부모 모두 아우내 장터 독립만세운동 현장에서 일제의 총칼 앞에 순국하였다. 독립만세운동사에서 유일하게 유관순열사의 한가족 모두가 순국한 너무나 가슴아픈 사건이다.

푸른 하늘 보면서 유관순 누나를 생각합니다.

우리의 심장에 누나의 이름을 사랑으로 새깁니다.

우리의 조국에 누나의 이름을 감사로 새깁니다.

[고려태조 왕건 왕 회고정(懷古亭)]

전우(殿宇)복원(復元)을 발원(發願)한다.

天安市는 후삼국 통일 성업을 완수할 수 있었던 고려 태조 왕건이 건치(建置)한 기념도시이다. 서기 930년 태조13년 음력 8월8일, 양력 9월8일에 도솔이라 이르는 이곳에 天安府를 건치하였다. 이를 기념하여 서기 944년에 신궁(神宮) 태조 왕건 전우(殿宇)를 세웠고, 서기 954년에 전우(殿宇)를 보수했다. 그리고 1349년에 寧州郡守(天安) 成元揆(성원규)가 태조 왕건 신궁을 복원하고 회고정(懷古亭)을 새로 지었다.

이곡(李穀 1298/1361)의 시문집(詩文集), 가정집(稼亭集)에 기록되어 전해오는 동암(東菴) 이진(李瑱)(1244/1234)의 영주(寧州) 회고정기(懷古亭記)를 한글로 전한다. 지정(至正 더없는 빠름) 기축년(1349, 충정왕1) 윤달에 내가 한주(韓州 한산[韓山])에서 서울로 가는 길에 영주(寧州 천안[天安])를 경유하였다. 그 고을의 수재인 성군(成君)이 정자의 이름을 지어 달라고 청하면서 나에게 말하기를 “옛날 우리 태조(太祖)가 백제(百濟)를 정벌하려고 할 적에 어떤 술자(術子)가 말하기를 ‘만약 왕(王) 자(字) 형태의 성에서 세 마리의 용이 구슬을 다투는 땅에다 보루를 쌓고 관병(觀兵 군의 위세를 보이는 일)을 한다면, 삼한(三韓)을 통일하여 왕이 되는 것을 바로 기대할 수 있다.’라고 하였습니다. 이에 풍수의 형세를 관찰하여 이 성에다 군영을 차리고는 10만 군대를 주둔시켜서 마침내 견씨(甄氏 견훤[甄萱])의 후백제(後百濟)를 차지할 수 있었는데 군대를 주둔시킨 군영의 장소를 고정(鼓庭)이라고 했다고 합니다. 이 고을의 역사에 기재되어 있는 내용이 이와 같습니다. 옛날부터 정자 하나가 고정에 우뚝 서 관도(官道)를 굽어보고 있는데, 이른바 용이 구슬을 다툰다고 하는 형세가 실로 그 정자 아래에 펼쳐지고 있으며, 왕(王) 자(字)라고 하는 것도 바로 그 산의 형태를 가리킨 것임을 알 수가 있습니다. 저는 정자가 황폐해진 데다가 그 이름까지 잃어버린 것이 가슴 아프게 느껴지기에 이번에 옛 건물을 철거하고 확장해서 새로 지었습니다. 그러니 이 정자에 이름을 붙여서 이 정자를 지은 것이 우연한 것이 아니라는 사실을 사람들이 알게 해 주면 좋겠습니다.”라고 하였다. 나의 고향은 여기에서 겨우 300여리 밖에 떨어져 있지 않다. 그리고 이곳을 경유하여 지나간 것도 여러 차례나 된다. 그래서 영주가 어떤 고을인지는 내가 잘 알고 있는 터이다. 백성은 일정한 생업이 없고 관리는 일정한 주거가 없으니, 정사(亭榭) 등을 관리할 겨를이 어디에 있겠는가. 병술년(1326 충목왕2) 봄에 내가 사명(使命)을 받들고 이곳에 왔었는데, 그때에는 이군귀을(李君龜乙)이 이 고을을 지키고 있었다. 그런데 그가 황무지를 가꾸어 밭으로 만들고 가시덤불을 베어 길을 개통하였으므로 나는 그가 훌륭한 관리라고 인정하였다. 그러다가 지난해 가을에 내가 어버이를 뵙기 위해서 다시 이곳에 돌아와 보니 지금의 성군(성원규 成元揆)이 거의 반년쯤 정사를 행하고 있었는데, 이군이 다스리던 것과 비교해서 자못 뛰어난 점이 있었다. 그는 부임한지 몇 달 만에 백성의 사정을 모두 파악하고는 백성에게 이익이 되는 일은 행하고 해가 되는 일은 반드시 제거하려고 노력하였으며, 농사를 권면하고 학문을 장려하고 부세(賦稅)를 균등히 하고 흉년에 구휼하는 일 등을 차례로 거행하였다. 그리하여 백성들이 일단 마음속으로 복종할 수 있는 단계에 이르자 명령을 내리기를 “그대들은 지금 그대들이 살고 있는 이 땅의 유래를 아는가? 이곳은 바로 왕업을 일으킨 곳이다. 그래서 태조의 신궁(神宮)이 여기에 있는 것이다. 그런데 지금 그 전우(殿宇)가 퇴락한 나머지 지붕이 새고 벽이 뚫려서 혼령을 편히 모실 수가 없으니 제사를 흠향하시라고 감히 말할 수가 있겠는가. 사람이 되어서 그 근본에 보답할 줄을 알지 못한다면, 이는 경건하지 못한 것이다. 그리고 관사(館舍)와 공해(公廨)는 빈객을 접대하고 관부(官府)를 존엄하게 하는 곳이다. 그런데 지금 모두 황폐한데도 수리하지 않는다면, 이는 태만함을 드러내 보여 주는 것이다. 경건하지 못하거나 태만할 경우에는 여기에 적용하는 일정한 법이 있다. 이는 이 땅을 맡은 나에게만 책임이 있는 것이 아니다. 그대 인민들이라고 할지라도 어떻게 그 처벌을 면할 수가 있겠는가.”라고 하니 모두 명령대로 하겠다고 대답하였다. 이에 고을 사람들을 동원하되 호강한 자들을 불문하고 집집마다 일을 시키며 균등하게 배정하였다. 그리고는 재목을 마련하고 기와를 구워서 우선 신궁과 예전(禮殿)과 재방(齎房)을 신축하였는데, 모두 한 결 같이 규모가 크고 아름답게 꾸며서 신령의 거처를 편안하게 하고 제사를 엄숙하게 올릴 수 있게 하였다. 그런 다음에 이번에는 관사와 공해를 보수하기도 하고 또 새로 지을 작정을 하고는 이를 권면하고 감독하면서 금년 농한기까지 기필코 공사를 마무리하여 하나도 완전하지 않은 것이 없게끔 하려고 하였다.

그때 마침 국가가 새로 정사를 펼치면서 먼저 관리를 교체할 예정이라는 말을 듣고는 말하기를 “내가 장차 이곳을 떠날 것이니, 그대들도 잠시 공사를 중단하는 것이 좋겠다. 재목과 기와의 수량을 합산해서 이를 기록하여 보관해 둘 것이요 또 주관하는 자에게 당부하여 이를 잃어버리지 말고 새로 부임하는 관원을 기다려서 나의 뜻을 이룰 수 있도록 하라.”라고 하였다. 그리고는 또 이 정자야말로 한 고을의 승경을 차지하고서 사통팔달(四通八達)하는 요지에 있는 만큼 세우지 않으면 안 되겠다고 생각하고는 시한을 정해 공사를 시작해서 마침내 낙성하였다.

아, 성군은 이 고을에 조왕(祖王)이 후세에 끼친 사랑의 자취가 남아 있다고 생각하였다. 그리하여 나아가 초상을 우러러 볼 때면 엄연히 창업의 자취를 떠올리면서 공경하고 두려워하는 마음을 지녔고, 물러나 고정(鼓庭)에 노닐 때면 아득히 행군(行軍)의 자취를 떠올리면서 길이 생각하고 사모하였다. 그러니 어찌 감히 심력(心力)을 다하여 근본에 보답하고 옛 자취를 회복하는 일에 힘을 기울이려 하지 않았겠는가. 그래서 그가 거행한 것이 이와 같았던 것이니, 내가 이러한 점을 감안해서 이 정자의 이름을 회고(懷古)라고 하였다. 이 정자를 지은 것이 비록 조그마한 일이라서 쓰기에 부족한 점이 있다고 할지라도 이를 통해서 다른 것도 볼 수가 있기 때문에 내가 아울러 기록하였다. 성군의 이름은 원규(元揆)요 창녕(昌寧) 사람이니, 동한(東韓)의 명가인 동암(東菴)의 외손이다. 이달 9일에 기록하다.

고려태조 왕건 왕의 통일성업을 일으킨곳을 기록해 전해온 회고정(懷古亭)을 복원(復元)하는 역사적인 사업을 발원(發願)한다. 고려 때 천안시대 정신을 전승하여 우리시대 천안정신으로 승화(昇華)해야 한다. 천안정신이다.

[문인향(文人鄕) 천안문학관]

환상을 본다

천안문협 창립( )기념 천안문학 지령 ( )기념 문학축제는 예향천안의 자랑이다. 이제는 천안문학관 설립이다. 천안 문학인 들을 한자리에서 만나볼 수 있는 문인향(文人鄕) 예원(藝苑) 천안 문학관 환상을 본다

창조하는 창조관(Dream) 느끼는 문학관(Romance)공부하는 도서관 (Action) 함께하는 지도관(Mystery)보여주는 기념관(Adventure) DRAMA문학관인 천안문학관의 환상을 본다. 기획전시실 상설전시관 문학사랑방 다목적 강의실 야외문학관 영상상영관 자료수장고 도서관 등 구조로 시설 되어 있는 문학인 쉼터 환상을 본다. 文人鄕(문인향)천안 문인활동 藝苑(예원)의 맥을 짚어본다. 천안예원 (藝苑)의 문인 시조로 고려말 시대 직산군(稷山君) 정당문학(政堂文 學) 왕사(王師) 백문보 (白文宝)(1374) 선생과 다독 시인 (多讀詩人) 문장가 백곡(栢谷) 김득신 (金得臣) 先生(1604/1684) 그리고 상부시 (孀婦詩) 어우당 류몽인 (柳夢寅)(1588) 선생, 여류문인 이설봉 (李雪 峯)(16-7세기) 등을 우선 손꼽아 본다. 그리고 옛 문헌을 검토하여 천안지방 시(詩), 문장가(文章家)를 가려 뽑았다. 천안지역 39명,직산 지역 14명, 목천지역 79명이나 된다. 진정 천안지방은 문예향(文藝鄕) 이 틀림없다. 그 후 시문에 연천(淵泉)김이양(金履陽), 운초(雲楚) 김부용(金芙蓉) 그리고 근대 에는 민촌(民村) 이기영 (李箕永) 소설가 를 꼽아 본다.

경치 전망이 좋은 곳에 아담하게 집을 지어 놓고 시문(詩文)을 즐기던 루정(樓亭)이 천안지역에 선화루(宣化樓) 외 15곳에 기문(記文)이 전해온다. 목천지역은 복구정(伏龜亭) 외 26곳에 시문(詩文)이 있고, 직산지역은 영소정(灵沼亭) 외 8곳에 제영(題詠)이 전해 온다. 문인향(文人鄕)으로 목천을 가꾼 시인문장들의 활동이 돋보인다. 시문이 활발하고 융성하여 물 긷는 여인네나 어린이 일꾼들 까지도 풍월을 즐겼다는 과장아닌 이야기가 전해온다. 천안지방 특히 목천지역 선비들은 누구나 문장이요 학자였다. 작은 고을마다 어찌 이 같은 학풍이 진작되었는지 놀라운 사실이다. 오래 전해오는 사모곡(思母曲) 목주가(木州歌)와 천안삼거리 흥타령도 이에 연유된 것이다. 천안 예원(藝苑)의 정체성은 전승되어 시대정신으로 불씨가 일어났다. 1975년 김명배(시인), 안수환(시인), 윤여홍(시인), 김성열(독지가)은 뜻을 같이하고 한국문인협회 천안지부를 발기한다. 마침 정비석(소설가) 선생이 여류시인 운초 김부용 무덤을 발굴하는 작업에 김성열(천안향토문화연구회 회장)이 합력하게 되었다. 발굴기념사업을 천안문협이 주관하면서 그해 8월에 문협을 창립하고 창립회장에 김명배 시인 고문에 김성열이 추대되었다. 12월에는 첫 사업으로 천안문학 창간호를 출판하고 운초 김부용 추모기념사업을 추진하였다.

1978년 운초 김부용 묘비와 안내비목이 세워졌다. 창립후 10년 동안 천안문협 사업 활동은 충남도내 고등학생 작품 현상공모 듣고 알고 교양 강좌 시 낭송의 밤이 절기마다 개최되었고 천안문학 10호 까지 출간해냈다.

1992년부터 역동적인 후원회가 창립되었다. 후원회(창립회장 김석화)는 회원들의 작품 활동을 적극적으로 후원하면서 天安文學은 61호까지 괄목할 만큼 놀라운 발전을 했다. 2013년에는 한국문협 전국지부 문학지 콘테스트에서 우수상을 수상했고 충남 시문학상을 안수환시인이 수상하는 영예를 차지했다. 2014년에는 천안향토문화연구회와 천안문협이 공동으로 운초 김부용묘역을 둘레석으로 단장하고 김이양대감의 묘입구에 안내비목을 세웠다. 천안문협은 창립40주년, 천안문학 지령 60호 기념축제를 개최하고 운초 김부용 문학제를 광덕산 운초묘역에서 올려졌다. 이제 40년 역사 토대위에 천안문학관을 세우는 역사를 일으켜야 한다. 후원회 초대회장 김석화원장과 신임회장 문은수총재는 든든하고 사명감이 투철한 후원 인사들이다. 천안문협이 예원 천안시대를 열어야 할 때이다.

천안문인들의 작품 활동을 살펴보았다. 회원들은 모두 문단에 등단한 작가들이고 28명, 수상작가 들이 43명, 천안 백일장 장원 작가가 16명이 탄생하였다. 시와 소설 평론 작품집을 출간한 작가들을 소개한다.

김명배(현대시학), 안수환(시문학), 정광수(현대문학), 안춘근(문예사조), 최병호(수필공원), 장성균(창조문학), 곽경호(시와시학), 김성달(한국문학),김세관(수필문학), 박인태(한비문학), 박헌구(사상계), 안갑선(문예사조), 오인자(한비문학), 윤성희(문학과비평), 이양복(창조문학), 조묘순(문예한국), 조유정(문예사조), 유재영(현대시학), 배우식(신문학), 홍종의(대전일보), 윤여홍(심상), 권상기(한국시), 권복례(해동문학), 황주영(한겨례문학), 이병석(문예사조),김윤완(농민문학),소중애(해동문학),김다원(세기문학),국미나(한국문학),김용기(농민문학),김용순(수필과비평),김우배(조선문학),남호탁(수필과비평),박미라(순수문학),백남일(수필과비평),심규식(문예사조),유인순(조선문학),유희(심상),이심훈(웅진문학),한정찬(서세루),정선주,정창순(한농),류봉희(미소문학)등이다. (괄호)는 등단 수상한 문단이다.

그리고 충남도문화상을 수상한 작가들은 김붕한(69), 최염열(90), 안수환(91), 김성열(91), 김윤완(92), 김명배(98)이다. 천안시문화상을 수상한 작가들은 김성열(84), 김명배(85), 김윤완(91), 소중애(00), 김석화(00), 이정우(05)이다. 지난 2015년에 이정우. 제29회 대한민국 예술문화상 대상을 수상했다.운초 김부용기념사업이 어언 40년이 되었다. 이제는 김부용묘가 문화재로 인정받아 지정받을 수 있다. 운초 김부용묘역이 향토문화재로 지정되어 문인향 천안의 자긍심을 세워야 하겠다. 몇해 전에 山史김재홍 시인이 고향마을 천안 성남면 신사리에 시문학관 만해학술원 시마을예술촌을 건립했다. 천안 백석대학교에 山史현대시 100년관(2013.11.8.)이 개관되고 있다. 우리나라에는 전국적으로 모두 61개처의 문학관이 있고 우리 충청지역에는 7개의 문학관이 있다. 예산군 광시면에는 한국문인 인장박물관(충남문학관)이 있는데 주변에 詩碑 文學碑를 세워놓았다. 천안 예원(藝苑)을 문인향(文人鄕)으로 발흥하는 사명이 우리 시대정신이다.

문인향 (文人鄕) 천안예원(藝苑)천안문학관 환상을 본다. 천안문협이 천안문학관을 세우고 예원천안의 새시대를 열어 천안문화의 품격을 높여야 한다. 천안문협이 예원천안 흥 바람을 일으켜라. 우리시대의 사명이고 우리시대 정신이다. 흥바람을 일으켜라.

[천안역사문화연구실 2022년 9월 천안역사기념일 외 칼럼모음 제공]

“經堂칼럼”

북면 성거산 위례성(慰禮城) 용샘 발굴 실체, 전설

직산 위례성은 온조왕이 백제를 창건하고 첫 도읍지로 건치한 곳이라 일연선사(一然禪師)가 삼국유사에 기록하고 있다. 또 전해오는 古地圖마다 직산 위례성을 표시해 오고 있다. 이 북면 성거산 위례성 정상에 용샘이라 불리 우는 샘이 있다. 지금껏 아무도 산중의 이 우물을 이용하는 이가 없기 때문에 석축이 무너지고 낙엽이 쌓여서 거의 메워져 있다가 1989년과 2009년 수차에 걸쳐 충남역사문화연구원에서 지표조사 했고, 2016년 발굴 조사했다.

백제가 BC18년에 위례성에 도읍하고, BC5년에 남한산성으로 한성에서 웅진으로 도읍을 옮기고 웅진에서 또 부여로 옮겨 갔다. 부여에서는 처음에는 국세가 발전하는 듯 하더니 의자왕때 국론분열로 신라와 당나라 연합군에게 패하여 망하고 말았다.

위례성은 백제의 옛 성으로 짧은 기간이지만 왕도(王都)로 전하는 성이기에 이 산성 안에 있는 용 샘의 전설이 여러 갈래로 사람의 입에 오르내리어 왔다.

백제 멸망을 안타까워하는 사람들이 갖가지 전설을 만들어냈다. 위례성 용 샘도 이 전설에 자주 등장하는 우물이다. 이 우물은 하도 깊어서 알아보려고 실 끝에 추를 달아 들어가는 대로 넣어 보았더니 넣어도, 넣어도 끝이 없더라는 것이다. 그래서 실을 이어가면서 끝까지 넣었더니 실 끝의 추가 부여 백마강에 닿았더라는 것이다. 그러므로 위례성 용 샘은 부여 백마강과 통하여 있다는 말이 된다.

그 전설 하나는 부여에 당나라 소정방(蘇定方)이 침공해 왔을 때 백마강에 배만 띄우면 용이 나타나 꼬리를 쳐 배를 뒤엎었다고 한다. 용은 낮에는 백마강에 나아가 당 군을 격파하고 밤에는 위례성에 와서 쉬었다. 새벽에 동쪽하늘이 밝아오면 용은 부여 백마강으로 가서 적의 배를 공격하고 밤에는 위례성으로 돌아오는 것이었다. 즉 백제의 시조 온조왕이 죽은 후 용이 되어 백제를 수호하였다고 한다. 또 일설에는 의자왕이 용의 화신이었는데 백제가 멸망하자 위례성으로 들어와 백마강으로 드나들면서 당나라 군대를 괴롭힌다고 한다. 온조왕의 화신이 새벽이면 용 샘으로 들어가기에 어떤 사람이 몰래 실을 발에 매어두었더니 후일 소정방이 용을 잡은 후 보니 발에 명주실이 묶여 있더라고 한다.

당나라 소정방은 부여를 함락하고 육로로는 고구려가 막혀 있기 때문에 백마강에서 백강어구를 거쳐 황해를 건너 당나라와 연락하였는데 용이 나타나 배를 엎음으로 고전이 아닐 수 없었다. 그러나 용이 신출귀몰의 재주를 가지고 있기 때문에 그 용이 출몰하는 동안에는 당나라 군대는 어찌할 수가 없었다. 이때 어느 부하가 용은 백마고기를 좋아하므로 백마를 잡아 미끼로 하면, 용을 잡을 수 있다고 하였다. 다만 용이 힘이 세기 때문에 낚시를 하는 사람이 여간 장사가 아니고는 물속으로 끌려 들어갈 염려가 있을 것이다 하며 용 낚시가 쉽지 않을 수 있다고 걱정을 하였다. 소정방은 본래 장사로 자부심이 대단하였다. 그래서 직접 낚시질을 해 백마를 미끼로 용을 잡겠다고 하였다.

소정방은 큰 낚시를 만들어 백마고기를 미끼로 꿰어 바위를 의지하여 낚시를 던졌다. 용은 백마고기의 냄새를 맡고 미처 자기가 용 된 직분을 잊어버리고 백마고기를 덥석 물었다. 물기가 무섭게 소정방은 낚시를 잡아 당겼다. 용은 끌려가서는 안 되겠다는 생각으로 힘을 주어 버티었다. 바위 위의 소정방은 자칫하다가는 물속으로 끌려 들어가게 되었다. 그래서 소정방은 발에 온 힘을 주어 버티었다. 이렇듯 실랑이하기를 한나절 결국, 용이 문 낚시 바늘이 용의 살을 뚫어 기진맥진하고 소정방은 그제 서야 안도의 숨을 쉬면서 발밑을 보니 바위가 쑥 들어가 발자국이 나 있는 것을 보았다. 얼마나 큰 힘을 쏟았는지 보여주는 것이었다. 이윽고 끌려나온 용을 보니 그 다리에 실이 묶여 있었다. 위례성에서 온 용임이 틀림없었다. 용을 낚을 때 발자국이 난 바위를 부여에서는 조룡대라고 부른다. 이 용을 잡은 후에는 백마강의 물길은 조용해졌다 한다. 이 전설은 위례성 쪽 전설이다. 부여 쪽 전설은 용은 그저 백제왕의 화신이라고만 한다.

위례성 용 샘 전설은 위와 같은 내용을 근간으로 많이 변형되어 여러 갈래의 전설이 전한다. 또 하나의 전설은 옛날 백제가 공주에 수도를 정하고 있을 무렵, 왕은 남침해 오는 고구려의 군사를 막기 위해 이곳 위례산까지 와서 전쟁을 독려했다. 용왕의 아들이었던 왕은 온갖 재주를 부리는 인물이었다. 왕이 위례산에 올 때는 용으로 변해 공주에서 위례산 용 샘까지 땅속 물줄기를 타고 왔다. 고구려군은 영토를 확장하고자 틈만 있으면 백제를 공격했으나, 왕이 여러 가지 조화를 부려 전쟁을 지휘했던 까닭에 번번이 패했다. 그러던 어느 날 왕의 처남이 왕비에게 왕이 간 곳을 물으니, 왕비는 왕이 사람이 아니라 용이라며 저간의 사정을 말해줬다. 가뜩이나 왕을 못마땅하게 여기던 처남은 왕을 죽이기로 작정했다. 그래서 용이 좋아한다는 제비를 잡아 낚싯밥으로 만들어 가지고 왕이 용으로 되었다가 사람이 되어 나오는 강가로 갔다. 처남은 낚시를 강물에 던져놓고 기다렸다. 하루 종일 산성에서 전쟁을 지휘한 왕은 피로와 시장기를 느꼈다. 그때 마침 자신이 가장 좋아하는 제비가 보여 그것을 덥석 물었고, 처남은 낚싯대를 힘껏 당겼다. 용은 공주 우성면 동대리 마을에 떨어져 죽었으며, 용이 죽은 이튿날 백제군은 위례산 전투에서 패하고 말았다.

백제 사람들이 망국한을 달래기 위하여 이루어져 전해오는 전설이다.

북면 성거산 위례성 내 용 샘이 발굴되어 실체가 들어났다. 이번에 진행된 천안 성거산 위례성 내 용 샘 발굴조사는 용 샘의 구조와 현황 및 축조시기를 고증하고 조사결과를 바탕으로 정비복원을 진행할 목적으로 운영됐다. 용 샘은 이미 수차례 훼손이 진행돼 그 형태가 온전히 남아 있지 않지만, 남아 있는 부분들을 통해 직경 약150cm내외, 깊이 약 370m의 평면 원형의 우물로 추정된다.

우물의 바닥면은 풍화암반을 굴착해 중앙부를 ‘U’자 형태로 오목하게 파고 주변은 수평으로 깎은 후 돌과 점토를 쌓아 우물의 형태를 구성했다. 우물의 벽석 내부로 20×18cm 굵기의 사각형으로 깎은 목재들이 확인됐는데, 목제 외곽은 점토 및 석재로 보강했고 목재 내곽은 석재를 이용해 우물의 형태로 조성한 것으로 확인됐다.

용샘 내부에서는 백제시대부터 고려시대까지 유물이 섞여서 확인됐는데, 용 샘의 남ㆍ서벽 바닥면 석재 하단에서 잉어 모양의 목제품 2점도 함께 수습했다. 목제품은 형태를 잉어 모양으로 조각한 후 눈과 입, 비늘과 꼬리 등을 먹으로 세밀하게 그려놓았다. 위례성 용 샘은 용출하는 물이 아닌 담수용 저수 시설로 바닥에 목제잉어가 발견 된 것으로 보아 산성에 물이 중요하여 기원 성격의 제례 목제 잉어를 둔 것으로 추측된다. 성내에서는 백제시대 토기 편들이 수습되고 있어 백제시대도 활용됐던 것으로 추정되고 있다. 발굴된 소중한 유물들을 과학적으로 분석 측정하여 연대별로 유물들이 발표 될 것이라 기대한다.

천안 북면 성거산 위례성은 지난 1984년 충남도 문화재자료 제260호로 지정됐다가 1998년 충남도 기념물 제148호로 변경됐다. 그간 서울대학교인문학연구소에서 3차례(1989~1996), 충남도역사문화연구원에서 2차례(2009~ 2010) 발굴조사를 진행해 성곽의 현황과 성문지, 성내 건물지 등을 확인했다.

고고학계에서 가장 주목받는 발굴 보고(寶庫)는 연못, 우물 등 저습지 유적이나 저습지가 유기물을 온전히 보존해 주기 때문이다. 북면 위례산성 용샘 우물 속에서 발굴된 유물들은 충남도민과 천안시민들에게 문화유산에 대한 관심을 끌어 모을 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 기대된다. 이때에 위례성역사공원 개발과 방위성을 상실한 북면(北面) 지명을 위례면(慰禮面)으로 창조하는 시대정신을 발원한다.

“歷史칼럼”

직산 호서계수아문(湖西界首衙門)

호서(湖西)의 유래

충남도지정문화재 제 42호 옛 직산현 관아의 문 이름이 호서계수아문(湖西界首衙門)이다. 옛날에는 호서·호남지방으로 내려가려면 호서계수아문을 통과해야했다.

호서란 충청도를 별칭하는 지방의 명칭이다. 조선의 8도(道)는 기호, 관동, 호서, 해서, 호남, 영남, 관서, 관북 등으로 따로 이름 하기도 하였는데, 이 별칭들의 유래는 거의 지형을 비롯한 자연 지리적 요소에 그 기준을 두고 역사적으로 불리웠다. 도(道)의 명칭은 983 고려 성종 때 10도, 1106 고려 예종왕 때 6도, 1362 고려 공민왕 때 8도가 문헌에 등장한다. 별칭은 1413 조선 태종 때부터는 전국에 널리 통용되었다. 지방의 별칭 가운데 ‘호(湖)’자가 포함된 것으로는 호남(湖南), 호서(湖西), 기호(畿湖)가 있다. 이는 전라도, 충청도, 경기도의 별칭으로 쓰였다. 그런데 이들 별칭의 ‘호’자가 구체적으로 무엇을 의미하는지에 관해서는 의견이 분분하다. 8도의 별칭이 호서, 호남을 제외하고는 ‘령(嶺)’, ‘관(關)’등 모두 지리적 요소와 부합되는 명칭이지만 ‘호’는 딱 잘라서 말할 수 있는 근거가 없기 때문이다. ‘호남’의 경우, 그동안 제기된 주장은 ‘호(湖)’를 제천(堤川)의 三韓時代 관개용 저수지 못(池) 의림지(義林池), 中原 忠州 한강 달성강 합류 탄금대(彈琴臺), 김제(金堤)의 三國時代 관개용 저수지 벽골제(壁骨堤), 그리고 금강(錦江)을 중국의 지명식으로 옮겨서 호(湖), 금강중심 백제문화의 후계자로서의 의미로 백제 영토 전역으로 보아야 한다는 등의 주장이 있었다. 이들의 여러 주장들 가운데 ‘호서, 호남’의 ‘호’를 금강(錦江)으로 보는 설은 이 강이 한 때 ‘호강(湖江)’으로 불렸다는 점에 근거를 두고 있다. 또한 983 고려 성종 때의 10도제 실시 당시 금강 이남을 ‘강남도(江南道)’라 한 것과 관련시키기도 한다. 그러나 금강을 호강으로 불렀다는 기록은 『고려사』이후의 모든 기록에서 아직까지는 찾아볼 수 없다.

‘호(湖)’를 금강으로 보고 호남을 금강 이남으로 본 주장은 금강에는 강해(江海)나 피해(陂海), 즉 ‘호’로 받아들여진 구간이 포함되어 있으며, 대체로 금강 이남에 속하는 전남·북을 호남지방으로 설정하고 있는 지리학계의 현실을 반영한 것이다. 호남의 ‘호’는 호서의 ‘호’보다 백여 년 전부터 쓰여 졌다. 그러므로 의림지의 남쪽이나 벽골제의 남쪽이란 뜻과는 무관하다. 벽골제는 호남의 별칭이 사용된 시기에는 사용되지 않았다. 결국 ‘호’는 금강 이남의 전라도를 별칭하는 것이다. 충청도의 별칭인 호서라는 명칭은 호남이란 별칭이 널리 사용된 이후 생긴 명칭이다. 호남은 고려 말~조선 초기부터 그 명칭이 사용되었으나, 호서는 16세기경부터 사용된 것으로 기록에 보인다. 그 명칭의 유래는 다분히 금강의 서쪽이라는 데에서 연유한다는 견해가 유력하다. 충청도 호서(湖西)는 의림지의 서쪽이라는 지명으로 인해 호남과 대칭적으로 짝지어지는 데서 유래했다고 본다. 호남사람들은 북쪽인 서울로 갈 때에 서행(西行), 서유(西遊)라고 하였다. 호남의 북쪽은 호서이다. 또한 우리나라의 지명은 작은 지명보다는 산천을 경계로 큰 지명을 사용하였다. 결국 호서는 호남의 북쪽이면서 금강의 서쪽으로 충청도의 한 별칭으로 부른 것이다. 호서사람의 중심지이었던 회덕, 연산, 노성의 선비들은 이 지역을 호중(湖中), 호산(湖山)이라 자주 썼다. 그리고 호중이라고 했던 대전지방의 가까운 금강 본류에는 지역에 따라 미호(渼湖), 용호(龍湖), 황호(黃湖) 등의 여러 ‘호’자 지명이 있고, 금강과 미호천이 합류하는 곳을 합호(合湖), 합강(合江)이라고 부르고 있다. 호서라는 별칭은 충청도라는 도명과 함께 큰 구분 없이 같이 썼다. 『조선왕조실록』을 비롯한 관찬기록에 ‘호서유생(湖西儒生)’, ‘호서토적(湖西土賊)’이라든지, ‘호서대동법’과 같이 충청도를 호서로 기록하였다. 또한 충청도의 사족들은 그들이 남긴 글에서 충청도란 명칭보다 호서라는 지명을 즐겨 썼다. 호서는 충청좌도, 충청우도와 같이 호좌(湖左), 호우(湖右)라 하여 서울을 기준으로 호좌는 지금의 충청북도, 호우는 충청남도에 해당된다. 옛 직산현 관아문 이름이 호서계수아문(湖西界首衙門)이다.

“문화칼럼”

藝鄕(예향) 天安 藝苑(예원)

天安市 公立 美術館

천안예술의 전당에 천안시 최초 제1종 공립 天安美術館이 창조되었다. 천안미술계의 숙원인 천안미술관이 천안예원(藝苑)을 지향(志向)하고 있다. 천안미술 발전과 시민 삶의 질 세계적 품격을 높이려면 우리시대에 절대 필요한 천안미술관이 건립되어야만 했다.

천안 예원(藝苑) 미술인의 작품들이 한곳에 모아져서 상설 전시할 수 있는 천안미술관이 마련됐다. 그동안 아쉬웠던 출향화백들의 작품과 역대 천안미술인들의 수상작품을 상설 전시하고 천안의 미술인들의 삶의 모습들을 한자리에서 만나 볼 수 있는 공간 천안미술관이다. 천안미술관 건립은 언젠가는 반드시, 누군가는 앞서 추진해야 할 시대적 사명이었다. 천안미술 예향(藝鄕)을 지향(志向)한다. 그리고 천안 예향 예원에 새로운 흥 바람이 일어나고 있다.

천안 화단(畵壇)의 생존하신 한국화 중시조 해정(海丁) 전영화(全榮華) 화백이 2016 중도일보 주최 제14회 이동훈 미술상 본상을 수상한다.

천안 화단의 자랑이다. 전영화 화백은 2014년 4월 30일 작품 활동을 60년을 회고하면서 천안시에 전시작품 60점(감정가 15억원)을 기증하는 회고작품전을 천안박물관에서 전시했다.

천안 예원(藝苑)의 시조로 조선후기 인물 표암(豹菴) 강세황(姜世晃) 선생과 선생의 증손 대산(對山) 강진(姜溍) 선생을 꼽으려 한다.

표암 선생은 당대에 시(詩)ㆍ서(書)ㆍ화(畵) 삼절(三絶)로 일컬어 졌고 남달리 높은 식견과 안목을 갖춘 사대부 화가로서 스스로 그림 제작과 화평(畵評) 활동을 통해 당시 화단에서 예원의 총수로 중추적인 구실을 하였다. 제자로는 김홍도와 신유가 있다. 증손자 강진(姜溍) 1807/1858) 선생도 표암의 서화기법을 본받아 산수화(山水畵)에 일가를 이루었으며, 시문과 초서, 예서 등 글씨에도 뛰어났다. 당대에 삼절(三絶) 2대로 이어지는 문중의 자랑일 뿐 아니라 천안의 자랑스러운 예원의 시조로 추앙되어야 한다. 표암 선생과 대산 선생의 저술 및 작품들이 전수되고 있다.

현대에 접어들어 천안 예원 중시조 인물들은 한국화 柳泉(유천) 김화경(金華慶), 서양화 김성재(金星在), 한국화 해정 전영화(全英華) 선생들이다. 김화경 선생과 김성재 선생은 일본미술학교를 졸업했고, 전영화 선생은 천안농고 출신으로 서울대학교 미술과를 졸업했다.

김화경(1923/1979) 선생은 일찍이 일본 미술대전에서 입상, 대한미술국전 초대작가를 했고, 천안중학교에서 후학을 길렀다. 그리고 활동무대를 서울로 옮겨 비국전작가전시회를 이끌며 한국화 예원의 중심인물이 되었다. 초가집을 주제로 사실적 풍경화 전통농가와 산천을 그려 고향에 향수를 표현했다. 김성재(金星在 1923/1969) 선생은 일본 미술대전에서 입상을 했고, 천안에서 중고등학교 교사로 후배 양성에 힘을 드렸다. 정물화와 인물화, 기록화로 자신의 감성을 표현했다. 충남도문화상(1966)도 수상했다. 해정(海丁) 전영화(全英華 1929) 선생은 서울대학교 미술과를 졸업하고 동국대학교 미술대학 교수로 후학을 기르며 변화된 한국화 새로운 필법으로 창작활동을 했다. 김화경, 김성재, 전영화 화백들은 천안 미술계 선배 중시조로 역할을 했다. 뒤를 이어 제일 먼저 천안에 기대를 준 인물은 경희대학교 미술교수 이종각(李鍾珏) 선배이다.

대한민국미술대전 특선 3회로 철로(鐵路 Rail)를 소재로 한 창작 조각품이 돋보였다. 유량동에 리각조각박물관을 설립하고 작업을 계속하고 있다. 자랑스러운 천안의 인물 세계적 조각가이다. 그리고 스승 없이 고향을 지키며 자습하여 이묵서회(以墨書會) 일가를 이룬 서예가 취묵헌(醉墨軒) 印永宣(인영선)이 있고, 서양화 강관옥(姜寬鈺 1946/1988), 신양섭(申養燮), 박인희(朴仁熙), 김재선(金在善), 김영천(金永天 1949/2012), 한국민속화 이동식(李東拭)이 고향에서 또는 고향을 오가며 천안예원을 가꾸고 자기 작품세계를 창작하였다. 1975년 천안화단이 조직적 단체활동을 위한 천안미협을 발기하기에 이른다. 천안향토문화연구회 회장 김성열(金聖烈), 신양섭(申養燮) 화백이 앞장서 이끌었다. 1976년 6월1일 한국미술인협회 천안지부를 창립하고, 12월24일에 천안미협회원 창립전을 개최하였다. 천안미협지부장(신양섭)이 주관하고 김성열(동방서림)이 후원하여 뜻 깊은 미술계 출발을 발동했다. 천안예원의 새 시대를 열어가는 발원(發源)이 되었다. 1978년 10월 한국서예 대가 일중(一中) 김충현(金忠顯) 선생이 취묵헌 인영선 서예 개인전에 초대 받아 흔쾌히 참석하셨다. 일중 선생은 취묵헌 인영선의 작품을 칭찬하고 추천작가로 인정해 주었다. 천안서예가에 활력과 감흥을 일으켜 주는 아름다운 기록이 되었다. 1980년 12월 이어서 천안 화단에 경사가 생겼다. 신양섭 화백이 제30회 대한민국미술전에서 최우수 대상 대통령상을 수상했다. 천안예원에 다시없는 기념할 만한 쾌거였다. 또 이어 1981년 현남주화백이 한국미술문화 대상전에서 최우수상을 수상했고 2014년에는 제28회 대한민국 예술문화상 대상을 수상하는 영예를 안았다.

1988년 華丁 김무호(金武鎬) 서화가는 목우회 공모전 문인화 부문 특선, 1990년 대한민국미술대전 문인화 부문 특선을 했다. 천안의 문인화계의 중시조로 인정 되었다. 1990년 서양화 강관옥 화백이 대한민국종합미술대전에서 대상을 수상했다. 강관옥 화백은 1965년 사진 개인전 개최 1967년 대한민국미전에서 특선을 하기도 했다. 서양화 박인희(朴仁熙) 화백은 목우회 공모전 추천작가로 목우회 충남회장이 됐다. 그리고 충남미술대전 특선, 우수상 수상하기도 했다. 박인희 화백의 애향심이 깃든 천안시화 개나리꽃 작품이 천안시내, 직장, 식당 곳곳에 걸렸다.

서양화 정세훈 화백이 대한민국미술대전에서 특선을 민성동 화백이 대한민국종합미술대전에서 대상을 수상했다(1999). 민속화가 청사(靑史) 이동식 화백이 한국현대미술대상전 추천작가상을 수상했다. 그리고 세계적인 컬렉터 김창일 선생이 오늘날 우리시대에 돋보인다.

2014년 4월 24일 취묵헌 인영선 선생이 제4회 일중서예(一中書藝) 대상을 수상했다.

천안예원(藝苑) 천안미술관을 건립하여 예향(藝鄕)으로 발흥(發興)하는 사명이 우리 시대정신이다. 예향(藝鄕) 천안은 천안의 품격을 높여 창조한다. 천안의 예원(藝苑)이 역동적으로 발전하는 천수천안(天授天安)이 천안의 기상이다. 천안시민 모두가 자랑할 예향(藝鄕)을 발원(發源)하는 천안시 최초 제1종 공립 天安 美術館이 예원(藝苑) 천안을 창조하는 시대정신을 지향(志向)한다.

“역사 칼럼”

고려 태조

왕건 왕의 역사 유적

10월1일(음 9월8일)은 AD936년에 고려 태조 왕건이 천안부를 진지로 하여 삼한을 통일한 날이다. 하늘이 내려준(天授) 천안부(府)를 건도한 태조 왕건의 전설과 유적은 천안 이곳저곳에 많이 전해온다. 왕건 왕이 삼한통일을 염원하여 풍수지리설을 믿고 왕자(王字) 형국세인 왕자산에 올라 동서남북을 살펴보았다.

王字 성씨와 같은 지형국세인 왕자산은 이곳 도솔 땅의 진산(鎭山)으로 하고 오룡지형세가 맞은편 안산(案山) 여의주 남산(南山)을 향해 뻗쳐 있었다. 오룡쟁주지형세 이곳을 도모하여 건도하면 숙원인 삼한을 통일하고 백성들을 평안하게 하고 세상을 평정할 수 있다고 믿었다.

왕자산성을 쌓고 이곳에 천군(天軍)을 양병하고 훈련한 곳이 고정(鼓庭)이고 군량미를 보관했다는 곳이 유량골이다. 군기를 꽂아 놓았다하여 장대(장태)산이 있고, 군마들을 풀어 놓았던 곳이 마점산(馬占山)이다. 천군을 주둔시켰던 곳이 둔지 마을이고 울책(나무성채)을 쌓은 곳이 고래울마을이었다. 도리티고개(道里峙迴峙) 너머에 고려산성도 있다.

산성에 올라 남북을 바라보면 북쪽에 흑성산, 왕자산, 성거산, 위례산 남쪽에는 금성, 이성, 운주성이 한 눈에 보이는 군사방어 전진 기지 요새(要塞)이다. 과연 천안부를 건도한 이곳은 왕건 왕에게 하늘이 내려 주신 전략전진 기지였다. 왕건 왕은 도솔 땅이라 이르는 사산(직산), 대목(목천), 탕정(아산) 세 고을의 일부를 떼어 취하고 관할에 두어 天安府(천안부)를 건도하였다.

현재로는 천안시 일원과 아산, 배방면, 음봉, 탕정까지 포함되었었다. 여의주(如意珠)라 일컫는 남산(南山)이 바라보이는 중앙 오룡쟁주의 명당 황룡에 관아를 지어서 뒤쪽 진산(鎭山)으로 삼았다. 낮은 곳에는 논을 만들고 높은 곳에는 밭을 개간하고 삼천호를 이주시켰다. 그리고 천안부 지방장관 부사(府使)인 도독(都督)을 왕건 왕의 넷째 황후의 아버지 황보제공(皇甫悌恭)을 임명하였다.

사돈을 부사인 도독으로 임명할 정도로 천안부는 중요한 전략전진 지역이었다. 또 왕건 왕은 천안부 태수인 林彦(임언)의 딸을 열 한번째 황후로 삼아 天安府院夫人이라 존칭하여 천안부의 품격을 높이고 천안부의 위상을 중요하게 확인시켰다. 천안부를 AD930년에 건도한 후 AD936년 6월에 후백제를 정토(征討)하기 위해 태자무(혜종)을 앞세워 박술희 장군 1만 군대가 천안에 주둔한다. 같은 해 9월에(태조 19년) 왕자산 고정 진영에 왕건 왕이 직접 원정하였다. 머물렀던 곳에 유황사(留皇寺)가 있었다 한다.

태조 왕건은 도솔 땅을 답사하는 길에 직산 수헐원(시름세)에 머물며 동쪽에 있는 산을 바라보고 오색구름에 휩싸여 있는 위례산 쪽을 바라보면서 성현이 살고 있는 산이라 여겨 제사를 지내도록 했다. 그리고 왕건 왕이 태어 난 개성의 성거산과 같은 산이라 하여 위례산의 인근산을 성거산(聖居山)이라 이름을 지었다.

王字山에(AD944) 태조 묘(神宮)를 세우고 954년에 보수했다는 기록이 있으나, 위치는 정확하게 전해오지 않고 있다. 聖말 또는 城말이라는 마을이름이 전해오고 있었다. 1349년에 영주(寧州)군수(天安) 成元揆(성원규)가 태조신궁(태조전)을 수리하려 발원하고 준비했으나 한성 인사발령으로 복원 수리하지 못했다는 기록이 있다. 다만 왕건 군대를 주둔했던 군영의 장소인 고정(鼓庭)에 정자를 복원 낙성하고 이를 기념하는 회고정(懷古亭)의 정문(亭文)이 전해온다.

고려 태조 왕건 묘(廟)와 회고정(懷古亭)을 王字山에 자리 잡아 복원해야 할 역사적 의미가 있다. 왕자산은 이때부터 태조산이라 전해오고 있다. 태조 왕건은 934년(태조17년) 5월에 천안부 예산진(禮山鎭)을 방문하고 발표한 영문(令文)이 전해온다.

내가 백성을 자식처럼 사랑하는 뜻을 잘 알아서 백성들을 불쌍히 여겨야 한다는 지극한 평정의 뜻이었다. 天安이란 지명은 오랜 역사 동안 분열과 전란 혼돈 시대 속에서 통일과 평화의 시대를 대망하는 백성들의 염원이 반영된 뜻을 담고 있다. 천수(天授)天安ㆍ天下大安은 우리시대 정신이다. 10월1일은 1963년 천안시가 승격한 날이고 936년(음9월8일)고려태조 왕건이 천안부(天安府)를 건치하여 삼한 통일 성업을 이룩한 날로 천안시민의 날이다.

“經堂칼럼”

천안 대한민국 세계농기계자재 박람회

한국농업 박물관으로 창조하자

농업이 새로운 미래이다. 이젠 6차 산업이다. 농업이 미래 성장산업이다. 한해 걸러 대한민국 국제농기계자재박람회(2016 KIEMSTA)를 농림수산식품부가 주최하고, 천안시, 한국농기계공업협동조합, 농민신문사 주관하에 개최되고있다. 지난 2014년에는 22개 국가, 외국기업 63개사, 국내기업체 39개사 372개 기업체가 참가했다. 또 1,912개의 부스가 설치됐다. 10월 말부터 11월 초까지 4일 동안 개최됐다. 많은 시설물들을 10여일 동안 설치하고 10여일 동안 철수 했다. 시설물들이 단기간 일회용으로 아깝게 소비됐다. 짧은 기간 상당한 설비비용 때문에 격년제(隔年制)로 개최되고 있다. 농림축산식품부가 주최하는 천안시 '2016대한민국국제농기계자재박람회'의 성공적인 개최를 위한 본격적인 발걸음이 시작됐다. 천안시는 5월2일 열린 박람회 기본계획 설명회에서 이번 'KIEMSTA2016'는 오는 11월 2~5일 천안삼거리 공원에서 개최하며 관람객 25만명, 30개 참가국에 400여 개 기업 유치를 목표로 추진키로 했다. 시와 한국농기계공업협동조합 등이 공동 주관하는 이번 행사는 전시규모 확대와 해외 관람객 유치활동 강화로 아시아 최대 박람회 및 세계 5대 농기계박람회로 입지를 구축할 방침이다.

또 스마트팜 및 농기자재 전시로 농업의 미래상을 제시하고 국내 농기계산업의 재도약 발판을 마련하는 한편, 개최도시의 도시브랜드 제고와 지역경제 활성화에 초점을 맞추기로 했다.

이번 행사는 농업과 정보통신기술(ICT)을 융복합한 최첨단 농기자재 전시와 국내·외 스마트팜(시설, 자재, 운영SW 등) 전시 등 스마트팜 국제전시회를 농기계박람회와 통합 운영한다.

아울러 박람회 기간에 ISO총회 및 워킹그룸회의를 천안삼거리 공원에서 개최해 대한민국 농기계산업의 위상을 높인다는 계획이다.

세계농기계자재 박람회를 천안삼거리공원에 상설 한국농업박물관 테마파크로 개발하여 창조하자. 천안삼거리의 유서 깊은 역사문화에 새 시대 문화와 융합한 세계 농기계자재 박람회를 발전적으로 한국농업박물관 테마파크로 탄생시키자. 또한 천안제일고등학교에는 천안농고의 전통을 살려 전승하는 한국농업박물관과 연계된 한국농업기술교육대학을 설립하자. 또한 상설 농기계자재 중고품 교환상담센터도 운영하자. 그동안 몇 회로 거듭된 국제농기계자재 박람회는 천안삼거리공원에서 한국농업박물관 테마파크 새롭게 창조되어야 할 필연이다. 파크(공원)는 특정한 테마에 따라 일상적이 아닌 공간을 창조하여 시설과 운영이 그 테마에 따라 통일적이고 독립적으로 이루어지는 유원지라고 정의 할 수 있다.

20세기에 세계는 유원지 붐이 일면서 유명한 테마파크 유원지들이 많이 탄생되어 알려지고 있다. 세계 대표적인 테마파크가 디즈니랜드이고 한국은 에버랜드이다.

근대 박물관은 항해술의 발달로 대항해시대가 열리면서 세계문화재가 채집된 컬렉션이 그 효시이다. 영국은 부호(富豪) 한스 슬론이 죽은 뒤에 그의 막대한 컬렉션이 국가에 매입되면서 1779년 대영박물관이 탄생하였다. 프랑스에서는 혁명의 결과로 정치적 상징성이 매우 높은 루브르궁전의 컬랙션 공개가 1793년 실현되었다. 18세기 이후에는 식물원도 전시표본의 체계화와 분류화가 이루어져 런던의 큐식물원과 파리왕립식물원 등이 차례로 일반에게 공개되었다. 이 무렵 파리왕립식물원을 개조한 동물원도 문을 열었다.

유럽 박물관과는 달리 미국 박물관은 지역사회의 재단조직에서 운영, 공적 조성금을 받지만 대부분이 개인이나 기업의 기부에 의한 것이다. 따라서 박물관측도 많은 사람들에게 도움이 되는 것, 필요한 것이 되려고 노력한다. 어떻게 사람들을 즐겁게 할까 연구하고 끊임없이 마케팅을 지향하여 디스플레이(display)<상품이나 작품 따위를 일정한 목적에 따라 기술적으로 벌여서 보임>나 미(美)의식도 중요시하고 있다. 샌프란시스코의 익스플로레타리룸 과학박물관과 보스턴의 칠드런 뮤지엄은 매우 흥미로운 박물관으로 꼽힌다. 자유롭게 만지고 체험 할 수 있는 시스템을 채용하여 어린이들의 상상력을 키우고 과학에 흥미를 불러일으켜 세계 박물관에 커다란 자극을 준 것이다.

보여만 주는 전시의 시대는 이미 끝났다. 수족관도 이제까지의 백과사전식 전시에서 나아가 실제 바닷속의 세계를 이미지화하고 있다. 친숙함과 바람직한 커뮤니케이션의 확장을 가져와 감성을 자극하고 상상력을 부풀리는 엔터테인먼트의 세계로 다시 태어나는 것이다. 과학박물관은 과학자가 새로운 발견이나 발명을 했을 때의 감동을 손님도 체험할 수 있도록 연출할 수 있을 것이다. 일방통행식의 전시나 연출이 아닌 서로의 공감대를 형성해 즐거운 커뮤니케이션이 이루어지도록 배려한다면, 지적 호기심이 높아지고 자신을 발견하게 되어 가장 좋은 학습방법을 습득하게 된다. 흥미를 갖게 하는 것만큼 좋은 교육은 없는 것이다.

21세기 박물관은 한층 부드러운 시설과 서비스를 지향하여 즐거움을 제공하고, 보다 높은 수준의 감성에 호소하는 방향으로 나아갈 것이다. 금세기를 통해 유럽의 박물관은 사설 기관에서 공설 기관으로 바뀌었고 그 규모도 커졌다. 공업품의 전시도 박물관 전시 방법에서 박람회 형식으로 발전해 갔다. 최초의 세계박람회는 1851년 런던에서 개최되었다. 그 목적은 1849년 파리공업박람회 이상의 박람회를 지향한 소위 국위선양형 박람회로서 막대한 자금이 투자되었다. 런던박람회의 대성공에 자극받은 프랑스는 1855년 샹젤리제 거리에서 파리세계박람회를 개최하였다. 세계박람회는 점차 국위선양과 공업제품의 축제분위기를 짙게 풍기기 시작했다. 시민에게 있어서도 최신기술을 결집한 건물이나 전시품, 새로운 상품과의 만남은 흥분과 놀라움의 장(場)이었다. 그것은 볼거리이기 이전에 자유경제와 자본주의가 가져온 문화장치의 집대성이었다. 출품된 상품의 경쟁은 보다 풍요로운 문명을 육성해 나가는 원동력이 되었다. 박람회는 사람들에게 단순히 놀라움음 안겨줄 뿐만 아니라 미래의 생활방식을 예견시켜 꿈을 현실로 만드는 공간으로서, 새로운 소비를 싹띄우는 계기가 되었다. 박람회에서는 새롭게 개발된 기계를 전시하고 그 기계가 만들어내는 상품을 진열하여 점차 많은 대중의 수요를 창출하였다. 이에 따라 대중의 소비방식에서부터 생활에 이르기까지 큰 변화가 나타나기 시작하였다. 더욱이 박람회는 유원지와 끓을래야 끊을 수 없는 관계를 가진다. 박람회는 현대문명의 기틀을 만들었을 뿐 아니라 올림픽과 함께 새로운 도시계획을 실행하는 대의명분이었으며, 박람회에서 체험한 흥분은 생활과 소비 본영의 자세를 크게 바꾸어 놓았다. 이 밖에도 사람들이 왕래하는 교통망에서부터 호텔ㆍ백화점ㆍ정보산업에 이르기까지 끼친 영향은 이루 헤아릴 수 없다. 런던박람회가 개최된 지 163년 만에 물질문명은 눈부시게 진보하였다.

그러나 인류의 소비경제가 많이 성숙되었고 게다가 대중이 다양한 가치관을 갖게 된 오늘날에는 박람회 개최가 더 이상 흥미를 끌지 못한다. 단기간의 개최로 눈이 높아진 관람객을 충분하게 만족시킬만한 테마와 그 연출도 어려울 뿐 아니라, 설치비용도 많이 들어 큰 부담을 안겨 주기 때문이다. 따라서 현대인의 욕구를 충족시켜 주는 새로운 발상의 시설이 필요하게 되었다. 인간에게 있어 불가결한 축제행위로 압축한 박람회, 즉 도시의 축제화, 오락의 광장 그리고 이벤트성을 높인 공간의 조성이 관광객을 끌어 모으는 데에 있어서 긴요한 요소로 등장하게 된 것이다. 성숙한 사회, 대중화 시대, 개성화 시대는 곧 <마음의 시대>이다. 다양한 사람들의 필요와 욕구를 만족시켜 주는 21세기형 테마파크가 요구되는 것이다. 그것은 인류가 끝없이 요구하는 축제공간의 구현이며 동시에 <마음의 오아시스>를 제공하는 일이다. 지구환경을 생각하고 인류애를 생각하며 평화를 생각하는 인간의 새로운 영민(英敏)한 지혜(知慧)가 요구되는 시대에 테마파크가 이룩할 역할은 매우 크다고 본다. 테마파크는 특정한 테마에 따라 일상적이 아닌 공간을 창조하여 시설과 운영이 그 테마에 다라 통일적이고 독립적으로 이루어지는 유원지라 정의할 수 있다. 20세기에 세계는 유원지 붐이 일면서 유명한 테마파크 유원지들이 많이 탄생되어 알려지고 있다. 세계 대표적인 테마파크가 디즈니랜드이고 한국은 에버랜드이다. 옛 천안농고의 전통과 아우르는 유서 깊은 천안삼거리를 세계 미래 6차 산업 농업기자재 세계박람회로 명품 한국농업박물관 테마파크로 개발하자. 새로운 융합창조시대를 열어가는 세계명품 천안삼거리 테마공원은 천안의 비젼이며 우리시대 미래의 도전 정신이다. 천안삼거리공원에 역사, 생할, 예술, 문화 박물관이 한자리에서 어우르는 테마를 살아있는 박물관 창조융합 유원지공원으로 개발해야한다. 천안삼거리공원을 새시대에 부합하는 흥타령 융합 글로벌 문화유원지로 창조해야 할 시대 요청이다.

“文化 칼럼”

천안 흥타령 문화재로 등록하자

천안삼거리 흥타령은 우리나라 대표 민요로 전해 오고 있다. 한 동안은 충남의 대표곡으로 인정되어 충남체육대회 행사 행진곡으로 편곡 연주하곤 했다. 흥타령은 기독교가 우리나라에 전래되어 찬송가곡이 아쉬울 때 찬송가 곡으로도 불리어진 우리나라 전통 가락이다.

일제시대에 전통 민요로 많이 불리어졌고 음반으로 보급되었다. 한 때는 시대 정서를 풍자한 가사로 하여 금지곡이 되기도 했다. 북한에서는 흥타령을 행진곡 무용곡으로 편곡 창작하여 국가 예술제 큰 무대에 올려놓은 놀라운 사실을 TV에서 보았다.

1950년대 음악교과서에 우리나라 대표민요로 천안삼거리 흥타령이 소개되었다. 천안삼거리 흥타령을 연구개발해야 할 시대적 사명이 오래 된다. 2009년에 한국 민요학회에서 발행한 한국 민요학 제26집 “경기민요 천안삼거리 흥타령에 대한 史的 고찰” 서울대학교 한국음악학 손인애 박사의 논문을 소개한다.

<천안삼거리>는 문헌 상 19세기 말 경 편찬된 고악보로 추정되는 『東大伽倻琴譜』에 <흥타령>이란 곡명으로 처음 등장한다. 이로 미루어 볼 때 이 소리는 늦어도 1800년대 중, 후반 무렵에는 형성되었을 것으로 추정된다. 이와 같이 당시 인기였던 민요, 소위 대중가요가 사대부의 시정 풍류방에 편입된 경우는 다른 고악보에서도 종종 발견되는데, 이들 소리는 대부분 선행연구에서 전통시대 대표적인 유랑예인집단이었던 사당패의 소리로 판명되었다. 따라서 <흥타령>도 사당패소리였을 가능성이 높아 보이는데, 이를 더욱 뒷받침해 주는 근거는 다음과 같다.

첫째, 20세기 전반기 소리에는 사당패 <산타령>과 남도 <화초사거리>의 주요 사설인 ‘머리 깍고 송랑을 쓰고 바랑을 메고’가 나타나는 점이다. 둘째, 사당패 계승집단 출시인 박춘재에 의해 최초로 음반작업(1912)이 이루어졌고, 그의 소리가 음악적으로 가장 고형에 해당화는 점이다. 셋째, 1912년 부여지역에서 조사된 <흥타령>이란 소리에 ‘사당패’ 관련 사설이 나타나는 점이다. 즉, 이 소리의 ‘천안삼거리’ 사설은 뒷부분이 ‘논미(논산) 강경이 사당패 등쌀에 기생이 못 산다’로 되어있어, <천안삼거리>가 본래 사당패가 불렀던 소리임을 방증해 준다. 이 시기의 곡조는 고악보의 한계 상 정확히 알 수 없지만, 20세기 소리들과 악곡구조가 흡사하고 경기와 남도 음악어법이 혼재된 사실이 확인된다. 이는 초기 음원인 박춘재 창이 다른 소리들보다 남부지역음악어법인 메나리토리 특징이 많이 나타나는 것과 연계되는 점이기도 한다. 이러한 음악 특징은 경기지역을 근거로 활동한 사당패가 충청권인 ‘천안’지역을 소재로 삼으며 소리를 만든 영향이 아닐까 여겨진다.

이러한 사당패 <흥타령>은 사당패 계승집단 출신 창자들이 20세기 초 극장 무대에 진출할 때 흥행의 성공을 위한 레퍼토리의 확보 과정에서 소위 ‘신민요’인 <서울흥타령>, 일명 <천안삼거리>로 재창출한 것으로 보인다. 이 과정에서 후렴구사설이 좀 더 경쾌한 어조[아이고 대야→에루화 지타(좋다)]로 변화되고, 음원이 없어 정확히 알 수는 없지만 다른 경, 서도 통속 민요로 미루어볼 때 선율도 다소 변화를 겪었을 것으로 추정된다.

20세기 전반기 <천안삼거리>는 SP음반 및 여러 문헌을 통해 선율의 특징에 의해 크게 두 가지 유형(제1형, 제2형)이 존재한 사실이 확인된다. 제1형은 가장 초기 음반인 박춘재ㆍ김홍도 창(1912)과 산타령패 소리를 수록한 最古 악보집의 『조선속곡집』(1914) 등에 나타나며 유성기 음반이나 문헌에서 제2형보다 훨씬 많이 발견되어, 제2형보다 더 오래되고 당시 보편적인 소리형태로 추정된다. 이러한 제1형은 초기 음원인 박춘재ㆍ김홍도 창이 현행 <천안삼거리>와 선율형태가 사못 다르면서 단순 소박하고, 메나리토리의 선율 특징이 많이 나타난다. 그런데 전통시대 사당패소리를 근거로 형성된 경ㆍ서도 통속민요 가운데 박춘재와 문영수 같은 사당패계승 출신 창자들이 부른 소리는 사당패소리의 특징을 여전히 많은 면에서 고수하고 있는 사실이 확인된다. 따라서 제1형이 형성 초기에는 사당패 <흥타령>의 면모를 여전히 많이 지니고 있었던 것으로 보인다.

이를 통해 <천안삼거리>가 초기에는 지금보다 남부지역음악어법이 강한, 소위 경기에 인접한 충청 지역의 음악 특징이 잘 나타난 사실을 알 수 있고, 사당패 <흥타령>도 이러한 특징을 지니고 있었던 소리였을 것으로 생각된다. 한편 여는 제1형의 소리는 경토리의 선율지행 특성이 대두되며 곡조가 현행과 많이 유사해져, 제1형과 제2형의 과도기적 모습을 보여준다. 이와 같이 경토리의 특성이 강해지는 이유는 당시 경기소리가 엄청남 인기를 누린 음악 문화적 상황에서 기인된 것으로 추정된다.

제2형의 토리, 선율, 악곡, 구조등 모든 면에서 현행과 특징이 거의 같은 소리형태로, 경토리의 선율진행 특성이 대두되며 선율이 좀 더 기교적여, 제1형을 토대로 나중에 형성된 소위 신형으로 볼 수 있겠다. 그런데 20세기 전반기에는 제2형이 매우 드물고 시기적으로도 늦게 나타나며, 30년대 신민요 가수들이 부른 <천안삼거리>와 음악적 특징이 거의 흡사하여, 그 영향으로 변화된 소리형태로 보인다.

그런데 20세기 중, 후반 이후에는 더 이상 사당패 <흥타령>의 특성을 많이 간직한 제1형은 전승되지 않게 된다. 경기민요 및 예술음악으로 완전히 수용되면서 경토리의 선율 특징이 더욱 대두되고, 상대적으로 좀 더 기교적인 형태의 선율이 전승되고 있다.

본고의 경기민요 <천안삼거리(흥타령)>의 음악적 변모 양상은 향후 남도 향토민요 및 잡가 <흥타령>과의 관계 및 그 역사적 형성과정을 논의하는데 중요한 토대를 마련하리라 생각된다. 그리고 본고와 같은 음악의 역사적 변천과정에 대한 논의는 시대마다 선호된 음악적 가치관과 미의식을 엿볼 수 있는 작업으로, 21세기 한국음악에 시사하는 바가 크리라 여겨진다.

천안에서 활동하는 국악단, 합창단, 관현악단에서 전혀 천안삼거리 흥타령을 노래 하거나 연주를 하지 않고 있다. 앞으로는 좀더 발전적이고 새로 작업된 천안삼거리 흥타령 음악이 연구 발표되어야 한다.

빠른 시일 안에 천안삼거리 흥타령 연구 영상편집이 이루어져야 한다.

천안의 민요 천안삼거리 흥타령을 천안의 음악인들이 연구발전 시켜야한다. 시대를 이어 전해오는 우리민요 천안삼거리 흥타령을 연구개발해야 할 시대사명을 절감한다. 천안흥타령을 문화재로 등록해야 할 시대정신을 발원한다. 천안의 흥타령 흥을 일으키자.

「인물 칼럼」

天安 고향 표암 강세황 작품

국가 보물 문화재 지정

천안 예원(藝苑)의 예향(藝鄕)을 지향(志向)한다. 천안 예원(藝苑)의 인물로 조선후기 인물 표암(豹菴) 강세황(姜世晃) 선생과 선생의 증손 대산(對山) 강진(姜溍) 선생을 꼽으려 한다. 표암 선생은 당대에 시(詩)ㆍ서(書)ㆍ화(畵) 삼절(三絶)로 일컬어 졌고 남달리 높은 식견과 안목을 갖춘 사대부 화가로서 스스로 그림 제작과 화평(畵評) 활동을 통해 당시 화단에서 예원의 총수로 중추적인 구실을 하였다.

제자로는 김홍도와 신유가 있다. 증손자 강진(姜溍)(1807/1858) 선생도 표암의 서화기법을 본받아 산수화(山水畵)에 일가를 이루었으며, 시문과 초서, 예서 등 글씨에도 뛰어났다. 당대에 삼절(三絶) 2대로 이어지는 문중의 자랑일 뿐 아니라 천안의 자랑스러운 예원의 인물로 추앙되어야 한다. 표암 선생과 대산 선생의 저술 및 작품들이 많이 전수되고 있다. 벌써 국립중앙박물관에서는 천안 풍세에 있는 진주강씨(晉州 姜氏) 백각공파(白閣公派) 종친회에서 기탁한 작품들이 국가보물로 지정되었고 강세황의 탄신 300주년기념전시회를 개최했다. 그리고 묘가 모셔져있는 진천과 생전에 기거해왔던 안산에서도 표암 작품전을 개최했다. 진주강씨(晉州 姜氏)세거지 천안에서는 표암 선생이 천안 인물로 알려져 있지도 않고 있다.

강세황(姜世晃)은 1713(숙종 39)~1791(정조 15) 자는 광지(光之), 호는 표암(豹菴), 시호(諡號)는 헌정(憲靖), 본관은 진주(晉州), 판중추(判中樞) 현(鋧)의 아들이다. 강세황은 1773(英祖 49) 61세가 돼서야 종9품 영릉참봉(英陵參奉)에 임명돼 벼슬길에 나아갔으나 많은 나이를 이유로 사임하자 영조대왕은 1774(英祖 50) 종6품 사포서별제(司圃署別提)의 벼슬을 주고, 1775(英祖 51) 63세 때 漢城府判官으로 임명되었고 1776(英祖 51) 64세에 耆老科에 장원하여 정3품 同副承旨, 1778(正祖 2) 兵曹參知로 文臣庭試에 장원한 뒤 南陽府使 그리고 漢城府判尹, 戶曹·兵曹參判 등을 거쳐 1783(正祖 7) 71세에 耆老所에 들어간 후 예조판서(禮曹判書)에 이르렀다. 1784年 千秋副使로 北京에 다녀온 뒤 1790년에 正憲大夫에 올랐다.

1784년(정조 8)에 부사(副使)로 연경(燕京)에 갔을 때 세황의 그림을 구하고자 모여든 사람이 무리를 이루었고 서명(書名)으로 이름 높은 유석암(劉石庵)ㆍ옹담계(翁覃溪) 같은 이도 세황의 글씨를 보고 감탄하여 천골개장(天骨開張) 이라고 칭찬하였으며, 건륭제(乾隆帝)도 미하동상 (米下董上)이라하여 그의 편지(片紙)까지도 고가(高價)로 매매되었다한다. 시(詩)는 육유(陸游), 글씨는 이왕미조(二王米趙)의 법을 스스로 터득했으며, 화법(畵法에 몹시 뛰어났고 특히 묵란죽(墨蘭竹)에 능하였다. 작품으로는 난죽도(蘭竹圖)ㆍ묵죽도(墨竹圖)ㆍ노배멱구도(노背覓句圖)ㆍ산수도(山水圖)ㆍ비폭도(飛瀑圖)ㆍ송죽목단도(松竹牧丹圖)ㆍ계산초청도(溪山初晴圖)ㆍ 풍설과교도(風雪過橋圖)ㆍ연화도(蓮花圖)ㆍ하경산수도(夏景山水圖) <著書 : 豹菴集>이 전해온다.

최근에 강세황 선생을 그린 ‘강세황 육십구세상(姜世晃 六十九歲像)’이 충남도 유형문화재 제235호로 지정됐다.

강세황 육십구세상은 주인공 강세황이 소나무 등걸에 기대 앉아 있는 산수인물도 형식으로 그렸으며 강세황이 정조의 어진 제작의 감독을 맡으면서 화사 한종유에게 자신의 초상을 부채 위에 그려 달라고 부탁해 그린 그림이다. 오른쪽 여백에 ‘표암강공육십구세소상(豹菴姜公六十九歲小像)’으로 적혀 있어 강세황이 69세 당시에 그려진 것임을 알 수 있다.

이 작품은 제작 당시의 원형을 보전하고 유전작이 드문 산수인물도 형식의 초상화로서 제작 시기와 경위, 화가의 성명 등 관련 사실이 두루 확인되는 미술사적 • 역사적 가치가 매우 높은 작품으로 자랑스럽게 충청남도 유형문화재로 지정됐다.

표암 선생이 살었던 천안 풍세면 풍서리 강당골에 표암 선생 후손들이 세가를 이루어 살고 있다. 강정승마을 강당골에는 부친(父親) 백각(白閣)강현(姜鋧) 묘를 비롯하여 강세원(姜世元), 강이문(姜彛文), 강급(姜伋), 강염(姜濂), 강흔(姜俒), 강이대(姜彛大), 강기(姜𣹡), 강노(姜㳣) 묘와 해체된 白閣祠堂 유적이 전해온다. 표암 강세황 선생은 천안 풍세 강당골에서 한동안 살았으며 32세에 처가인 진주유씨(晉州 柳氏) 집안이 있는 안산으로 이주하여 조선조정 최고관직의 영예를 두루 누리고 조선제일 으뜸 예원으로 추앙받으며 1791년(正祖15) 79세에 사망했다. 묘는 진천에 있다.

1975년 5월 16일에 풍세면 풍서리 강당골에서 살고 있는 후손 진주강씨(晉州 姜氏) 백각공파(白閣公派) 종친회에서 소장해 오던 강민첨(姜民瞻)초상화, 강현(姜鋧)초상화, 강세황(姜世晃) 자화상과 강세황 초상화 작품 모두4점을 국립중앙박물관에 기탁해 놓았다. 기탁된 작품들은 강민첨 초상화는 보물 제588호, 강현 초상화는 보물 제589호, 강세황 자화상은 보물 제590-1호, 강세황 초상화는 보물 제590-2호로 국가 보물로 지정하여 관리되고 있다.

표암 선생의 가계(家系)는 증조부 姜籒(강주), 조부 姜栢年(강백년), 父 姜鋧(강현), 本人 姜世晃(강세황), 子 姜俒(강흔), 姜信(강신), 孫 姜彛天(강이천), 姜彛文(강이문), 姜彛大(강이대), 曾孫 姜晋(강진), 姜𣹡(강기), 강노(姜㳣), 高孫 姜駿秀(강준수)이다.

姜氏門中 文集은 증조부 강주(姜籒)의 竹窓集, 조부 강백년(姜栢年)의 雪峯遺稿, 강세황(姜世晃)의 豹菴遺稿, 강이천(姜彛天)의 重菴稿, 그리고 강진(姜晋)의 對山集이 전해온다.

표암(豹菴) 선생을 자랑스러운 천안 풍세인 이라는 사실을 세상에 알릴 수 있는 표암 선생 국가보물작품전시회를 개최해야 한다. 후손들이 국립 중앙박물관에 기탁한 작품들을 천안시민들과 후손들이 감상하고 선양 (宣揚)할 수 있도록 국가보물작품 특별전시회를 준비하자.

비록 강세황선생 묘는 진천에 모셔져 있지만 父親 白閣(백각) 강현(姜鋧)묘와 후손들의 묘는 천안 풍세 강당골에 모셔져있다. 강세황 선생을 천안 풍세어른으로 모셔져야 한다. 그리고 강호제현(江湖諸賢)들의 뜻을 모아 해체(解體)된 강현(姜鋧) 사당(祠堂)터에 비석을 세우자.

천안 풍세인 강세황 선생을 고향으로 모셔오는 귀향특별전시회를 새로 공인(公認)된 천안시립미술관에서 뜻 깊은 기념으로 국가보물로 지정된 강세황작품 전시회를 개최하자. 예향 천안의 시대정신이다.

“역사 칼럼”

천안브랜드

천안부(天安府) 건치(建置)

고려태조 왕건(王建) 왕

고려태조 왕건은 천안부를 건치(建置)한 자랑스러운 역사인물이다. 고려태조 왕건은 나라이름을 고려(高麗)라 하고, A.D.933년에 연호(年號)를 천수(天授) 하늘이 내려준 이름이라 정했다. 그리고 삼한통일의 역사적 소명을 완성할 요충지인 길지(吉地)를 하늘만큼 평안한 곳이란 지명으로 천안부(天安府)를 건도하였다. 이때가 서기930년 음력 8월8일(양 9월8일)이다.

하늘이 내려준(天授) 하늘만큼 평안한 곳(天安)을 상념(想念)했다. 천안은 하늘의 뜻을 받들어 평안(平安)이 대안(大安)하고 천안(天安)한 곳이다. 天安은 태조 왕건이 삼한을 통일하고 삼한을 평화롭게 안정시켜 백성들이 평안하게 살게 하려는 염원과 소원을 성공하려는 뜻으로 연호 천수(天授)와 천안(天安) 지명을 하늘에 바친 곳이다.

천안의 브랜드는 왕건(王建) 왕이다. 왕건 왕의 삼한 민족통일 정신과 백성을 사랑하는 덕망은 천안 역사의 정체성이다. 불안정한 삼한의 시국으로 생활이 불안한 백성들의 마음을 평안하게 하고 생업을 염려하여 안위를 보장하려는 시대적 투철한 사명이다. 시대적으로 하늘이 내려 세운 고려 태조 왕건이다.

천수(天授) 천안(天安) 평안(平安)은 국정의 기본 방침인 태조 왕건이 건국한 고려 나라의 국시(國是)였다. 왕건은 신념이 투철한 지도자였다. 결코 서두르지 않고 모든 환경과 조건을 단계적으로 세워 가면서 성공을 기다리는 성품의 소유자였다. 도솔정토를 상념하는 백성들의 소원과 오룡쟁주지형국에서 필연적으로 내려 주시는 하늘의 뜻을 확인했다고 본다. 막강한 군사력을 동원 준비하면서도 전쟁으로 많은 군병과 백성들의 희생을 피하려는 전략은 미륵보살의 제도정신이었다.

천수라는 연호에서도 태조 왕건은 도솔천 미륵부처님이 내려 주시는 역사적 소명과 시대적 사명을 천안에서 발원하여 도솔정토를 이룩하려했다고 본다. 왕건은 하늘만큼 그릇이 컸다. 왕건의 큰 그릇을 알려주는 일화 중에 태조는 때를 기다릴 줄 아는 인내심이 크게 빛난다. 수적인 열세로 견훤과 싸움에서도 걱정 불안해하는 장졸들을 다독거렸다. 전쟁에서 이기고 지는 것은 군대의 의지가 통일되어 있느냐에 달려 있으니 근심하지 말라고 했다.

태봉국 궁예가 스스로 미륵부처라 자처하여 갖은 포악 행위로 백성들을 괴롭히고 대신들의 신망을 잃고 있어도 서두르지 않고 하늘이 내려 주시는 때를 기다렸다. 무력으로 장악할 수 있는 정국이었지만 무르익어 가는 정세를 대범한 인품으로 기다리는 인물이었다.

노쇄한 천년왕국 신라도 군사력으로 제압하지 않고 스스로 항복하고 신하국이 되기를 간절히 원하도록 기다렸다. 고려 태조왕은 천년왕국 신라의 무능한 조정 귀족들로 백성들이 불안한 시대에 여유와 포용력으로 백성의 마음을 얻을 수 있었다.

신라를 괴롭히는 백제 견훤을 공격해 줄 것을 간원했을 때도 견훤이 죄악이 가득차서 스스로 넘어질 것을 기다렸다. 후백제 견훤은 신라를 공격하여 왕족들에게 만행을 저지르고 왕을 죽이고 새 왕을 세웠으므로 신라는 견훤을 경계하였다.

견훤이 세운 신라 경순왕은 고려 신하국으로 왕건 왕에게 항복하려 했어도 받아들이지 않고 때를 기다렸다가 끝내 배례(拜禮)를 받아들이고 신라왕을 정승으로 임명하였다. 견훤마저도 내분으로 아들 신검을 피해 고려 왕건에게 투항해와 고려 태조 왕건은 견훤을 국왕 다음가는 품계를 내리고 양주(楊州)를 식읍으로 주었다.

고려 태조 왕건은 천수(天授) 하늘이 내려 주시는 뜻을 기다릴 줄 아는 제왕이었다. 하늘의 뜻을 헤아려 아는 여유와 포용력이 예비된 인물 그릇이 컸다.

천안은 천심(天心)을 얻어 천수(天授) 소명을 받아 우리 시대적 사명인 천수천안(天授天安)을 완수할 수 있는 왕건 건치 기념도시이다. 천안브랜드는 천안부(府) 건치 고려 태조 왕건 왕이다.

“역사칼럼”

천안읍사무소 건물 감회(感懷)

천안시 동남구가 내년 1월 청사 철거를 앞두고 85년간의 천안역사가 담긴 건물을 사진으로 담을 수 있는 포토 존을 설치했다. 동남구는 구청사부지 복합개발 사업으로 철거 예정인 현 청사와 시민의 종을 기념하고 시민들에게 추억의 현장을 제공하기 위해 포토 존 2개소를 설치했다. 이번 사업은 내년 1월 현 청사 철거를 시작으로 본격적인 신축공사에 들어간다. 오는 2020년까지 동남구 신청사, 어린이 회관, 행복기숙사, 주상복합 450세대, 공영주차장 등을 설치 할 계획이다. 현재의 동남구 청사는 일제 강정기인 1932년 8월 준공돼 천안읍사무소로 활용해오다 1963년 1월 천안읍과 환성면이 통합되어 천안시로 승격한 이후 2005년 9월 천안시청이 불당동으로 옮겨지기 전까지 시청사로 활용됐다. 2008년 6월 일반구인 동남구와 서북구가 설치되면서 지금까지 동남구청으로 이용되고 있다. 천안읍사무소 건물은 1932년에 준공되어 천안군, 천안읍민을 위한 행정업무가 시작되었다. 1944년 3월1일 일제총독부령 제111호 천안군, 목천군, 직산군이 천안군으로 통합되고 천안군민 행정업무는 중앙초등학교 뒤 오룡동 천안군청사에서 이루어졌다. 1945년 일제로부터 독립할 때까지 천안군민들은 오룡동 천안군 청사와 대흥동(역전) 천안경찰서에서 갖은 고난을 겪었다. 1963년 1월1일 법률 제1176호로 천안읍과 환성면이 합병하여 천안시가 되고 천원군이 분리되면서 천안읍사무소 건물은 천안시청사가 된다. 그리고 오룡동 천안군 청사는 천원군 청사로 사용되었다가 직산에 천원군 청사를 신축 이전하였다. 오룡동 천안군 청사는 1948년 5월10일 제헌의원 천안군 선거부터 시작하여 국회의원 선거를 비롯해 한동안 오룡동 군 청사 주변은 번화했었다.

천안읍사무소 회의실은 1950년 6.25전란으로 천안군민들의 가슴 아픈 원한이 서려있는 수난 역사의 현장이다. 7월8일 국군으로부터 서부전선 경부선 전선을 위임 받은 미국 육군 제24사단 34연대는 속수무책으로 패퇴한다. 아! 이런 전투라는 제목의 전사에서 천안7.8전투는 인민군인지 피난민인지 구별할 수 없는 미군은 전력이 월등하고 우세한 인민군에게 포위되어 미군 168명 포로, 전사 129명이 어이없이 희생되었다는 기록이다. 6.25한국전란에서 최초로 연대장 마틴 대령이 인민군 탱크와 맞서 산화 전사했다. 천안읍사무소 회의실이 미군포로 168명이 무지막지하게 수용 감금되었다. 굶주림 질병으로 죽어가기도 했다. 또 7월8일 인민군이 천안군 지역을 점령하면서 공산당 빨갱이들이 보복성 우익인사를 체포 만행이 자행되었다. 1946년 신탁통치 찬반이 격돌할 때 천안의용소방대 애국청년들은 신탁통치반대 애국운동을 전개하면서 신탁통치를 지지하면서 우익인사들을 테러하려는 빨갱이들의 계획을 사전에 소탕했다. 자랑스러운 2.9의거이다. 이에 대한 인민공화국 천안 점령기 79일 동안 빨갱이들의 보복 만행은 극심했다. 천안군인민위원회와 천안내무서는 천안지역 군ㆍ면 전역에서 우익인사 가족, 공무원, 국군월남가족, 기독교지도자들을 무자비하게 검거했다. 천안읍사무소 회의실에 수용했던 미군 포로 168명은 트럭에 실어 북쪽으로 이송시키고 우익인사 가족 150명을 수용했다. 무더기로 무지막지하게 검거한 우익 인사들을 이곳에 수용하고 갖은 고문과 조사를 했다. 끝내 2.9의거인사와 우익인사 21명은 대전형무소로 이송됐으나 사살됐다. 천안 성황동 천주교 심응령 신부도 이때 이송되어 사살 순교됐다고 한다. 천안읍사무소 회의실은 우익인사들을 무자비하게 무더기 수용하고 고문 관리하여 굶주림 질병 고통 비명소리가 회의실 건물을 울부짖게 했다. 천안읍사무소 이곳에서 겪었던 수모 그리고 죽어간 애국시민들의 피맺힌 원한은 시민들의 가슴과 역사 속에서 살아 기억되고 있다. 1950년 9월25일 국군이 천안에 입성하면서 천안 애국청년단체 의용소방대동지들은 치안대를 편성하고 후퇴하는 인민군 패잔병들의 만행으로부터 우익인사들을 보호하고 천안지역 치안에 앞장선다. 그리고 공산당 빨갱이들을 검거하여 천안읍사무소 회의실에 수용한다. 국군들은 뒤 따라 입성한 천안전투경찰대에 이들을 인계한다. 천안전투경찰대는 악질분자들만 처리하고, 공산당 빨갱이들에 동조자들은 훈방 조치했다고 한다. 천안읍사무소 회의실은 6.25전란 동안에 천안 시민들의 뼈아픈 기억들이 회의실에 서려 있는 역사 현장이다. 건물은 철거되어도 현장 사진으로라도 기록하여 새로 건축된 동남구 청사 건물에 전시장을 내고 전시물이 전시되어 전수해야 한다. 천안지방은 다른 지방에 비해 6.25전란 피해가 적었다. 다른 지방은 보복 톱질 학살 만행으로 서로 죽이고 죽이는 사무치는 아픈 기억들이 전해오고 있다. 역사를 잊은 민족은 미래도 없다.

“經堂칼럼”

天安中央圖書館 天安鄕土史料室

設置 提案

천안역사문화연구실은 천안역사문화 조사연구보고서와 천안시민상식 천안역사문화사전을 중심으로 제작된 책자285권을 천안중앙도서관에 기증 납본했다. 그리고 중앙도서관에 아직 설치되지 못한 천안향토문화자료사료실 설립을 제안해 놓고 있다.

현재는 중앙도서관 사서코너에서 천안역사문화 자료를 열람할 수 있다.

一流 國家를 따지는 잣대로 그 나라에 숲이 잘 조성 돼 있는지 기록물이 잘 보존되고 있는지 보라는 지혜로운 말이 있다. 선진국에서는 기록물은 도서관, 박물관에 보존 되고 있다. 기록은 기억을 지배한다. 기록은 국가사회 민족의 자산이다.

천안중앙도서관에 천안향토사료실이 아직 설치되어 있지 않고 있다. 누구나 천안시민 모두가 천안역사문화를 알려면 천안향토사료실에 찾아가서 보존되어 있는 자료들을 열람할 수 있어야 한다. 이미 천안향토문화서전을 디지털로 작업해서 인터넷에 올려놓았다. 그 내용은 한계가 있다.

천안역사문화를 조사연구해온 천안향토사가들의 연구보고서, 논문들을 책으로 묶어서 제작했다. 천안중앙도서관에 천안향토사료실 설치를 제안하면서 자료집 이백구십여 권을 제공할 작업을 끝냈다. 앞으로 모든 자료들을 인터넷에 올릴 수 있도록 디지털 작업이 되어야 할 것이다.

천안향토사료실이 설치되면 천안역사문화 자료집은 물론 천안사람들이 연구한 연구보고서와 천안작가들의 모든 문학작품들을 수집해서 모아놓아야 한다. 그리고 수시로 연구발표회, 작품 소개, 작가 특강, 작품 독후감 공모 등 사업을 펼쳐 천안문화 품격을 높여야 한다.

향토사가 없는 역사는 없다. 역사 서술은 事實과 史觀의 변증법적 종합이다. 역사를 보면 시각이나 기록하는 주관의식에 따라 민족사관, 통일사관, 세계사관, 식민지사관, 국수주의사관, 민중사관, 신민사관, 패배사관, 사회주의 사관, 사대주의사관 등 더 많은 개념들이 있다. 그리고 향토사관도 있다.

우리들 문화 속에는 보기 싫은 역겨운 창피한 수치스러운 역사도 전해온다. 귀찮을 정도로 끈질기게 따라붙어 괴롭히면서 자존심을 건드린다. 우리가 아끼고 존중하지 않는 우리역사는 어느 누구에게도 존중 받을 수 없다. 숨길 수 없는 사실, 숨겨놓을 수 없는 진실을 끝내 역사는 드러내고야 만다.

역사는 거짓 없는 진실이기 때문에 인간은 역사를 두려워하게 된다. 역사를 두려워하지 않는 그 시대에는 강하고 크나 역사 속에서는 결국 가장 작아지고 무시되고 만다. 역사는 정신과 의미와 뜻으로 평가되어지기 때문이다. 향토사가들의 향토사랑 향토정신은 향토의 양심이어야 한다. 더불어 향토의 자존심이어야 한다. 향토사가는 향토정신과 얼이 깃들어 있는 자신의 인격으로 향토사를 기술한다.

향토사에서 천안정신을 깨닫게 하고 향토정신을 알려야 할 책무가 향토사가의 몫이다. 역사는 전문가들만의 독점이 될 수 없다. 얼이 있는 사람들에게는 모두의 것으로 공유되어야 한다. 지금 우리시대에서는 역사가 상식이 되어야 하고 역사상식으로 우리들 생활 속에 정신으로 살아 있어야 한다. 상식이 통하는 사회는 아름답다. 역사는 학문으로만 어렵게 높은 곳에 넘볼 수 없게 보관만 되어서는 안 된다.

역사는 도전에 대한 응전의 모습이다. 역사는 强者나 혹은 勝者에 의해서만 기록되어지고 평가되는 것만이 아니다. 역사는 절대적으로 正義와 眞理, 眞實편에 있다. 향토사는 천안정신으로 뜻과 의미를 보여준다. 의롭고 진실 되고 진리의 편에서 향토사는 창조된다. 歷史는 自由와 平和, 正義를 지향한다. 역사는 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지는 통합되는 창조역사이다.

천안향토사에서 뜻을 찾고 의미를 깨달아 천안정신을 일깨워 하늘과 땅이 통합되어 가는 역사를 창조하자. 향토사는 천안정신을 창조하는 발원이다. 歷史는 人間만이 창조하는 精神이다. 살아있는 人間은 얼 정신이 있다. 정신이 없는 인간은 인간일 수 없다. 인간의 얼 정신은 歷史에 있다. 역사는 살아 있다. 역사는 그 시대정신으로 살아서 오늘에 이르고 있다. 역사는 인간과 같이 존재한다. 역사는 얼 정신으로 숨 쉬면서 뜻을 나타내고 의미를 깨우치고 계시한다. 깨닫고 느낄 수 있는 사람은 역사정신 역사의식을 갖고 있는 사람이다.

鄕土史는 향토라는 공간과 시간 틀에 엮어져 우리생활 유물, 습관, 정신, 문화, 언어, 문자기록 기술로 전해져 오고 있다. 역사는 유물 습관 언어생활 문화를 비로소 문자기록으로 정리되면 뜻을 보여주고 의미가 살아나고 정신을 드러낸다. 역사는 그 시대에 따라 기록서술한 사람의 의식과 소견에 따라 드러내는 뜻이 제 각각 다르다. 역사는 시대에 따라 다양한 시각으로 뜻을 찾고 의미를 깨닫는 작업이 계속된다.

역사 속에 가려졌던 진실과 진리가 세상에 다양한 시각으로 보여 지게 된다. 같은 역사 기록이라도 한 시대에는 옳았다고 높은 評判을 받고, 또 다른 시대에는 비하되고 비판을 받기도 한다. 역사의 기록은 절대일 수는 없다. 시각과 소견 즉 주관이나 문헌, 고증, 발굴 자료나 증언에 따라서 그 기록이 다를 수밖에 없다.

향토사를 공부하는 향토사가들은 흩어져 있는 자료나 묻혀 있는 자료 그리고 향토역사에 관련된 구전자료 들이라면 끊임없이 찾아가 수집하는 작업을 한다. 향토사가 들은 수집된 자료를 조사, 기록하고 정리하여 보고서를 발표하면서 뜻을 찾고 의미를 부여하기도 하면서 역사의 참된 정신을 알리고자 노력하고 있다.

향토사가들에게는 역사를 전공한 역사학자들에게서는 찾을 수 없는 향토 사랑의 짙은 향기와 정신이 드러난다. 향토사들이 정리하고 기록한 역사가 때로는 학문적이고 객관적인 정론으로 인정받지 못할 수도 있다. 그러나 향토 사랑으로 진하게 물든 향토사는 전승되어간다. 향토사를 조사, 수집, 기록하는 향토사가들의 소명 의식은 역사를 살리는 원천이고 원동력이 된다.

천안시민들에게 상식으로 사랑받는 천안역사문화이어야 하고 그러기를 바란다. 햇볕에 바랜 천안역사 달빛에 물든 천안문화를 뜻으로 본 천안역사문화칼럼으로 작업하여 천안시민상식천안 역사문화사전을 편집 제작하였다. 새 시대 행복천안을 창조하는 지혜서가 됐으면 좋겠다. 천안의 정체성을 전승선양하고 천안의 시대정신을 발흥하여 흥을 일으키자.

“經堂 칼럼”

큰 나무 큰 인물

마을 어귀 혹은 큰 마을 한 가운데 높다랗게 자란 큰 나무에 관한 감상이다. 드넓은 들녘을 돌아 산야를 끼고 도로를 달리다 보면 문득시선을 붙잡는 커다란 ‘심쿵’, 그 하나로 우리는 멈춰 선다. 더러는 도로변에, 또는 들판 저 멀리 서있는 모습은 실로 태고의 거인의 모습이다. 느티나무다. 마을 어귀의 커다란 둥구나무나 정자나무로서 국가대표 격이다. 그 뒤로 배산임수(背山臨水)의 자연스러운 지형 안에서 옹기종기 모여 마침맞게 터를 잡고 있는 크고 작은 집들이 보인다. 우리들의 고향 마을 풍경이다. 동구(洞口)의 느티나무는 아버지의 믿음처럼 가장으로서 버팀목이자 원동력이다. 자연과 함께하는 인간의 삶의 원천인 것이다.

무한의 자연에서 유한의 물리적 심리적 공간의 경계이자 맺힌마디 결절(結節)점으로서의 느티나무는 삶의 터전에서 다양한 행위와 공간을 이끌어낸다. 그 나무 아래서 만남 대화 약속이 있었다. 가슴 아린 슬픔을 달래던 아련한 진상이 있다. 새들이 와서 노래했고, 손톱만한 새 잎이 자라 하늘을 덮었다. 눈물 뚝뚝 흘리듯 낙엽이 지는 것도, 하늘을 분할하는 빈 가지로 시야를 열어주었다. 이처럼 큰 나무 한 그루는 마을 전체의 풍광을 바꾼다. 그 아래 사람들이 모였다. 그늘은 쉼을 주고, 꿈과 추억을 공유케 해 마음을 푸근하게 한다. 함께 모여 잔치와 토론을 벌이는 공공의 광장(廣場)이자 때로는 토테이즘의 성지(聖地)가 되기도 한다. 어른들과 아이들의 웃음이 끊이지 않는 쉼터이자 놀이터다.

어미 품을 떠나는 자식과의 이별의 장소, 지아비를 먼저 보내는 한(恨)의 장소이며, 타지와 일터에서 지쳐 돌아오는 사람들의 땀과 희망을 넉넉한 그늘로 어루만져 주는 치유의 공간의 되기도 한다. 자연과 삶의 시작이자 끝이며 중심이다. 마을의 수호자로서 가장 큰 어른의 역할을 자처하며 어른과 아니 이웃과 가족 그리고 나와 자연을 아우를 수 있는 지속 가능한 공동체를 위해 필요한 최소한의 물리적 장치이자 성숙한 위계이며 위대한 역사인 것이다. 우리 주변의 거수 명목들은 인간사의 희노애락(喜怒哀樂) 등 모든 풍상 속에서 서로 의지하고 벗하며 살던 사람의 특별한 관심을 가지게 하였기에 길러지고 보호의 대상이 된 것이다. 이러한 나무들은 생육에 좋은 환경이 부여된 점도 있었을 것이므로 식물의 수명이 더러는 몇 천 년 동안 살아서 인간의 역사만큼 한 자리에 서 있다. 나무와 같이 살아온 이들이 신앙의 대상으로 위하고 정자의 구실로 직접 사람을 도와주기도 하며 그 꽃과 열매를 우리에게 한량없이 공급해 주는 등 인간의 생성과정이 되풀이되는 애환을 지켜보고 도와주었다.

큰 나무는 어떤 경우에도 그 자리에 오래 있어야 한다. 태풍에 나뭇잎이 떨어지고 가지가 꺾여도, 발로 차여도 말이다. 뱉은 침이 흘러내리고 칼로 이름이 새겨져도, 라이터로 시커멓게 타도 그 자리에 오래있어야 한다. 벼락을 맞아 한 쪽이 떨어져 나갔어도, 벌레가 먹어 움푹 파였어도 말이다. 부끄러워 피하고 싶어도 그 자리에 오래 있어야 한다. 해코지한다고 성질이나 주먹질하러 뛰어나갔다면 뿌리가 뽑혀 죽었을 것이다. 큰 나무가 돼 큰 그늘을 드리우면 오랫동안 그 자리에서 인내 수용 바라봄 용서를 볼 수 있다. 큰 나무가 되면 그늘에 쉬어가는 이들이 많아진다. 푸근한 마음을 갖는 사람들이 많아진다. 여행을 마치고 도시로 돌아오는 길목, 멀리서 우리를 맞는 고층아파트의위세가 낯설다. 도시에 사는 우리의 마을이지만 여기에는 느티나무가 없다. 단지 내 아파트는 규격에 맞추어 줄지어 정렬하고 인공 울타리로 외부와의 경계를 분명히 한다. 느티나무자리에는 2층짜리 단지 내 상가가 어색하게 번잡 거린다. 상가를 지나면 마을로 들어서고 나오는 것이다. 그나마 군데군데 심어놓은 조경수만이 이곳이 삶의 터전임을 드러낼 뿐이다. 자연도 이웃도 어른도 없다. 오롯이 나만이 존재한다. 우리 아파트마을 어귀에 느티나무를 심어 계획했다면 우리의 느티나무를 자리매김 할 수 있다면 우리 도시의 마을에 실낱같은 희망을 심어보자. 큰 나무는 고향 같은 푸근한 느낌을 안겨준다. 추억 고유정서 공유 감정을 갖게 한다. 천안에 큰 인물들이 있다. 천안의 큰 인물들을 발견하면 천안의 큰 나무 같은 감상이다. 우리들에게 자기가 누구인지 어떤 목적과 사명을 지닌 존재인지 공동체의 구성원으로서 어떤 책임과 권리를 지닌 존재인지를 깨닫게 한다. 천안의 큰 인물들이 천안에서 살아온 정체성 있는 역사 의식과 시대정신을 전승 선양해야 한다. 큰 나무를 바라보면서 감상(感想)을 일으키듯이 큰 인물들을 우러러 보면서 우리시대 정신을 일깨운다. 천안에 큰 나무를 잘 가꾸고 큰 인물들을 훌륭하게 키워내야 한다. 미국 소설가 호손의 작품 큰 바위 얼굴의 인물 같은 큰 나무, 큰 인물이 자라날 수 있는 큰 나무 무성한 천안을 창조하자. 이 시대 사는 우리들의 책임 시대정신이다.

“역사칼럼”

홍경원(弘慶院)들 소사평(素沙坪)직산전투

정유재란(1597) 9월7일은 천안직산 북방 홍경원들 소사평에서 조명 연합군이 왜군을 물리친 소사평 전투날 이다. 그리고 청일전쟁(1894) 6월28일에 청군이 일본군에 패망했다고 전해오는 홍경원 들을 청망 이들 청망평(淸亡坪)이라 한다.

임진왜란(壬辰倭亂)은 1592년 (선조25) 4월 13일에 倭軍(왜군)21만 군이 조선을 침략했고 정유재란(丁酉再亂)은1597년(선조30)1월 14일에 왜군 20만군이 다시 조선을 침략한 전쟁이다.

임진왜란 왜군은 제일군단 고니시(小西行長)부대,기리시단(吉利支丹) (포루투갈어-천주교 크리스찬의 음역)군대를 앞세우고 무방비 조선 관군과 싸워 전승하며 4월 28일에 충주 탄금대 신립장군을 격퇴한다. 4월 30일 임금은 한성 수도를 버리고 평양으로 피난을 했고 왜군은 5월 3일 임금이 없는 조선 수도를 점령한다. 임금이 의주로 파천한후 육지 와 바다 호남이나 호서 후방이 모두 왜병에 막혀 통신할 길이 없었다.

이때 충청도 관찰사 허욱(許頊)이 임금에게 장계를 올릴 인물 직산현 아전(衙前) 이서(吏胥) 김인복(金麟福)을 파견했다.

명을 받은 김인복은 작은 배로 넓은 바다를 노를 저어 천신만고 끝에

평양에 도착하여 후방의 소식과 이순신장군 해전의 전황을 임금에게 전한다. 김인복은 임금으로부터 군자봉사(軍資奉事)종8품관,을 제수 받 았고 중인의 신분으로 품계가 반열(班列)에 오르고 군관이 되었다. 임진란에 큰공을 세운 직산의 충신이다.

또 한사람의 충신이 있으니 직산 조씨 양반 가문 출신 조계남(趙繼南)

은 김인복과 같이 직산현 아전으로 임진 정유란을 겪으면서 직산 고을의 민심을 잘 다스려 궁핍한 백성들로부터 군량미를 자진해서 공 출할 수 있게했다. 전란으로 비어 있는 고을을 충성으로 지켜 충직한 아전으로 인정받았다. 역임 조관들이 모두 백성의 신뢰를 받고 있는 조계남 김인복 아전들의 인품에 감동 받았다는 임진 정유란의 충신인물 기록이 있다. 정유재란때 직산 북방 홍경원(弘慶院)들 소사평(素沙坪)에서 조명 (朝明) 연합군이 왜군을 대파 퇴각시킨 전투가 임진왜란 육전 3대첩 평양,행주,직산전투로 전해온다. 전주에서 합류한 왜군 중 모오리 (毛利輝元)와 가또오(加藤淸正)의 군사는 공주를 거쳐 전의, 진천에 이르렀고 그 일부인 구로다(墨田長政)의 군사는 직산북방 소사평에 이르렀다. 1597년 9월 5일이다. 이때 명나라 부총병(副總兵) 해생 (解生), 양등산(楊登山)이 군사를 남진시키고 있었다. 9월 5일 새벽 소사평에서 마침내 조명 연합군과 왜군 양군이 충돌 하여 일대 격전을 벌이게 되었다. 왜군은 하루 여섯 번 회전 (會戰)에 모두 패하고, 6일 새벽 전세의 만회를 꾀하다가 드디어 목천 청주를 거쳐 패주하였다. 왜란 전투가 공성(攻城)과 수비 (守備)였음에 비하여 소사평 전투는 일대 회전이었음에 특징이 있다. 왜군은 북진의 계획이 저지되었고 더 이상 북상할 의욕을 잃게 되었다. 1597년 9 월 29일에는 성웅 이순신 장군이 명량해전 에서 전선(戰船) 13척 으로 왜선 133척과 싸워서 대승한 날이다. 1598년 7월17일 조선을 침략한 원흉 풍신수길 이 죽었다. 그리고 1598년 11 월 19일 조선침략 점령에 참패한 왜병 들이 철수하는 패잔병을 조선 수군 이 노량해전에서 전멸시킨다. 임진왜란은 왜군 전략의 완전 실패 였다. 당시 왜국에서는 성주(城主)가 전쟁에서 항복하면 그전쟁 은 이유 없이 끝나는 전쟁전법이었다. 왜군은 조선의 왕을 사로잡아 항복 을 받기만 하면 조선 침략전쟁은 승리할 것이라 오판 한것이다. 왜군이 조선왕을 잡으려고 한성(한양)으로 고니시군대 기리시단 부대가 앞장서 돌진하였으나 조선왕은 평양 의주로 피신하였고 조선 전국 각지에서 봉기, 궐기한 관군, 의병,민병,승병들의 거센저항은 전혀 예측하지 못한 결과로 왜군 들에게 극심한 피해를 입힌 전쟁이었다 더욱이 이순신장군수군의해전 전략은 왜국 수군들에게 치명적인 피해를 주었다. 아!슬프다. 노량 해 전에서 11월 19일 성웅이순신 장군은 전사하게 된다. 드디어 왜군들은 전원 철수한다. 왜군은 완전 패전했다. 임진왜란(1592) 정유재란 (1597)6년 한 많은 전쟁은 마침내 끝냈으나 조선땅은 초토화 되고 백성들은 씻을 수 없는 치욕의 역사로 상처를 입어야 했다. 더듬어 보면 임진 정유 청일전쟁은 명청(明淸)군과 왜군 일본 군이 남의 나라 땅에 들어 와서 저희들끼리 싸우는 전투 전쟁판이였다. 애꿎은 힘없는 우리나라 백성 들이 피해를 몽땅 입어야 했다. 나라가 힘이 없으면 백성이 고달프다. 우리는 왜국(倭國) 일본(日本) JAPAN 으로 이어 지는 끊임없는 침략역사를 잊어버리는 어리석음을 범하는 민족이 되어 서는 결코 안된다. 역사를 잊은 민족은 미래는 없다. 한반도는 지정학 적(地政學的)으로 강대국 사이에서 자주, 자유, 평화, 행복을 누리려는 화합, 정의 한마음 통일 역사 시대정신이 투철해야 한다.

서기 936년 9월24일 고려 태조 왕건 왕이 후삼국통일 위업을 위해 천안부에 행차할 때 육로 옛길 성환역을 지나 머물러 한시름을 수헐원에서 쉴때 멀리 보이는 금북정맥 좌성산(서운산)ㆍ부소산 위례산성ㆍ왕자산에 오색구름이 머물며 성스러운 기운이 일고 있는 광경을 전망하였다. 왕건 왕은 예사롭지 않은 산의 기운을 경탄하여 성스러운 기운이 있는 산이라 하여 자신이 태어난 송악(개성)의 성거산과 똑 같은 이름을 이곳에 명명하여 성거산(聖居山)이라 했다고 한다.

역사의 현장인 직산 땅에 들어서는 길손들이 한숨 돌려 쉬었다가 가는 수흘리 시름새, 수헐리 수헐원(愁歇院), 역원(驛院)과 주막이 있었다. 홍경원들 에도 홍경원 역원이 있었다는 기록이 있다.

음력 열두 달 세시풍속(歲時風俗) 생활의 슬기

◦팔월 한가위, 벌초, 성묘, 강강수월래, 두레길쌈, 타작

8월은 논밭의 가을걷이로 바쁜 나날을 보내야 하지만 오곡백과 풍성하여보기만 해도 배가 부른, 농촌에서는 가장 즐거운 때이다.

음력 8월 15일을 <한가위> 또는 <가위> <추석(秋夕)> <가배(嘉俳)> <중추절(仲秋節)>등으로 부른다. 신선한 가을밤 하늘에는 보름달이 휘영청 밝고 초가지붕 위에는 옹기종기 둥근 박이 하얗게 열리며 가을걷이 끝낸 농부들 마음은 감사로 둥글어지는 날이다.

<오월농부 팔월신선>이란 말처럼 이날에는 햅쌀 송편, 파란 햇콩 가루를 묻힌 햅쌀 인절미, 햇녹두로 만든 청포묵, 햅쌀로 빚은 신도주(新稻酒) 그리고 각종 햇과실로 풍성하다.

◦추석 아침은 송편ㆍ토란국ㆍ오색 과실로 제삿상을 차려 조상께 차례를 올린다. 그 다음 온 일가친척이 둘러 앉아 음복을 한 뒤 간소한 주과포(酒果脯)를 차려 조상 산소에 성묘간다. 고운 옷 차려입은 가족들은 울긋불긋 단풍든 산에서 산소 앞에 오손도손 둘러앉아 선조에 대한 이야기로 시간가는 줄 모른다. 성묘 갔을 때 봉분에 잡초가 무성하면 후손의 도리가 아니다. 그래서 8월로 접어들면 우선 조상묘 벌초부터 한다.

한가윗날은 날씨가 쾌청하여 설날보다 근친(覲親)하기에 알맞은 명절이다. 과거에는 여자가 한번 시집가면 친정나들이가 쉽지 않았으므로, <반보기>라 하여 한가위 명절 끝 한가한 날을 잡아 시집과 친정의 중간쯤에 있는 산이나 골짜기에서 어머니와 딸, 사돈끼리 만났다. 서로 장만해 온 음식을 나눠 먹고 그동안 지내온 이야기를 하며 하루를 즐기다가 저녁 무렵에 헤어졌다.

◦한가위 놀이로는 강강수월래ㆍ두레길쌈이 있다.

강강수월래는 호남지방 특유의 민속놀이로 한가윗날 밤 둥근 보름달 아래 동네 아낙들이 모여 손잡고 둥글게 원을 그리며 뛰논다. 그 중 목청이 좋은 여자가 앞소리를 하고 나머지 사람들이 뒷소리를 하며, 느린 진양조 춤에서 빠른 자진모리 춤으로 힘이 빠져 지칠 때까지 갖가지 모양으로 춤을 춘다.

이 놀이는 임진왜란 때 이순신 장군이 창안한 것이라고 한다.해안을 지키는 군사가 많아 보이게 하려고 남장시킨 부녀자들까지 동원하여 전라 우수영 근처 옥매산(玉埋山)을 빙빙 돌면서 춤을 추었더니 왜군이 겁먹고 달아났다 한다.

두레길쌈은 부락의 부녀자들이 한 곳에 모여 공동으로 길쌈을 하는 것이다. 7월 15일 백종일에 시작하여 8월 15일 한가위에 끝맺는데, 그동안 편을 갈라 경쟁적으로 베를 짜게 하고 한가윗날 밤 그 성적에 따라 상을 주며 진편이 음식을 제공한다.

이 풍속은 신라 유리이사금 때 6부(六部)를 둘로 갈라 왕녀 두 사람으로 하여금 각각 두 편의 부녀자들을 이끌어 길쌈 경쟁을 하게 했던 데에서 비롯되었다고 한다. 이때 진편의 한 여자가 일어나 춤추며 <회소 회소>하면서 노래 부르는데, 그 소리가 하도 구성지고 멋드러져 후세 사람들도 ≪회소곡(會蘇曲)≫이라 하여 이어받아 부르고 있다. 노래의 가사는 전해오지 않고 있어 유래만 삼국사기에 전한다.

◦추수, 즉 가을걷이는 곡식의 이삭을 떨어서 낟알을 거두는 일을 말한다.

‘타작(打作)’이라고도 한다. 낟알을 떨어내는 ‘탈곡’의 방법에는 절구나 기다란 나무에 볏단을 메어치는 ‘개상질(마당질)’, 성긴 참빗같이 생긴 것에 벼이삭을 훑는 ‘홀태질’이 있었고, 두셋이 발로 밟으면 돌기가 있는 통이 돌아가는 ‘호롱기’를 이용한 방법도 있다. 또, 발동기나 경운기에 ‘피대’를 걸어 작동하는 동력 탈곡기도 있었다. 지금은 콤바인 혼자서 각을 꺾어가며 논을 몇 바퀴 돌면 벼가 베어져서 탈곡이 된 뒤 포대에 담긴다.

‘바심’은 집짓는 데 쓸 마름질한 재목을 깎거나 파서 다듬는 일이란 뜻도 있다. ‘풋바심’은 양식이 동났을 때 채 익지 않은 벼나 보리를 바심하는 것을 말한다.

‘타작’은 ‘바심’의 뜻 말고 ‘거둔 곡식을 지주와 소작인이 어떤 비율에 따라 갈라 가지는 제도’라는 뜻이 있다. 또 ‘배메기’라 하여 ‘지주가 소작인에게 소작료를 수확량의 절반으로 매기다’라는 뜻도 있는데, ‘반타작’의 출처이다.

*천안역사문화연구실 제공.

728x90

반응형

'★역사의 향기를 찾아서' 카테고리의 다른 글

| [자막뉴스] "우크라, 실전 투입"...비장의 무기로 러 정조준 / YTN (0) | 2023.05.19 |

|---|---|

| ★우, 탈환 대신 섬멸 선택! 러군 사상자 추산 불가 상태! (0) | 2023.05.18 |

| [다시보는 서프라이즈] 천년 전 죽은 승려가 돌아왔다? 불상 안에서 발견된 미라 MBC150322방송 (0) | 2023.05.04 |

| ★북극곰소련놈들-우크라이나 전쟁(우크라이나어: Радянсько-українська війна)★ (0) | 2023.05.04 |

| ◈광해군 생모 공빈김씨의 묘소와 풍양조씨 시조 조맹의묘소◈ (1) | 2023.05.02 |