728x90

반응형

조명 (趙銘)

조선시대사

인물

조선 전기에, 병조정랑 등을 역임한 문신.

이칭

자경부(警夫)호(號)인촌(仁村)

인물/전통 인물

성별:남성, 출생 : 연도미상, 사망 : 연도1478년(성종 9), 본관:한양(漢陽)

주요 관직 : 병조정랑

조선 전기에, 병조정랑 등을 역임한 문신.

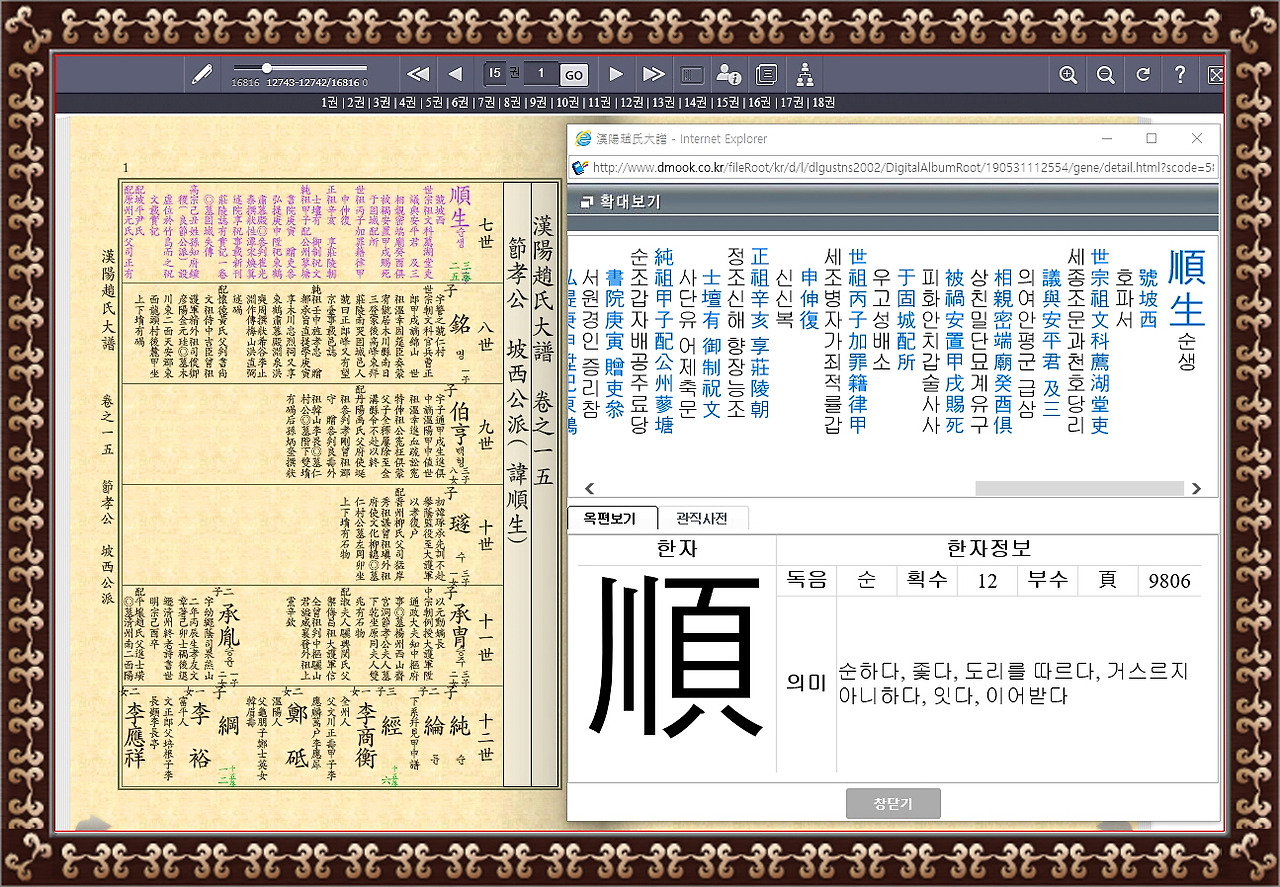

본관은 한양(漢陽). 자는 경부(警夫), 호는 인촌(仁村). 태조배향공신이며 개국공신인 조인옥(趙仁沃)의 증손으로, 할아버지는 지돈녕부사(知敦寧府事) 조뇌(趙賚)이고, 아버지는 이조참의 조순생(趙順生)이며, 어머니는 원주원씨(原州元氏)로 사정 원유용(元有容)의 딸이다.

[생애 및 활동사항]

음보(蔭補)로 출사하여 병조정랑이 되었다. 1453년(단종 1) 계유정난 때 아버지와 함께 금산에 유배되어 관노가 되었다. 1469년(예종 1) 4월 관노에서 방명되었고, 5월에는 고(故) 판서(判書) 윤사윤(尹士昀)에게 사급되었던 그의 처 소사(召史)와 충청도 목천에 안치되었던 아들 조예(趙禮)도 사면되었다. 그의 처가 중궁(안순왕후)의 족친이었기 때문이다.

1470년(성종 1) 고신(告身)을 돌려받았으나, 1477년 목천에 살고 있던 중 경조(冏照)가 현감과 더불어 반역을 도모한다고 밀고하여 하옥되었다. 1478년 학생 이자명(李自明)으로부터 무고당하기도 하였다. 죽은 뒤 도승지에 추증되고, 목천의 장보사(章甫祠)·충렬사(忠烈祠)에 제향되었다.

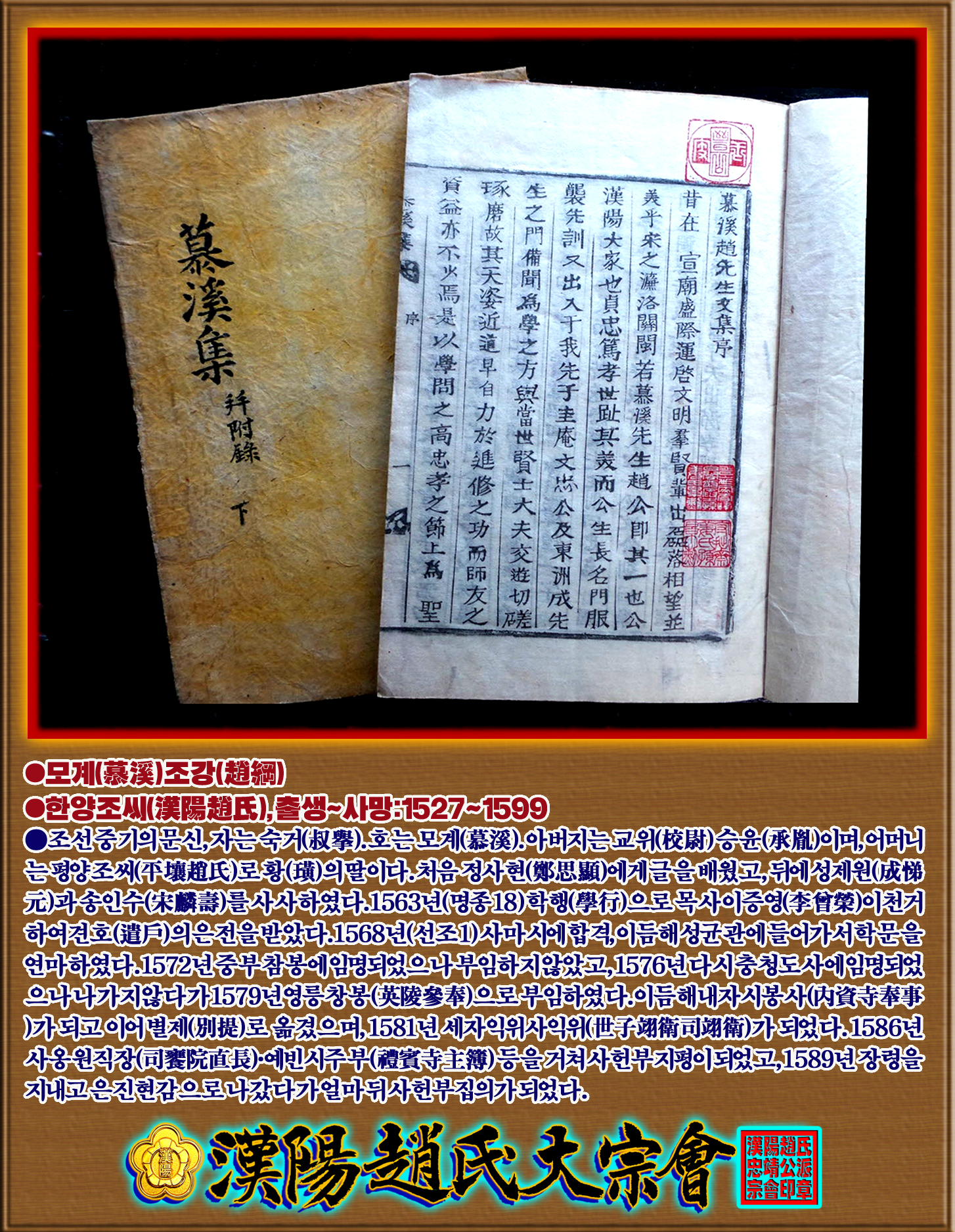

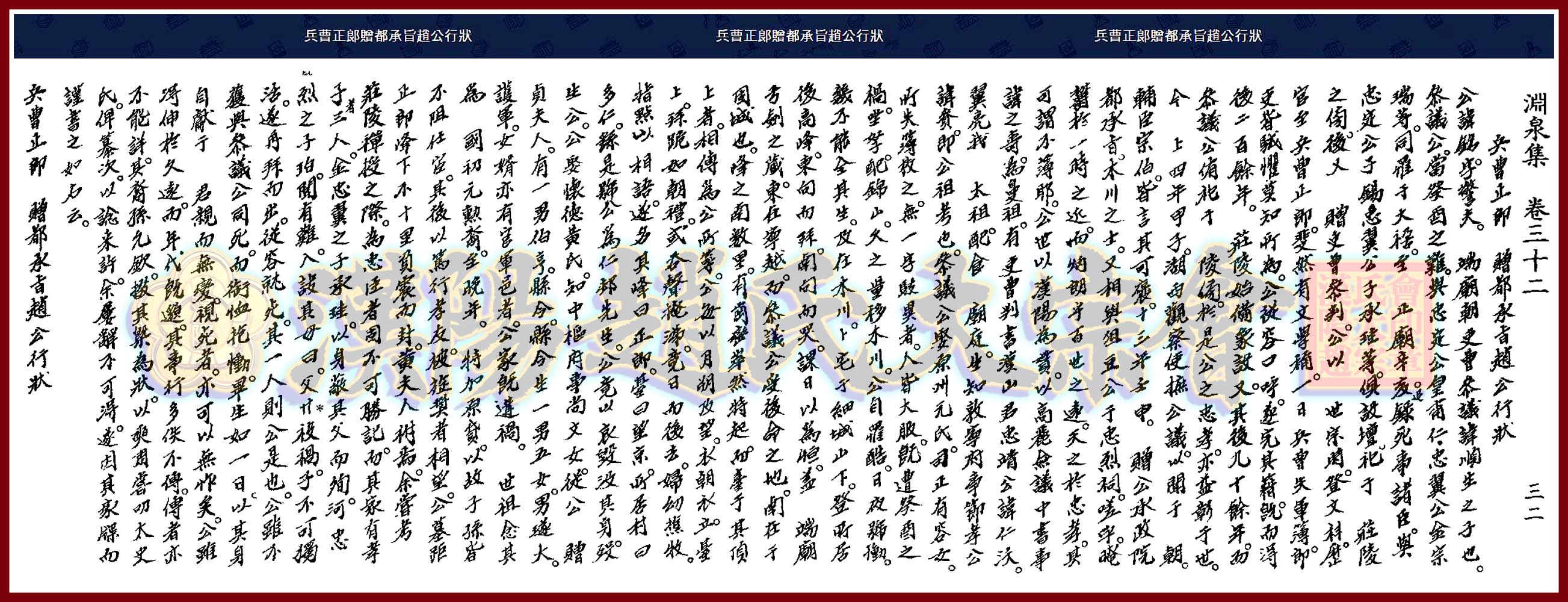

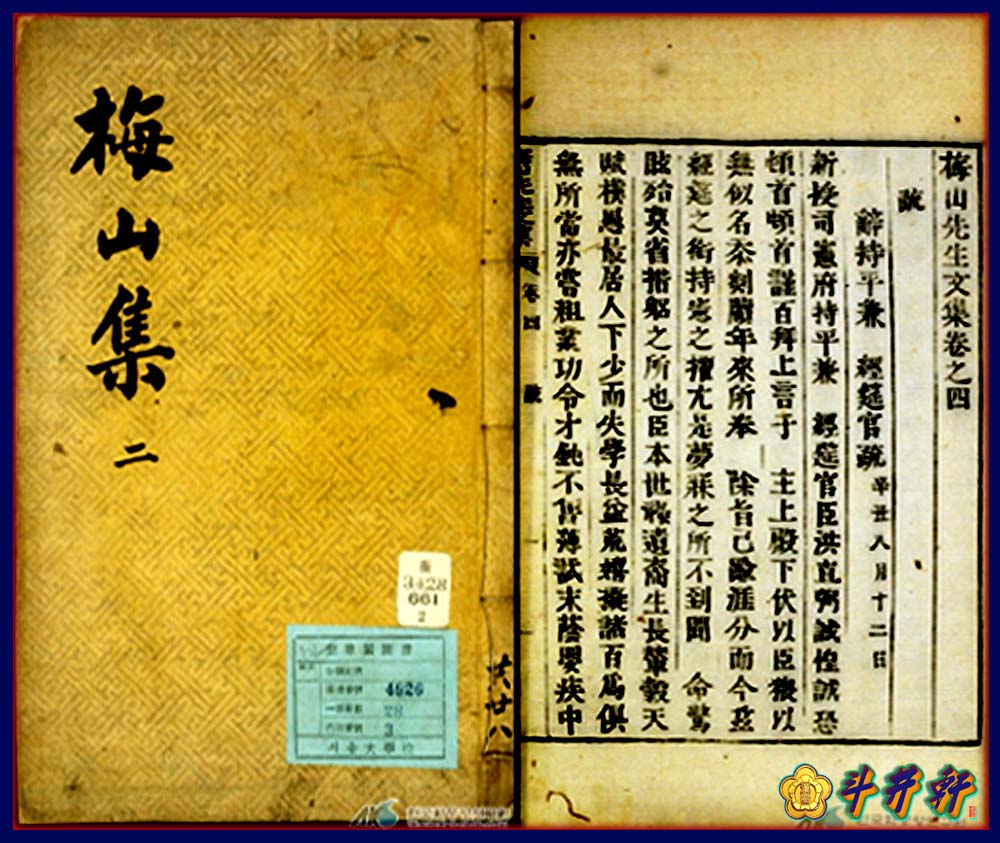

淵泉先生文集卷之三十二 豐山洪奭周成伯著 / 行狀[下]

兵曹正郞贈都承旨趙公行狀

公諱銘。字警夫。端廟朝吏曹參議諱順生之子也。參議公。當癸酉之難。與忠定公皇甫仁,忠翼公金宗瑞等。同罹于大𥚁。至正廟辛亥。追錄死事諸臣。與忠定公子錫,忠翼公子承珪等。俱設壇。祀于莊陵之傍。後又贈吏曹參判。公以世宗時。登文科。歷官至兵曹正郞。斐然有文學稱。一日兵曹失軍簿。郞吏皆駴懼莫知所爲。公從容口呼。遂完其籍。旣而得 所失簿校之。無一字駭異者。人皆大服。旣遭癸酉之禍。坐孥。配錦山。久之量移木川。公自罹酷。日夜號慟。幾不能全其生。及在木川。卜宅于細城山下。登所居後高峰。東向而拜。南向而哭。課日以爲恒。盖端廟弓劍之藏。東在寧越。而參議公受後命之地。南在于固城也。峰之南數里。有崗巒崒然特起。而臺于其頂上者。相傳爲公所築。公每以月朔及望。衣朝衣。立臺上。拜跪如朝禮。或呑聲掩涕。竟日而後去。婦幼樵牧。指點以相語。遂名其峰曰正郞。臺曰望京。所居村曰多仁。繇是號公爲仁邨先生。公竟以哀毁沒其身。歿 後二百餘年。莊陵始備象設。又其後九十餘年。而參議公侑祀于陵傍。於是公之忠孝。亦益彰于世。今上四年甲子。湖西觀察使摭公議。以聞于朝。輔臣宗伯。皆言其可褒。十三年壬申。贈公承政院都承旨。木川之士。又相與俎豆公于忠烈祠。嗟乎。晻欝於一時之近。而炳朗乎百世之遠。天之於忠孝。其可謂不薄耶。公世以漢陽爲貫。以高麗僉議中書事諱之壽。爲鼻祖。有吏曹判書漢山君忠靖公諱仁沃。翼亮我太祖。配食廟庭。生知敦寧府事節孝公諱賚。卽公祖考也。參議公娶原州元氏。司正有容女。 生公。公娶懷德黃氏。知中樞府事尙文女。從公贈貞夫人。有一男伯亨。縣令。縣令生一男五女。男璲大。護軍。女婿亦有官軍邑者。公家旣遘禍。世祖念其爲國初元勳裔。至晩年。特加原貸。以故子孫皆不阻仕宦。其後以篤行孝友。被㫌奬者相望。公墓距正郞峰下不十里負震而封。黃夫人祔焉。余甞考 莊陵禪授之際。爲忠臣者固不可勝記。而其家有孝子者三人。金忠翼之子承珪。以身蔽其父而殉。河忠烈之子珀。聞有難。入訣其母曰。父旣被禍。子不可獨活。遂再拜而出。從容就死。其一人則公是也。公雖不 獲與參議公同死。而銜恤抱慟。畢生如一日。以其身自獻于君親而無變。視死者。亦可以無怍矣。公雖得伸於久遠。而年代旣邈。其事行多佚不傳。傳者亦不能詳。其裔孫允欽。掇其槩爲狀。以奭周甞叨太史氏。俾纂次。以諗來許。余屢辭不可得。遂因其家牒而謹書之如右云。

ⓒ 한국고전번역원 | 영인표점 한국문집총간 | 2002

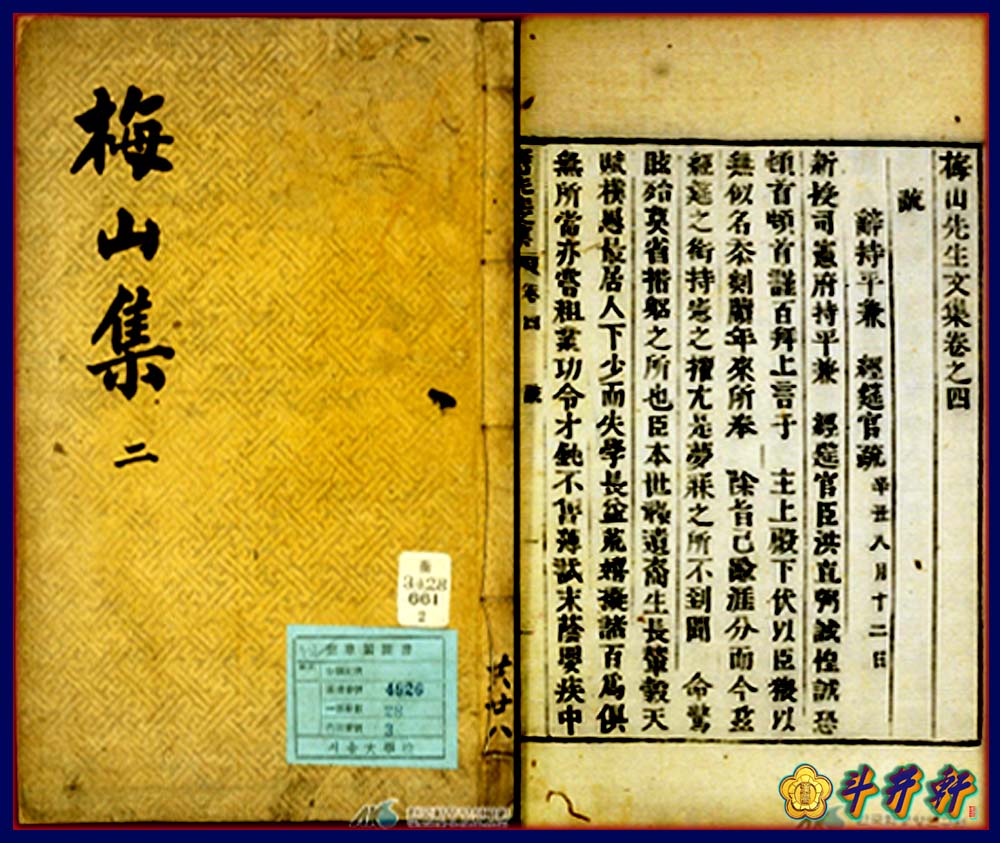

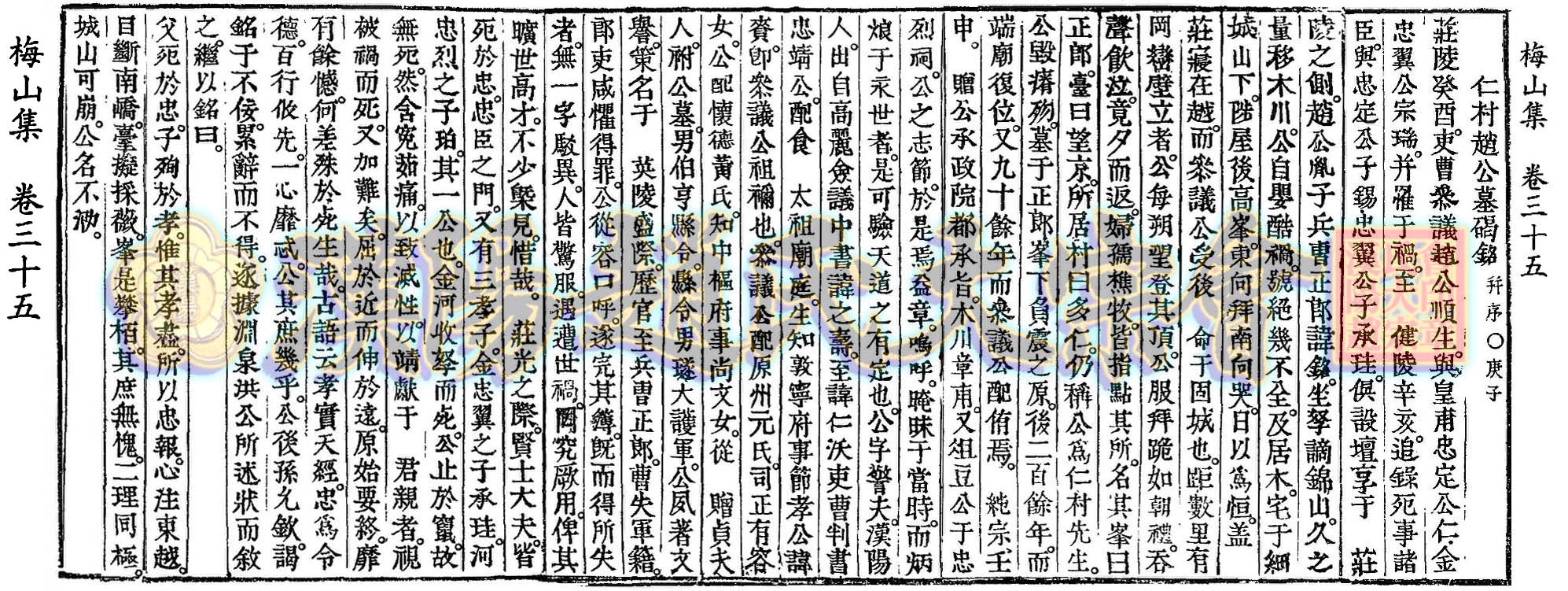

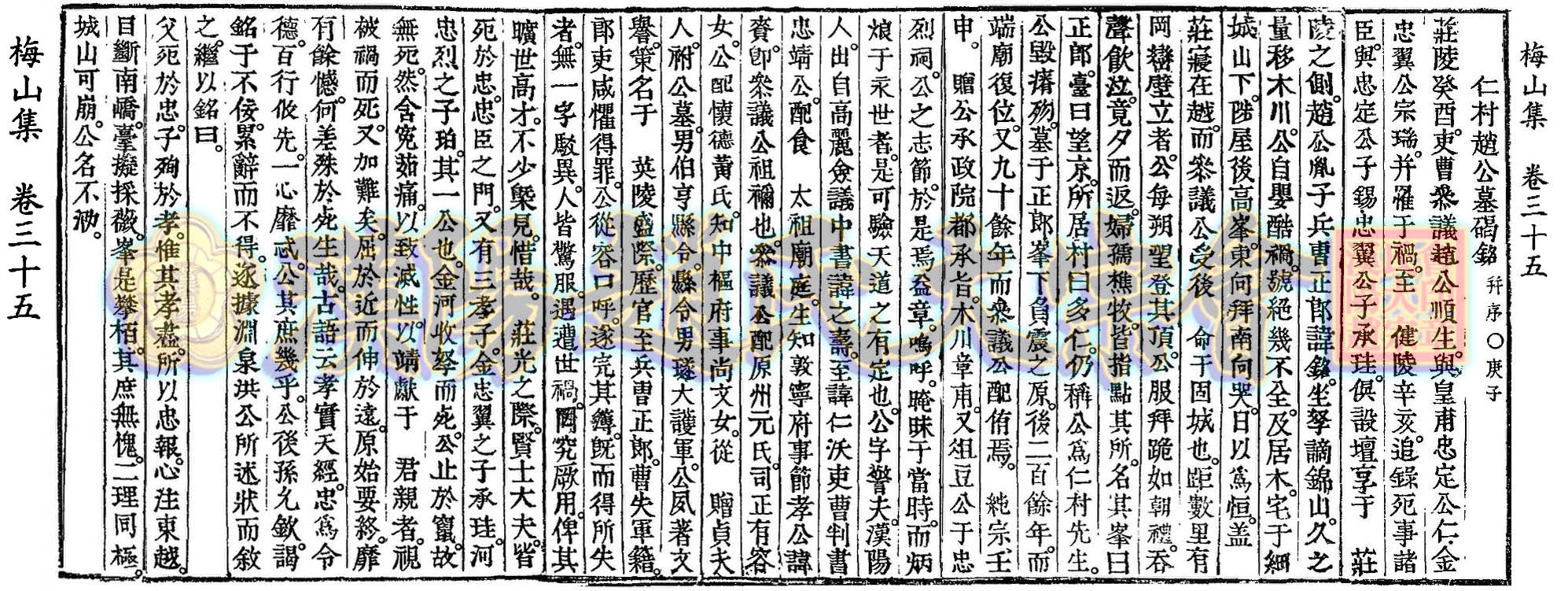

梅山先生文集卷之三十五 / 墓碣銘

仁村趙公墓碣銘 幷序○庚子

莊陵癸酉。吏曹參議趙公順生。與皇甫忠定公仁,金忠翼公宗瑞。幷罹于禍。至健陵辛亥。追錄死事諸臣。與忠定公子錫,忠翼公子承珪。俱設壇享于莊 陵之側。趙公胤子兵曹正郞諱銘。坐孥謫錦山。久之量移木川。公自嬰酷禍。號絶幾不全。及居木。宅于細城山下。陟屋後高峯。東向拜南向哭。日以爲恒。盖 莊寢在越。而參議公受後命于固城也。距數里有岡巒壁立者。公每朔望登其頂。公服拜跪如朝禮。呑聲飮泣。竟夕而返。婦孺樵牧。皆指點其所。名其峯曰正郞。臺曰望京。所居村曰多仁。仍稱公爲仁村先生。公毁瘠歾。墓于正郞峯下負震之原。後二百餘年。而端廟復位。又九十餘年而參議公配侑焉。純宗壬申。贈公承政院都承旨。木川章甫。又俎豆公于忠烈祠。公之志節。於是焉益章。嗚呼。晻昧于當時。而炳烺于永世者。是可驗天道之有定也。公字警夫。漢陽人。出自高麗僉議中書諱之壽。至諱仁沃吏曹判書忠靖公。配食太祖廟庭。生知敦寧府事節孝公諱賚。卽參議公祖禰也。參議公配原州元氏。司正有容女。公配懷德黃氏。知中樞府事尙文女。從贈貞夫人。祔公墓。男伯亨縣令。縣令男璲大護軍。公夙著文譽。策名于英陵盛際。歷官至兵曹正郞。曹失軍籍。郞吏咸懼得罪。公從容口呼。遂完其簿。旣而得所失者。無一字駁異。人皆驚服。遇遭世禍。罔究厥用。俾其曠世高才。不少槩見。惜哉。莊光之際。賢士大夫。皆死於忠。忠臣之門。又有三孝子。金忠翼之子承珪。河忠烈之子珀。其一公也。金河收孥而死。公止於竄。故無死。然含寃茹痛。以致滅性。以靖獻于君親者。視被禍而死。又加難矣。屈於近而伸於遠。原始要終。靡有餘憾。何差殊於死生哉。古語云孝實天經。忠爲令德。百行攸先。一心靡忒。公其庶幾乎。公後孫允欽。謁銘于不佞。累辭而不得。遂據淵泉洪公所述狀而敍之。繼以銘曰。

父死於忠。子殉於孝。惟其孝盡。所以忠報。心注東越。目斷南嶠。臺擬採薇。峯是攀栢。其庶無愧。二理同極。城山可崩。公名不泐。

ⓒ 한국고전번역원 | 영인표점 한국문집총간 | 2002

인촌 조공 묘갈명 병서○경자년 〔仁村趙公墓碣銘 幷序○庚子〕

장릉(莊陵 단종) 1년 계유년(1453)에 이조 참의 조순생(趙順生) 공이 충정공(忠定公) 황보인(皇甫仁)과 충익공(忠翼公) 김종서(金宗瑞) 등과 함께 화를 당하였는데, 건릉(健陵) 신해년에 이르러 이 일에 죽은 여러 신하들과 충정공의 아드님 황보석(皇甫錫), 충익공의 아드님 김승규(金承珪)를 추록(追錄)하고 장릉 옆에 단을 만들고 함께 제향하였다.

조공(趙公)의 아드님 병조 정랑(兵曹正郞) 휘 명(銘)이 이 사건에 연좌되어 금산(錦山)에 유배되었다가 오랜 뒤에 목천(木川)으로 양이(量移)되었는데, 조공이 혹독한 화를 당한 뒤로부터는 울부짖다가 기절하는 등 거의 생명이 온전하지 못하였다.

목천에 거주할 적에 세성산(細城山) 아래에 집을 지었는데, 공은 한 번도 거르지 않고 날마다 집 뒤에 있는 높은 산봉우리에 올라가서 동쪽을 향하여 절하고 남쪽을 향하여 통곡하였으니, 이는 단종의 능묘(陵墓)가 동쪽 영월(寧越)에 있고, 부친 참의공(參議公)이 남쪽 고성(固城)에서 후명(後命)을 받았기 때문이었다.

몇 리 떨어진 곳에 깎아지른 절벽으로 된 산이 있었는데, 공은 매월 초하루와 보름에 산마루에 올라가서 관복을 입고 절하고 엎드리기를 조례(朝禮)처럼 하였고, 울음소리를 삼키고 흐느껴 울다가 밤을 새우고서야 돌아왔다. 부녀자와 어린아이와 초부와 목동들이 모두 그 곳을 가리키면서 봉우리를 정랑(正郎)이라고 이름하고 대를 망경(望京)이라 이름하고 공이 거처하는 마을을 다인(多仁)이라 이름하고는, 이어서 공을 인촌(仁村) 선생이라고 칭하였다. 공은 슬픔으로 몸이 훼손되어 별세하니, 정랑봉 아래 부진(負震 묘좌(卯坐))의 언덕에 장례하였다.

2백여 년이 지난 뒤에 단종이 복위되고 또 90여 년이 지나 참의공이 배향되었으며, 순종(純宗 순조) 임신년에 공을 승정원 도승지(承政院都承旨)에 추증하였다. 목천의 선비들이 또 공을 충렬사(忠烈祠)에 제향하니, 공의 뜻과 충절이 이에 더욱 드러나게 되었다. 아! 당시에는 까맣게 알려지지 않았다가 오랜 세월이 흐른 뒤에 찬란하게 드러났으니, 이로써 천도(天道)가 정(定)해짐이 있음을 증명할 수 있는 것이다.

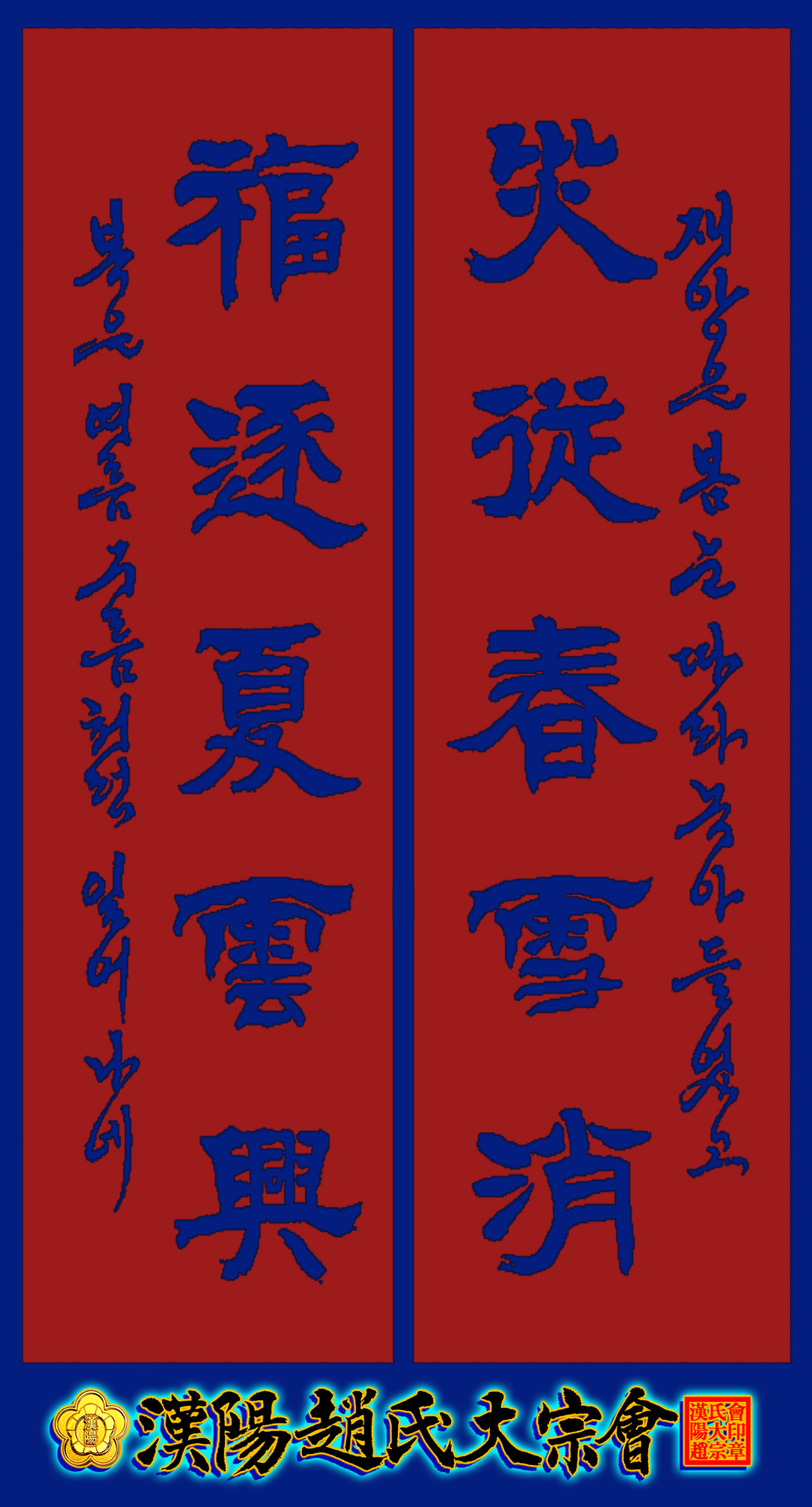

공은 자가 경부(警夫)이고 본관이 한양(漢陽)이니, 가계(家系)가 고려 때 첨의중서(僉議中書)를 지낸 휘 지수(之壽)에게서 나왔다. 이조 판서로 시호가 충정공(忠靖公)인 휘 인옥(仁沃)에 이르러 태조의 묘정(廟庭)에 배향되었는데, 이분이 지돈녕부사(知敦寧府事) 절효공(節孝公) 휘 뢰(賚)를 낳으니, 바로 참의 공(參議公)의 조고(祖考)와 선고(先考)이다. 참의공의 배위 원주 원씨(原州元氏)는 사정(司正) 유용(有容)의 따님이다.

공의 배위 회덕 황씨(懷德黃氏)는 지중추부사(知中樞府事) 상문(尙文)의 따님인데, 공을 따라 정부인(貞夫人)에 추증되고 공의 묘에 부장(祔葬)되었다. 아들 백형(伯亨)은 현령이고 현령의 아들 수(璲)는 대호군(大護軍)이다.

공은 일찍부터 문명(文名)이 드러나서 영릉(英陵 세종)의 태평성대에 벼슬하여 직위가 병조 정랑(兵曹正郞)에 이르렀다. 병조에서 군적(軍籍 군정(軍丁)을 등록한 장부)을 잃어버리자, 낭관과 아전들이 모두 죄를 얻을까 두려워했는데, 공이 조용히 구술하여 마침내 그 장부를 완성하였다. 얼마 뒤에 잃어버렸던 군적을 다시 찾아서 살펴보았는데 한 글자도 차이가 없으니, 사람들은 모두 놀라고 탄복하였다. 그러나 세상의 화(禍)에 걸려서 그 쓰임을 다하지 못하여 세상에 보기 드문 뛰어난 재능이 조금도 드러나지 못하였으니, 애석하다.

장릉과 광릉(光陵 세조)의 사이에 어진 사대부들이 모두 충성에 목숨을 바쳤는데, 충신의 가문에 또 효자 세 분이 있었으니, 충익공(忠翼公) 김종서의 아들 승규(承珪)와 충렬공(忠烈公) 하위지(河緯地)의 아들 박(珀)이고 또 한 분은 공이다. 김승규와 하박은 처자까지 죄에 연루되어 죽었고, 공은 유배형에 그쳤기 때문에 죽지 않았다. 그러나 원통함을 가슴속에 머금고 울분을 삼키면서 죽을 때까지 임금과 어버이에게 충절(忠節)을 바치는 것은, 화를 당하여 죽는 것에 비하면 더욱더 어려운 일이다. 가까운 때에 굽혔다가 먼 후세에 이르러 펴졌으니, 일의 처음을 근원해 따져보고 종말을 궁구해 보면 조금도 유감(遺憾)이 없다. 그렇다면 어찌 살아남은 것과 죽은 것에 차이가 있겠는가.

옛말에 이르기를 “효도는 실로 하늘의 떳떳한 도(道)이고, 충성은 아름다운 덕이 되어 백 가지의 행실에 우선하니, 한 마음으로 어기지 않았다.”라고 하였으니, 공이 바로 이에 가까울 것이다. 공의 후손인 윤흠(允欽)이 불초에게 명(銘)을 청하였는데 내가 여러 번 사양하였으나, 끝내 물리치지 못하고 마침내 연천(淵泉) 홍공(洪公)이 지은 행장을 근거해서 서술하고 이어서 명을 짓는다. 명은 아래와 같다.

아버지는 충성에 목숨을 바쳤고 / 父死於忠

아들은 효도에 목숨을 바쳤으니 / 子殉於孝

효도를 다하였기 때문에 / 惟其孝盡

충성으로 나라에 보답한 것이네 / 所以忠報

마음은 동쪽 영월로 달리고 / 心注東越

눈은 남쪽 영남을 바라보네 / 目斷南嶠

망경대(望京臺)는 채미와 견줄 수 있고 / 臺擬採薇

정랑봉(正郎峰)은 바로 측백나무 부여잡고 울부짖은 것이네 / 峯是攀栢

부끄러움이 없으니 / 其庶無愧

두 가지 이치가 똑같이 지극하네 / 二理同極

세성산(細城山)은 무너질 수 있어도 / 城山可崩

공의 이름은 마멸되지 않으리라 / 公名不泐

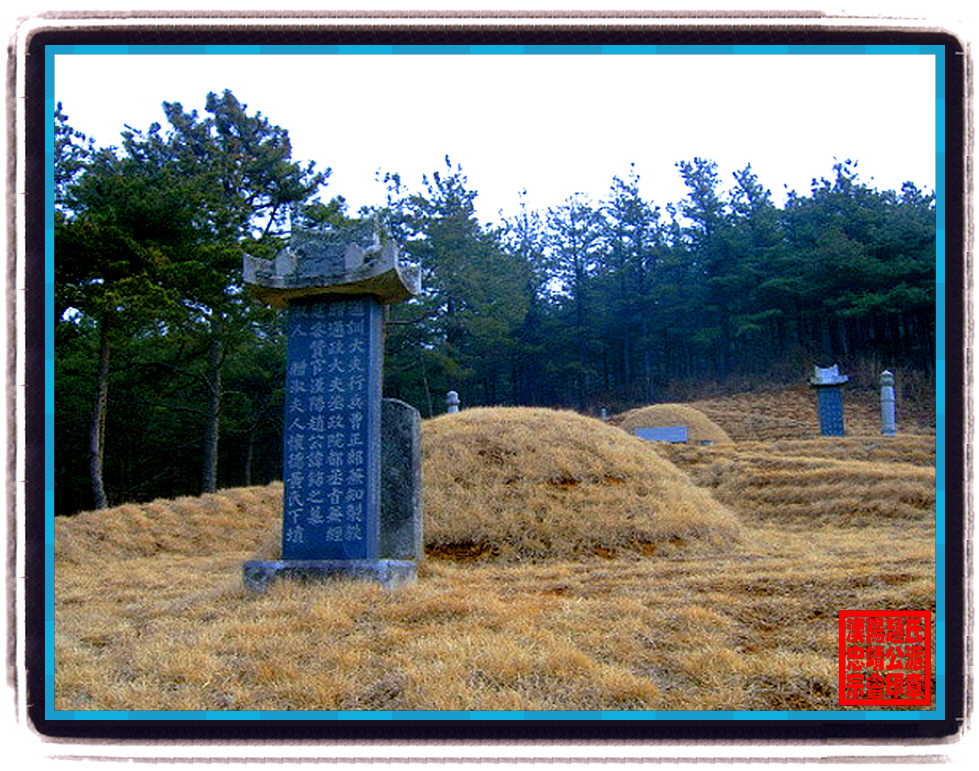

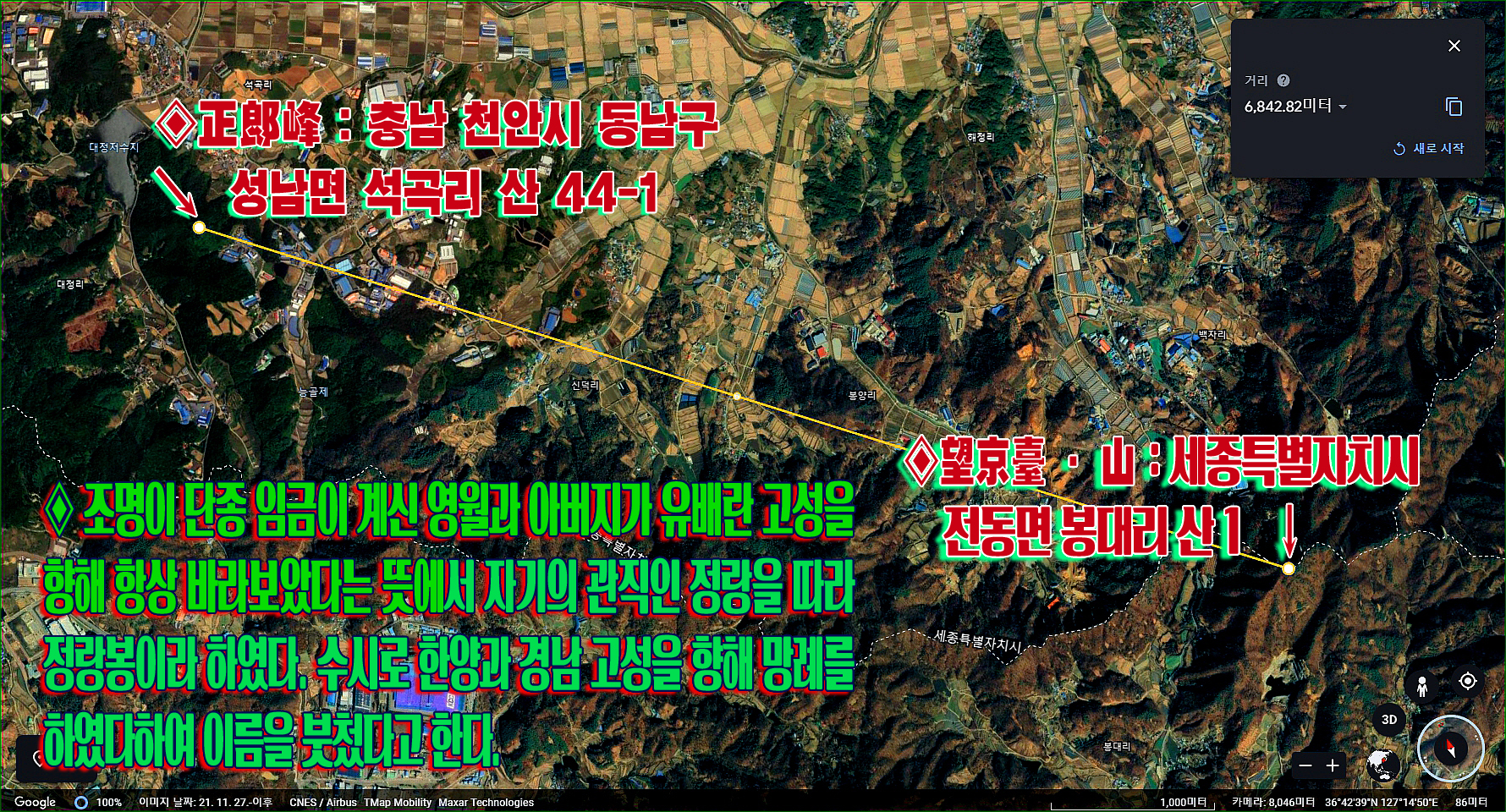

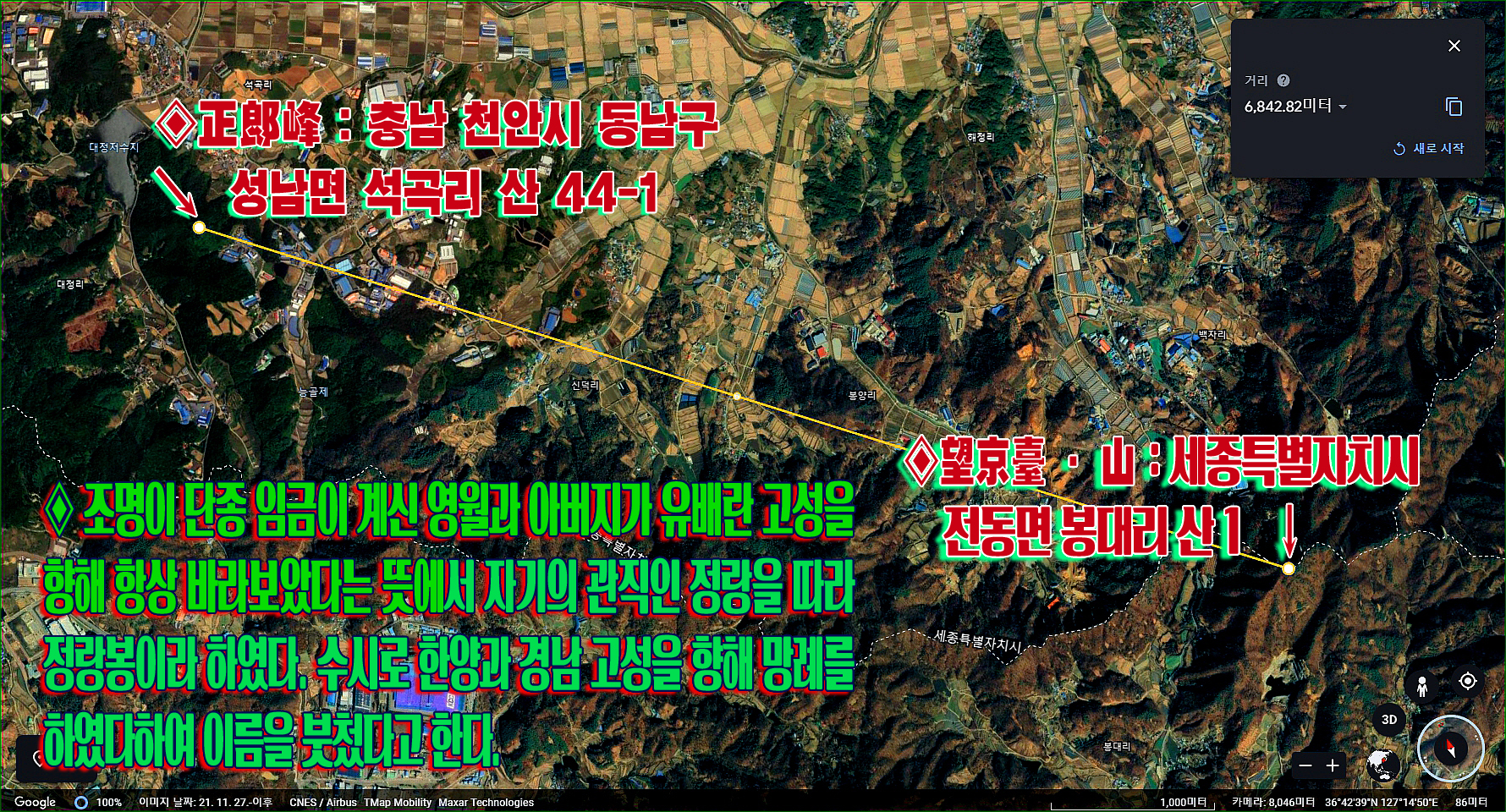

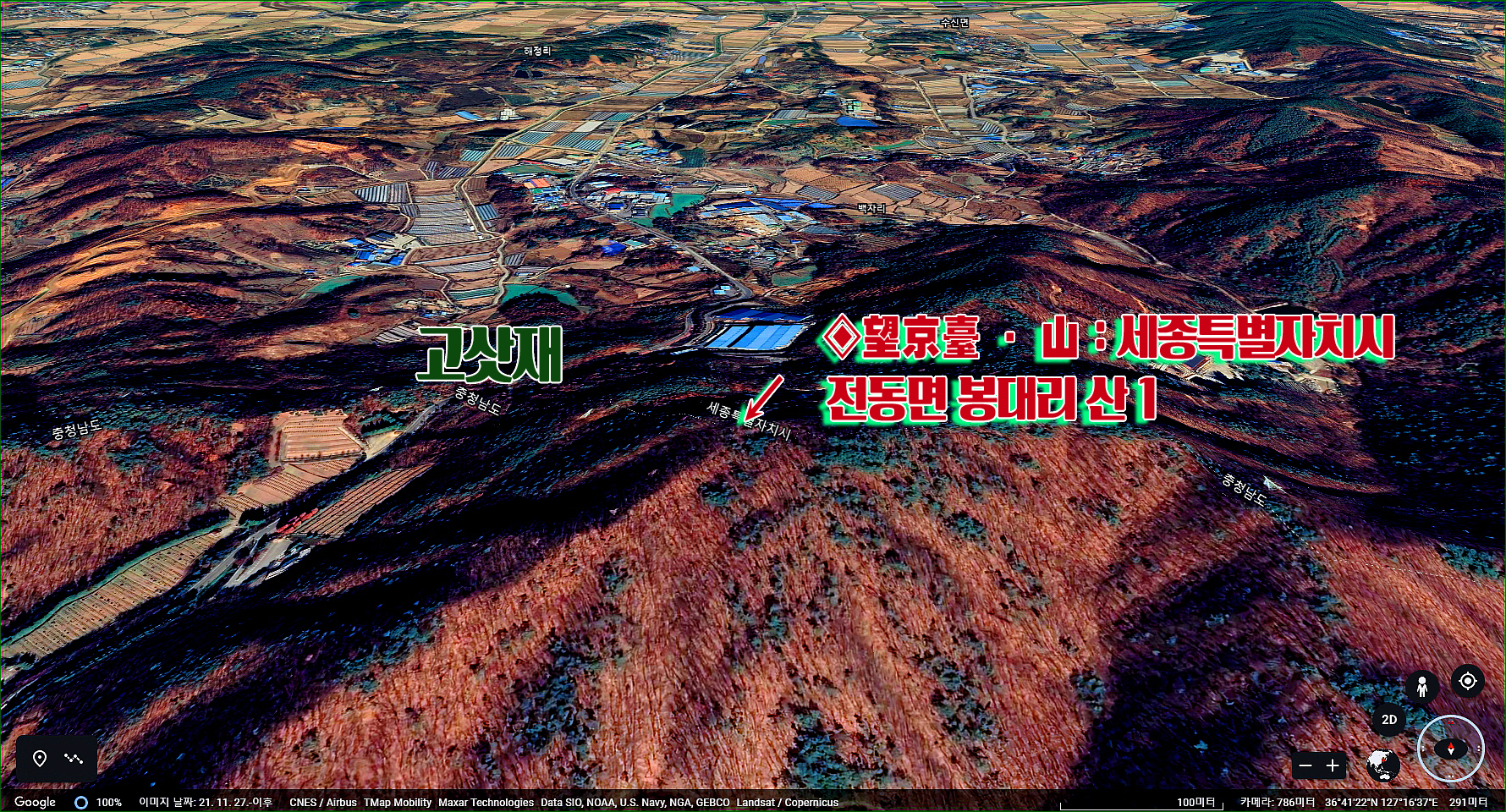

■충남 천안시 동남구 성남면 석곡리 산 44-1 ■

▲정랑봉과 망경대와의 거리: 약6.9km(14리)

[고삿재]

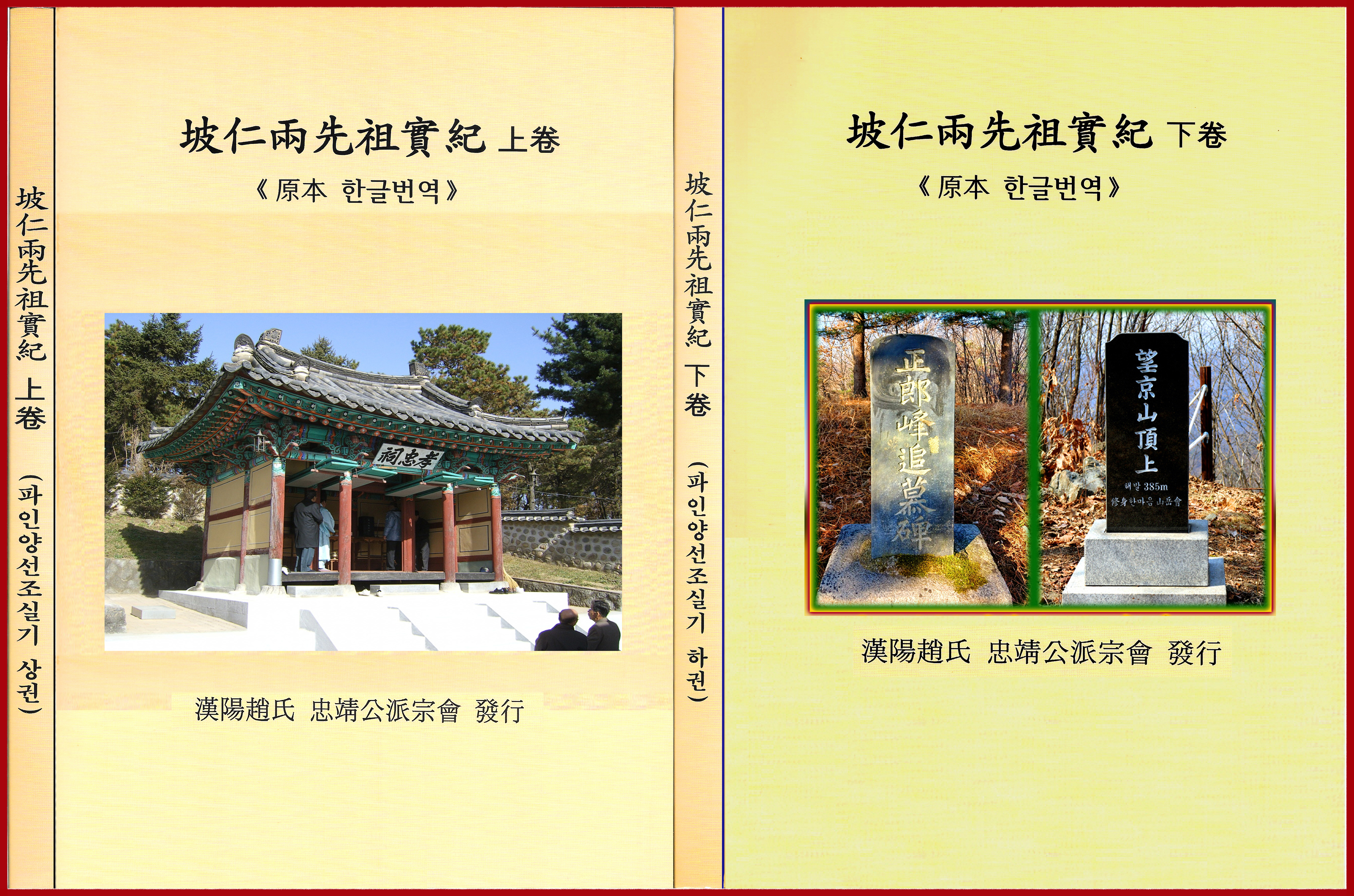

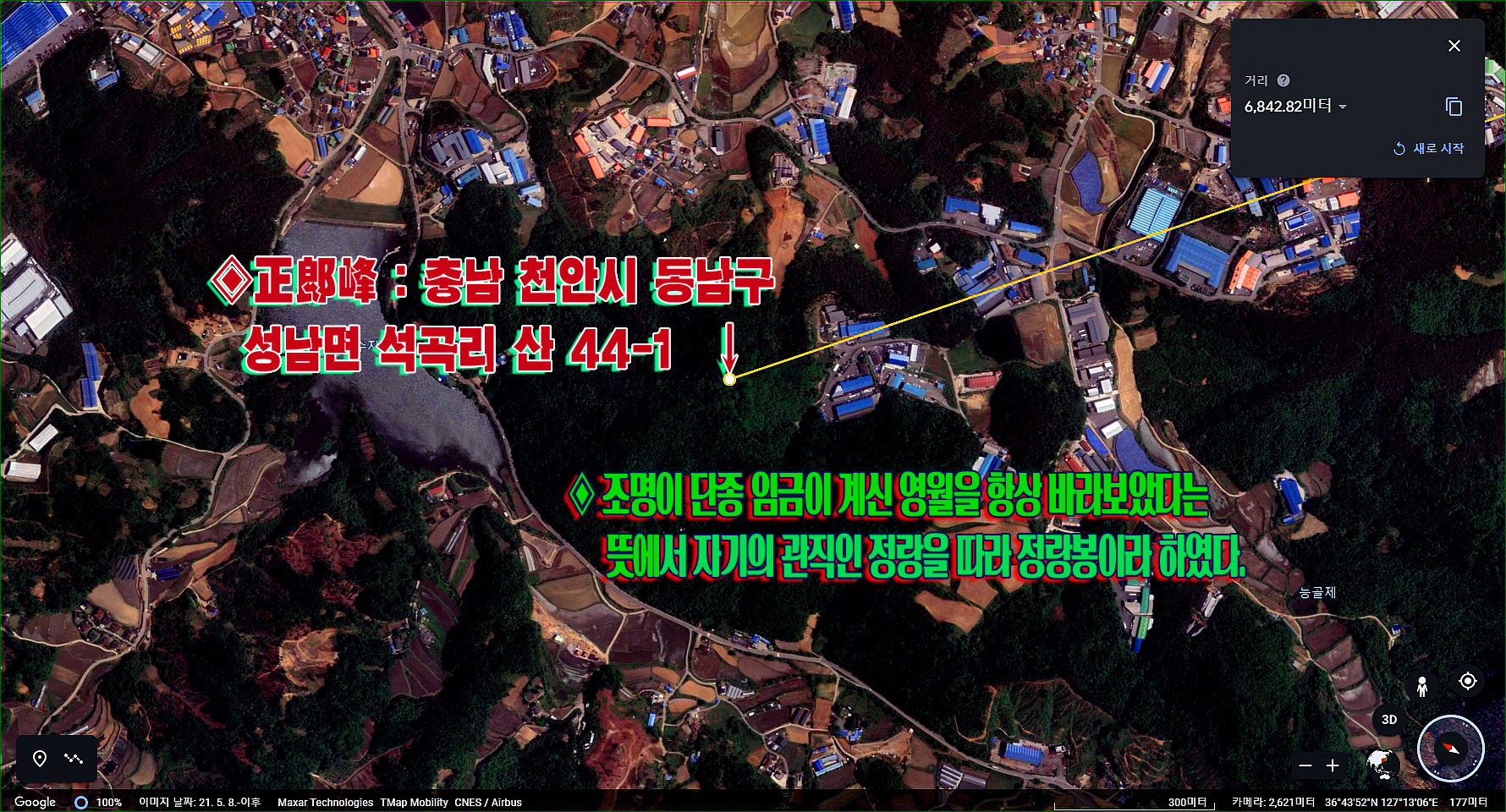

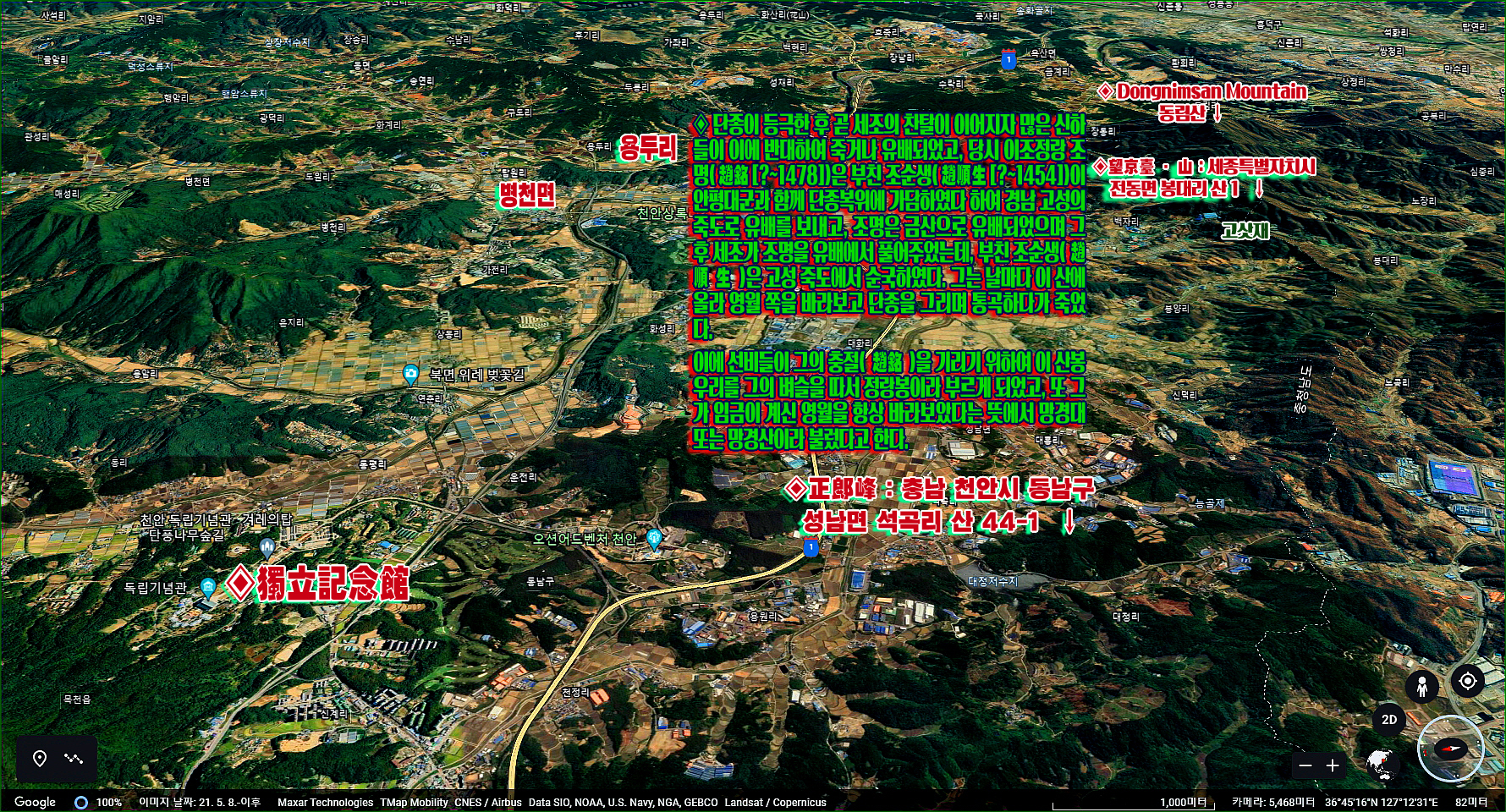

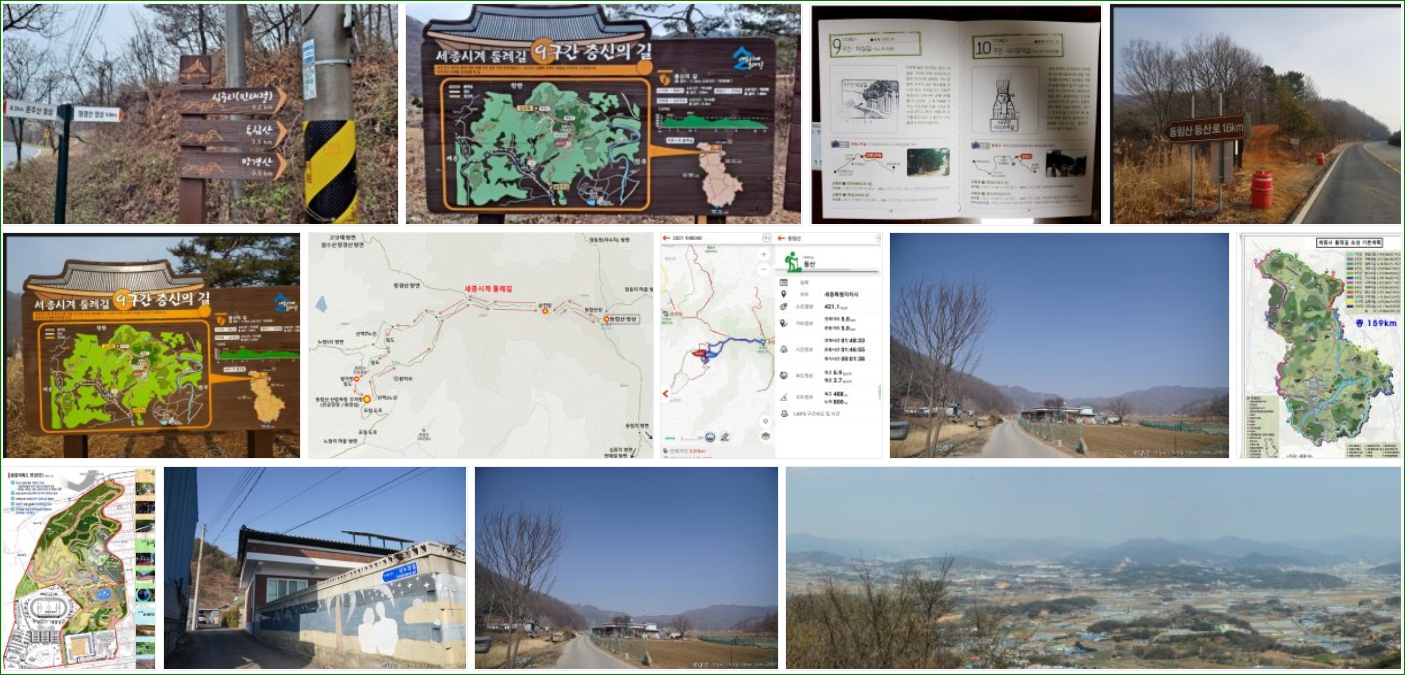

◈正郞峰 : 충남 천안시 동남구 성남면 석곡리 산 44-1

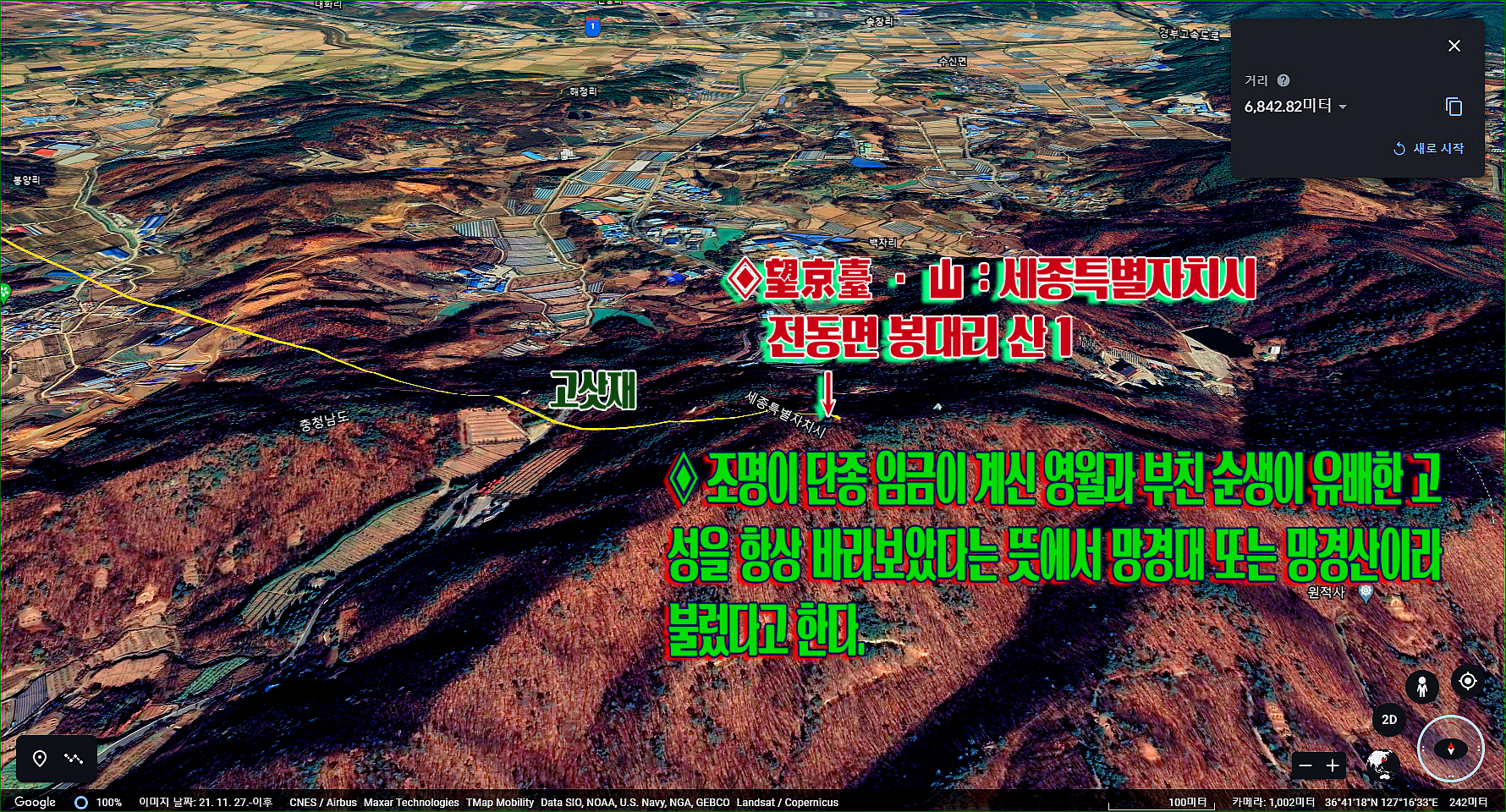

◈望京臺·山 : 세종특별자치시 전동면 봉대리 산 1

[獨立記念館]

○ 망경산(望京山 385m)은

서쪽으로는 운주산과 동쪽으로는 동림산으로 연결되는 능선상에 있는 산이다. 나즈막한 산이지만 북쪽으로 천안 흑성산과 은석산 너머 멀리 한양의 하늘을 바라볼 수 있는 산이라 하여 망경산이라 한다. 전국 여러 곳에 망경산이나 망경대(望京臺) 등의 지명이 분포하는데, 고도는 높지 않지만, 멀리까지 조망할 수 있어 얻은 이름으로 보인다.

‘경(京)’은 한양 혹은 임금을 상징하며, 나라에 상(喪)을 당하면 한양을 향해 한양인 이조정랑 조명(趙銘)이 망배(望拜)나 망곡(望哭)을 했던 곳이어서 유래되었다고 한다.

망경대/산은 충청남도 천안시 동남구의 수신면 백자리와 세종특별자치시 전동면 경계에 위치한 산이며 동쪽에는 동림산과 이어지고 북쪽에 수신면의 기름진 들판이 전개된다.

단종이 등극한 후 곧 세조의 찬탈이 이어지자 많은 신하들이 이에 반대하여 죽거나 유배되었고, 당시 이조정랑 조명(趙銘[?~1478])은 부친 조순생(趙順生[?~1454])이 안평대군과 함께 단종복위에 가담하였다 하여 경남 고성의 죽도로 유배를 보내고, 조명은 금산으로 유배되었으며 그 후 세조가 조명을 유배에서 풀어주었는데, 부친 조순생(趙順生)은 고성 죽도에서 순국하였다. 그는 날마다 이 산에 올라 영월 쪽을 바라보고 단종을 그리며 통곡하다가 죽었다.

이에 선비들이 그의 충절(趙銘)을 기리기 위하여 이 산봉우리를 그의 벼슬을 따서 정랑봉이라 부르게 되었고, 또 그가 임금이 계신 영월을 항상 바라보았다는 뜻에서 망경대 또는 망경산이라 불렀다고 한다.

청허루(淸虛樓) 주천현(酒泉縣)의 객관 서쪽에 있다. 석벽(石壁)이 깎아지른 듯한데 그 아래에 맑은 못이 있다. 판관 조명(趙銘)이 세운 것이다. ○ 김예몽(金禮蒙)의 시에, “달은 맑은 그림자를 나누어서 누(樓)의 모서리에 걸렸고, 바람은 저녁 때의 서늘함을 도와서 물 위에서 온다.” 하였다. 쌍수대(雙樹臺) 객관 서쪽에 있다.

청음정(淸陰亭) 객관 남쪽에 있다. ○ 이선제(李先齊)의 시에, “묶은 안개 처음 걷히고 해가 뜨려 하는구나. 장미꽃 피어 두루 섬돌에 비춰 눈부시네. 난간에 의지하여 홀로 앉으니 다른 할 일 없는데, 어디선가 두세 번 꾀꼬리 소리 들려오네.” 하였다.

숭화정(崇化亭) 주(州)의 서쪽 2리쯤에 있다. ○ 이숙함(李淑瑊)의 기(記)에, “나의 벗 자간(子幹) 민정(閔貞) 군이 원주 목사(原州牧使)로 나간 지 해포가 되었는데, 나에게 편지를 보내어 말하기를, ‘원주는 관동지방의 계수(界首 도의 수부)이다. 치악(雉岳)의 한 자락이 서쪽으로 잇달아 백여 리를 달려와서 주(州)의 진산이 되었다. 모든 읍의 공관(公館)과 관고(筦庫 창고)와 영각(鈴閣 군청)이 다 여기에 자리잡았다. 진각(鎭閣)의 남쪽에 우뚝 솟은 땅이 있으니 평평하기는 바둑판 같고 매우 시원하다. 두 면은 산을 등지고 있어 소나무와 전나무가 빽빽하게 서있고 한 면은 앞에 강물을 굽어보며 초원과 평야가 넓고 펀펀하게 펼쳐져 있다. 산뜻하게 세속과 단절되어 노닐고 휴식하는 곳으로 할 만하다. 이에 그 위에 정자를 짓고 항상 관아의 근무시간이 끝난 뒤에 지팡이 짚고 가서 정자 위에 단정히 앉아 있는다. 그러면 때로는 도포를 입은 무리들이 책을 끼고 오는 자가 있어 곧 계발(啓發)하여 시서(詩書)와 예악(禮樂)으로써 가르친다. 그리고 소장(訴狀)을 제출한 백성으로서 윤리에 어그러진 자가 있으면 곧 사리를 밝혀 타일러, 효도하고 우애하고 충신하는 길로 인도하니, 이것은 다 정자가 주는 도움이다. 그런 까닭에 편액(扁額)을 숭화(崇化)라고 하였으니 그대는 거기에 기(記)를 쓰라.’ 하였다.

나는 그 편지를 다 읽고 나서 탄식하기를, ‘임금이 하늘과 땅 사이에 자리잡으시니 백성들이 지극히 많아서 홀로 다스릴 수가 없으므로 반드시 지방장관의 어진 이를 얻어서 그 어루만지는 일을 맡기는 것이다. 장부가 세상에 태어나면 포부가 지극히 큰 것이다. 재상이 되지 못한다면 반드시 백 리 되는 큰 고을의 수령이 되어 그의 정교(政敎)를 시행하고자 한다. 그러나 그 정사하는 일은 교화(敎化)가 근본이고, 형벌과 법률은 말단의 일이다. 능히 근본과 말단을 구분할 줄 알아서 교화를 숭상하는 일로써 우선하는 것 또한 어렵다. 옛날 자유(子游)는 성인 문하의 뛰어난 제자로서 무성(武城)의 수령이 되어 음악과 노래로써 다스려서 군자와 소인으로 하여금 다 도(道)를 배우게 하였으니, 그것은 교화를 숭상하는 일이었다. 그러나 자유는 때를 만나지 못하여 능히 큰 포부를 베풀지 못하고 교화가 아주 조그마한 고을에 그쳤을 뿐이었다. 그런 까닭에 우리 공 부자(孔夫子)는 「닭 잡는 데 무슨 소 잡는 칼을 쓴단 말인가.」 하고, 희롱하였던 것이다. 이제 자간(子幹)은 성명(聖明)한 세상을 만나, 장원급제하여 옥당(玉堂)을 거쳐 대각(臺閣)에 출입하였고, 성균 사성(成均司成)을 역임하여 국자제(國子弟)들을 가르쳤다. 조정에서 바야흐로 지방의 수령을 중하게 여기게 되었는데, 자간(子幹)이 유학(儒學)으로 행정하고 지방을 잘 다스리며 백성을 구제할 재능이 있음을 알고 특별히 뽑아서 본주(本州)의 목사로 삼았다. 자간이 수레에서 채 내리기도 전에 먼저 유교를 들고 나왔다. 먼저 벼 몇 섬을 내어서 학름(學廩 고을의 학교인 향교에 유숙하는 학생들을 먹이는 재단)을 만들고 또 그 관내의 여러 사람들에게 권유하여 등차가 있게 벼를 내놓게 하여 그 원본(元本)과 이식(利殖)을 저축하여 결핍되지 않게 하였다. 문서의 처리와 수렴(收斂)하는 일 이외에 깊이 주의하는 것은 교화(敎化)이다. 또 곧 높은 정자를 세우고 시서예악의 가르침과 효제충신의 도(道)를 펴는 데 이용하니, 곧 온 고을 안에 화기가 가득하게 되었다. 이것은 곧 교화를 숭상하기 위함이며, 형(刑)이 없게 하기 위한 것이니, 풍광(風光)과 경치에 빠져 놀러다니기 위한 시설은 아니다. 다른 날 성상(聖上)의 포상(褒賞)을 받아 조정에 들어가 큰 벼슬에 제수되면 크게 헌의(獻議)하여 도를 행할 수 있게 될 것이다. 장차 교화는 한 나라에 미치고 혜택은 만민에게 돌아갈 것이니 어찌 다만 백리 되는 고을에 그칠 뿐이겠는가. 무성(武城)과 같은 조그마한 고을은 정말 어린애 장난 같을 뿐이다. 사관(史官)이 크게 특별히 써서 한(漢) 나라의 순리(循吏 법을 잘 지키고 도리에 잘 맞게 다스리는 관리)인 공수(龔遂)ㆍ황패(黃霸)의 전기(傳記)를 잇게 될 것이 분명하다. 이것으로 기(記)를 써서 돌려보내노라.' 하였다.” 하였다.

■정랑봉 조명 추모비명 (正郞峰 趙銘 追慕碑)■

천안시 동남구 성남면 석곡리 태양마을 정랑봉에 있는 정랑 조명 추모비는 조명이라는 분이 매일 올라 단종의 능이 있는 영월쪽으로 망곡하였으므로 정랑봉이 되었다 한다. 참판 김경규가 지은 추모비가 수풀과 잡목에 묻혀 잊혀진 것을 천안 향토문화 연구회 김종식의 노력으로 밝혀져 세상에 알려지게 되었다.

어느 문객이 세상 모두가 세조의 땅인데 이곳 한 봉우리는 단종의 땅이라 칭송했었다. 목천 충렬사에 배향되었던 이 고장의 인물이다.

천안향토문화연구회 회장

한국문인협의 간사

전) 동남구 문화원 향토연구소 소장

천안시 구성동 476-13 익수당 한의원

=재활운동사 김종식=

정랑봉조명추모비문(正郞峰趙銘追慕碑文)

=인촌(仁村)공 조명(趙銘)=

정랑 조명은 조선 단종 조에 살다간(~ 1478년) 이지역의 충신이다. 관향은 한양(漢陽)이며 호는 인촌(仁村)이고 자는 경부(警夫)이다. 태조 배향공신 조인옥(太祖 配享功臣 趙仁沃)은 증조부이며 지돈녕부사 뇌(知敦寧府事 뇌)의 손자이다. 부친 순생(順生)은 이조참판(吏曹參判)을 지냈다. 세조에 의해 귀향 간 단종 복위를 꾀하다 고성으로 귀향가고 아들 명은 부친을 도운 죄로 금산으로 귀향 갔다. 어머니는 원주원씨(原州元氏)로 사정 유용(有容)의 따님이다.

귀향에서 풀려난 명은 목천 신기로 이사를 와 집 뒤의 산에 관복에 홀을 잡고 올라 영월과 부친이 귀향 간 고성을 향해 절을 하며 통곡하기를 죽을 때 까지 하니 사람들은 전국이 세조의 땅인데 이 산만이 노릉의 산이다 하니 사람들은 그 산을 정랑봉이라 하니 현재 천안시 성남면에 있다. 노릉은 단종을 말한다.

후에 관복에 홀을 잡고 그 산에서 죽으니 인근 병천 용두리 야산에 장사 지냈다. 많은 시간이 지난 후에 이 마을 선비 김경규가 주동 하여, 정랑봉 추모비를 세워 공의 충절을 후세에 전하려 했다. 세월이 유원해저 공신들의 충의가 멀어져 잊혀져, 추모비의 위치가 구전되지 않으니 사람들의 마음에서 멀어져 잊혀졌다. 본인이 이위치를 몇 달 추적하여 학계에 보고하고, 언론에 발표해 공의 충절을 후세에 전하고 기록으로 남겨 전한다.

●정랑봉조명추모비명(正郞峰趙銘追慕碑銘)●

[원 문]

==正郎峰 追慕碑==

環東土數千里 群山列立萬千其峰 名稱亦何限而直不過厥初尋常之爲也 惟大麓之 正郞峰則不然 峰在縣南大陽洞 後因故端廟名臣正郎趙公忠孝而著焉

趙公諱銘 號仁村 漢陽世家 莊陵伏節 吏曹參議 坡西先生諱順生之子也 妙年擢第歷踐淸顯 當癸甲之稽一門九竄 公時以正郎 編配錦山及上王遇害 父公受命催痛茹冤 如欲无生後蒙原宥 量移本縣 僦居細城山西 卽所謂大陽洞者是也

痛君父匪命 日三登家後高峰 東拜南號 以爲常 蓋莊寢在寧越 父公後 命 受因固城也 因柴毁而歿 縣人號是峰曰正郎 正郎之稱自此始焉

仁志之士 遊散之客 莫不登臨 想像歌詠其事 縣倅安公鼎福 以正郎峰三字揭試題 繡衣金公履成 有端廟乾坤 只一峰之句 誠曠世之與感也 其曰瞻彼高峰 永世淸風 剛齋宋先生所製祝辭也

峰之東南十餘里許 又有臺曰望京 蓋以公每於吉望具朝衣 朝芴 望拜京華 以展舊君朝儀也 迨仁陵感際 贈公直提學 士林立忠烈祠 以祝之 又後陵祀肅廟展 公所居之村 自其僦居 鄕人稱多 仁村而因稱公號 後改今名大陽地 區現屬天安郡治下 峰巒今爲柳氏家私有 嗚呼 物換星移 滄桑屢變 惟此一芴 靑峰不磨不頹 帶得万千峰 氣象而崒然特立 婦儒之傳誦不? 雲仍之追慕深增依

程子所謂 水不忍廢地 不忍荒之義 建貞珉以表之 其贊劃者后孫炯元也 噫欲觀公之遺躅 斯有峰焉 欲詳名之徵情蓋觀乎此碑也 後千百世 尙有以識公之大節也夫 嗚呼子規?月 白夜公之英靈 其必徜徉乎 其上而恨亦無窮矣 今其遠孫喆衡屬余記之 究論余是峰下居人 每登臨歎賞久矣

吾王考 提學公亦嘗有詩曰 正郎峰在北 追憶趙先生 竊愈感焉 遂書之如右 時端廟後九甲戌中秋也

嘉善大夫 前行奎章閣副提學 安東 金敬圭 撰

前行章陵參奉 完山 李錫永 謹書

景仰 高山慕孝忠 今人詳說 正郎蹤試看當日罔非土 端廟乾坤之一峰 繡衣使 市隱 金履成

梅竹樓前啼蜀禽 望景臺上暮雲深 可憐一片峰頭月長照 孤臣戀闕心 經筵官 峿堂 李常秀 乙亥 春立

우리 동토 수 천리 여러 산들이 줄지어 서 있고 만천봉우리가 있으니, 명칭이 얼마나 많을까 마는 역시 그 처음 심상으로 이름 지어진 것에 불과하되, 오직 대록(大麓)의 정랑봉(正郞峰)은 그렇지 않다. 봉우리는 헌의 남쪽 대양동(大陽洞)에 있는데, 후에 단종조(端宗朝)의 명신(名臣)이신 정랑 조공(正郞 趙公)의 충효로써 이런 이름을 갖게 되었다.

조공(趙公)의 휘(諱)는 명(銘)이요 호는 인촌(仁村)이며 한양(漢陽)이 세가이다. 단종조(端宗 朝) 이조참의(吏曹參議)를 지낸 파서(坡西)선생 휘 순생(順生)의 아들이다. 어려서 과거에 급제하여 청현을 두루 지내다가 계유정란(癸酉靖難)에 일문이 많은 화(禍)를 당했다. 공이 이때 정랑으로 금산에 유배되었다가 상왕께서 해를 당함에 부공이 소식을 듣고 애통해 하고 원통해 하며 생에 욕심이 없었다. 후에 정치적 환멸에 본 현으로 이사를 와 정착하여 세성산(細城山) 서쪽에 살았는데 즉 대양동(大陽洞)이 이 곳이다.

임금과 부친(君父)이다 비명(匪命)으로 돌아가심을 애통히 여겨 하루 세 번 집 뒤 높은 봉우리에 올라가 항상 동쪽으로 절하고 남으로 울부짓음을 일상으로 삼았다. 장릉(莊陵)은 영월(寧越)에 있는데 부공이 후명으로 고성(父公 後命 固城)에 귀향 가서 얼마나 자주 그렇게 하였는지 그것 때문에 사립문이 달아 없어질 지경이 되었으므로 마을사람들이 이 봉우리를 정랑봉(正郞峰)이라 하니, 정랑은 조공의 관직에서 온 것이며, 산의 명칭은 여기서 시작된다.

인(仁)을 마음에 둔 선비와 유람하는 나그네로 자연에 임하여 마음을 시로 읊지 않음이 없다. 현의 원님인(縣監) 안정복(安鼎福)이 정랑봉(正郞峰) 세 자를 써서 걸었고 어사 김이성(御使 金履成)의 단묘 건곤이 다만 이 한봉우리라는 구절은 진실로 광세의 감흥을 일으킨다. "첨피고봉 영세청풍(瞻彼高峰 永世淸風)"이라는 것은 강재 송선생(剛齋 宋先生)이 축사한 것이다.

봉우리 동남쪽 십 여리 쯤 또 누대가 있는데 망경대(望京臺)라고 한다. 대개 공이 매일 의복을 갖추어 입고 홀기를 잡고 한양(京)을 바라보며 절하며 군신(君臣)의 예의를 갖추었기 때문이다. 인조 때에 이르러 공에게 직제학(直提學)을 제수하고 사람들은 충렬사(忠烈祠)를 세워 제사하고 또 후에 숙묘전(肅廟展)에 제사하였다.

공이 살았던 마을은 공이 산 다음부터 마을사람들이 인촌(仁村)이라 칭하였으며 이것이 또한 공의 호가 되었다. 후에 대양(大陽)으로 이름을 고치니 현재는 천안군(天安郡)의 치하에 속한다. 봉우리는 지금 유씨(柳氏)들의 사유지가 되었다.

오라 세월과 강산이 여러 번 바뀌고 변했는데 오직 이 우뚝한 봉우리는 마모되지 않고 무너지지 않아 만천봉의 기상을 띠어 우뚝 솟아 있어 부녀자들과 선비들이 전하며 쇠퇴하지 않아 후손들이 추모함이 깊도다.

정자(程子)께서 이르길 물은 땅을 폐하지 못하고 황폐하게 하지 못하게 하지 못한다고 하신 뜻으로 곧은 비석을 세워 이를 표하노니 그 논의를 주도한 것은 후손 형원(炯元)이다. 아! 공이 남기신 발자취를 보고자 한다면 이 봉우리에 있을 것이며 그 명칭의 자세함을 알고자한다면 이 비석을 볼지어다. 천백세가 지나더라도 이 비석으로 인하여 공의 큰 절개를 알게 될 것이다.

오오라 자규(子規)가 우는 그믐날이면 공의 꽃다운 영혼이 그 반드시 봉우리 위를 배회할 것이며, 한스러움이 또한 무궁할 것이다. 지금 그 먼 후손 철형(喆衡)이 나에게 와서 기문을 부탁하거늘, 나는 이 봉우리 아래 사람이라 매양 이곳에 올라 단식한 것이 오래되었다.

나의 할아버지 제학(吾王考 提學)공께서 일찍이 시를 지어 말씀하시길, 『정랑봉이 북쪽에 있으니 조선생을 추억하노라』하셨다. 가만히 느낌이 있어 드디어 이렇게 쓰노라, 때는 단묘 이후 아홉 번째 갑술년 중추절이었다.

가선대부전행규장각부제학을 지낸 안동 김경규(嘉善大夫前行奎章閣副提學 安東 金敬圭)가 삼가 짓고, 전 장릉참봉 완산 이석영(前 章陵參奉 完山 李錫永)은 삼가 쓰다.

♠천안 잃어버린 역사를 찾아...

정랑봉추모비(正郞峰追慕碑) : 천안시 동남구 성남면 석곡리 정랑봉(正郞峯)

천안하면 훌륭한 인물을 많이 배출한 곳이기도 하다. 하지만 조선조 충신 조명(趙銘)이라는 분을 아는 이는 많지 않을 것이다.

조명에 대해 재 조명해 보자.

조선조 세조(世祖)가 된 수양대군 유(首陽大君 유 字는 粹之)는 권력에 눈이 멀어 나이 어린 조카인 단종(端宗)을 권좌에서 내치고 그도 모자라 사약(死藥)을 먹여 죽였다. 이 때 이 일을 주도한 간신배들이 있는가 하면 죽음을 두려워하지 않은 많은 충신(忠臣)들이 분연이 일어나 단종 복위에 목숨을 내놓았다.

조명의 부친인 순생(順生)이 이에 연루 됐다 하여 전라도 고성으로, 그의 아들인 명은 금산으로 귀양을 보냈다.

조명(?~1478) 관향은 한양(貫鄕 漢陽)이며, 자는 경부(字 警夫), 호는 인촌(號 仁村)이다. 부인은 회덕황씨(懷德黃氏)이다.

태조 이성계 묘정(太祖 李成桂 廟廷)에 배향된 개국공신 인옥(開國功臣 仁沃)의 증손이다. 지 돈녕부사(知敦寧府事) 뇌(賚)의 손자이고 이조참판(吏曹參判) 순생(順生)의 아들이다.

어머니는 원주 원씨(原州元氏)로 사정을 지낸 유용(有容)의 따님이다.

명은 어려서부터 총명해 16세의 어린나이로 과거에 합격해 문과에 급제해서 병조정랑이 있었던 1453년(단종 원년)에 한명회 일당이 일으킨 계유정란 때 아버지 순생과 함께 죄를 물어 금산에 관로로 유배 됐다.

순생은 황보인, 김종서 등과 함께 단종을 지키려다 전라도 고성으로 유배됐고 그도 모자라 사약을 먹고 죽었다.

안평대군 용(瑢)에게 아부해 매일 왕래하면서 한명회 일당이 세운 새로운 왕조 세조에게 역도의 죄를 지었다 해, 모든 재산을 몰수당하고 자손들은 죄를 물어 귀향, 아녀자들은 재상가의 노비로 삼았다.

세조의 실록엔 조순생의 부인 원주 원씨는 처음에 전 부사직 이몽가(府使直 李蒙哥)의 노비로 보냈다가 임자번(林自蕃)의 노비로 주었다 기록하고 있다.

아들 조명은 아버지 순생(順生)이 귀향 갈 때 연좌제(緣坐制)의 죄를 물어 금산에 유배(流配)됐다. 그러고도 세조 일당들은 불안했던지 당시 계유정란에 가담된 자들에게 모두 사약 먹여 죽였다.

그러던 어느 날에 세조(世祖)가 속리산과 온양에 산양과 온천을 왔을 때 어느 신하가 역도들은 다 죽고 왕좌가 안정됐으니, 역도 조순생의 아들 조명이 적소에 있으니 부자의 죽음으로 한 집안의 대를 끊을 수 없다고 간해 명을 풀어 줬다.

명은 정치에 환멸을 느껴 아버지가 죽은 고성 땅과 단종이 죽은 영월을 돌아보고, 목천 신기(新基)에 정착하게 됐다.

순생의 묘소와 명의 묘소는 천안시 병천면 용두리에 있고, 인군(引郡)에 한양 조씨들이 많이 사는 것으로 보아 인근에서 출생한 것으로 추정하고 있다.

목천 신기에 살면서 매일 아침저녁으로 뒷산에 올라 단종이 승하 하신 강원도 영원을 향해, 또 아버지가 돌아가신 고성을 향해 망배통곡(望拜痛哭) 하기를 폭우뇌성과 북풍한설(暴雨雷聲 北風寒雪)에도 멈춘 날이 없었다. 조명은 16살에 문과에 급제하고 20살 전후로 정랑에 오른 인재로 그 알량한 왕좌의 싸움에 회생된 조선시대가 낳은 충신중의 충신이다.

▶또 다른 천안의 청량포 ‘정랑봉’= 천안시 성남에 전해오기를 조명이 단종을 추모하며 매일 올라 통곡망배 하던 망향산이 있다는 구전을 듣고, 천안향토회 김종식연구사는 수차례 이곳을 방문해 찾았지만 없었다.

그의 노력끝에 수신면 망경산을 수차례 오르다 석곡리에 정랑봉에 추모비가 있다는 지인의 안내로, 사진작가 이종덕과 함께 올라보니 이곳은 김종식 연구사가 조명의 비를 찾기 위해 수차례 다니며 지나쳤던 곳이다.

향토사학자 김종식과 이종덕 작가는 몇 시간의 노력으로 비석부근에 우거진 나무와 풀을 베어 보니, 정랑봉추모비(正郞峰追慕碑)라는 4자짜리의 작은 비석을 발견했다.

지난 2006년 여름의 일이다. 당시작가 이종덕작가 김종식연구사와 금석문 발굴에 늘 함께한 인물이다. 며칠 뒤, 천안 전통문화 연구회 회원들이 답사, 탁본을 떠 번역을 했다.

비문의 내용을 보면‘정랑봉 추모비명 (正郞峰 追慕碑)’ 우리나라 땅 수천리에 여러 산들이 줄지어 서있고, 만천봉우리가 있으니 명칭이 얼마나 많을까 마는, 역시 그 처음 심상으로 이름 지어진 것에 불과하되 오직 대륙의 정랑봉(正郞峰)은 그렇지 않다.

봉우리는 현의 남쪽 대양동(縣 南 大陽洞)에 있는데 후에 단종조의 명신(端宗朝 名臣) 정랑 조공(正郞 趙公)의 충효(忠孝)서 이름이 지어지게(作名) 됐다.

조공의 휘는 명(趙公 諱 銘)이요. 호는 인촌(號 仁村)이며 한양이 세가(漢陽世家)이다. 단종 조 이조참의(端宗 朝 吏曹參議)를 지낸 파서선생 휘 순생(坡西 先生 諱 順生之 子)의 아들이다. 어려서 과거에 급제해 청현(淸顯)을 두루 거치고 계유정란(癸酉靖亂)에 일문이 구찬지화(九竄之禍)를 당했다.

공이 이때 정랑(正郞)으로 금산(錦山)에 유배됐다가 상왕(上王 단종을 말함)께서 해(害)를 당함과 부공(父公)의 소식을 듣고 애통하고 원통해 생에 의욕이 없었다.

후에 생의 환멸(還滅)을 느껴 본 현 세성산 서쪽(本 縣 細城山 西)에 살았는데 지금의 대양동(大陽洞)이 이곳이다.

임금과 부친이 비명(匪命)에 돌아가심을 애통히 여겨 하루 세 번씩 집 뒤 높은 봉우리에 올라가 항상 동으로 절하고 남으로 울부짖음을 일상으로 했다(東拜南號).

장릉은 영월(寧越有 莊陵)에 있고, 고성(固城)은 후명(後命)으로 부친이 귀향을 가서 사사(賜死)된 곳이다. 얼마나 그러했는지 사립문이 달아 없어질 지경이 됐으므로, 마을 사람들이 이 봉우리를 정랑(正郞)이라 하니 정랑이라는 명칭(名稱)이 여기서 시작된다.

인에 마음을 둔 선비와 유람하는 나그네로 자연에 임하여 마음을 시로 읊지 않음이 없다. 본 현의 수장(本縣 首將)이신 안정복(安鼎福)이 ‘정랑봉(正郞峰’세자를 써서 걸었고, 암행어사 김이성(暗行御史 金履成)은 “단묘건곤이 다만 이 한 봉우리라는 구절은 진실로 광세의 감흉을 일으킨다.” 그 “첨피고봉 영세청풍(瞻彼高峰 永世淸風)”이라는 것은 강제 송 선생(剛齊 宋先生 祝辭)이 축사(지은 글) 한 것이다.

봉우리 동남쪽 십 여리쯤 또 누대(樓臺)가 있는데 망경대(望京臺)라고 한다. 대개 공이 매일 의복을 갖추어 입고 홀기를 들고 서울을 바라보며 절하며 군신(君臣)의 예의를 갖추었기 때문이다.

인조(仁祖) 때에 이르러 공에게 직제학(直提學)을 제수하고 사림(士林)들은 충열사(忠烈祠)를 세워 제사하고 또 후에 숙묘전(肅廟殿)에 제사했다.

공이 살았던 마을은 공이 산 다음부터 마을 사람들이 인촌(仁村)이라 칭(稱)하였으며 이것이 또한 공의 호(公之號)가 되었다. 후에 대양(大陽)으로 이름을 고치니 현재는 천안군의 치하에 속한다. 봉우리는 지금 유씨(柳氏)들의 사유지가 되었다.

아! 세월이 바뀌어 강산이 여러 번 변했는데 오직 이 우뚝한 봉우리는 마모되지 않고 무너지지 않아 만천봉의 기상을 띠어 우뚝 솟아 있어 부녀자들과 선비들이 전하여 쇠하지 않아 후손이 추모함이 깊도다.

장자께서 물은 차마 땅을 폐하지 못하고 차마 황폐하게 하지 못한다고 하신 뜻으로 곧은 옥돌(비석)을 세워 이를 표하노니 그 논의를 주도한 것은 후손 형원(後孫 炯元)이다.

아! 공의 남기신 발자취를 보고자 한다면 이 봉우리에 있을 것이며 그 명칭의 자세함을 알고자 한다면 이 비석을 볼지어다. 천 백세가 지나더라도 이 비석으로 인하여 공의 큰 절개를 알게 될 것이다.

오호라! 자규(서쪽새)가 우는 그믐날이면, 공의 꽃다운 영혼이 반드시, 봉우리 위를 배회할 것이며, 한스러움이 또한 무궁 할 것이다. 지금 그 먼 후손 철형(喆衡)이 나에게 와서 기문(記文)을 부탁하거늘 나는 이 봉우리 아래 사람이라 매양 이곳에 올라 탄식 한 것이 오래 되었다.

나의 조부 제학공(祖父 提學公)께서 일찍이 시를 지어 말하기를 “정랑봉이 북쪽에 있으니 조 선생을 추모하노라”하셨다. 가만히 느낌이 있어 드디어 이렇게 쓰노라 이때는 단묘 이후 아홉 번째 갑술년 중추절이다.

가선대부 전행 규장각 부제학을 지낸 안동 김경규는 삼가 짓고 전 장릉참봉을 지낸 완산 이석영은 삼가 쓰노라.

(嘉善大夫 前行 奎章閣 副提學 安東 金敬圭 謹撰 前行 莊陵參奉 完山 李錫永 謹書)라고 기록돼 있다.

천안향토문화연구회 회장

한국문인협의 간사

전) 동남구 문화원 향토연구소 소장

천안시 구성동 476-13 익수당 한의원

=재활운동사 김종식=

728x90

반응형

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| ㅔ●1681년 김산 직지사사적비(直指寺事蹟碑 )조종저(趙宗著)●金山黃岳山直指寺事蹟碑銘幷 序 (6) | 2024.07.14 |

|---|---|

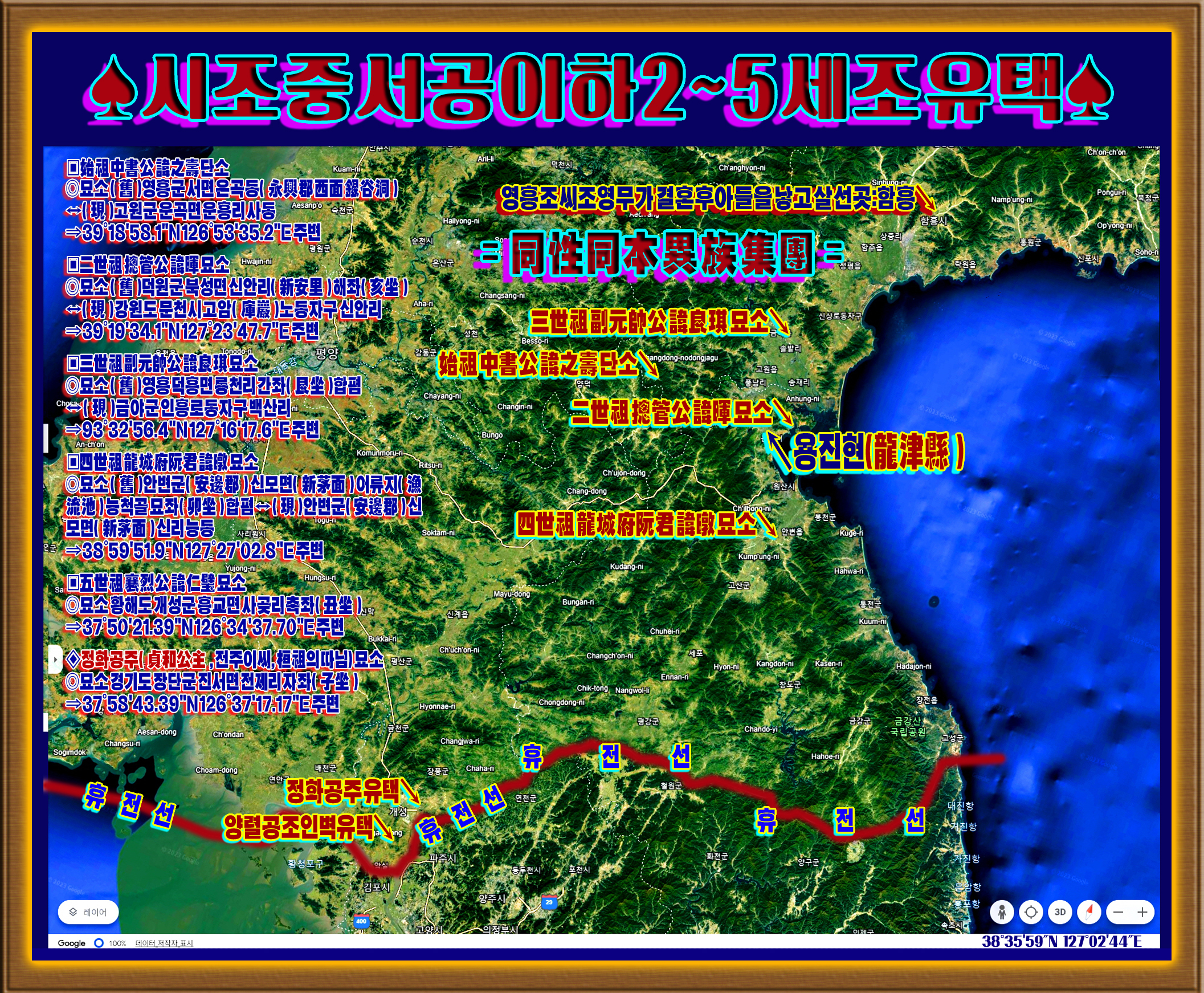

| ❀始祖 諱之壽 壇所 이하 二世祖 ~ 五世祖 墓所圖❀ (0) | 2024.07.13 |

| ▣추충익대좌명공신(推忠翊戴佐命功臣)보국숭록대부(輔國崇祿大夫)의정부(議政府)우의정(右議政)한평부원군(漢平府院君)양경공(良敬公)휘연(諱涓)묘갈명(墓 (45) | 2024.07.12 |

| 조덕순(趙德純) :조봉대부 사헌부 지평 한양 조공 묘갈명병서〔朝奉大夫司憲府持平漢陽趙公墓碣銘並序〕 (0) | 2024.07.11 |

| ♣전남 무안의 ‘남덕정’과 『공안공파』후손들! (0) | 2024.07.08 |