728x90

반응형

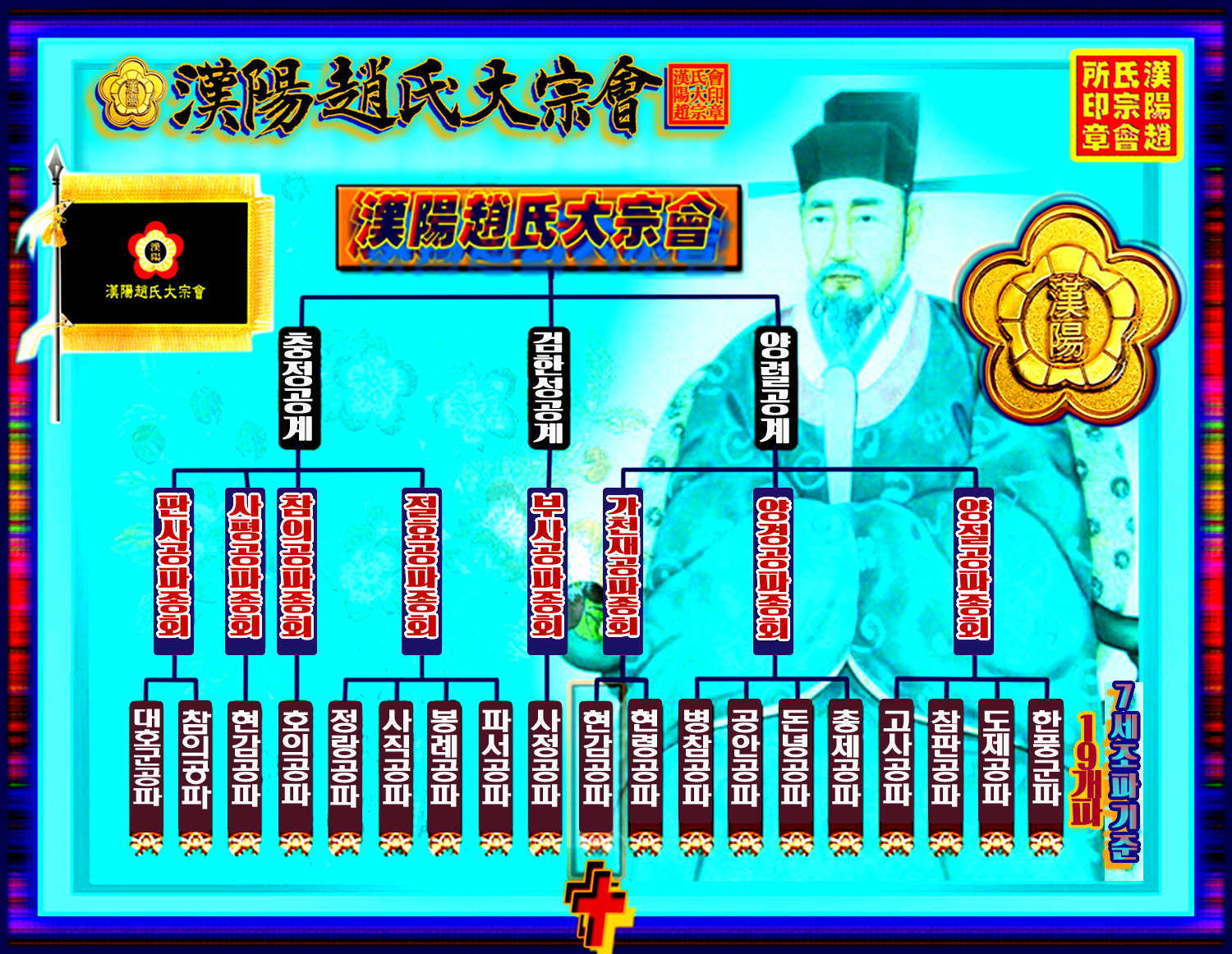

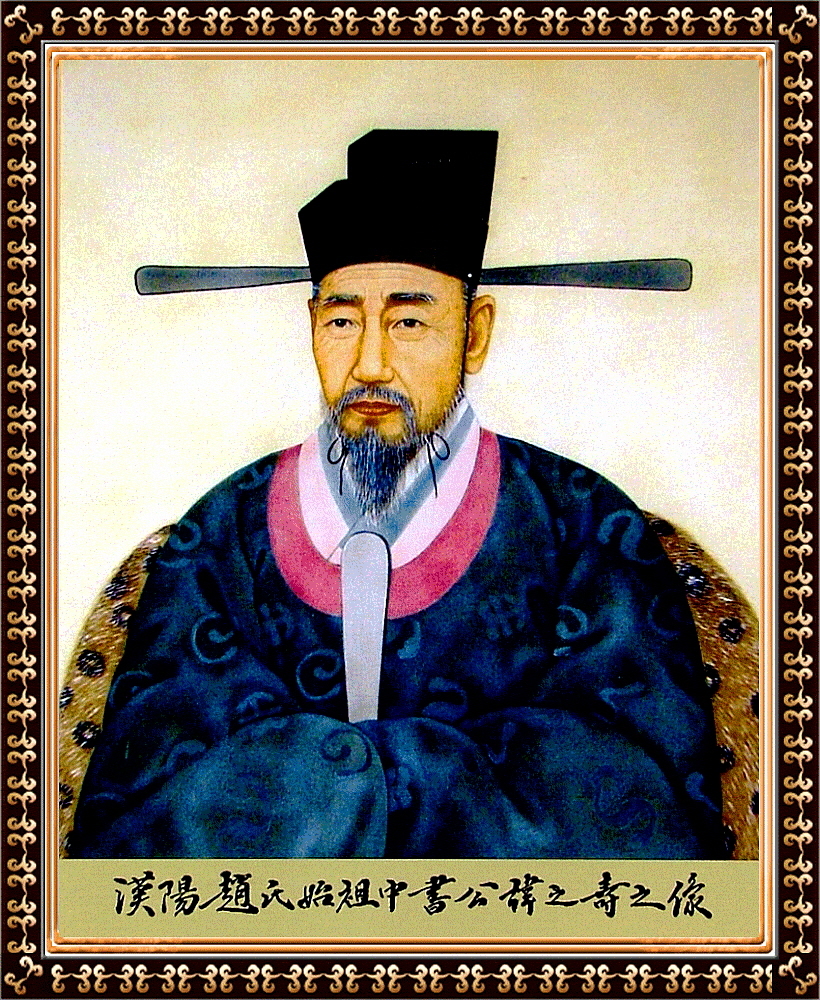

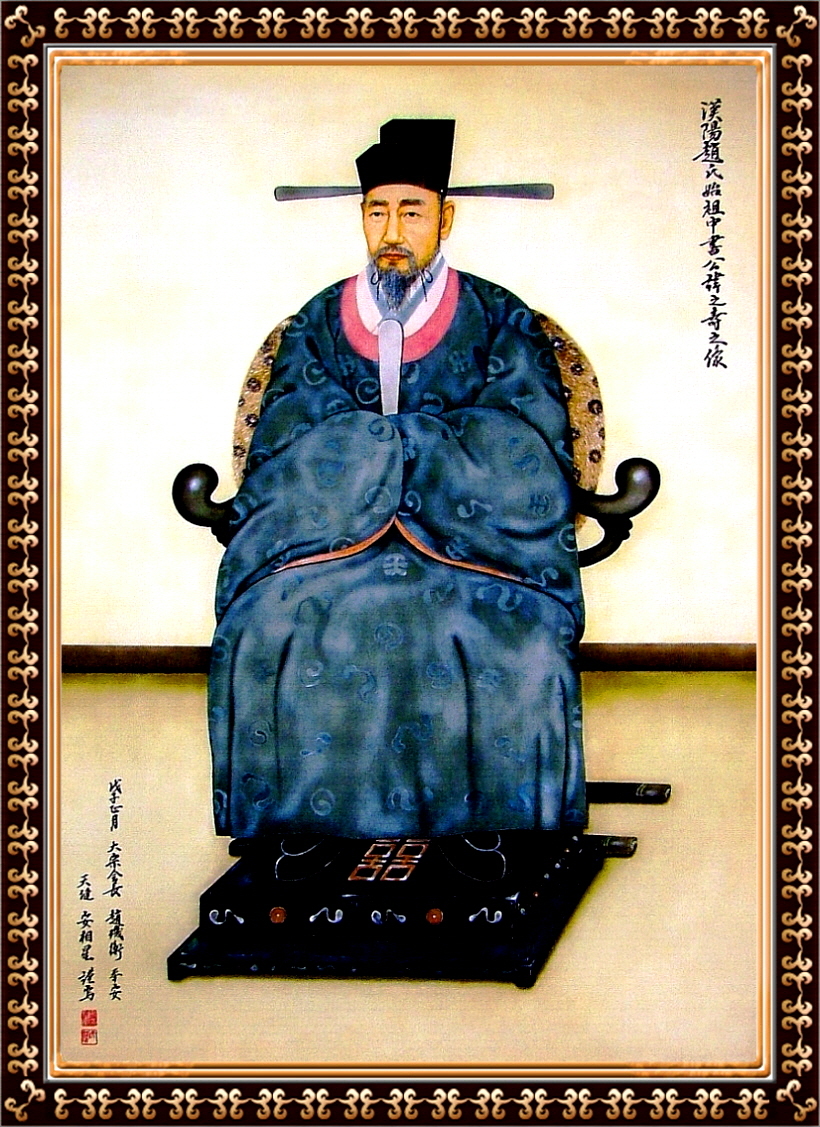

조덕순(趙德純) :조봉대부 사헌부 지평 한양 조공 묘갈명병서〔朝奉大夫司憲府持平漢陽趙公墓碣銘並序〕

공의 휘는 덕순(德純)이고 자는 현보(顯甫)이며 본관은 한양(漢陽)이다. 고려 시대 휘 지수(之壽)는 북쪽 변방 지역으로부터 몸을 일으켜 공훈을 드러내어 쌍성총관(雙城摠管)이 되었고 자손들도 작위를 세습하였다. 휘 인벽(仁璧)에 이르러 조선조 태조(太祖) 누님의 남편이 되었는데, 태조의 왕업(王業)이 날로 융성함을 보고 두 왕조를 섬기지 않겠다 하여 양양(襄陽)으로 물러나 여생을 보냈다. 양양 사람들이 그를 위하여 충현사(忠賢祠)를 세웠으며, 공이 죽자 양렬(襄烈)의 시호가 내렸다. 양렬공의 아들은 휘가 연(涓)으로 태조를 추종하니, 양렬공이 아들에게 “너에게 있어서는 의리에 처하는 도리가 나와는 다르니 너는 내가 왕씨 왕조를 섬긴 도리로 이씨 왕조를 섬겨라.”라고 말하였다. 연은 뒤에 과연 좌명 공신(佐命功臣)이 되어 우의정에 올랐고 한평군(漢平君)에 봉해졌으며 시호는 양경(良敬)이다. 현감을 지낸 휘 종(琮)에 이르러 정암(靜庵) 문정공(文正公)이 화를 당하였을 때소백산맥 남쪽 영남에 은둔하여 자손들이 세거하게 되었다. 장례원 판결사(掌隷院判決事)를 지낸 휘 광의(光義)와 직장(直長)을 지낸 휘 전(佺)은 공의 고조부와 증조부이다. 조부는 휘가 정형(廷珩)으로 진사가 되어 일찍이 성균관에 들어가 많은 선비들을 창도하여 이이첨(李爾瞻)을 참형할 것을 청하였다. 병자년(1636, 인조14) 이후로 과거 시험을 그만두고 은거하며 시주(詩酒)로 일생을 마쳤다. 징사(徵士) 이시명(李時明)이 “굴자(屈子)가 맑은 정신으로 물에 빠져 죽은 것과 분노를 가슴에 간직함이 동일하다.”라고 말하였다. 아버지는 휘가 군(頵)으로 장사랑(將仕郞)을 지냈는데, 재주가 뛰어나고 슬기가 명석하여 의리를 베풀기를 좋아하였다. 어머니는 풍산 유씨(豐山柳氏)로 선교랑(宣敎郞) 유세장(柳世長)의 따님이며 겸암(謙庵) 선생 유운룡(柳雲龍)의 현손녀이다. 삼가고 조심하여 여사(女士)의 풍도가 있었다. 네 아들을 두었으니 공은 그의 장남이다.

공은 영릉(寧陵효종의 능호) 임진년(1652, 효종3) 6월 모일에 태어났다. 어려서 준걸한 기상을 자부하고 자질구레한 것에 연연하지 않고 법도를 따랐다. 이미 학교에 들어감에 장사랑공(將仕郞公)이 단속하기를 매우 엄중히 하여 공의 형제를 한방에 별도로 두고 신과 버선을 가져가 버려 쓸데없는 출입을 하지 못하게 하였고, 조금이라도 게을리 놀면 문득 회초리로 때렸다. 이 때문에 공은 문예(文藝)가 일찍 성취되어 붓을 들어 글을 쓰면 도도히 흐르는 물과 같아 문채가 찬란하였다. 자신의 몸가짐과 일의 처리에 흉금이 확 트이고 대절(大節)이 우뚝하여 동료들이 바라보며 따라갈 수가 없었다.

기사년(1689, 숙종15)에 숙종이 성균관의 제생(諸生)들을 불러 친히 대책문 시험을 보았는데, 대문(對問)하게 되자 공을 장원으로 뽑았다. 이듬해 전시(殿試) 문과에 또 장원으로 급제하니 빛나는 명성이 매우 자자하였다. 전적(典籍)으로 출발하여 감찰(監察)을 거쳐 예조 좌랑과 예조 정랑 그리고 병조랑(兵曹郞)이 된 것이 각각 한 번씩이었다. 인하여 대간(臺諫)의 후보에 올랐으나 얼마 있지 않아 외직으로 호서(湖西) 군막(軍幕)의 보좌관이 되었다. 관찰사이인징(李麟徵)이 공이 재주와 슬기가 뛰어남을 알고 의지하며 소중히 여겨 모든 일을 처리함에 반드시 자문하여 결정하였다. 또 누차 번복되었던 큰 소송 사건을 위임받음에 공이 즉시 소송안을 가지고 그 실정을 고찰하여 한마디로 결단을 내리니 이공이 크게 기뻐하며 훌륭하다고 일컬었다. 이윽고 소송에 패한 자가 권세가를 끼고 유언비어를 날조하여 공을 중상모략하니, 공이 결국에는 파직되었다. 그러나 식자들은 모두가 공이 판결한 것이 옳다고 생각하였다.

임신년(1692, 숙종18)에 결성 현감(結城縣監)에 임명되었으나 어버이께서 연로하다는 이유로 부임하지 않았다. 여름에 예조 낭관(禮曹郎官)에 복직되었다가 병조(兵曹)로 옮겼다. 겨울에 사헌부 지평(司憲府持平)에 임명되었는데, 척거(刺擧)하는 일에 피하는 것이 없었으며 꼿꼿하여 아첨하지 않아 쟁집(爭執)할 만한 일이 있으면 반드시 윤허를 받은 뒤에야 그만두는 것을 기필하여 늠연하게 대간의 풍도가 있었다. 얼마 후 병을 아뢰어 체직되어 사직(司直)에 제수되었다. 이듬해 계유년(1693, 숙종19) 정월 모일에 서울의 집에서 죽으니 향년 42세였다. 부음이 알려지자 임금께서 관(棺)의 목재를 하사하셨고 진신사대부들은 앞다투어 부의와 뇌문(誄文)을 보내 애도하였다. 고향으로 돌아가는 영구를 호송하여 한강(漢江)에 이르니 전송하는 자가 수백 명이었다. 그해 모월 모일에수비(首比)모향(某向) 언덕에 장례를 지냈다가 그 뒤 병오년(1726, 영조2)에 안동(安東) 재산현(才山縣) 용동(龍洞) 오좌(午坐) 언덕에 이장하였다. 부인인 세 분의 숙인(淑人)도 부장하였다.

첫째 부인은 영양 남씨(英陽南氏)로 통덕랑(通德郞) 남천두(南天斗)의 따님이니, 아들 희명(喜命)을 낳았다. 둘째 부인은 일선 김씨(一善金氏)로 학생(學生) 김필명(金必鳴)의 따님이니, 두 아들 희성(喜聖)과 희정(喜定)을 낳았다. 셋째 부인은 초계 정씨(草溪鄭氏)로 진사(進士) 정채(鄭寀)의 따님이니, 자식이 없다. 희명의 두 아들은 사도(師道)와 치도(致道)이다. 희성은 아들 태도(泰道) 그리고 생원 권국관(權國觀)에게 시집간 딸을 낳았다. 희정은 아들 이도(履道)를 낳았다. 사도는 아들 거관(居寬) 그리고 이현경(李賢鏡)에게 시집간 딸을 낳았다. 치도는 자식이 없어서 족자(族子) 거간(居簡)을 양자로 들였으며 딸은 권사정(權思定)에게 시집갔다. 태도는 자식이 없어 이도의 아들 거안(居安)을 양자로 들였다. 이도의 두 아들은 거길(居吉) 그리고 양자로 나간 거안(居安)이며 딸은 김술원(金述源)에게 시집갔다. 거간은 네 아들을 두었으니 나의 매부 명복(明復)과 양복(陽復), 시복(時復), 응복(應復)이고 두 딸은 김찬운(金纘運)과 이주섭(李周爕)에게 각각 시집갔다. 나머지는 기록하지 않는다.

공은 풍의(風儀)가 훤칠하고 행동거지가 남달랐다. 독서함에 장구(章句)에 자질구레하게 얽매이지 않고 오직 대의(大義)를 통하고 요지를 터득하는 데 힘썼다. 몸가짐을 구속하는 것에 구구하게 얽매이지 않고 오직 큰 예법을 엄중히 하고 이륜(彝倫)을 돈독히 할 것을 생각하였다. 사람됨이 시원스럽게 트였고 성격이 까다롭지 않았으며 뜻이 크고도 정대(正大)하였다. 또 일찍이 외가의 문헌대가(文獻大家)에서 유학하여 훈도(薰陶)를 받아 갈고 닦은 것을 본래부터 가지고 있었다. 그러므로 비록 과거 시험에 종사하여 벼슬길에 발을 들여놓았지만, 그의 마음 가운데는 항상 높고 우뚝하게 스스로 서서 지키는 절조를 변화시키지 않았다. 바야흐로 처음에 과거에 급제하였을 때 방단자(榜單子)가 공이 거처하는 성균관에 도착하였는데, 당시는 한밤중으로 장원이라고 부르는 소리가 매우 다급하였다. 공이 바야흐로 잠자리에 있으면서 조금도 요동하지 않다가 천천히 말하기를 “내가 이미 알았으니 시끄럽게 떠들지 말라.”라고 하였다. 이것을 보면 공이 혹시나 올 영리(榮利)에 어찌 털끝만큼이라도 부러워하며 사모하는 마음이 있었겠는가. 뒷날 대간(臺諫)의 자리에 올라 풍도를 견지하여 굽히거나 흔들리는 기상이 없었던 것은 이미 여기에서 조짐을 볼 수 있다. 가령 하늘이 목숨을 더 연장하여 그 지업(志業)을 더욱 성취시켜 세상에 펼칠 수 있게 하였다면 그 수립한 우뚝한 업적이 어찌 보잘것없었겠는가. 그러나 중도에 갑자기 요절하였으니, 아! 애석하구나.

유고 약간 권이 집에 갈무리되어 있다. 공의 증손자 거안 씨(居安氏)가 집안의 족숙(族叔)만곡옹(晩谷翁)이 찬술한 행장을 나에게 보여 주며 공의 묘갈명을 지어 달라고 부탁하였다. 내가 의리상 글을 잘 짓지 못한다는 것으로 사양할 수가 없어서 드디어 행장에 의거하여 위와 같이 서술하고 명으로 잇는다. 명은 다음과 같다.

태백산 동쪽이 / 太白之東

우뚝 솟아 일월산이 되었네 / 峙爲日月

신령스러운 기운이 교감하는 바에 / 神氣攸感

석학이 배출됨이 마땅하네 / 碩人宜出

그 태어남은 우연이 아니었는데 / 其來不偶

그 죽음은 어찌 그리도 갑작스러운가 / 其去何忽

저 해상을 보니 / 瞻彼海上

산 모습이 오히려 우뚝하네 / 山容猶屹

내가 공의 상을 생각하니 / 我思公像

백세토록 그것과 비슷하리 / 百世髣髴

立齋先生文集卷之四十 / 碣銘

朝奉大夫司憲府持平漢陽趙公墓碣銘 並序

公諱德純字顯甫。其先漢陽人也。麗時有諱之壽。起自北邊。著勳庸爲雙城摠管。子孫襲爵。至諱仁璧以我太祖姊壻。見太祖王業日隆。不欲事二姓。遂退老襄陽。襄陽人爲立忠賢祠。卒謚襄烈。襄烈有子 諱涓。從太祖。襄烈謂曰在汝則處義異於我。汝以我事王氏者事李氏。後果爲佐命功臣官右議政封漢平君諡良敬。至諱琮官縣監。當靜庵文正公被禍。遯于大嶺之南。子孫仍世居焉。至掌隷院判决事諱光義直長諱佺。是爲公高曾祖。祖諱廷珩進士。嘗入泮倡多士請斬李爾瞻。丙子後廢擧。隱於詩酒而終。李徵士時明謂與屈子醒而沈。其懷憤同。考諱頵將仕郞。俊爽好施義。妣豐山柳氏。宣敎郞世長之女。謙庵先生雲龍之玄孫。斤斤有女士風。有四子。公其長也。公以寧陵壬辰六月日生。少負俊氣。不帖帖遵 繩墨。旣入學。將仕公鈐束甚嚴。別置公兄弟一室而去屨襪。使不得閒出入。少遊惰輒加鞭箠。以故公文藝夙就。下筆滔滔。詞采爛如。行己處事。豁達多大節。儕流莫望焉。己巳肅廟招館學諸生親策之。及對公擢第一。明年殿試又擢第一。華聞藉甚。自典籍歷監察。爲禮曹佐正郞兵曹郞者各一。仍通臺望。未幾出佐湖西幕。方伯李公麟徵知公長於才諝而倚重之。每事必咨決焉。又委大訟屢飜覆者。公卽取其案。究得其情。一言而斷之。李公大喜稱善。已而見屈者挾勢家造飛語以中公。公竟坐罷。然識者咸謂公 所判是。壬申除結城縣。以親老不赴。夏復郞儀曹。轉騎省。冬拜司憲府持平。刺擧無所避。棘棘不阿。事有可爭執。期必蒙允而後已。凜然有諫官風。尋告病遞付司直。越明年癸酉正月日。卒于京邸。壽四十二。訃聞命賜棺材。諸搢紳大夫爭致賻誄而悼之。護歸櫬到漢江。以送者數百人。用其年某月日。葬于水比某向原。後丙午遷于安東才山龍洞午坐原。配三淑人祔焉。英陽南氏通德郞天斗女。生一男喜命。一善金氏學生必鳴女。生二男喜聖,喜定。草溪鄭氏進士寀女。未及育。喜命二男師道,致道。喜聖一男泰道。一 女權國觀生員。喜定一男履道。師道一男居寬。一女李賢鏡。致道無子子族子居簡。一女權思定。泰道無子子履道子居安。履道二男居吉,居安出。一女金述源。居寬四男。明復吾妹壻也。陽復,時復,應復。二女金纘運,李周爕。餘不錄。公風儀軒昂。顧眄偉如。讀書不屑屑於章句。而惟通大義得要旨是務。持身不區區於撿束。而惟嚴大防篤彝倫是思。疎暢簡易。磊落正大。而又嘗遊於外氏。文獻大家。被薰陶以淬礪者有素。故雖從事科臼。寄跡宦途。而其中常嶷嶷自立。不變所守。方其初登第也。榜至公所舘。時夜正半。呼壯 元甚急。公方寢略不動。徐謂曰吾已知無譁。是其於倘來榮利。夫豈有毫髮羨慕。而異時登臺省持風裁。無所屈撓之氣像。已兆於此矣。向使天假之年而益就其志業。以克展布於世。則其樹立之卓。夫豈小哉。而顧乃中途遽夭。嗚呼惜哉。有遺稿若干卷藏于家。公之曾孫居安氏。以其族叔晩谷翁所撰狀示余。求銘公墓。義不敢以不文辭。遂据其狀而序次如右。係以銘。銘曰。

太白之東。峙爲日月。神氣攸感。碩人宜出。其來不偶。其去何忽。瞻彼海上。山容猶屹。我思公像。百世髣髴。

ⓒ 한국고전번역원 | 영인표점 한국문집총간 | 2000

개설

본관은 한양(漢陽). 자는 현부(顯夫)·현보(顯甫), 호는 호봉(壺峯). 아버지는 충의위(忠義衛) 조군(趙頵)이며, 어머니는 유세장(柳世長)의 딸이다. 옥천(玉川) 조덕린(趙德隣, 1658-1736)의 兄

생애 및 활동사항

1679년(숙종 5) 생원시에 합격하고, 1690년 식년문과에 갑과로 급제하였다. 문장에 뛰어나고 필법이 묘연하여 고시관으로부터 칭찬을 받았으며, 사람들이 그의 문장을 구전으로 암송하며 전승하였다. 벼슬은 사헌부지평에 이르렀으며, 『옥천집(玉川集)』에 문장 일부가 전한다.

[주-D001] 정암(靜庵) …… 때:

정암 조광조(趙光祖, 1482~1519)가 기묘사화에 죽음을 당한 것을 말한다.

[주-D002] 이이첨(李爾瞻):

1560~1623. 본관은 광주(廣州), 자는 득여(得輿), 호는 관송(觀松)ㆍ쌍리(雙里)이다. 1594년(선조28) 문과에 급제하고, 1608년(선조41) 문과 중시에 장원하였다. 정인홍(鄭仁弘)과 함께 대북파의 영수가 되어 영창대군을 죽이고 인목대비(仁穆大妃)를 유폐하는 등 생살치폐(生殺置廢)를 마음대로 자행하였다. 1623년 인조반정으로 광해군이 폐위되자 처형되었다.

[주-D003] 이시명(李時明):

1590~1674. 본관은 재령(載寧), 자는 회숙(晦叔), 호는 석계(石溪)이다. 이현일(李玄逸)의 아버지이며 장흥효(張興孝)의 문인이다. 1612년(광해군4) 사마시에 합격하여 성균관에 들어갔으나, 광해군의 난정을 보고 과거를 단념하였다. 1636년(인조14) 병자호란 이후 국치를 부끄럽게 여겨 세상과 인연을 끊고 은거하였다.

[주-D004] 굴자(屈子)가 …… 동일하다:

초(楚)나라 굴원(屈原)이 회왕(懷王)과 양왕(襄王) 때 간신들의 모함을 받아 귀양 가서는 임금과 나라를 걱정하며 분노를 참지 못하고 멱라수에 빠져 죽었는데, 그것과 동일하다는 말이다.

[주-D005] 이인징(李麟徵):

1643~1729. 본관은 연안(延安), 자는 옥서(玉瑞), 호는 운강(雲崗)이다. 1679년(숙종5) 문과에 장원 급제하였다. 1690년(숙종16) 충청도 관찰사가 되어 구황(救荒) 등 민생 구제에 노력하였다. 벼슬이 공조 판서와 한성 판윤에 이르렀다.

[주-D006] 척거(刺擧)하는 일:

간악한 자를 탄핵하여 배척하고 공이 있는 이를 거양(擧揚)하는 대간의 일을 말한다.

[주-D007] 수비(首比):

원문에는 수비(水比)로 되어 있으나, 조술도(趙述道)가 지은 행장에 의거하여 바로잡았다.

[주-D008] 만곡옹(晩谷翁):

조술도(趙述道, 1729~1803)로, 본관은 한양(漢陽), 자는 성소(聖紹), 호는 만곡이다. 영양(英陽) 주실에 거주하였으며, 대산 이상정의 문하에서 수학하였다. 저서에 《만곡집》이 있다.

ⓒ 경북대학교 영남문화연구원 | 김영옥 송희준 (공역) | 2020

晩谷先生文集卷之十四 / 行狀

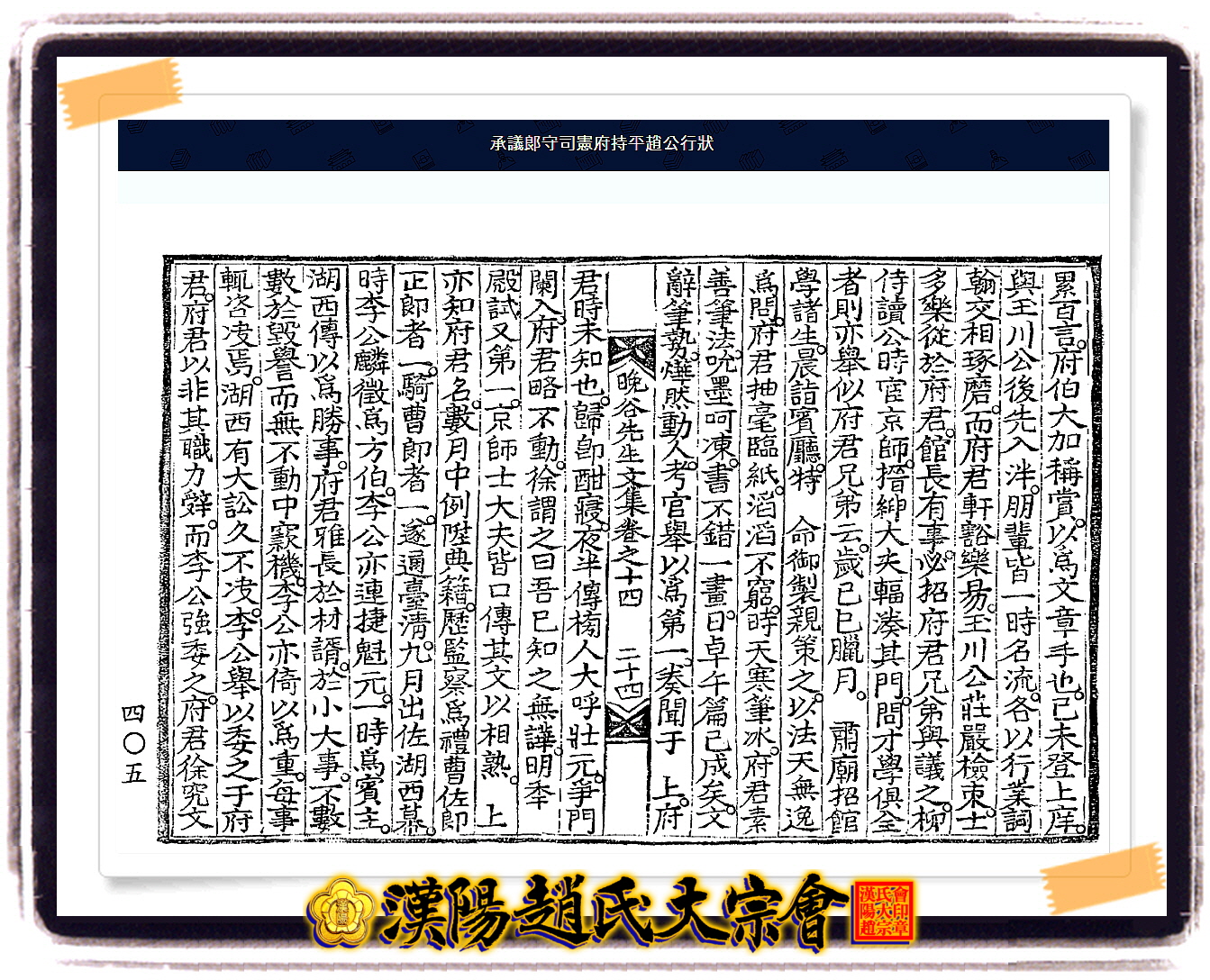

承議郞守司憲府持平趙公行狀

府君諱德純字顯甫。漢陽之趙。上世有諱之壽。麗朝僉議中書事。至諱仁璧門下左政丞。以太祖姊壻。見王業漸隆。退老襄陽。堅不事二姓之志。襄人爲立忠賢祠謚襄烈。子諱涓右議政佐命功臣漢平府院君謚良敬。至諱琮縣監。避靜庵禍遯于大嶺之南。子孫遂居焉。高祖諱光義判决事號約山堂。曾祖諱佺直長號壺隱。祖諱廷珩進士。嘗入泮倡多士請斬 李爾瞻。自丙子後廢擧。托意詩酒以自終。考諱頵將仕郞。恢廓峻爽。好施義。妣豐山柳氏。宣敎郞世長之女。謙庵先生雲龍之玄孫。慈溫惠和。母儀多男。斤斤有女史之風。其四子。長卽府君。次卽玉川府君也。府君以壬辰六月十四日生。頎然長身。軒昂玉立。顧眄偉如也。少負儁氣。將仕公鈐束甚嚴。亦不帖帖於繩墨。稍長受學于叔父處士公。時府君與弟玉川公,從弟上舍公同時受讀。處士公嚴立敎方。別置學舍。藏弆屨襪。使之兄弟同處。朝夕肄業。府君讀書。雖不屑於章句之細而疎通大義。提擧綱領。弟玉川公,上舍 公精於經學。覃究微奧。或達夜不寐。上下硏討。府君徐以片言難之。若不思惟而不反經旨。至發而爲文。援筆立就。燦然生色。若預製宿搆者然。處士公奇愛之。皆以將來門戶之望歸之。而謂府君之果銳進就。獨勝於曹偶云。少從母氏游河上外庭。時宣敎公與弟侍讀公世鳴。皆以文學行誼。望臨一時。侍讀公見其文理驟長。意義浹洽。歎曰吾家宅相也。柳氏文獻大家。彬彬多行義禮法。府君兄弟以童子遊於其間。得於聞見者爲多。嘗過花府。聞州家重建湖上新亭。會多士試藝以落之。府君鼔篋入場。略不經意。立進 累百言。府伯大加稱賞。以爲文章手也。己未登上庠。與玉川公後先入泮。朋輩皆一時名流。各以行業詞翰交相琢磨。而府君軒豁樂易。玉川公莊嚴檢束。士多樂從於府君。館長有事。必招府君兄弟與議之。柳侍讀公時宦京師。搢紳大夫輻湊其門。問才學俱全者則亦擧似府君兄弟云。歲己巳臘月。肅廟招館學諸生。晨詣賓廳。特命御製親策之。以法天無逸爲問。府君抽毫臨紙。滔滔不竆。時天寒筆冰。府君素善筆法。吮墨呵凍。書不錯一畫。日卓午篇已成矣。文辭筆勢。燁然動人。考官擧以爲第一。奏聞于上。府 君時未知也。歸卽酣寢。夜半傳榜人大呼壯元。爭門闌入。府君略不動。徐謂之曰吾已知之無譁。明秊 殿試又第一。京師士大夫皆口傳其文以相熟。上亦知府君名。數月中例陞典籍。歷監察爲禮曹佐郞正郞者一。騎曹郞者一。遂通臺淸。九月出佐湖西幕。時李公麟徵爲方伯。李公亦連捷魁元。一時爲賓主。湖西傳以爲勝事。府君雅長於材諝。於小大事。不數數於毁譽而無不動中窾機。李公亦倚以爲重。每事輒咨決焉。湖西有大訟久不决。李公擧以委之于府君。府君以非其職力辭。而李公強委之。府君徐究文 案則已四度得判。府君曰此有契券可證。遂一言而决。李公亦稱善。未幾訟者連形勢家造蜚語。搖撼臺官論駁之。上命先罷後推。推緘入。又命逮訟京司。京司以上意平分與之。而知之者謂府君之判不可動也。壬申除結城縣監。以親老道遠不赴。六月爲儀曹郞。復入騎省。十二月入臺爲持平。刺擧無所避。以水原試材軍兵。論賞多濫。累啓罷之。又請收煥爀等告身。爭執累度。上皆允之。方擬瀛選。尋告病。遞付司直。自其後病遂猝谻。以癸酉正月十五日。卒于京邸。享秊止四十二。訃聞上惜其材。命賜 棺材。搢紳大夫自三公以下。至于末宦。皆捐貲致賻。爭作輓誄以悼其亡。時玉川公亦從宦在京。棺斂以禮。扶櫬南歸。諸宰及京中知友追送漢江者數百人。嗚呼。府君雖有風度之曠遠。才翰之敏贍。而以一介孤儒。起於遐荒。進於朝不過二秊。以仕名止於郞署臺職。然士大夫聲氣推藉。艶慕歸嚮。及聞其喪而莫不如失痛惜。援紼而哭送之。傾朝傾野。則其必有以也夫。初葬首比。後丙子遷于安東才山龍洞午坐之原。距將仕郞公墓隔一麓。三夫人合祔。府君負圭璋特達之材。蘊經奇恢拓之氣。節目雖疎而磊砢有餘。 規模似闊而彊恕過人。本以邁往果銳之氣。天脫羈馽。志大業廣。投之所向。惟意所快。而由其生質粹美。故能自折節爲學。內則有兄弟麗澤之益。外則有外庭師法之訓。卒以涵擩而成就之。平生雖不以經生專門之學自居。而率其所事所言。皆擩染於墳典之內。循蹈於幅尺之間。謙而不矜以華。坦而不自爲泰。雖蚤擢嵬科。一朝驟達。聞喜之夕。憺如平日。仕路之升沉。官爵之高下。亦不以介意也。其出遊於士友之間。則洞見肝肺。不設畦畛。而至於義理剖判。毫髮不動。湖西之訟。戚連貴近。而斷法不撓。其在臺閣。則數 月之間。樹立風裁。未嘗爲骩骳之態。而秊不與謀。位不稱德。使翻風之豫章。遽摧於方茂之辰。發軔之大車。未及其半途而蹶焉。謾使一時擧國之人。操文而奔走。歎惜而悲恫。則天道之與奪。蓋不可常。而盛名廣譽。抑亦造物者之所忌者乎。玉川公常曰使吾兄而享其秊壽。則其利器之决烈。經綸之疎通。雖不知與古人如何。而必不多讓云。自少兄弟同硏。自家庭定省之餘。以至於次第科甲。聯武筮仕。未嘗少須臾相離。卒之逆旅倉卒之日。暗與變値。臨絶之言。不暇他及。深以不克終養爲不孝。而勉爾忠孝。勿墜家聲。 玉川公之得有後來成就者。府君與有助焉。府君前配英陽南氏。通德郞天斗之女。繼配一善金氏。學生必鳴女。三娶京師草溪大族進士鄭寀之女。委禽纔二十日府君歿。有三男喜命,喜聖,喜定。喜命男師道,致道。季未娶夭。喜聖男泰道。女生員權國觀。喜定男履道。師道男居寬。女李賢鏡。致道繼子居簡。女權思定。泰道繼子居安。履道男居吉,居安出繼。季夭。女金述源。居寬有四男二女。男長曰明復。曾玄以下。多不錄。府君世代寖遠。遺蹟日荒。又中經喪亂。子孫皆早世零落。未遑追理舊乘。使不獲展布於當秊者。亦不 能見知於來後。日後孫居安,明復等。請爲事狀一通。以圖其傳遠。謹綴平日耳目之所睹記者。以備知言君子之垂仁採擇焉。

ⓒ 한국고전번역원 | 영인표점 한국문집총간 | 2010

728x90

반응형

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| 정랑공 조명 (趙銘)行狀, 仁村趙公墓碣銘 (4) | 2024.07.12 |

|---|---|

| ▣추충익대좌명공신(推忠翊戴佐命功臣)보국숭록대부(輔國崇祿大夫)의정부(議政府)우의정(右議政)한평부원군(漢平府院君)양경공(良敬公)휘연(諱涓)묘갈명(墓 (45) | 2024.07.12 |

| ♣전남 무안의 ‘남덕정’과 『공안공파』후손들! (0) | 2024.07.08 |

| 1651年 조경(趙絅) 등이 간행한 아주 묵직한 목판본 [한양조씨족보(漢陽趙氏族譜)] 신묘2권보(辛卯2券譜) 3冊 완질! (0) | 2024.07.08 |

| ◆울진 봉평리 신라비(蔚珍 鳳坪里 新羅碑)◆ (0) | 2024.07.07 |