728x90

https://blog.naver.com/moliere75/223497527705

제주 서귀포 가볼만한곳, 추사 김정희 유배지 & 추사관

제주 한달살기를 서귀포 중문에서 하다 보니 관광객이 많이 가는 곳보다 근처 소소한 볼거리에 더 매력을 ...

blog.naver.com

제주 서귀포 추사 김정희 유배지를 둘러보다!

[세한도의 발문]

去年以晩學大雲二書寄來(거년이만학대운이서기래)

今年又以藕耕文編寄來(금년우이우경문편기래)

此皆非世之上有(차개비세지상유) 購之千萬里之遠(구지천만리지원)

積有年而得之(적유년이득지) 非一時之事也(비일시지사야)

且世之滔滔(차세지도도) 惟權利之是趨爲之(유권리지시추위지)

費心費力如此(비심비력여차) 而不以歸之權利(이불이귀지권리)

乃歸之海外蕉萃枯槁之人(내귀지해외초췌고고지인)

如世之趨權利者(여세지추권리자)

太史公云(태사공운) 以權利合者(이권리합자) 權利盡以交疎(권리진이교소)

君亦世之滔滔中一人(군역세지도도중일인)

其有超然自拔於滔滔權利之外(기유초연자발어도도권리지외)

不以權利視我耶(불이권리시아야) 太史公之言非耶(태사공지언비야)

孔子曰(공자왈) 歲寒然後(세한연후) 知松栢之後凋(지송백지후조)

松栢是貫四時而不凋者(송백시관사시이부조자)

歲寒以前一松栢也(세한이전일송백야) 歲寒以後一松栢也(세한이후일송백야)

聖人特稱之於歲寒之後(성인특칭지어세한지후)

今君之於我(금군지어아) 由前而無加焉(유전이무가언)

由後而無損焉(유후이무손언) 然由前之君(연유전지군)

無可稱(무가칭) 由後之君(유후지군) 亦可見稱於聖人也耶(역가견칭어성인야야)

聖人之特稱(성인지특칭) 非徒爲後凋之貞操勁節而已(비도위후조지정조경절이이)

亦有所感發於歲寒之時者也(역유소감발어세한지시자야) 烏乎(오호)

西京淳厚之世(서경순후지세) 以汲鄭之賢(이급정지현) 賓客與之盛衰(빈객여지성쇠)

如下邳榜門(여하비방문) 迫切之極矣(박절지극의) 悲夫(비부) 阮堂老人書(완당노인서)

去年以晩學大雲二書寄來 今年又以藕耕文編寄來 此皆非世之上有 購之千萬里之遠 積有年而得之 非一時之事也

지난해에 만학(晩學) 대운(大雲) 두 글을 부쳐오고 금년에는 또 우경문편(藕耕文編)이라는 글을 부쳐오니 이는 모두 세상에 있음이 아니요 천만리의 먼 곳에서 구매한 것으로 해를 쌓아 것으로 한때의 일이 아니다

且世之滔滔 惟權利之是趨爲之 費心費力如此 而不以歸之權利 乃歸之海外蕉萃枯槁之人 如世之趨權利者

또한 세상의 도도함이 오직 권세와 이익을 추향해 일삼는데 마음쓰고 힘 씀이 이 같이 하고 권리로 돌아가지않고 이에 바다 밖의 한 초췌히 메마른 사람에게 돌아옴이 세상의 권리를 추향하는자 같다

太史公云 以權利合者 權利盡以交疎 君亦世之滔滔中一人 其有超然自拔於滔滔權利之外 不以權利視我耶 太史公之言非耶

태사공이 이르기를 권리로 합한 자는 권리가 다하면 사귐이 성글어진다 하였는데 군 또한 세상의 도도한 흐름의 하나로 그 초연히 도도한 권리 밖에 스스로 뽑아나니 권리로 나를 보지 않음인가 태사공의 말이 틀린 것인가

孔子曰 歲寒然後 知松栢之後凋 松栢是貫四時而不凋者 歲寒以前一松栢也 歲寒以後一松栢也 聖人特稱之於歲寒之後 今君之於我 由前而無加焉 由後而無損焉

공자 말씀하시기를 "날이 차가워진 연후에 솔과 잣의 나중에 시듬을 안다" 하였으니 송백 이는 사철을 통하여 시들지 않는 것으로 세한 이전에도 한결의 송백이요 세한 이후에도 한결의 송백인데 성인은 특히 세한 이후를 일컬고 지금 군의 나에 대함이 전부터도 더한 것이 없었고 이후로 말미암아도 덜한 것이 없다

然由前之君 無可稱 由後之君 亦可見稱於聖人也耶 聖人之特稱 非徒爲後凋之貞操勁節而已 亦有所感發於歲寒之時者也

그러니 이전부터 말미암던 군을 일컬을 것이 없어도 이후로 말미암는 군은 또한 성인이 말한것에 가히 일컬을수 있을것인가 성인이 특히 일컬은 것은 단지 나중에 시드는 정조와 굳센 절개됨만 아니라 또한 세한의 때에 느껴 발하는 바가 있었기 때문이다

烏乎 西京淳厚之世 以汲鄭之賢 賓客與之盛衰 如下비<丕+邑>榜門 迫切之極矣 悲夫 阮堂老人書

오호! 서한의 순박 두터운 세상에 급암,정당시의 어짐으로도 빈객이 더불어 성하고 쇠하였고 하비 방문같은 것은 박절한 것의 극이로다 슬프다

阮堂老人書(완당노인서)

출처: https://sugisa.tistory.com/entry/세한도의-발문 [晛溪 斗井軒 Sugisa:티스토리]

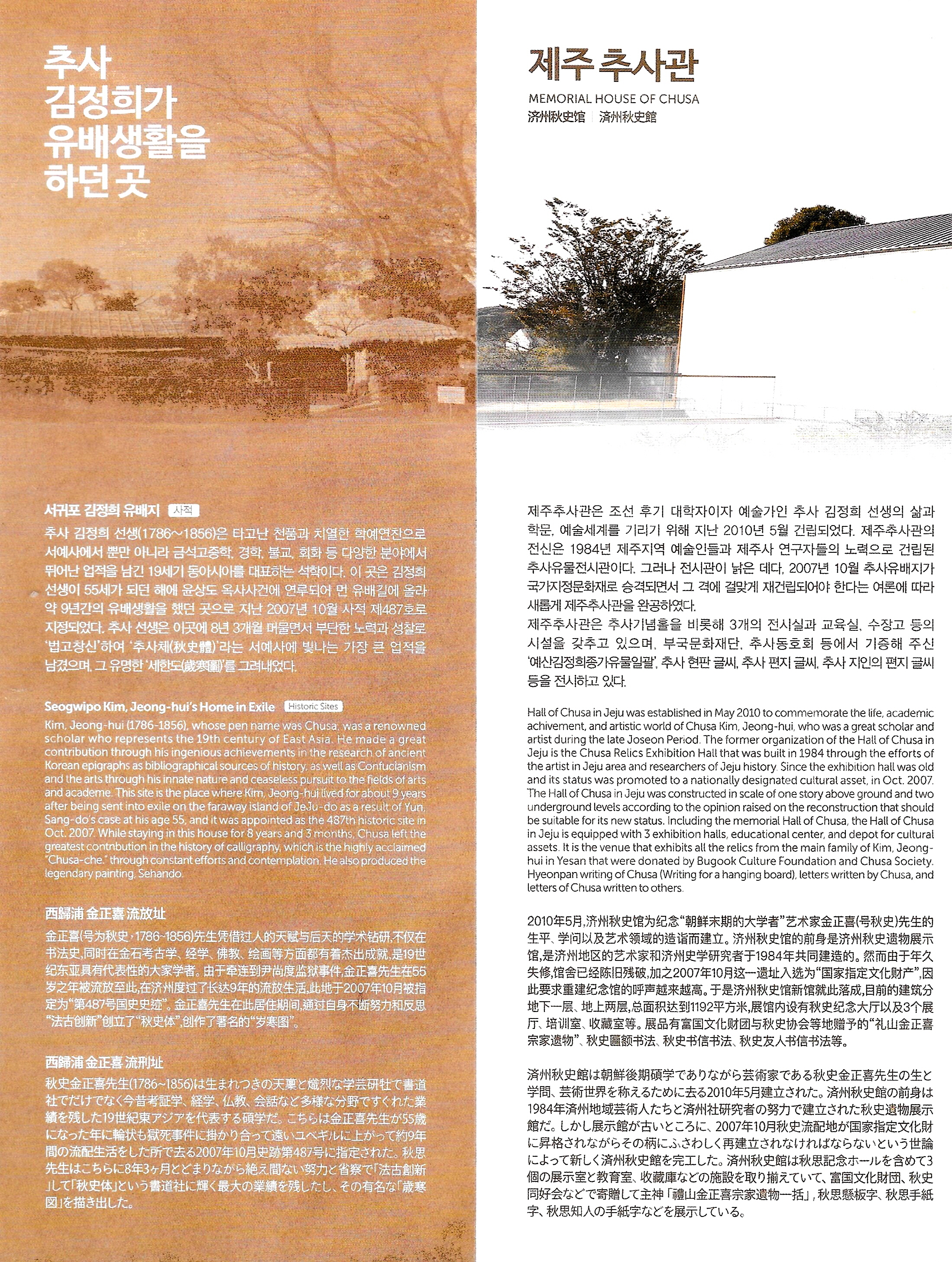

"서귀포 추사 김정희 유배지는 대정읍성 동문 안쪽에 김정희의 유배지 유적이 있다. 추사 김정희는 1840년 억울한 누명을 쓰고 제주도로 강제 유배되었다고 한다.처음 유배지는 포교 송재순의 집에서 여려 해 신세를 지다가 추사의 열성제자로 대정고을의 지주인 강도순의 집인 이곳으로 거처를 옮겼다고 한다. 그 강도순의 집이 바로 이곳이다." 지나가는 길에 추사 김정희 유배지가 있어 들어가 본 곳이다.

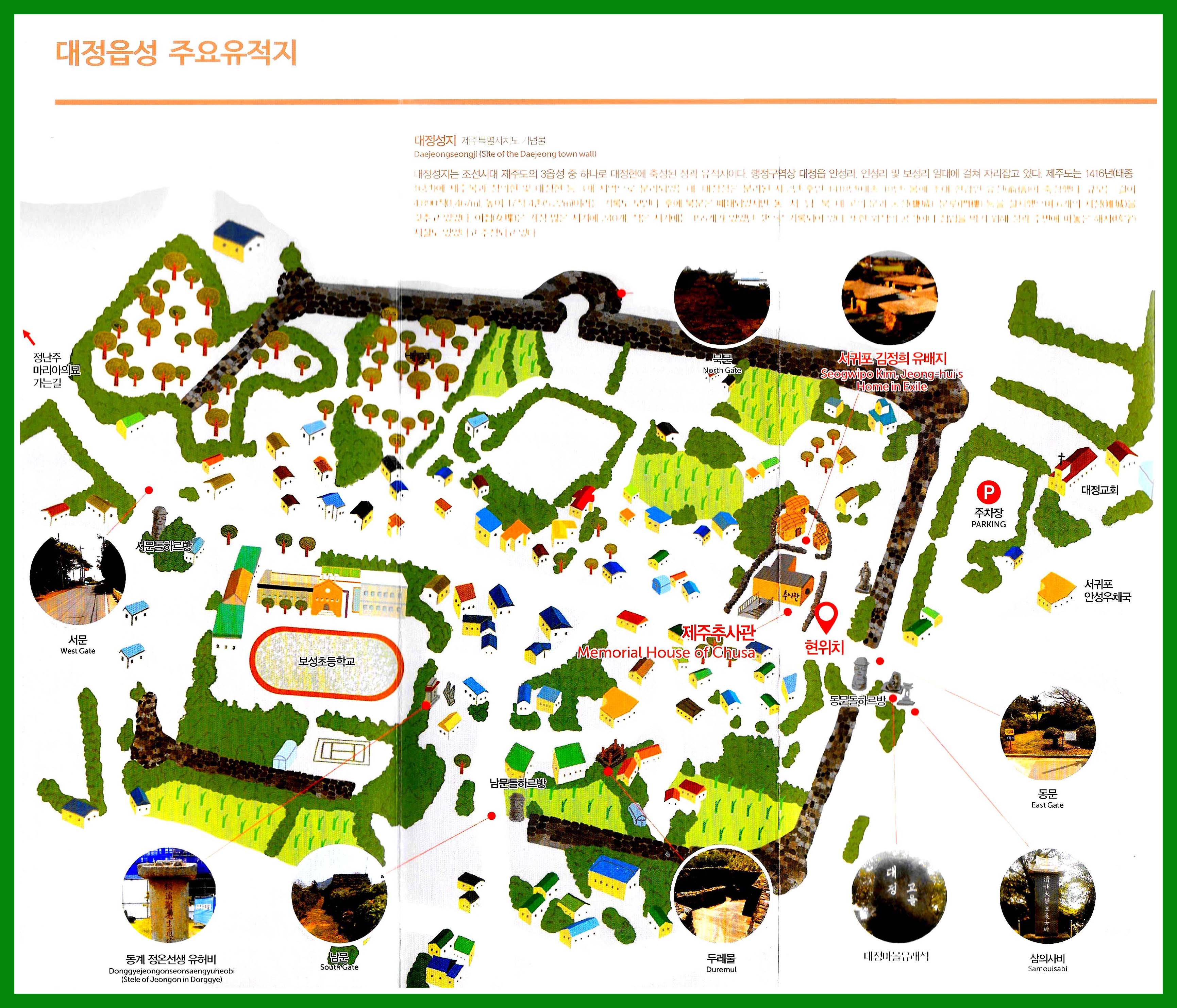

서귀포 대정읍

○대정현성 : 조신시대 제주도 3대 읍성 중 하나로, 조선 태종 18년(1418)에 대정현감 유신이 왜구의 침입을 막기위해 축성하였다.

○제주 추사관 : 추사 김정희 선생의 삶과 학문, 예술 세계를 기리기 위해 2010년 5월 건립되었다.

○ 심의사비 : 삼의사비는 1901년 제주민란 당시에 사회적 폐단을 시정하고자 장두로 나섰던 이재수, 강우백, 오대현 등 세 사람을 기리기 위하여 세운 비석이다.

○ 두레물: 도레물이라고도 하며, 1417년(태종17)에 대정현 초대 현감인 유신에 의해 대정성이 축조될 당시 주민과 군인들의 식수터로 사용하기 위해 지어진 대정현 유일의 우물터였다.

○ 동계선생유허비 : 동계 정온선생은 조선 중기 제주도에 유배된 문신으로, 유배될 때 사람들에게 학문과 예를 가르쳐 1668년(현종 9) 그의 덕을 추모하여 귤림서원에 배향되었다. 선생이 해배된 후 제주에 유배온 김정희가 당시 제주목사 이원조에게 부탁하여 동계의 적소가 있던 지금의 안성리에 송죽사와 유허비를 세웠다. 현재 비석은 보성초등학교로 옮겨져 있다.

○ 돌하르방(제주특별자치도 민속자료 제2호) : 제주도의 3대 읍성인 제주성, 정의성, 대정성의 성문 입구에 세워져 있었던 석상이다. 성안으로 출입하는 사람들을 감시하고 성을 지키는 수문장으로서의 상징적인 역할을 하였다. 현재 동문지, 서문지, 남문지에 각각 4기가 이설. 정비되었다.

●서귀포 김정희 유배지●

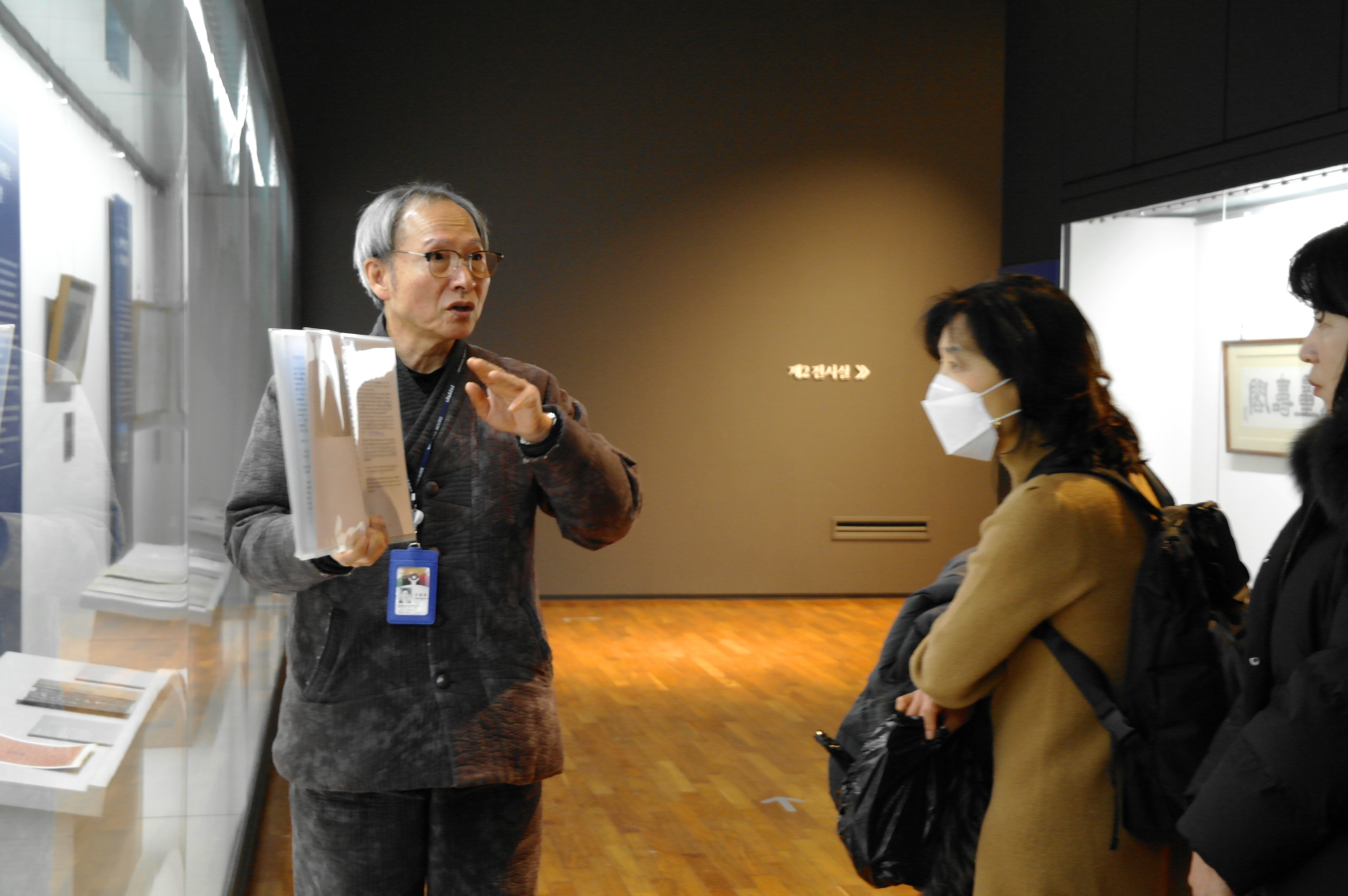

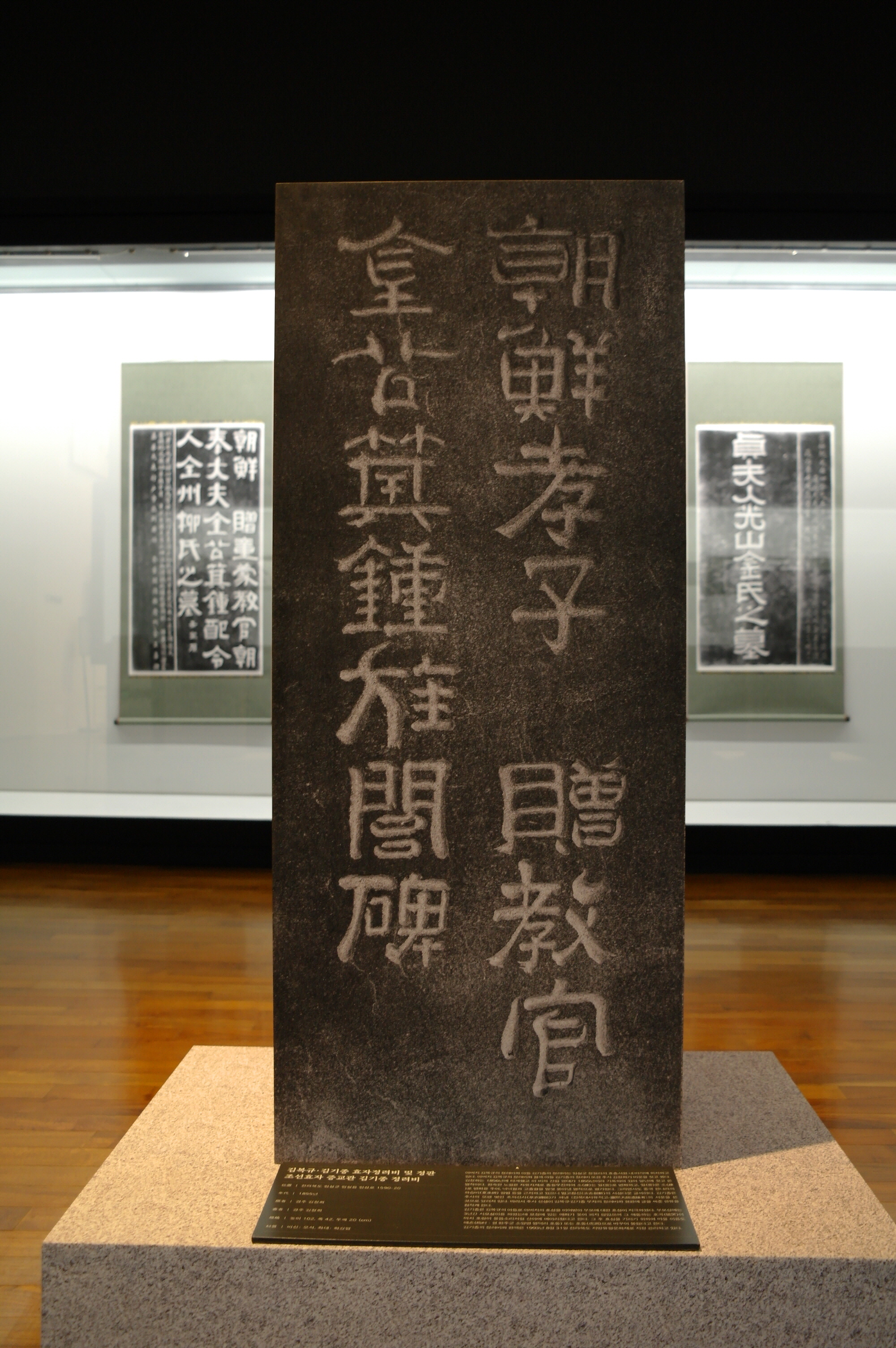

추사 김정희는 시.서.화 (詩.書.畵)분야에서 독창적이며 뛰어난 업적을 남긴 조선시대의 대표적인 학자이자 예술가이다. 헌종6년(1840) 55세 되던 해에 억울한 누명을 쓰고 제주도로 유배되어 헌종 14년(1848)까지 약 9년간 이곳에서 머물렀다. 유배 초기에는 포교 송계순의 집에 머물다가 몇 년 뒤 이곳 강도순의 집으로 옮겨왔다. 이곳에서 살면서 제주 지방 유생들에게 학문과 서예를 가르쳤으며 제주 지역의 학문 발전에 크게 이바지하였다. 차를 매우 좋아한 김정희는 다도의 대가인 초의 선사와 평생 우정을 나누었으며 제주 지역의 차 문화를 도입한 선구자이기도 하였다. 이곳에 머무는 동안 김정희는 추사체를 완성하고 생애 최고의 명작으로 손꼽히는 세한도를 비롯하여 많은 서화를 남겼다. 이곳은 집터만 남아 경작지로 이용되다가 1984년에 강도순의 증손의 고증에 따라 복원되었다. 2010년에 세워진 추사관에는 김정희와 관련한 역사자료가 전시되어 있다,

추사관, 마침 월요일이라 이곳도 휴관이다.

윤상도는 영조44년에(1768)에 경기도 양주목(현 양주시)에서 태어났다. 자는 자정, 본관은 파평으로, 1807년 식년문과에 을과로 급제했다. 이후 여러 관직을 거쳐 부사과에 올랐다.

1830년 호조판서 박종훈, 유수 신위, 어영대장 유상량을 탐관오리라고 비난하여 탄핵을 했다. 그러나 오히려 고문당한 다음 추자도에 유배되었다가 1840년(향년 72세) 유배지에서 의금부로 끌려와 아들과 함께 능지처참되었다.

당시의 세도가인 안동김문은 이 사건의 배후로 전 세도가의 좌장인 경주김문의 김노경을 지목했던 바, 바로 김정희의 아버지였다. 이에 김노경은 전라도 절해고도 고금도로 유배가게 된다.

사실인지 아닌지는 알 수 없으나 추사 김정희는 윤상도가 제출한 탄핵문의 초안을 작성했다는 죄로 뒤늦게 잡혀갔는데, 안동김문은 그의 죄가 아비 김노경보다 더 깊다하여 사형에 처할 것을 주장했지만 국문과정에서 관련된 증인들이 모두 고문치사하는 바람에 공소유지가 어렵게 되었다. 김정희는 6차례 고문을 당했지만 증거불충분으로 사형만 면죄되어 제주도로 유배를 가게 되었으니 그때가 1840년(헌종6) 쉰다섯의 나이였다.

36대의 곤장을 맞고 귀양길에 오른 김정희가 전주, 남원, 나주, 해남, 강진을 거쳐 도착한 곳은 제주도 북쪽의 화북 포구로서, 그곳에서 대정현으로 이송된 그는 무려 9년간을 제주도에서 보내야 했다.

그는 다행히 1848년 풀려났으나, 다시 1851년(철종2)에 헌종의 묘를 옮기는데 대한 예론문제에 얽혀 이번에는 함경도 북청으로 유배되었다. 영의정 권돈인과 친했던지라 그의 편을 들었던 것인데, 그가 실각하자 곧바로 유배형에 처해진 것이었다.

그는 그렇게 2차례 12년간의 유배생활을 했으나 다행스럽게도 유배지에서 죽지않고 돌아와 부친의 묘소가 있는 과천에 살며 천수를 다할 수 있었다.

서울 봉은사 판전(불경 경판을 모아 놓은 전각) 현판은 그가 죽기 3일 전에 쓴 글씨로 알려져 있는데. 왼쪽에 '71살 과천 늙은이가 병중에 쓴 작품'이란 첨구가 붙어있다한다.

추사관 측면,

추사관 맞은편에 추사선생 동상이 있다.

728x90

'◐삶을 달래주는 향기' 카테고리의 다른 글

| 시행사: 천안 성성 레이크폴리스(현대건설) (0) | 2024.08.21 |

|---|---|

| 드라마에도 나온 소림사 미남 옌헝(延珩)무승스님, 21세로 사망 (4) | 2024.08.17 |

| ♥관직과 학문과 풍류의 도학자 이황!!! (0) | 2024.06.24 |

| 모세의출애굽기에 대하여... (6) | 2024.06.02 |

| ♣강원도 산간에 내린 폭설!!! (0) | 2024.05.16 |