728x90

반응형

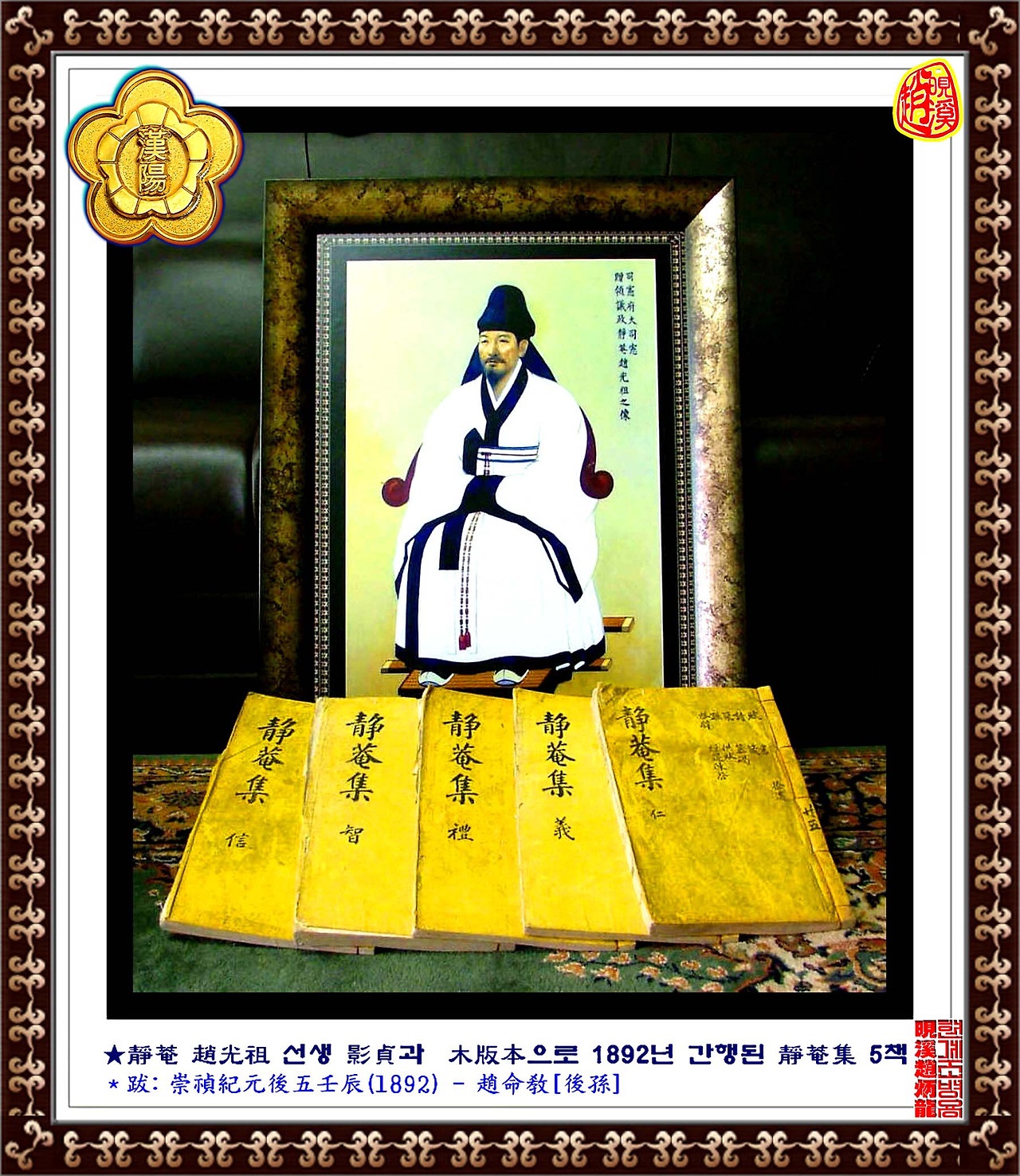

■穌齋先生文集卷之十 / 碑碣

●有明朝鮮國嘉善大夫司憲府大司憲兼同知經筵成均館事。贈大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領經筵弘文館藝文館春秋館觀象監事。文正公靜庵趙先生神道碑銘。幷序。 a035_273a

[DCI]ITKC_MO_0159A_0100_010_0040_2002_A035_XML DCI복사 URL복사

隆慶戊辰今上之元年。贈靜庵先生領議政。越明年。易名爲道德博聞。以正服之。曰文正。旣又命錄其言行。聽建書院祠。蓋其表著天心。扶持人紀。赫赫照人耳目。於是。一邦之爲士子者定。後十有一年。縉紳韋布。咸以其墓道闕顯刻。相率來屬于守愼。正孝陵所賞諸生正學。本先王敎澤之意。孰不良是斯擧。其如末學。見膚語綿。不足以侔高狀明。凡往返三四。終不可得而辭焉。則謹按。趙氏本漢陽人。有諱之壽。爲高麗僉議中事。生諱暉。雙城摠管。摠管生諱良琪。襲職。年十三。副金方慶從元將。討日本有功。詔錫之錦袍玉帶。子龍城府院君諱暾。孫左政丞漢山伯,龍源府院君襄烈公諱仁壁。戮力克復。登州十二城。又收西邊侵彊。歷諱溫。錄本朝開國定社佐命功臣。漢川府院君諡良節。諱育。義盈庫使。贈吏曹參判。諱衷孫。成均館司藝。贈禮曹判書。至諱元綱。司憲府監察。贈吏曹參判。聘驪興閔氏縣監諱誼門。成化壬寅八月十日。先生生。淵秀端潔。其嬉戱擧止。卽成人儀度。見人非違。輒能諷止之。比長。自知讀書。慷慨有大志。孝友慈諒。皆出自然。弘治乙卯冬。參判公爲魚川察訪。戊午秋。寒暄先生謫熙川。先生旣趨庭。遂往從之遊。得聞爲學大方。久而歸。目送之曰。吾道東矣。自是篤信敏求。脫世習灑如也。庚申夏。服斬。廬于塋下。行必繞塋。坐必對墳。時文公家禮不行。獨一遵之。制除。架茅宇數間其側。爲永思地。事大夫人。餘力學文。未嘗須臾離。然頗有謗詆。至指爲狂爲禍胎。知故皆莫與交。不少撓。丙寅。始鳴其道。陶成士類。但一室圖書。於擧子業。初不經意。正德庚午春。試司馬。考官得之驚嗟。定爲魁。夏。登天磨聖居。遇懽適處。緩步微吟。蕭然有出塵之想。或寓蓮社。兀若泥塑人。攻苦食淡。與禪共之。惟子時在寢。辛未冬。宅恤。乙亥春。栖砥平之龍門寺。夏因成均館薦。特授造紙署司紙嘆曰。今之時非古之時也。寧由科第以行道。虛譽的然。吾恥也。八月。上謁聖策士。中第二名。除成均館典籍。遷司憲府監察。十一月。擢司諫院正言。是年春。章敬上仙。秋。潭陽府使朴祥淳昌郡守金凈同疏。乞復愼氏。臺諫請鞫。致于理止鬼薪論。至是。先生首言臺諫職主言路。先自杜絶。不可相容。請罷。命遞。已而先生亦遞爲典籍。丙子春。歷戶,禮,工三曹佐郞。俄選爲弘文館副修撰。入對。言伊尹言。一夫不獲。若撻于市。君臣。爲民而設者也。誠知此義。日夜以民爲心。治平可期。又言天怒有二。作孼不悟。必示以譴告之。乘勢不進。亦示之使警察加勉。惟命無常。甚可畏也。丁丑春。賜暇讀書。進校理。啓言俗喜因循。人安汚染。宜隨時商量。可改必改。俾相與觀感。而優游以導之。秋。進應敎。進典翰請免曰。小臣志學未就。願調僻郡五六年。得兼用力於學。幸復收用。方可兩全。不許。冬進直提學。戊寅春。進副提學。馬墜移告醫問交道。啓言金宗直儒者。縱其時大儒不得大施。後多聞風而而者。此其功也。善人爲國元氣。自李承健搆禍。日以耗喪。今其氣如早春之草。微霜便痿。其可棄十善。而擧一失乎。宗社安危。皆自此始矣。夏。遷承政院同副承旨。啓言學者閑居工夫亦難。乍出而仕。臨事多舛。況人主九重萬機易以搖奪。此是惕念處。朝議以爲論思輔養。非此人不可。不數日。還前職。時欲設大科。先生啓言自上志治未效。爲不得人才也。信能行此。不患不得。後果稱得士。秋。三司請革昭格署累月。先生手疏。略曰。玆敎之奉。雖在閭氓。作元后者。固當明禮視義俾迪正方。乃反置司述醮。敬之如當享之神。祝禱幽繁。陰鬼釀奸。是乃后猷無令。下民焉式。何惜毅斷。以疑鬱群情。仍語同僚曰。今日。不得請不得退至暮。臺諫皆退。玉堂爭之兪。又以會寧藩胡速古乃。陰連深處。掠甲山界。議遣防禦使。潛伺捕梟。上臨軒。將相環侍。先生自外至曰。禦戎安民。貴布恩威。滿浦僉使許混。襲擒獵虜。成宗特誅混。今忿小醜。命大將行盜賊之謀。以重傷國體。臣實羞之。上遽令更議。左右競言兵有奇正。不可因或言沮成筭。上却之。是月。特進秩。尋兼同知成均館事。聳而力辭。睿眷愈隆。冬。上不時御講。以操舍聖狂爲言。對曰。心有感則事爲主。有似不亂。常人。未接物時。轉覺紛擾。操存。不是著於一處。亦不必每存善念。只得整齊虛一。常惺惺之謂也。一日。上命先生述戒。乃作戒心箴以獻。其序曰。人君一心。體天之大。理氣皆包在吾心運用之中。一日之候。一物之性。其可不順吾度。使之乖戾邪枉耶。然人心有欲。靈妙者沈焉。梏於情私。不能流通。天理晦冥。氣亦否屯。彝倫斁而萬物不遂。況聲色臭味之誘。日湊於前。而勢之高亢。又易驕與。遷司憲府大司憲。兼同知經筵事。請辭兼成均。許之。又充元子保養官。辭曰。保養之任。須責老成厚德。臣決不敢當此名。不許。己卯春。金友曾誣毁士林。事發廷訊。兩司以先生不欲窮詰。論。遞爲同知中樞府事。未幾。復爲副提學。夏。兼同知成均館事。用政府啓。復爲大司憲。十月。兩司請削靖國功臣濫錄者。先生亦極論。以爲成希顔委柳子光。故當極典者。多參在上。利源一開。爲國家膏盲之疾。知有利而不知有義。殆必有不忍說之事。十一月十一日。蒙允。繼請褫因功濫資。不納。十五日。群臣將錄。詣榻前改正。是夜二鼓。沈貞,南衮,洪景舟等。入神武門上變曰。趙某與其黨。謀不軌。旋由延秋以入。旣掩逮多官繫大庭。事且不測。首相鄭公光弼請對。言淚俱發。至於牽裾。得下禁府。盡行竄逐。庠塾號哭。衢塗霑灑。先生責綾城。抉墻北望。以紓戀闕之思。十二月二十日。後命至。沐浴更衣。請使者罪名。不應。乃編作親友書。有曰。吾必從先人兆。又曰。愛君如愛父。白日照丹衷。遂卒。壽三十八。諱光祖。字孝直。明年。葬龍仁縣深谷里。嘉靖丁巳十一月二十四日。因葬夫人。遷之西數十許步。夫人。僉使李允泂女。貞恪敬愼。克守君子之訓。男定。娶縣監權恰女。夙逝。容。文川郡守。娶大護軍李鏡女。有二壻。佐郞許鑑。生子昀。進士。洪遠生二女。幼。以堂弟希顔子舜男後。嗚呼。吾東方豪傑迭興。局於功名節義。溺於訓詁詞章。至或號爲理學者。非極於鑽硏。亦涉於虛遠而已。及文敬公出。先覺倡道。先生實承而擴之。其學。以省身克己爲先。持敬主靜爲要。沈潛刻厲。精思力踐。能體道成德。得聖人之誠。若衣冠容貌視聽言動。繄往哲是範。尊小學近思而發揮于諸經傳。晩好學易不暫輟。入則服勞承順。靡不曲盡。喪致哀。祭致敬。一於禮不苟。內外截然。而仁信行焉。出則接引因其材稟。品藻取其器識。排闢務欲反經。人見其樂易。自奉以淸約。嘗謂夫人曰。我心王室。自不及家。當是時。上尙儒術。慕古誼。倚先生爲治。先生抱負經濟。感激遭際。以堯舜之道爲己任。謂君心出治之本。本正然後政立而敎達。每當講前夕。端書熟讀如在上傍。至曉。易服而進。肅然對越。冀必感動於上開陳治道。別白事宜。自性情善惡義利之辨。天人王伯淑慝之分。與夫崇學備邊之虛實。祭祀興繼之得失。莫不傾倒羅列。日昃忘倦。上必專心竦聽。多所稱善。以至百僚拭眼。齊民手額。皆得熏醉。想望庶幾先王法度以次而擧。奈諸公近於欲速。年少從而鼓之。舊臣居散地者。怨恚入骨。昏晨覘釁。而先生固已早見其幾。欲去久矣。常與申公鏛,李公耔權公橃。欲調適兩間。不至敗闕。而一時有以爲依違。至擬擧劾。吁亦異矣。第推戴攀附一代高勳。顧探論已事。不戒大貞。豈先生自知不得去。不塞不流。遂悉力擊破之不顧也與。抑談者以爲驟用。無以融徹蓄積。早終。無以設敎立言。吁。其可悼可愍。詎免爲吾道之冤。惟我中廟有渙恩遺旨。仁廟因而復其官。明廟又撫而有之。式克至于今日休。且將祀諸孔庭。僞學無禁。正脈有托。用牖斯民。知所愛惡。稍稍能舊發有爲。是孰使之然。然非四朝有以終始之。又孰能與於此。大抵大賢之德。具體於初。論述之書。在不得已。借如進德益邵。著書益多。無復疑憾于後學。苟身不立於朝。少有所施爲爲之兆也。後之君臣。何所鑑法。得以審邪正。原興喪。見此道爲當今之可行。或者其天意夫。銘曰。

天篤繼開。反樸收坏。鍾異于鮮。粹然離障。

存以無妄。保厥不偏。惟心之活。八荒在闥。

一視陶甄。時汔小休。將升大猷。首膺廣延。

明于雪日。調以琴瑟。望之神仙。執經以沃。

持憲以督。斷斷拱筵。據舊圖新。行王定民。

風動化宣。亶聰旣達。惟茅斯拔。則莫我瘨。

有含其沙。荐磨羣牙。坑灰復燃。廼瞻容色。

或伺鼻息。曷貳曷騫。存順沒安。一念如丹。

昭漢炳泉。有來有歸。不忘不違。在後在前。

列聖攸惠。諸儒是衛。尙克有傳。功深數歲。

澤流百世。益見其全。我告伊昧。無懼無悔。

必信仁賢。嗚呼嘻噫。厥有成敗。竟歸之天。

ⓒ 한국고전번역원 | 영인표점 한국문집총간 | 1989

■유명 조선국 가선대부 사헌부대사헌 겸 동지경연성균관사 증 대광보국숭록대부 의정부영의정 겸 영경연홍문관예문관춘추관관상감사 문정공 정암 조 선생 신도비명 병서〔有明朝鮮國嘉善大夫司憲府大司憲兼同知經筵成均館事贈大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領經筵弘文館藝文館春秋館觀象監事文正公靜菴趙先生神道碑銘 幷序〕

[DCI]ITKC_BT_0159A_0100_010_0040_2023_007_XML DCI복사

융경(隆慶) 무진년(1568) 금상(今上선조) 1년에 정암(靜菴) 선생을 영의정에 추증하고 이듬해 ‘도덕박문(道德博聞)’과 ‘이정복지(以正服之)’의 뜻으로 역명(易名)하여 ‘문정(文正)’이라 하였는데, 그렇게 하고 나서 그 언행을 기록하고 서원(書院)과 사우(祠宇)를 건립하게 해 달라는 청을 들어주라고 다시 명하였다. 이는 대개 천심(天心)을 드러내고 사람이 지켜야 할 도리를 보존하여 찬란하게 사람들의 이목에 비치도록 한 것이니, 이에 한 나라의 선비들이 안정되었다.

그 후 11년 만에 사대부와 선비 들이 모두 그 묘도(墓道)에 비석이 없는 것을 안타까워하여 함께 찾아와서 나에게 비명(碑銘)을 부탁하였다. 이는 실로 효릉(孝陵인종(仁宗))께서 “제생(諸生)의 바른 학문은 선왕(先王)께서 가르치신 은택에 근본한다.”라고 칭상(稱賞)하신 뜻이니, 누가 이 일이 참으로 옳다고 하지 않겠는가. 나 같은 후생 말학은 식견이 얕고 글 솜씨가 부족하여 선생의 훌륭한 인품과 밝은 학문을 제대로 표현해 낼 수 없지만, 무릇 서너 차례 왕래하는 동안 마침내 사양할 수 없었다.

삼가 살피건대 조씨(趙氏)의 본관은 한양(漢陽)이다. 휘(諱) 지수(之壽)는 고려 때 첨의중서사(僉議中書事)가 되었는데, 이분이 휘 휘(暉)를 낳았으니 쌍성 총관(雙城摠管)이다. 총관이 휘 양기(良琪)를 낳았으니 쌍성 총관을 습직(襲職)하였다. 13세에 김방경(金方慶)의 부장(副將)이 되어 원(元)나라 장수를 따라 일본 토벌에 공을 세웠는데, 황제가 조서(詔書)를 내려 금포(錦袍)와 옥대(玉帶)를 하사하였다.(원사(元史)에는 합단적(哈丹賊)을 물리처 포로로 잡아 원에 받처 옥대(玉帶)와 은주기(銀盞)를 하사했다고 기록함) 아들은 용성부원군(龍城府院君) 휘 돈(暾)이고, 손자는 좌정승(左政丞) 한산백(漢山伯) 용원부원군(龍源府院君) 양렬공(襄烈公) 휘 인벽(仁璧)이니 힘을 다해 등주(登洲)의 12개 성(城)을 회복하고 또 서쪽 변방의 침탈(侵奪)당한 강토를 수복하였다. 1대(代)가 지나 인벽의 아들 휘 온(溫)은 본조(本朝)의 개국 공신(開國功臣), 정사 공신(定社功臣), 좌명 공신(佐命功臣)에 책록(策錄)되어 한천부원군(漢川府院君)에 봉해졌으니 시호는 양절(良節)이다. 휘 육(育)은 의영고 사(義盈庫使)를 역임하고 이조 참판에 추증되었다. 휘 충손(衷孫)은 성균관 사예(成均館司藝)를 역임하고 예조 판서에 추증되었다. 휘 원강(元綱)에 이르러 사헌부 감찰을 역임하고 이조 참판에 추증되었는데, 여흥 민씨(驪興閔氏) 현감 민의(閔誼)의 가문에 장가들어 성화(成化) 임인년(1482, 성종13) 8월 10일 선생을 낳았다.

선생은 침착하고 청수(淸秀)하며 단정하고 고결하여 아이들과 장난하며 놀 때나 일상의 행동거지가 성인(成人)의 위의(威儀) 법도(法度)와 같았으니, 다른 사람의 어긋난 행동을 볼 때면 문득 넌지시 타일러서 그치게 하였다. 장성해서는 스스로 독서할 줄 알았고 강개(慷慨)하여 큰 뜻이 있었으니, 부모에게 효도하고 형제간에 우애하고 아랫사람을 사랑하고 친구 간에 믿음이 있는 것이 모두 천성에서 비롯되었다.

홍치(弘治) 을묘년(1495, 연산군1) 겨울에 부친 참판공이 어천 찰방(魚川察訪)이 되고 무오년(1498) 가을에 한훤(寒暄) 선생(김굉필(金宏弼))이 희천(熙川)으로 귀양 갔는데, 선생은 이미 추정(趨庭)하고 나서 마침내 한훤 선생에게 가서 종유(從遊)하여 학문을 하는 대방(大方)에 대해 들을 수 있었다. 한참 뒤 돌아올 때 한훤 선생이 멀리까지 바라보며 전송하면서 이르기를 “오도(吾道)가 동쪽으로 옮겨 왔도다.” 하였는데, 이때부터 독실하게 믿고 민첩하게 탐구하여 세속의 습기(習氣)를 씻은 듯이 탈피하였다.

경신년(1500) 여름에 부친상을 당하여 선영(先塋) 아래에 여막(廬幕)을 짓고 거처하였는데, 다닐 때는 반드시 선영을 돌아보았고 앉을 때는 반드시 무덤을 마주하였다. 당시 문공(文公,주자(朱子))의 《가례(家禮)》가 유행하지 않았지만 선생은 홀로 한결같이 이 책을 준용(遵用)하였고, 복제(服制)가 끝났을 때는 그 곁에 띳집 몇 칸을 지어 영원히 효심을 지니는 장소로 삼았다. 대부인(大夫人)을 섬기며 여력이 있으면 학문을 해서 잠시라도 곁을 떠난 적이 없었다. 그러나 자못 비방하고 저해하는 자가 있어서 선생을 지목하여 “미친 자이다.” 혹은 “화근이 된다.”라고까지 하였으므로 벗들이 모두 선생과 교유하지 않았지만, 조금도 동요되지 않았다. 병인년(1506, 중종1)에 비로소 그 도(道)를 창도(唱導)하여 사류(士類)들을 도야(陶冶)하여 성취하게 하였는데, 방 안에 도서(圖書)를 가득 쌓아 두고 읽을 뿐 과거 공부에 대해서는 애초에 마음을 쓰지 않았다.

정덕(正德) 경오년(1510) 봄 사마시에 응시했는데, 고시관(考試官)이 선생의 답안을 보고 놀라 감탄하며 장원으로 정하였다. 여름에 천마산(天磨山)과 성거산(聖居山)에 올랐는데, 마음에 드는 곳을 만나면 천천히 거닐며 시를 읊어서 호젓이 속진을 벗어난 뜻이 있었다. 간혹 사찰에 머물 때는 오롯이 앉아 있는 모습이 마치 소상(塑像) 같았는데, 각고의 노력으로 공부하고 담박한 음식을 먹으며 승려와 함께 지냈고 반드시 자시(子時)가 되어야 잠자리에 들었다.

신미년(1511) 겨울에 모친상을 당하였다. 을해년(1515) 봄에 지평(砥平)의 용문사(龍門寺)에 머물며 독서하였다. 그해 여름에 성균관의 천거로 특별히 조지서 사지(造紙署司紙)에 제수되자, 탄식하기를 “지금의 시대는 옛날의 시대가 아니다. 차라리 과거(科擧)를 통해 도(道)를 행할지언정, 헛된 명예가 드러나는 것을 나는 부끄럽게 여긴다.” 하였다.

8월에 상이 성균관에 거둥하여 알성(謁聖)하고 책문(策文)으로 선비를 시취(試取)할 때 제2명(第二名)으로 급제하여 성균관 전적(成均館典籍)에 제수되고, 사헌부 감찰(司憲府監察)로 천전되었다가 11월에 사간원 정언(司諫院正言)에 발탁되었다. 이해 봄에 장경왕후(章敬王后)가 승하하시고 가을에 담양부사(潭陽府使) 박상(朴祥)과 순창군수(淳昌郡守) 김정(金淨)이 함께 상소하여 신씨(愼氏)의 복위를 청하니, 대간(臺諫)이 국문(鞫問)하기를 청하여 이치로 볼 때 귀신형(鬼薪刑)에 처해야 한다는 논의가 있기까지 하였다. 이때에 이르러 선생이 먼저 나서서 이르기를 “대간의 직분은 언로(言路)를 주관하는 것인데 먼저 스스로 언로를 막아 끊는 것은 용납할 수 없습니다.”라고 하면서 대간을 파직할 것을 청하였는데, 임금이 대간을 체직하라고 명하였다. 얼마 뒤에 선생 역시 체직되어 전적(典籍)이 되었다.

병자년(1516) 봄에 호조 좌랑, 예조 좌랑, 공조 좌랑을 역임하고 얼마 후 선발되어 홍문관 부수찬(弘文館副修撰)이 되었다. 입대(入對)했을 때 아뢰기를 “이윤(伊尹)이 말하기를 한 사람의 가장이라도 살 곳을 얻지 못하면 시장에서 종아리를 맞는 것처럼 마음이 부끄러울 것이다.”하였습니다. 임금과 신하는 백성을 위하여 설치한 자리입니다. 진실로 이런 의리를 알아서 낮이나 밤이나 백성을 마음으로 삼으신다면, 치국평천하(治國平天下)는 기약할 수 있을 것입니다.”하였다. 또 아뢰기를 “하늘의 노여움에는 두 가지가 있으니, 재앙을 만들고도 깨닫지 못하면 반드시 재해(災害)를 보이며 꾸짖어 알려 주고, 형세를 타고도 진보하지 못하면 또한 재해를 보이며 경계하여 살피고 더욱 면려하게 합니다. 오직 천명은 일정하지 않으니, 매우 두려워할 만합니다.” 하였다.

정축년(1517) 봄에 사가독서하고 교리(校理)로 승진하였다. 당시 아뢰기를 “풍속이 그럭저럭 세월만 보내기를 좋아하고 사람들은 여기에 오염되는 것을 편안히 여기니, 마땅히 때에 따라 잘 헤아리시어 고칠 수 있는 것은 반드시 고치도록 하소서. 그리하여 서로 간에 보아서 느끼고 넉넉히 완미하여 인도하게 해야 할 것입니다.” 하였다. 가을에 응교(應敎)로 승진하고 전한(典翰)으로 승진하니, 면직(免職)을 청하기를 “소신(小臣)은 학문에 뜻을 두고도 아직 성취하지 못하고 있으니, 부디 벽지(僻地)의 고을에 5, 6년간 조용(調用)해서 겸하여 학문에 힘쓸 수 있도록 해 주시기 바랍니다. 그렇게 한 뒤에 다행히 다시 거두어 등용해 주신다면 바야흐로 두 가지가 다 온전해질 수 있을 것입니다.” 하였는데, 윤허하지 않았다. 겨울에 직제학(直提學)으로 승진하였다.

무인년(1518) 봄에 부제학(副題學)으로 승진하였다. 당시 말을 타다가 낙상하여 이문(移文)으로 보고하자 문병하는 어의(御醫)가 끊임없이 왕래하였다. 이 무렵 선생이 아뢰기를 “김종직(金宗直)은 유자(儒者)입니다. 비록 그 당시에 대유(大儒)로서 크게 베풀지는 못했지만 후에 풍도(風度)를 듣고 흥기(興起)한 사람이 많았으니, 이것은 그의 공(功)입니다. 선(善)한 사람이 국가의 원기(元氣)가 되어야 하는데, 이승건(李承健)이 화(禍)를 조작하면서부터 날로 원기가 소진되어 지금은 이른 봄의 연약한 풀이 적은 서리에도 시드는 것처럼 그 기운이 미약해지고 말았습니다. 어찌 열 가지 선한 점은 버려두고 한 가지 과실을 제기할 수 있겠습니까. 종사(宗社)의 안위는 모두 이로부터 시작되는 것입니다.” 하였다.

여름에 천전되어 승정원 동부승지(承政院同副承旨)가 되었다. 당시 아뢰기를 “배우는 자가 한가로이 거처하면 공부하기가 또한 어렵고, 잠깐 나와서 벼슬하면 일에 임하여 어긋나는 점이 많은 법입니다. 더구나 인주(人主)는 구중궁궐 안에서 복잡다단한 정사를 처리하므로 마음이 흔들리고 뜻을 빼앗기기가 쉬우니, 이것이 바로 두려워하고 조심해야 할 점입니다.” 하였다. 그러자 조정의 의론에서 “논사(論思)하여 임금을 보좌하고 덕의(德義)를 증진하는 직임은 이 사람이 아니면 안 된다.” 하였는데, 며칠이 지나지 않아 다시 전직(前職)인 홍문관 부제학에 제수되었다. 당시 대과(大科)를 설치하고자 할 때, 선생이 아뢰기를 “주상께서 치세(治世)에 뜻을 두고 있는데도 효과가 드러나지 않는 것은 인재를 얻지 못했기 때문입니다. 진실로 이 제도를 시행하신다면 인재를 얻지 못할까 봐 근심하지 않아도 될 것입니다.” 하였는데, 뒤에 과연 선비를 제대로 얻었다고 칭송하였다.

가을에 삼사(三司)가 여러 달 동안 소격서(昭格署)를 혁파할 것을 청하였는데, 선생이 직접 상소하였다. 그 대략에 “도교(道敎)를 신봉(信奉)하는 것이 비록 여염(閭閻)의 백성들 사이에 성행하더라도 임금 된 사람은 진실로 예(禮)를 밝히고 의리를 보여서 바른 방향으로 나아가게 해야 합니다. 그런데 도리어 관사(官司)를 설치하고 초제(醮祭)를 계승하여 마치 당연히 제향(祭享)해야 하는 신(神)처럼 공경하면서 유음(幽陰) 간에 빈번하게 축수(祝壽)하고 기도하여 음귀(陰鬼)가 간악한 조화를 빚어내게 하고 있으니, 이는 곧 임금의 계책에 법령(法令)이 없는 것입니다. 하민(下民)들이 무엇을 본받겠습니까. 어찌 과감한 결단을 아껴서 여러 사람이 의혹스럽고 답답한 마음을 갖게 하십니까.” 하였다. 이어 동료들에게 말하기를 “오늘 청하지 못하면 물러나지 않겠다.” 하였는데, 날이 저물었을 때 대간(臺諫)들은 모두 물러났지만 옥당(玉堂)에서 굳게 쟁집(爭執)하여 마침내 윤허를 받았다.

또 회령(會寧)의 번호(藩胡)인 속고내(速古乃)가 깊은 산중의 야인들과 몰래 결탁하여 갑산부(甲山府) 경계를 노략질한 일 때문에 방어사(防禦使)를 파견하여 가만히 틈을 엿보다가 수괴(首魁)를 사로잡을 것을 의논하였는데, 상께서 임헌(臨軒)하시고 장상(將相)들이 주위에 시립(侍立)하였다. 선생이 밖에서 도착하여 아뢰기를 “오랑캐를 막아 백성을 안정시키는 일은 은혜와 위엄을 펴는 것이 중요합니다. 옛날 만포 첨사(滿浦僉使) 허혼(許混)이 사냥하는 오랑캐를 습격하여 사로잡았을 때 성종(成宗)께서 특별히 허혼을 주벌한 일이 있었습니다. 그런데 지금 미약한 오랑캐 무리에게 격분해서 대장에게 도적의 꾀를 행하라고 명하여 국가의 체모(體貌)를 크게 손상하려 하시니, 신은 실로 부끄럽게 생각합니다.” 하니, 상께서 급히 명을 내려 다시 의논하게 하였다. 그러자 좌우의 사람들이 다투어 말하기를 “병가(兵家)에는 기법(奇法)과 정법(正法)이 있으니, 혹자의 말 때문에 다 이루어진 계획을 그만둘 수는 없습니다.” 하였다. 그러나 상께서는 중의(衆議)를 물리치고 방어사의 파견을 중지하게 하였다.

이달에 특별히 작질(爵秩)이 오르고 얼마 후 동지성균관사(同知成均館事)를 겸임하게 되었는데, 삼가 힘껏 사양하였으나 주상의 은총이 더욱 융숭하였다. 겨울에 상께서 불시에 경연(經筵)을 베풀어 조사(操舍)와 성광(聖狂)에 대해 말씀하시니, 선생이 대답하기를 “마음이 감응하면 일이 주재(主宰)가 되니, 어지럽지 않을 듯합니다. 보통 사람은 외물을 접하지 않았을 때 더욱 어지러움을 느낍니다. 따라서 잡으면 보존된다는 말은 한곳에 마음을 붙인다는 말이 아니니, 또한 반드시 늘 선(善)한 생각을 보존할 필요는 없습니다. 단지 정제(整齊)하고 허일(虛一)하게 해서 항상 또렷하게 깨어 있게 해야 한다는 의미일 뿐입니다.” 하였다.

하루는 상께서 선생에게 경계가 되는 글을 제술(製述)하라고 명하시어 〈계심잠(戒心箴)〉을 지어 바쳤는데, 그 서문에 이르기를 “군주의 마음은 하늘의 큰 도(道)를 체득(體得)해야 하니, 만물의 이치와 천지의 기운이 모두 내 마음이 운용하는 가운데 포함되어 있습니다. 하루의 기후와 한 물건의 성질이라도 내 마음의 법도에 순응하지 않아서 저촉되거나 왜곡되게 할 수 있겠습니까. 그러나 사람의 마음에 욕심이 있으면 마음의 영묘(靈妙)한 작용이 침체되고 사사로운 감정에 구속되어 흘러 통하지 못하게 되니, 천리(天理)가 어두워짐에 기(氣) 또한 막히고 침체되어 떳떳한 윤리가 무너지고 만물이 제대로 성장하지 못하게 됩니다. 더구나 군주는 성색취미(聲色臭味)의 유혹이 날로 앞에 모여들고 위세가 높고 높아서 또한 교만해지기 쉬우니, 더 말할 것이 있겠습니까.” 하였다.

사헌부대사헌 겸 동지경연사로 천전되었는데, 성균관의 겸임을 사직할 것을 청하니, 윤허하였다. 다시 원자보양관(元子保養官)에 충원되자 사직하기를 “보양하는 직임은 모름지기 노성(老成)하고 후덕한 이에게 구해야 하니, 신은 결코 이 이름을 감당할 수 없습니다.” 하였는데, 윤허하지 않았다.

기묘년(1519, 중종14) 봄에 김우증(金友曾)이 사림을 무함하고 비난하다가 발각되어 정신(廷訊)을 거행하였는데, 양사(兩司)에서 선생이 끝까지 힐문(詰問)하려 하지 않았다는 이유로 논박하여 동지중추부사(同知中樞府事)로 체차되었다가 얼마 안 되어 다시 부제학이 되었다. 여름에 동지성균관사를 겸임하다가 의정부의 계사(啓事)로 인하여 다시 대사헌이 되었다.

10월에 양사가 정국 공신(靖國功臣)에 자격 없이 녹훈(錄勳)된 자들을 공신록에서 삭제해야 한다고 청하였는데, 선생이 또한 극론(極論)하기를 “성희안(成希顔)이 유자광(柳子光)에게 위임하였기 때문에 극형의 죄에 해당하는 자들이 상등(上等)에 녹훈된 경우가 많습니다. 이익의 근원이 한번 열리면 국가의 고질이 되어 이익만을 추구하고 의리는 안중에 두지 않을 것이니, 그렇게 되면 반드시 차마 말할 수 없는 일이 발생할 것입니다.” 하였는데, 11월 11일에 윤허를 받았다. 이어 공훈으로 인해 함부로 가자(加資)한 품계를 박탈해야 한다고 청하였으나, 받아들여지지 않았다.

15일에 군신(群臣)이 녹권(錄券)을 가지고 탑전(榻前)에 이르러 개정(改正)하였다. 이날 밤 2경(更)에 심정(沈貞), 남곤(南衮), 홍경주(洪景舟) 등이 신무문(神武門)으로 들어와 고변(告變)하기를 “조(趙) 아무개가 그 당여(黨與)와 함께 반역을 도모하였습니다.” 하고, 다시 연추문(延秋門,경복궁의 서문(西門))을 통해 들어간 다음 많은 관원을 모두 체포하여 대정(大庭)에 결박하였다. 사태가 장차 예측할 수 없게 되자, 영의정 정광필(鄭光弼)이 청대(請對)하여 눈물을 흘리며 호소하여 주상의 옷깃을 붙들기까지 한 덕에 의금부에 내려 추고(推考)한 다음 모두 귀양 보내는 처분을 내리게 되었고, 상숙(庠塾)의 서생들은 슬피 울면서 거리마다 눈물을 뿌렸다. 선생은 능성(綾城)으로 귀양 가서 담장을 허물어뜨리고 북쪽을 바라보며 대궐을 그리워하는 생각을 달랬다.

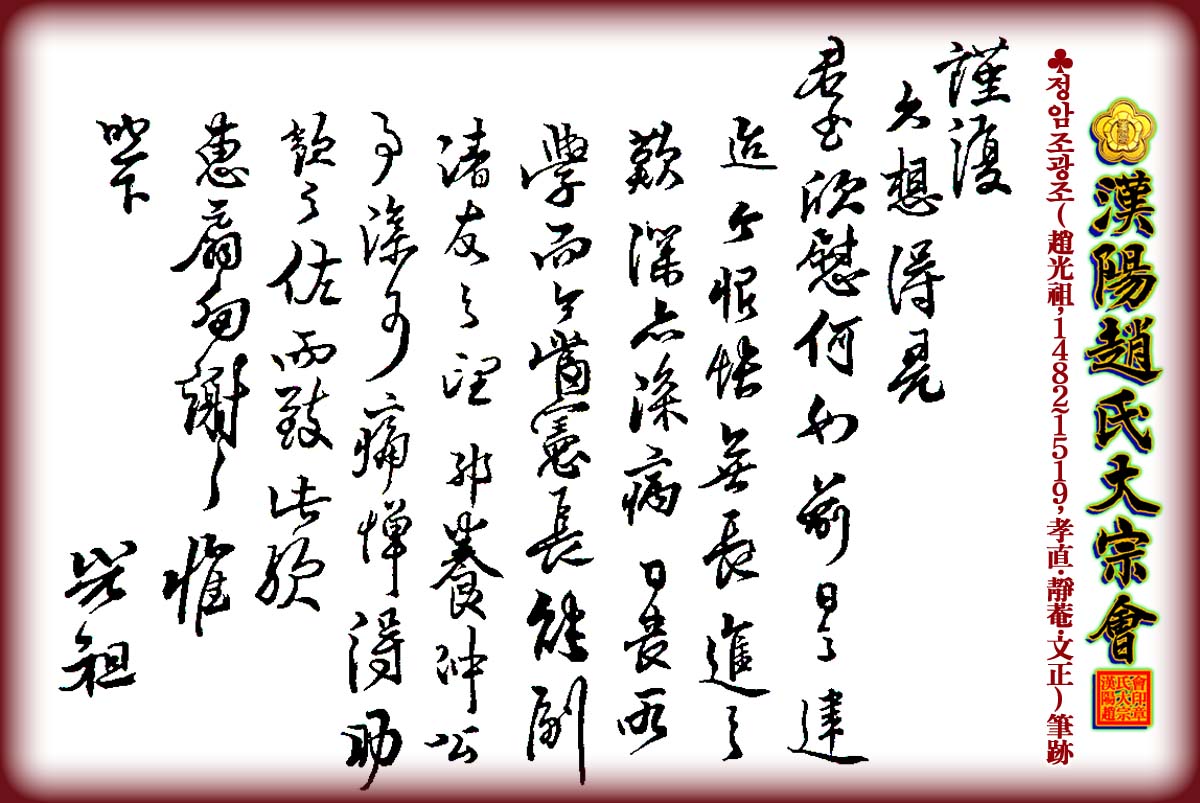

12월 20일에 후명(後命)이 이르자 목욕하고 옷을 갈아입고 사자(使者)에게 죄명을 물었는데, 대답이 없었다. 이에 친한 벗들에게 전하는 편지를 적었는데, 그 글에 이르기를 “반드시 나를 선인(先人)의 무덤 곁에 장사 지내라.” 하고, 또 이르기를 “아버지를 사랑하는 것처럼 임금을 사랑하였으니, 밝은 태양은 나의 충정(衷情)을 잘 알고 있으리라.” 하였다. 마침내 세상을 떠났으니 향년 38세였다.

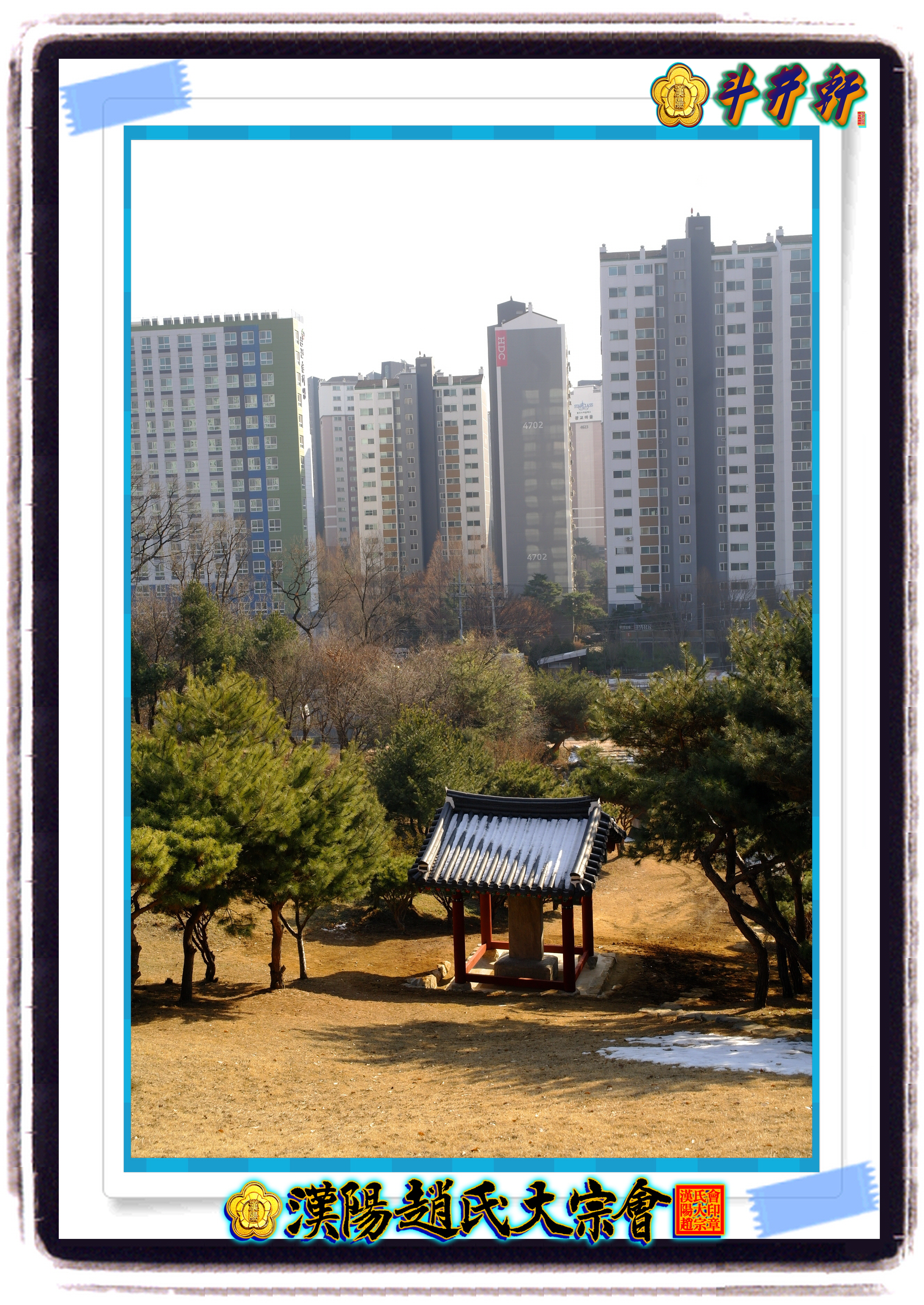

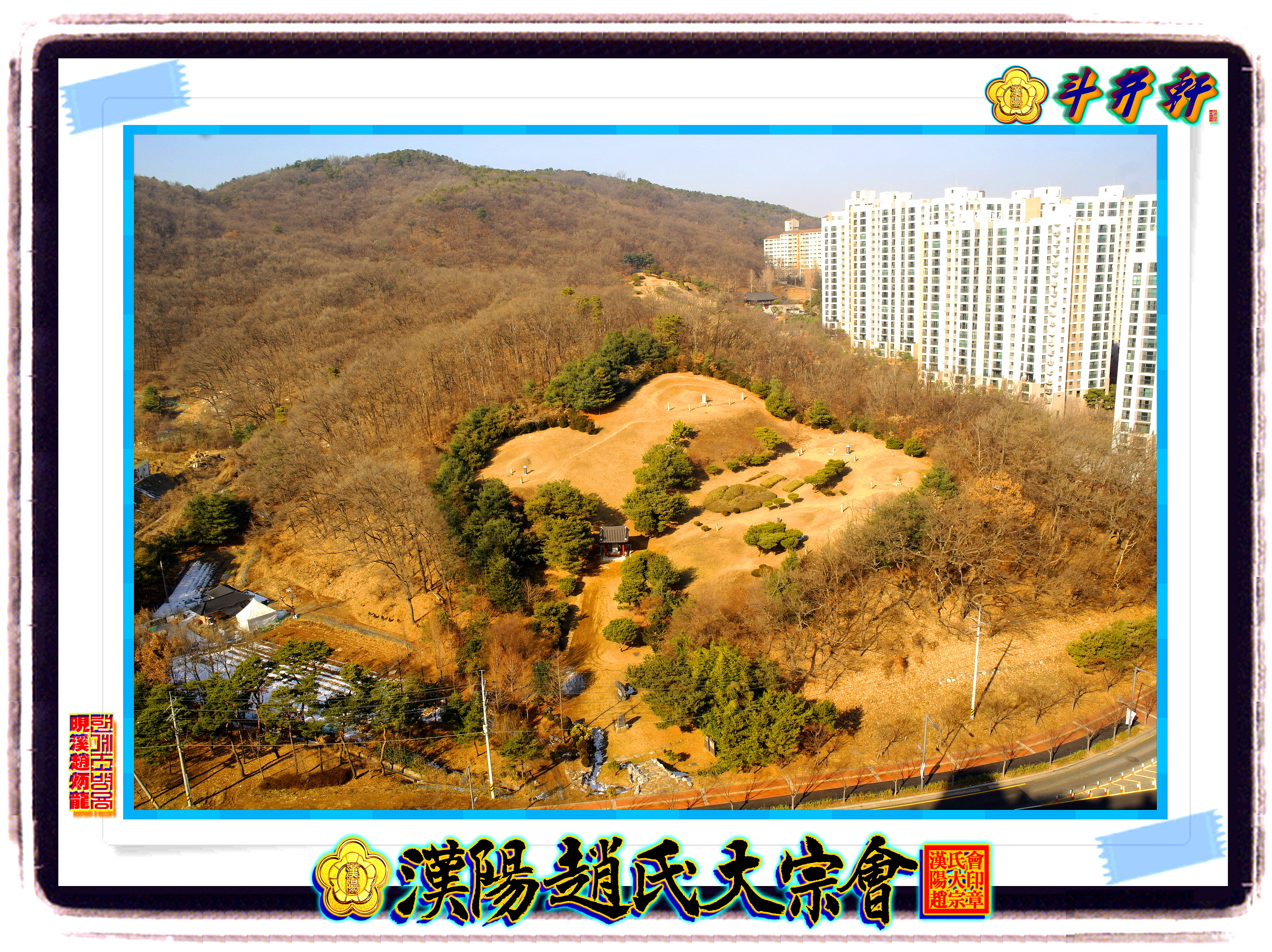

휘(諱)는 광조(光祖)이고 자는 효직(孝直)이다. 이듬해에 용인현(龍仁縣) 심곡리(深谷里)에 장사 지냈다. 가정(嘉靖) 정사년(1557, 명종12) 11월 24일 부인의 장례를 치르기 위하여 서쪽으로 수십 보(步)쯤 되는 곳에 천장하였다.

부인은 첨사(僉使) 이윤형(李允泂)의 딸이니, 정숙하고 정성스럽고 공손하고 신중하여 남편의 가르침을 잘 지켰다. 아들 정(定)은 현감 권흡(權恰)의 딸에게 장가들었는데 요절하였다. 용(容)은 문천 군수(文川郡守)이니, 대호군(大護軍) 이경(李鏡)의 딸에게 장가들었다. 사위 두 명을 두었는데, 좌랑(佐郞) 허감(許鑑)은 아들 허윤(許昀)을 낳았고, 진사 홍원(洪遠)은 딸 둘을 낳았는데 어리다. 당제(堂弟) 희안(希顔)의 아들 순남(舜男)을 후사로 삼았다.

오호라, 우리 동방은 호걸의 선비들이 뒤를 이어 계속 나왔지만, 공명(功名)과 절의(節義)에 구속되고 훈고(訓詁)와 사장(詞章)에 빠져서 혹 명색이 이학(理學)을 공부하는 선비도 극도로 치우치지 않으면 또한 공허하고 요원한 이념들을 섭렵할 뿐이었다. 그러다가 문경공(文敬公 김굉필(金宏弼))이 나와 선각자(先覺者)로 도학(道學)을 창도하고 선생이 실제로 계승하여 확충하였으니, 그 학문은 성신(省身)과 극기(克己)를 우선으로 삼고 지경(持敬)과 주정(主靜)을 요체로 삼았다. 그래서 깊이 연구하여 각고의 노력을 기울이고 정미하게 생각하여 애써 실천한 뒤에 능히 도(道)를 체득하고 덕(德)을 이루어 성인의 성실함〔聖人之誠〕을 얻었다. 의관과 용모 및 보고 듣고 말하고 행동하는 것 같은 경우 오직 선현의 법도를 모범으로 삼았고, 《소학(小學)》과 《근사록(近思錄)》을 존숭(尊崇)하여 여러 경전에 적용하였으며, 만년에는 《주역》 공부를 좋아하여 잠시도 그만두지 않았다.

집에 들어와서는 부모의 수고로운 일을 대신하고 부모의 얼굴빛을 받들어 순종(順從)하여 곡진하게 도리를 다하지 않음이 없었다. 상사(喪事)에는 슬픔을 극진히 하고 제사에는 공경을 극진히 하여 한결같이 예(禮)에 따라 행하고 구차히 하지 않았다. 내외의 구분이 분명하였고 인(仁)과 신(信)을 행하였다. 밖에 나가서는 후학들을 맞아 이끌어 줄 때 그 재능과 품성에 따라 인도하였고, 품평할 때는 그 기국과 식견을 취하였으며, 이단(異端)을 배격할 때는 상도(常道)를 회복하기 위해 힘썼다. 남들은 그 화락(和樂)하고 평이(平易)한 모습만 볼 수 있었지만 스스로는 청빈과 검약을 준봉(遵奉)하였다. 일찍이 부인에게 말하기를 “내 마음은 왕실에 있으니 이제부터 집안일은 돌볼 겨를이 없을 듯하오.” 하였다.

이 당시 상께서 유술(儒術)을 숭상하고 옛 도의(道義)를 사모하며 선생을 의지하여 정치를 하였으니, 선생은 경세제민(經世濟民)의 포부를 품고 밝은 시대를 만난 것에 감격하여 요순(堯舜)의 도리를 자신의 임무로 삼아서 “군주의 마음은 정사(政事)가 나오는 근본이니, 근본이 바르게 된 뒤에야 정사가 수립되고 교화가 성취될 것입니다.” 하였다. 매번 강론(講論)이 있을 때면 전날 저녁에 마치 상께서 곁에 있는 것처럼 강(講)할 내용을 정서(正書)하여 익숙히 읽었고, 새벽이 되면 관복으로 갈아입고 나아가 엄숙하게 마주하여 반드시 상의 마음에 감동이 있기를 기대하였다. 치도(治道)를 개진(開陳)하거나 사의(事宜)를 분별하여 아뢸 때는 성(性)과 정(情), 선(善)과 악(惡), 의(義)와 이(利)의 분변 및 천리(天理)와 인욕(人慾), 왕도(王道)와 패도(覇道), 선인(善人)과 악인(惡人)의 구분에서부터 학문 숭상과 변경 방비의 허실(虛實), 제사(祭祀)와 흥계(興繼)의 득실(得失)에 이르기까지 모두 소회(所懷)를 남김없이 진술하여 날이 저물 때까지 지칠 줄 모르고 이야기하였으니, 상께서도 반드시 전심(專心)으로 귀담아 들으시어 칭찬한 바가 많았다. 심지어 백관들은 선생의 높은 성취에 놀라고 백성들은 선생을 공경해서 모두 그 덕업(德業)에 흠뻑 취하여 선왕의 법도가 차례차례 거행되기를 기대하기까지 하였다.

그런데 어찌하여 제공(諸公)의 마음은 속히 일을 이루려는 욕심에 가까워지고 연소한 이들은 덩달아 고무되어, 한산(閑散)한 처지에 있던 훈구 대신(勳舊大臣)들이 원망이 골수에 사무쳐서 밤낮으로 기회만 엿보게 하였단 말인가. 이에 선생은 실로 일찍 그 기미를 보고 떠나려는 뜻을 정한 지가 오래였다. 항상 신상(申鏛), 이자(李耔), 권벌(權橃)과 함께 양쪽 사이를 조정하여 파국에 이르지 않게 하고자 하였지만, 한때 “가부를 결정하지 못하고 머뭇거린다.”라고 하면서 심지어 탄핵하려는 사람이 있기까지 하였으니, 아아, 또한 괴이한 일이다. 다만 반정(反正)으로 중종(中宗)을 추대하고 그 일로 공명을 이룬 한때의 높은 훈신(勳臣)들에 대해서는 도리어 지나간 일을 되짚어 논하되 대정(大貞)의 경계를 염두에 두지 않았으니, 아마도 선생은 자신이 떠날 수 없고 저들을 막지 않으면 우리의 도가 시행될 수 없다는 것을 스스로 알아서, 마침내 있는 힘을 다해 주저 없이 격파했던 것이리라. 아니면 담론하는 자들의 말처럼, 갑자기 등용되었기에 사람들을 융화하여 투철하게 축적할 수 없었고 일찍 세상을 떠났기에 교화를 베풀고 입언(立言)을 할 수 없었던가. 아아, 슬퍼할 만하고 근심할 만하다. 어찌 오도의 원통함을 면할 수 있겠는가.

오직 우리 중종께서 성대하게 은혜를 베풀어 유지(遺旨)를 내리시고 인조(仁祖)께서 인하여 그 관작(官爵)을 회복하게 하시고 명종(明宗)께서 또 보살펴 소유하게 하시어, 오늘날의 아름다운 일이 있을 수 있게 되었고 또 장차 공자의 묘정에 배향하게 되었다. 위학(僞學)을 금하지 않아도 정맥(正脈)이 의탁할 곳이 있고 백성을 계몽하여 사랑하고 미워할 바를 알게 해서 조금씩 하고자 하는 뜻을 분발할 수 있게 한 것은 누가 그렇게 만들었겠는가. 그러나 네 분 성상께서 시종 돌보아 주신 은혜가 아니라면 또한 누가 이렇게 할 수 있었겠는가.

대저 대현(大賢)의 덕(德)은 처음부터 성인(聖人)의 전체를 갖추고 있고 논술하는 글은 부득이하여 짓는 것이다. 따라서 가령 덕을 향상시킨 것이 더욱 밝고 글을 지은 것이 더욱 많다면 후학들이 다시 의심을 품거나 유감을 느끼지 않을 것이다. 그러나 진실로 자신이 조정에 서지 않아서 실행하여 도(道)를 행할 만한 조짐이 적다면 후세의 군신(君臣)들이 어디서 전범(典範)을 취하여 사정(邪正)을 살피고 흥망의 원인을 상고(詳考)하여 이 도(道)가 당금(當今)에 행할 만하다는 것을 알 수 있겠는가. 어쩌면 하늘의 뜻인지도 모르겠다. 명(銘)은 다음과 같다.

天篤繼開하늘이 계왕개래의 공(功)에 독실하여

反樸收坏질박한 풍속 회복하고 괴벽서를 수습하게 하였나니

鍾異于鮮조선 땅에서 빼어난 기운을 모아

粹然離障천하의 순정(純正)한 광채 빛나게 하였네

存以無妄진실무망의 성(誠)을 보존하고

保厥不偏불편부당의 공평함을 보존하였으니

惟心之活그 마음 생기가 있어

八荒在闥천하 경륜의 뜻을 품었네

一視陶甄주상께서 한번 교화를 펼쳐 보이자

時汔小休백성이 조금 쉴 수 있게 되었으니

將升大猷장차 대유가 시행되려 함에

首膺廣延가장 먼저 큰 초빙에 응하였네

明于雪日모습은 눈과 해처럼 밝고

調以琴瑟성품은 금슬처럼 조화로워

望之神仙바라보면 신선과 같았으니

執經以沃경전을 잡고 계발하였네

持憲以督법률을 지켜 독려하고

斷斷拱筵단단하게 경연에서 시종하였으며

據舊圖新옛것에 근거하여 새것을 도모하고

行王定民왕도로 인도하여 백성을 안정시켰네

風動化宣풍동의 교화를 선양하였으니

亶聰旣達진실로 총명하고 사리에 통달하였네

惟茅斯拔우거진 띠를 걷어 내면

則莫我瘨나의 마음 병들지 않으려니와

有含其沙간사한 소인들이 악독한 음모를 품고

荐磨群牙떼를 지어 거듭 참소하였네

坑灰復燃갱회가 다시 타오르자

廼瞻容色대신들이 주상의 용색을 살피고

或伺鼻息혹은 신료들의 눈치를 엿보아

曷貳曷騫이간하고 무너뜨리고자 하였지만

存順沒安선생은 순리에 따라 살고 죽음을 편안히 여겨

一念如丹일편단심 절조를 지켰네

昭漢炳泉밝고 빛나는 마음 견지하여

有來有歸때에 따라 진퇴를 결정하고

不忘不違잊지도 않고 어기지도 않았으니

在後在前뒤에 있는 듯하다가도 홀연 앞에 있었네

列聖攸惠역대로 성군들께서 은혜를 베풀고

諸儒是衛여러 선비가 보위하여

尙克有傳지금까지 전해질 수 있었으니

功深數歲몇 해 동안의 그 공적 위대했기 때문일세

澤流百世그 은택 백세토록 흘러 전하리니

益見其全더욱 온전한 덕을 볼 수 있다네

我告伊昧내가 몽매한 이들에게 고하노니

無懼無悔두려워하지도 말고 의심하지도 말라

必信仁賢반드시 인현을 믿어야 하거니와

嗚呼嘻噫아아, 슬프도다

厥有成敗성공과 실패는

竟歸之天결국 천명으로 돌려야 할 뿐이로세

ⓒ 한국고전번역원 | 전백찬 (역) | 2022

| 성명 | 노수신(盧守愼) |

| 생년 | 1515년(중종 10) |

| 몰년 | 1590년(선조 23) |

| 자 | 과회(寡悔) |

| 호 | 소재(穌齋), 이재(伊齋), 십청정(十靑亭), 암실(暗室) |

| 본관 | 광주(光州) |

| 시호 | 문간(文簡) |

728x90

반응형

'◐정암조광조,학포양팽손◑' 카테고리의 다른 글

| ■기묘록 보유 상권(己卯錄補遺 卷上)◑조정암 전(趙靜庵傳)◑■기묘록 별집(己卯錄別集)●제현봉사(諸賢封事)● (12) | 2024.10.03 |

|---|---|

| 石潭日記卷之上 李珥 撰[隆慶元年丁卯](趙光祖 關聯, *己卯士禍 關聯 - 隆慶(明宗)元年丁卯(1567年) (6) | 2024.09.28 |

| 용인특례시, 심곡서원 역사공원 조성 추진:사업비 165억 8000만원 투입…내년 3월 착공해 2026년 완공 예정 (2) | 2024.09.02 |

| ■有明朝鮮國嘉善大夫司憲府大司憲兼同知經筵成均館事。贈大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領經筵弘文館藝文館春秋館觀象監事。文正公靜庵趙先生神道碑銘。幷序。■ (1) | 2024.08.01 |

| ▣靜菴先生文集[卷首] / [卷首]肅宗大王御製/肅廟御製刊行後識[閔鎭遠]靜庵先生文集序[宋時烈] (1) | 2024.07.26 |