728x90

◐11세조 子三 澄 父 廣弼광필◑

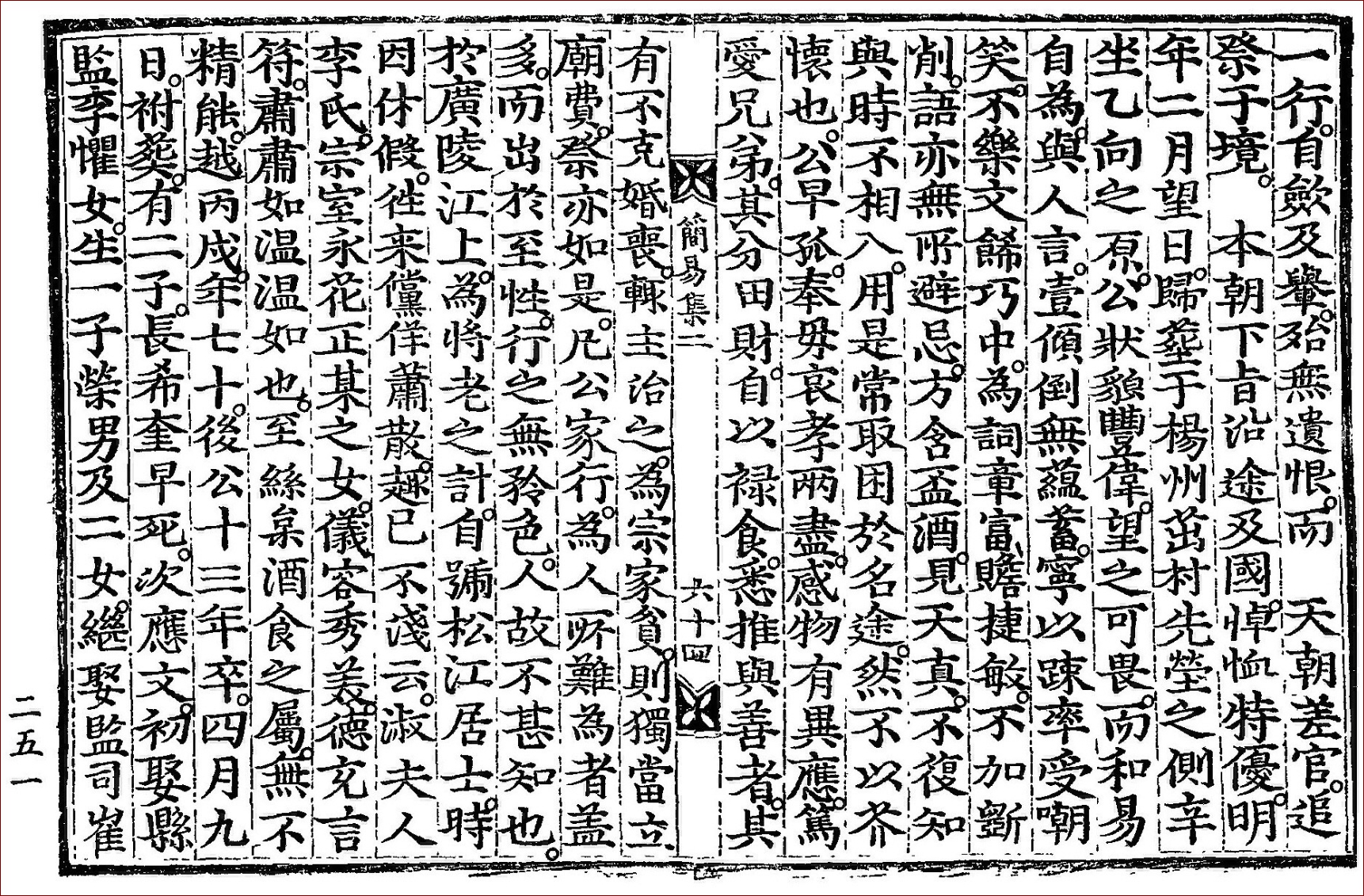

字洞叔號松江中宗辛未生癸卯進士登式年明經科歷司典四邑內資寺正明宗丙寅設重試與辛白麓諸賢同被雋選陛通政宣祖甲戌奉使管押如昉竣事還至海州衛以勞疾卒明朝差官祭境

本朝下旨沿道及國悼恤禮葬◎墓楊州茁谷辛坐有碑崔簡易岦撰銘韓石峰濩書金仙源尙容篆配全州李氏父永花正呈珠外祖延安金松壽丁丑生丙戌卒◎墓祔

징자동숙호송강중종신미생계묘진사등식년명경과역사전사읍내자사정명종병인설중시여신백록제현동피준선폐통정선조갑술봉사관압여방준사환지해주위이노질졸명조차관제경본조하지연도급국도휼례장◎묘양주줄곡신좌유비최간역립찬명한석봉호서금선원상용전배전주이씨부영화정정주외조연안금송수정축생병술졸◎묘부

■國朝人物考三十 / 文官

●趙澄 墓碣銘[崔岦]●

公諱澄, 字泂叔。 漢陽趙氏, 遠有代序, 其先公十世, 在麗朝者, 僉議中事之壽, 摠管暉、良琪, 龍城府院君暾, 左政丞仁璧。 入我朝者, 右議政涓, 同樞慕, 僉樞宗孝, 典簿勉, 護軍廣弼。 政丞、議政亦開府院龍源、漢平, 漢平之勳, 蓋與國帶礪焉。 護軍聘江陵咸氏引儀汝勳之女, 正德辛未生公。

公幼學能文, 弱冠有名。 自甲午居父憂, 旣遇御試諸生, 荐居高等。 至癸卯, 中進士試, 復登大科, 則人以爲晩成。 由成均權知, 遷承文正字, 著作、博士, 遷工曹佐郞, 帶記事官。 出慶尙都事, 入刑曹正郞, 又出京畿都事, 入禮曹正郞, 又出谷山郡守, 入成均直講、漢城庶尹, 又出延安府使。 己未, 有後喪, 旣除, 司䆃僉正, 轉奉常副正、內資正、司宰正。 前後御試儒臣, 居高等者四。 至丙寅, 登重試陞通政大夫。 出長湍府使, 入僉知中樞, 又出三陟府使, 入僉知兼五衛將。

萬曆甲戌, 奉使管押如帝京, 竣事還至海州衛, 以勞疾卒, 年六十有四矣。 冬至使安公自裕, 督公一行, 自斂及輿殆無遺恨。 而天朝差官, 追祭于境。 本朝下旨沿途及國, 悼恤特優。 明年二月望日, 歸葬于楊州茁村先塋之側辛坐乙向之原。

公狀貌豐偉, 望之可畏, 而和易自爲。 與人言, 壹傾倒無蘊蓄, 寧以疎率受嘲笑, 不樂文飾巧中。 爲詞章富贍捷敏, 不加斲削, 語亦無所避忌。 方含盃酒, 見天眞, 不復知與時不相入。 用是常取困於名途, 然不以介懷也。 公早孤, 奉母, 哀孝兩盡, 感物有異應。 篤愛兄弟, 其分田財, 自以祿食, 悉推與善者, 其有不克婚、喪, 輒主治之。 爲宗家貧, 則獨當立廟費, 祭亦如是, 凡公家行, 爲人所難爲者蓋多, 而出於至性, 行之無矜色, 人故不甚知也。 於廣陵江上爲將老之計, 自號松江居士, 時因休暇往來, 儻佯蕭散, 趣已不淺云。

淑夫人李氏, 宗室永花正某之女。 儀容秀美, 德光言符, 肅肅如溫溫如也。 至絲枲、酒食之屬, 無不精能。 越丙戌, 年七十, 後公十三年卒, 四月九日祔葬。 有二子: 長希奎, 早死。 次應文, 初娶縣監李懼女, 生一子榮男及二女; 繼娶監司崔蓋國女, 生一女, 女皆幼。 榮男娶府使金希弼女, 生一子幹。 余及事公於僚席, 今辱其家狀, 則參以所竊識者敍之。 且爲銘曰:

有攝其容, 出言則慮。 無樹於己, 而獨沽譽。 不云巧令, 鮮矣乎仁。 公爲世譏, 惟其任眞。 行聞而惇, 文睹而蔚。 乃後知公, 公也不拙。

[주-D001] 甲 : 底本에는 “卑”로 되어 있다. 《簡易集・僉知中樞趙公墓碣銘》에 根據하여 修正하였다.

[주-D002] 光 : 《簡易集・僉知中樞趙公墓碣銘》에는 “充”으로 되어 있다.

●僉知中樞趙公墓碣銘●

■첨지중추부사(僉知中樞府事) 조공(趙公)의 묘갈명■

공의 휘는 징(澄)이요, 자(字)는 형숙(泂叔)이다.

한양 조씨(漢陽趙氏)의 세계(世系)는 멀리 공보다 10세(世) 위로부터 이어진다. 고려조에 있던 분으로는 첨의중사(僉議中事) 조지수(趙之壽)를 비롯해서 총관(摠管) 조휘(趙暉)와 조양기(趙良琪), 그리고 용성부원군(龍城府院君) 조돈(趙暾)과 좌정승(左政丞) 조인벽(趙仁璧)을 들 수 있다.

아조(我朝)에 들어와서는 우의정(右議政) 조연(趙涓)과 동지중추부사 조모(趙慕), 첨지중추부사 조종효(趙宗孝), 전부(典簿) 조면(趙勉), 호군(護軍) 조광필(趙廣弼) 등이 있다.

좌정승과 우의정 역시 용원부원군(龍源府院君)과 한평부원군(漢平府院君)에 봉해졌는데, 한평은 훈업(勳業)을 세워 국가의 공신(功臣)의 대열에 참여하였다. 호군(護軍)은 인의(引儀) 함여훈(咸汝勳)의 딸인 강릉 함씨(江陵咸氏)에게 장가들어 정덕(正德) 신미년(1511, 중종6)에 공을 낳았다.

공은 어려서부터 학업에 종사하여 글솜씨에 재능을 발휘하면서 약관의 나이에 벌써 이름을 떨치기 시작하였다. 갑오년(1534, 중종29)에 부친상을 당해 거상(居喪)을 하였고, 그 뒤에 제생(諸生)을 대상으로 한 어시(御試)에서 거듭 우등(優等)의 성적을 차지하였다. 그러다가 계묘년에 진사시(進士試)에 입격한 뒤를 이어 다시 대과(大科)에 등제(登第)하였는데, 사람들은 이를 두고 늦게야 이룬 것이라고 말들을 하였다.

성균관 권지(成均館權知)를 거쳐 승문원의 정자(正字), 저작(著作), 박사(博士) 등을 역임하고 공조 좌랑(工曹佐郞)으로 옮겨지면서 기사관(記事官)을 겸대하였다. 경상도 도사(慶尙道都事)로 나갔다가 형조 정랑(刑曹正郞)으로 들어왔으며, 또 경기 도사(京畿都事)로 나갔다가 예조 정랑(禮曹正郞)으로 들어왔다. 그 뒤에 다시 곡산 군수(谷山郡守)로 나갔다가 조정에 들어와서 성균관 직강과 한성부 서윤을 거친 다음 또 연안 부사(延安府使)로 나가게 되었다.

기미년(1559, 명종14)에 후상(後喪)을 당했다. 거상(居喪)을 마친 다음에 사도시 첨정(司䆃寺僉正)을 거쳐 봉상시 부정(奉常寺副正)과 내자시 정(內資寺正)과 사재감 정(司宰監正)을 역임하였다.

전후에 걸쳐 유신(儒臣)을 대상으로 한 어시(御試)에서 우등(優等)의 성적을 차지한 것이 네 차례나 되었다. 병인년(1566, 명종21)에 이르러 중시(重試)에 등제(登第)하여 통정대부(通政大夫)로 품계가 오른 뒤, 장단 부사(長湍府使)로 나갔다가 조정에 돌아와 첨지중추부사(僉知中樞府事)가 되었으며, 또 삼척 부사(三陟府使)로 나갔다가 들어와서 첨지중추부사에 오위장(五衛將)을 겸하였다.

만력(萬曆) 갑술년(1574, 선조7)에 관압사(管押使)로 사명을 받들고 중국의 경사(京師)에 갔다가 일을 마치고 돌아오던 도중 해주위(海州衛)에 이르렀을 때 피로와 병이 겹친 나머지 세상을 떠났으니, 향년 64세였다.

이에 동지사(冬至使)인 안공 자유(安公自裕)가 공의 일행을 감독하여 염습(殮襲)에서부터 영구(靈柩)에 이르기까지 유감이 없게 일을 보살펴 주었다. 중국 조정에서도 관원을 보내 경내에서 뒤따라 제사를 올리게 하였으며, 본조(本朝)에서도 연도(沿途)와 국도(國都)에 지시를 내려 특별히 애도하고 돌보아 주게 하였다.

이듬해 2월 보름에 양주(楊州) 줄촌(茁村)의 선영 옆으로 영구를 모시고 돌아와 신좌을향(辛坐乙向)의 언덕에 안장하였다.

공은 생김새가 우람하고 위걸(偉傑)스러웠으므로 사람들이 쳐다보기만 해도 위압감을 느꼈는데, 정작 공 자신은 소탈한 자세로 사람들을 편하게 대하곤 하였다. 그리고 사람들과 말을 할 때에는 마음속에 있는 말을 모두 다 쏟아 내고 속에 담아 두는 법이 없었으며, 차라리 너무 솔직하다는 비웃음을 받을지언정 그럴듯하게 겉치레를 하며 속마음을 교묘히 위장하는 일은 하려 하지를 않았다.

사장(詞章)을 지을 때에도 막힘없이 민첩하게 풍부한 내용을 선보이면서 다시 손을 보아 고치는 법이 없었으며, 말을 할 때에도 무엇을 꺼려 피하는 법이 없었다. 그리고 바야흐로 술잔을 입에 대고 있을 때에는 천진한 면모를 있는 그대로 보여 주기만 하였을 뿐, 당시 세상의 모습과 서로 걸맞지 않아도 이를 더 이상 아랑곳하지 않았다. 그렇기 때문에 늘 벼슬길에서 곤란한 상황을 맞곤 하였지만, 공은 이를 전혀 개의치 않았다.

공은 이른 나이에 부친을 여의었다. 그래서 효성을 다해 모친을 봉양하였고 돌아가셨을 때에도 애통함을 극진히 하였는데, 이에 하늘이 감동했음인지 기이한 현상이 일어나기도 하였다. 그리고 형제간의 우애를 독실하게 유지하는 가운데, 집안의 재산을 나눌 적에도 자신은 녹봉(祿俸)을 받아 충분히 생활할 수 있다면서 좋은 것은 모두 형제들에게 양보하곤 하였으며, 혼례(婚禮)나 상례(喪禮) 등을 제대로 치르지 못하는 경우에는 자신이 주관하여 일을 처리해 주기도 하였다. 또 종가(宗家)의 살림이 빈한한 것을 감안하여, 사당을 세우는 데에 소요되는 비용을 공이 홀로 떠맡고 나서기도 하였으며, 제사를 지낼 때에도 역시 이와 같이 하였다.

무릇 공의 집안에서의 행실을 보면 사람으로서 하기 어려운 일을 행한 경우가 대체로 많았는데, 이 모두가 지극한 성품의 발로로서 전혀 뻐기는 기색이 없이 행하였으므로 사람들이 그다지 많이 알지를 못하였다. 공은 또 광릉(廣陵) 강변에서 노년(老年)을 보낼 계획을 세우고는 스스로 송강거사(松江居士)라고 칭하면서 이따금 휴가 때를 이용하여 이곳에 왕래하며 자연 속에서 소요 자재(逍遙自在)하였으니 그 취향이 또한 얕지 않았음을 알 수 있다.

숙부인(淑夫人) 이씨(李氏)는 종실(宗室)인 영화정(永花正) 모(某)의 딸이다. 의범(儀範)과 용모가 수려하고 아름다웠을 뿐만 아니라 덕이 충만하여 언행(言行)이 서로 부합되었으며 엄숙한 가운데에서도 그지없이 온화하기만 하였다. 그리고 길쌈이나 베 짜는 일에서부터 술과 음식을 준비하는 일에 이르기까지 제대로 행하지 못하는 일이 없었다. 부인은 공이 세상을 하직한 지 13년이 되던 병술년(1586, 선조19)에 향년 70세로 세상을 떠났으며, 그해 4월 9일에 부장(祔葬)되었다.

공은 아들 형제를 두었다. 장남 조희규(趙希奎)는 일찍 죽었다. 차남 조응문(趙應文)은 처음에 현감(縣監) 이구(李懼)의 딸에게 장가들어 아들 조영남(趙榮男)과 두 딸을 두었으며, 감사(監司) 최개국(崔蓋國)의 딸에게 다시 장가들어 딸 하나를 낳았는데, 딸들은 모두 어리다. 조영남은 부사(府使) 김희필(金希弼)의 딸에게 장가들어 아들 조간(趙幹)을 낳았다.

나는 요석(僚席)에서 공을 모시고 함께 일을 해 본 적이 있었기 때문에, 지금 공의 가장(家狀)을 참고하면서 내가 나름대로 알고 있는 사실을 첨가하여 서술하였다.

다음과 같이 명(銘)한다.

겉모양은 그럴듯이 보이게 하고 / 有攝其容

말을 한 마디 할 적에도 눈치 보며 조심하고 / 出言則慮

자신의 마음속엔 확립된 게 하나 없이 / 無樹於己

오로지 좋은 이름 얻으려고 하는 사람 / 而獨沽譽

이르시지 않았던가 말과 안색 꾸미는 이 / 不云巧令

어질게 되는 경우 찾기가 힘들다고 / 鮮矣乎仁

우리 공이 세상의 비평을 받은 것은 / 公爲世譏

천진함 그대로 보여 줬기 때문인데 / 惟其任眞

돈독했던 공의 행실 귀로 한번 들어 보고 / 行聞而惇

성대했던 공의 문채 눈으로 직접 확인해야 / 文覩而蔚

공이 어떤 분이었나 알게 될지니 / 乃後知公

우리 공은 그야말로 졸하지 않았도다 / 公也不拙

[주-D001] 총관(摠管) 조휘(趙暉)와 조양기(趙良琪) :

조휘는 몽고의 침입 때 철령(鐵嶺) 이북의 지역을 들어 몽고에 붙음으로써 쌍성총관부(雙城摠管府)를 설치하게 하고 그 총관(摠管)이 되는 등 조국인 고려를 크게 괴롭혔던 인물이다. 이후 쌍성총관부의 총관은 그 아들 조양기와 종증손 조소생(趙小生) 등으로 이어지다가 공민왕(恭愍王) 5년(1356) 동북면 병마사(東北面兵馬使) 유인우(柳仁雨)의 정벌에 의해 약 백 년 만에 종말을 보게 되었다.

[주-D002] 한평(漢平)은 …… 참여하였다 :

정종(定宗) 2년(1400) 제2차 왕자의 난 때 이방원(李芳遠)을 도운 공으로 좌명 공신(佐命功臣) 4등에 책훈되었다.

[주-D003] 후상(後喪) :

모친상을 말한다. 맹자(孟子)가 부친을 먼저 여의고 모친을 뒤에 잃었기 때문에 나온 말인데, 《맹자》 양혜왕 하(梁惠王下)에 “맹자가 모친상 때 행한 상례(喪禮)가 부친상 때보다도 지나쳤다.[孟子之後喪踰前喪]”라는 말이 나온다.

[주-D004] 관압사(管押使) :

오랑캐에게 잡혔다가 우리나라에 도망쳐 온 중국인들을 중국에 데리고 가는 사신을 말한다.

[주-D005] 이르시지 …… 힘들다고 :

《논어(論語)》 학이(學而)에 “말과 안색을 교묘하게 꾸미는 이 치고 어진 경우는 찾기가 힘들다.[巧言令色 鮮矣仁]”라는 공자의 말이 실려 있다.

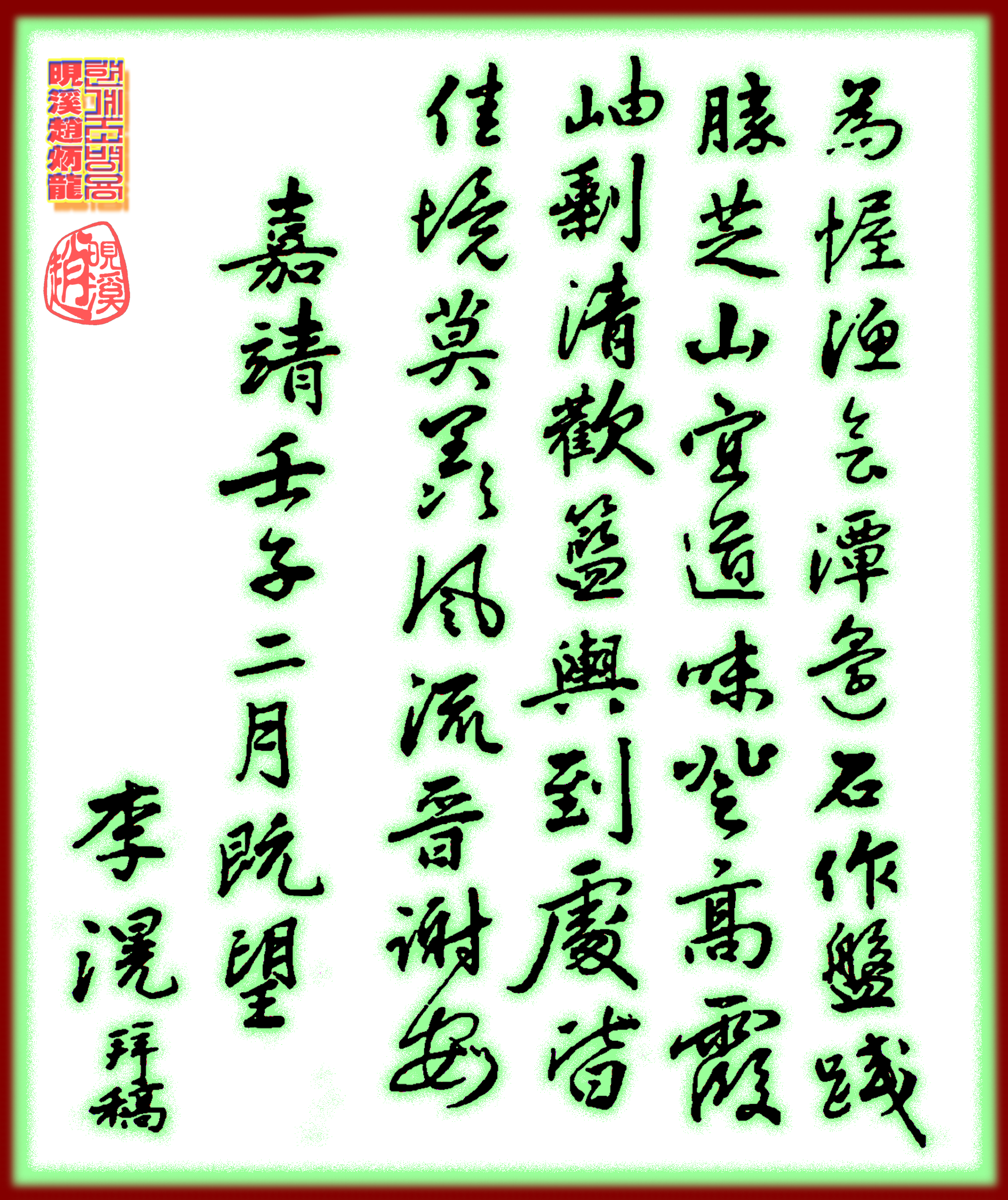

■소수서원 기문■

서원 터가 있었던 것은 옛날 일이고 그 터로 인하여 서원을 창건한 것은 오늘날의 일이다. 서원 이름을 ‘소수(紹修)’라고 한 것이 어찌 그 연유가 없겠는가. 이 터는 옛날 순흥부 소백산 아래 백운동에 있다. 소백산 줄기가 벋어내려 수려한 정기가 응결되어 한 분 대현(大賢)이 태어났으니 바로 우리 문성공(文成公) 안유(安裕)이다.

공은 고려 말 불교가 크게 성행하고 도의가 쇠퇴해진 시기에 당하여, 사문(斯文)을 흥기하는 것을 자신의 소임으로 삼고, 성현의 성리학의 근원을 탐구하면서 주자의 영정을 그려 벽에 걸어놓고 항상 경모(景慕)하며 스스로 몸을 검속하였다.

내면에 지성(至誠)을 간직하고 행실이 독실하지 않았다면 어찌 이처럼 지극할 수있었겠는가. 아, 이점이 실로 우리나라 도학의 종주(宗主)가 될 수 있었던 까닭이다. 그러나 지금에 이미 수백여 년의 세월이 흘러 공의 유지(遺址)가 황폐하여 잡초에 묻히고 그 아름다운 전통이 희미해져서 찾아볼 수가 없게 되었다.

가정(嘉靖) 갑진년(1544, 중종39) 사이에 이곳 군수로 부임한 주세붕(周世鵬)이 개연히 탄식하고 공의 유허(遺墟)를 찾아서 안씨의 후손인 안정(安珽)과 함께 사당 건립을 도모하고, 공의 영정을 구하여 봉안하였으며, 또한 문정공(文貞公) 안축(安軸)과 문경공(文敬公) 안보(安輔)를 좌우로 배향하니 모두 문성공의 친족이다. 이 어찌 공의 궤범(軌範)을 잇고 학문과 덕을 닦아 백세의 먼 훗날까지 길이 아름다운 전통을 계승시키는 일이 아니겠는가.

사당 옆에 별도로 서원을 지으려고 터를 다지다가 얻은 놋쇠로 약간의 경서(經書), 사서(史書), 제자서(諸子書)를 구입해서 서원에 소장하고 원근(遠近)의 유생들이 모여 학문을 연마하는 장소로 삼게 하였다. 또 안씨의 세계(世系)와 행장(行狀)을 수집하고 도학(道學)의 규모와 지침이 되는 글을 상세하게 편집하여 『죽계지(竹溪誌)』라 이름하고 아울러 소장하니, 그 애쓰고 지성스럽게 한 뜻이 매우 간절하였다.

그 후 이황(李滉) 선생이 주세붕의 뒤를 이어 이곳에 부임하여 더욱 서원의 일에 힘쓰다가 병환으로 사임하고 돌아가면서 관찰사에게 글을 올려, 서원을 유지하여 한 도(道)의 선비들이 심학(心學)을 공부하게 하여 선현(先賢)의 도를 잇도록 해야 한다고 하였으니, 그 내용이 매우 간절하고 지극하였다. 이에 관찰사 심통원(沈通源)이 그 뜻을 가상히 여겨 조정에 아뢰었고 성상께서 윤허하여 정원(政院)에 명하기를, “사액함이 옳다.” 하였다.

이에 대제학(大提學) 신광한(申光漢)이 어명을 받아 서원의 편액을 ‘소수(紹修)’라 하였으니, 이 두 글자로 서원 이름으로 정한 것은 실로 까닭이 있다.

그 까닭이란 무엇인가? 하늘의 명(命)을 받은 것을 성(性)이라 하고, 성에 따라 행함을 도라 하며, 도를 닦는 것을 학문이라 한다. 무엇을 학문이라 하는가? 사물을 궁구하여 그 앎을 극대화하고, 한결같이 성(誠)에 바탕을 두고 경(敬)을 유지하며, 고명(高明)의 극치에 이르고 중용(中庸)으로 말미암음을 말한 것이다.(중략)

문성공 이후로 문정공과 문경공이 계승하였고, 문정공과 문경공 이후로 주신재와 퇴계가 또한 계승하였으니, 그 학문을 추모하여 끊임없이 계승하는 것이 후학의 책임이 아니겠는가. 이 서원이 ‘소수’라는 이름을 얻은 것에 깊은 뜻이 있으니, 그 이름을 돌아보고 그 뜻을 생각한다면 후학들에게 경모(敬慕)하는 마음을 흥기시킬 수 있을 것이다. 더욱이 백록동서원(白鹿洞書院)은 이발(李渤)이 거처했던 곳이고, 이발의 자취를 이어서 그 유허를 널리 개척한 이는 주자(朱子)이다. 오늘날 백운동을 백록동에 견주고 서원의 흥폐도 그곳에 견준다면 이 역시 소수(紹修)라고 할 수있다.

아, 이 어찌 아무런 뜻이 없이 이름 붙인 것이겠는가!

[紹修書院記] 조징(趙澄) / 『雲院雜錄』

●澗松集 續集 卷五 / 附錄 만장〔挽章〕 또〔又〕 [조징(趙澄)]

天降醇儒應瑞星,雪氷衿抱玉儀形。

高風一代扶頹緖,正學千秋得舊經。

陶岫白雲終不去,商山鴻翼早能冥。

吁嗟性理憑誰釋,小子含悲涕淚零。

하늘이 순유를 내어 상서로운 별에 응했고 / 天降醇儒應瑞星

설빙 같은 마음과 옥 같은 모습 지녔네 / 雪氷衿抱玉儀形

고상한 풍도는 당대의 쇠퇴한 사업 부지하였고 / 高風一代扶頹緖

바른 학문은 천 년의 옛 경전을 터득하였네 / 正學千秋得舊經

깊은 골짜기에 은거하여 끝내 떠나지 않았고 / 陶岫白雲終不去

상산의 네 노인처럼 재주를 일찌감치 숨겼네 / 商山鴻翼早能冥

아, 성리의 깊은 뜻 누구를 의지해 풀어야 하나 / 吁嗟性理憑誰釋

소자는 슬픔을 머금고 눈물만 떨어뜨리네 / 小子含悲涕淚零

ⓒ 경상대학교 경남문화연구원 남명학연구소 | 정현섭 양기석 김현진 구경아 김익재 강현

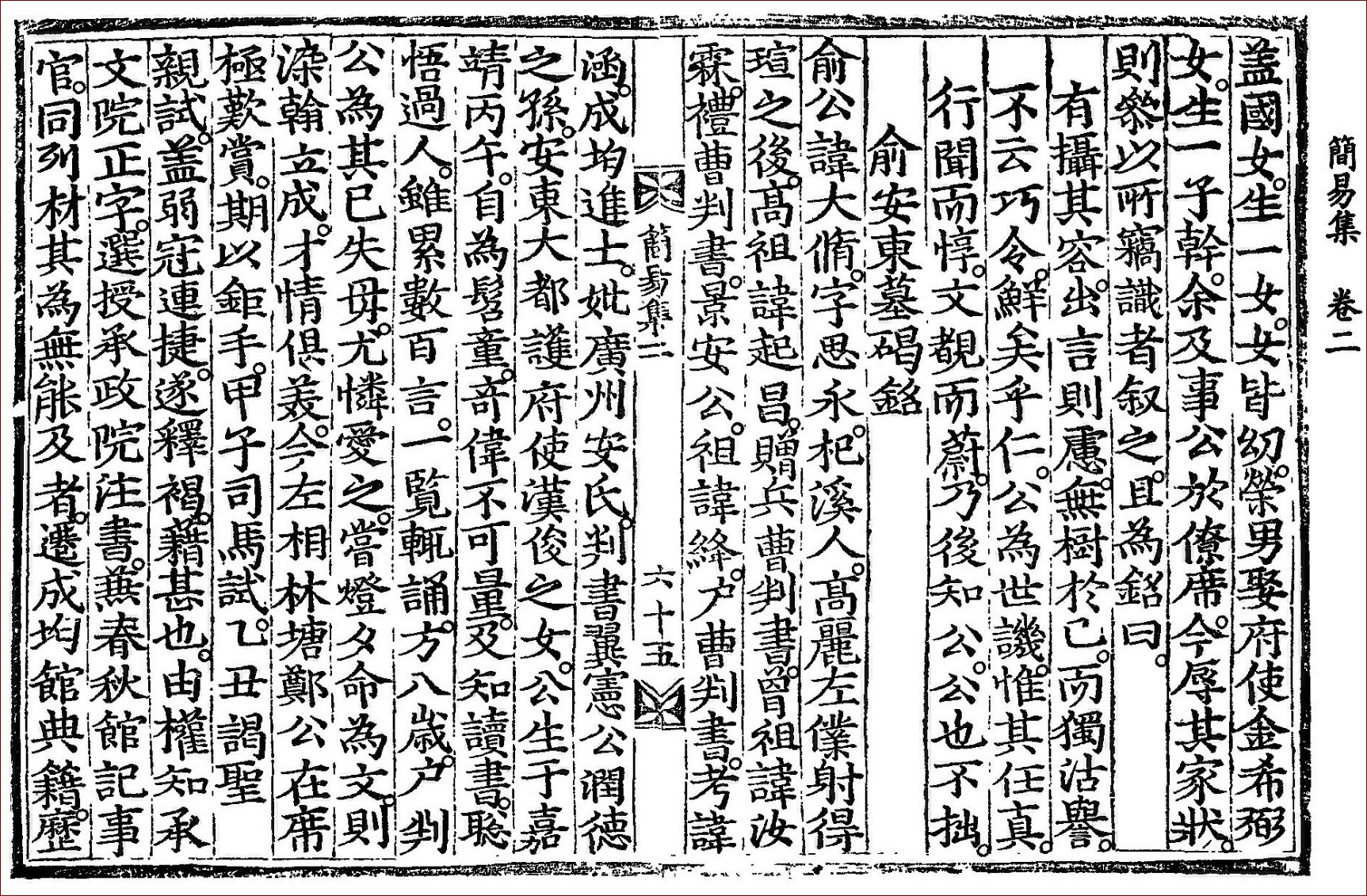

●종부시정조공묘갈명〔宗簿寺正趙公墓碣銘〕

☞지봉집 제23권 / 잡저(雜著)

옛일을 논하는 선비들은 “옛사람, 옛사람”을 입에 올리기 마련인데, 그들이 말하는 ‘옛’이란 것은 그 시대를 두고 하는 말이 아니라 그 덕을 두고 하는 말이다. 내가 한번은 이 시대에 살면서 고인(古人)의 덕이 있다면 이 역시 옛사람이니, 송호(松湖) 조공(趙公)이 바로 그런 분이라고 한 적이 있었다. 그런데 이 얘기를 들은 세상 사람들이 자못 내 말을 진실이라고 여기니, 내가 이에 비로소 공을 허투로 알고 있지 않다는 것을 확신하게 되었다.

공이 작고하고 10년이 지나 아들 낙현(洛賢)이 최군 유해(崔君有海)가 지은 행장(行狀)을 가지고 와 나에게 묘갈명을 지어달라고 부탁하면서, 또 “대가(大家)의 문장을 구해 불후함을 도모하고 싶다.” 하였다. 아, 공의 덕은 절로 불후할 터이고, 나는 그런 대가가 아닌데 어찌 공을 불후하게 할 수 있겠는가마는, 내가 어느 정도 공을 안다고 한다면 그런 면에선 감히 사양할 수 없기에 마침내 눈물을 훔치며 쓴다.

공은 휘는 응문(應文)이고, 자(字)는 일관(一貫)이며, 본관은 한양(漢陽)이다. 먼 조상 지수(之壽)는 고려조에서 첨의중사(僉議中事)를 지냈고, 휘(輝)와 양기(良琪)는 쌍성 총관(雙城總管)을 지냈고, 돈(暾)과 인벽(仁璧)과 연(涓)은 대를 이어 재상이 되거나 혹 부원군(府院君)에 봉해졌다. 동지중추부사(同知中樞府事) 모(慕)와 첨지중추부사(僉知中樞府事) 종효(宗孝)와 전부(典簿) 면(勉)과 사과(司果) 광필(廣弼)을 거쳐 공의 부친인 첨지중추부사 휘 징(澄)에 이르게 되었고, 종성(宗姓) 이씨(李氏)인 영화정(永花正) 정수(呈珠)의 따님이 공의 모친이니, 이것이 그 세계(世系)이다.

공은 어려서 학문에 힘썼는데 다만 고문사(古文辭)를 좋아하여, 과거공부에 종사하면서도 글을 조탁(彫琢)하여 교묘하게 과문(科文)의 작법에 맞추는 것을 탐탁찮게 여겨 자못 법식에 구애되지 않았으니, 이 때문에 여러 차례 낙방하였지만 개의치 않았다. 만력(萬曆) 갑오년(1594, 선조27)에 비로소 급제를 하니, 사람들이 뒤늦은 것을 의아해하면서도 합격을 쾌사(快事)로 여겼다. 처음에 성균관 전적(典籍)을 제수받았다가 형조ㆍ호조ㆍ병조의 좌랑으로 천직(遷職)하였고, 접반관(接伴官)으로서 호남(湖南)으로 천장(天將)을 수행하고는 일을 끝내고 돌아와 형조ㆍ호조ㆍ병조의 정랑(正郞)을 역임하였다. 외직으로 나가 간성 군수(杆城郡守)를 맡았다가 들어와 봉상시 첨정을 지내고, 내섬시 정(內贍寺正)으로 있다가 사헌부 장령에 제수되었다. 또 상의원 정(尙衣院正)으로 있다가 외직으로 나가 남양 부사(南陽府使)를 맡고는 들어와 성균관사성 겸 춘추편수관(成均館司成兼春秋編修官)이 되어 실록청 낭청(實錄廳郞廳)에 충원되었고, 누차 사옹원(司饔院)과 군기시(軍器寺)의 정(正)으로 전직(轉職)되었다. 정미년(1607, 선조40)에 연안 부사(延安府使)로 나갔다가 들어와 종부시 정(宗簿寺正)을 맡았으니, 이것이 그 이력(履歷)이다.

만년에 말질(末疾)이 점점 심해져 신해년(1611, 광해군3) 10월 모일(某日)에 사저(私邸)에서 운명하니, 생년인 가정(嘉靖) 기유년(1549, 명종4) 이래로 63세의 수를 누렸다. 양주(楊州) 모리(某里) 모원(某原)에 안장하였다.

공은 순박하고 후덕하여 고인(古人)의 풍모가 있었으니, 어버이를 섬기는 데 있어서는 어버이의 뜻을 어김이 없이 안색을 살펴가며 봉양하였다. 첨지공이 북경에 조회 갔다가 돌아오는 길에 세상을 하직하자, 공은 통곡하며 달려가 영구를 맞이해 장례를 치렀는데 슬픔과 예제(禮制)가 모두 극진하였다. 대부인(大夫人)을 모실 때는 맛난 음식을 두루 다 갖추었고, 편찮으시면 손수 탕제(湯劑)를 조제하였으며 변(便)을 맛보고 하늘에 기도를 올려 정성을 다 바쳤고, 거상(居喪)하게 되어서는 부친상 때와 마찬가지로 여묘살이를 하니, 향당(鄕黨)에서 그 효성을 아름답게 여겼다.

관직 생활을 할 때는 한결같이 지성스럽게 하였으며, 엄정함으로 자신을 단속하고 너그러움으로 백성들을 다스리니, 떠나간 뒤에 늘 백성들이 그리워하였다. 간성 군수 시절에 우리나라 사람 가운데 왜적에게 포로로 잡혀갔다가 도망쳐 돌아온 사람들이 공(功)을 날조하려는 이웃 고을 수령에게 죽임을 당하였는데 공의 경내에 들어온 이들은 공이 애쓴 덕에 살아날 수 있었으니, 사람들이 지금까지 이를 칭송하고 있다.

남들을 대할 때는 격의 없이 심경을 다 토로하였기에 사람들이 모두 좋아하고 흠모하였다. 그러나 천성적으로 선을 좋아하고 악을 미워하였으니, 남에게 선이 있다는 말을 들으면 뛸 듯이 기뻐하고 불선(不善)한 사람을 만나면 자신까지 더럽혀질 듯이 보면서 조금도 낯빛을 풀지 않았다. 한번은 전형(銓衡)을 맡은 자가 공을 알아주어 자주 추어주며 끌어가려고 했지만 공은 정도를 지키고 구차하게 굴지 않았다. 오직 벗들과는 시를 읊고 음주를 즐겼으며 ‘무민(无悶)’이라 자호(自號)하여 뜻을 드러내었다.

광릉(廣陵) 강가에 집을 짓고는 때때로 나가 산책하였는데, 담담하기가 세상사에 아무 욕심이 없는 사람 같았다. 사생의 기로에 이르러선 사람들이 잘 처신하기 어려운 법인데, 공이 연안 부사로 있을 때 마침 서쪽의 경보(警報)가 매우 급박하자 성(城)과 해자를 수리하고 병장기를 손보며 목숨 바쳐 지킬 것을 맹세하였으니, 내가 이 소식을 듣고 장하게 여겼다. 공이 병이 들자 내가 가서 문안하였는데, 병이 이미 위태로워 견딜 수 없을 정도로 고통스러운데도 평소처럼 화열(和悅)하였으니, 수양의 힘이 대단하지 않다면 불가능한 일이기에 내가 더욱 공경하였다.

공의 초취(初娶)는 현감 이구(李懼)의 따님이고 계취(繼娶)는 관찰사 최개국(崔蓋國)의 따님이니, 모두 부도(婦道)를 극진히 구현하였다. 최씨는 전 부인이 낳은 아이들을 자신의 소생과 진배없이 돌보아 장성시켰고, 임진년(1592, 선조25) 왜란(倭亂)에 피난 갈 때에는 늘 날카로운 단도를 차고 다니며 다급한 상황을 만나면 자결할 생각을 하였고, 그 밖의 절행(節行)도 이와 유사하였다. 공이 작고한 지 한 해 만에 애훼(哀毁)하다 결국 일어나지 못하였으니, 향년 49세이다.

모두 3남 4녀를 낳았다. 아들인 영남(榮男)과 진사 이안진(李安眞)에게 출가한 장녀와 정랑(正郞) 권사공(權士恭)에게 출가한 차녀는 이씨 소생이다. 일찍 죽은 염현(濂賢)과 그 다음 낙현(洛賢), 평사(評事) 최유해(崔有海)에게 출가한 딸과 모관(某官) 이유후(李裕後)에게 출가한 딸은 최씨 소생이다.

영남은 아들 간(幹)을 낳고, 간은 아들 중려(重呂)를 낳았다. 염현은 아들 하나를 낳고, 낙현은 딸 하나를 낳고, 진사는 1남 5녀를 낳고, 정랑은 1남 3녀를 낳고, 평사는 딸 하나를 낳고, 모관은 딸 하나를 낳았는데, 모두 어리다.

아, 공과 같은 분은 거의 옛사람에게 손색이 없는데도 직위는 덕에 걸맞지 못하고 수(壽)는 겨우 중년 정도에 그쳤기에 혹자는 천도를 의심하기도 한다. 그러나 자식과 손자들이 모두 학업에 뜻을 두고 문장이 있어 그 집안에 걸맞으며 사위들이 우뚝하여 명성이 이 시대에 찬란하니, 공이 복을 다 누리지 못한 것은 생각건대 아마도 여기에 있는 듯하다.

명은 다음과 같다.

행실의 올곧음과 / 行之正

지조의 굳셈은 / 守之勁

천성에 근본하였네 / 本諸性

지위에 끝까지 오르지 못하고 / 位不竟

수명을 길게 누리지 못한 것은 / 年不永

명운에 연유하였네 / 由乎命

쌓은 덕이 성대하건만 / 積者盛

누린 것이 적은 것은 / 施者省

후손의 경사를 위해서라네 / 爲後慶

[주-D001] 최군 유해(崔君有海) :

최유해(崔有海, 1588~1641)로, 본관은 해주(海州), 자는 대용(大容), 호는 묵수당(嘿守堂)ㆍ감파(紺坡)이다. 1613년(광해군5) 문과에 급제하여 평안도 평사(平安道評事), 병조 좌랑, 사간원 정언, 광산 현감(光山縣監), 양주 목사(楊州牧使), 교리, 수찬, 길주 목사(吉州牧使), 동부승지 등을 역임하였다. 문집인 《묵수당집》이 전한다. 《송자대전(宋子大全)》 권176에 묘갈명이 실려 있다.

[주-D002] 돈(暾)과 …… 봉해졌다 :

조돈(趙暾)은 용성부원군(龍城府院君)에, 조인벽(趙仁璧)은 좌정승(左政丞)으로서 용원부원군(龍源府院君)에, 조연(趙涓)은 우의정으로서 한평부원군(漢平府院君)에 봉해졌다. 《국역 간이집 제2권 첨지중추부사(僉知中樞府事) 조공(趙公)의 묘갈명》

[주-D003] 말질(末疾) :

사지(四肢)에 걸리는 병으로, 중풍(中風)을 의미하는 듯하다.

[주-D004] 첨지공이 …… 하직하자 :

조징(趙澄)은 1574년(선조7) 관압사(管押使)로 사명(使命)을 받들고 중국의 경사(京師)에 갔다가 일을 마치고 돌아오던 도중 해주위(海州衛)에 이르러 피로와 병이 겹쳐 사망하였다. 《국역 간이집 제2권 첨지중추부사(僉知中樞府事) 조공(趙公)의 묘갈명》

[주-D005] 우리나라 …… 당하였는데 :

이웃 고을 수령이 포로로 잡혀갔다 도망쳐 온 사람들을 왜적의 첩자나 협력자로 몰아 죽이고는 이를 자신의 공적으로 삼았던 듯하다.

[주-D006] 서쪽의 경보(警報) :

자세한 내용은 미상이다. 아마도 건주(建州) 여진족(女眞族)의 침략과 관련된 일인 듯하다.

ⓒ 고려대학교 한자한문연구소 | 강여진 (역) | 2018

■宗簿寺正趙公墓碣銘■

尙論之士。必曰古之人古之人。其曰古者。非以其世。以其德也。余嘗以爲居今之世。而有古人之德。則是亦古之人焉。卽松湖趙公是已。世之聞者。頗以余言爲信。余于是始信知公不妄。公歿旣十年。其孤洛賢。以崔君有海之狀。來屬余銘。且言願購大家文。以圖不朽。吁。公之德自不朽。余非其人。烏能不朽公哉。若謂余粗知公者則不敢辭。乃瀝涕而敍之。公諱應文。字一貫。漢陽人。遠祖之壽。麗朝僉議中事。輝,良琪雙城總管。暾,仁璧,涓連世爲相。或封府院君。歷知事慕,僉知宗孝,典簿勉,司果廣弼。至僉知諱澄爲公考。宗姓李氏。永花正呈珠之女爲公妣。此其世系也。公少力學。卽好古文辭。雖從擧子業。不蘄刻削巧中。頗自放於繩墨之外。用是屢詘。亦不屑意。萬曆甲午。始登第。人訝其晩而快其成。初授成均館典籍。遷刑戶兵三曹佐郞。以接伴官隨天將于湖南。訖事還。歷刑戶兵正郞。出杆城郡守。入奉常寺僉正。由內贍寺正拜司憲府掌令。又自尙衣院正出南陽府使。入成均館司成兼春秋編修官。充實錄廳郞廳。累轉司饔院軍器寺正。丁未。出延安府使。入宗簿寺正。此其履歷也。晩得末疾漸劇。以辛亥十月某日。易簀于私第。距其生嘉靖己酉。壽六十又三。葬楊州某里某原。公眞醇篤厚。有古人風。於事親則色養無違。遇僉知公朝京道卒。奔號迎葬。哀禮兩盡。奉大夫人備極甘旨。有恙則手調湯劑。嘗糞禱天。以致誠感。及居憂。廬墓如前喪。鄕黨艶其孝。爲官則一任悃愊。簡以律己。寬以莅民。常見去後思。當杆城時。我人之沒倭跳還者。被隣邑宰戮以冒功。而其抵郡境者。賴公勤活。人至今誦之。接物則不立畦畛。所懷必盡。故人皆悅慕。然好善嫉惡。自其天性。聞人有善。喜之若驚。遇不善人。視之若浼。不少假顏色。嘗有秉銓者知公。亟欲推引。而公守正不苟。唯與親故。賦詩樂飮。自號无悶以見志。築室廣陵江上。時出倘佯。澹若無意於世者。至於死生之際。人所難克。而公在延安。屬西警甚棘。修城塹繕器械。誓以死守。余聞而壯之。逮公疾。余往問焉。則疾已殆。呻楚不可堪。而怡然若平日。非有大段定力。不能也。余益敬之。公初聘縣監李懼女。繼聘觀察使崔蓋國女。咸盡婦道。崔氏撫育先孩。以至長成。無間己出。壬辰避倭之日。常佩利刀。爲臨急自決計。其他節行類此。後公一歲。仍毀不起。得年四十九。凡生三男四女。男曰榮男。女適進士李安眞。次適正郞權士恭者李出也。曰濂賢。早夭。次卽洛賢。女適評事崔有海。次適某官李裕後者崔出也。榮男生男幹。幹生男重呂。濂賢生男一。洛賢生女一。進士生男一女五。正郞生男一女三。評事生女一。某官生女一。竝幼。嗚呼。若公者。庶幾無愧於古人。而位不視德。年僅中身。或者疑于天道焉。然有子曁孫。俱志學而文。能稱其家。諸壻玉立。名耀一時。未艾之祚。意其在斯乎。銘曰。

行之正。守之勁。本諸性。位不竟。年不永。由乎命。積者盛。施者省。爲後慶。

728x90

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| ◈玉川先生文集 行狀[李象靖] 墓碣銘幷序[蔡濟恭]◈ (0) | 2024.05.18 |

|---|---|

| ◈난중잡록 서(亂中雜錄序)◈ (0) | 2024.05.16 |

| ◐한양조씨와 전주이씨 혼맥도(선원중심)◑ (2) | 2024.05.11 |

| 장성군 북하면 선산 : (양경공파 - 총제공파 - 蓮坡公派宗會) (2) | 2024.05.10 |

| 임곡 선산 사진자료:두정재, 광주광역시 광산구 임곡소재의 선산(남강공파) (0) | 2024.05.10 |