728x90

반응형

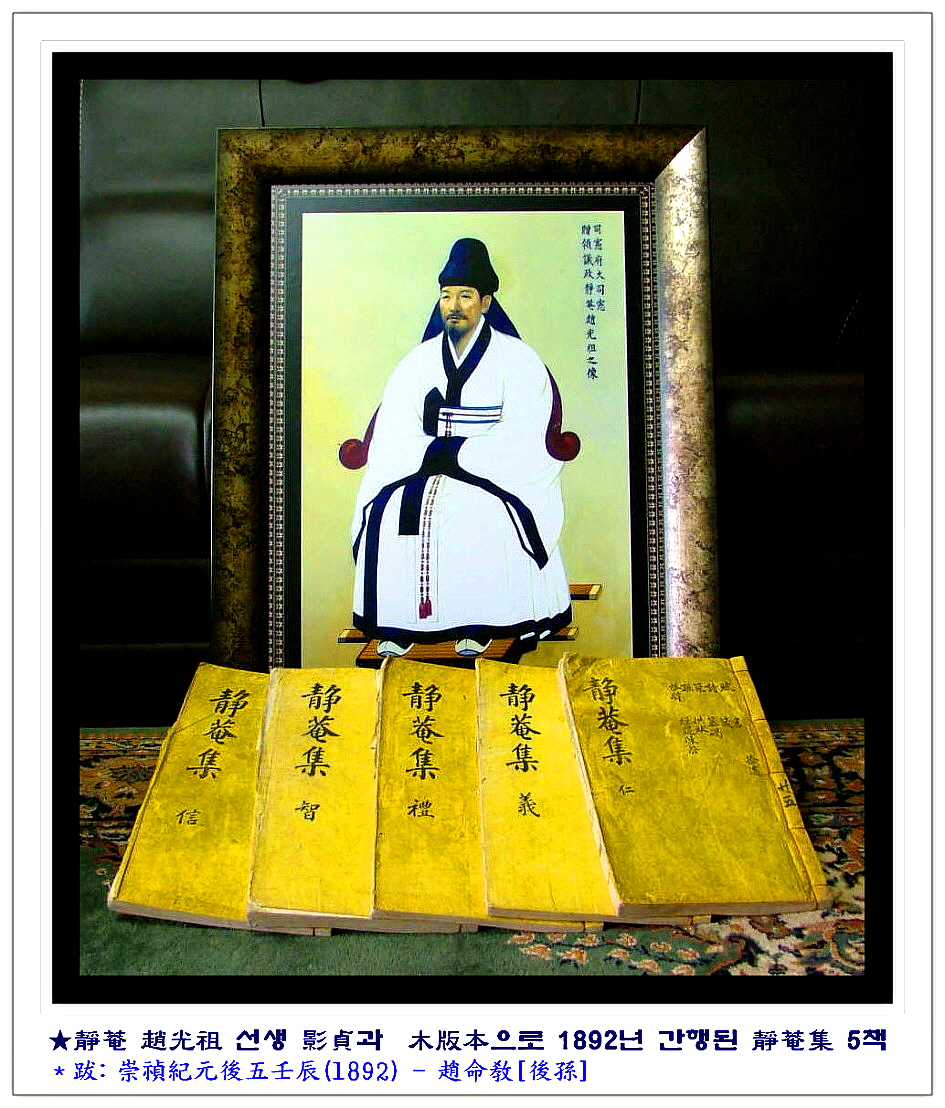

靜菴先生文集附錄卷之四 / [記]

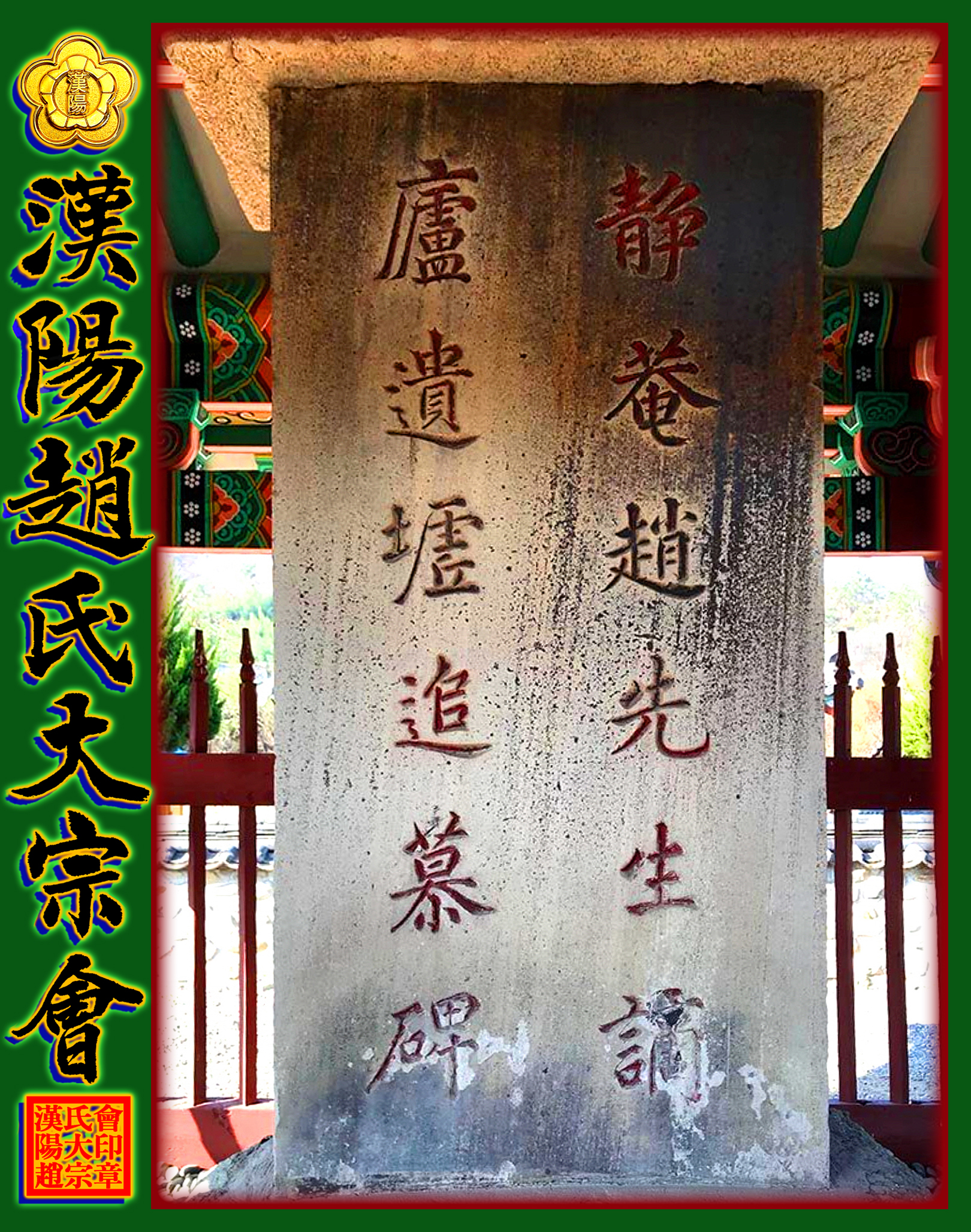

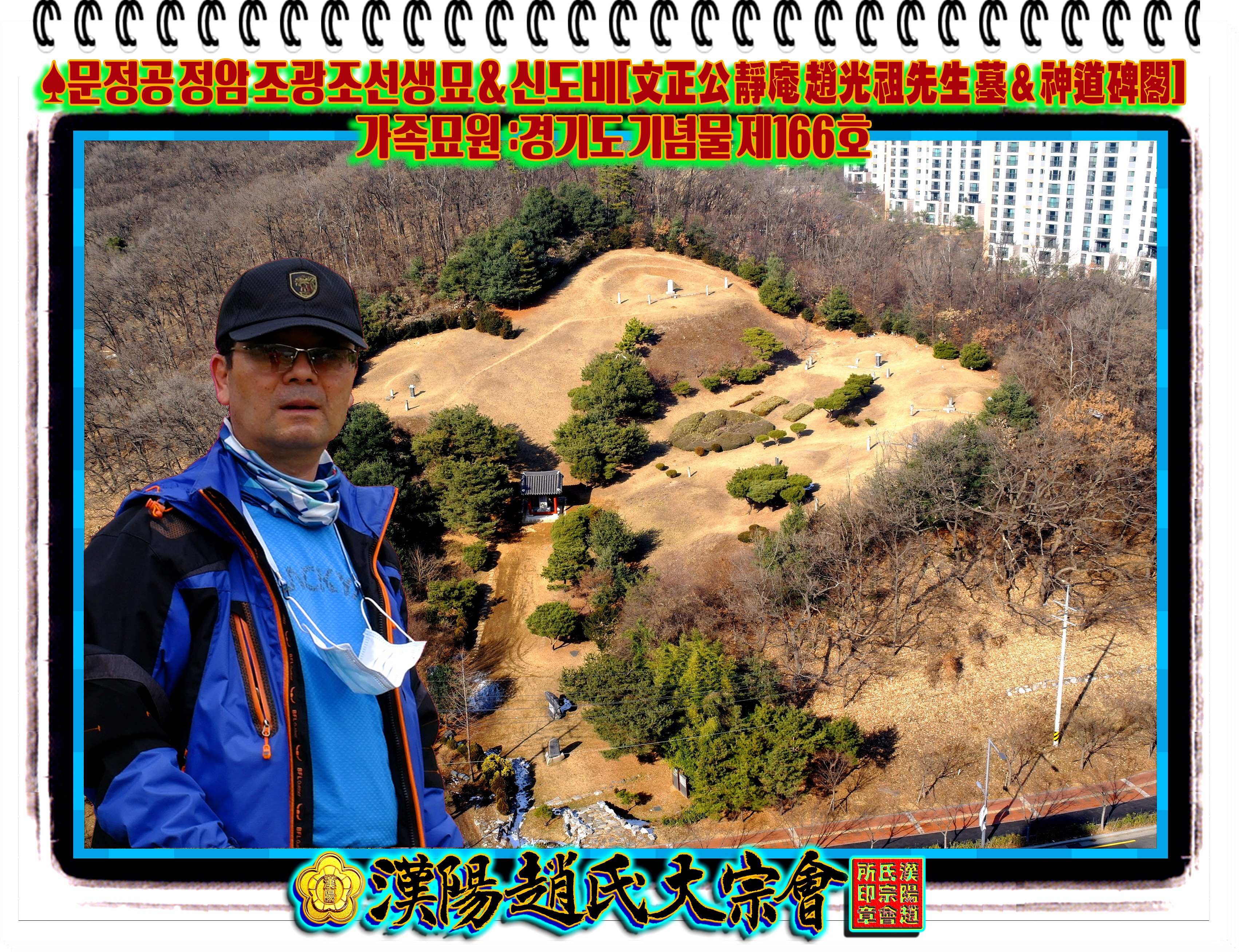

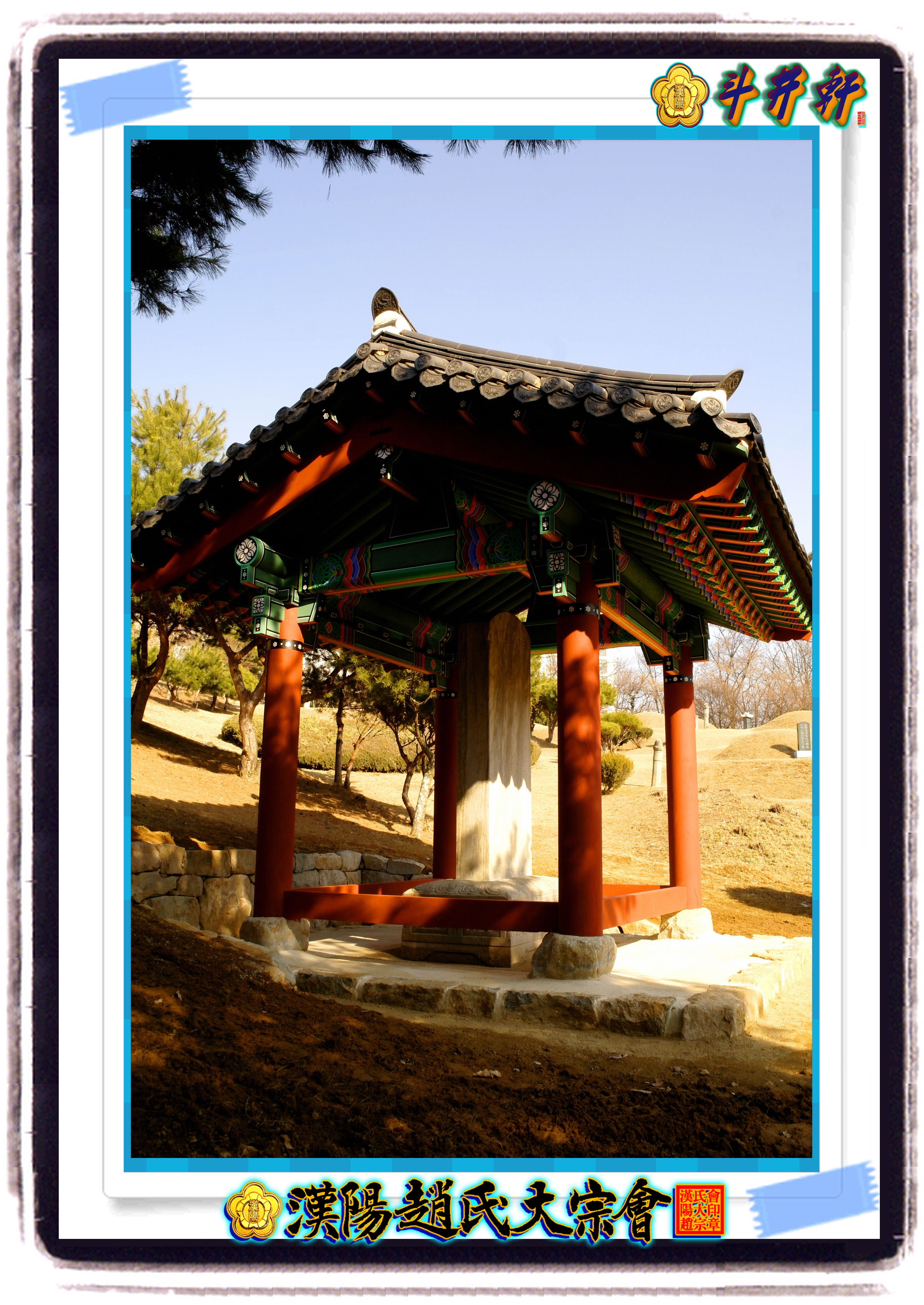

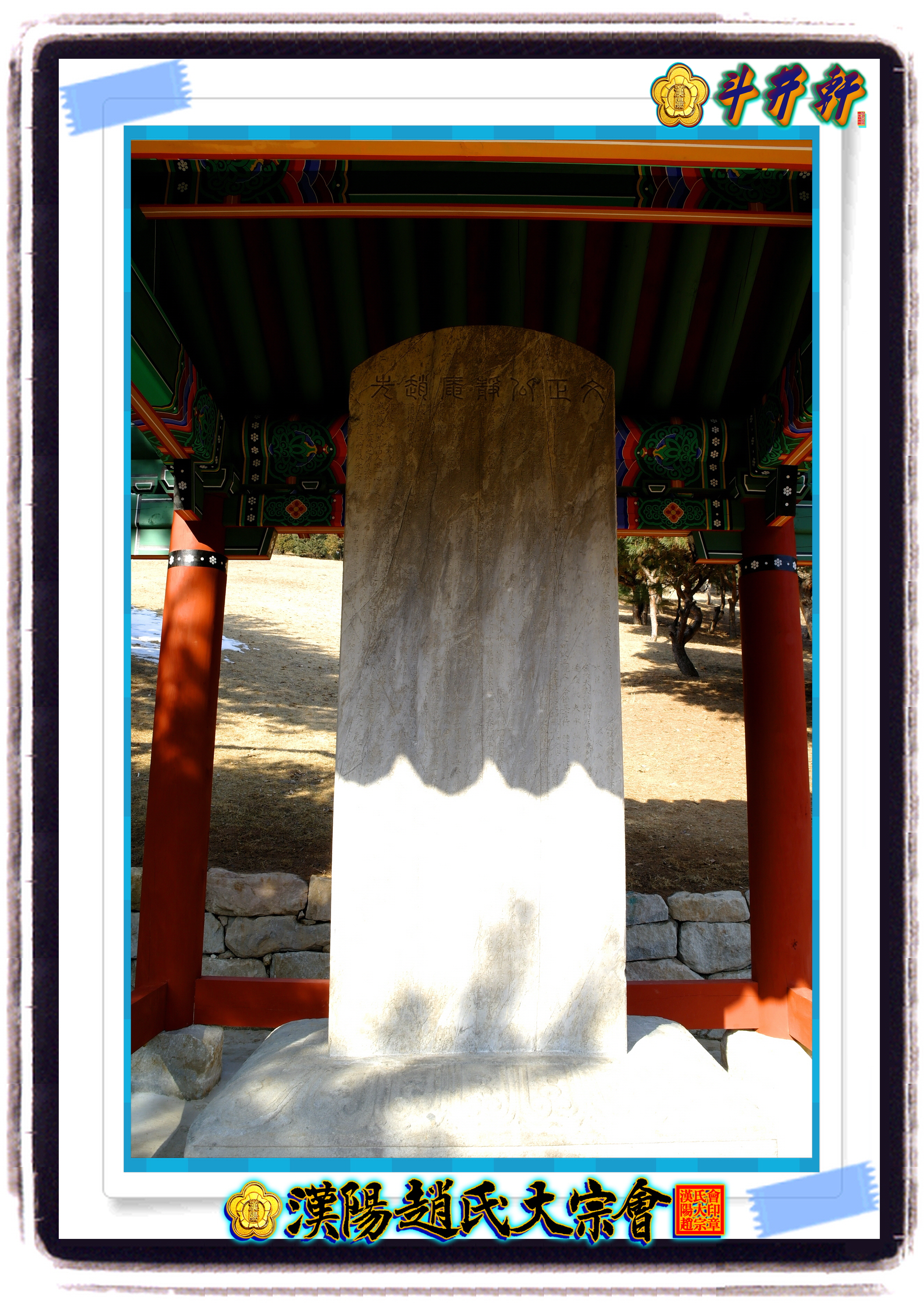

綾州謫廬遺墟追慕碑記 前人

嗚呼。此靜菴趙先生謫廬。而仍爲臨命之遺址也。嗚呼。今去己卯之歲百四十有九年。而學士大夫慕其學。黎民胥徒懷其澤。愈久而愈不忘。皆曰。使我東偏。知君臣父子之倫。免夷狄禽獸之域者。先生賜也。其過此者。無不肅然致敬。嗚呼。此孰使之然哉。其秉彝之心。自然而然爾。嗚呼。彼衮,貞,景舟之徒。果何人哉。蓋我箕邦。自殷 師以後。上下數千年間。道學堙晦。間有鄭圃隱,金寒暄諸賢。前後倡明之。然其承洛建之淵源。志唐虞之煕雍。卓然以明德新民。爲此學之標準者。則肇自先生。不可誣也。先生諱光祖。字孝直。漢陽人。成化壬寅。生焉。正德庚午。進士壯元。乙亥。及第。官至大司憲。己卯十一月。禍作。是月。謫居于此。其屋主。官奴文厚從也。翌月二十日。後命至焉。今上丁未。則崇禎紀元之四十年也。本州牧閔侯汝老。懼久而失其處。建碑以表之。昔程夫子顏樂亭銘曰。水不忍廢。地不忍荒。嗚呼。正學。其何可忘。嗚呼。斯可以銘此碑矣。四月丙辰。後學恩津宋時烈。記。

宋子大全卷一百七十一 / 碑 / 綾州靜菴趙先生謫廬遺墟碑

嗚呼。此靜菴趙先生謫廬。而仍爲臨命之遺址也。嗚呼。今去己卯之歲。百四十有九年。而學士大夫慕其學。黎民胥徒懷其澤。愈久而愈不忘。皆曰。使我東偏知君臣父子之倫。免夷狄禽獸之域者。先生賜也。其過此者。無不肅然致敬。嗚呼。此孰使之然哉。其秉彝之心。自然而然爾。嗚呼。彼衮,貞,景舟之徒。果何人哉。蓋我箕邦自殷師以後上下數千年間。道學堙晦。間有鄭圃隱,金寒暄諸賢前後倡明之。然其承洛建之淵源。志唐虞之煕雍。卓然以明德新民。爲此學之標準者。則肇自先生。不可誣也。先生諱光祖。字孝直。漢陽人。成化壬寅生焉。正德庚午。進士壯元。乙亥及第。官至大司憲。己卯十一月。禍作。是月謫居于此。其屋主。官奴文厚從也。翌月二十日。後命至焉。今上丁未。則崇禎紀元之四十年也。本州牧閔侯汝老懼久而失其處。建碑以表之。昔程夫子顏樂亭銘曰。水不忍廢。地不忍荒。嗚呼正學。其何可忘。嗚呼。斯可以銘此碑矣。四月日。後學恩津宋時烈記。

송자대전 제171권 / 비(碑) / 능주(綾州) 정암(靜菴) 조 선생(趙先生)의 적려유허비(謫廬遺墟碑)

아, 이곳은 정암 조 선생이 적거하던 집이고 또 명을 마친 유지(遺址)이다. 아, 지난 기묘년(1519, 중종14)은 지금부터 149년이 되는데, 학사(學士)ㆍ대부(大夫)는 그 학문을 사모하고 여민(黎民)ㆍ서도(胥徒)는 그 혜택을 생각하되, 세월이 오랠수록 더욱 잊지 못하고 다들 말하기를,

“편벽된 우리나라가 군신(君臣)ㆍ부자(父子)의 윤리를 알아서 이적(夷狄)ㆍ금수(禽獸)의 지역이 됨을 면하게 된 것은 선생의 은혜이다.”

하였고, 이곳을 지나는 사람마다 숙연히 공경하지 않는 이가 없으니 아, 이는 누가 시켜서 그런 것이겠는가. 그 타고난 떳떳한 마음에서 저절로 그렇게 된 것이다. 아, 저 남곤(南袞)ㆍ심정(沈貞)과 홍경주(洪景舟)의 무리는 과연 어떤 인간이었단 말인가.

대저 우리나라는 은사(殷師 기자(箕子)를 가리킴) 이후로 상하 수천 년 동안 도학(道學)이 막히고 어두웠었는데, 그 중간에 정포은(鄭圃隱)과 김한훤(金寒暄) 등 제현(諸賢)이 나서 전후로 창명(倡明)하였다. 그러나 낙건(洛建 낙양(洛陽)의 정호(程顥)와 복건(福建)의 주희(朱熹)를 말함)의 연원(淵源)을 계승하고 당우(唐虞)의 희옹(煕雍 태평한 정치)에 뜻을 두어 탁연(卓然)히 명덕(明德)과 신민(新民)으로서 이 학문의 표준을 삼은 것은 선생에서 시작되었음은 속일 수 없는 일이다.

선생의 휘는 광조(光祖), 자는 효직(孝直)으로 한양인(漢陽人)이다. 성화(成化 명 헌종(明憲宗)의 연호) 임인년(1482, 성종13)에 태어나서 정덕(正德 명 무종(明武宗)의 연호) 경오년(1510, 중종5)에 진사(進士)에 장원하였고, 을해년(1515, 중종10)에 문과에 급제하여 벼슬이 대사헌(大司憲)에 이르렀다. 기묘년(1519, 중종14) 11월에 사화가 일어나고 그달에 이곳에 와서 적거(謫居)하였는데, 이 집 주인은 관노(官奴) 문후종(文厚從)이었다. 다음달 20일에 후명(後命 유배된 죄인에게 사약(賜藥)이 내리는 것)이 이르렀다.

금상(今上 현종) 정미년은 숭정(崇禎) 기원(紀元) 40년이다. 본주(本州) 목사(牧使) 민후 여로(閔侯汝老)가 세월이 오래되어 이곳을 잃어버릴까 염려하여 비를 세워 표하였다. 옛날 정 부자(程夫子)의 안락정명(安樂亭銘)에,

“물도 차마 버려둘 수 없고 땅도 차마 묵힐 수 없다.”

하였으니, 아, 정학(正學)을 어찌 잊을 수 있겠는가. 아, 이 말은 진정 이 비에 명(銘)할 만하다.

4월 일에 후학(後學) 은진(恩津) 송시열은 쓴다.

ⓒ 한국고전번역원 | 이승창 (역) | 1982

...............................

옛날 정 부자(程夫子)의 안락정명(安樂亭銘)에->顏樂亭銘

...............................

“물도 차마 버려둘 수 없고 땅도 차마 묵힐 수 없다.” 하였으니, 아, 정학(正學)을 어찌 잊을 수 있겠는가. ->“물도 차마 버려둘 수 없고 땅도 차마 묵힐 수 없다. 아, 정학(正學)을 어찌 잊을 수 있겠는가.”

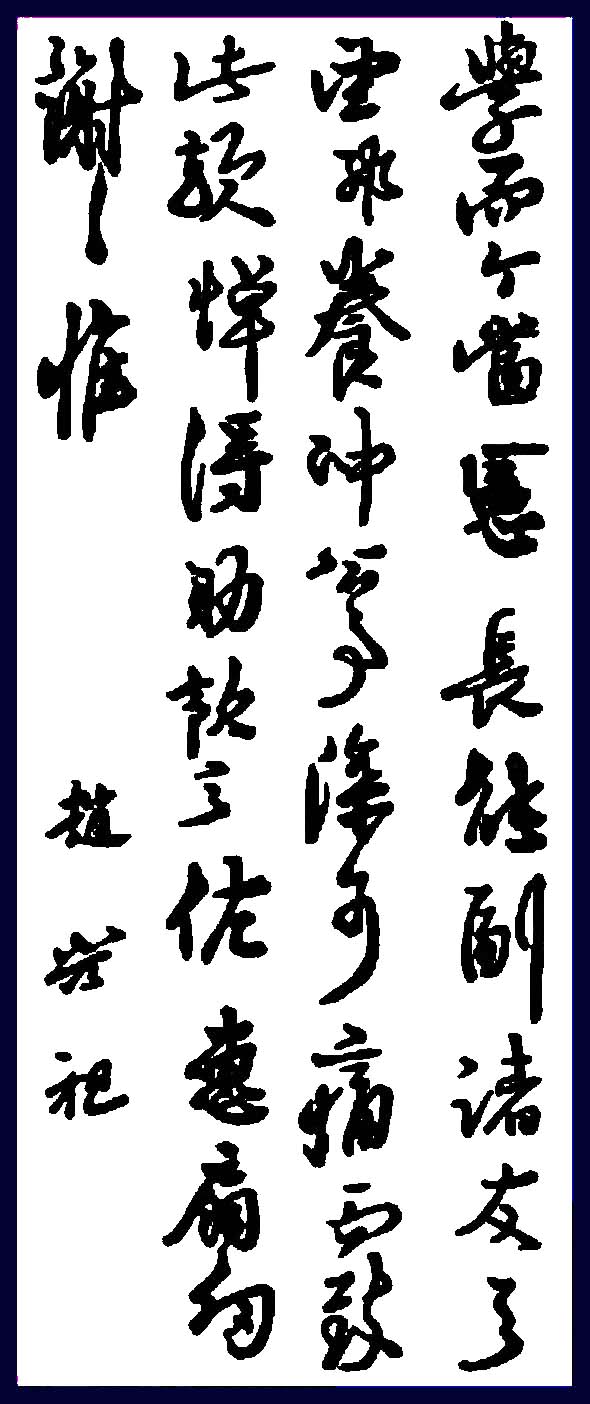

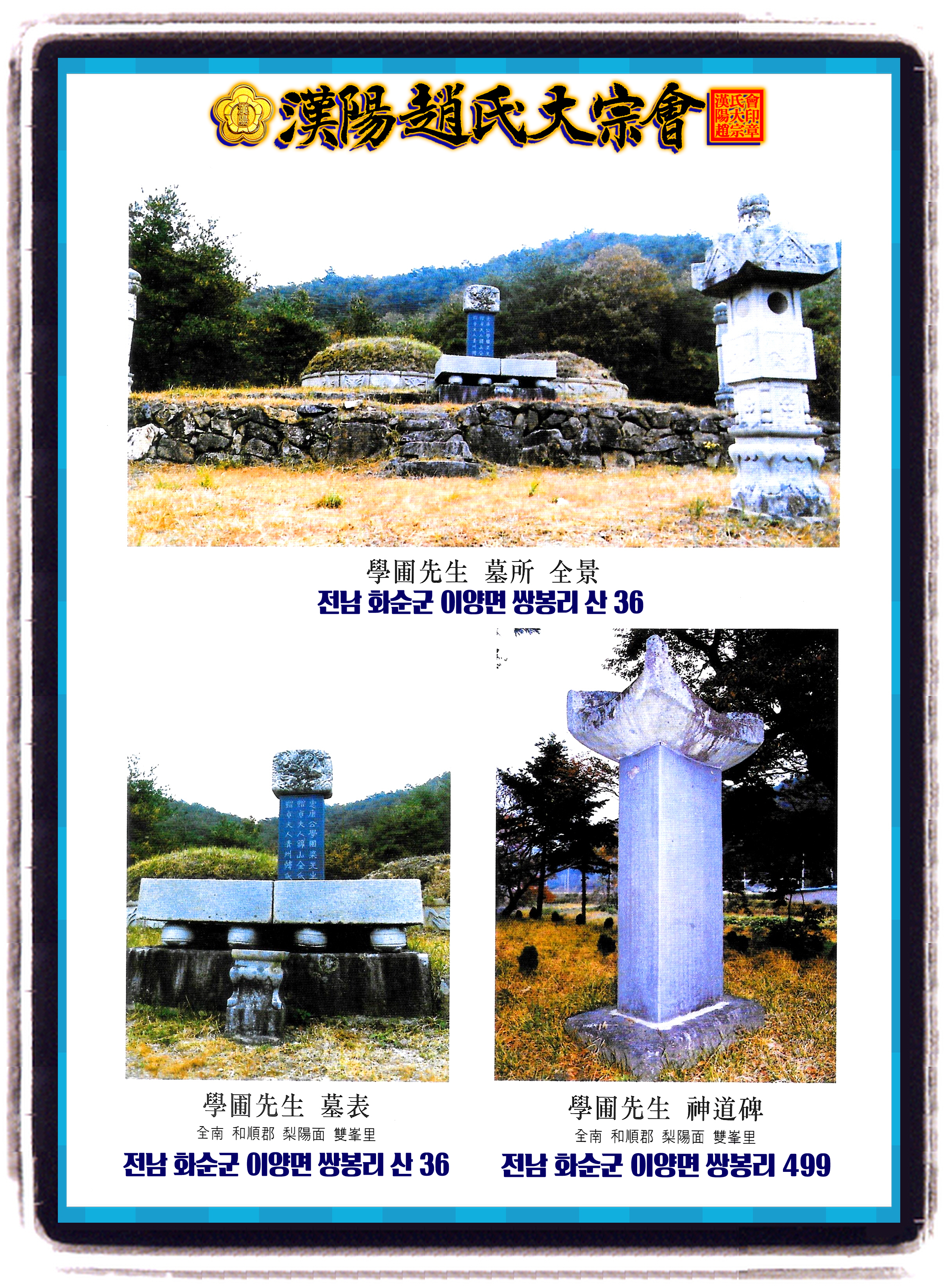

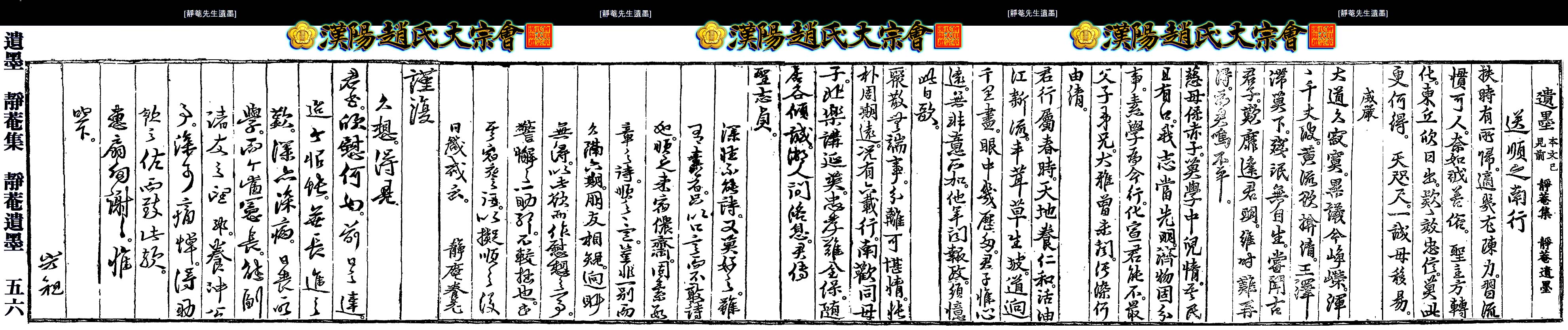

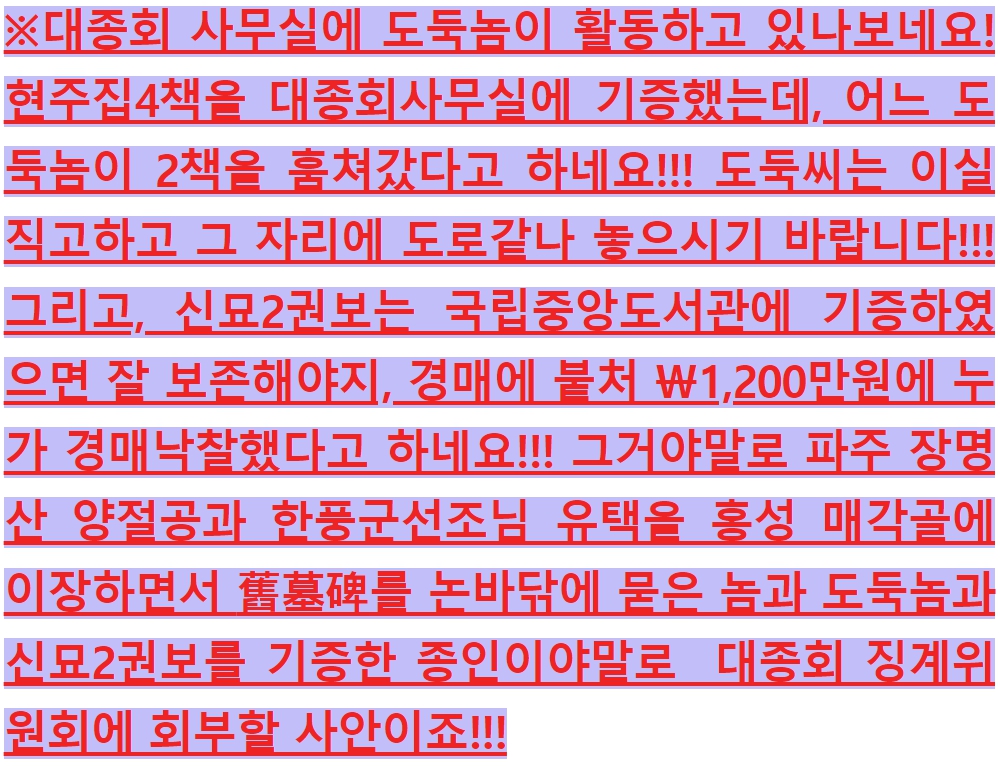

靜菴先生文集遺墨 / 遺墨 本文已見前

[靜菴先生遺墨]

送順之南行

扶時有所歸。適幾尤陳力。習流慣可人。奈如戕善俗。聖主方轉化。東丘欣日出。款款效忠信。莫此更何得。天威嚴咫尺。一誠毋移易。

送順之南行[송순지남행]

순지가 남족으로 행차함에 전송하며...

順之[순지]卽安處順[즉안처순]時爲親乞養[시위친걸양]補求禮[보구례]

순지는 곧 안처순이고 때마침 거두어 기른 친척을 위하여 구례를 맡았다.

順之[순지] : 安處順[안처순,1492-1534] 의 자,

호는 幾齋)[기재], 思齊堂[사제당]. 남원 출신.

6세 때 아버지를 여의고 둘째 아버지 판서 安琛[안침]에게 의탁하여 성장.

扶時有所歸[부시유소귀] : 때마침 부축하러 돌아갈 곳 있으니

適幾尤陳力[적기우진력] : 자주 찾아가서 더욱 힘을 베풀게나.

習流慣可人[습류관가인] : 호감가는 이의 익숙한 흐름 익히고

奈如戕善俗[내여장선속] : 어찌 좋은 풍속 상하게 하며 따를까.

聖主方轉化[성주방전화] : 어진 임금님의 교화 더욱 더 바르고

東丘欣日出[동구흔일출] : 동쪽 언덕에 해가 나오니 기쁘구나.

款款效忠信[관관효충신] : 성실하게 충성과 신의를 본받고는

莫此更何得[막차갱하득] : 이에 다시 무엇을 탐내지 말게나.

天威嚴咫尺[천위엄지척] : 제왕의 위엄이 지척에 엄숙하니

一誠毋移易[일성무이이] : 한결같은 정성 쉬이 옮기지 말게.

靜菴先生文集卷之一[정암선생문집1권] 詩[시]

출처: https://sugisa.tistory.com/15720708 [晛溪 斗井軒 Sugisa:티스토리]

威嚴

大道久寂寞。異議今崢嶸。渾渾千丈波。黃流欲揜淸。王澤滯莫下。殘氓無自生。嘗聞古君子。歎靡逢君明。維時難再得。爲君鳴不平。

大道久寂寞[대도구적막] : 크고 넓은 길 오래도록 적막하고

異議今崢嶸[이의금쟁영] : 다른 의견들은 지금 한껏 높구나.

渾渾千丈波[혼혼천장파] : 온통 뒤섞인 천 길 높이의 물결이

黃流欲掩淸[황류욕암청] : 누렇게 흐르며 맑음 숨기려 하네.

王澤滯莫下[왕택체막하] : 임금의 은택 막혀 내려올 수 없고

殘氓無自生[잔맹무자생] : 남은 백성들 스스로 살 수 없구나.

嘗聞古君子[상문고군자] : 일찍이 듣기에 옛날의 군자들은

歎靡逢君明[탄미봉군명] : 밝은 임금 만날 수 없어 탄식했지.

維時難再得[유시난재득] : 오직 기회는 다시 얻기 어려우니

爲君鳴不平[위군명불평] : 임금 위해 평정하지 못함에 놀라네.

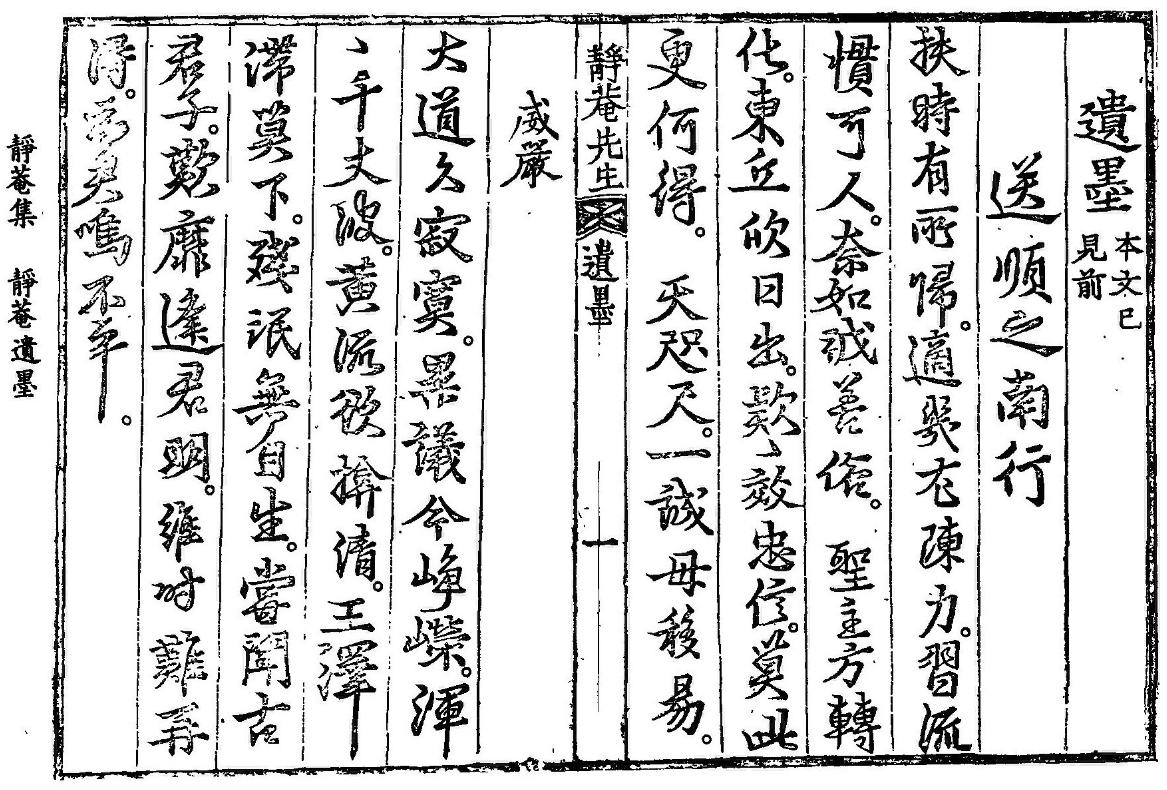

慈母保赤子。莫學中兒情。吾民且有口。我志當先明。濟物固分事。素學爲今行。化宣君能不。最父子弟兄。大雅曾未聞。汚染何由淸。

慈母保赤子[자모보적자] : 사랑많은 어머니 갓난 아이 지키고

莫學中兒情[막학중아정] : 배움 없어도 아이의 정은 가득했지.

吾民且有口[오민차유구] : 그대의 백성들 또한 입이 많으리니

我志當先明[아지당선명] : 나의 마음을 마땅히 먼저 밝히려네.

濟物固分事[제물고분사] : 사람을 도와 진실로 재능을 베풀고

素學爲今行[소교위금행] : 근본을 가르쳐 지금 행하게 하게나.

化宣君能不[선화군능불] : 교화를 베풀음에 그대 능히 크지만

最父子弟兄[최부자형제] : 아비와 아들 형과 아우가 중요하네.

大雅曾未聞[대아증미문] : 대아를 이전에 아직 듣지 못했으니

汚染何由淸[오염하유청] : 더럽게 물듦 어찌 행하여 맑게할까.

君行屬春時。天地養仁和。活油 江新流。丰茸草生坡。道逈千里盡。眼中幾歷多。君子惟心遠。無非意所加。他年聞報政。須憶此日歌。

君行屬春時[군행촉춘시] : 그대 순시하니 때마침 계절은 봄이라

天地養仁和[천지양인화] : 하늘과 땅은 어질고 온화하게 기르네.

活油江新流[활유강신류] : 생기있고 성하게 새로이 강물 흐르고

丰茸草生坡[봉용초생파] : 예쁘게 우거진 풀은 언덕에 싱싱하네.

道迥千里盡[도형천리진] : 길은 멀어 썩 먼 거리 극치에 다하고

眼中幾歷多[안중기력다] : 눈 가운데 얼마나 아름답게 부닥칠까.

君子惟心遠[군자유심원] : 어진 사람은 심오한 뜻을 생각하고

無非意所加[무비의소가] : 아닌 것 없이 모두 뜻과 도리 높이게.

他年聞報政[타년문보정] : 다른 해에 확실히 판가름해 알려지면

須憶此日歌[수억차일가] : 모름지기 이 날의 칭송을 기억하게.

聚散無端事。分離可堪情。悵朴周期遠。況有六載行。南歡同母 子。北樂講延英。忠孝難全保。隨居各傾誠。湖人問洛息。君傳聖志貞。

聚散無端事[취산무단사] : 모였다 흩어지는 일은 끝도 없고

分離可堪情[분리가감정] : 나뉘어 떨어지는 정 가히 견디네.

悵朴周期遠[창박주기원] : 크게 슬퍼하며 깊은 약속 베풀고

況有大載行[황유대재행] : 하물며 넉넉히 크게 싣고 행하네.

南懽同母子[남환동모자] : 남쪽엔 모자가 함께하니 기쁘고

北樂講延英[북락강연영] : 북쪽엔 연영전에 익히니 즐겁네.

忠孝難全保[충효난전보] : 충과 효는 온전히 지키기 어렵고

隨居各傾誠[수거각경성] : 따라서 각자 살며 정성 기울이라.

湖人問洛息[호인문락식] :호남 사람이 서울 생활을 묻거든

君傳聖志貞[군잔성지정] : 그대 성인의 뜻이 곧다고 전하게.

僕性不能詩。又莫好之。雖有索者。只以口言而不敢詩也。順之來宿儂齋。固索數 章之詩。順之之意。豈非一別而久隔六期。朋友相規。逈眇無得。以此欲而作慰想之一事。警懈之一助耶。不較拙也。書其宿夜之話。以擬順之後日箴戒云。靜庵養老

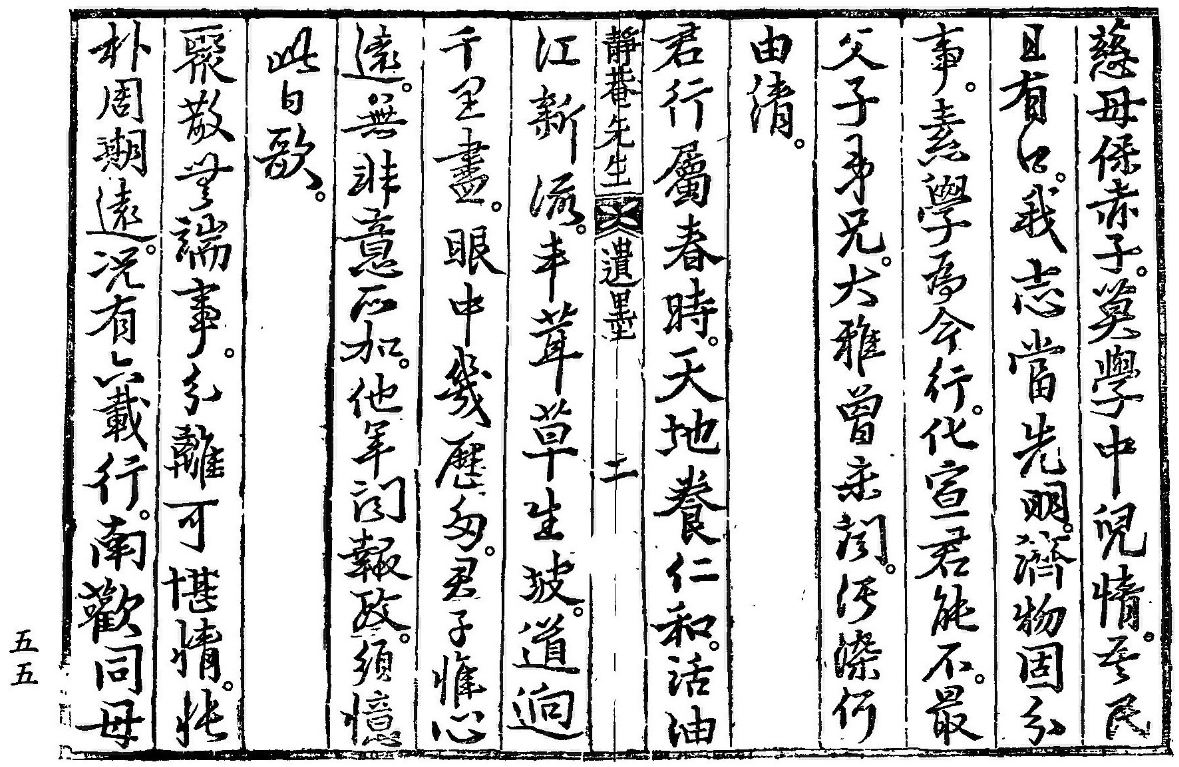

謹復。

久想。得見君書。欣慰何如。前日之違。迨今恨悵。無長進之歎。僕亦深病。日喪所學。而今當憲長。能副 諸友之望耶。養沖公事。深可痛悼。得助飮之佐而致此歟。惠扇。多謝多謝。惟照下。

光祖

근복。

득견 군서。

군자흔위하여。전일지위。태금한창。무장진지탄。복역심병。일상소학。이금당헌장。능부 제우지망야。양충공사。심가통도。득조음지좌이치차여。혜선。다사다사。유조하。

광조

◐안순지(安順之)에게 답장(答狀)한 편지

오래도록 생각하다가 그대의 편지를 얻어보니 위안(慰安)의 기쁨을 무어라 할까? 전일(前日)에 약속을 어긴 것이 지금껏 한스럽고 서운해서 장구(長久)하게 정진(精進)하지 못한 탄식(歎息)이 있습니다. 나도 또한 깊은 병으로 날마다 배운 것을 잃어버리는데 이제 헌장(憲長)이 되었으니 어찌 능히 여러 벗들의 기대에 응할 수 있겠습니까? 백성을 기르는 공사를 깊이 아프게 여기오니 도와서 마칠수 있는 것이 여기에 이르렀습니까? 보내주신 부채는 대단히 감사하고 고맙합니다. 내리 살피소서.

출처: https://sugisa.tistory.com/15720708 [晛溪 斗井軒 Sugisa:티스토리]

ⓒ 한국고전번역원

728x90

반응형

'◐정암조광조,학포양팽손◑' 카테고리의 다른 글

| ◐기묘제현전(己卯諸賢傳)◑ (40) | 2024.07.19 |

|---|---|

| [靜菴先生遺墨] (4) | 2024.07.13 |

| 「행수가(杏樹歌)」한규복이 지은 「행수시(杏樹詩)」 (0) | 2024.07.04 |

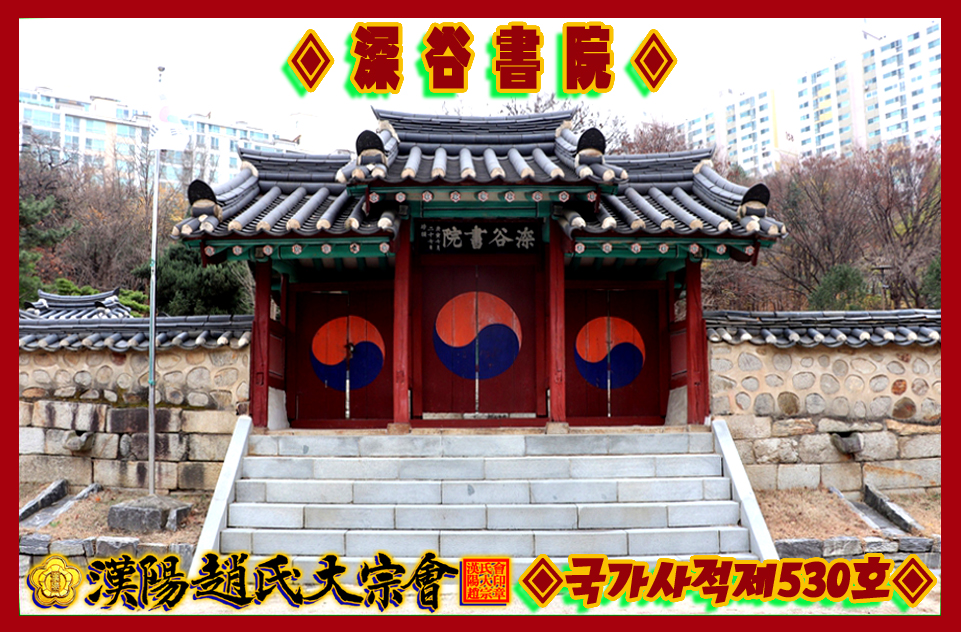

| 龍仁縣深谷書院講堂記/學䂓 (2) | 2024.07.04 |

| ◐五賢從祀, 정암(靜菴) 조광조(趙光祖) 선생연보[趙光祖先生年譜]◑ (0) | 2024.07.04 |