728x90

반응형

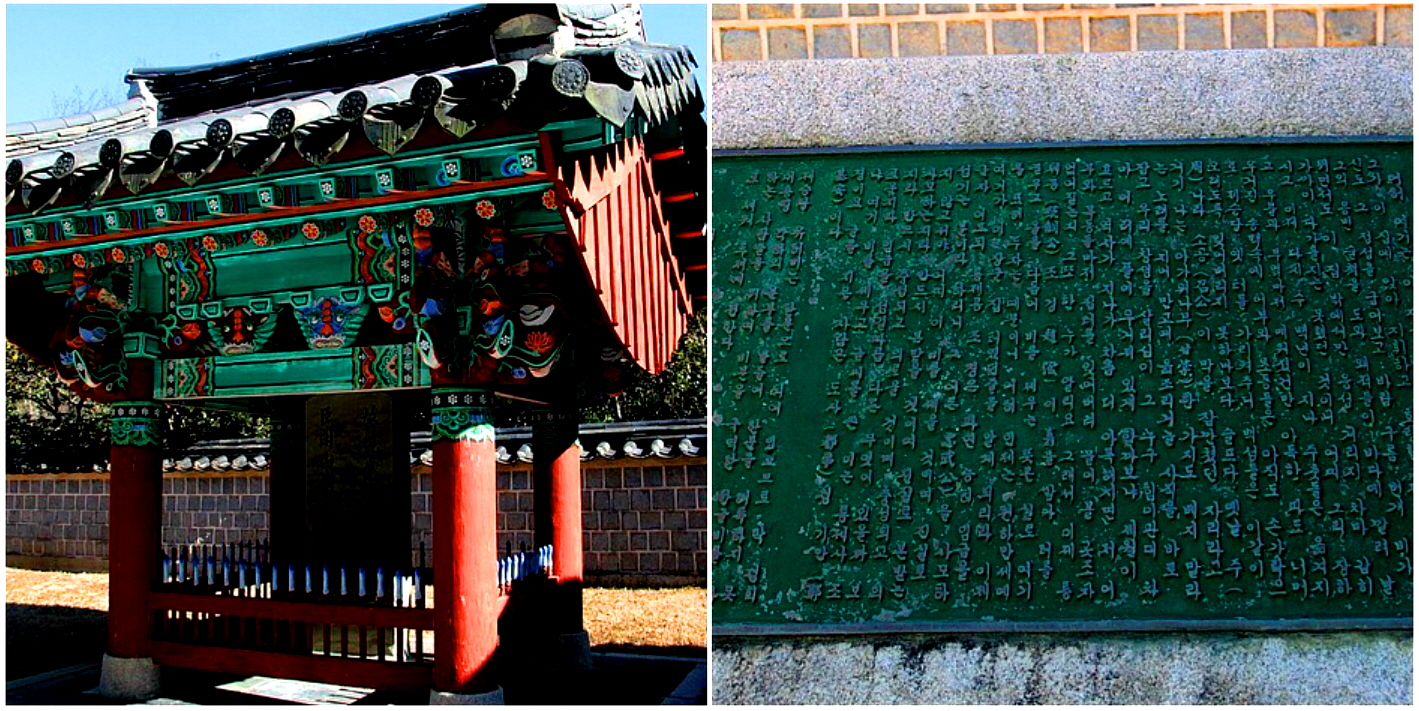

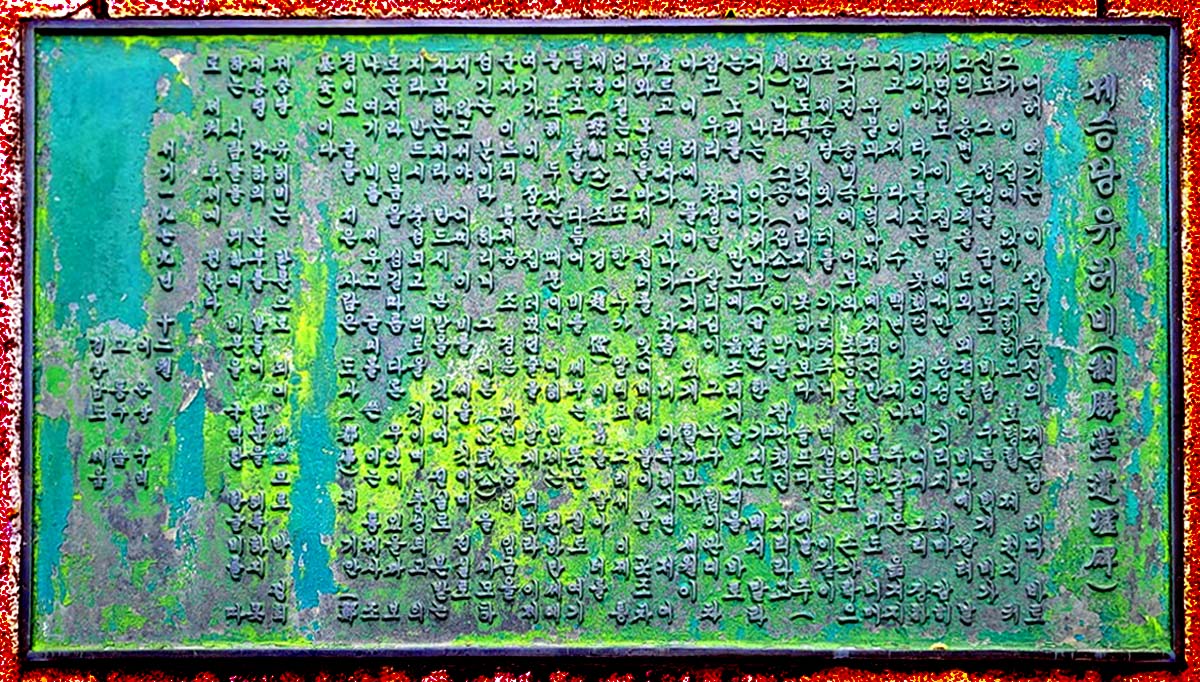

[제승당 유허비]

[제승당 유허비]

▣李忠武公全書卷之十 / 附錄二

■制勝堂遺墟碑 [都事鄭基安]

於虖。此故李將軍舜臣制勝堂之墟也。方其坐斯堂而指顧號令也。天地鬼神鑑其誠。風雲雷雨助其變。蠻兵之蔽海跳踉者。逡廵軒檻之外而不敢近也。何其壯也。今更數百餘載。砌礎已移。井竈已湮。烟濤浩渺之際。松栢薈蔚之間。漁叟樵竪。猶能相指爲制勝堂故墟。民之久而不忘也如斯夫。噫。甘棠所茇也。而勿剪之歌詠于萬古。奠安社稷。全保我黎庶。伊誰之力也。而忍使斯堂之墟。翳然爲茂草耶。時移而事𨓒。浸浸焉綿邈。則又安知漁叟樵竪之亦失其處而無所徵也。今統制公築土而封之。伐石而竪之。盖所以識之也。嗚呼。天下萬世。其當知爲李將軍堂乎。於是君子曰。統制公於是乎能事君矣。匪慕其人。曷能碑之。苟慕矣。必效之。苟效矣。必忠而義。能忠而義。於事君乎何有。碑而書之者。統制使趙儆也。文而記之者。都事鄭基安也。

(조경 통제사의 유허비문 내용)

‘어허 여기는 이 장군 순신의 제승당 터다. 바로 그가 이 집에 앉아 지휘하고 호령할 제 천지귀신도 그 정성을 굽어보고 바람 구름 번개 비가 그의 응변 술책을 도와 왜적들이 바다에 깔려 날뛰면서도 이 집 밖에서만 웅성거리지 차마 감히 가까이 다가들지는 못했던 것이니 어찌 그리 장하시고 이제 다시 수 백 년이지나 주춧돌은 옮겨지고 우물과 부엌마저 메워졌건만 아득한 파도 너머 우거진 송백 속에 어부와 초동들은 아직도 손가락으로 제승당 옛터를 가리켜 주니 백성들은 이 같이 오래도록 잊어버리지 못하나 보다. 슬프다, 옛날 주나라 소공이 이 막을 잠깐 쳤던 자리라고 거기 나는 아가위나무 한 가지도 베지 말라는 노래를 지어 만고에 읊조리거늘 사직을 바로잡고 우리 창생을 살리심이 그 누구 힘이 관대 차마 이 자리에 풀이 우거져 있게 할 까 보냐. 세월이 흐르고 역사가 지나가 차츰 더 아득해지면 저 어부와 목동들마저 집터를 잊어 버려 물어 볼 곳조차 없어질는지 그 또한 누가 알리요. 그래서 이제 통제공조경이 흙을 쌓아 터를 돋우고 돌을 다듬어 비를 세우는 뜻은 실로 여기를 표해 두자는 때문이니 어허 인제는 천하 만세에 여기가 이 장군 집 터였던 줄을 알게 되리라. 이제 군자 이르되 통제공조경은 과연 능히 임금을 섬기는 분이라 하리니 그 어른을 사모하지 않고서야 어찌 이 비를 세울 것이며 진실로 사모하는지라 반드시 본받을 것이며 진실로 본받은지라 반드시 충성되고 의로울 것이며 충성되고 의로운지라 임금을 섬길 따름 다른 무엇이 있을까 보냐. 여기 이 비를 세우고 글씨를 쓴 이는 통제사 조경이요 글을 지은이는 도사 정기안 이다.

1979년 12월 이은상 국역, 고동주 글씨

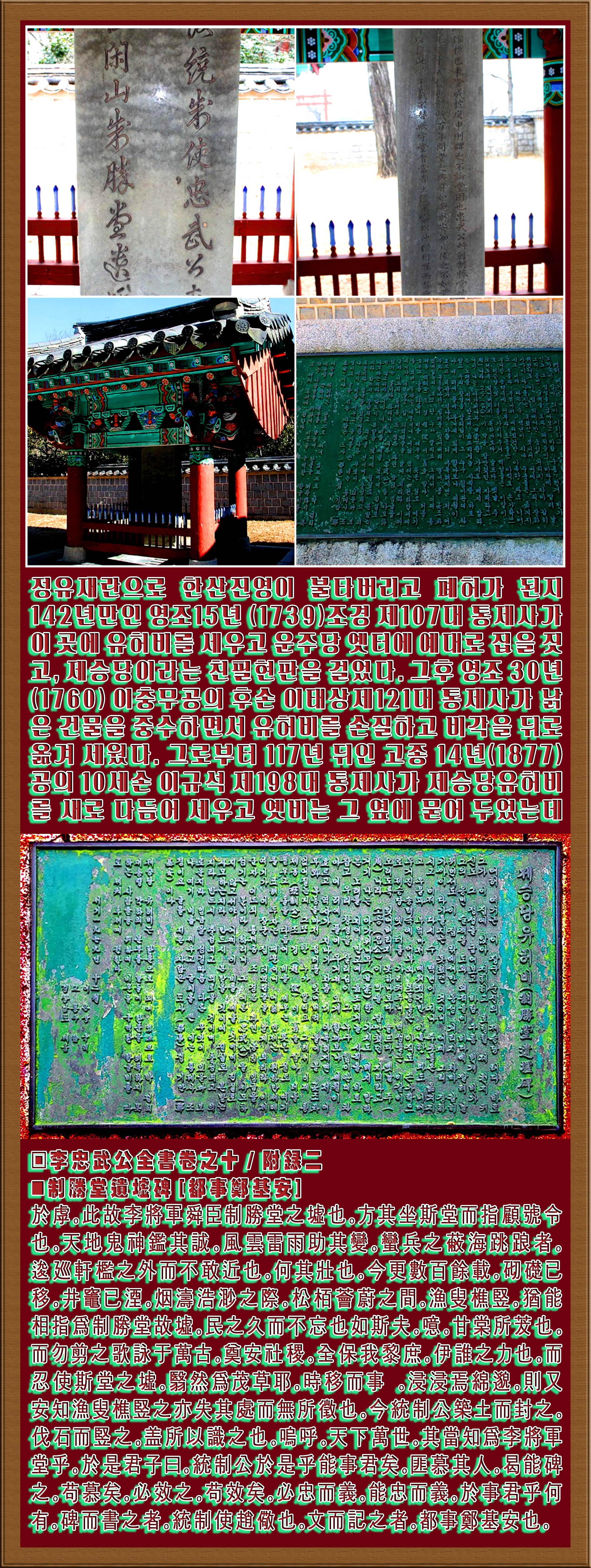

제승당 유허비는 제승당을 다시 세운 것을 기념하기 위해 세운 비석이다. 제승당은 임진왜란 때 당시 전라좌도수군절도사였던 이순신(李舜臣)이 작전지휘본부로 사용한 운주당이 있던 곳이다. 운주당은 1597년 정유재란 때 불에 타 없어졌는데, 제승당은 1739년(영조 16년) 제107대 통제사 조경(趙儆, 풍양조씨)이 다시 지은 것이다. “제승당(制勝堂)”현판을 직접 썼다.

3개의 비석 중 왼쪽 비석은 1739년에 제107대 통제사 조경이 세운 것이다. 오른쪽 비석은 그곳이 전에 있던 비석을 묻은 곳임을 알리는 표지석이다. 이 비석은 이순신의 후손이자 제198대 통제사를 지낸 이규석(李奎奭)이 세웠다. 가운데 비석은 오른쪽 비석의 뒷면을 한글로 풀어 새겨 놓은 것이다.

이 세 비석은 모두 제승당을 지은 것을 기념하기 위해 세웠다.

1593년 이순신이 이곳에 수군 지휘본부인 운주당을 세웠으나 1597년에 없어졌다. 1739년 조경이 이순신을 기리기 위해 운주당 옛터에 제승당을 세웠다.

왼쪽 비석은 1739년 조경이 제승당을 지은 것을 기념하기 위해 세웠다. 오른쪽 비석은 1877년 이순신의 10대손이자 통제사였던 이규석이 세운 것이다. 이규석은 원래 있던 유허비를 땅에 묻고 새 비석을 세웠다. 1979년에는 원래의 유허비를 발견한 후 가운데 비석을 새로 세웠다. 이규석이 세운 비석의 뒷면에 새겨진 비문을 한글로 번역해서 가운데 비석에 새겨 놓았다.

<제승당(制勝堂) 기(記), 중수기(重修記). 1편> 해암(海巖) 고영화(高永和)

임진왜란 1592년 7월7일 한산도 앞바다에서 조선 수군이 일본 수군을 크게 무찔렀다. 1593년 8월1일 충무공 이순신 장군이 삼도수군통제사를 제수 받아 한산도에 통제영 본영을 설치했을 때 지금의 제승당 자리에 막료 장수들과 작전 회의를 하는 운주당(運籌堂)을 세웠다. 정유재란 때 폐허가 된 이곳에 제 107대 통제사 조경(趙儆)이 영조 16년 1740년 유허비(遺墟碑)를 세우면서 운주당 옛터에 다시 집을 짓고 제승당이라 이름 했는데, 지금 걸려 있는 "制勝堂" 현판은 제 107대 통제사 조경이 쓴 글씨이다. 1761년 영조37년, 공의 5대 손 통제사 이태상이 중수했다. 지금의 건물은 1976년, 제승당정화사업의 일환으로 다시 세운 것이다. 제승은 『손자병법』의 “水因地而制流 兵因敵而制勝"(물은 앞에 놓여있는 지형에 따라 물줄기를 바꾼다. 군대도 상대방의 모습에 따라 승리의 전술을 바꿔야 한다.)란 글에서 따온 것이다. 이 밖에도 건물 안에는 제승당기, 제승당중수기, 시, 서문, 시가, 편액 등이 전한다.

1) 제승당기(制勝堂記) / 좌의정 조현명(左議政趙顯命,1691년~1752년) 조선후기 문신, 1730년 경상도 관찰사 재직時 한산도 방문, 1740년 우의정 1747년 좌의정, 1750년 영의정 역임. / 조현명의 '제승당기'는 통제사 조경의 장계와 경상도관찰사 때 한산도 방문이 인연이 되어 좌의정 재임 시에 제승당기를 제안 받고 작성한 기문(記文)이다.

조경 공이 통제영 재임 때 나는 비변사 당상관으로 있었는데 매양 올리는 장계를 보았다. 신기한 계책을 변통하니 좋아하지 아니했다. 반드시 이충무공의 옛일을 낱낱이 손질하고 폐하여 손상된 것을 우선적으로 고쳐야하니 모두 신중하게 법도를 지켜야한다. 답답하게도 사정이 있어 장차 이 형세를 어찌할까.

한산도는 통제영 앞바다에 있다. 수군은 견내량으로부터 출발하여 노량 어귀까지 모두 지나다닌다. 실로 바닷길의 요충지이다. 충무공이 일찍이 70척의 왜선을 공격해 쳐부순 섬의 앞바다이다. 이로 인해 즉 섬에는 진(陣)이 있다. 군양미를 쌓아두고 병장기를 수리했다. 은연중에 해상의 긴 성이 되었다.

원균이 공을 밀어내고 대신하였다. 마침내 적의 함정에 빠져 죽거나 도망갔다고 전한다. 공이 섬에 있을 때, 제승당 자리에서 거주했다한다. 공이 돌아가신 후에 진영을 비로소 지금 있는 곳으로 이건하니 살던 집은 마침내 폐하였다. 이제야 공이 옛 집터에 묻히게 되었는데 백 년만이다. 이전에 조경공이 올라가 보면서 탄식하며 말하길, 황폐한 채로 방치하는 것은 옳지 않다 했다. 마침내 이 집(제승당)을 중건했다.

그 법을 만들어 전체가 예외 없이 공의 선례를 살폈다. 또 관아를 세우기 위해 수십 시렁을 몇 부분으로 나뉘어 가설했다. 대규모 훈련 때에는 선비를 대접하는 곳으로 알려졌다. 오로지 글로써 알리고자 나는 기록하기를 청하였다. 내가 말하길, 사람에게 있어 충의를 따라야한다. 사람의 천성은 본디부터 그러하여 굳이 애써 갖추어 놓으니 이후부터 분발해 시작했다. 그런즉 이 집(제승당)을 짓게 되었다. 이에 그런 까닭에 남녘 백성에게 충의를 권장한다.

남녘 백성에게 충무공은 모두 예전부터 부모의 사랑과 같다. 천지신명을 경외하듯, 이미 오래전부터 자연스레 세월이 흘러가니 사람들의 이목이 더욱 멀어졌다. 옛날에는 집에서 배향하고 집집마다 제사를 올렸는데 지금은 점점 그만두게 되었다. 그 당시의 감동이 일어나서 그렇게 한 것은 아니었다. 즉 백성은 다소 권장하는 바를 싫어한다. 이런 집을 구차하게 생각한다.

곧 일찍이 공이 산과 바다에 맹세하던 곳이며 어룡이 고동치고 초목이 진동하던 곳이다. 벙어리를 질타하고 찬란한 신령스런 기운에 두려워하는 것은 그중 한둘을 방불케 해도 가치 있는 것이다. 동쪽에는 대마도 오랑캐 땅이다. 북쪽에서 노량에 별이 떨어진 터를 바라본다. 바람이 성난 듯 구름을 모아 고래와 악어를 씹어 삼킨다. 산악도 슬퍼하고 강물도 시름겨워하고 원숭이와 학이 슬프게 읊조린다.

아무리 대수롭지 않게 나그네로 지나친다 해도 눈을 부릅뜨고 머리털을 세우지 아니할 수 없다. 하물며 부모를 사랑하는 남녘 백성인데 천지신명을 경외하듯, 의지하고 사모하는 마음인 까닭이다. 격앙되어 감개무량한 사람은 더욱 어떨까? 그것이 적에게 분개하는 충성심이고 전사한 정의이다. 또한 (이 보수공사에) 장수가 다투듯 힘쓰니 막을 수가 없다. 이는 굳건하게 국경을 방어하며, 국가의 도리이기도 하니 어찌 작은 보수공사라 하겠는가? 내가 마침 영남의 관찰사가 되어 바다 건너 그 곳을 지나간 적이 있었다. 상상한 영걸스런 풍채가 마치 오래된 듯 했다. 그리하여 지금 이 일이 이루어졌다. 이름을 빌려 다행하게도 문미 사이에 쓰는데 글 지을 줄 모른다 하여 사양할 수 있겠는가? 이와 같이하여 기문(記文)을 삼는다.

[趙令公儆 按統制營時 余在籌堂 每見其奏狀 不喜爲變通新奇之策 必以修擧李忠武故事之廢墜者爲先 盖持重守法度 蔚然有故將風焉 閑山島 在統制營之前舟師之由見乃梁出露梁口者皆過之 實海路之衝也 忠武公嘗擊破倭船七十艘於島之前洋 因卽島中而陣焉 峙粮繕械 隱然爲海上長城 及元均擠公而代 間嘗陷賊而卒亦走死云 公之在島 立制勝堂以居焉 公旣歿 營始移建於今所處而堂遂廢 於是 公舊址湮歿 且百年矣 乃者趙公登覽而歎曰 是不可一任其荒廢也 遂重建斯堂 其䂓制一皆按公之故 又別爲廨數十架 以爲大操時饗士之所 專書告余請爲記 余曰 諾 忠義之於人 性所固有 然必待勸而後興焉 然則斯堂之作 乃所以勸忠義於南民也 南民之於忠武公 盖嘗有父母之愛 神明之畏 然歲月旣久 耳目浸遠 昔之家侑而戶祝之者 今至於漸怠 當斯時也 不有以興起之 則民惡能有所勸也 且斯堂也 卽公所嘗盟山誓海 皷魚龍而振草木者也 其喑啞叱咜 赫然精爽之可畏者 若可以彷彿其一二 而東臨馬島卉服之鄕 北瞻露梁星隕之墟 風怒雲屯 鯨鰐呑噬 山哀浦思 猿鶴悲吟 雖尋常行旅過之 莫不竪頭髮裂目眥 而况以南民父母之愛 神明之畏 其所以憑依想慕 激昂慷慨於中者 尤如何 而其於敵愾之忠 死綏之義 亦將競勸而不可遏矣 此在固邊圉捍王室之道 豈小補也哉 余嘗忝按嶺節 浮海過其地 想像英風彷彿者久之 今於斯役也 以托名楣間爲幸 而不宜以不文辭 爲之記如此云]

李忠武公全書卷之十一 / 附錄三

忠愍祠記[領議政李恒福]

上之三十四年正月。命臣恒福。視師南服。召至便殿。敎曰。故統制使臣李舜臣。乃心王室。卒死王事。予惟寵愍之。迄未有廟。是以命汝以昭厥績。維時臣恒福。承命感懼。乘傳至海上。與諸將謀所以表忠紀德。永示無已者。則咸曰。諾。於是。統制使臣李時言。實掌其事。忠淸水軍節度使臣吳應台,全羅右道水軍節度使臣金應秋相與贊成之。木浦萬戶臣田希光,金甲島萬戶臣宋希立,鉢浦萬戶臣蘇季男,加里浦僉使臣卞弘達。奔走會事。後數月。全羅道兵馬節度使臣安衛。使以幣若干來助工。凡公之平日羣校將吏士咸盡情力。懽呼趨事。羣能盡巧。萬斧齊作。廼以是年某月。工告斷手。臣恒福遂以訖事。告成于朝。仍請廟額。以榮其事。仍以公之世系履歷事。始終而叙之曰。謹按故贈大匡輔國崇祿大夫議政府右議政行正憲大夫全羅左道水軍節度使兼三道統制使李公諱舜臣。其先德水人也。事高麗。歷職閤門祗候文林郞賜紫金魚袋知三司事諱劭。五世而至貞靖公諱邊。官至領中樞府事。孫諱琚。兵曹參議。生諱百祿。平市奉事。生諱貞。是實生公。九世簪纓。聯代有人。至公始大著。母曰草溪卞氏。將仕郞守琳之女也。公以乙巳三月初八日生。卜云。行年五十杖鉞北方。及長業儒。尤長於書字。弱冠。盡棄其學。專學武事。丙子。中武科。爲鉢浦萬戶。罷官家居。甲申。丁外憂。丙戌。服闋。以司僕寺主簿。爲造山萬戶。丁亥。朝廷設屯田于鹿屯島。以公掌其事。公以地絶兵少。累請添兵。其年八月。賊襲圍田寨。有賊數人衣紅氊。最著在前。公連射殺退。開寨追擊。奪還被擄男婦六十餘口。方戰。公中流矢。潛自拔之。顔色不動。一軍無有知者。時主將拿公至營門。將入就勘。友人宣居怡懼不免。執手流涕。勸酒壓驚。公正色曰。死生有命。飮酒何爲。及對勘。公不服曰。我以兵少。累報請益。事聞。上曰。某非敗軍之類。可白衣從軍。其年冬。從時錢之役。立功放還。己丑。爲井邑縣監。辛卯。以珍島郡守。旋陞加里浦僉使。擢爲全羅左道水軍節度使。越明年壬辰夏。日本關伯平秀吉。傾國入寇連陷釜山,東萊等城。分道西上。聲言直犯中原。公會諸將計事。鹿島萬戶鄭運及公軍官宋希立。奮願以死自效。辭語慷慨。公大悅。以五月初四日。領水軍下海。慶尙右水使元均馳書。與公約會于閑山島。時公有戰船八十餘艘。與均至玉浦前洋。有賊船三十餘艘。四面圍帳。竪紅白旗。碇住洋中。分餘兵登岸。燒閭舍。烟焰遍山。賊見我師猝至。一時登船。促櫓出陣。公遇於洋中。督諸軍焚賊船二十六艘。約以明日决戰。有人從西來者。傳言主上西廵。京城不守。諸將各還本鎭。時上在義州。南路阻遏。聲聞不通。捷上行在。百官引領相賀。遂進秩爲嘉善大夫。居無何。公夢見白頭老翁蹴公起曰。賊來矣。公蹶然驚起。促領戰艦二十三艘。會元均于露梁。則賊果來矣。初一交戰。焚破一船。追至泗川洋中。遙見海上一山。有賊百餘。長蛇而陣。其下有賊船十二艘。緣岸列泊。時早潮已退。港口水淺。海舟不得進。公曰。我若佯退。賊必乘船追我。今以計引出洋中。我以巨艦合擊。蔑不勝矣。遂鳴螺回船。行未一里。賊果乘船逐之。公嘗在本營。日以倭寇爲憂。創智造船。另出新制。上設板盖。形如伏龜。至是。公令龜船突進。先嘗賊陣。焚其船十二艘。餘賊遠望。頓足叫呼。方戰。賊丸中公左肩。貫徹至背。公猶執弓注矢。督戰不已。及戰罷。公令人用刀尖挑出。一軍始知公中丸。莫不愕然。進至唐浦。又有賊船十二艘。分泊江岸。中有一大船。上設層樓。外垂紅羅帳。有賊酋一人金冠錦衣。指揮諸賊。公令諸將促櫓直衝。順天府使權俊。自下仰射。正中其酋賊。應弦而倒。一軍稱慶。日暮。回陣於蛇梁前洋。軍中夜驚。擾亂不止。公堅卧不起。良久使人搖鈴。一軍乃定。後六月四日。進至唐項前洋。全羅右水使李億祺。領戰船二十五艘來會。先是諸將。常以孤軍深入爲憂。至是見億祺來。無不增氣。翌日。諸軍出外洋。諸賊陣於唐項前浦。公先遣哨船。往探形勢。哨船纔出海口。卽放砲報變。諸軍一時促櫓。首尾連亘。魚貫而進。至召所江。賊船二十六艘。擺列港中。中有一大船。上設三層板閣。外垂黑綃帳。前立靑盖。遙見帳內隱隱有侍立之狀。知其爲頭酋。戰未數合。公佯敗而退。層閣大船。見公敗退。擧帆直出。諸軍挾擊。乘銳崩之。賊酋中箭而死。焚船一百餘艘。斬賊二百一十餘級。溺水死者甚衆。事聞。進階資憲大夫。後七月六日。公與元均,李億祺等會于露梁。聞賊船七十餘艘移泊於見乃梁。我師至中洋。賊見兵盛。回船入港。港中。元有老營七十餘艘。作綜列陣。港口淺狹。且多隱嶼。難以行船。公少出兵以誘之。賊果悉衆追之。公且戰且退。引至閑山洋中。回船却逐。揮旗皷譟。箭砲俱發賊氣挫少却。諸將軍吏懽呼踴躍。焚賊船六十三艘。餘賊四百餘人。棄船登陸而走。諸軍進至安骨浦前洋。又有賊船四十餘艘。中有三船。上建層樓。諸船以次列泊。賊旣屢敗。懼我直衝。前據淺港。負固不敢出。公督諸軍。休番迭進。日暮。海霧四塞。餘賊二十餘艘。乘夜絶碇而遁。是役也。斬二百五十餘級。溺水死者又不記其數。軍聲大振。進階正憲大夫。公每戰勝。輒戒諸將曰。狃勝必驕。諸將愼之。時賊屢窺湖南。狺然未已。公以爲國家軍儲。皆靠湖南。若無湖南。是無國家也。癸巳七月十五日。進陣于閑山島。遮遏海路。是年八月。朝廷以公兼三道水軍統制使。領本職如初。使得総制舟師。公在軍六年。見本道粮儲凋耗。無以供給。遂大開魚鹽。廣設屯田。凡所以利國補軍者。勇往不顧。若嗜欲然。無絲毫遺。故軍餉有裕。未嘗乏絶。丁酉正月。賊酋淸正再渡海。朝廷以公不能逆擊下詔獄。用元均代爲上將。公在道。男女老幼皆遮道號哭。及對獄。上原之。以白衣。送元帥陣中。使之戴罪自效。其年七月。均果敗。都元帥權慄。使公往晉州收殘卒。未幾。朝廷復用公爲統制使。時新敗之餘。舟船器械蕩然無存。公聞命。單騎馳到會寧浦。道遇慶尙右水使裵楔。時楔所帶戰船只有八艘。又得鹿島戰艦一艘。公咨楔以進取之計。楔曰。事急矣。不如捨船登陸。自托於湖南陣下。助戰自效。公不聽。楔果棄船而去。公召全羅右水使金億秋。使之召集管下諸將五貟。收拾兵船。分付諸將。粧作戰艦。以助軍勢。約曰。吾等共受王命。義當與同死生。國事至此。何惜一死。惟死於忠義。歿亦有榮。諸將無不感畏。時公起板蕩之餘。再膺藩命。兩南諸郡。盡爲賊藪。行長在陸路。義智在水路。飛謀蓄銳。以伺我隙。公獨以瘡殘餘卒。領十三戰船。棲依無所。逡廵於碧波亭洋中。見者危之。一日。忽下令軍中曰。今夜賊必襲我。諸將各宜整軍戒嚴。是夜。賊果潛師以來。公自起大喝。令諸軍無動。各下碇以待。責戰益力。賊解圍。公回軍。在右水營鳴梁洋中。天明。望見賊船五六百艘蔽海以上。先是。湖南士庶乘船避亂者。皆聚陣下。依公爲命。至是公以衆寡不敵。先令避亂船。次第而退。排列布陣爲疑兵。自領戰艦當前。賊見公整船而出。各促櫓直進。旌旗樓櫓。彌滿海中。時早潮方退。港口湍悍。巨濟縣令安衛。順潮而下。風便迅駛。船行如箭。直衝陣前。賊四面圍抱。衛冒死突戰。公督諸軍繼之。先破賊船三十一艘。賊少却。公擊楫誓衆。乘勝而進。賊死咋不敢抵敵。擧軍而遁。公亦移陣於寶花島。時閑山諸將。各自投竄。與本道避亂民人等。奔入諸島。公日遣褊裨。通諭諸島。召收散兵。治戰艦備器械。煑鹽販貿。二朔之內。得穀數萬餘石。將士雲集。軍聲復振。以戊戌二月十七日。進陣于古今島。時行長斂衆據險。陣於順天之倭橋。公距倭橋百里而陣。其年七月。天將陳都督璘。以水兵五千。與公合陣。劉都督綎。以苗兵萬五千。陣於順天之東。將水陸齊擧。天兵侵擾我軍。公令軍中撤其閭舍。都督怪問之。公對曰。天兵時加侵擾。故小邦新集之民。將盡遠徙。都督大驚。使公便宜行事。日後再有侵擾者。許令罪之。自後天兵秋毫不犯。一陣賴以相安。行長憚公威名。遣其亞將。賫鳥銃長劍遺公。公却之曰。我自壬辰。殺賊無筭。所得銃劍。自足爲用。賊又因都督。欲遺以銀兩酒肉。公曰。此賊。於天朝亦有難赦之罪。老爺反欲受賂耶。其後賊使再來。都督辭之曰。我於統制公。旣已見愧。何可再爲。是年十一月十八日。南海,釜山諸賊來援。先鋒已到露梁。公言於都督曰。我師前後受敵。不如退陣猫島。更約諸將刻意决戰。都督從之。是日三更。公於船上。跪祝于天曰。今日固决死。願天必殲此賊。祝罷。自領銳師。先進露梁。十九日四更。賊圍都督甚急。公直前救之。親冒矢石。手自擊皷。忽中丸而仆。臨絶。顧謂麾下曰。諱言我死。勿令驚軍。都督聞公死。顚倒於船者三曰。無可與有爲者。南民聞公之喪。奔走巷哭。市者爲之罷酒。及家人以喪歸。南中士子。操文以祭。老幼。遮道而哭。至界上不絶。公娶郡守方震女。生二男一女。長曰薈。累功爲訓鍊院僉正。次曰䓲。女嫁士人洪棐。公嘗應擧就講。至張良傳。考官曰。良從赤松子遊。眞不死耶。對曰。綱目。書留侯張良卒。則良之志。豈眞欲仙也。一座大奇之。及爲鉢浦。棘棘不阿。主將遣人欲取堡庭桐木爲琴。公不許曰。此官家木也。植者旣有意。斫者又何意耶。主將噎喟。思有以中公者。終公之在官。拾掇不得毫毛罪。其在北邊。有人遭喪。貧不得奔。公聞而憐之。卽解所騎與之。嘗言丈夫生世。用則效死。不用則耕於野足矣。若取媚權貴。以竊一時之榮。吾甚恥之。及爲大將。持是道無所變。接人和易。諄諄無畦畛。遇事果辦。不少回撓。刑人賞人。不以貴勢親踈。輕重其意。故羣下畏而愛之。所在稱治。倭橋之役。公妻從兄黃世得戰死。諸將吊之。公曰。世得死於王事。匪哀伊榮。在軍七年。苦身困心。未嘗近女色。戰勝得賞。必散施諸將。無所遺儲。嘗與元均。因軍事兩有違言。積不相能。公嘗戒其子弟曰。若有人問之者。爾等當言彼有功。勿言所短。有一卒當刑。子弟在傍曰。罪重不可貸也。公徐曰。子弟之道。當以生道救人。二兄先公亡。公撫其遺孤。恩若己出。凡家中物。必先姪而後子。君子於是乎知公之行又篤於家也。

李忠武公全書卷之十一 / 附錄三

統制營忠烈祠記[文正公宋時烈]

忠武李公露梁之廟旣新。而孝宗大王。徵其牲繫之文。嘉賜乙覽。今上癸卯。命賜其額曰忠烈。先是。統制營西邊。亦有廟以侑其神。盖是營也。宣祖大王。爲公刱置者也。及聞禮官賫額下來。今統制使金是聲。與其幕佐柳遐及李馨白等言曰。均是忠武之廟。則意者朝廷令其幷賜榮號乎。遂增飾門楣以俟之矣。旣而。不果所望。則相與齎咨不已。其十月。閔司諫維重。以聞於筵席。領議政鄭公太和,禮曹判書洪公命夏相與協贊。上曰。其以賜露梁者。並賜于其廟。於是。參贊宋公浚吉。以健筆大書如赫曦。以授李馨白。俾歸以揭焉。盖閔司諫。卽參贊公東床也。冰蘗同徽。以稱明聖上繼述之美。亦盛矣哉。余旣以忠武事實。略具于露梁之文矣。玆不復著。而只著其揭額顚末如此云。是月上澣。恩津宋時烈。記。

統制營忠烈祠碑陰記[宋時烈]

宣祖大王。上憑皇威。下仗公義。其中興偉績。振耀今古。晉元,宋高。不足稱也。公歿。上命文忠李公。建立廟宇。李公仍作牲繫文。文成在萬曆甲寅。今統制使閔侯暹。始刻文於石。螭首龜趺具矣。夫自甲寅。至今甲子。一周而又七年矣。其間更幾統制使。而乃今卒其事。雖其遲速有數。而倘非侯慕義無窮。烏能及此。殊可尙也。竊惟晉元,宋高。不能用祖豫州,岳武穆。遂爲千古恨。我聖祖能用公。卒使卓然有成。公於是抑不可謂不遇矣。然亦不有文忠公。其孰能對揚發揮如此哉。閔侯亦可謂張其羣矣。時崇禎重光作噩立秋日。宋時烈。識。

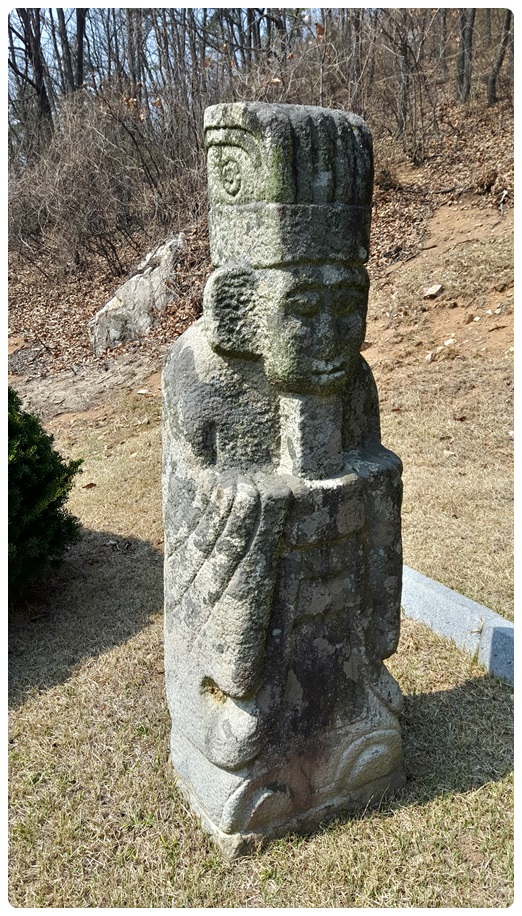

▣풍양군 장의공 조경(豐壤君 莊毅公 趙儆)▣

=경기도 안산시 상록구 건건동 산 135-1=

===2022년 12월 24일에===

http://dldml2xhd.tistory.com/15920290

안산-풍양군 장의공 조경(豐壤君 莊毅公 趙儆),

풍양군 장의공 조경(豐壤君 莊毅公 趙儆) 경기도 안산시 상록구 건건동 산 135-1 2022년 12월 24일에 效忠仗義宣武功臣資憲大夫豐壤君 兼五衛都摠府都摠管 豐壤趙公儆之墓 효충장의선무공신자헌

dldml2xhd.tistory.com

效忠仗義宣武功臣資憲大夫豐壤君 兼五衛都摠府都摠管 豐壤趙公儆之墓

효충장의선무공신자헌대부풍양군 겸오위도총부도총관 풍양조공경지묘

贈崇政大夫議政府左贊成 兼知經筵春秋館成均館事諡莊毅公 行效忠仗義宣武功臣資憲大夫漢城判尹

증숭정대부의정부좌찬성 겸지경연춘추관성균관사시장의공 행효충장의선무공신자헌대부한성판윤

五衛都摠府都摠管 知訓鍊院事訓鍊大將豐壤君 豐壤趙公儆之墓 贈貞敬夫人寧越嚴氏祔左

오위도총부도총관 지훈련원사훈련대장풍양군 풍양조공경지묘 증정경부인영월엄씨부좌

贈諡莊毅公宣武功臣 豐壤君神道碑銘

증시장의공선무공신 풍양군신도비명

贈崇政大夫議政府左贊成 諡莊毅公 行效忠仗義宣武功臣資憲大夫 漢城判尹豐壤趙公神道碑銘

증숭정대부의정부좌찬성 시장의공 행효충장의선무공신자헌대부 한성판윤풍양조공신도비명

풍양군(豐壤君)조공(趙公)신도비명 병서

문효공 포저 조익 찬(文孝公 浦渚 趙翼 撰)

공의 휘(諱)는 경(儆)이요, 자(字)는 모(某)이다. 성(姓)은 조씨(趙氏)요, 본관은 풍양(豐壤)이다. 시조(始祖) 휘 맹(孟)은 고려 태조를 도와 삼국(三國)을 통일하고, 벽상개국 공신(壁上開國功臣) 삼중대광(三重大匡) 문하시중평장사(門下侍中平章事)가 되었다. 그 후세에 휘 신혁(臣赫)이 또 문하시중평장사가 되었고, 평장사의 4대손인 휘 계팽(季砰)이 승지가 되었으니, 이분이 공의 고조이다. 증조 휘 지진(之縝)은 공조 참판을 추증받았고, 조부 휘 현범(賢範)은 동지중추부사로 가의대부(嘉義大夫) 병조 참판을 추증받았으며, 고(考) 휘 안국(安國)은 함경남도 병사(咸鏡南道兵使)로 좌찬성을 추증받았다. 비(妣) 안동 권씨(安東權氏)는 생원 세임(世任)의 딸이다.

공이 비록 무업(武業)을 닦긴 하였지만 사서(史書)에 널리 통하고 고사(古事)를 많이 알아서 유사(儒士)도 미치지 못할 정도였다. 그리하여 늦은 나이에 등제(登第)하긴 하였지만 매우 성망(聲望)이 있어서 사람들 모두가 대장(大將)의 재목으로 기대하였다. 즉시 선전관(宣傳官)과 비국랑(備局郞)에 선발되었으니, 이는 바로 신진(新進) 무신(武臣)의 현직(顯職)이었다.

외방으로 나가서 의주 판관(義州判官)이 되었다가 임기가 만료되자 감찰을 거쳐서 영암 군수(靈巖郡守)를 제수받았다. 임기가 만료되기 전에 승진하여 인산 첨사(麟山僉使)에 임명되었는데, 부임하러 떠나기도 전에 다시 만포 첨사(滿浦僉使)로 바뀌었으니, 이는 만포가 인산보다 중하기 때문이었다. 그런데 길을 떠나서 중로(中路)에 이르렀을 때 또 강계 부사(江界府使)의 임명을 받았다.

공은 부임하는 곳마다 폐해를 고치고 비용을 절감하고 호강(豪强)을 억누르고 소민(小民)을 어루만지는 것으로 급선무를 삼았다. 그리고 공은 자신을 단속하여 청렴결백한 자세를 유지하고 관리를 엄정하게 어거하고 권귀(權貴)에게 잘 보이려 하지 않고 상사(上司)에게 흔들리지 않는 것으로 이름을 얻었다. 이렇게 했기 때문에 모든 일이 제대로 다스려지고 백성들이 안정을 취하게 된 것이다. 강계(江界)에 있을 때에 정상(鄭相) 송강(松江 정철(鄭澈))이 그 지역에서 유배 생활을 하였는데, 공이 고상(故相)의 예(禮)로 대우했다고 시의(時議)가 노하면서 탄핵을 하고는 마침내 법사(法司)에 내려 치죄(治罪)하게 하여 관작을 삭탈하도록 하였다.

임진년(1592, 선조 25) 봄에 상이 신립(申砬)과 이일(李鎰)을 파견하여 열읍(列邑)의 무비(武備)를 점검하도록 하였는데, 신립이 공을 임명하여 막하(幕下)의 도총제(都摠制)로 삼았으므로 관서(關西) 지방을 순시하고 돌아왔다. 이때 왜적이 반드시 침입할 형세였으므로 온 나라가 소란스러웠다. 4월에 왜적이 많은 무리를 동원하여 침략하자 조정이 장수를 선발하여 방어하도록 하였는데, 이때 공이 영남우도 방어사(嶺南右道防禦使)가 되어 그날 즉시 출발하였다. 그러나 창졸간에 많은 병력을 모으기가 어려워서 함께 내려간 인원이 단지 20여 인밖에 되지 않았으나, 공의 뜻은 이미 자기 한 몸을 잊었으므로 장계(狀啓)를 올리면서 “왜적과 싸우게 되면 결코 후퇴하지 않고 죽은 뒤에야 그만두겠다.”라고 하였다.

금산(金山)에 이르렀을 때 휘하의 병력이 겨우 100인에 불과하였다. 그때 왜적과 만나자 사졸(士卒)들이 모두 앞으로 나아가려 하지 않았는데, 공이 독려하여 나아가 싸우게 하니 왜적이 마침내 달아났으므로 공이 기병(騎兵)에게 그 뒤를 쫓게 하였다. 공이 몇 명의 기병만을 데리고 뒤에 있다가 왜적 3명이 풀숲에 엎드려 있는 것을 보고는 공이 직접 2명의 왜적을 활로 쏘았는데, 왜적 1명이 뒤에서 튀어나와 칼로 쳤으므로 공이 허리와 겨드랑이와 머리에 부상을 입었다. 이에 공이 말에서 뛰어내리며 맨손으로 적을 붙잡아 땅에 쓰러뜨리고는 그의 가슴 위에 올라타고서 목을 졸랐으나 손가락이 또 칼날에 상처를 입었기 때문에 바로 죽이지 못하였는데, 이때 군관 정기룡(鄭起龍)이 달려와서 그 왜적을 찔렀다.

왜적이 육지로 올라온 지 열흘이 채 못 되어 경성(京城)까지 올라왔는데, 우리나라는 대소(大小)의 장리(將吏) 모두가 소문만 듣고도 흩어져 달아나기만 하였을 뿐 감히 왜적과 맞서서 싸우는 자가 있지 않았다. 그런데 공이 홀로 110인의 오합지졸(烏合之卒)을 거느리고 왜적과 육박전을 벌인 끝에 그들을 패주시켰으며 또 죽이고 사로잡는 전과를 올린 것이다. 공이 만난 왜적이 비록 큰 병력은 아니었다고 할지라도 왜적을 꺾을 수 있었던 것은 이로부터 시작이 되었다고 할 수 있다.

공이 부상당한 상처가 심해서 말을 타고 전투를 수행할 수 없었으므로 호남(湖南)의 구례현(求禮縣)으로 가서 조섭(調攝)하였다. 그러다가 상처가 모두 아물기도 전에 병든 몸을 이끌고 국가를 위해서 다시 전장으로 달려 나갔다. 6월에 연천(漣川)에 이르렀을 때 대부인(大夫人 모친)을 만나 열흘 정도 머물렀다. 이때 경기 순찰사(京畿巡察使) 권징(權徵)이 계청하여 공을 대장으로 삼았다. 가을에 대부인이 별세하였는데, 순찰사가 기복(起復)을 청해서 공이 다시 대장이 되었다. 그해 겨울에 왕세자가 이천(伊川)에 머물면서 공을 수원 부사(水原府使)로 삼았다.

당시에 전라 순찰사(全羅巡察使) 권율(權慄)이 독성(禿城)을 지키고 있었는데, 용인(龍仁)의 왜적이 공격해 왔다. 그러나 여러 의병과 관군은 모두 감히 접근하지 못하였는데, 공이 휘하의 수십 기병(騎兵)을 인솔하고 성원(聲援)하면서 왜적을 따라 진퇴(進退)하며 끝내 피하지 않자 왜적이 공격할 수 없다고 판단하고는 물러나 돌아갔다. 권공(權公)이 공의 의리에 감격한 나머지 상에게 아뢰기를 “신이 별도의 군대를 이끌고 왜적 사이에 출입할 적에 기내(畿內)의 장교(將校) 중에 한 사람도 응원하는 자가 없었는데, 처음부터 끝까지 기각지세(掎角之勢)를 이루며 성원한 사람은 오직 조경(趙儆) 한 사람뿐이었습니다.”라고 하면서, 공을 방어사(防禦使)로 삼아 함께 일할 수 있도록 해 주기를 청하였다.

당초에 수원 부사인 김취려(金就礪)의 소재를 알지 못하였기 때문에 공이 부사의 일을 행하고 있었는데, 이때에 이르러서 김취려가 스스로 나왔으므로 공이 사양하고는 물러나 광주(廣州)의 농사(農舍)로 돌아온 뒤에 상제(喪制)를 지키고 있었다. 그런데 권공이 공을 중군장(中軍將)으로 임명하였으므로, 공이 의리상 감히 물러날 수 없어서 곧장 나아왔던 것이다.

계사년(1593) 정월에 중국 군대가 평양(平壤)과 개경(開京)의 왜적을 소탕하고는 머지않아 경성(京城)을 수복하려고 하자, 권공이 군영을 옮겨 중국 군대와 힘을 합치기로 의논하였다. 이에 공이 먼저 지형을 살펴보겠다고 자청하고는 마침내 밤에 강을 건너 군대를 주둔시킬 만한 높은 언덕 하나를 구했으니, 이곳이 바로 행주(幸州)이다. 그리하여 곧바로 돌아와서 보고하자 권공이 행군하여 그곳에 가서 진을 쳤다.

이때 권공이 말하기를 “중국 군대가 대거 출동하였으니 왜적도 필시 감히 나오지 못할 것이다. 따라서 목책(木柵)과 같은 것은 설치할 필요가 없을 것이다.”라고 하였으므로, 공이 “고립무원의 우리 군사가 왜적의 많은 군사와 가까이 있으니, 성에 목책이 없어서는 안 된다.”라고 하였으나, 권공은 이 건의를 듣지 않았다. 이때 마침 체찰사인 정공(鄭公 정철(鄭澈))이 양천(陽川)에서 권공을 불러 상의하는 일이 있었기 때문에 권공이 며칠 동안 돌아오지 않고 있었다. 이에 공이 제군(諸軍)에게 목책을 설치하는 공사를 하도록 하였으나 제장(諸將)이 따르려 하지 않자, 공이 “군중(軍中)에서는 원래 그렇게 해야 하는 법도가 있다.”라고 설득을 하니 제장이 모두 공의 지시대로 따랐다. 그리하여 이틀 사이에 목책을 설치하는 일이 이루어지자 대중이 마음속으로 매우 든든하게 여겼으며 권공 역시 와서 보고는 기뻐하였다.

목책을 설치한 지 사흘째 되는 날에 왜적이 과연 무리를 총동원하여 쳐들어왔다. 그들의 병력은 7, 8만 명쯤 되었는데, 당시 행주에 주둔한 아군은 5, 6백 명밖에 되지 않았고 활을 쏠 수 있는 자는 겨우 70여 인에 불과하였다. 왜적이 새벽부터 행동을 개시하더니 조금 뒤에는 몇 리에 걸쳐 그들먹하였으며 해가 뜨자 칼빛이 온 들판을 가득 메웠으므로, 군사와 백성들 모두가 겁에 질려서 핏기가 없었다. 왜적의 무리가 성책(城柵) 아래까지 다가왔으나 성책 안의 사람들 모두가 결사적으로 싸웠으므로 왜적이 많은 사상자를 낸 가운데 달아났다. 그 뒤에는 왜적이 병력을 나누어 번갈아 공격을 하면서 전자(前者)가 물러나 휴식을 취하면 후자(後者)가 그 뒤를 이어 공격하곤 하였는데, 이와 같이 치열한 전투를 전개하면서 정오를 넘기는 동안 왜적의 시체가 여기저기 널렸다.

그러자 왜적이 이번에는 긴 나무를 모아 누대 모양의 높은 교자(轎子)를 만든 뒤에 수백 인이 메고 올라와서는 그 위에 총수(銃手) 수십 인을 태워 아군의 진중(陣中)에 사격하였다. 이에 공이 지자총통(地字銃筒)을 가져오게 하여 포전(炮箭 장군전(將軍箭))마다 대도(大刀) 두 개씩을 묶게 한 뒤에 왜적의 교자가 가까이 오기를 기다렸다가 발사하게 하니, 마치 천둥이 진동하듯 포탄이 날아가면서 교자가 산산조각이 나고 교자 위에 있던 왜적의 지체(肢體)가 갈가리 찢겨 땅 위로 날아가 떨어졌으므로 왜적이 더 이상 감히 앞으로 나아오지를 못하였다. 그러다 때마침 날이 어두워지자 도망가기 시작하였는데, 공이 용감한 40명의 기병을 내보내 추격하게 하면서 명령을 내리기를 “우리의 용기만 보여 주면 되니 끝까지 추격하지는 말라.”고 하였다. 이에 기병이 몇 리까지 추격하다가 진영으로 돌아왔다.

이 전투에서 왜적의 태반이 죽었고 살아남은 자도 모두 중상을 입어서 신음하는 소리가 며칠 동안이나 끊이지 않았으니, 참으로 대첩(大捷)을 거둔 것이었다. 전투가 끝난 뒤에 순찰사와 제장(諸將)이 모두 말하기를 “오늘의 승리는 모두 공의 힘이다.”라고 하였으니, 이는 공이 성책을 설치한 것을 두고 말한 것이었다.

바야흐로 전투가 한창일 때에 공이 시석(矢石) 가운데에 우뚝 서서 장사(將士)들을 독려하기를 “땅의 형세가 유리한 데다가 사람들이 또 화합하여 단결하였으니 우리는 필승을 거두리라고 확신한다. 또 승리하지 못한다고 하더라도 물러나서는 살아날 길이 없으니, 물러났다가 똑같이 죽기보다는 차라리 왜적을 죽이고 죽는 것이 낫지 않겠는가.”라고 하자, 사람들이 크게 분발하였다. 순찰사가 힘이 빠져서 막사(幕舍) 안으로 들어가자 사람들이 모두 강변으로 내려가서 도주한 것이 아닌가 의심하였으므로, 공이 순찰사를 모시고 나와서 군중(軍中)에 보이며 “대장이 여기에 계신다.”라고 하니 사람들의 마음이 크게 안정되었다. 이와 같은 공의 행동 모두가 사람들의 마음을 안정시켜 있는 힘을 모두 발휘하게 한 원동력이 되었다.

왜적이 그동안 팔도(八道)를 횡행하면서 가는 곳마다 대적할 자가 없었는데, 그들이 대패한 전투로는 오직 평양(平壤) 전투와 이곳의 전투뿐이었다. 그런데 평양 전투로 말하면 용감무쌍한 6만의 병력을 가지고, 깊이 들어왔다가 고단해진 왜군을 섬멸한 것이니, 그 형세가 마치 바윗돌로 달걀을 눌러 으깨는 것과 같았다고 할 것이다. 반면에 이곳의 전투로 말하면 수백 명의 병력을 가지고 7, 8만이나 되는 강대한 왜적을 상대하였는데도 그들을 크게 무찔러 퇴각하게 하였으니, 평양 전투와 비교하면 난이도에 있어서 현격하게 차이가 난다고 할 것이다.

이때에 중국 장수인 이 제독(李提督 이여송(李如松))이 바로 얼마 전에 벽제(碧蹄)에서 패하고는 하루 내내 달아나 봉산(鳳山)으로 회군(回軍)해 있는 중이었다. 그래서 나라 안의 사기가 모두 저상(沮喪)되어 있었음은 물론이요, 제독 역시 왜적을 두려워하고 있었기 때문에 언제 다시 군대를 출동시킬지 기약할 수 없는 상태였다. 그러다가 행주 대첩의 소식을 듣고는 처음에는 믿으려고 하지 않다가 노획한 수급(首級)과 기장(器仗)을 앞에 진열해 놓자 제독이 크게 기뻐하면서 마침내 군대를 이끌고 개성(開城)으로 돌아왔다. 이에 왜적이 방금 패한데다가 중국 군대가 다시 돌아왔다는 소식을 듣고는 그 즉시로 철수하여 돌아갔다.

상이 이 일을 무척 가상하게 여겨 장려하는 뜻으로 순찰사에게 두 자급(資級)을 더해 주고 공에게는 하나의 자급을 더해 가선대부(嘉善大夫)로 삼았다. 그리고는 경성이 수복된 뒤에 유홍(兪泓)을 유도상신(留都相臣)으로 삼고, 공을 유도대장(留都大將)으로 삼았다. 대가(大駕)가 돌아오자 도체찰사(都體察使) 유공성룡(柳公成龍)이 국(局)을 하나 설치하고 병사를 모집한 뒤에 절강(浙江)의 진법(陣法)을 가르치게 하였는데, 그 국의 명칭을 훈련도감(訓鍊都監)이라고 하고는 공을 그 대장으로 삼았다.

당시에 큰 난리를 겪은 뒤라서 굶어 죽는 백성들이 줄을 이었으므로 군병이 되어 급료를 받고 싶어 하는 자가 헤아릴 수 없이 많았다. 그리하여 뇌물을 주고 청탁하는 일이 분분하게 일어났는데, 공이 한 길 담장을 뛰어넘거나 미곡 1석(石) 무게의 바위를 들어 올리는 자들만 들어오게 한 뒤에 하나하나 시험을 치르게 하고 사정(私情)을 두는 법이 없었다. 그렇기 때문에 훈련도감의 군병이 모두 나이 젊은 정예 군사로 채워지게 되었다. 그리하여 이들을 열심히 훈련시키면서 매달 교육 과정을 설정하고는 반드시 직접 살펴보았으므로, 몇 년이 지나지 않아서 기예(技藝)가 정묘(精妙)해지고 융진(戎陣)이 정제(整齊)되기에 이르렀다. 상이 간혹 강습하는 것을 친림(親臨)하곤 하면서, “오합지졸을 훌륭한 장수에게 맡기지 않았다면 어찌 이렇게까지 되었겠는가.”라고 하고는 전후에 걸쳐서 공에게 구마(廏馬)를 하사한 것이 매우 많았다.

갑오년(1594) 가을에 서쪽 변방의 사태가 걱정스러웠으므로 특명을 내려 공을 순변사(巡邊使)로 삼고는 경보(警報)를 기다렸다가 곧바로 파견하려고 하였는데 끝내 경보가 없었으므로 가지 않았다. 북방의 번호(藩胡)가 배반하고 심처호(深處胡) 쪽으로 들어갔으므로, 조정이 변고를 걱정하여 북병사(北兵使)을 뽑아서 보낼 것을 청하였다. 이때 공이 으뜸으로 의망(擬望)되었는데, 유상(柳相)이 아뢰기를 “군병을 훈련시키는 일은 이 사람이 아니면 안 되니, 변동시키지 말도록 해야 합니다.”라고 하였다. 그 뒤로 곤수(閫帥)에 결원이 생길 때에도 병조에서는 감히 공을 의망하지 못하였다.

을미년(1595)에 강도가 연서(延曙)와 벽제(碧蹄) 사이에 출몰하면서 길을 가는 중국 군사를 죽이곤 하였는데 군현(郡縣)에서 잡지 못하였다. 이에 공이 계책을 세워서 강도를 체포하니 중국 장수가 크게 기뻐하였다. 상이 공에게 하나의 자급을 더해 주도록 명하자 대관(臺官)이 지나치다고 논하였는데, 대관이 누차 아뢴 뒤에야 윤허하고는 공에게 구마를 하사하였다.

병신년(1596) 7월에 역적 이몽학(李夢鶴)이 한산(韓山)과 홍산(鴻山) 사이에서 기병(起兵)하였는데, 며칠 사이에 그 무리가 1만여 명에 이르렀다. 그 일이 보고되자 도성의 분위기가 흉흉해지면서 조정에서도 어찌할 바를 몰랐는데, 공이 빈청(賓廳)에 나아가서 정예 군사 5, 6백 명을 데리고 가서 사로잡아 오겠다고 청하였다. 대신이 즉시 공의 말을 아뢰며 공을 보내자고 청하니, 상이 크게 기뻐하여 공을 위유(慰諭)하면서 술을 하사하고 보내었다. 공이 길을 떠나 수원(水原)에 도착했을 때 이몽학이 패사(敗死)했다는 말을 듣고는 경성으로 돌아왔다.

정유년(1597) 가을에 왜적이 다시 침입하였는데 호남 지방을 거쳐 올라오면서 장차 기전(畿甸)을 육박할 형세였다. 이때 좌상 김응남(金應南)이 영상 유성룡(柳成龍)과 사이가 좋지 않았다. 그런데 훈련도감은 본디 영상이 만든 것이었고 또 영상이 그 도감의 제조(提調)로 있었으므로, 영상이 정고(呈告, 휴가 신청)한 틈을 타서 좌상이 중국 장수의 뜻을 빙자하며 도감의 군병을 출동시켜 왜적을 막도록 할 것을 청하였으니, 이는 실로 도감의 일을 잘못되게 함으로써 영상을 밀어내려는 뜻에서 나온 것이었다.

원래 도감이 설치된 이래로 상을 시위(侍衛)하는 일은 전적으로 도감의 군병을 활용하였는데, 왜적이 이미 침입한 상황에서 상이 경성을 떠나야 할 일이 혹시라도 생길 경우에는 시위하는 일을 허술하게 할 수 없는 일이었으므로 영상이 강력하게 그 일을 반대하며 쟁집(爭執)하였다. 상이 처음에는 좌상의 주장을 따라서 공을 보내며 도감의 군병을 출동시켰다가, 영상의 말을 듣고는 그 군병을 나누어 절반의 병력은 서울로 돌아와 시위하도록 명하였다. 그래서 공이 거느리고 남쪽으로 내려간 군병의 숫자는 400명에도 차지 않았다.

그런데 공이 행군하여 용인(龍仁)에 도착했을 때에, 도원수(都元帥) 권공(權公 권율(權慄))이 입조(入朝)하여 공을 그곳에 머물게 하였다가 그와 함께 진격하게 해 줄 것을 청하였으므로, 공이 그곳에 며칠 동안 머물러 있게 되었다. 때마침 왜적이 소사(所沙)에 이르렀다가 중국 장수 마귀(麻貴)에게 패하여 돌아가는 일이 있었다. 그러자 김상(金相)의 당인(黨人)들이 공이 두류(逗留)했다는 이유로 처벌할 것을 청하였는데, 상이 중로(中路)에서 공이 머물러 있었던 것은 권공의 뜻이었던 만큼 공의 죄가 아니라는 사실을 알고 있었기 때문에, 그들의 말이 행해지지 않아서 공이 예전과 같이 직책을 수행할 수가 있었다.

무술년(1598) 봄에 한성좌윤(漢城左尹)에 임명되었다가 얼마 뒤에 특명으로 판윤에 제수되었는데, 예전에 공을 논핵(論劾)했던 자가 다시 논하면서 “사람과 직책이 서로 걸맞지 않는다.”라고 말하였다. 그러자 상이 준엄하게 거절하면서 또 이르기를 “사람과 직책이 서로 걸맞지 않는 현상은 온 조정이 모두 그러한데, 인재를 다른 시대에서 빌려 올 수는 없는 일이다. 조경(趙儆)은 참으로 이 직책에 합당하다고 할 만하다.”라고 하였다. 그러나 23일 동안 논핵하는 일이 계속되자 상이 윤허하였다.

기해년(1599)에 충청병사(忠淸兵使)로 옮겼다. 그로부터 6일째 되는 날에 회령 부사(會寧府使)의 자리가 비게 되자 근도(近道)의 병사(兵使)로 비의(備擬)하라는 명이 내렸는데, 마침내 공이 낙점을 받고서 회령 부사로 옮기게 되었다. 회령부는 번호(藩胡)가 가장 많은 지역이었다. 그런데 부사로 취임한 자들이 대부분 염가(廉價)를 통사(通事)에게 주어 돈피(獤皮 담비 가죽) 무역을 하게 하였고, 통사는 또 그 값을 깎아서 번호에게 나누어 주고는 정수(定數)를 바치도록 요구하였으므로 번호가 통곡하고 원망하여 배반하고 떠나가는 자들이 많았다. 공이 부임하자 곧바로 통사를 파직시키고 단지 통역하는 한 사람만을 남겨 두고는 돈피 무역을 마침내 근절시켰으므로 번호가 모두 열복(悅服)하면서 칭송해 마지않았다.

경자년(1600)에 노추(奴酋 누루하치)의 지역을 토벌할 적에 공이 좌영 대장(左營大將)이 되었는데, 급기야 오랑캐의 소굴에 이르렀을 때 남녀가 모두 도망가 숨고 부락이 텅 비어 있었다. 병사(兵使)가 야음(夜陰)을 틈타 오랑캐들이 공격해 올 것을 두려워한 나머지 서둘러 군대를 돌리려고 하자, 공이 말하기를 “대군이 국경 밖으로 나왔으니 오랑캐에게 위엄을 떨쳐 보여야 마땅하다. 그리고 지금 서둘러서 돌아간다면 날이 어두워진 산골에서 무슨 환란을 당할지 예측할 수가 없다.”라고 하였으나, 병사가 그 말을 따르지 않고 단기(單騎)로 먼저 빠져나가면서 공에게 후위(後衛)를 맡게 하였다. 그런데 오랑캐가 돌아가는 길을 차단한 결과 아군 가운데 오랑캐 수중에 떨어진 자가 많았고 병사 역시 하마터면 적에게 잡힐 뻔했다가 간신히 면하였는데, 공은 후위를 맡아 서행하며 한편으로는 싸우고 한편으로는 행군을 하여 공이 거느린 부대만 유일하게 온전하였다. 우리나라의 경내로 들어와서 군대를 점검해 보니 태반이 따라오지 못하였으므로, 병사가 우독(牛犢) 100여 두를 오랑캐에게 주고 군사들을 돌려보내게 하였다.

그럼에도 불구하고 감사(監司)와 병사(兵使)는 승리했다고 보고하며 공로를 논하였다. 그리고는 감사가 공에게 말하기를 “병사의 공로도 공과 같다.”라고 하였는데, 공이 말하기를 “이번의 전투는 패한 것이요 이긴 것이 아니다. 우리들이 어떻게 감히 공로를 말할 수 있겠는가.”라고 하였으므로, 공로를 보고할 적에 공에 대해서는 언급하지 않았다. 그 결과 감사와 병사는 모두 가자(加資)되었지만, 공에게는 상이 없었다.

신축년(1601)에 병으로 체직(遞職)되어 돌아갔다가 제주목사에 임명되었다. 탐라(耽羅)는 바다 가운데의 섬으로서 준마(駿馬)를 생산하는 것으로 온 나라에 이름이 났으며, 또 공장(工匠)이 많아서 본부(本府)에 소속된 자들이 5, 6백 명이나 되었다. 그리고 섬 안의 토지가 척박하여 곡식이 귀했기 때문에 백성들이 말을 기르는 한편으로 가죽 신발과 같은 종류의 피혁(皮革) 제품을 만들기도 하여 의식을 해결하였다. 그런데 관리들이 으레 말을 많이 취하고 잡물(雜物)을 만들게 해서 한편으론 권귀(權貴)를 섬기며 한편으론 자신을 살찌웠으므로 사람들이 이곳을 이익을 얻을 수 있는 땅으로 여겼다.

하지만 공은 부임한 뒤로 몇 개월이 지나도록 말 한 필도 취하지 않았다. 정의(旌義)의 백성 중에 거의 1000필 가량의 말을 기르는 자가 있었는데, 양마(良馬) 1필을 끌고 와서 공에게 바쳤다. 공이 그 까닭을 물으니, 그 백성이 말하기를 “예전에는 목사가 부임하는 그날에 바로 말을 잡아 오라는 명을 내렸습니다. 그런데 지금은 몇 개월이 지나도록 말을 구한다는 말을 듣지 못했기 때문에 와서 바치는 것입니다.”라고 하였다. 이에 공이 그 말을 받지 않고는 군관 등을 단속하여 겁매(劫買)하지 못하게 하는 한편, 말을 가지고 있는 자들의 명단을 기록한 부(府)의 장부를 즉시 불태워 버리게 하였다.

그리고 공장에게는 단지 상공(上供)하는 물품만 제작하도록 하고, 그 이외의 시간에는 부역을 시키지 않았다. 제주에서는 녹비(鹿皮)를 상공하였는데, 그 숫자가 1년에 50령(領)이었다. 그리하여 매년 봄과 가을에 사냥을 크게 하였는데, 그 이름을 진상렵(進上獵)이라고 하였다. 그런데 목사가 그 틈에 사리(私利)를 꾀할 목적으로 사냥을 하여 간혹 한 달을 넘기기도 하였으므로, 군민(軍民)과 노약자들이 기아에 시달리며 피곤에 지친 나머지 한 차례의 사냥에 사망에 이르는 자가 수십 명에 이르기도 하였다. 이에 공이 8월에 한 번 사냥을 하되 그 숫자가 채워지기만 하면 곧바로 중지하게 하였다.

그리고 때마침 흉년을 맞아 기근이 들자 공이 아침저녁으로 제공하는 식사의 양을 감하게 하였다. 그리하여 한 달에 감한 곡식이 10석(石)이 넘었는데, 이 곡식으로 제주의 기민(飢民)과 입번(入番)한 군사들을 진휼하게 하는 한편, 양 현(縣)에 명하여 기민을 진휼하도록 하였다. 공이 비병(痞病)으로 사직을 하자, 백성들이 이 소식을 듣고는 온 경내에서 성안으로 모여들어 공에게 머물러 있어 줄 것을 청한 이들이 하루에 수천 명이나 되었으며, 또 수십 인이 바다를 건너가서 체찰사에게 정장(呈狀)을 하여 머물러 있게 해 줄 것을 청하였다. 이에 체부(體府)가 위에 보고하니, 백성의 소원대로 공을 머물러 있게 하라고 명하였으나, 공이 병이 매우 고질화되었다고 말하면서 파직을 청하여 돌아왔다.

계묘년(1603)에 황해병사(黃海兵使)에 임명되었다. 본영(本營)에서는 예전부터 군인에게 목면(木綿)을 징수하였는데, 사람마다 5필씩 내게 하면서 조량목(助糧木)이라고 이름하였다. 공은 여기에서 3필을 감하여 2필만 납부하게 하고는 모두 무미(貿米)를 가지고 군향(軍餉)에 충당하게 하였는데, 체직되어 돌아갈 무렵에는 비축한 미곡이 무려 5000여 석에 이르렀다. 유영경(柳永慶)이 수상(首相)으로서 국혼(國婚)을 계기로 팔도에 뇌물을 바치도록 요구하자 제도(諸道)에서 대부분 바리로 실어다 주며 그 요구에 응했는데, 공이 보낸 것은 유독 보잘것없었다. 대개 공이 남에게 선물을 많이 주지 않는 것은 평생 늘 행해 온 일로서, 유영경에게만 그렇게 했던 것은 아니었다. 그런데 그 뒤에 비국(備局)이 평안 병사(平安兵使)를 천거할 때 공이 으뜸으로 꼽혔는데, 유영경이 공의 이름을 붓으로 지워 버렸다.

갑진년(1604) 겨울에 효충장의 선무공신(效忠仗義宣武功臣)의 호를 내리고 풍양군(豐壤君)에 봉했으며 자헌(資憲)의 품계로 올렸다. 병오년(1606)에 북방의 번호(藩胡)가 보고하기를, 심처호(深處胡)가 삼수(三水)를 경유해서 침입할 것이라고 하였다. 대신(大臣)이 의논하여 공을 남도방어사 겸 영흥부사(南道防禦使兼永興府使)로 삼았으니, 이는 심처호의 침입에 대비하기 위함이었다. 영흥부는 인삼을 상공(上供)하는 일과 관련한 고질적인 폐단을 안고 있었는데, 공은 응당 상공할 액수를 헤아려서 받아들이고 폐해가 있는 것은 곧바로 없애 버렸다. 8개월이 지난 뒤에 병으로 돌아왔다. 공이 외임(外任)에서 체차되어 돌아오면 그때마다 다시 훈련대장의 직책을 맡곤 하였다.

무신년(1608) 2월에 국상(國喪)을 당하자 군대를 이끌고 대궐을 호위(扈衛)하였다. 6월에 수원 방어사(水原防禦使)에 임명되었다. 호위한 공로를 인정하여 공을 가자(加資)하도록 명하였는데, 대간(臺諫)이 논하여 개정하였다. 그리고 뒤에 다시 공을 탐람(貪濫)하다고 탄핵하여 파직하였는데, 여기에는 대개 다음과 같은 사연이 있었다.

공이 황해병사(黃海兵使)로 재직할 당시에 보장(堡將) 한 사람이 있었는데, 그는 바로 후궁(後宮)의 친족이었다. 그가 죄를 지었으므로 축출해야 마땅하였는데, 그가 말하기를 “감사(監司)가 궁금(宮禁)과 깊이 교분을 맺고 있으니, 절도사(節度使)가 나를 어떻게 하겠는가.”라고 하였다. 공이 그 말을 듣고서 마침내 그를 축출하였는데, 당시의 감사는 바로 정사호(鄭賜湖)였다. 공이 사람에게 말하기를 “나는 항상 정공(鄭公)을 존경할 만한 인물로 여겨 왔다. 그런데 지금 이와 같다고 들었으니, 사람이란 참으로 쉽게 알 수 없는 점이 있다.”라고 하였다. 그 말이 곧장 정(鄭)의 귀에 들어갔는데, 이때에 와서 그가 마침 대사헌으로 있었기 때문에 공을 탄핵한 것이었다. 공의 청근(淸謹)함에 대해서는 온 세상이 모두 알고 있는 바인데, 정(鄭)이 비록 옛날에 유감이 있었다 하더라도 어떻게 감히 탐람하다고 무함할 수가 있단 말인가. 이 사람은 참으로 ‘하늘을 기만하고 사람을 속이면서 기탄없이 행하는 자’라는 말에 해당된다고 할 것이다.

공은 국상을 당한 이래로 소식(蔬食)을 하면서 오랫동안 위장이 좋지 않았다. 그리하여 끝내는 제옹(臍癰)의 병을 얻어 기유년(1609, 광해군1) 3월 8일에 동문(東門) 밖의 자택에서 작고하였으니, 향년이 69세였다. 부음이 들리자 3일 동안 철조(輟朝)와 철시(輟市)를 하였다. 관원을 보내 제사를 지내게 하고 부의(賻儀)를 하였으며, 관에서 장례에 관한 일을 돕게 하였다. 이해 4월 21일에 광주(廣州) 하도(下道) 동천촌(凍川村) 곤향(坤向)의 언덕에 장사 지냈다.

공은 평생토록 뜻을 면려하고 몸을 단속하면서 다른 범인들과는 다르다고 자처하였다. 크고 작은 외직(外職)을 모두 6, 7회나 거치는 동안 모두 청렴결백하고 백성을 사랑한다는 이름을 얻었으며, 영암과 제주 같은 곳에서는 비석을 세워서 공의 덕을 기리기도 하였다. 공은 소싯적부터 권세 있는 자들을 섬긴 적이 없었다. 그리하여 그들을 잘 섬겨서 승진한 자들을 보면 비루하게 여기면서 그들과 함께 서는 것을 수치로 여겼다. 일찍이 외방의 직책을 맡고 있을 적에 후궁(後宮)이 사람을 보내 귀하지도 않은 기물을 요구하자, 공이 말하기를 “이것은 지극히 구하기 쉬운 것이다. 그리고 인신(人臣)의 신분으로 궁금(宮禁)과 통하는 것은 감히 해서는 안 될 일이다.”라고 하였다.

공의 집안은 항상 빈한해서 현달한 벼슬아치의 집처럼 보이지 않았다. 거처하는 집이라고 해야 단지 몇 칸에 불과하였으며 그것도 누추하기 그지없었다. 공이 직무를 수행할 때에는 어느 것이나 모두 마음을 다하려고 노력하였으며, 책임만 메우려고는 하지 않았다. 집안에서 대부인(大夫人)을 봉양하며 효순(孝順)한 것이 남들과는 비교할 수 없었다. 그리고 모친상을 당했을 적에 비록 대란(大亂)을 만난 탓으로 말을 타고서 전쟁터를 분주히 누비는 일을 피할 수는 없었다 하더라도, 삼년상의 기한 안에는 변함없이 소식(素食)을 하였다. 그 당시로 말하면 난리를 당했기 때문에 비록 전쟁터에 나가지 않은 사람이라 할지라도 상제(喪制)를 제대로 지키지 못하는 경우가 많은 때였다. 이처럼 공의 지조(志操)와 환업(宦業)과 행검(行檢)은 모두 보통 사람이 미칠 수 없는 것들이었다.

공의 형제는 3인이다. 백씨(伯氏)인 휘(諱) 엄(儼)은 일찍 죽어서 후사(後嗣)가 없고, 중씨(仲氏)인 휘 간(侃)은 나의 조고(祖考)이니 공의 아우이다. 부인 영월엄씨(寧越嚴氏)는 모관(某官) 모(某)의 딸이다. 아들은 5인이다. 장남 굉중(閎中)은 통정대부(通政大夫)로 군수를 지냈고, 다음은 치중(致中)이고, 다음은 극중(克中)이고, 다음은 상중(尙中)이고, 다음 시중(時中)은 현감이다. 손자와 증손으로 남녀가 모두 몇 사람이다.

공이 작고할 때 나의 나이도 이미 삼십을 넘었는데, 어려서부터 공을 좌우에서 모셨기 때문에 공의 음성과 모습이 아직도 귀와 눈에 남아 있다. 그래서 지금 공의 사적(事蹟)을 기록하려니 비감을 금하지 못하겠는데, 어찌 감히 한마디 말이라도 과장되게 수식하여 후세를 속이려고 하겠는가. 다음과 같이 명한다.

위대하도다 공의 공훈이여 / 偉哉厥勳

사직이 이 때문에 안정되었도다 / 社稷以安

외물에 응할 때는 정대하였고 / 應物之正

자기를 지킬 때는 엄격하였으며 / 守己之寒

집안에서는 효성스러웠고 / 孝修於家

관청에서는 성실하였나니 / 勤著于官

이와 같은 미행 모두에 대해 / 凡此美行

사람들이 흠잡지 못했나니라 / 人莫之間

묘비에 이런 사실을 새겨서 / 刻茲墓碑

후세에 길이 보이려 하노니 / 以示無極

공의 모든 자손들이여 / 凡公子孫

이것을 보고서 본받을지어다 / 視此爲則

문효공 포저 조익 찬 文孝公 浦渚 趙翼 撰

http://dldml2xhd.tistory.com/15920290

안산-풍양군 장의공 조경(豐壤君 莊毅公 趙儆),

풍양군 장의공 조경(豐壤君 莊毅公 趙儆) 경기도 안산시 상록구 건건동 산 135-1 2022년 12월 24일에 效忠仗義宣武功臣資憲大夫豐壤君 兼五衛都摠府都摠管 豐壤趙公儆之墓 효충장의선무공신자헌

dldml2xhd.tistory.com

728x90

반응형

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| ▣春日山齋次 白鶴山房韻(登松石園)=추재(秋齋) 조수삼(趙秀三)=春日山齋次白鶴山房韻)-소정(韶亭)조성교(趙性敎) (0) | 2023.08.09 |

|---|---|

| ◐수복문자도 8폭 병풍(壽福文字圖八幅屛風) (0) | 2023.08.06 |

| ◐刱置金剛都山寺記文[금강산(金剛山) 도산사(都山寺) 창건 기문]◑ (2) | 2023.08.02 |

| =한양조씨종중강회서(漢陽趙氏宗中講會序)= (1) | 2023.08.01 |

| ▣청주 연정리 조강의 청주 창의는 어디까지 진실인가? (0) | 2023.08.01 |