728x90

| 조위한(趙緯韓) | 출생 | 1567년(명종 22) |

| 사망 | 1649년(인조 27) |

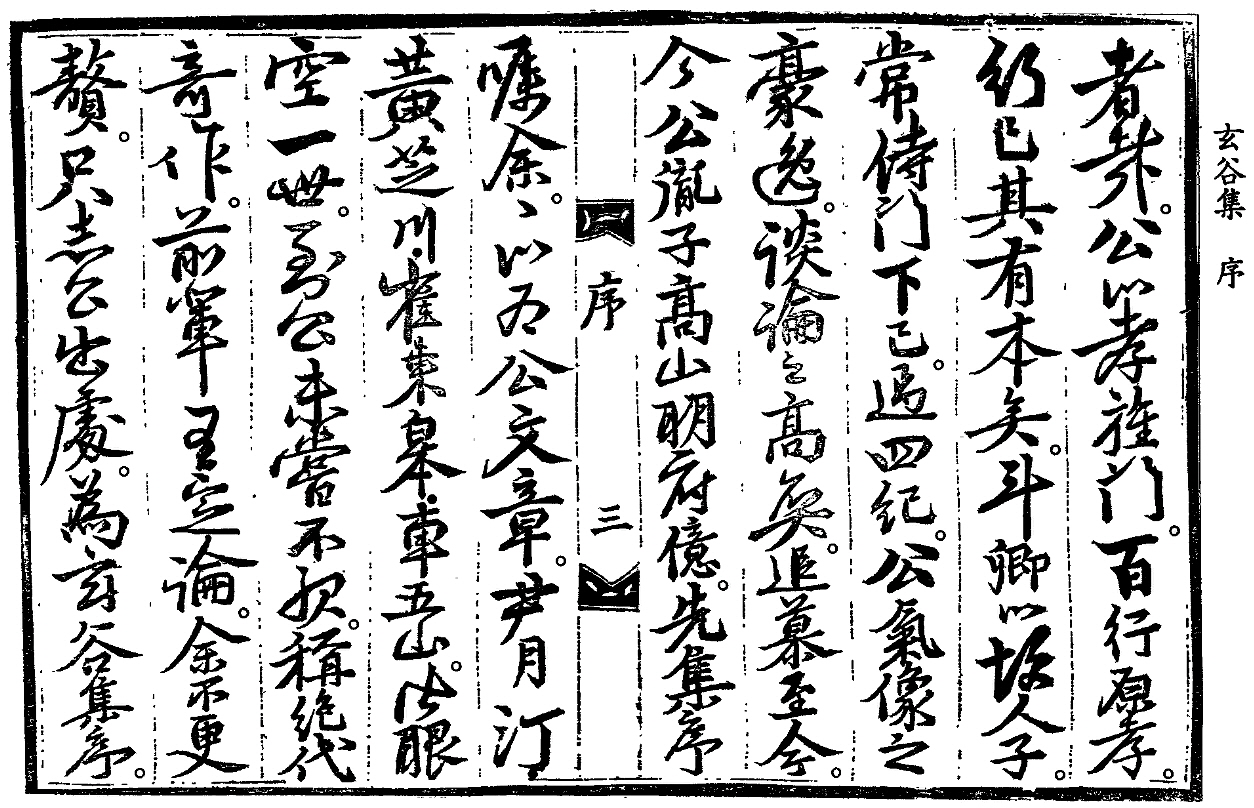

■玄谷集卷之十二(십이권) / 記 一首■

●襄陽東溟書院創建記 a073_298a

[DCI]ITKC_MO_0288A_0130_070_0010_2003_A073_XML

余以中丞。論事過當。斥補于玆土。下車之初。先以興學校育人才爲急務。重創聖廟而大之。改造齋舍而新之。又置學田以爲諸生朝夕之供。而第念校生多有免軍之徒。紛紜雜亂。其中雖有俊秀拔萃之才。不得精業於黌齋。以此列邑皆設書院于靜散地。爲多士修養之所。而顧此邑獨無焉。余慨然興喟。鳩材募工。欲效白鹿之舊制矣。適値朝廷革去本府之大浦鎭。軍器軍糧。移于本府。而萬戶所居之館舍。嵬然獨存。勢將毀撤而補用於官家。余翻然喜曰。此必天公感余愛士之誠。畀此一館。以爲諸生講學肄業之地。何必毀諸。乃因舊館而額之曰。東溟書院。蓋齋房講堂。儼然維新。一鄕之父老諸生。聚而謝焉。余曰。凡書院之設。必得其地之名賢碩德之士而祠焉。古所謂鄕先生歿而可祭於社者。其謂是也。此地亦有可祠之先賢乎。座上前正盧景福。年今八十。明經及第。常顯於朝。多識前言往行。爲一鄕鉅人長德。鬚眉皓白。癯如老鶴。出位而言曰。此府僻在嶺海之間。前賢先哲之班班可譜者未嘗得聞。而少時因鄕父老。嘗聞世傳之古語。則曰有龍源府院君趙公某。國初來隱于此地。有餘風遺澤云。世傳河趙臺者。乃河崙趙浚所游之地。而或曰非趙浚。乃龍源君也。雖未能的知其然否。而龍源君之來此也審矣。請以龍源君爲祠焉。余聞之。瞿然而驚曰。龍源府院君。乃余之八代祖也。其事功出處。世遠不大傳。未得其詳也。嘗考家乘。龍源府院君。以麗朝勳舊。位望蓋世。屬麗運告訖。眞人起於一家。而公退而不仕。隱於東海之濱。其高風大節。至今輝映宇宙。不幾合於可祭於社乎。而余以耳孫。不敢創擧斯禮。逡巡退讓者三。於是鄕父老諸生一口言曰。龍源君之節義。流傳於一鄕者久矣。一鄕之人士聞其風而興起。有廉恥禮義者。無非龍源君之賜也。鄕論如是。太守何敢以先世之私而嫌焉。遂作祠宇於院之北偏隙地而祠焉。余不得已而從之。乃置齋僕者一人。守院者二家。鹽盆一坐。漁船一隻。屯田七石。以爲春秋享祀之需及諸生讀書之糧。願諸生勉之。毋墜余至意也。噫。廢興有數。成毀無常。昔日介冑防戍之處。今作靑衿俎豆之所。他日人材蔚興。多士輩出。歷敭朝廷。冠冕世世。使嶺外荒僻之鄕。爲鄒魯絃誦之邦。則不佞經始之功。不其多乎。願諸生勿忘菁莪時術之意。勉之哉。但所恨者。余以病罷。不待瓜時。經自解歸。不得親奠香火於祠廟之下。而又不得與諸生口講指畫。論難磨礱於函丈之間。遽卽別去。豈能無介然於心乎。書院建立之謀。僉知盧景福主之。祠宇監董之人。崔挺立,李賢一也。天啓戊辰正月日。府使某謹識。

▣동명서원(창건)기(東溟書院 (創建)記)▣

내가 중승(中丞)으로 있을 때에 사건을 논하는데 너무 지나치다고 배척을 받아 이 땅으로 보직되었다. 수레를 내리면서부터 먼저 학교를 세우고 인재를 기를 것을 급무로 삼아 향교(鄕校/聖廟)를 중창하여, 크게 짓고 재사(齋舍)를 개조하여 새롭게 하였다. 또 학전(學田)을 마련하여 제생을 조석 식사의 이바지 거리로 삼았다. 그런데 생각건대 교생들중에 군(軍)을 면하려는 자가 많이 있어 떠들고 소란을 피우므로 비록 준수하고 뛰어난 인재가 있어도 오히려 재사(黌齋)에서 착실히 공부를 할 수 없게 되었다. 이 때문에 렬읍(列邑)에서도 모두 서원을 한적한 곳에 지어 많은 선비의 학업을 닦는 장소로 삼고 있는데 돌아보건대 이 읍에만 홀로 없으므로 나는 분개한 마음으로 탄식하면서, 재물과 목공을 모아 백록동(白鹿洞)의 옛 제도를 본받으려 하였더니 마침 조장에서 본부 대포진(大浦鎭)을 철거할 계제를 당하였다. 군기와 군향을 본부로 옮겨 왔으나 만호(萬戶)가 살던 관사(官舍)만 홀로 우뚝하게 솟아 있어 장차 헐어다가 관용에 보태 쓰게 되었다. 내가 선뜻 기쁜 생각이 나서 말하기를,

「이것은 반드시 하느님이 내게 집 한채를 빌려 주서 제생의 공부하는 장소로 삼으려는 것이니 꼭 헐어야할 이유가 없다. 」

하고 이에 구관(舊館)을 그대로 쓰기로 하고 현판을 걸어 동명서원(東溟書院)이라 일렀으니, 대개 제실과 강당이 의젓하고 다시금 새로웠다. 이에 부로와 제생이 모두 모여 감사하므로 내가 이르기를,

「무릇 서원을 세우는 데는 반드시 그 지방의 명현이나 높은 덕이 있는 자를 모셔서 사당을 지어야 하는 것이니 예전부터 이르는 바, 『향 선생(鄕先生)이 죽으면 사당을 짓고 제사를 지내야 한다.』는 말은 이것을 이르는 것이니 이 고장에도 또한 사당에 모실만한 선현(先賢)이 있는가?」

하였더니 전 정언(前 正言)노경복(盧景福)은 나이 지금 八十으로 명경과(明經科)에 급제하여 일찍이 조정에서도 드러났으며, 전일의 착한 분의 행적도 많이 알고 있으므로, 이 고장의 거인이며 덕이 두터운 자로 일컫는데 수염과 눈썹은 희고 말라서 백학과 같았다.

앞 자리에 나와 말하기를

「이 부(府)는 멀리 떨어져 큰 고개와 바다로 쌓여 있어 예전의 어진이로 손 꼽을 만한 분은 일찍이 들은 적이 없으나, 고장 부로들의 전하는 말에 용원부원군(龍源府院君) 조아무개(趙某)라는 분이 국초에 이 땅에 와 숨어 살았는데 그의 남긴 풍습과 혜택이 매우 크니 조공의 사당을 세울 것을 청합니다.」

하였다. 나는 그 말을 듣고 두렵고 놀라와서 이르기를,

「용원 부원군(龍源府院君)은 나의 八세 조(祖)이다. 그 분의 사업, 공훈과 벼슬하고 물러간 일은 세대가 멀으므로 자세히 알 수 없으나 가승(家乘)을 상고해 보면 공은 여조(麗朝)에 있어 예전에 세운 공훈(功勳)으로 명망이 세상을 뒤덮었는데 마침 고려의 운은 다하였고, 진인(眞人)은 한 집안에서 일어났으므로 벼슬하지 않고 물러가 동해 가에 숨어 있었으니 그 높은 풍도와 큰 도의심은 지금까지 세상에 빛나니 마침 사당을 지을만 하나 나는 그 분의 먼 자선으로 감히 이 예절을 거행하는데 앞장 서서 할 수는 없다.」

하여 세 번이나 머뭇거리면서 사양하였더니 부로와 제생이 입을 모아 큰 소리로 말하기를,

「용원군의 절의(節義)는 전해 온지가 오래되었는데 우리 양양 사람은 그 남아 있는 말만 듣고도 감동하였으니, 예의와 염치가 있는 것은 모두 그의 덕택이니 일 향의 의논이 다 그러한데 부사(太守)는 어찌 자기의 선조라고 혐의할 것인가.」

하고 드디어 최정립(崔挺立), 이현일(李賢一)을 시켜 서원 북쪽에 사당 짓는 일을 감독하게 하여 제사지내게 하므로 나도 마지못해 그대로 따랐다. 이에 소금 가마 한 자리와 어선 한 척과 둔전(屯田) 七석(石) 지기를 마련하여 춘추향사(春秋享祀)의 미천과 제생이 공부하는데 쓸 양식으로 삼았다. 아! 흥하고 패하는 것도 운수가 있고 이루어지고 헐어짐은 일정한 법이 없으니 옛날 군인의 적을 막던 곳이 오늘날 선현을 향사하는 곳으로 바뀌었다. 후일에 인재와 선비들이 쏟아져 나와 계속하여 조정에 벼슬하여 사대부가 대를 잇게 되면 태령밖에 있는 거칠고 궁벽한 시골로 하여금 공자, 맹자의 도덕을 지키는 지방(鄒魯絃誦之邦)이 될 것이니 내(不佞)가 이것을 경영하여 설립한 공도 또한 크다고 하지 않겠는가. 원컨대 제생은 힘쓸지어다.

후손 양양부사 위한(後孫 羊羊府使 緯韓)

註)양절공-한풍군-가산공파 14세 위한(緯韓):1567(明宗21~1649(仁祖27) 자는 지세(持世), 호는 현곡(玄谷), 官行 예조판서(禮曹判書)

2009년 8월 석사학위논문

<최척전>에 나타난 작가의식 연구:

●현곡공玄谷公-조위한趙緯韓[출생:1567년명종-22~사망1649년인조-27 ]

조선대학교 대학원

국어국문학과

한 청

A StudyonConsciousnessofWriteronthe<ChoiCheok

Jeon>

2009년 8월 25일

조선대학교 대학원

국어국문학과

한 청

<최척전>에 나타난 작가의식 연구

지도교수 김 수 중

이 논문을 문학석사학위 신청 논문으로 제출함

2009년 4월

조선대학교 대학원

국어국문학과

한 청

한 청의 석사학위 논문을 인준함

위원장 조선대학교 교수 인

위 원 조선대학교 교수 인

위 원 조선대학교 교수 인

2009년 5월

조선대학교 대학원

목 차

ABSTRACT

Ⅰ.서론 ···············································1

1.연구 목적 ·················································1

2.연구 방법 ·················································4

3.연구사 개요 ···············································5

Ⅱ.작가 조위한과 <최척전>의 형성 배경 ·········9

1.조위한의 삶과 문학 ······································9

1)한국 고소설의 실명 현상 ····································9

2)<최척전>의 작가 ············································20

3)조위한의 생애 ···············································23

2.<최척전>의 형성 배경 ··································28

1)가탁 방식과 역사적 사실 ···································28

2)현실적 시공간 ···············································35

3)가정사의 체험 ···············································37

4)중국문학에 대한 관심 ·······································39

5)의병활동과 중국 여행 ·······································44

Ⅲ.<최척전>의 작가의식 분석 ····················47

1.역사에 대한 작가의식 ··································47

1)임진왜란에 대한 역사적 인식 ······························51

2)의병과 관련한 태도 ·········································58

3)호족 명나라 침입 전쟁의 시각 ·····························62

2.대외적 공간에 대한 작가의식 ··························66

1)중국에 대한 동경 ···········································66

2)일본을 보는 이중적 시각 ···································81

3)안남으로 향한 공간의 확대 ·································85

3.한국적 정서에 대한 작가의식 ··························87

1)가족애의 고취 ···············································88

2)생활 철학으로서의 불교의식 ································89

3)강인한 여인상 ···············································92

4)포용적인 인간애 ·············································94

Ⅳ.<최척전>과 <홍도전>의 관계 ·················97

Ⅴ.결론 ············································104

【참고문헌】········································106

ABSTRACT

A Study on Consciousness of Writer on the

<ChoiCheokJeon>

HanJing

Advisor:Prof.Kim Su-Jung.Ph.D.

Dept.ofKoreanLanguage& Literature

GraduateSchoolofChosunUniversity

<ChoiCheokJeon> isliterary workwhich haveguidednew model

ofliderary circles thatgrafttogetherwith various types in Korean

classicsdescriptionofthehistoryofliteratureandisdifferentcertainly

with existing. This manufacture could chase age and history

relationship ofwriterstation while have found ethnic emotion as a

Korean and consciousness of Korean through <ChoiCheok Jeon>,

according to thefact<ChoiCheok Jeon> istherepresentativework

thatis evaluated high as a realistic narration developing events by

using actualand realistic theme of17th century especially.And the

supreme value what <Choi Cheok Jeon> has is 'Human love'

'Humanity'justlyintheprocessabove.

Thereason thatthismanufacturecould considerofthemeaning of

<ChoiCheokJeon> isfirstlybecauseitisreflectingrealstorybefore

literatureandbecauseexperienceofwriter,JoWi-Hanisreflectedon

thiswork completely.Wecan understand thisfactsthrough analyses

abouthow <ChoiCheokJeon> ismade.Alsoitispossilbletoconfirm

what'sthemeaning ofthisliteraturethrough experienceofpain of3

warswhich publicsatthattimeexperiencein realand thingswhich

added thestory ofmain charectorof<Hong Do Jeon> who isreal

existedtothisworkandintentiontocompensatepainofwars.

BeforeChoiCheoktakerepeatedlypainofdispersionthatistragedy

offamily which washappenedby thewar.And ithasbeen guiding

'Meetingagainoffamily'asthealternativethathaveovercomepainof

'Dispersion'.Theonly method thatcan curepain ofdispersion could

be'Meetingagain'andnowaycouldbethealternativeplaninsteadof

"Meetingagain'.WriterJoWi-Handealswithsorrow ofdispersionin

publicwhichnoonecouldavoidfrom eventhewriterofthisliterary

in history ofEastAsiaand Koreaand show ustheconclusion that

familymeetingagainmiraclyeachotherinhappy-end.

During retirementin Namwon when he can say itwas the most

difficultandhardtimetospendforentirehislife,hehasrediscovered

gloomyphaseofthetimethathaven'tseeninanywhereatthesame

time,heshouldleavefamilywhohelovedsomuch.Andsorrow which

Jo Wi-Han faces wascommon lash to allpeopleswho live atthat

same time.Jo Wi-Han setdirections to side thatsearch for hope

ratherthan toabandon solely in thischeerlessness.Fortunely hehas

thegifted ability asaliterary man tobeabletomix togetherwith

ownexperienceoflife,sympathyandthecommonpaininthatperiod.

And Jo Wi-Han write a novel, <Choi Cheok Jeon> within

cheerlessness ofthe age.Novel,<ChoiCheok Jeon> which has the

massageof'hope',cutting offthecheerlessfrom thecontentsandit

returntoNamwonagainandmakeitendofroamingaboutthestory.

<ChoiCheok Jeon> is definetly the mostrepresentative humanity

novel in 17th that cured perfectly the pain by the war with

catharsis-'humanity'aswellasitisthemostcharmingandattractive

novelinKoreaIbelieved.

- 1 -

Ⅰ.서론

1.연구 목적

한국 서사문학사에서 <최척전>만큼이나 다양한 시각에서 연구된 작품도

드물 것이다.전쟁소설,포로소설(피로소설),애정소설,역사소설,불교소설,사

실계소설 등의 명칭 모두 <최척전>에 부여되는 소설 유형의 용어들이다.이

는 <최척전>이 그만큼 다양한 시각에서 다양한 소설적 요소를 접목하여 다

양한 유형 변화를 시도한 작품임을 보여주는 말이며,동시에 <최척전>이 갖

는 소설사적 가치를 인정하는 표현이다.

<최척전>은 17세기 초에 창작된 소설로서 저작 연대와 작가를 분명히 알

수 있는 대표적인 작품 중 하나이다.현존하는 이본으로는 한문본 5종,국문

본 1종,한문 축약본 5종이 전하는데,1)이중 조위한이 <최척전>을 지었다고

하는 근거는 한문본인 <최척전>의 서울대본과 고려대본 마지막에 ‘天啓元年

辛酉閏二月日 素翁題’,‘素翁趙緯韓號 又號玄谷’이라 한 기록에 따른 것이다.

여기서 ‘天啓元年’이라는 표현은 明 熹宗 원년으로 광해군 13년,1621년을 의

미하고,‘玄谷’,또는 ‘素翁’은 당시 조위한의 호로 불렸던 것이다.2)이 기록으

로 말미암아 <최척전>이 조위한의 창작품임에 대한 논란의 여지는 없어졌다.

<최척전>은 이명선을 통해 최초로 언급된 이후3)김기동에 와서 본격적인

연구가 시도되는데,4) 작품이 갖는 문학적 특징과 성격으로 인해 학자들에게

많은 관심을 모았다.특히 작품의 시간적 배경이 당시의 현실 시간 그대로라

1)지연숙,「<최척전>이본의 두 계열과 善本」.『고소설연구』제17집,한국고소설학회,2004.

지연숙은 본 논문을 통해 규장각본,고려대본,간호윤본이 원본 계열에 속하며,김모본과 천리

대본은 변이가 심한 것으로 직접적인 것은 아니지만 김모본을 거쳐 천리대본으로 나아갔다고 밝

힌 바 있다.이는 그간에 선본으로 알려진 것이 천리대본이라는 주장과 달라 관심을 끈다.특히

천리대본은 탈락과 변이가 잦고 오류도 많아 원본에서 가장 멀어진 이본이라고 했다.

2)<최척전>의 작자설에 관한 것은 Ⅱ장에서 보다 자세하게 언급할 것이다.

3)이명선,『조선문학사』,조선문학사,1948.

작품이나 작자에 대한 본격적인 고찰이라기보다는 간단한 언급 정도의 수준이었다.

4)김기동,『이조시대소설연구』,성문각,1974.

작품의 서지사항,작자,창작 동기와 함께 작품 분석을 통해 <최척전>이 불교계 소설임을 언급하

였다.

- 2 -

는 점,임진왜란과 정유재란,호족의 명나라 침입 전쟁 등 3대 전란을 소재로

가족사의 비극적인 운명을 담아내고 있다는 점,그리고 공간적 배경으로 남

원이라는 현실적 공간에서 출발하여 중국,일본,나아가 당시로서는 상상적

공간인 안남까지 확장되는 방대한 스케일의 구성이라는 점과 각각의 서사 공

간이 작품의 주 무대가 된다는 점 등에서 그러하였다.이러한 서사 공간 배

경의 확장은 지금으로 보아서도 상당히 파격적인 설정이다.이러한 특징으로

<최척전>은 다수의 학자들 사이에서 주요한 관심 대상이 되었다.

그러나 동시대의 작품으로 알려진 허균의 <홍길동전>,권필의 <주생전>에

비한다면 <최척전>에 대한 연구 성과는 많지 않은 편이다.특히 작가에 대한

연구는 더욱 그러하다.이에 대한 이유 중 하나가 작자에 대한 기본적인 자

료 자체가 빈곤했다는 점이다.조위한의 행적은 물론 연보와 행장,문집 어느

것 하나도 확실하게 알려진 자료가 없었기 때문이다.그러다 보니 조위한에

대한 연구는 김기동이『한국고전소설연구』에서 간략하게 언급한 것을 제외하

면 연구가 거의 진행되지 않다가 최근 민영대에 의해서 많은 자료들이 발굴

되었다.5)

문학,특히 소설 작품에 대한 올바른 이해는 작가에 대한 이해와 동시에 이

뤄져야 한다.문학은 작가의 의도적 산물이자 시대의 산물이기 때문이다.본

고는 이 점에 주력하여 <최척전>을 작자의 의식과 연계해 고찰해 보고자 한

다.

우선 필자가 <최척전>을 분석 대상으로 삼은 이유는 외국인 독자이자 서

사문학을 공부하는 국문학도로서 가장 한국적인 문학,한국인의 의식을 읽어

낼 수 있는 문학을 연구해 보고 싶다는 욕구 때문이었다.그러한 점에서 <최

척전>은 상당 부분 수긍할만한 작품이라는 판단이 섰다.즉 <최척전>의 가

치를 무엇보다 ‘한국적 소설’이라는 측면에서 찾았다는 말이다.<최척전>은

말 그대로 당시의 현실과 사실을 근간으로 3차례에 이어진 전란이 가져다 준

시대의 아픔을 3대의 가족사를 통해 고스란히 재연해 낸 작품이다.당시의

시대가 던져 준 아픔은 어느 누구를 막론하고 민중 모두가 직면한 일반화된

5)민영대는 조위한에 대한 문헌을 찾기 위해 노력한 결과 그의 家藏 筆寫本 <玄谷公年譜>,<漢陽

趙氏世譜>,박세채의 문집인『南溪先生文集』에 실려 있는『知中樞府事玄谷趙公行狀』을 입수하였

고,후손들 집안에 흩어져 전하던『玄谷集』총 14권 중 11,12,13,14권이 있음을 확인하였다.

- 3 -

삶의 모습이었을 것이고,<최척전>은 대다수의 연구자들이 인정하였듯 사실

계소설로서 지극히 평범한 한 가족의 당면한 전란 속 삶의 이야기를 구체적

으로 묘사해 낸 작품으로서 사실성을 높이 평가받은 작품이다.한 국가의 민

족적인 특질 또는 민중의식을 파악해 내는 방법은 여러 가지가 있겠지만 고

난과 역경의 상황에서 민중들이 어떻게 그 역경을 이겨내고 삶을 꾸려 가는

지를 고찰하는 과정이야말로 민중의식을 읽어낼 수 있는 적절한 텍스트라는

판단으로 본고의 텍스트로서 <최척전>을 선택하게 되었다.

<최척전>의 또 다른 매력은 당시 소설의 주된 기제인 전쟁,애정,종교,영

웅성 등 다양한 소재들이 녹아 있다는 점이다.이 한 편의 작품 분석을 통해

당시의 소설적 면모를 상당 부분 파악할 수 있다는 말이 된다.또 주요 등장

인물이 많다는 점 또한 두드러진 특징이다.다양한 캐릭터를 분석하는 과정

에서 공통된 한국인의 정서를 읽어낼 수 있을 것이라는 판단이다.여기에

<최척전>에서 등장하는 인물은 한국인뿐만 아니라 갈등 관계에 있는 적대국

의 인물들도 다수 등장하여 이야기를 끌어간다.이 과정 속에서 필자는 한국

인의 삶의 모습뿐만 아니라 당시 민중들의 대내외적인 시각과 시대의식을 동

시에 파악할 수 있을 것이라는 생각이 들었다.이러한 이유로 필자는 <최척

전>을 분석 대상으로 삼은 것이며,이를 통해 작품에 내재된 한국인의 의식

을 외국인 독자이자 연구자로서 분석해 보고자 하는 것이 첫 번째 목표이다.

둘째,<최척전>의 서사구조 속에는 현실이라는 당시의 시대상과 함께 다양

한 문학적 특징들이 복합적으로 조화를 이루고 있다.그러한 문학적 특징들

을 되짚어 보면서 작자 조위한의 작자의식이 어떠했기에 그러한 문학적 특징

들이 나타난 것인지를 역으로 추적해 보고자 한다.그리고 이러한 작업을 통

해 궁극적으로 작자가 <최척전>을 통해 이야기하고자 했던 의도가 무엇인지

를 파악하고 그 의도 속에서 탄생한 작품 <최척전>이 갖는 소설사적 가치를

다시 한 번 재조명해 보고자 한다.

이러한 작업이 가능하다고 판단하는 이유는 우선 작품과 작가의 관계가 뗄

수 없는 불가분의 관계라는 점에서이다.작품은 작가의 산물이고 시대적 산

물이다.그리고 작품에 대한 올바른 이해를 위해서 작자에 대한 연구가 선행

되어야 한다는 점은 당연한 귀결이다.문학의 특징 역시 작가의 의도적인 산

- 4 -

물로 작품에 녹아져 있는 것이라고 볼 때 문학의 특징을 고찰해 보는 작업은

작가의 포괄적인 의식을 읽어내는 작업이 될 것이다.

2.연구 방법

본고의 목표는 앞서 두 가지로 제시한 바 있다.이 목표를 해결하기 위해

우선 선행되어야 할 것이 바로 작가에 대한 기본적인 자료 고찰과 조위한이

<최척전>의 작가로서의 타당성에 대한 재점검일 것이다.더구나 조위한이 사

대부 가문 출신이라는 점에서 이 작업은 더욱 필요하다.이는 고소설의 특징

중 하나인 ‘실명 현상’에 대한 언급과 함께 제시돼야 할 필요성이 전제되는데,

소설에 대한 부정적인 견해가 팽배했을 당시임에도 작가가 자신의 이름을 내

걸고 작품을 창작해 낸 의도와 연관이 있을 것이다.따라서 Ⅱ장에서는 한국

고소설에 대한 당시의 시대적 모습과 함께 작가 조위한의 생애와 작품,그리

고 <최척전>의 작가로서 조위한에 대한 타당성에 대한 고찰이 이뤄질 것이

다.아울러 <최척전>의 특징 중 하나이자 작자의식을 파악할 수 있는 단초가

될 작품과 작자 사이의 연계성에 대한 고찰과 함께 형성 배경을 살펴보고자

한다.

Ⅲ장은 작자의 의식을 본격적으로 살펴보고자 하는 장이다.특히 작품에 녹

아 있는 대표적인 특징,즉 16,17세기의 굵직한 가장 굵직한 3대 전란을 중

심으로 역사적 사실을 이야기로 풀어 가고 있다는 점에서 어떻게 이것을 작

품으로 형상화하고 있는지의 고찰을 통해 역사적 사건에 대한 작가의 시대의

식을 살펴 볼 것이다.또 <최척전>이 갖고 있는 또 하나의 특징인 확장된 공

간,즉 17세기를 중심으로 당시 변화의 중심에 함께 서 있는 동아시아 3국인

조선,중국,일본,그리고 안남에 이르기까지 각국의 인물들에 대한 형상화

방식과 단락별 서사 구조를 중심으로 특징 분석을 통해 작자 조위한의 대외

적 인식을 함께 고찰해 보겠다.

이어서 <최척전>에 나타난 한국적 정서를 작가의식 연구의 관점에서 분석

해 보고자 한다.한국의 고소설로서 시대와 환경을 뛰어넘어 세계를 무대로

삼은 이 작품의 바탕에 근본적인 힘으로 작용하고 있는 정서를 파악하는 것

- 5 -

이 <최척전> 이해의 궁극적 과제가 될 수 있기 때문이다.

Ⅳ장에서는 동시기의 작품으로서 영향 수수관계 논란이 일고 있는『어우야

담』의 <홍도전>과의 상관성을 분석해 보고자 한다.작가 조위한은 실제로 3

대 전란을 겪고 그 과정에서 모친과 처자식을 잃은 비운을 겪게 되며,전쟁

에 의병으로 참여하기도 하는 등 <최척전>을 이루는 기본적인 모티프들과

많은 부분들에서 닮아 있다.따라서 작품과 작자의 체험 사이의 간극을 살피

는 것,작품 속에서 나타나는 허구와 사실을 짚어 보는 것은 작자의 체험이

문학으로 어떻게 형상화되는지 살필 수 있는 방법이 될 것이다.또 동시대의

작품인 <홍도전>과 <최척전> 작품 기본 서사구조가 동일하다는 점에서 두

작품에 대한 영향 수수관계는 보다 자세한 고찰을 필요로 한다.

3.연구사 개요

<최척전>에 관한 지금까지의 연구 결과를 요약,정리해 보면 다음과 같다.

이명선은 <최척전>에 대하여 최초로 언급하였는데 작품의 구체적인 내용

과 작가에 관한 고찰은 전혀 없었고 다만 작가와 작품이 있다는 것을 소개하

였다.6)

문선규는 조위한이 <최척전>을 지었음을 밝히고 이 작품이 ‘최척의 고사’

를 기술한 것이라 소개하였으나 그 이상의 자세한 내용과 작자에 대한 언급

은 없다.7)

김기동은 <최척전>에 대하여 제일 먼저 관심을 가지고 서지․작자․창작동

기를 정리하면서 작품을 세밀히 분석하여 불교적인 요소를 가려 뽑아 부처의

가호가 시종 작품을 지배하고 있다고 보고 불교계 소설로 분류하였다.그리

고 주제도 불교적 요소를 가진 남녀 주인공의 사랑을 표현한 작품이라 밝혔

다.8)

소재영은 본 작품을 역사적 사실성을 바탕으로 그 위에다 가공적인 인물들

을 등장시켜 만들어낸 역사소설의 성격을 띠는 가정소설로 분류하고 임진왜

6)이명선,『조선문학사』,조선문학사,1948.

7)문선규,『조선한문학사』,정음사,1976.

8)김기동,『한국고전소설연구』,교학사,1981.

- 6 -

란을 배경으로 한 피로문학으로서의 가능성을 시사하였다.또 조선시대의 작

자들이 가끔 이용하던 假托의 방법을 이용한 작품이라는 견해도 밝혔다.9)

김재수는 본 작품에 대해 사실을 소설화한 대표적인 작품으로 보면서 ‘사실

적 실기문학의 백미’라고 평가하였다.조위한은 직접 최척에게서 자세한 이야

기를 듣고 탁월한 문장력으로 문학적 수식을 더하고 소설적 구조를 갖추어

사실적인 기록문학으로 저술하였음을 밝혔다.10)

강진옥은 주인공 최척과 옥영이 임진왜란․정유재란․호족의 명나라 침입

전쟁을 통해 반복되는 만남과 이별을 고난과 구원의 문제로 보았으며,이들

이 고난의 현실 속에서 자신이 추구하는 가치실현을 위해 부단히 노력하는

과정을 그린 이야기라고 살폈다.‘역사가 개인을 함몰시키려 하지만 종교는

운명의 늪에서 개인을 구출하여 구원에로 이끌어가며,이 과정에서 부처의

현신은 강한 의지와 고난현실의 대결과정에서 실현되는 끝없는 자기부정과

갱신을 거쳐 존재론적 전환을 이룬 존재의 자기표백’이라고 보는 등 색다른

방향으로 연구하였다.11)

김장동은 본 작품을 역사적인 배경의 소설화라고 보면서 ‘실화가 소설로 전

이된 형태의 대표적인 작품’으로 고찰하였고,실화를 소설화하는 논픽션의 새

로운 소설의 분야를 개척해서 후대 기록문학의 전형적인 선례를 남겼다고 기

술하였다.12)

박일용은 <최척전>을 한국 소설사 초기에 나타난 작품으로 파악하였다.본

작품은 전 시대의『금오신화』에 흔히 보이던 전기성을 완전히 탈피하고 서사

세계의 갈등과 주인공들의 의지가 현실세계에서 펼쳐지는 형식을 획득하는

작품이라고 주장하였다.이 소설이 현실의 갈등을 사실적으로 그리는 초기소

설의 특징을 견지하고 있으면서도 초기 소설이 후대의 통속적인 일대기 소설

로 이행하는 모습을 잘 보여주는 형식을 취한다는 작품이라고 주장하기도 하

였다.13)이어서 <최척전>은 애초의 설화를 수용하면서도 주인공들의 결혼과

9)소재영,「기우록논고-피로문학의 가능성시론-」,『상봉김성배박사 회갑기념논문집』,형설출판사,

1977.

______,『임병양란과 문학의식』,한국연구원,1980.

10)김재수,「<최척전>의 소설화 과정」,『광주교육대논문집』제26집,광주교육대학교,1985.

11)강진옥,「<최척전>에 나타난 고난과 구원의 문제」,『이화어문논집』제8집,이화여자대학교 한국

어 문학연구소,1986.

12)김장동,『조선조역사소설연구』,이우출판사,1986.

- 7 -

전쟁으로 인한 이별의 과정을 독자적인 시각으로 구체화하여 새로운 작품으

로 창작했다고 보았다.결혼과 전쟁으로 인한 이별의 과정은 인간적 애정에

입각하여 결혼을 성취하려는 주인공들의 의지에 대하여 유가적인 당대 현실

세계에 존재하는 기존질서 사이의 대립,중세의 절대적 재앙인 전쟁에 의해

무너지는 민중들의 삶의 토대 등 현실세계의 갈등을 구체적인 모습으로 형상

화하였다.14)

박희병은 <최척전>을 ‘처음부터 끝까지 당시의 전쟁이 조선인의 삶에,그

리고 중국인의 삶에 어떤 운명의 그림자를 드리웠는가를 탐구하는 데에 온

관심을 집중시키고 있다’고 보면서 주제는 ‘당시의 전란이 초래한 가족 이산

의 고통과 강한 가족애에 의한 재회의 달성’이라고 하고 <최척전>을 애정소

설로 파악하였다.그리고 본 작품이 사실을 기초로 하여 성립된 소설이라고

하면서 조위한의 저술태도가 사실주의적이라고 주장하였다.구체적인 작가의

실제 삶에 대해서 언급하지 않은 것은 아쉽지만 작품의 여러 곳에서 작가의

사실주의적 면모를 볼 수 있다고 하였다.본 작품이 초기소설의 사실주의가

갖는 한계를 극복하면서 17세기 소설로 하여금 사실주의의 진경을 이룩하는

데에 선도적으로 기여한 바가 큰 작품임을 주장하였다.그는 <최척전>을 ‘후

대 더욱 발전된 양상을 보이는 사실주의의 가능성을 열어놓은 작품’으로 파

악하였다.15)

정명기는 지금까지의 연구 성과를 정리하고 본 작품에 대한 반성적 시각과

앞으로의 전망에 대한 자신의 견해를 밝혔다.그 동안 <최척전> 연구의 문제

점과 새로운 연구 방향을 제시하면서 천리대학에서 입수한 새로운 자료 필사

본 <최척전>이 있음을 소개하였다.16)

박태상은 본 작품을 살핀 후 애정소설로 규정하였다.그리고 허균 문학 이

후의 17세기 공백기를 메워준 작품,임진왜란의 참상 고발과 포로문학으로서

의 새로운 영역을 개척한 작품,여주인공의 전쟁에 따른 수난과 가족과 이별

의 고통 그리고 남편과의 재회를 통한 사랑의 성취,모색 등을 통하여 애정

13)박일용,「조선후기 애정소설의 서술시각과 서사세계」,서울대학교 대학원 박사학위논문,1988.

14)박일용,「장르론적 관점에서 본 최척전의 특징과 소설사적 위상」,『고전문학연구』제5집,고전문

학연구회,1990.

15)박희병,「최척전-16,7세기 동아시아의 전란과 가족 이산-」,『한국고전소설작품론』,집문당,1990.

16)정명기,「최척전」,황패강교수 정년퇴임기념논총『고전소설연구』,일지사,1993.

- 8 -

소설의 새로운 지평을 연 소설이라는 점 등을 열거하여 <최척전>의 소설사

적 위상을 새롭게 조명하였다.17)

김진규는 <최척전>을 ‘포로소설’이라고 규정하며,임란 포로의 체험이 어떻

게 소설적으로 변용되었던가를 살피고 <최척전>이 가지고 있는 ‘포로소설’적

특징을 인간의 존재 양상과 결부하여 분석하였다.18)

민영대는 조위한의 후손을 찾아내『漢陽趙氏世譜』,박세채가 쓴 조위한의

<墓表>,家藏 필사본으로 전하는 <年譜>,<行狀>을 통해서 조위한의 가계,

생애,인물됨,저술,연보에 대해서 연구하였고 조위한의 문학 활동 -漢詩․

辭․歌詞․紀行文(隨筆)․小說 - 에 대해서 살펴보았다.<최척전>과『현곡

집』을 통해서 작가의 체험을 본 작품에서 투영하였음을 입증하였고,이 작품

을 ‘한국 소설사에서 처음으로 시도된 사실주의에 의한 소설이며 근대 소설

적 성격을 가진 최초의 소설’로 평가하였다.그리고 남녀평등의 애정관을 보

여준 본격적인 애정소설로 파악하였다.19)

이상과 같은 <최척전>에 대한 연구 성과를 보면 작가에 대한 규명 연구,

주제 파악,소설사적 위상 등을 파악할 수 있다.그러나 작가가 소설을 통해

나타내려 했던 시대의식과 대외적 의식에 대한 연구가 다소 결핍됨을 발견하

게 된다.이로 인해 본고에서는 선학들의 연구 업적을 토대로 하여 작품의

문학적 성격과 작품에 반영된 작가의 시대의식과 대외의식을 중심으로 작가

가 우리에게 전달하고자 했던 것이 무엇인가와 작품의 내용 속에 그의 생각

은 어떻게 나타나고 있는가를 살피고자 한다.

17)박태상,『조선조애정소설연구』,태학사,1997.

18)김진규,「임란 포로소설 연구-<최척전>을 중심으로」,『동의어문논집』제11집,동의대 국어국문

학회,1998.

19)민영대,『조위한과 최척전』,아세아문화사,1993.

_____,『조위한의 삶과 문학』,국학자료원,2000.

- 9 -

Ⅱ.작가 조위한과 <최척전>의 형성 배경

1.조위한의 삶과 문학

1)한국 고소설의 실명 현상

한국 고소설의 특징은 여러 가지 측면에서 살펴볼 수 있지만 작가론적 관

점에서 작가 失名 현상이 두드러진다는 것은 대단히 중요한 현상이다.현전

하는 고소설 작품 수는 약 1,270여 편으로 추정된다.20)그러나 이중에서 작자

의 이름이 알려져 있는 작품은 불과 50여 편을 헤아릴 뿐이다.그것도 작자

를 확연히 알 수 없는 경우까지를 포함한 숫자이다.나머지 작품의 대부분은

작자의 이름을 알 수 없다.그러다보니 작품에 대한 분석에서 일정 부분 한

계가 있을 수밖에 없다.올바른 작품 분석을 위해서는 작가 연구가 선행되어

야 하기 때문이다.문학 작품이 작가의식의 산물이자,시대의 산물이라는 점

을 인지할 때 더욱 그렇다.그러한 측면에서 <최척전>은 작가를 분명히 알

수 있어 작품에 대한 분석이 보다 다양한 관점에서 심화되어 이뤄질 수 있다

는 장점이 있다.

그렇다면 왜 대다수의 작가들이 자신의 이름을 밝히려 하지 않았는지,반면

에 작가 실명 현상이 두드러진 시대에서 작가 ‘조위한’은 굳이 자신의 이름을

숨기지 않았는지 살펴볼 필요가 있다.

그에 앞서 당시 사회에서 관행적인 작자 실명 현상에 대한 이유를 찾아 볼

수 있는데,다음의 다섯 가지를 들 수 있을 것이다.

첫째,당시의 시대가 안고 있는 ‘소설’에 대한 부정적인 평가와 인식 때문이

다.21) 조선시대에서 유학은 사상이나 정치적인 면에서 실질적이자,독보적인

영향력을 행사했다.학문적인 입장에서도 학문의 위계를 철학역사문학의 순

으로 순위를 매겨 왔던 것도 사실이다.여기에서 나온 것이 바로 ‘載道的 문

20)우쾌제,「고소설 명칭․총량 및 연구 경향의 통계적 고찰」,『인천어문학』제5집,인천대학교 국

어국문학과,1989,p.17.

21)김수중,『고전소설과 문학정신』,태학사,2007,p.162.

- 10 -

학관’이고,이는 바로 이 시기를 대표하는 문학관이기도 했다.

조선 전기의 유학자들은 대체적으로 문학이란 인간이 궁극적으로 추구하는

道를 실천하는 방법론이라는 재도론적인 생각을 가지고 있었다.22) 즉 道를

실어 나르기 위한 도구로서의 문학의 가치이지,문학 자체가 목적이 될 수

없었던 것이다.특히,소설이 갖는 문학적 특징인 비사실성과 허구성,상말의

사용과 문체의 천박성 등을 들어 당시의 지배층은 이를 배격하였다.

여러 유생들의 독서는 사서오경(四書五經)을 그 근본으로 삼고,『소학

(小學)』과『가례(家禮)』를 문호(門戶)로 삼아서 국가가 양성하는 방법을

따라야 한다.그리고 성현의 친절한 교훈을 지켜서 모든 선(善)이 본래

부터 자기에게 갖추어져 있음을 알고,옛날의 도가 지금도 실천할 수

있다는 것을 믿으며,모두 몸으로 행하고 마음으로 체득하여 체(體)를

밝히고,쓰임에 적합한 학문을 해야 할 것이다.그리고 제사자집(諸史子

集)과 문장,과거를 보기 위한 학업은 널리 통달하도록 힘쓸 것이나,마

땅히 내외본말(內外本末)과 경중(輕重),완급(緩急)의 차례를 알아서 항

상 스스로 격려하여 타락하지 않도록 힘써야 한다.그 외에 황당하고

요망하며 음란한 글은 모두 서원(書院)안에 들여오지 말 것이며,눈앞

에 가까이 하여 도를 문란하게 하고 뜻을 미혹(迷惑)하게 해서는 안 된

다.23)

지난번에 장필무(張弼武)를 불러 만나셨을 때,말씀하시는 중에 ‘장비

의 한 마디 소리가 만군을 달아나게 하였다고 한 말이 정사에는 보이지

않고,『삼국지연의』에만 있다고 들었다.’고 하셨습니다.이 책이 출간된

지 오래되지 않아서 소신은 아직 보지 못하였습니다.그런데 둘레의 친

구들을 통하여 그 내용을 들어보니,심히 망령되고 허황함이 많다고 합

니다.천문지리와 같은 책은 전에는 숨겨졌다가 후에 드러나는 일이 있

기도 하였습니다.그러나 사기(史記)와 같은 경우,처음에 잃어버렸던

전(傳)은 후에 와서 억측하기가 어려운데도 설명을 덧붙여 늘렸으므로

22)최운식,『한국고소설 연구』,보고사,2004,p.42.

23)諸生讀書 以四書五經爲本原 小學家禮爲門戶 遵國家作養之方 守聖賢親切之訓 知萬善本具於我 信

古道可踐於今 皆務爲躬行心得明體適用之學 其諸史子集文章科擧之業 亦不可不爲之旁務博通 然當

知內外本末輕重緩急之序 常自激昻 莫令墜墮 自餘邪誕妖淫僻之書 竝不得入院近眼 以亂道惑志.李

滉,<伊山院規>,『退溪集 2』.

- 11 -

매우 괴이하고 허황된 것입니다.신이 후에 그 책을 보니,과연 무뢰한

사람이 잡된 이야기를 모아 고담(古談)처럼 만들어 놓은 것입니다.이것

은 이것저것 뒤섞여 무익할 뿐만 아니라,의리에도 심히 해롭습니다.주

상께서 우연히 한번 보시기는 하였지만,심히 미안스럽습니다.그 내용

중에서 말씀드린다면,동승(董承)의 의대조서(衣帶詔書)이야기나 적벽

전승(赤壁戰勝)대목 같은 것은 각각 괴이하고,황당한 일이거나 근거가

없는 허망한 말을 부연한 것입니다.주상께서 이 책의 근본을 모르실까

하여 감히 아룁니다.이 책은『楚漢衍義)』와 같은 책으로,이러한 종류

의 책은 하나가 아닌데,모두가 의리를 해치는 것들입니다.시문이 화려

하게 수식된 것은 오히려 괜찮은데,하물며『전등신화』,『태평광기』등

과 같은 책은 모두 사람의 심지(心志)를 오도합니다.주상께서 그것의

무망함을 아시고,이를 경계하신다면 학문의 공에 절실하실 것입니다.24)

위의 두 인용 글을 통해 당시의 유학자들 독서의 대상과 기준이 무엇인지

를 알 수 있다.독서의 대상은 유가의 경전이지 결코 소설이 아닐 뿐더러 소

설류는 ‘도를 문란하게 하고 뜻을 미혹하게 한다’하여 배격되었던 것이다.그

리고 소설이 배격된 이유는 소설의 내용에 담긴 허구성,즉 황당하고 요망하

며 음란하다고 한 것에 따른 것이었다.

소설은 이와 같이 내용에서 뿐만 아니라 소설이 갖는 문체적인 특징에서도

배격의 대상이 되었다.이것이 현실화 된 것이 바로 정조(1752~1800)의 문체

반정이다.

24)頃日張弼武引見時 傅敎內 張飛一聲走萬軍之語 未見正史 聞在三國志衍義云 此書出來未久 小臣未

見之 而或因朋輩間聞之 則甚多妄誕 如天文地理之書 則或有前隱而後著 史記初失其傳 後難臆度 而

敷衍增益 極其怪誕 臣後見其冊 定是無賴者裒集雜言 如成古談 非但雜駁無益 甚害義理 自上偶爾一

見 甚爲未安 就其中而言之 如董承衣帶中詔 及赤壁之戰勝處 各以怪誕之事 衍成無稽之言 自上幸恐

不知其冊根本 故敢啓 非但此書如楚漢義等書 如此類不一 無非害理之甚者也 詩文詞華 尙且不關 況

剪燈新話太平廣記書 皆足以誤人心志者乎 自上知其誣而戒之 則可以切實於學問之功也.선조 2년 6

월 임진조,『조선왕조실록』권2.

奇大升이 1569년에 선조 임금에게 올린 글이다.이글을 보면 그 당시 궁중에서의 소설의 독서

상황과 당시의 소설에 대한 태도를 알 수 있다.이 글에서 기대승은 당시에 널리 읽혀지고 있던

『삼국지연의』,『초한연의』,『전등신화』,『태평광기』등의 소설이 끼치는 부정적 영향을 가리켰다.

소설은 정사에 비하여 ‘괴이하고 황당한 일’이고,‘근거 없는 허망한 말’로 의리를 해롭게 하고,

마음과 뜻을 오도한다고 하여 선조 임금에게 경계하신다면 학문의 공에 절실하실 것이라고 하였

다.

- 12 -

문자는 뜻이 순하면서 말이 서로 통해야 귀한 것이다.요즈음 이른바

기교경발(奇巧警拔)하다는 것을 내가 보니,초쇄(噍殺,소리가 슬프고

낮은 것,또는 가락이 유창하지 못하고 낮은 것)하고 비리(鄙俚)하지 않

은 것이 드물다.이것이 패해(稗海)의 수입을 금지하는 까닭이니,반드

시 문체를 변화시키도록 힘써야 할 것이다.25)

위의 인용 글을 통해 당시 소설의 문체에 대한 인식,즉 ‘초쇄하고 비리하

여 사대부들이나 문인들의 문체에 좋지 않은 영향을 끼친다.’는 인식을 명확

히 알 수 있다.

요컨대 당시의 소설은 허구적인 이야기로 개인적인 학문의 진보를 가로막

고,사회적인 악영향을 가져올 수 있는 피해야 할 대상이었던 것이다.이러한

사회 분위기에서 소설을 본인이 창작했다고 이름자를 걸 수는 없었을 것이

다.이것이 바로 작자들이 자신의 이름을 숨길 수밖에 없었던 주요 원인이다.

둘째,소설을 필사하거나 板刻하는 과정에서 작자 이름이 누락했을 것으로

보는 견해이다.26)소설이 언제 발생했느냐에 대한 논란은 많다.일반적인 입

장에서 볼 때 최초의 한문소설은 조선 세조 때 김시습이 지은『금오신화』로

인정한다.그러나 일부 학자들 사이에서는 나말 여초의 <조신전>,<수이전>

등으로까지 거슬러 올라가 소설의 발생 시기를 소급 적용하기도 한다.그러

나 소설에서 독자의 대중화는 17세기 이후에 와서 이루어졌음에 이견은 없

다.

소설이 대중화가 되기 위해서는 우선 많이 읽혀야 한다는 전제 조건이 붙

는다.그러나 조선시대 당시만 해도 소설의 유통 구조는 열악했다.초창기에

는 직접 손으로 필사하는 방법 외에 다른 방법이 없었다.15·6세기까지만 하

더라도 거의 모든 작품이 이 ‘전사’라는 방법에 의해 독자들에게 유통되었다.

채수의 <설공찬전>을 당시 사람들이 한문으로 베끼거나 언문으로 번역해서

읽었다는 사실이 전사 유통의 좋은 예가 된다.17세기에 창작된 <구운몽>,

25)敎曰 文字貴於意順而辭達 近日所謂奇巧警拔云者 以予視之 則其不涉於噍殺鄙俚者鮮矣 此所以禁

貿稗海 必以變文體爲眷眷也.『大東紀年』卷五.

정조 임금이 순정한 고문만을 인정하고,소설 같은 새로운 문체를 인정하지 않았음을 알 수

있는 대목이다.

26)정주동,『고대소설론』,형설출판사,1966,p.67.

- 13 -

<사씨남정기>,<창선감의록> 등도 전사에 의해 유통되었고,그 후 사대부가

여인들이 탐독한 소설은 물론 낙선재본 소설들도 거의 전사에 의해 유통된

소설이라 할 수 있다.

이와 같이 작품이 읽혀지기 위해서는 유통이라는 전제조건이 붙는데,당시

의 유통체계로 볼 때 전사가 유일한 방법이었다.그러나 전사를 하는 과정에

서 과연 원작자의 원본에 얼마나 충실하였느냐는 하는 것은 속단하기 어렵

다.물론,전사자로서의 의무에 충실했다면 원본과 대조해 내용상의 차이가

없이 똑같겠지만,전사자 자체가 다양한 群이었다는 점 또한 사실이다.필요

성이 제기되면 누구나 전사가 가능했고,여기서 전사자는 전사자이기 전에

한 작품에 대한 독자일 수 있다는 점이다.독자는 작품에 대한 기대를 갖게

마련이고,작가의 의도나 서사 전개에 대한 불만을 가질 수도 있다.이러한

욕구를 전사의 과정에서 투영해 내는 것이다.즉 전사의 과정에서 필사자의

임의적인 첨삭이 이루어지게 된다는 말이다.이로 인해 이야기의 기본 구조

는 같을지라도 표현의 방법에서 시작해서,전개 과정의 일정부분은 다시 가

감이 있게 된다.이렇게 완성된 작품에 작가가 누구인가를 따지는 일은 그다

지 의미 있는 일이 아니다.그러다보니 자연 작가가 알려지지 않게 되었다는

견해이다.

또 소설 유통의 방법으로서 큰 역할을 했던 것이 바로 18·9세기 국문소설

발달에 있어서 중요한 역할을 담당했던 바로 소설 낭독자이다.이들은 소설

독자를 문자 해독력이 없는 평민층에까지 확대하는 데 상당한 역할을 수행했

음은 물론,18·9세기 국문소설 발달의 기반을 다지는 데에도 기여한 바가 크

다 하겠다.청중을 대상으로 이야기를 들려주는 방식에 따라 강담사·강독사·

강창사로 구분되기도 했던 이들은 이야기를 얼마만큼 감칠맛나게 잘 전달해

서 청중들로부터 인기를 끄느냐가 중요한 관건이었지 작가가 누구였는지는

그다지 중요한 대상이 아니었다.낭독사들에 의해 작품은 재해석되게 마련이

었기 때문이다.또 청중 역시 낭독사를 통해 전달되는 이야기가 얼마나 재미

있느냐가 중요했지 당시 작가가 누구였느냐도 중요한 대상이 아니게 된다.

그러나 보니 자연 작자의 이름은 누락되거나 잊혀지게 마련이었던 것이다.

셋째,이미 존재하여 떠돌던 설화를 수용하여 소설화하였으므로 자기 이름

- 14 -

으로 밝힐 수 없었다는 점이다.27)고소설 중에는 설화를 소재로 하여 구성한

작품이 상당한 비중을 차지하고 있다.대표적인 설화 작품집『破閑集』,『補閑

集』,『櫟翁稗說』등의 시화류에 실린 이야기들과『於于野譚』,『東野彙輯』,『橋

漫錄』,『靑邱野談』의 야담집들에 실린 이야기의 대다수가 당시 전해 오는 설

화들을 채록한 것들이다.그러나 채록하는 과정에서 이야기는 구비문학적 성

격에 따라 가감이 이루어질 것이고,채록하는 작자 자신들도 앞뒤의 문맥이

나 채록 의도에 따라 일정 부분들은 윤색했을 것이다.이러한 이야기 구조를

토대로 본격적인 소설화 작업이 이루어지는 경우가 많은데,<춘향전>,<심청

전>에서 시작하여 <전우치전>,<임경업전>,<구운몽> 등이 그러하다.

한국의 대표적인 고소설 중 하나인 <춘향전>은 남원지방에서 전해 내려오

는 유명한 배경설화 ‘암행어사 설화’,‘열녀 설화’등이 기본적인 서사구조로 바

탕을 이루고 있다.여기에 당시 사회적인 문제로서 갈등의 화두인 ‘신분제’를

인간의 영원한 로망인 ‘사랑’이라는 이름으로 뛰어넘어 민중의 염원인 ‘만인

평등’을 이뤄내고 있으니 이는 지극히 낭만적인 해결이자 아름다운 사랑이야

기로 갈무리 된 작품이다.이 대중적인 작품이 명창 판소리꾼들을 만나 더욱

인기를 구가하며 전국으로 확산,유통할 수 있게 된 것이다.특히 오늘날 전

하는 <춘향전>의 이본들은 당시 판소리 창자들의 개인적 취향에 따라 어느

정도의 첨삭이 이루어지는 과정에서 약간씩의 상이한 내용들이 기록으로 전

한 탓일 것이다.

이와 같이 일부 소설의 탄생의 경로 속에는 설화에서 소재를 취하고 거기

에 일정부분 작가의도의 첨삭 등이 이루어져 있음은 부인할 수 없는 사실이

다.따라서 이렇게 탄생된 작품을 개인의 이름을 걸고 유통시키기는 힘들었

을 것이다.그러다보니 자연 작자 미상의 작품으로 남게 된 것이다.

넷째,여성 작가들로 추정되는 작품들이 있으나 여성의 경우 자신의 이름을

밝힐 수 없었다는 점이다.이는 시대상황에 기인하는 것으로 조선 사회는 여

성에 대한 사회의 인식과 이해의 폭이 극히 좁았던 시대이다.28)그럼에도 고

소설 중에는 여성의 의식이나 심리를 잘 나타낸 소설이 많이 있어 여성 작자

27)최운식,「재생설화의 소설화」,『서원 방용구박사 화갑기념논총』,국제대학 인문사회과학연구소,

1975,p.185.

28)김수중,앞의 책,p.163.

- 15 -

의 등장을 추정할 수 있다.대표적인 예로 <박씨전>을 들 수 있다.<박씨

전>은 18세기 후반쯤의 작자 미상 작품으로 알려져 있다.<박씨전>의 내용

을 살펴보면 남성인물과 여성인물이 능력 면에서 두드러진 대조를 보이며,

이 여성들의 대다수가 남성들의 능력을 훨씬 능가하는 우월성을 보인다.특

히 신선의 딸인 박씨와 侍婢 桂花,만 리를 훤히 내다본다는 胡王后 馬氏와

女刺客 奇紅大 등 이 작품에서는 가히 여인 천하라 할 만큼 여성들이 출중하

고 남성보다 우위에 있다.작품에서의 주인공 역시 이 여성들이며 작품 전편

에서 눈부신 활약상을 보이는데,궁극에 가서는 위기에 빠진 나라를 구해내

게 된다.이 영웅적인 여성인물,남성보다 더 우월한 여성의 이야기를 담아낸

<박씨전>은 그야말로 여성 중심 의식의 소설이다.이런 여러 가지 점들을 통

해 볼 때 이 소설의 작자는 여성이 아니었는지 추측해 볼 수 있지만 작자가

일체 언급돼 있지 않아 입증하기는 어렵다.

남녀가 유별한 조선 사회에서 집 밖의 출입조차 지극히 통제적이고 사회생

활 자체를 꿈꾸기 어려웠던 여성에게는 떳떳하게 이름을 밝힐 수 있는 자리

가 많지 않았다.이런 한계 때문에 여성 작가들은 소설을 창작하고 나서도

자기의 이름을 밝히기를 꺼려하였을 것이다.그러나 그러한 상황에서도 글을

알고 타고난 文才를 지닌 여성들이 있었음은 당연하다.이런 여성들을 중심

으로 당시 여성들,또는 자신들의 욕망과 갈등을 풀어줄 해결책으로 허구의

이야기인 소설은 아주 적절한 대리 만족 수단이 되었던 것이다.17세기 이후

소설이 급성장할 수 있었던 원동력 중 하나로 여성 독자와 여성 작자의 증가

를 꼽을 수 있을 것인데,여성에게 있어 소설은 경험하고 싶으나 경험할 수

없었던 세상 밖 이야기에 대한 정보지이자 욕망과 갈등 해결의 창구 역할을

했던 때문일 것이다.

다섯째,원고료에 해당하는 돈을 받고 작품을 썼을 경우에 이를 드러내지

않으려고 이름을 밝히지 않았기 때문이다.29)소설을 지으려면 상당한 식견을

갖추고 있어야 한다.이러한 식견을 갖추고 있어 소설을 창작하고도 자기의

이름이 세상에 밝혀지기를 꺼려한 사람으로는 몰락 양반층을 꼽을 수 있다.

이들은 대대로 벼슬길에 나가지 못한 데다가 생활 수단을 갖지도 못하였고,

29)조동일,『한국문학통사3』,지식산업사,1994,p.536.

- 16 -

농․공․상의 생활 수단을 갖지도 못하였으므로,경제적 어려움이 이만저만

이 아니었을 것이다.경제적 어려움을 극복하기 위해 세책가나 방각본 영업

을 하는 상인의 요구에 따라 소설을 써 주고 돈을 받아 생계에 보탤 수 있었

고,소설 속에 몰락한 자기의 처지,몰락하면서 겪게 된 세계와의 대결,그리

고 세상의 형편에 관하여 하고 싶은 말을 할 수 있었을 것이다.그래서 이들

중 많은 사람들이 소설의 창작에 관여하였을 것으로 추정된다.<유충렬

전>·<조웅전>과 같은 유형의 군담소설에 등장하는 주인공들은 당쟁으로 실

세한 몰락 양반층이나 그 후손이라 추정할 수 있다.따라서 <유충렬전>·<조

웅전>과 같은 계열의 작품들은 몰락 양반들의 실세회복의식에서 쓰여졌을

것이라 생각된다.30)

이와 같은 이유들이 고소설의 특징 중 하나인 실명 현상에 대한 대답이 될

수 있을 것이다.물론 그렇다고 유학자들에게 소설이 무조건적인 배격의 대

상이었던 것은 아니다.일부 학자들을 중심으로 소설에 대한 효용성이 제기

되기도 했기 때문이다.소설에 대한 효용성을 언급한 몇 가지 사례를 아래와

같이 살펴볼 수 있다.

金鰲居士가 新話를 전하였는데,

白月과 寒梅가 완연히 여기에 있었구나.

잠시 내게 빌려주어 병든 눈을 문질러 닦고 나니,

두통이 이에 따라 거뜬히 나았구나.31)

무릇 역대의 소설들이 있어 多聞에 도움을 주었고,옛날의 일들을

증명하기도 했으니 역시 무시할 수 없다.32)

시험 삼아『三國志』한 匣을 읽어보니 평론이 신기하여 볼만한 것이

30)조동일,『한국소설의 이론』,지식산업사,1977,p.432참조.

31)金鰲居士傳新話 白月寒梅宛在慈 暫借河西揩病目 頭風從此快痊之.金麟厚,『河西全集』.

김인후가『금오신화』를 빌려다 읽고 느낀 것을 시로 표현한 것으로『금오신화』의 내용이 자

신의 병든 눈을 맑게 하고 두통을 낫게 한다고 하였다.소설에 대한 긍정적인 의식을 보여주는

대목이라고 할 수 있다.

32)夫歷代之有小說諸書 所以資多聞 證考實 亦不可少也.李晬光,『芝峰類說』.

이수광은『芝峰類說』을 통해 소설은 견문을 넓히고 옛 일을 증명하기도 한다는 점에서 소설

은 읽을 만한 가치가 있다며 효용성을 인정했다.

- 17 -

많았고,그 범례 또한 볼만하며,그 서문 역시 하나의 奇字로써 命意하

였고,글 쓰는 법 역시 신기하더라.33)

龍戰,鬼車,雊雜篇을

공자가 남겨둔 것은 진실로 까닭이 있다.

말이 세상의 교화에 관계되니 괴이해도 무방하고

일이 사람을 감동시키니 허탄해도 재미있다.

河間傳 그 사연도 남녀 간의 사랑이야기

毛穎傳 그것도 모두가 허구이지.

큰 함박의 옛이야기는 莊子의 수법이고

離騷 天問의 가사는 屈原의 필력이다.

여기에『剪燈新話』는 옛 수법을 본받았으니

도깨비 뛰놀며 魚龍도 춤을 춘다.34)

소설에 대한 배격론이 우세한 가운데 이와 같이 일부 몇 학자들을 중심으

로 소설에 대한 효용성과 그에 대한 가치가 언급되기도 한다.그러나 소설에

대한 효용론은 여전히 소수의 의견에 머물렀고 소설이 대중화된 것은 17세기

이후에 들어서의 일이다.

소설에 대한 배격론이 지배적인 가운데도 지금까지 알려진 중요한 소설과

작자들을 살펴보면 다음과 같다.

김시습(1435~1493):『금오신화』

채 수(1449~1515):<설공찬전>

33)試觀三國一匣 其評論 新奇多可觀 其凡例 亦可觀 其序文 亦以一奇字命意 而文法 亦甚奇.安鼎福,

『順菴雜錄』.

안정복은 당시 유행했었던 소설 <삼국지>를 읽고 이야기와 범례가 신기하여 글 쓰는 데도

도움이 된다고 언급하였다.역시 소설의 효용성을 인정하는 대목이다.

34)龍戰鬼車與雜 夫子不刪良有以 語關世敎怪不妨 事涉感人誕可喜 曾見河間記淫奔 復見毛穎錄亡是

濩落大瓠漆園吏 怪詭天問三閭子 又閱此話踵前踐 夔罔騰逴魚龍舞.金時習,<題剪燈新話後>,『梅

月堂文集』下.

김시습은 <剪燈新話>를 읽고 내용이 세상의 교화에 관계되니 괴이해도 무방하고 일이 사람

을 감동시키니 허탄해도 재미있다고 하였다.특히 <전등신화>를 읽고 ‘내 평생 뭉친 가슴 풀어

주네’라고 하는데,이는「전등신화」가 자신의 가슴에 맺힌 불만을 풀어주었다는 의미로서,소설

이 지닌 사회비판적 내용이 독자인 김시습에게 충분히 전달되어 당시의 암담한 현실 속에서 일

정 부분 불만을 해소하는 역할을 했던 것으로 알 수 있다.

- 18 -

심 의(1475~ ?):<대관재몽유록>

신광한(1484~1555):『기재기이』

임 제(1549~1587):<화사>,<수성지>,<원생몽유록>35)

최 현(1563~1640):<금생이문록>

조위한(1567~1649):<최척전>

권 필(1569~1612):<주생전>

허 균(1569~1618):<홍길동전>

윤계선(1577~1604):<달천몽유록>

권 칙(1599~1667):<안여식전>,<강로전>

정태제(1612~1669):<천군연의>

김만중(1637~1692):<구운몽>,<사씨남정기>

조성기(1638~1689):<창선감의록>

홍세태(1653~1725):<김영철전>36)

이정작(1678~1758):<옥린몽>

박지원(1737~1805):<허생전>,<호질>,<양반전> 등

김소행(1765~1859):<삼한습유>

목태림(1782~1840):<종옥전>,<춘향신설>

심능숙(1782~1840):<옥수기>

정기화(1786~1827):<천군본기>

서유영(1801~1874):<육미당기>

남영로(1810~1857):<옥루몽>

박태석(1835~ ?):<한당유사>

정태운(1849~1909):<난학몽>

여기에 한문 단편 작자로서 이옥(1760~1812),김려(1766~1822),안석경

(1718~1774)등이 있으며,이 밖에 <일락정기>를 지은 ‘만와’,<청백운>을

지은 ‘초료산주인’,<절화기담>을 지은 ‘석천주인’,<광한루기>를 지은 ‘수산’,

35)<원생몽유록>의 경우 작가에 대한 논란이 있다.임제와 원호 설이 그것이다.

36)<김영철전>은 권혁래 교수는 최근 박재연 교수가 발견,소개한 장편의 한문 필사본 <김영철

전>을 토대로 원 작가로 ‘김응원’설을 제기하기도 했다.

양승민․박재연,「원작계열 <김영철전>의 발견과 그 자료적 가치」,『고소설연구』,제18집,한

국고소설학회,2004.

권혁래,「<김영철전>의 작가와 작가의식」,『고소설연구』,제22집,한국고소설학회,2007.

- 19 -

<쌍선기>를 지은 한은규 등이 있으나,현재까지 이들에 대한 실증적인 자료

가 확보되어 있지 않은 실정이다.이 중에 <일락정기>를 지은 ‘만와’는 이이

순(1754~1832)일 것이라는 학설이 제기되어 있다.이들 작가들을 종합해 볼

때 몇 가지의 공통점을 찾아낼 수 있다.

첫째,사대부 출신들로서 손꼽히는 문인 출신이 많다는 점이다.위의 작가

대다수가 당대에 인정받는 문인들임을 알 수 있다.

둘째,사대부 출신 문인들로서 현실에 대한 비판의식이 강하다는 점이다.

‘세조왕위찬탈’을 계기로 속세와 인연을 끊고 방외인으로 살아간 김시습,‘중

종반정’에 대한 측면 비판을 시도했던 채수,‘신분제’에 대한 강한 비판의식을

내세우며 새로운 이데아를 꿈꾼 허균,양반계통 타락상을 고발하고 근대사회

를 예견하는 새로운 인간상을 창조해 낸 박지원 등이 대표적인 예로 제시될

수 있다.

셋째,강직한 성격으로 유배생활이 잦고 그만큼 굴곡 많고 일생이 불우했던

인물들이 많다는 점이다.조선 후기의 문인 김려(1766∼1822)의 경우,15세에

성균관에 들어가 27세에 진사에 급제한 전도유망한 선비였으나 32세 되던

1797년,친구 강이천의 옥사에 연루되고 패사소품을 즐겨 썼다는 이유로 문

체 문제에 뒤얽히면서 10여 년 동안 유배생활을 하게 된다.그러나 이러한

유배생활은 오히려 그들이 현실에 대한 비판적인 문학적 안목을 기르는 역할

을 하게 된다.신광한 역시 1518년 조광조를 비롯한 신진 사류가 축출된 기

묘사화 때 기묘사림으로 몰려 여주에 칩거하면서 우울한 중년기를 보냈고,

명나라 대문장가 고천준을 맞는 문사의 엄선에서 뽑혀 문명을 떨쳤던 권필

역시 광해군의 妃인 柳氏의 아우 柳希奮 등 戚族들의 방종을 宮柳詩로써 비

방하여 親鞫 받은 뒤 유배되었다.귀양길에 올라 동대문 밖에 이르렀을 때

사람들이 주는 술을 폭음하고 이튿날 죽었다고 한다.

이상과 같이 이름이 알려진 고소설의 작자들은 대체적으로 사대부 출신으

로서 뛰어난 문재를 지닌 인물이 많다는 점,그러면서 동시에 불합리한 현실

과 타협하기 보다는 유배생활을 택할 만큼 강직한 성향을 지녔고 권력을 따

르거나 남의 이목을 중시하기보다는 자신에게 떳떳한 삶을 살아 왔다는 것들

이 인물 유형의 기틀을 이룬다.그리고 이들의 염원 또는 사회와 시대에 대

- 20 -

한 불만 또는 욕구들이 소설에 투영되었다는 점 또한 익히 알려진 사실들이

다.특히 작자와 작품의 성향이 일치한 작품일수록 자신들의 작품에 애써 이

름을 감출 필요가 없었을 것이다.

2)<최척전>의 작가

<최척전>의 작가가 조위한이라는 사실에 이견을 제기하는 사람은 없다.그

렇다면 조위한이 <최척전>의 작가로 정확하게 인정받은 근거는 어디에 있으

며,또 작가를 드러내지 않던 사회 분위기 속에서 조위한이 소설을 쓴 작자

로서 자신의 이름을 숨기지 않았던 이유가 무엇인지에 대한 고찰이 필요하

다.

<최척전>의 작가가 ‘조위한’임을 알려주는 자료로는 우선 이본들을 제시할

수 있다.현존하는 이본은 한문본 5종,국문본 1종,한문 축약본 5종이 있

다.37) 이중 조위한이 <최척전>을 지었다고 하는 근거는 한문본인 서울대학

본 마지막에 쓰여 있는 ‘天啓元年 辛酉閏二月日 素翁題’라는 기록과,뒤를 이

어 작은 글씨로 ‘素翁趙緯韓號 又號玄谷’이라 한 기록에서 찾을 수 있다.고려

대학본에도 ‘天啓元年 辛酉閏二月日 素翁題’이라 되어 있다.여기서 天啓元年

은 明 熹宗을 원년으로 광해군 13년인 1621년을 지칭하고 玄谷,또는 素翁은

조위한의 ‘호’이다.또 李德懋의『靑莊館全書』에도 ‘내가 일찍이 소옹의 <최척

전>을 읽어 그 내용을 자세하게 알고 있었다.’38)는 기록이 있는 것으로 보아

<최척전>의 작자는 조위한임이 분명하다고 할 수 있다.

학계에서 <최척전>에 대한 최초 언급은『조선문학사』에서 이명선이 제기

한 것이 처음이다.그는 고소설을 연대순으로 열거하면서 인조대에 조위한이

<최척전>을 지었다고 작자명을 분명히 하였다.이명선 역시 필사본의 마지막

부분에 근거하여 작자를 제시한 것으로 보인다.39)이어 문선규,김기동 등 다

37)지연숙,「<최척전> 이본의 두 계열과 善本」.『고소설연구』,한국 고소설학회,2004.

지연숙은 본 논문을 통해 규장각본,고려대본,간호윤본이 원본 계열에 속하며,김모본과 천리

대본은 변이가 심한 것으로 직접적인 것은 아니지만 김모본을 거쳐 천리대본으로 나아갔다고 밝

힌 바 있다.이는 그간에 선본으로 알려진 것이 천리대본이라는 주장과 달라 관심을 끈다.특히

천리대본은 탈락과 변이가 잦고 오류도 많아 원본에서 가장 멀어진 이본이라고 했다.

38)族姪復初光錫條.余嘗讀素翁崔陟傳 而詳知也.李德懋,『靑莊館全書』第15卷 <雅亭遺稿> 7,書1.

- 21 -

수의 연구자들에 의해 <최척전>의 작자는 조위한이라는 데 이견이 없었다.

그러나 아쉽게도 작자 생존 당시 또는 그의 사후 기록들 중 어느 곳에도

<최척전>에 대한 언급이 없어 미흡한 감이 남아 있음은 사실이다.그의 문집

인『玄谷集』과 송시열이 썼던 <神道碑銘>과 家藏 필사본 <年譜>,<行狀>등

어디에도 조위한의 다른 작품에 대한 기록은 전해지지만 <최척전>에 대한

기록은 없다.

<최척전>은 조위한이 작품을 발표하던 당대에도 이미 읽혔음을 알 수 있

다.작자와 동시대에 살던 이민성의 문집『敬亭集』에 ‘怪哉崔陟傳不知誰小作’

의 기록이 그것이다.40) 이처럼 조위한 당대에 <최척전>이 읽혀졌지만 작자

는 알려지지 않았던 것이다.그러던 것이 현전하는 사본에는 이름이 밝혀져

있다.작자보다 후대의 인물로서 전자에 언급한 이덕무의『청장관저서』의 기

록과 이수봉의 소장본『어우야담』의 사본에도 <최척전>의 작자가 ‘조위한’이

라는 기록이 전해진다.이로 미루어 <최척전>의 작자는 조위한임을 확실히

알 수 있다.

또 하나가 전자에서 언급한 이름이 알려진 사대부 작자들에서 찾을 수 있

는 공통점을 조위한에게도 발견할 수 있다는 점이다.

우선 조위한의 <연보>와 <행장>에 따른 기록이다.이에 의하면 조위한의

가문 역시 선대로부터 혁혁한 전통으로 이어져 온 대표적인 명문가의 사대부

출신이었음을 알 수 있다.엄격한 아버지의 가르침 속에서 성장하였으며 학

업에 정진하여 그는 형제들과 일찍이 학문에 일가를 이루었다.41) 그의 절친

한 친구였던 허균의 문집『惺所覆瓿藁』에는 ‘前五子詩’와 ‘後五子詩’가 소개돼

있는데,‘전오자시’에서 허균은 현곡을 가리켜 ‘문장이 빼어난 다섯 명 중 첫

째가는 인물’이라고 칭찬했다.탁월한 文才였음을 보여주는 말이다.그의 문

집인『玄谷集』등에 남겨진 700여 수의 漢詩에서 이를 확인해 볼 수 있다.

특히 그의 한시 중에는 雜體詩가 많다는 특징을 갖고 있는데,잡체시는 기존

한시와는 다르게 표현 형식에서 다양한 변화를 가한 것으로 일부에서는 유희

39)민영대,앞의 책,『조위한의 삶과 문학』,p.41.

40)影印 韓國文學集叢刊 76,『敬亭集』卷之四,<題崔陟傳>條.

41)<行狀>,訓迫甚嚴家法 少長日必晨輿 盥櫛拜謁 唯謹有少失儀 卽公輒不降色 其他多類此 以故諸子

擧能啣訓懋學 卒有所成就.

- 22 -

를 위해 사용하는 경우도 있지만,기존의 한시가 갖는 표현의 한계를 극복해

낼 수 있는 대안으로서 권필,성운 등 조위한의 師友들이 잡체시에 관심이

많았음을 알 수 있다.42)

그러나 83세를 일기로 세상을 떠난 조위한의 인생은 그가 살았던 17,18세

기의 현실에서 세 번에 걸친 유배와 파직이 보여주듯 결코 순탄하지 않았다.

수차례의 무고와 유배생활에도 불구하고 그는 당시 혼란했던 정치상과 백성

들의 곤궁한 삶을 그대로 표현한 <流民嘆>이라는 제목의 국문가사를 지어

광해군의 미움을 사기도 했다.그러나 <流民嘆>은 기록으로만 남아있지 안타

깝게도 현전하지 않는다.43) 57세 때(인조 1년,1623년)에는 仁城君을 비롯한

왕비의 친척과 임금의 친족들이 지나치게 恣行하자 이들의 죄를 논하기도 하

고44),왕비의 친척인 鄭百昌의 잘못을 논박하다 인조에게 미움을 사 외직으

로 쫓겨나기도 했다.이와 같이 탁월한 문인적 자질에 강직한 성향,그리고

실험정신이 강하고 현실 비판 또한 서슴지 않았던 조위한이었기에 아픈 시대

현실에 대한 모색의 일환으로 웅장한 스케일의 <최척전>을 창작할 수 있었

을 것이다.

그렇다면 조위한의 생전에,또 그의 생전 기록에서 왜 <최척전>에 대한 언

급이 없는 것인가?이는 아마도 당시 팽배한 소설 배격론의 영향이었을 것이

라는 판단이다.‘소설’이라는 장르에 대한 당시의 시각이 워낙 부정적이어서

조위한 역시 작품을 창작한 후 의도적으로 이름을 게재하지 않은 것으로 보

인다.그러나 작품이 당시 사람들에게 읽혀지면서 작자가 누구인지 모르다가

조위한이 서서히 작자로 알려졌을 것으로 추정된다.

42)이에 대해서는 이희경의「조위한의 잡체시 연구」,경상대 교육대학원 석사논문,2002참조.

이희경은 이 논문을 통해 조위한의 잡체시 27수에 대한 주제를 분석하였는데,‘인생 무상과

은일 지향’,‘인생 비애에 대한 숭화의식’을 보여주는 작품들로 다양한 표현 양식의 잡체시를 통

해 조위한의 실험정신이 잘 드러난다고 한 바 있다.

43)<유민탄>에 대한 기록은 조위한의 <연보>와 <행장>에 나타나 있을 뿐만 아니라 홍만종의

『旬五志』에서도 찾아볼 수 있다.

44)爲仁城君所斥避啓,『玄谷集』권11,한국문집총간 73.

- 23 -

3)조위한의 생애

玄谷 趙緯韓은 宣祖․光海君․仁祖 3대를 걸친 인물이다.그는 1567년 서울

의 서부 盤石村에서 趙楊庭과 谷山 韓氏 사이의 4남 1녀 중 셋째로 태어났

다.어릴 때부터 학문에 매우 뛰어났고 특히 글 읽기를 즐겼는데,할머니가

그의 글 읽는 소리를 즐겨 듣곤 하였다.45)시에 대한 재주도 뛰어나 10세에

이미 주위를 놀라게 한 시를 지었고,특히 11세 봄에 친구들과 어울려 매화

와 버드나무가 봄을 다투는 전경을 보고 시를 지어 읽는 사람들의 칭송을 받

았으며,이해 겨울에는 전염병으로 인해 避接 나갔다가 죽을 위기를 넘기고

회복되자 시로써 아버지에게 자신의 뜻을 나타내기도 하였다.46) 15세에는

『四書三經』을 외웠고,16세에 先秦의 고문을 널리 섭렵하였다.

그는 청년기에 들어서부터 여러 차례 鄕試에서 두각을 나타냈지만 과거 시

험에 운이 없어서 늦은 나이인 35세에 이르러서야 겨우 사마시에 합격하여

진사가 되었다.이때 그는 윤근수의 추천을 받아 미관말직인 중림찰방에 임

명되었다.이어 선공감직장,주부,사헌부감찰 등을 역임하다가47)광해군 1년

(1609)43세 때에 증광시 문과에 급제하여 비로소 본격적인 관계 진출을 시

작하였다.48)성균관전적,좌랑겸춘추관기사관,예조정랑,지제교 등을 지냈다.

광해군 5년(1613)계축옥사에 연루되어 파직 당하였다.인조반정으로(1623년)

재등용되어 사성겸지제교를 제수 받았으며,사헌부의 장령,집의,편수관 등

을 역임하였다.다음 해에 이괄의 난이 일어나자 토벌에 참여하여 공을 세웠

고,병자호란 때도 항전하였다.벼슬은 예조참의,형조․병조․공조참의에 이

45)<行狀>,生稟秀異 已有出群之氣 甫數歲受學 文理大闡 誦讀琅然 吳夫人素鍾愛必引置左右曰 此吾

耳邊絲竹也.

46)<年譜>,輿隣友作柳輿梅爭春詩 入題曰 相爭春色誰先後 陌頭楊柳溪邊梅 見者稱之 十二月得癘疾

是病也幾危 而甦才起作詩 送于判書公所曰 臥病南窓下 思親淚滿巾 父母在何處 遙知父母處 欲去病

未能.

47)<墓表>,詞業早成 顧多厄于有司 萬曆辛丑始登上痒 年已三十五歲 尋除重林督郵 陞少府監直長.

48)<世譜>,己酉增廣第二.

<墓表>,光海初載中文科第二名.

<光海君日記>,己酉出身.

<年譜>,己酉十月登增廣科第二人.

<行狀>,己酉登增廣殿試第二名.

<神道碑銘>,遂登己酉第.

위의 기록들에서 작자가 己酉年에 과거에 급제하였음을 확인할 수 있다.

- 24 -

르렀다.

조위한은 명문장가로 광해군의 난정을 풍자하는 <流民嘆>49)이라는 가사를

지었다고 하나 전하지 않는다.저서로 문집『玄谷集』이 전하며,본고에서 고

찰하고자 하는 한문소설 <崔陟傳>이 있다.조위한이 남긴 글들은 대부분이

그의 문집에 실려 있는데 그가 11세에 지은 시,<流民嘆>,그리고 <崔陟傳>

등에 대한 언급은 없다.그 이외에도 그가 지었던 작품이 상당량 있다고 추

정할 수 있다.50)

조위한이 남긴 작품을 세 시기로 나눠서 살펴보겠다.

(1)은거생활 전 시기(1567~1618).

앞에서 살펴보았듯이 조위한은 10세에 시를 지어 주위를 놀라게 하였고,

11세 봄에 친구들과 어울려 매화와 버드나무가 봄을 다투는 정경을 보고 시

를 지어 읽는 사람들의 칭송을 받았다.이해 겨울에는 전염병으로 인해 避接

나갔다가 죽을 위기를 넘기고 회복되자 시로써 아버지에게 자신의 뜻을 나타

내기도 하였다.임진왜란이 일어나자 가족들을 거느리고 경기도 연천․토산

등지로 피난생활을 하다가 그는 유일한 혈육이던 어린 딸을 추위와 굶주림

때문에 잃고 길가에 가매장한 후 시 <哀亡女>51)를 읊었다.임진왜란으로 인

하여 조위한이 가족을 잃은 가장 불행한 체험은 훗날 문학 활동을 하는 데

좋은 기반이 되었다고 볼 수 있다.임진왜란이 끝난 후 그가 실의에 빠져 용

산에 살고 있을 때(선조 32년, 1599년)조찬한․권필․이안눌․임전과 함께

49)‘流民嘆은 玄谷 조위한이 지은 것이다.昏朝의 번거로운 정치와 列邑의 혹독한 賦稅를 개탄하여

그 정경을 자세히 엮어 놓았다.’

洪萬宗,『旬五志』(李民樹 譯),乙酉文庫 65,1974.

50)작자와 특별히 절친 교우 관계를 가졌던 허균의『惺所覆瓿藁』에는 그에게 보냈던 많

은 양의 편지와 그와 관련된 글들이 남아 있는데,조위한의 문집에는 허균에 대한 기

술이나 그와 관련된 작품이 전혀 없다.허균이 광해군 10년 역적으로 몰리어 사형 당

했고 그 후에도 伸寃되지 못했기 때문에 그와 관련된 글들은 모두 삭제했을 것임은

명백하다.허균을 제외한 이때에 절친한 관계를 유지한 다른 사람들 - 권필,이안눌,

이항복 등 - 과 주고받았던 시들은 많이 전하고 있다.또 <流民嘆>의 경우는 나라의

어지러움과 백성들의 참상을 고발한 내용이었기 때문에 그리고 <崔陟傳>은 당시 소

설에 대한 인식이 긍정적이지 못하였던 때문에 후손들이 문집을 편찬하면서 수록하지

않았을 것으로 추정한다.이런 이유로 조위한이 후손이 문집을 만들 때 많은 글들을

삭제한 것을 분명히 알 수 있다.

51)『玄谷集』권3.

- 25 -

10여 일 동안 文酒之會를 즐겼다.헤어질 때 아쉬워하며 <余寓居龍山,與善

述․汝章․子敏․寬甫․留連十餘日,有文酒之會,將散,以五言近體,別汝章>52)

를 지었다.다음해 여름에(선조 33년,1600년)권필과 강화도의 마니산에서

독서하고 겨울에는 장성의 토천으로 가서 동생 조찬한,권필 등과 어울려

<土泉同宿聯句>,<土泉再會聯句>,<述懷聯句>53)를 지었다.이들이 지은 시

는『현곡집』과 조찬한의 문집인『玄洲集』,54)권필의 문집인『石洲集』55)에 다

같이 실려 있다.선조 36년(1603)에 윤근수의 추천으로 벼슬길에 나갔으며,

다음 해에 그가 노량에 살던 황정욱을 방문하였을 때 시를 수창하였다.56)선

조 40년(1607)가을에 鴨島에서 崔笠․權韠과 <鴨島述懷>57)를 수창하였다.

조위한이 늦게 관계로 진출하여 광해군 2년(1610)8월 사은사 서장관으로

명나라에 갔다가 이국의 풍물을 견문하고 여행하면서58) 많은 견문시 <遊太

白山>,<白馬江>,<在西湖>,<臯蘭寺次石洲韻>,<萬瀑洞遊楓岳時>,<靑鶴洞

次肅羽韻>,<渡臨津>,<波憾岳陽城>,<長城>,<大凌河>,<小凌河>,<過遼

寧衛>,<題滄浪亭>,<玉河館>,<秦皇島>,<入遼陽城>등과 가족과 친구들을

그리워하는 시 <憶女兒>,<夢見少女>,<憶伯兄>,<憶舍弟>등을 지었고59),

권필의 부인이 죽었을 때 挽詩 <挽石洲內子>60)를 짓기도 하였다.이 시기에

명의 提督인 한만상과 시를 수창하기도 했다.조위한이 중국에 간 때는 마침

그의 아내가 임신 중이었다.그는 아내에게 반드시 아들을 낳아 달라 부탁하

고 중국으로 향하였다.조선시대 대표적인 사대부로 사당과 사찰을 지날 때

마다 찾아가 정성을 드렸고 <四月八日>을 비롯하여 <雙溪寺>,<禾嚴寺>,

<長安寺>,<新興寺>,<佛日>등 절,부처와 관련된 시를 지었다.그는 순탄

한 벼슬길을 예상했으나 광해군 5년(1613)계축옥사에 연루되어 삭탈관직을

당하였다.광해군 9년(1617)이항복이 인목대비 폐출을 극력 반대하다가 북청

52)『玄谷集』권6.

53)『玄谷集』권10.<述懷聯句>가 끝난 다음 권필의 跋文의 내용은『玄洲集』,『石洲集』의 내용과

동일하다.

54)『玄洲集』권9.『玄谷集』의 내용과 같은 권필의 跋文이 있다.

55)『石洲集』권8.

56)『玄谷集』권5.

57)『玄谷集』에 <鴨島述懷>가 있음.

58)許筠,<送趙持世赴京序>,『惺所覆瓿藁』권5文部.

59)『玄谷集』권5.

60)『玄谷集』권2.

- 26 -

으로 유배 갈 때는 送別詩 <山壇次五峰韻贈別白沙相國>을 지어 전송하였다.

광해군 10년(1618)이항복이 유배지에서 죽자 애도의 시 <哭白沙李相國恒

福> 두 수를 지었다.61)이해에 가정생활이 어려워지고 세상을 잊고 속세와의

인연을 끊기 위해 온 가족을 이끌고 남원의 주포에 와서 은거 생활을 시작하

였다.

(2)은거 생활기(1618~1623)

조위한이 남원 주포에서 은거하는 동안에 뜻 맞는 벗들과 어울려 시를 짓

고 술을 마시고 여행을 즐기며 세상을 잊기 위하여 노력하였다.이곳에 머물

며 그는 도연명의 <歸去來辭>에 차운하여 지은 <次歸去來辭>를 통하여 세

상이 자신을 알아주지 않음과 또 옛날부터 불우한 자가 하나가 아니기 때문

에 슬퍼할 것이 없다는 것,두류산의 그윽하고 깊숙함을 바라보며 인간 세상

의 시비를 잊고자 하며,벼슬은 자신이 바라는 것이 아니고 다만 자연 속에

서 술을 즐기며 때에 따라 농사짓고 음풍농월하며 살고 싶다는 자신이 은거

하는 뜻을 나타냈다.62) 이 무렵 조위한이 동생 조찬한과 함께 몇몇 벗들을

대동하고 지리산을 유람하면서 여행기록을 <遊頭流山錄>63)으로 남겼다.세

상일을 잊고자 한적한 시골에 은거하면서도 조위한은 당시 고생하는 백성들

의 모습과 망해 가는 나라의 현실을 목도하고 <流民嘆>이라는 한글가사를

지었고 나라 안에 크게 유행시켰으나 광해군에게 미움을 사 위기를 자초하기

도 하였다.64)<최척전>의 마지막 부분에,‘나는 남원 주포에 우거한 적이 있

었다.그 당시 최척이 때때로 나를 찾아와 자신의 이야기를 위와 같이 이야

61)『玄谷集』권6.

62)민영대,앞의 책,『조위한의 삶과 문학』,p.56.

63)『玄谷集』권14.

64)<年譜>,<行狀>,<神道碑銘>에 자세히 기술되어 있다.

『仁祖實錄』(卷21,7年 己巳條)에도 仁祖가 趙緯韓을 弘文館의 校理로 발령하면서 그의 높은

文名과 <流民嘆>이 걸작임을 말하고 있는 것을 볼 수 있다(緯韓少有文名 善諧謔 多爲禮法之士

所詘 昏朝時作流民嘆 備陳其時政亂民困之狀 一時傳之爲絶唱).

또 洪萬宗의『旬五志』(李民樹 譯,乙酉文庫 65권,乙酉文化社,1971,pp.265-268)에도,‘내가

우리나라 가곡 중에서 제일 좋다는 것만 몇 편 뽑아서 여기에 평가해 보기로 한다.…流民嘆은

玄谷 趙緯韓이 지은 것이다.昏朝의 번거로운 정치와 列邑의 혹독한 賦稅를 개탄하여 그 정경을

자세히 엮어 놓았다.이 글은 정협이 지었던 流民圖와 함께 서로 표리가 된다고 하겠다.’라고,趙

緯韓의 <流民嘆>에 대한 평가가 기술되어 있다.

<神道碑銘>,又作流民嘆一篇 極道人民愁苦邦家顚覆狀 主見而惡之.

- 27 -

기하였다’(余流寓南原之周浦 陟時來訪余 道其事如此)란 기술이 있다.조위한

이 주포에 살았을 때 <최척전>을 지었음을 알 수 있다.주포에 낙향하고 온

것이지만 이 시기에 그는 문학 활동에 전념하였다.

(3)인조반정 이후(1623~1649)

조위한은 은거 생활을 하다가 인조반정을 맞아 노년의 나이지만 벼슬 생활

을 다시 시작한다.이때 인성군을 비롯하여 왕비의 가속과 임금의 친족들이

왕의 세력을 믿고 지나친 恣行을 저지르는 것을 보고서 <爲仁城君所斥引避

啓>65)로 탄핵하였다.조위한은 이것 때문에 외직인 양양 도호부사로 쫓겨났

다.그 곳에서 재직하고 있는 동안에 큰 아들 倚를 사별하고 애도 시 <祭亡

子倚文>을 지었다.그는 만년에 들어 국화 가꾸기를 즐겨하였고 완상한 시를

지었다.66)

조위한은 평소에 사귄 대문장가 허균,권필,이안눌,임숙영,학자이며 정치

가인 김장생,박지계 등과 함께 통쾌하게 술을 마시며 詩會를 즐겼다.그의

문집에 실린 많은 시가 이런 상황을 잘 나타낸다.<醉贈浴川崔使君皓>,<與

天翁子敏夜醉秋娘家因往兩宜堂墟 二首>,<廣遠樓監司慶退甫 暹兵使朴叔燁爲

設餞宴醉後席上口號>,<夜宴樓舡醉歸>,<醉題在閒堂>,<醉呈體使四首> 등

시가 있다.또한 설악산,금강산을 여행하면서 지은 시 <河趙臺>,<鏡浦臺>,

<秘仙亭>,<永郞湖>,<三日浦>,<叢石亭> 등이 있다.허균은 조위한의 시

재능에 대하여 아래와 같이 칭찬하였다.

조지세가 일찍이 말하기를 우리나라의 지명은 시에 있어서 바르지

않다.구름이 많고 꿈같은 혜택의 기운과 같았다.악양성의 물결이 유

감스럽게도 무릇 십자육자 지명에 위의 네 자를 더하여 그 힘을 씀이

두 자가 많은 것이 유감스럽다.어찌 감히 이치에 있는 것과 같아 살

피지 못한 공이겠는가?67)

65)『玄谷集』권11.

66)『玄谷集』권9.

67)趙持世嘗曰 我國地名入詩不雅 如氣蒸雲夢澤 波憾岳陽城 凡十字六字地名 而上加四字 其用力 只

在烝憾二字 爲功豈不省耶 此言亦似有理.許筠,앞의 책,卷25說部四.

- 28 -

권필여장,이안눌자민,조위한지세 나의 재종형 허체자하가 어렸을

적에 친구 이재영과 함께 품성이 어질었다.다섯 사람의 문장이 때에

함께 힘을 써 세상에 떨쳤다.어찌 문인이 목숨에 재앙이 있는데 함께

있었겠는가.68)

위의 두 인용문을 통해 조위한이 문장에 뛰어났고 불우한 현실을 딛고 꿋

꿋하게 자신의 의지를 지켜나갔던 인물이면서 자신의 시 재능을 유감없이 발

휘했던 인물임을 알 수 있다.

2.<최척전>의 형성 배경

1)가탁 방식과 역사적 사실

앞서 언급했듯 소설은 시대의 묘사이고 생활에 대한 표현이다.즉 소설은

시대와 생활의 총체적인 모습을 형상화하는 장르적 특징이 있다.이렇게 형

상화되는 소설의 모습은 작가의 의식과 결코 무관하지 않다.작가 의식의 결

과물이 소설로 태어나기 때문이다.앞에서 살펴본 바와 같이 <최척전>의 작

가는 조위한이다.따라서 <최척전>에는 조위한의 의식이 녹아져 있고 독서라

는 소통의 방법을 통해 독자는 그것을 읽어낼 수 있다.

<최척전>의 말미에는 작가가 작품을 쓴 동기가 제시되어 있다.

나는 남원 주포에 우거한 적이 있었다.그 당시 최척이 때때로 나

를 찾아와 자신의 이야기를 위와 같이 이야기하였다.그리고 그 전말

을 기록하여 후세에 인멸하지 않도록 해 달라고 부탁하였다.나는 사

양할 수 없어 그 경개를 대략 기록하였다.69)

조위한의 <연보>에 따르면 실제로 그는 남원 주포에 우거한 적이 있다.그

68)權韠汝章 李安訥子敏 趙緯韓持世 而余再從兄許褅子賀 曁小時呢友李再榮汝仁 五人者 文章俱稀世

而窮於時亦同 豈文人結習 例厄於命也歟.許筠,앞의 책,卷二,詩部二,<前五子詩>.

69)余流寓南原之周浦 陟時來訪余 道其事如此 請乃記其顚末 無使湮沒 不獲已 略擧其槪.

- 29 -

때 <최척전>의 주인공인 ‘최척’을 만나 그의 기이한 인생사를 들은 경험이

있고 ‘최척’이 자신의 이야기를 기록해 달라는 청을 함으로써 조위한이 기록

으로 남긴 것이 <최척전>이라는 것이다.

이렇게 기록하는 방식을 일명 假託의 방법으로 알려져 있다.가탁의 방법은

당시 문인들에게 인기를 끄는 서사전개 방법 중 하나였다.조위한과 막역한

사이였던 권필의 <주생전>이 그러하고 작자 미상의 <운영전>도 가탁의 방

법을 취하고 있다.그 이전의 몽유계소설도 꿈을 가탁하여 작가의 의도를 표

출한 작품류이고 가전체 문학도 다른 사물을 빌려와 가탁의 방식을 사용하였

다.이와 같이 ‘가탁’이라는 방법은 당시 작가의 의도를 포장해 내기에 매우

적절한 수단이었던 것이다.

그렇다면 <최척전>의 ‘최척’은 정말 가탁의 인물일까?우선 세 가지로 접

근해볼 수 있다.첫째,최척이라는 인물이 실존 인물인지의 여부이다.실존

인물이라면 <최척전>은 당시의 시대상을 그대로 비춰주는 다큐멘터리식 소

설이 되는 것이다.

‘최척’이라는 인물의 실존 여부에 대해서는 지금까지도 견해가 엇갈린다.양

승민은 실증 자료를 통해 실존 인물이라고 고증하였다.70) 그러나 양승민은

조위한과 최척과의 만남을 주선한 인물로 梁慶遇(1568~?)를 제기하는데,이

에 대한 입증 자료가 없어 단지 추정일 뿐이고,조위한의 연보나 행장 어디

에도 최척과 그에 관한 교우관계를 확인할 수 있는 자료는 없다.뿐만 아니

라 당시 남원에서 기록으로 남겨진 임란에 대한 자료 어디에서도 ‘최척’에 대

한 자료는 없어서 <최척전>의 ‘최척’이『도탄집』에 나오는 실존 인물의 ‘최

척’이라고 하기에는 무리가 있다.

반면 <최척전>과 비슷한 서사구조를 가진 <홍도전>이라는 작품이 있다.71)

<홍도전>은 정유재란이 끝난 13년 뒤인 1610년에 남원부사로 부임한 어우당

유몽인이 남원 지역에서 들은 이야기를 채록해『어우야담』의 인륜편 ‘효열조’

70)양승민,「<최척전>의 창작 동인과 소통과정」,『고소설연구』제9집,한국고소설학회,2000.

양승민은 이 논문에서 작품에 등장하면서 실존 인물이었던 邊士貞의『桃灘先生文集』을 짤막

한 인용문을 통해 ‘최척’이 남원에서 살았던 실존 인물임을 언급했다.이 자료에 의하면 최척은

당시 변사정의 참모로 書記직을 역임하고 있었다.

71)<최척전>과 <홍도전>은 기본적인 서사구조가 동일해 영향 수수관계에 대한 논란이 있다.이에

대한 자세한 고찰은 다음 장으로 넘긴다.

- 30 -

에 기록한 것으로 남원 고을의 ‘정생’이라는 인물을 통해 전란의 비극을 표현

한 작품이다.<최척전>과 영향 수수관계에 대한 논란이 일고 있는 작품이기

도 하다.이로 보아 ‘최척’이라는 인물은 조위한이 임의로 끌어온 허구적 인물

일 가능성이 커진다.

둘째,소설화의 접근 과정으로서 ‘최척’을 앞세우고 작가의 의도를 간접적으

로 제시하는 방법이다.첫 번째에서 언급했듯 ‘최척’은 허구의 인물일 수 있

다.그러나 <홍도전>에 나오는 ‘정생’이라는 인물과 아주 유사하다.‘정생’은

실존 인물이다.그런 점에서 보면 ‘최척’은 허구의 인물이되 ‘정생’의 이야기를

듣고 그 이야기에서 허구성을 강화한 작품이 <최척전>이라 할 수 있는 것이

다.게다가 <연보>를 통해 조위한이 중국을 동경해 왔고 중국여행을 6개월

정도 한 바 있으며,<최척전>에 나오는 3대 전란과 그로 인한 가족들의 죽음

등을 겪은 조위한의 실제적 체험이 <최척전>의 이야기와 상당 부분 유사하

다.그렇다고 보면 <최척전>의 탄생 배경에는 ‘작자 조위한의 실제 체험’과

‘<홍도전>에 실린 정생의 실화’그리고 ‘작가의 허구적 구성’이 3박자를 갖추

어 태어난 것이다.

즉 정생의 실화에 조위한의 체험과 문인적 재질이 합하여 <최척전>이 탄

생되었다.그리고 작자 조위한은 자신의 주된 의도를 <최척전>의 주인공 ‘최

척’을 통해 우회시켜 표현하였다.

그렇다고 볼 때 작가 조위한의 작자의식이 작품에서,그리고 주인공을 통해

서 어떻게 표출되었는지 고찰해 볼 필요가 있다.이 작업을 위해 선행되어야

하는 것이 <최척전>의 기본적인 서사구조 파악과 조위한의 사실적 체험에

대한 비교,대조가 있어야 한다.

먼저 최척전의 기본적인 서사구조는 다음과 같다.

① 최척과 옥영의 등장 및 소개

․임진왜란 때 최척이란 인물이 아버지와 남원의 만복사 동쪽에 산다.

․어려서부터 의기가 있었고 활쏘기와 사냥을 즐겨하나 학문에는 전혀

뜻이 없다.아버지가 최척을 정상사의 집으로 보내 공부를 시킨다.

․옥영이 서울에서 살다가 임진왜란을 만나 어머니를 모시고 나주 회진

에 피난하다가 남원의 정상사의 집으로 와서 산다.

- 31 -

② 최척과 옥영의 혼인 과정

․정상사 집에서 옥영이 최척을 오랫동안 지켜본 다음 구혼을 뜻하는 시

를 보낸다.옥영의 종이 춘생이 둘의 중개자 역할을 한다.최척과 옥영

이 서로 편지를 보내고 서로 배필로 결정한다.최척이 아버지에게 혼

사를 주선해 줄 것을 아뢰고 최척의 아버지가 정상사에게 둘의 혼사를

성사시켜 줄 것을 부탁한다.

․옥영의 어머니 심씨가 최척이 가난하기 때문에 혼사를 거절한다.옥영

이 어머니를 설득하여 결혼 날짜로 9월 15일을 잡는다.

③ 최척과 옥영의 혼인 방해 요소(1차 이별)

․최척이 의병에 가게 되고 결혼 날짜가 지나도 돌아오지 않는다.

․옥영의 이웃에 양씨라는 부호가 이 틈을 타 정상사 부부에게 뇌물을

주고 옥영의 혼사를 부탁한다.

․옥영의 어머니는 양씨와 10월에 결혼하기로 날짜를 잡고 양씨와의 결

혼을 강행하려 한다.이에 옥영이 자살을 시도한다.

․다행히 회생되고 그 이후 누구도 양씨와의 혼사 이야기를 꺼내지 않는다.

④ 최척과 옥영의 결혼 및 몽석의 출생

․뒤늦게 최척이 귀가하여 11월 1일 옥영과 결혼한다.

․결혼 후 아이가 생기지 않자 부부가 만복사에 올라가 부처에게 기자정

성을 드린다.부처의 점지로 다음해 10월 등위에 어린 아이 손바닥만

한 붉은 점이 있는 큰 아들 몽석이 태어난다.

․행복한 결혼 생활이 계속되지만 부부의 시 화답과 미래에 불행이 닥칠

것을 예견하고 슬퍼한다.

⑤ 최척 가족의 이별(2차 이별)

․정유재란이 일어나고 최척 가족이 살고 있는 남원성이 함락된다.

․최척의 온 가족이 지리산 연곡으로 피난 간다.

․양식을 구하기 위해 최척이 구례로 나오던 그때 왜병이 연곡을 쳐들어

간다.

․피난민을 무수히 살상하고 많은 사람을 포로로 잡아간다.

․연곡에 남아 있던 최척의 가족도 포로로 끌려가고 이로 인해 이산하게

- 32 -

된다.

․최척이 가족을 찾기 위해 온 산과 강을 헤매다가 죽어 가는 춘생을 만

났을 뿐 아무도 찾지 못한다.

․몽석은 춘생의 등에 업혀 피난하다가 길가에 잃어버렸고 연곡사의 중

혜정이 데려다 양육한다.

․옥영이 왜병 돈우에게 포로로 잡혀 일본으로 간다.여러 번 자결하려다

미수에 그치고 부처에게 계시를 받은 후 돈우와 함께 살면서 중국의

閩浙 지방과 琉球를 오가며 장사를 다닌다.

․최숙과 심씨는 연곡으로 피난하다가 왜병의 습격으로 가족들과 흩어진

다.

․왜병들이 물러난 후 연곡사에서 몽석을 찾아 고향으로 돌아와 옛집에

서 산다.

⑥ 가족과의 이산 후 최척의 행적

․최척은 아내를 찾기 위해 명나라 군사 여유문을 따라 중국으로 가고

여유문의 집에서 살게 된다.

․여유문이 그의 동생을 최척에게 아내로 삼도록 권유하는데 최척이 거

절한다.

․여유문이 죽자 최척은 또 다시 갈 곳이 없게 되어 중국 명승지를 유람

한다.

․속세에 뜻을 잃고 방랑하다가 도술을 연마하러 청성산으로 가던 중 주

우라는 친구를 만나 그의 만류로 속세에 머물며 장사를 다닌다.

⑦ 옥영과의 재회

․경자년 4월 초하루 최척이 주우와 안남에 정박한다.

․이날 밤에 이웃 배에서 조선말로 외우는 염불 소리를 듣고 최척이 피

리를 분다.

․염불 소리가 갑자기 그치고 최척과 옥영이 지난 날 불렀던 시를 읊는

소리가 들려온다.이로 인하여 부부가 해후하고 항주에서 산다.

․최척과 옥영이 만난 다음 해 또 부처의 계시로 둘째 아들 몽선을 낳는

다.몽선도 역시 몽석과 같이 등에 붉은 사마귀가 있다.

⑧ 둘째 아들의 출생과 결혼

- 33 -

․戊午年 몽선이 17세 되자 아내를 구하고자 한다.이웃에 홍도이라는 처

녀가 아내 되기를 자원한다.

․홍도가 젖을 떼기도 전에 그의 아버지 진위경은 정유재란이 일어났던

조선에 구원병으로 출전하다가 돌아오지 않는다.그래서 조선으로 가

서 아버지를 찾는 것은 홍도의 소원이다.홍도는 다 자라기도 전에 어

머니마저 돌아가시어 이모의 집에서 길러진다.

․홍도의 뜻을 잘 아는 홍도의 이모가 최척 부부에게 청혼하여 이들이

결혼한다.

⑨ 가족과의 3차 이별과 포로 생활

․기미년 호족의 명나라 침입 전쟁이 일어나자 최척이 오세영에게 서기

로 뽑혀 요양으로 가게 된다.최척과 옥영이 다시 이별한다.

․명나라 군사들이 호족에게 대패하고 최척이 포로가 된다.

․큰아들 몽석의 만남과 포로 생활 탈출,남원으로의 귀향한다.이때 조

선에서 파병되었던 구원병들이 호족에게 항복하고 포로가 된다.최척

이 포로수용소에서 큰 아들 몽석을 만난다.

․최척 부자는 삭주 토병이었던 부자의 도움으로 수용소에서 탈출한다.

최척 부자가 은진에 이르렀을 때 최척은 등창이 심하여 사경을 헤매는

데 이때 마침 진위경을 만나 치료 받고 나아진다.셋이 함께 남원으로

돌아온다.

⑩ 남원에 있던 가족과의 재회

․남원에서 살아남아 있었던 아버지 최숙과 장모 심씨와 재회하게 된다.

․진위경과의 대화를 통해서 그가 중국에 남아 있는 몽선의 장인임을 안

다.

․만력 연간에 조선으로 원정을 오고 주장의 뜻을 어기게 된다.주장이

장차 군법으로 다스리려고 하기에 밤에 몰래 달아나서 여기게 머물게

되고 영남 대구에서 박씨 사람의 집에 의탁해 침술로 생계를 유지해

온다.

⑪ 옥영의 귀국 결심

․옥영은 명나라 군사가 대패했다는 소식을 듣고 자결하려 하는데 부처

의 계시로 포기한다.조선인은 살아서 돌아갔을지도 모른다는 말을 듣

- 34 -

고 귀국을 결심한다.

․몽선이 바다의 위험함을 이르며 만류하는데 홍도는 어머니의 뜻을 따

르도록 몽선을 종용한다.

․옥영이 삼국의 옷을 준비하고 몽선과 홍도에게 조선말과 일본말을 가

르친다.

․경신년 2월 이들이 중국을 출발한다.해로에서 중국인,일본인을 만나

위기를 당하나 그때마다 중국인,일본인 행세를 하여 위기를 넘긴다.

심한 폭풍을 만나 사경에 빠지지만 옥영이 부처에게 기원함으로 가까

스로 살아남는다.해적을 만나 배를 빼앗기고 무인도에 표류한다.

⑫ 남원으로 귀국 후 온 가족과의 해후

․조선통제사의 배를 만나 경신년 4월 순천에 이른다.

․이어 남원에서 온 가족이 해후한다.최척 부부가 만복사에 찾아가 부

처에게 감사의 제를 드린다.

<최척전>은 위와 같이 크게 12개의 서사 단락으로 나눠볼 수 있다.작품에

설정되어 있는 시대배경은 임진왜란인 1592년을 기점으로 정유재란을 거쳐

호족의 명나라 침입 전쟁이 있을 때까지 약 29년 동안을 다루고 있다.좀 더

상세히 밝히자면 선조 25년에서부터 광해군 13년까지 동아시아를 배경으로

한 역사적 사실담이다.그리고 이런 시간 설정은 <최척전>의 작가 조위한이

이 시기에 직접 생존하였고,또 임진왜란과 정유재란,호족이 명나라를 침입

하자 광해군이 강홍립을 장수로 하여 구원병을 보낸 역사적 사건을 직접 체

험하였거나 목도한 데에서 비롯된 것이다.

<최척전>의 서사 단락을 보다 확장해 해석해 보면 동아시아 지역을 무대

로 3대 전란이 일어난 29여 년 동안 이산가족들의 재회 과정을 다룬 이야기

임을 알 수 있다.이 과정에서 주인공들은 3번의 이별과 3번의 재회를 거듭

해 반복하면서 전쟁의 참상과 그 직면한 현실에 대응하는 집념과 극복의 모

습을 담아내고 있다.

이 서사구조를 중심으로 조위한의 <연보>와 <행장>,그의 문집인『현곡

집』을 통해 드러나는 실제적인 삶의 모습과 비교해 보겠다.72)

72)민영대는 <최척전>의 작가가 조위한임을 알아내기 위해 후손들을 탐방하여 일화를 채록하였으

- 35 -

2)현상적 시공간

조위한이 <최척전>을 지은 시기 ‘天啓元年’은 그가 55세였던 광해군 13년

(1621년)에 해당한다고 이미 밝힌 바 있다.작품에 설정되어 있는 시대배경은

임진왜란부터 정유재란을 거쳐 호족의 명나라 침입 전쟁이 있을 때까지로 약

29년간에 해당한다.즉 조위한 역시 29년간의 작품의 시간을 직접 체험했다

는 사실을 알 수 있다.

작품의 주요 배경으로 되어 있는 남원 역시 두 차례에 걸쳐 그가 10여 년

동안이나 살았던 지역이며,<최척전>을 썼던 곳이기도 하다.남원을 찾게 된

첫 번째 동기는 그의 나이 25세(1592년)되던 해 ‘임진왜란’으로 인한 피란처

를 물색하다가 어머니의 외척이 살던 남원으로 피란하게 된다.이때 첫 딸이

피난지에서 죽게 되는 비극을 겪고 26세에는 김덕령 장군의 수하에 들어가

왜적을 물리치는 일에 참여하고 명나라 군사들과 교류하였다.73)27세에는 어

머니 韓氏가 사망하고 3년 喪을 마친 후 30세에 상경한다.

두 번째는 조위한이 좀 늦은 나이에 35세의 나이에 ‘진사’로 출사하고 관직

을 제수 받으나 남원에 있던 어머니의 묘를 너무 사치스럽게 고향으로 옮겼

다는 이유로 탄핵을 받고 파직 당하였다.조위한이 47세(1613년)되던 해에는

며,<漢陽趙氏年譜>를 입수하였으며,28세손 趙誠明을 만나 그 동안 알려지지 않았던 家藏 筆

寫本 <玄谷公年譜>와 박세채의 문집인『南溪先生文集』에 실려 있는 <知中樞府事玄谷趙公行

狀>을 입수하였고 후손들 집안에 흩어져 있던『玄谷集』도 확인한 바 있다.이로 인해 조위한의

실제에 대해 알 수 있도록 했다.

73)<神道碑銘>,先是十餘年間倭寇猶未平 嘗從金將軍德齡 試軍旅事 天將有愛公者 公欲隨入朝中博觀

天下.

김덕령(1567~1596)은 본관 광산.자 경수(景樹).시호 충장(忠壯).광주(光州)출생.임진왜란이

일어나자 담양부사 이경린(李景麟)·장성현감 이귀(李貴)의 천거로 종군 명령이 내려졌으며,전

주의 광해분조(光海分朝)로부터 익호장군(翼虎將軍)의 군호를 받았다.1594년 의병을 정돈하고

선전관이 된 후,권율(權慄)의 휘하에서 의병장 곽재우(郭再祐)와 협력하여,여러 차례 왜병을

격파하였다.1596년 도체찰사 윤근수(尹根壽)의 노속(奴屬)을 장살(杖殺)하여 체포되었으나,왕명

으로 석방되었다.다시 의병을 모집,때마침 충청도의 이몽학(李夢鶴)반란을 토벌하려다가 이미

진압되자 도중에 회군하였는데,이몽학과 내통하였다는 신경행(辛景行)의 무고로 체포·구금되었

다.혹독한 고문으로 인한 장독(杖毒)으로 옥사하였다.

1661년(현종 2)신원되어 관작이 복구되고,1668년 병조참의(參議)에 추증되었다.1678년(숙종

4)진서원(碧津書院)에 제향되었고,1681년 병조판서에 가증(加贈)되었다.영조 때 의열사(義烈祠)

에 형 덕홍(德弘)·아우 덕보(德普)와 병향(竝享)되었고,1788년(정조 12)좌찬성에 가증되었다.

1974년 광주 충장사(忠壯祠)를 복원하여 충훈을 추모하고 있다.생애와 도술을 묘사한 작자·연대

미상의 전(傳記)소설 <김덕령전>이 있다.

- 36 -

계축옥사에 연루되었다가 서울로 압송되게 되는데,이때 자결하려 하나 형의

만류로 그만 두고 감옥에 갇히게 된다.옥에서 풀려난 후 52세(1618년)되던

무오년(광해군 10년)조위한은 온 가족을 거느리고 남원의 주포74)로 이주하

게 된다.75)가정생활이 어려워지고 세상이 점차 어수선해지자 가족을 이끌고

남원의 남쪽 주포로 이주하여 은거 생활을 시작한 것이다.76) 주포에서 은거

생활을 하던 중 <次歸去來辭>를 지었는데,세상이 자신을 알아주지 않음과

또 옛날부터 불우한 자가 하나가 아니기 때문에 슬퍼할 것이 없다는 것,두

류산의 그윽하고 깊숙함을 바라보며 인간 세상의 시비를 잊고자 하며,벼슬

은 자신이 바라는 것이 아니고 다만 자연 속에서 술을 즐기며 때에 따라 농

사짓고 음풍농월하며 살고 싶다는 자신이 은거하는 뜻을 나타냈다.77)광해군

13년(1621년)에 주포에 머물면서 당시 백성들의 비참한 삶의 모습과 부역에

시달리는 참상을 목도하고 <流民嘆>이라는 우리말 가사를 짓기도 하였다.현

실을 비판한 이 노래가 나라 안에 크게 유행하여 광해군에게 미움을 받아 위

기를 자초하였다.78)

한편 <최척전>에서의 남원은 ‘최척’의 고향이자 사랑하는 아내 옥영을 만

났던 곳이고 동시에 가족들이 모두 함께 행복한 삶을 누렸던 유일한 공간이

다.전란으로 인해 뿔뿔이 흩어졌던 최척의 가족들이 결말에 가서 다시 모두

남원에서 해후하게 되며 해피엔딩하게 되는 것도 ‘남원’이라는 공간이 지닌

마음의 안식처이자 유일한 행복 공간으로서의 의미에서 찾을 수 있다.

그렇다고 볼 때 조위한에게서 ‘남원’은 비극적인 장소이자 은일의 공간이다.

조위한이 남원을 찾게 된 이유가 임진왜란이라는 전란에서 피란처를 찾았던

연유이고,그 와중에 딸의 죽음과 모친상을 당하게 된다.그가 두 번째로 ‘남

74)‘주포’는 현재 사용되지 않는 지명이다.『동국여지승람』에 따르면 남원에서 15리 떨어진 곳이라

표기돼 있『남원지』에는 주포가 옛 행정구역으로 ‘周浦坊’이었으며,뒤에 주포방이 현재의 주생

면 제천리로 바뀌었다고 기록돼 있다.

75)이 사실은 그의 <행장> -‘公與諸遂被逮 居數日而釋 自此禁錮 戊午捲家還南原 有終焉之計 復次

淵明歸去來辭 以見志.’<연보> -‘戊午 公五十二世 正月 家下南原 卜築干周浦蓼水之上’등의 가

록을 통해 알 수 있다.

76)<年譜>,丙丁之後奸佞擅權 威福自作胸襟孔棘 而其中有相功之日 以匡誘批以利害 公自是絶迹交遊

杜門堅守 又恐有無妄之禍 以爲遠遁之計.

<行狀>,公卽南歸築室于蓼水之上 日與一二故人賦詩觴詠 翛然與世相亡 其所以潔身遠遯婆娑丘園.

77)민영대,앞의 책,『조위한의 삶과 문학』,p.56.

78)<神道碑銘>,又作流民嘆一篇 極道人民愁苦邦家顚覆狀 主見而惡之.

- 37 -

원’을 찾은 것도 그의 삶에서 가장 힘들었던 시기이다.이 시기에 그는 거기

서 은일사상을 실현할 수 있었다.따라서 조위한에게 ‘남원’이라는 공간은 가

장 힘든 시기의 ‘은일의 공간’이자 ‘도피의 공간’이기도 하다.

한편 전란을 피해 옥영의 피난 행로는 작자인 조위한의 피란 행로와 아주

유사하다.임진년에 옥영이 서울에서 살다가 난을 피해 나주,회진을 거쳐 어

머니의 외척이 살던 남원으로 와서 정상사 집에 의탁하게 되었다.

이러한 점에 비춰 <최척전>은 조위한의 삶의 체험이 고스란히 반영돼 있

을 뿐 아니라 ‘남원’이라는 공간이 갖는 각별한 의미를 지니고 있다.물론 최

척과 조위한이 느끼는 ‘남원’의 공간 이미지는 정반대이지만,가장 어려운 시

기를 ‘남원’에서 지냈던 조위한이니만큼 ‘남원’이 ‘마음의 안식처’또는 ‘행복의

공간’으로 영위되기를 꿈꾸었을 것이다.그리고 이러한 조위한의 염원이 작품

<최척전>에서 최척의 실제적인 고향이자 마음의 안식처이고 기적적인 재회

의 장소로 ‘남원’을 택하게 했던 것이다.

3)가정사의 체험

<최척전>에서 두 주인공 최척과 옥영의 결연은 임진왜란 당시 남원에서

이루어진다.전란을 피해 남원으로 피난 온 옥영이 최척을 알게 되고 옥영의

적극적인 구애와 서로의 의사 타진을 거쳐 계사년인 1593년 두 사람은 결혼

에 이르게 된다.그런데 두 주인공의 이 결혼 대목은 조위한의 동생인 조찬

한의 결혼과 여러모로 유사하다.서울 출생인 조위한과 조찬한이 임진왜란을

만나 남원으로 피난 오게 된 점,그리고 거기서 동생 조찬한과 나주가 고향

인 고흥 유씨와 결혼을 올린 점,결혼을 올린 연도가 계사년이 1593년이라는

점이 모두 동일하다.즉 최척은 실제 인물인 동생 조찬한을 근간하여 탄생한

인물이라는 가능성을 제기할 수 있다.다만 조찬한의 아내 유씨는 정유재란

을 당하여 절사하게 되는 비운을 겪는다.반면 <최척전>에서 최척은 사랑하

는 아내와 세 번의 이별과 만남을 견뎌내며 다시 모든 가족이 함께 재회하는

것으로 이야기의 막을 내린다.

실제 동생 조찬한을 대상으로 최척을 설정하였다면 조위한은 세 차례의 전

- 38 -

란을 통해 사랑하는 가족들과의 이별을 어떻게든 거부하고 싶거나 과거를 보

상받고 싶었을 터인데,이러한 의도적인 포석 하에 구성되어진 것이 바로

<최척전>이었다고 볼 수 있다.

또한 조위한은 19세이던 1585년에 남양 홍 씨와 결혼하여 딸 하나를 얻는

다.그러나 임진왜란을 당하여 피난길에 오르던 길에 유일한 혈육이었던 딸

을 굶주림으로 잃게 된다.첫 부인과도 정유재란으로 사별하게 되어 두 번째

부인을 맞게 되나 그녀에게서도 아들을 얻지 못하고 딸만 두게 된다.그러다

보니 대를 잇고 가문을 이어줄 아들에 대한 조위한의 염원은 남달랐을 것이

다.그러던 광해군 2년 8월인 1610년 예부랑중으로 재직하던 때 사은사 서장

관으로 중국 명나라에 가게 되었다 이때가 마침 부인이 임신 중이었던 시기

이다.조위한은 조선을 떠나면서 부인에게 ‘반드시 아들을 낳아 나를 기다려

달라’79)고 당부할 정도로 아들을 간절히 원하였고 중국으로 향하는 길에도

그의 마음은 오직 아들을 얻고 싶은 마음뿐으로 사당이나 사찰을 지날 때마

다 들어가서 부인이 아들을 낳을 수 있도록 정성스럽게 기원하였다.결혼 후

20여 년이 지나도록 아들을 갖지 못한 그의 자식에 대한 정성을 읽어낼 수

있는 대목이다.조위한은 45세가 된 1610년에서야 겨우 첫 아들 倚를 안아볼

수 있었고 5년 후 둘째 아들 億을 얻게 된다.

이와 같이 아들이 없어 근심하면서 자식을 갈구하는 염원은 <최척전>에도

그대로 나타난다.

최척이 아내를 맞이한 후로 원하는 바가 뜻대로 이루어졌고 가업도

점차 넉넉하게 되었다.하지만 후사가 늦어지는 것이 늘 근심이었다.

그래서 매월 초하루 날에는 부부가 만복사로 가서 기도를 올렸다.그

다음해 갑오년 초하룻날에도 다시 만복사로 가서 기도하였다.그날 밤

장육금불이 옥영의 꿈에 현신하였다.“나는 만복사의 부처라오.그대의

정성을 가상하게 여겨 기특한 사내아이를 점지해 줄 것이야.아이를

낳으면 반드시 이상한 징표가 있을 것이야.”때가 이르자 과연 한 사

내아이를 출산하였다.그런데 아이 등에 어린애 손바닥만한 붉은 점이

있었다.드디어 그 아이 이름을 몽석이라 하였다.80)

79)<行狀>,必生男子 以待吾還也.

- 39 -

위 인용문에서와 같이 최척은 결혼하고 오랜 시간이 지나도 자식이 없자

늘 근심을 갖고 절을 찾아가 지성으로 빌기를 반복한다.그리고 결국 장육금

불의 현신을 통해 꿈에도 그리던 사내 아이 둘을 차례로 점지 받게 된다.

<최척전>과 조위한의 실제의 모습이 똑같은 대목이다.그러나 조위한의 장남

‘倚’는 몸이 약해 안타깝게 16세를 넘기지 못하고 죽게 된다.이 슬픔은 그가

지은 祭文을 통해 애절하게 표현된다.

간절히 자식을 염원하며 기원했던 조위한의 실제적인 체험과 바람이 <최척

전>에 그대로 반영되는 한편,<최척전>에서 죽은 줄로만 알았던 큰 아들 몽

석을 기적적으로 다시 만나는 장면을 통해 조위한은 자식을 잃은 슬픔을 의

도적으로 거부하며 다시 재회를 이끌어 낸 것으로 풀이해 볼 수 있다.

4)중국문학에 대한 관심

조위한은 어려서부터 중국에 대한 관심이 아주 컸다.그와 관련한 기록인

<神道碑銘>,<行狀>등에 따르면 조위한은 열다섯,열여섯 살 때 이미 경서

를 외웠으며 先秦古文을 널리 섭렵하였다는 기록이 있다.문중에서 전하는

<年譜>나 <墓表>등 작자에 관한 여러 기록에서도 그가 중국의 전적을 두루

섭렵했다는 사실을 확인할 수 있다.조위한의 문집인『玄谷集』의 발문을 쓴

조경은은 조위한이 어려서부터 문장을 좋아하여 先秦과 兩漢의 문장이 아니

면 읽지 않았고『太史』와『戰國策』에 심취한다고 하였다.81)이경석은 서문에

서 조위한이 先秦과 兩漢,魏晋의 고문을 안 본 것이 없었으며『詩經』을 읊

어 듣는 사람들을 감동시킬 정도라고 하였다.82) 이것으로 보아 그가 일찍부

터 중국의 고전에 박식했음을 알 수 있다.이렇게 조위한이 어려서부터 중국

문화를 많이 배웠고 문물이 찬란했던 중국에 대한 관심과 동경이 강할 수밖

80)본 논문에 인용된 <최척전>의 번역문은 민영대의『조위한의 삶과 문학』을 참고하였음.

陟娶妻之後 所求如意 家業稍足 而常患繼嗣之尙遲 每以月朔 夫妻往禱於萬福寺 明年 甲午元月 又

往禱之 其夜丈六金身 見於玉英之夢曰

“我萬福寺之佛也 我嘉爾誠 錫以奇男子 生必有異相”

及期而果生男子 背上有赤痣 如小兒掌 遂名曰夢釋.

81)조위한,『玄谷集』,조경의 跋文.

82)위와 같은 책,이경석의 序文.

- 40 -

에 없었다.

한편 조위한은 벼슬에 오르기 전에 그와 막역한 친구인 허균과 중국 여행

의 험난함을 말하자 조위한은 “우리들이 중국에 태어나지 못한 것이 이미 불

행이라 하겠는데 하물며 행로의 수고로움으로 위대하고 장려한 구경을 폐할

것인가,이는 우물 안 개구리의 소견과 무엇이 다르겠는가?”라 하면서 자신이

과거에 급제하여 사신으로 발탁되면 반드시 함께 중국을 여행을 하기로 약속

하기도 하였다.83)중국에 태어나지 못한 것이 이미 불행이라 생각할 정도로

중국에 대한 동경을 나타냈다.행로가 고생스러워도 각오하려는 의지가 엿보

였다.조위한이 중국을 얼마나 동경했는지,중국에 대한 관심이 어느 정도였

는지,중국을 얼마만큼 긍정적으로 생각했는지 확인할 수 있다.

광해군 2년 8월(1610년)조위한이 예부랑중으로 재직하던 중 조위한은 때

마침 꿈에도 그리던 중국 여행의 기회를 잡게 된다.사은사 서장관으로 명나

라에 갈 수 있게 된 것이다.실제로 조위한은 중국 각지를 여행하면서 느낀

것을 시로 나타내는데,대표적인 작품으로 <渡三又河是日大風>,<大凌河>,

<小凌河>,<過寧遠衛>,<謁夷濟廟>,<入遼陽城二首>,<過李提督如松祠>,

<長城>,<山海關>,<波撼岳陽城>,<題滄浪亭>,<玉河館>,<秦皇島>,<在

西湖>,<遊太白山>84)등을 들 수 있다.이 시들이 지명이나 사당,성 이름을

제목으로 삼아 조위한이 행로를 알 수 있다.그리고 이런 여행 체험은 실제

로 작품 <최척전>에 잘 반영되어 나타난다.특히 <최척전>의 주인공인 최척

의 旅路 地域으로 소개되는 곳곳이 사실 조위한이 이때 당시 거쳐 갔던 지역

이었음을 알 수 있기도 하다.뿐만 아니라 작품에 등장하는 다양한 중국고사

의 활용도 중국에 대한 동격의식이 <최척전>에 녹아 있음을 보여주는 사례

들 중 하나이다.

특히 옥영이 정상사 집에서 공부하는 최척의 모습을 살펴보고 자신이 의탁

할 만한 낭군이라고 생각하고 최척에게 청혼의 뜻이 있는 <摽有梅>를 보내

면서 두 사람의 결연은 시작되는데,<摽有梅>는 중국『詩經』의 召南篇에 실

린 고사로 유명하다.<摽有梅>는 매실 열매를 던지면서 남자를 유혹하는 여

인의 노래로 특히 혼기에 차 있는 여인이 구혼의 뜻을 전하는 시로 알려져

83)허균,『惺所覆瓿藁』卷5,文部,<送趙持世赴京序>.

84)조위한의『玄谷集』에 수록하고 있다.

- 41 -

있는데,이를 <최척전>에 인용한 것이다.

또 <摽有梅>를 받은 최척이 옥영에게 답신한 글에서 중국 고사의 인용 대

목이 나온다.

아침에 글을 받고는 제 마음이 감동하였습니다.다시 시녀를 만나니

기쁨을 이길 수가 없습니다.매양 거울 속의 그림자만을 바라볼 뿐이

었습니다.또한 그림 속의 사람을 불러낼 수도 없었습니다.거문고 소

리로 마음을 움직이게 하고 상자 속의 향을 훔칠 수 있다는 것을 모르

는 바가 아닙니다.하지만 봉래산이 얼마나 깊으며 약수가 얼마나 멀

리 있는지를 알 수가 없었습니다.이리저리 궁리하다 보니 심신이 모

두 지치고 말았답니다.그런데 오늘은 뜻밖에도 양대의 비가 홀연히

꿈에 나타나고 서왕모의 서신이 문득 도착하였습니다.속히 진진의 우

호를 맺음으로써 월하노인의 인연을 이룰 수 있다면 삼생의 소원을 이

루어 동혈의 맹세를 저버리지 않을 것입니다.글로 말을 다 적을 수

없으니 어떻게 마음을 모두 전할 수 있겠습니까?85)

여기서 시녀(靑鳥)는 반가운 使者나 편지를 이르는 말로 푸른 새가 온 것

을 보고 동방삭이 서왕모의 사자라고 한 漢武의 고사에서 유래한다.<최척

전>에서 ‘청조’는 최척에게 글을 전해준 옥영의 시비 춘생을 가리키는 말이

다.

거문고 소리로 마음을 움직이는 것(琴心 可挑)은 司馬遷의『史記』의 <司馬

相如列傳>의 ‘而以琴心挑之’에서 유래한 고사이다.한나라 때 卓王孫은 음율

을 좋아하고 과부가 된 卓文君이라는 딸이 있다.司馬相如가 卓文君의 마음

을 유혹하기 위하여 거문고를 타고 자신의 사랑하는 마음을 전한다.여기 ‘琴

心 可挑’는 거문고 소리에 실은 탄주자의 마음이다.즉,여자의 마음을 움직

이려고 거문고를 타는 사람의 마음을 뜻하는 것이다.상자 속의 향을 훔칠

수 있는 것(篋香 可偸)은『晉書』<賈謐傳>의 ‘韓壽偸香’에서 유래한 고사이

다.정당하지 않은 방법으로 남녀가 결합함을 이르는 말이다.봉래산이 얼마

85)朝承玉音 實獲我心 卽逢靑鳥歡喜難勝 每憑鏡裡之影 難喚畵中之眞非不知琴心 可挑篋香 可偸而實

未側 蓬山幾重 溺水幾里 經營計較之際 鹹已黃 而項已枯矣 不意今者陽臺之雨 忽然入夢王母之書

遽爾來報倘 成秦晋之好 結月老之繩 則庶遂三生之願 不偸同穴之盟 書不盡言言豈悉意.

- 42 -

나 깊으며 약수가 얼마나 멀리 있는 것(蓬山幾重,溺水幾里)에서 ‘蓬山’은 중

국 전설에서 나타나는 가상적 靈山인 三神山 가운데에 있으며,신선이 살고

불로초와 불사약이 있다고 한다.또 蓬丘,蓬島,蓬萊,蓬山,蓬壺이라고 부른

다.‘溺水’는 신선이 살았다는 중국 서쪽의 전설적인 강이다.길이가 3천 리나

되며,부력이 매우 약하여 기러기의 털도 가라앉는다고 한다.‘蓬山幾重,溺水

幾里’은 여기서 사랑하는 사람과 가깝게 있으면서도 쉽게 만날 수 없고 안타

깝게 여기면서 인용한 고사이다.심신이 모두 지치고 말았다는 것(馘已黃,而

項已枯矣)은『庄子』의 <列禦寇> ‘槁項黃馘’에서 유래한 고사이다.사람의 목

이 말라빠지고 얼굴이 누렇게 되고 건강하지 않은 모습을 형용한다.

양대의 비(陽臺之雨)는『文選』에 실린 초나라 宋玉의 <高唐賦>의 ‘巫山之

夢’또는 ‘巫山之雨’에서 유래한 것이다.남녀간의 密會나 情交를 이르는 말이

다.중국 초나라의 襄王의 선왕이 낮잠을 자다가 꿈속에서 무산의 神女를 만

나 즐거움을 누렸다는 고사에서 유래한다.‘陽臺’는 四川省의 巫山縣 부근의

산 이름을 가리키며 일반적으로 남녀가 密會하는 곳이라 한다.서왕모의 서

신(王母之書)은 서왕모가 동방삭에게 보낸 편지로 반가운 글이라는 뜻이다.

서왕모는 먼저『山海經』에서 나타난다.중국 崑崙山에 사는 사람 얼굴에 호

랑이의 이빨,표범의 털을 가진 신선이라고 한다.그러나 일반적으로는 불사

의 약을 가진 선녀라고 전해진다.漢代에 서왕모의 이야기가 민간에 널리 퍼

졌다.진진의 우호를 맺는 것(成秦晋之好)은 춘추전국시대 秦과 晋나라 사이

에 대를 이어 혼인을 맺던 세의가 있었음을 이르는데,전하여 남녀가 결혼하

는 것을 말한다.월하노인의 인연을 이루는 것(結月老之繩)은 중국 당나라의

韋高가 달밤에 어떤 노인을 만나 장래의 아내에 대한 예언을 들었다는 데서

유래한다.전설에서 월하노인이 가지고 있는 주머니의 붉은 끈으로 남녀의

인연을 맺어 준다고 한다.여기서 최척이 옥영과 정상적인 과정을 거쳐 결연

을 이루고 싶다는 뜻이다.이 두 고사는 사랑하는 남녀가 결혼하는 것을 말

한다.동혈의 맹세(同穴之盟)는『詩經』의 <王风·大车>의 ‘谷則異室,死則同穴’

에서 유래한 고사이다.부부가 죽어서 같은 무덤에 묻힌다는 맹세로,흔히 부

부의 금슬이 좋음을 비유한다.여기서는 최척은 옥영에게 ‘부부가 되자는 맹

세’라는 뜻이다.

- 43 -

저는 서울 도성에서 생장하였기 때문에 여인의 정정한 행실에 대하

여 조금은 알고 있습니다.그런데 불행하게도 일찍 부친을 잃었고 자

라서는 난리까지 만났습니다.혼자서 홀어머니를 섬기며 형제도 없이

살면서 남방으로 이리저리 떠돌다 친척에게 의탁하였던 것입니다.나

이 이십이 다 되도록 지아비도 만나지 못하였습니다.이제 하루아침에

전쟁이 터져 도적들이 횡행하고 있습니다.옥 같은 몸을 지키기가 쉽

지 않을 것이며,강포한 자들의 추행을 면하기 어려울까 항상 두렵습

니다.그 때문에 늙은 어머니도 상심하여 저의 신세를 염려하고 계십

니다.그러나 걱정스러운 바는 오히려 넝쿨풀이 의탁할 만한 곳은 반

드시 큰 나무이어야 한다는 사실입니다.인생 백 년의 고락이 실로 남

의 손에 달려 있기 때문입니다.만일 그만한 사람이 아니라면 어떻게

평생을 바라보며 살 수 있겠습니까?그런데 근래 낭군을 뵈오니 말하

는 소리가 종용하고 몸을 놀리는 모습은 한아하였습니다.그리고 성실

하고 믿음직한 기색이 환하게 얼굴에 드러나 있었습니다.훌륭한 지아

비를 구하려 한다면 그대를 버려두고 다시 누구를 얻을 수 있겠습니

까?다른 사람의 아내가 되기보다는 차라리 그대의 첩이 되는 편이 나

을 것입니다.하지만 저는 운명이 기구하니 낭군에게 합당하지나 않을

까 하여 두렵습니다.어제 시를 보냈던 것은 음란한 생각을 가지고 했

던 것이 아니었습니다.다만 낭군의 태도를 헤아려 보고자 하였을 뿐

이었습니다.제가 비록 보잘것없으나 애초 저자 거리의 여자는 아니랍

니다.어떻게 남몰래 담을 넘어 도망갈 수 있겠습니까?반드시 부모님

께 알리고 혼인의 예를 갖추어야 할 것입니다.그렇게만 된다면 정절

과 믿음을 스스로 지킬 것입니다.감히 남편 반드는 일을 게을리 할

수가 있겠습니까?시를 던져 먼저 욕되게 하였고 스스로 중매하는 더

러운 행실을 다시 저질렀습니다.이제 다시 사사로운 편지를 주고받고

자 한다면 더욱 유한한 정조를 잃게 될 것입니다.이제는 서로의 마음

을 잘 알았으니 부질없이 편지를 전할 펼요가 없겠지요.오늘부터는

반드시 매파를 통하여 연락하여야 할 것입니다.제가 거듭 행로의 놀

림을 받지 않게 해주신다면 천만 다행이겠습니다.86)

86)妾生長輦殻之下 粗識貞靜之行 而不幸 早失嚴父 生丁亂難 獨奉偏慈 終鮮兄弟漂淪南土僑寄宗黨

年垂及筓 尙恐一兵戎搶攘 盜賊橫行 則難保珠玉之沈碎 不無强暴之所污 以此老母傷心 以我爲念 然

而猶所患者 絲蘿所托 必在喬木 百年苦樂 實有他人 苟非其人 豈可仰望而終身 近觀郎君 辭氣雍容

- 44 -

위의 인용문은 옥영은 최척에게 보낸 두 번째 편지의 내용이다.서울 도성

(輦殻之下)은 예로부터 전하는 成語인데 ‘천자가 타는 수레 아래’라는 뜻으로

전하여 ‘京城’을 가리키는 말이다.넝쿨풀이 의탁할 만한 곳은 반드시 큰 나무

이어야 한다는 것(絲蘿所托 必在喬木)은 중국 당나라 杜光庭의『虬髥客傳』의

‘絲蘿非獨生,願托喬木,故來奔爾.’에서 유래한 고사이다.菟絲와 女蘿가 큰 나

무에 의탁한다는 뜻으로 여자가 훌륭한 남자에게 의지하여 그 처첩을 됨을

이른다.남편 반드는 일(案擧之敬)은『後漢書』의 <梁鴻傳>에서 나온 梁鴻의

아내인 孟光의 ‘擧案齊眉’고사에서 유래한 것이다.부부의 도리를 다해 남편

을 지극히 공경한다는 뜻이다.서로의 마음을 잘 알았다는 것(肝膽相照)은 송

나라 趙令畸의『侯鯖彔』의 ‘同心相親,照心照膽壽千春.’에서 유래한 것이다.서

로 마음을 터놓고 친밀히 사귄다는 뜻이다.

5)의병활동과 중국 여행

이밖에 <최척전>과 작가 조위한 사이의 상관성에서 찾을 수 있는 것은 의

병 활동과 조위한이 전란을 통해 가족을 읽고 절망에 빠져 지내다 중국으로

떠나 방랑객이 되고자 하는 부분 등을 들 수 있다.

<최척전>에서 주인공 최척은 임진왜란이 발발하자 당시 남원에서 의병에

참여하게 되는데,조위한 또한 임진왜란 당시 남원에 피난 와 있으면서 김덕

령 장군의 수하에 들어가 왜적을 물리치는 일에 참여하고 명나라 군사들과

교류하였다.87)또 조위한은 전쟁으로 말미암아 사랑하는 딸과 어머니,그리고

擧止閑雅 誠信之色 藹然於面目 若求賢夫 拾子伊 誰與爲人妻 寧爲老子之妾 而薄命崎嶇 恐不得當

也昨者投書 非爲其誨淫之意也 只欲試郎 君之俯仰也 妾雖無狀 初非依市之徒 寧有鑽穴之逃心 必告

父母 終成委禽之禮 則貞信自守 敢懈擧案之敬 投詩先讀 已犯自媒之醜行 欲往復私書 尤失幽閑貞操

今旣肝膽相照 不須書札浪傳 自此以後 必以媒妁相通 以母令妾 重貽行路之譏 千萬幸甚.

87)<神道碑銘>,先是十餘年間倭寇猶未平 嘗從金將軍德齡 試軍旅事 天將有愛公者 公欲隨入朝中博觀

天下.

김덕령(1567~1596)은 본관 광산.자 경수(景樹).시호 충장(忠壯).광주(光州)출생.임진왜란이

일어나자 담양부사 이경린(李景麟)·장성현감 이귀(李貴)의 천거로 종군 명령이 내려졌으며,전주

의 광해분조(光海分朝)로부터 익호장군(翼虎將軍)의 군호를 받았다.1594년 의병을 정돈하고 선

전관이 된 후,권율(權慄)의 휘하에서 의병장 곽재우(郭再祐)와 협력하여,여러 차례 왜병을 격파

하였다.1596년 도체찰사 윤근수(尹根壽)의 노속(奴屬)을 장살(杖殺)하여 체포되었으나,왕명으로

- 45 -

아내를 잃게 되는 불행으로 실의에 빠지고 세상에 살 뜻을 잃게 된다.이에

의병활동 중 만났던 명나라 장수를 따라 중국 유랑의 길을 택하고자 결심하

나 형의 만류로 포기한 바 있다.

반면 <최척전>에서는 최척이 전쟁으로 가족들이 모두 죽었다고 판단하고

절망에 빠져 중국 여행을 떠나고 한 때 신선술에 탐닉하여 청성산을 향해 가

지만 도중 ‘주우’라는 인물을 만나고 주우의 만류로 청성산행을 포기하고 함

께 장사하는 것으로 급선회하게 된다.

이상과 같이 <최척전>은 작가 조위한의 삶과 염원이 그대로 표방된 작품

임을 알 수 있다.여기서 <최척전>의 문학적 가치이자 작가의 의식의 소산을

발견할 수 있는데,조위한은 <최척전>을 통해 당대의 현실에 대한 아픔을 가

감 없이 묘사해 놓았다.특히 조위한이 현실에서 이룰 수 없었던 가족 간의

이별을 <최척전>에서는 주인공들의 집념으로 극복해 내며 결국 ‘재회’를 성

취해 나가는 이야기로 전란이 몰고 온 아픔과 절망을 가족애를 중심으로 극

복해 내고 있다.이것이야말로 17세기의 역사를 가로지르는 <최척전>이 갖고

있는 최상의 가치일 것이다.억눌린 슬픔과 아픔으로 절망에 젖은 조위한과

당시 모든 민중들에게 조위한은 <최척전>을 통해 함께 공감할 수 있는 희망

의 메시지를 전달한 것이다.

또 작품에 등장하는 최척의 모습 어디에도 양반의 권위적인 면모은 없다.

양반임에 틀림없지만 <최척전>을 통해 형상화 된 최척은 부귀,권력과 출세

를 추구하는 전형적 양반 인물 유형이기보다 가족을 사랑하는 전형적인 한

인간애의 모습을 지향해 내고 있다.동시에 전란에 속수무책으로 당할 수밖

에 없는 민중의 모습으로 등장하며 ‘고생담’을 나누는 가운데 그로부터 기층

적 삶의 현장에서 갈등하는 민중의 모델로서 대표성을 띤 인물로 나타난다.

조위한은 양반이면서 동시에 결코 양반으로서의 모습이 아닌 가장 인간적인

석방되었다.다시 의병을 모집,때마침 충청도의 이몽학(李夢鶴)반란을 토벌하려다가 이미 진압

되자 도중에 회군하였는데,이몽학과 내통하였다는 신경행(辛景行)의 무고로 체포·구금되었다.혹

독한 고문으로 인한 장독(杖毒)으로 옥사하였다.

1661년(현종 2)신원되어 관작이 복구되고,1668년 병조참의(參議)에 추증되었다.1678년(숙종

4)벽진서원(碧津書院)에 제향되었고,1681년 병조판서에 가증(加贈)되었다.영조 때 의열사(義烈

祠)에 형 덕홍(德弘)·아우 덕보(德普)와 병향(竝享)되었고,1788년(정조 12)좌찬성에 가증되었다.

1974년 광주 충장사(忠壯祠)를 복원하여 충훈을 추모하고 있다.생애와 도술을 묘사한 작자·연대

미상의 전기(傳記)소설 <김덕령전>이 있다.

- 46 -

모습의 최척을 통해 입신양명과 유학적 이념을 제거해 버린다.그리고 이러

한 인간적인 면을 부각하는 인물 설정은 비단 최척 뿐만 아니라 작품에 등장

하는 옥영 등 주요,주변 인물 모두에게 동일하게 투영된다.<최척전>에서

등장하는 이들 인물들의 관심사와 이야기의 초점은 오직 당시의 전란이 몰고

온 아픔에 향해 있고,이 아픔은 또 당시를 살아가는 기층 민중,양반 가리지

않고 모두에게 당면한 아픔이요,인간적인 비애가 되어 있다.조위한은 이 인

간적인 비애를 <최척전>을 통해 휴머니즘이라는 장치를 통해 극복해 내기를

원했던 것이다.

이러한 관점에서 <최척전>은 불교계 소설,사실계소설,포로소설 등 다양

한 소설 유형 속에서도 무엇보다 휴머니티 강한 인간 중심의 소설로서의 가

치가 돋보인다고 할 수 있다.

- 47 -

Ⅲ.<최척전>의 작가의식 분석

1.역사에 대한 작가의식

앞에서 살펴본 바와 같이 <최척전>은 작가 조위한이 남원에 거주할 때 최

척을 만나 그의 체험을 전해들은 내용을 적은 것이다.그런데 작품의 내용과

작가의 경험을 대비해 보면 대부분의 내용은 오히려 작가 조위한의 체험이

더 많은 분량을 차지함을 알 수 있다.

작품의 역사적 배경은 임진왜란,정유재란,그리고 호족의 명나라 침입 전

쟁 등 실제의 전쟁 선조 25년(1592년)에 일어난 임진왜란,1597년에 일어난

정유재란,광해군 10년(1618년)에 호족의 명나라 침입 전쟁도 동시에 작가 조

위한이 살던 시대였다.그러면 조위한이 어떤 의식을 표현하기 위해서 역사

적 사건을 중시하고 있는 것일까?본장에서는 임진왜란,의병참여,그리고 호

족 명나라 침입 사건으로 나누어 조위한이 작품에서 드러낸 시대의식을 살펴

보고자 한다.

임진왜란은 선조 25년(1592년)에 일본이 조선의 땅을 침략한 전쟁이다.이

전쟁으로 인해 조선은 큰 피해를 입었다.이 무렵 明淸교체기를 맞이하여 중

국의 중심 권력은 명나라에서 청나라로 이동할 징조를 보이고 있었다.일본

권력의 구심점은 豊臣秀吉에서 德川家康으로 바뀌기 전이었다.

그 당시에 조선은 일본의 정치 상황에 대한 무지와 東西分黨으로 인한 양

반 관료들의 분열과 대립에서 야기된 南倭北胡의 침입에 대한 국방 대책의

소홀함 때문에 속수무책이었다.조선은 중앙집권적 권력구조를 가지고 있었

다.핵심 권력자들의 다툼은 국력의 저하는 물론 건국이념 그 자체를 파괴하

게 되었다.이 권력다툼은 새로운 의식을 가지고 중앙으로 진출하려는 사림

세력을 꺾기 위하여 사화를 일으키게 되는데 이 모두가 자신이 확보한 권력

을 유지하고자 한 것에 기인한다.88) 이러한 현실을 직시하고 李珥가 南倭北

胡의 침입에 대비하기 위하여 십만양병설을 주장하였는데 국가재정의 허약으

88)이장희,『임진왜란사연구』,아시아문화사,1999,pp.19~23.

- 48 -

로 실현되지 못하였다.사회는 근본적인 문제를 해결하지 못한 채 전쟁을 맞

았다.거듭된 패전을 당했던 조선은 중국 명나라에게 구원 요청을 하였다.임

진왜란은 조선,중국,일본 삼국으로 확대되고 7년간을 진행하였다.당시 중

국 명은 중국 대륙을 중심으로 동․서․남․북의 조공국가와 일정한 정치․경

제적․문화관계를 유지하였다.89) 조선과 중국 명나라는 조공관계였다.이 때

의 조공관계는 정치적 관점에서 보면 보호와 복종의 관계인데,명은 상대국

가가 제3자로부터 침략을 당하거나 내부적 권력 찬탈이 발생하였을 때는 강

력하게 간섭하거나 경고하기도 하고,때로는 불간섭하였다.90)이러한 명과의

관계는 임진왜란을 겪으면서 명군이 참전하는 계기가 되었다.그리고 명은

이 조선에서 일어난 전쟁이 중국 중심부로 확산되어 올 것을 우려하여,조선

에 파병함으로써 사전에 그 위험을 차단하려는 의도를 가지고 조선에 군사를

파견하였다.91)선조 25년(1592년)7월,처음으로 파병했는데 평양에서 대패하

였다.일본군에 대한 인식이 달라지고 다음해에 대규모의 파병이 이루어졌다.

조선은 이런 관계로 맺어진 崇明思想이 임진왜란 때문에 더욱 굳어졌다.

그런데 7년간에 걸친 전쟁은 조선에게 큰 사회적 변동을 일으켰다.전란으

로 인한 인명의 손실,田結의 감축과 각종 시설의 파괴는 엄청난 것이었으며

그 복구를 위해서는 오랜 기간에 걸쳐 막대한 노력과 재원을 기울여야 하였

다.또 전쟁과정에서 여실히 드러난 위정자 층의 무기력과 분열,그리고 이로

말미암은 그들의 정신적 위축과 지배층으로서의 권위 실추는 그 후 지배체제

의 동요,사회기강의 이완 현상으로 직결되어 가고 있었다.지배층에 대한 불

신과 백성들의 경제적 궁핍이 극심하여지면서 조선 사회의 근간을 이루던 사

회제도와 가치 체계도 변화되기 시작하였다.92)더구나 커다란 전쟁을 치르고

제대로 회복될 시간도 없이 선조가 죽고,이어 광해군이 즉위하였다.광해군

은 즉위하자마자 유일한 혈육인 형 임해군에게 역모 혐의를 씌워 강화도로

유배 보냈다가 처형하였으며,93) 많은 이복동생들을 제거하였다.이어 선조의

89)강동엽,「‘최척전’에 나타난 임진왜란과 동아시아」,『동악어문논집』제38집,동악어문학회.

2001,p.134.

90)전해종,『한중관계사연구』,일조각,1970,p.8참조.

91)최소자,『사명당 유정』,지식산업사,2000,pp.404~405.

92)권혁래,『조선 후기 역사소설의 성격』,도서출판 박이정,2000,p.21.

93)『璿源譜略』에 의하면 宣祖는 첫 번째 왕비였던 懿仁王后에게서는 所生이 없었고,後宮인 恭嬪

金씨에게서 臨海君․光海君,仁嬪 金씨에게서 義安君․信聖君․定遠君,順嬪 金씨에게서 順和

- 49 -

遺敎에 언급된 일곱 신하 유영경․한응인․박동량․신흠 등을 멀리 유배 보

냈으며 이들 중 더러는 죽음에 이르기도 하였다.즉위 5년에는 癸丑獄事를

일으켜 선조의 嫡統이며 자신의 이복동생인 영창대군을 비롯하여 인목대비의

친정 가족들,이외에도 수많은 반대파 세력을 제거하였다.94)그 사이 조선의

기반마저 흔들리는 위기를 맞았지만 백성들도 형언할 수 없는 고통과 슬픔을

겪었다.이것을 다음의 기술에서 확인할 수 있다.

先王朝의 癸巳․甲午年 사이에,새로 倭寇의 침략을 겪은 다음이어

서,무명 한 필 값이 쌀 두 되었으며 말 한 필 값이 쌀 서너 말에 지

나지 않았다.굶주린 백성들은 白晝에 사람을 무찔러 죽이고,父子․夫

婦가 서로 잡아먹는 지경에 이르렀다.그 위에 전염병이 겹쳐서 길에

는 죽은 사람이 서로 베개를 하였으며,水口門 밖에는 시체가 산더미

처럼 쌓여 성보다 두어 길이나 높았으므로 僧徒를 불러다가 매장하는

데 을미년에 가서 겨우 마쳤다.95)

임진년 난리 후로 백성들이 모두 떠나고 흩어져서,비록 大家世族이

라도 모두 생업을 잃고 거지가 되어 돌아다녔으며,여자들은 높고 낮

은 사람을 가릴 것 없이 적들의 손에 몸을 더럽힌 자가 몹시 많았다.

이 중에서 뚜렷이 나타나게 절개를 세운 자는 자정에서 알아보고 旌門

을 세웠다.시체는 쌓여 들에 가득하고 매장된 것은 얼마 없었다.아비

가 자식을 팔고 남편이 아내를 팔았으며,癸巳年 봄에 이르러서는 사

람들끼리 서로 잡아먹고 시체를 쪼개어 앞을 다투어 물어뜯으며,골육

끼리도 또한 서로 죽이는 자도 있었으니,우리 동방에 변란이 있은 후

로 참혹하기 오늘과 같은 때는 없었다.96)

君,靜嬪 閔씨에게서 仁聖君․仁興君 등 13명의 王子와 10명의 翁主가 있었다.臨海君은 光海

君과 같은 어머니에게서 태어난 형제인바 이미 어머니도 죽었고,이때에 이르러는 光海君의 유

일한 혈육이었다.

94)민영대,앞의 책,『조위한의 삶과 문학』,p.31.

95)先王朝癸巳甲午年間 新經倭寇 木綿一匹直米二升 一馬價不過三四斗 飢民白晝屠剪 至父子夫婦相

殺食 重以疫癘 道路死者相枕 水口門外 積屍如山 高於城數丈 募僧徒埋瘗之 訖乙未乃至(卷一,災

異部,饑荒條).南晩星,『芝峰類說』,卷一,災異部,<饑荒條>,乙酉文化社,1978,p.44.

96)민족문화추진회,『국역대동야승』권14,(『大東野乘』卷55<聞韶漫錄>),1974,p.42.

- 50 -

그런 안팎이 모두 기근에 허덕이고 양식을 운반하기도 힘든데다가

노약자는 병들어 누웠고 젊은 장정들은 도둑이 되고 만 형편이었다.

더욱이 질병이 심해서 쓰러져 죽는 자 그 수를 알 수 없었으며,심지

어는 父子와 夫婦가 서로 뜯어먹기까지에 이르렀다.노천에 뒹구는 뼈

만 짚단 같이 늘어져 있었다.97)

위의 글을 통하여 당시에 돈 있어도 쌀을 구하지 못하는 경제 상황을 알

수 있다.굶주림이 심해서 부자,부부가 서로 잡아먹는 지경에 이르렀고 전염

병은 성행하여 이로 인해 죽은 사람이 산더미처럼 쌓였다는 당시 전쟁의 실

정이었다.작가 조위한이 이런 정치의 부패와 백성들이 핍박당하는 현실을

보고 <流民嘆>노래를 지었다.이 노래 조선 사회에 크게 유행하여 광해군에

게 미움을 받아 죽을 위기를 초래하기도 하였다.98)

중국 명나라도 재정적 어려움을 초래하였고 세력이 약화되었다.동북지방에

서 세력을 확장하는 女眞族을 견제할 수 없어서 明淸 교체를 하게 되었다.

명에 의하여 좌우되던 17세기 동아시아 국제질서의 중심세력은 후금에서 청

으로 발전하면서 청으로 옮겼다.

당시의 일본 경우에는 戰國時代 말기에 전국을 통일시키려던 織田信長이

살해되고,부장였던 豊臣秀吉이 권력을 쟁취하였다.豊臣秀吉이 중국 대륙을

정복하기 위하여 조선에게 도움을 청하였는데 뜻을 이루지 못했기 때문에

‘假道入明’을 구실로 조선을 침략하고 임진왜란을 일으켰다.그러나 전쟁의 목

적을 이루지 못한 豊臣秀吉은 선조 30년(1597년)에 다시 조선을 침략하였다.

전쟁은 豊臣秀吉의 죽음으로 끝났다.豊臣秀吉의 정치적인 세력 확장이 실패

로 돌아가고 사망한 후에 關東지방에 근거를 둔 德川家康이 실권을 장악하고

德川幕府의 시대가 시작되었다.豊臣秀吉과 달리 德川幕府가 조선에게 수교

를 강력히 요구하여 조선과 국교가 재개되었다.그 이후 약 200여 년간 조선

과 일본의 국교가 지속되어 평화가 형성되었다.한편,임진왜란 때문에 국력

97)李民樹,『懲毖錄』권2(乙酉文庫 33),乙酉文化社,1970,p.188.

98)緯韓少有文名 善諧學 多爲禮法之士所詘 昏朝時作流民嘆 備陳其時政 亂民困之狀 一時傳之爲絶唱.

『仁祖實 錄』권21,7년 기사조,

<年譜>,目賦役重 餓爭載塗 乃以俗諺作 辭意悲惋 曲盡情態 一時膾炙 以此流入宮中 至於光海 中

外物議幾 不免奇禍 秋後當修史白江李公特爲採見其事.

<神道碑銘>,又作流民嘆一篇 極道人民愁苦邦家顚覆狀 主見而惡之.

- 51 -

이 쇠퇴한 명나라는 새로 발흥한 후금에게 국경을 침범당하여 조선에 구원병

파견을 요청하였다.그 당시 조선은 발흥하는 호족을 무시할 수 없고 임진왜

란 때 구원병을 보내 전쟁을 도와주었던 명나라의 은혜도 저버릴 수 없는 상

황이었다.그런 상황에 광해군은 강홍립을 도원수로 하여 요동출병을 명하였

지만 상황에 따라서 판단하도록 하였다.만약에 명나라가 승리할 수 없으면

호족에게 항복하고 명나라가 승리할 것 같으면 명나라를 위해 끝까지 싸워야

된다고 명하였다.광해군이 1623년에 인조반정으로 물러나고 인조 신정부는

親明排淸政策을 시행하여 청나라에게 두 차례의 호란을 당하였다.결국은 조

선은 명나라와의 관계를 완전히 끊고 청나라에 부속되었다.

이런 시대에 작가 조위한이 <최척전>을 창작하였다.조위한이 이런 현실에

대한 의식은 <최척전>에서 형상화시킨 당시 사람들의 구체적인 모습을 통하

여 잘 나타나 있다.

1)임진왜란에 대한 역사적 인식

작가 조위한은 선조․광해군․인조 3대에 걸쳐 살았던 인물이다.이 기간 속

에 임진왜란․정유재란․호족의 명나라 침입 전쟁이 포함되어 있어서 그의

삶은 처절한 전쟁 체험을 피할 수 없었다.조위한은 임진왜란을 당하여 가족

을 거느리고 경기도 연천․토산 등지로 피난하였다가 겨울에는 다시 어머니

의 친정이 있는 남원으로 내려와 피난살이를 하였다.99) 피난길에 유일한 어

린 딸을 추위와 굶주림 때문에 잃고 남원에 이르러서 어머니를 잃는 슬픔을

당하였다.정유재란이 일어날 때 전라도 봉산으로 피난하였고 나주에서 신혼

생활을 하던 동생이 걱정되어 내려갔다가 제수의 殉節을 목도하였다.가족을

잃고 상심에 빠져 세상에 살 뜻을 잃은 채 중국의 명승지인 江浙․蘇杭을 여

행하고자 명나라 군사와 약속하고 떠나려다 형 유한의 만류로 포기하였다.100)

조위한은 가족관계에 있어서 안타까운 경험을 하였다.이렇게 모든 사람에게

99)朴應犀之獄條 前判官趙緯韓供 臣率老母避亂南原 兄緯韓扈從全州.이긍익,『燃藜室記述』,卷20.

100)…與天朝將士吳明濟會遊龍山 欲偕入江浙不果 文集有獨身飄泊于龍山 旣無父母又無妻子 不樂於

人世 將有出塵遠遊之志 適遇天將水兵之來泊于江上 得與浙人相善 約與之偕入東吳 浪迹於蘇杭之

間 而爲仲氏泣挽 不得遂去.『玄谷集』卷之十三,<祭亡子倚文>.

- 52 -

불행을 초래할 수 있는 전쟁이 일어나서는 안 된다는 反戰의식을 자신의 경

험을 통해 강화시키고 있다.이런 작가의 반전의식을 작품에서도 잘 나타나

있다.

그러자 그의 아버지가 주의를 주었다.

“네가 공부는 하지 않으니 무뢰한과 다름이 없구나.필경 어떤 사람

이 되려고 그렇게 하는 것이냐?하물며 지금 나라에서 군사를 일으키

고자 고을마다 군사를 모집하고 있지 않느냐?활쏘기나 사냥을 일삼아

늙은 아비에게 근심을 끼치지 말아라.스승에게 가르침을 받으며 과거

공부에만 열중하려 보거라.그러면 비록 급제하여 이름을 신적에 올리

지 못하는 경우라 하더라도 무기를 들고 군사로 종군하는 일만은 면할

수 있지 않겠느냐.성 남쪽에 사는 정상사라는 사람은 내 어린 시절

친구로 학문에 힘써 문장이 훌륭하단다.초학자는 가르칠 만할 것이다.

어서 찾아가 배우도록 하거라.”최척은 그날로 서책을 준비하고 정상

사를 찾아가 배움을 청하고 부지런히 공부하였다.101)

위의 인용문의 내용은 최척의 아버지 최숙이 공부 안하고 친구와 어울려

놀기를 좋아하는 최척에게 공부하라고 권유하는 내용이다.공부 시키는 이유

는 자식의 사회적 출세나 가문의 중흥에 있진 않고 전쟁이 일어났으니 과거

에 급제하면 군역을 면할 수 있다는 것이다.이것은 그 당시 양반들의 입신

양명의 관념과 완전히 다르다.<홍길동전>에서 길동이 ‘대장부가 세상에 나

매 孔孟을 본받지 못하면 차라리 병법을 배워 대장인을 요하에 빗겨 차고 동

정서벌하여 국가에 대공을 세우고 이름을 만대에 빛냄이 장부의 快事라102)’라

는 말을 하였다.즉,장부는 모름지기 文이 아니면 武를 통해서 입신양명해야

하는 유가 관념이다.그런데 최척은 이런 文武를 통한 입신양명의 관념에서

벗어나 군역을 면하기 위해서 아버지 친구인 정상사에게 가르침을 받으며 부

101)其父嘗誡之曰

“汝不學無賴 畢竟做何等人乎 況今國家與戎 州縣方徵武士 汝欲射無獵爲事 貽老父憂 屈首受書

從事於擧子業 雖未得策名 登第亦可免負羽從軍 城南有鄭上舍者 余少時友也 力學能文 可以開導

初學 汝往使之”

陟卽日挾冊 及門請業不輟.

102)경판 24장본 <홍길동전> 부분을 참조.

- 53 -

지런히 공부를 하게 된다.전쟁에 참전하지 않기 위해서 모든 노력을 한다.

최숙과 최척의 이런 행동이 그 당시 백성들의 참전 기피의식을 볼 수 있다.

만약에 최척이 군사로 징집되면 늙은 아버지가 의지할 사람이 없을 것이다.

전쟁은 가족 이산을 초래하는 주요 원인이 되었다.누구라도 고통과 슬픔을

초래할 수 있는 전쟁에 참전하는 것을 싫어한다고 할 수 있다.여기서 조위

한이 군사 징집을 반대하는 태도를 알 수 있다.즉 반전의식의 발로이다.

“제 주인 댁은 본래 서울 숭례문 밖 청파리에 있었습니다.낭자의

부친은 이경신으로 일찍 세상을 떠나셨습니다.그러므로 어머니 심씨

홀로 낭자와 함께 살고 있었답니다.낭자의 이름은 옥영으로 낮에 시

를 던졌던 사람이 바로 그 낭자입니다.지난해에는 난을 피해 강화로

갔다가 그곳에서 배를 타고 나주의 회진으로 가셨습니다.그리고 가을

에는 다시 회진에서 이곳으로 옮겨왔습니다.이 집의 주인은 우리 마

님과 친척이라서 우리에게 매우 잘해 주십니다.…”103)

위의 글은 여주인공 옥영의 계집종이 춘생은 최척에게 알려준 옥영에 관한

이야기이다.임진왜란 때 옥영은 어머니 심씨를 모시고 서울에서 살다가 전

쟁을 피하기 위하여 배를 타고 강화도 갔다가 나주 회진을 거쳐 어머니의 외

척이 살던 남원으로 왔다.옥영뿐만 아니라 그 당시 전쟁으로 인한 그 당시

사람들이 누구나 다 겪었던 피난 생활이 틀림없다.이 부분은 작가 조위한의

피난 생활과 아주 비슷하다.조위한이 직접 임진왜란을 당하여 고향을 떠나

고 가족을 거느리고 정처 없이 돌아다녔던 고통스러운 체험이 작품에서 자연

스럽게 나타난 것이다.

① 정유년 팔월 적병이 남원성을 함락하자 사람들은 모두 도망가 숨

었다.최척의 일가도 역시 지리산 연곡으로 몸을 피했다.최척은 옥영

에게 남장을 착용하게 하였다.그러자 많은 사람들 속에 섞여 있어도

그녀를 여자로 알아보는 사람이 아무도 없었다.산으로 피한 지 여러

103)“本家本在京城 崇禮門外靑坡里 主父李景新早沒 寡母沈氏獨與處子居焉 處子名玉英 投詩者是也

上年避亂 自江華乘船 來泊于羅州會津 及秋自會津 轉來于此 此家主人 與兒主母家族待之甚厚

…”.

- 54 -

날이 자나자 양식이 떨어져 장차 굶어죽을 지경에 이르렀다.최척은

몇몇 장정들과 함께 산에서 내려와 양식을 구하고 적세도 탐지하려 하

였다.일행이 구례로 갔다가 문득 적병과 조우하자 최척은 바위와 수

풀에 몸을 숨겨 화를 피했다.그러나 그날 적병이 연곡으로 들어가 온

산야를 휘저으며 살상하고 약탈하여 아무 것도 남겨놓지 않았다.하지

만 최척의 일행은 길이 막혀 꼼짝할 수가 없었다.사흘이 지나 적병이

물러간 후 최척은 다시 연곡으로 들어갔다.그런데 연곡에서 볼 수 있

는 것은 시체가 여기저기 나뒹굴고 유혈이 낭자하여 시내를 이룬 모습

뿐이었다.마침 숲 속에서 은은하게 신음하는 소리가 들렸다.최척이

그곳으로 찾아가니 온 몸에 상해를 당한 노약자 몇 사람이 있었다.노

인들은 최척을 보자 통곡하며 말했다.

“적병이 산에 들어와서 3일 동안 재물을 약탈하고 인민들을 베어 죽

였으며,아이들과 여자들은 모두 끌고 어제 겨우 섬진강으로 물러갔네.

가족들을 찾고 싶으면 물가에 가서 물어 보게나.”104)

② 최척은 하늘을 부르짖으며 통곡하고 땅을 치며 피를 토한 뒤,즉

시 섬진강으로 달려갔다.몇 리도 채 못 갔는데,문득 어지럽게 널려진

시신들 속에서 신음소리가 들렸다.그 소리는 끊겼다 이어졌다 해서

소리가 나는 것인지 아닌지 분간하기도 어려웠다.가서 보니 피가 얼

굴에 낭자하여 어떤 사람인지 알아 볼 수가 없었다.그가 입고 있는

옷을 살펴보니 춘생이 입고 있던 것과 비슷했다.그래서 최척은 큰 소

리로 불러 말했다.

“너는 춘생이 아니냐?”

춘생이 눈을 들어보더니,얼굴이 비참하게 일그러지며 기어드는 목

소리로 희미하게 몇 마디를 중얼거렸다.

“낭군이시여,낭군이시여!주인어른의 가족들은 모두 적병에게 끌려

갔으며,저는 이런 몽석을 등에 업고 달아났으나 빨리 달릴 수가 없어

적병의 칼에 맞게 되었습니다.그 즉시 저는 땅에 넘어져 기절했다가

104)至丁酉八月 賊陷南原 人皆逃竄 陟之一家 避于智異山燕谷 陟令玉英着男服 雜錯於廣原之中 人之

見之者 皆不知其爲女子也 入山累日 糧盡將饑 陟與丁壯 數三出山 求食且覘賊勢 行到求禮 猝遇

賊兵 潛身於岩藪而石避之 是日 賊入燕谷 則但見積屍 遍橫流血成川 林叢間 隱隱有號咷之聲 陟

就訪之 老弱數輩 瘡痍遍身 見陟而哭曰

“賊兵入山,三日 奪掠財貨 芟刈人民 盡驅女子 昨已退屯蟾江 欲求一家 門諸水濱”.

- 55 -

반나절 만에 깨어났는데,등에 업혔던 아이는 죽었는지 살았는지 알

수가 없습니다.”

춘생은 말을 마치더니 이내 죽고 말았다.최척은 주먹으로 가슴을

치고,땅에 쓰러져 기절했다가 한참 후에야 깨어났다.이윽고 정신을

가다듬어 섬진강(蟾津江)으로 가서 보니,강둑 위에 상처를 입고 쓰러

진 수십 명의 노약자들이 서로 모여서 통곡을 하고 있었다.최척이 다

가가서 묻자,노인들이 대답했다.

“산 속에 숨어 있다가 왜적에게 여기까지 끌려 왔네.왜적들은 여기

에서 장정들만 가려 배에 실어 가고,이처럼 병이 들거나 칼에 찔린

노약자들은 버려두었네.”

최척은 이 이야기를 듣고 대성통곡(大聲痛哭)을 하였다.혼자만 온전

하게 살아남을 수 없다고 생각하여 자살을 하려고 했으나,주위 사람

들이 만류하여 죽을 수도 없었다.그래서 강의 상류로 터덜터덜 걸어

올라 갔는데,막상 돌아갈 곳도 없었다.샛길을 찾아 겨우 고향에 이르

러서 보니,담벼락은 무너지거나 깨어져 있었다.그 밖의 다른 것들도

모두 불타버려 쉴 곳은 물론,곳곳에 시체가 언덕처럼 쌓여 발 디딜

틈도 없었다.105)

인용문①은 정유재란으로 인해 남원에서 살던 최척의 가족과 남원지방 백

성들이 지리산 연곡으로 피난을 갔다가 양식을 구하러 나와 있는 동안 왜적

들이 지리산을 3일 동안 기습하여 재물을 약탈하고 백성들을 죽이고 포로로

잡아간 대목이다.최척은 가족과 이별의 아픔을 겪었다.가족과 이별하게 되

어 정신없이 헤매던 최척은 백성들의 희생의 참상을 직접 목도하였다.이 부

분을 통해서 전쟁이 얼마나 많은 백성들에게 고통을 안겨 주었는지 여실히

105)陟號天痛哭 僻地嘔血 卽走蟾江 未行數里 許見於亂屍中 呻吟斷續 若存若沒 而流血被面 不知其

何人也 察其衣裳 甚似春生之所着 大聲而呼曰

“爾莫是春生乎”

春生張目視之 喉中作語曰

“郎君郎君 主家皆爲賊兵所掠而去 吾負阿釋 不能趨走 賊引兵斫殺而去 吾偃地卽死半日而甦 不知

背上之兒 生死去留”