728x90

●기언 별집 제24권 / 구묘문(丘墓文)

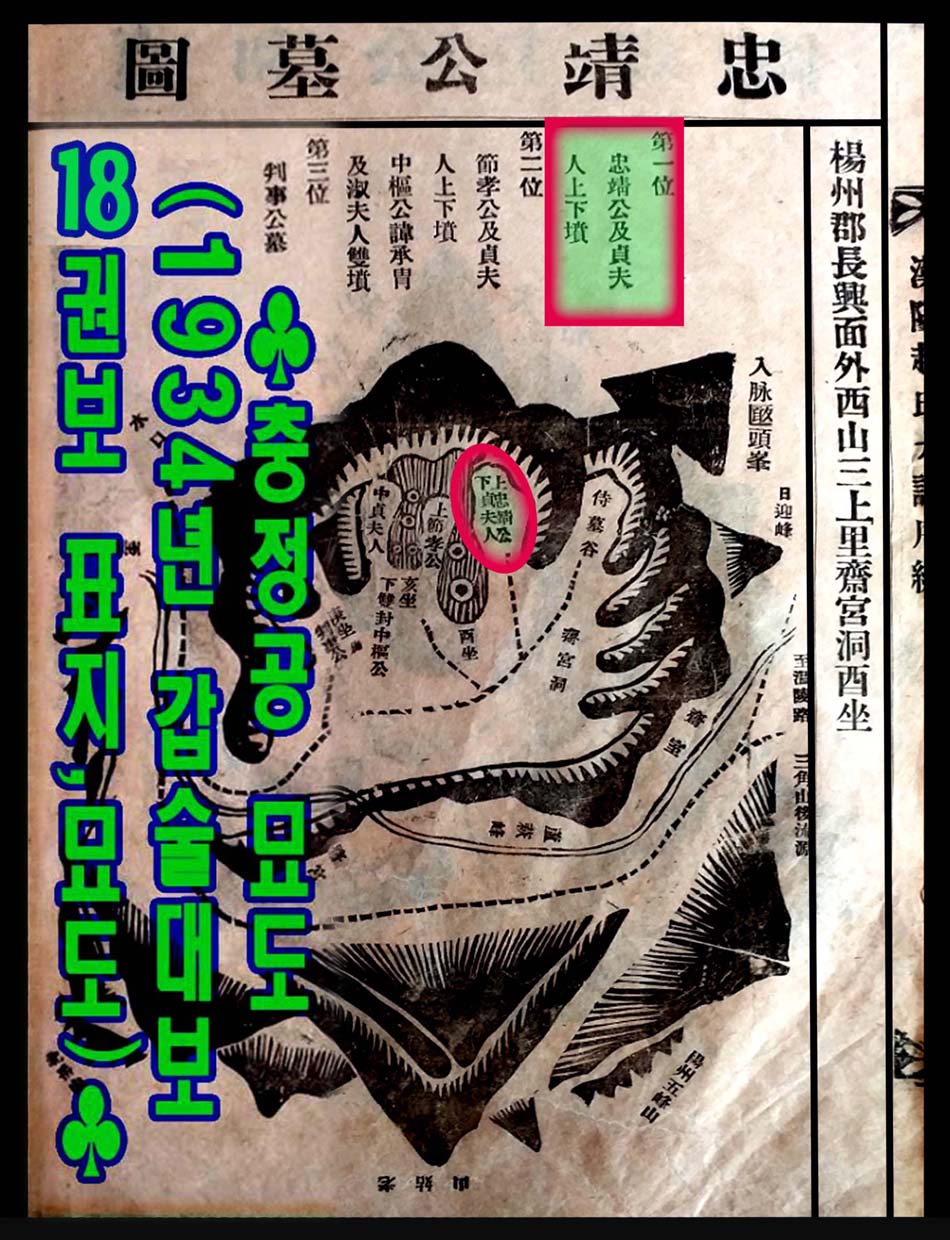

■사헌부 감찰 정공(鄭公)휘 약(若) 묘표

[DCI]ITKC_BT_0344A_0930_010_0110_2013_008_XML DCI복사 URL복사

공은 휘는 약(若)이고 자는 순승(順勝)이며, 성은 정씨(鄭氏)이니 그 선대는 본래 진양(晉陽) 사람이다. 고려 때의 명신(名臣) 정길부(鄭吉孚)의 6세손이며 우리 명종 때의 간관(諫官) 정사현(鄭思顯)의 아들이다. 16세에 아버지가 세상을 떠나니, 어머니를 지극한 효성으로 섬겼다. 유술(儒術)을 좋아하였다. 우리 선조 22년(1589)에 행의(行誼)로 선발되어 재랑(齋郞)이 되었다. 이듬해에 어머니 이씨(李氏)가 세상을 떠났다. 정씨 선대의 묘소가 모두 상당(上黨)에 있었는데, 인하여 묘소를 지키며 떠나지 않았다.

당시에 왜구가 쳐들어와 군읍(郡邑)이 모두 무너졌다. 적군이 연이어 삼경(三京)을 함락하니 나라가 매우 혼란스러웠다. 고을의 원로들이 의병을 일으킬 계획을 세우면서, 고을에 전에 현감를 지낸 조강(趙綱)이라는 사람이 있었는데 장자(長者)인지라, 다들 추대하여 장수로 삼으려 하였다. 조강(趙綱)이 사양하며 말하기를,

“나는 이미 여든이 넘어 늙어서 감당할 수가 없다. 우리 고을의 정약(鄭若)은 현능하여 장수를 맡을 수 있고 또한 명문 집안 출신이다. 장수를 삼으려 한다면 이 사람보다 나은 사람이 없다. 이 사람이 상중(喪中)인데, 의리를 들어 간곡히 부탁을 하면 거절하지 못할 것이다.”

하였다. 세 번이나 오가며 부탁한 뒤에야 나섰다. 이에 이웃 고을의 의병들도 많이 일어났다. 군대에 군량이 없자 공이 앞장서서 의속(義粟)을 모아 군량을 공급하니, 군세(軍勢)가 더욱 확장되었다. 김여물(金汝岉)이 충주(忠州)에서 패몰하고 나서 그의 늙은 어머니가 피난 다니다가 연산(連山)에서 객사하였는데, 공이 널을 마련해서 염(殮)을 하여 돌려보내니 들은 사람들이 공을 의롭게 여겼다.

계사년(1593, 선조26)에 왜적이 조약을 맺고 나서 바닷가에 진을 쳤다. 겨울에 상이 서울로 돌아왔다. 일이 있어 공이 소명을 받고 서울에 왔다가, 사온서 봉사(司醞署奉事)가 되었다. 이듬해 여름에 특별히 사헌부 감찰에 제배되었다. 공은 이미 병환이 깊었다. 사은도 하기 전에 홍천현감(洪川縣監)이 되었는데 공이 이미 세상을 떠난 뒤였다. 나이 48세였다. 뒤에 공로를 논하여 포상을 할 때에 공에게 호조참의를 추증하였다.

부인 인천 채씨(仁川蔡氏)는 세자 시강원 좌필선 채륜(蔡倫)의 5세손이다. 부인은 시어머니를 지성으로 섬겨 선행으로 일컬어졌다. 공보다 7년 먼저 세상을 떠났는데, 공이 세상을 떠나자 광주(廣州) 치소 동쪽 석림강(石林江) 가의 언덕에 합장하였다.

아들 둘과 딸 셋을 두었는데, 아들은 이겸(以謙)과 이제(以濟)이고, 사위 셋은 찰방 황담(黃澹), 사인(士人) 한일(韓일

), 구정(具渟)이다. 이겸이 민첨(民瞻)을 낳았다. 민첨은 성균관 생원인데 아들은 없고 사위가 다섯이니 윤계(尹棨), 박홍원(朴弘遠), 박대진(朴大震), 성하적(成夏績), 이광제(李匡濟)이다. 모두 사인(士人)이다. 이제는 민각(民覺), 민일(民逸), 민헌(民獻)을 낳았다. 민헌은 성균관 학유이다. 사위 다섯은 교관 김중영(金重榮), 정시식(丁時栻), 홍처민(洪處敏), 윤징리(尹徵离), 남궁후(南宮𡎋)이다. 한일(韓

은 아들이 한유행(韓有行), 한유형(韓有衡), 한유간(韓有衎)이고 사위 둘은 이유징(李幼澄)과 군수 유시성(柳時成)이다. 황담과 구정은 자녀가 없다.

ⓒ 한국고전번역원 | 박헌순 (역) | 2007

■司憲府監察鄭公墓表

[DCI]ITKC_MO_0344A_0930_010_0110_2003_A099_XML DCI복사

公諱若。字順勝。姓鄭氏。其先本晉陽人。高麗名臣鄭吉孚之六世孫。而我明宗諫官鄭思顯之子也。十六。先府君歿。事母至孝。好儒術。我 宣祖二十二年。以行誼選爲齋郞。明年李氏歿。鄭氏先葬。皆在上黨。因守塜不去。時有倭寇。郡邑皆潰。賊連陷三京。國大亂。州父老謀擧義兵。鄕有前縣監趙綱。長者。衆推以爲將。綱辭曰。吾已八十。老不能。同州鄭若。賢可任將。且名族。欲拜將。無出此人。其人居憂。以義強起之。無辭以拒之也。旣三返。乃起。於是傍縣諸義兵多起。而軍無見糧。公首募義粟。以給軍食。軍勢益張。自金公汝岉敗沒於忠州。其老母奔竄。客死連山。公爲之棺殮以歸。聞者義之。癸巳。賊旣約成。屯海上。冬。車駕還京。有事公召至京師。爲司醞署奉事。明年夏。特拜司憲府監察。公旣病革。未謝爲洪川縣監。已歿矣。年四十八。後論功賞。追爵戶曹參議。夫人仁川蔡氏。世子左弼善倫之五世孫也。夫人事姑有至誠。稱善行。先公七年而歿。及公歿。合葬於廣州治東石林江上之原。有二男三女。以謙,以濟。壻三人。察訪黃澹,士人韓

,具渟。以謙生民瞻。成均生員。無子。女壻五人。尹棨,朴弘遠,朴大震,成夏績,李匡濟。皆士人。以濟生民覺,民逸,民獻。民獻成均館學諭。壻五人。敎官金重榮,丁時栻,洪處敏,尹徵离,南宮𡎋。韓

生有行,有衡,有衎,有衍。壻二人。李幼澄,郡守柳時成。黃澹,具渟。無子。

ⓒ 한국고전번역원 | 영인표점 한국문집총간 | 1992

■대동야승

기축록 상(己丑錄 上)

[DCI]ITKC_BT_1325A_0010_000_0010_2002_004_XML DCI복사 URL복사

황혁(黃赫)

만력 기축년(1589, 선조 22) 10월 2일. 황해 감사 한준(韓準)이 올린 비밀 서장(書狀)을 입계(入啓)하니, 그날 밤에 삼공ㆍ육승지ㆍ금부당상ㆍ입직(入直)한 도총관(都摠管)과 옥당을 불러서 대면하게 하였으니, 이것은 재령(載寧)ㆍ안악(安岳)ㆍ신천(信川) 등에서 모반한 일이 있었기 때문이다. 선전관(宣傳官)과 금부도사(禁府都事)를 황해도와 전라도 등으로 나누어 보냈는데 전라도의 모역은 정여립(鄭汝立)이었다. 검열(檢閱) 이진길(李震吉)은 정여립의 생질이라서 입시하지 말라 하고 곧 하옥하였다.

○ 7일. 금부도사 유침(柳湛)이 정여립이 도주한 사실을 아뢰는 서장을 올려 입계하였다.

○ 대신과 포도대장을 불러 사로잡는 방책을 의논하였다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

○ 25일. 사헌부에서 올린 시무(時務)에 관한 차자를 입계하거늘, 답하기를, “차자를 보니 매우 가상하다. 다만 내가 대간을 물리친 것은 당파의 생각으로 남을 모함하며 때를 타서 멋대로 행동하는 자를 물리친 것일 뿐이다. 차자의 말을 잘 알겠으며 깊이 생각하겠다.” 하였다.

○ 24일. 금부의 계목에, “양형(梁泂)의 소에 운운한 태인(泰仁)에 사는 방대진(房大進)ㆍ방대수(房大遂) 등을 잡아오라고 나장(羅將)을 보냈는데, 그 현을 겸임하는 정읍 현감(井邑縣監)의 회답 속에, ‘역적의 문생 방대진ㆍ방대수 등을 그 현에서 찾았으나 각 면에는 원래부터 없었고 그 현의 교안(校安)과 이속 향교안(吏屬鄕校安)을 일일이 상고하였으나 두 사람뿐 아니라 신반(新反) 방씨의 성도 찾지 못했습니다.’라는 공문이 본부에 왔으나, 본부에서도 달리 적발할 길이 없어 은진현감(恩津縣監) 조강(趙綱)에게 물어서 처리하라고 하였습니다.” 하니, “아뢴 대로 하라.” 하였다.

○ 26일. 전교하기를, “이발(李潑) 등은 정집(鄭緝)의 초사에 처음 나왔고 또 선홍복(宣弘福)의 초사에 나오더니 사이(四伊)의 초사에도 나왔으니 역적과 어울려 다녔던 사실은 하나뿐이 아니다. 게다가 평소 역적과 긴밀히 맺고 한 몸이 된 상황은 어린이들도 아는 바이며, 왕래한 서찰은 부자나 형제 사이와 다를 것이 없었으니 이런 사람을 형벌하지 않는다면 누구를 치죄(治罪)할 것인가.《춘추(春秋)》에, ‘토적하는 의(義)에는 몸이 생사나 때의 고금을 가리지 않는다.’ 하였다. 이발 등의 일은 형상이 이미 드러났고 증거도 알고 있으니 형률에 따라 처참할 것을 의논하여 아뢰라. 역적이 정언신에게 무기를 나누어 보냈다는 말은 설사 그 말이 십분 사실이라 하더라도 하나의 웃음거리도 못 되고, 정언신이 그 말을 들어도 반드시 불복할 것이며 긴 화살 한 둥치로 무엇을 하겠다는 것인가. 하물며 그 소에서 모함과 속이는 말이 여러 군데에서 나오니 이것은 묻기에도 부족하고 이것으로 형추해서도 안 된다. 다만 조강(趙綱)은 역적이 김효원(金孝元)에게 서찰을 보냈다는 말을 하였을 뿐이다. 대저 역적이 자제를 입학시키고자 하면 교우 중에 당도(當道)한 자가 한 사람뿐이 아닐텐데 하필이면 영흥(永興)에 있는 김효원에게 부탁하겠는가. 과연 이치에 가까운 말인가. 지금 인심이 지극히 험한 때라 뜻밖의 망측한 일이 있을까 두려우니 결코 옥사를 일으켜서는 안 된다. 대저 당당한 국가가 외방 유생의 허황되고 잡스러운 소로 인해 추국하고 형추한다면 사체를 크게 손상시켜 반드시 훗날에 폐단이 있을 것이니 그대로 두는 것만 못하다. 금부에 회계하라고 말하라.” 하니, 금부에서 회계하기를, “전교하신 말씀은 신들도 양형의 소에서 보았습니다. 역적이 무기를 나누어 보냈다는 말은 역시 어긋나서 정리에 가까운 것이 못 됨을 알겠으며, 조강(趙綱)의 초사에 김효원에게 글을 보냈다 한 것에 이르러서도 방대인(房大仁)의 공초(供招)로 말미암았을 뿐이지 끝내 얻어 보지 못하였다 하니 그 편지를 과연 김효원에게 보냈는지는 역시 믿을 수 없습니다마는 신들이 비록 그 말이 근거가 없다는 것을 알면서도 형추하자고 청하는 것은 본부가 임금의 말씀을 감히 마음대로 의논하여 다스리지 못하여 규례에 따라 형벌하려고 청한 것입니다. 이제 성상의 하교를 받드니 참으로 사리에 합당하여 감격을 이기지 못하겠습니다. 조강(趙綱)들도 용서하심이 마땅할 듯하오나 오직 임금님의 결단에 달려 있습니다.” 하니, 답하기를, “조강은 형추를 하지 말고 풀어 보내고, 방대인은 논하지 말라.” 하였다.

○ 27일. 영상 이산해(李山海)가 병중인데도 나와 숙배한 뒤에 아뢰기를, “소신은 성품이 본래 우활하고 느려서 남이 아무리 중한 죄로 배척하여도 신은 일찍이 남에게 원한을 품지 아니하였는데, 이것이 평소 스스로 힘썼던 것입니다. 그런데 근일 비방을 당하였다 하여 신이 어찌 털끝 만치라도 혐의를 품었겠습니까. 다만 조정의 체모가 극히 엄중하고 선비의 염치도 중하니 죄가 있든 없든 이미 중론(重論)을 받았으면 결코 여러 사람이 우러러보는 자리에 있을 수 없는 것입니다. 임금님의 도량이 넓어 견책이나 벌을 내리지 않으시나 미천한 신 스스로가 처신해야 할 일을 마땅히 중한 책임에서 벗어나 문을 닫고 자취를 감추어야지 어찌 거만하게 얼굴을 들고 백료의 우두머리로 행동하겠습니까. 하물며 언관이 지방으로 나가 신만 홀로 직에 남아 있으니 이것으로 여러 사람의 감정을 더욱 거슬릴까 깊이 두려우니, 신이 고민하는 것은 이것뿐입니다. 지금은 역적의 무리들이 모두 없어지고 국운이 새로워졌으니 대소 신료들은 각각 스스로 마음과 뜻을 깨끗이 씻고 함께 화합하여 직분을 다하기를 힘써 조정을 화평하게 하고 국가를 편안하게 하는 것이 오늘날의 급선무입니다. 그런데 이렇게 되도록 하는 책임은 오직 정승을 택하는 데에 달려 있으니, 반드시 덕이 높고 명망이 높아 온 세상의 모범이 될 사람이 취임한 연후에 그 효과를 얻을 수 있거늘, 신처럼 아무 보잘것없이 사람들의 의논에도 받아들여지지 않는 자가 어찌 감히 하루라도 그대로 있을 수 있겠습니까. 이미 엄명을 받았기에 부득불 염치를 무릅쓰고 나왔으나 얼굴이 뜨겁고 몸이 움츠려져 자신을 용납할 길이 없으니, 삼가 바라건대, 밝으신 성상께서는 특별히 벼슬을 떼고 내쫓아 어진 재상을 새로 내어 조정을 바르게 하소서.” 하니, 답하기를, “옛날부터 대인과 군자는 비방을 많이 받아 왔는데 하물며 지금 같은 세상에서겠는가. 경은 안심하고 다만 국사에 마음을 다해야 한다. 또 정언신의 죄는 금부에서 이미 아뢰었으니 경이 병으로 있었기 때문에 의논하여 처단하지를 못하였는데, 정언신의 전후 죄상은 극히 놀랍다. 다만 흉악 패려한 말은 들은 사람과 본 사람이 많은데 어찌 계달하지 않았으며 무엇을 꺼려 그렇게 하지 않았는가. 지금 마침내 외방 유생의 상소로 인하여 죄를 더하는 바가 있으면 사체에 온당치 않을 것이나 후폐가 있을까 두렵다. 정언신이 이미 해도(海島)로 귀양가서 죽을 해가 임박하니 한낱 늙은 병객에 불과한데 어찌 반드시 죄를 더할 필요가 있겠는가. 나는 그대로 두고 거론하지 말아 커다란 체통을 살리고 후폐를 끊는 것이 낫다고 생각하는데 경의 뜻은 어떠한가?” 하니, 이산해가 재차 아뢰기를, “정언신의 전후 죄상은 누군들 분통해 하지 않겠습니까 다만 그 흉패하단 말은 신이 기억한 바를 어전에서 대략 말씀드렸는데, 그간의 곡절은 글자로써 모두 아뢰기 어려운 것이 있어 우선 경석(經席)에 입시하는 날을 기다렸던 것입니다. 임금께서 흠휼호생(欽恤好生)하는 덕으로 죽음을 감하도록 특명하심은 삼가 불가한 것이 아니라고 생각하였더니, 엎드려 성상의 비답을 보니 너무도 감격스러워 다시는 구차스러운 이의를 내지 못하겠습니다.” 하니, 답하기를 “알았다.” 하였다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

○ 7월 5일. 이에 앞서 호남 유생 정암수(丁岩壽)가 상소하여 이산해(李山海)와 유성용(柳成龍) 등을 지목하여, “평일에 역적들과 두터운 교분이 있었습니다.” 하고 운운하니, 임금께서 이산해와 유성룡을 불러 입대(入對)케 하여, 위로하며 타이르고는, “정암수 등의 소문(疏文)에 연명으로 소를 올리는데 참여시킨 자가 많아 모두 죄주지는 못하나 그 이름이 윗줄에 있는자 10명을 의금부에 잡아다 국문하라.” 명하니, 양사가 논의하여 옳지 않다고 고집하였고, 성균관의 태학생(太學生)들 역시 소를 올려 구원을 논하여 풀려났다. 이제 양사에서 논핵하기를 “그때의 대간들은 권간의 사주를 받아 정암수 등을 구하자고 논했으니 모두 파직하소서.” 하고, 임금이 처음에는, “많은 사람을 모두 파면하면 시끄러우니, 따르지 않는다.” 하였다가 나중에 아뢴 대로 하게 하였다. 그때의 대사헌은 최황이고, 집의는 성영(成泳), 장령은 심희수(沈喜壽)ㆍ윤섬(尹暹), 지평은 신집(申磼)ㆍ우준민(禹俊民), 대사간은 이증(李增), 사간은 오억령(吳億齡), 헌납은 백유함(白惟諴)ㆍ유대진(兪大進), 정언은 강찬(姜燦)ㆍ이흡(李洽)이었다. 이상의 몇 마디는 《지봉일기(芝峯日記)》보다 추가한 것이 있으므로 훗날의 고증을 위해 베껴 쓴다. 그 나머지는 모두 같다.

ⓒ 한국고전번역원 | 김종오 (역) | 1971

[己丑錄[上]]

[DCI]ITKC_GO_1325A_0010_000_0010_2004_004_XML DCI복사

萬曆己丑十月初二日。黃海監司韓準秘密書狀入啓。卽夜命招三公六承旨禁府堂上入直都摠管玉堂皆引對。乃載寧安岳信川等處有謀叛事也。分遣宣傳官禁府都事于黃海全羅等道。而全羅則鄭汝立也。檢閱李震吉以汝立之甥。令勿入侍。尋下獄。○初七日。禁府都事柳湛書狀。鄭汝立逃走事入啓。○命召大臣及捕盜大將。議捕獲之策。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

○二十五日。憲府時務箚子入啓。答曰。省箚良用嘉焉。但予之所斥臺諫。只是斥黨比陷人乘時肆行者而已。箚辭當知悉體念。○二十四日。禁府啓目。梁泂疏云云。泰仁居房大進房大遂等拿來事。羅將發送爲白有如乎。同縣兼任井邑縣監回答內。逆賊門生房大進房大遂等。同縣訪問爲乎矣。各面本無是如。同縣校案及吏屬鄕校案。一一相考爲白良置。同兩人新反房姓亦無捕捉。不得牒呈到府。府他無摘發之路。恩津縣監趙綱憑問處置啓。依允。○二十六日。傳曰。李潑等初出於鄭緝之招。又出於宣弘福之招。又出於四伊之招。同參事狀不一而足。況其平日與逆賊締結綢繆。合爲一體之狀。尺童所知。而往來書札。不啻如父子兄弟。失刑於此。則當治何人乎。春秋討賊之義。身無存沒。時無古今。潑等事狀已著。證據已悉。宜依律處斬議啓。逆賊分送兵器於鄭彥信之說。設使其言十分的實。未滿一哂。彥信聞之。亦必不服。長箭一部欲何爲哉。況其疏說。誣罔百出。此不足問。不可以此刑推也。但趙綱以逆賊移書於金孝元爲辭。夫逆賊欲爲子弟入學。則交友之當道者非一。何必傳囑於已爲永興之孝元。果可近理乎。當此人心極險之時。恐有意外叵測之事。決不可惹起獄事。大抵堂堂國家。因其外方儒生荒雜之疏。推鞫刑推。大傷事軆。而必有後弊。不如置之。言于禁府回啓禁府回啓曰。傳敎云云。臣等伏見梁泂等疏中。逆賊分送兵器之說。亦知其齟齬不近情理。至於趙綱之招。以移書金孝元爲辭者。只因大仁之招供。終不取見云。則其書之果送於孝元。亦無可信。臣等雖知其無據。敢請刑推者。本府於傳旨辭緣。不敢擅便論理。欲循例請刑矣。今承聖敎允合事理。不勝感激。趙綱等似當分揀。惟在聖斷。答曰。趙綱除刑推放送。房大仁勿論。○二十七日。領相李山海身病出仕。肅拜後啓曰。小臣性本迂緩。人雖斥臣以重罪。臣未嘗向人憾恨。此平昔之所嘗自勉也。近日遭謗。臣豈有一毫嫌介。第以朝廷軆貌至嚴。士夫廉恥亦重。有罪無罪。旣蒙重論。則決不可仍冒具瞻。聖量包容。雖不賜譴罰。而微臣自處。固當釋免重負杜門屛跡。豈可偃然抗顏於百僚之首乎。況言官出外。而臣獨在職。深恐以此益拂衆情。臣之所悶者止此而已也。卽今賊黨盡除。邦運維新。大小臣僚各自洗滌心志。同寅協恭。猶務盡職。使朝著和平國家寧靖。此政今日之急務。而致此之責。惟在擇相。必以碩德隆望表準一世者處之。然後可責其效。如臣無狀不容於人議者。何敢一日仍居乎。旣承嚴命。不得不冒出。而惶赧跼蹐。無以自容。伏乞聖明特賜斥黜。新卜賢相。以正朝廷。答曰。自古大人君子。亦多被謗。而況於今乎。卿宜安心。但當盡心國事。且鄭彥信之罪。禁府已稟。而卿在告。故未及議斷。彥信前後罪狀。極爲駭愕。但凶悖之言。有見之者有聞之者。則胡不啓達。何憚而莫之爲也今乃因外方儒生之疏。而有所加罪。則事體未安。而竊恐有後弊也。彥信已竄海島。臨年將死。不過爲一老革耳。何必加罪也。予意不如置而勿論。以存大體。以杜後弊。卿意何如。李山海再啓曰。鄭彥信前後罪狀。誰不痛愕。但其凶悖之言。以臣所記。粗達於前。而其間曲折。有難以文字悉達者。姑待經席入侍之日矣。以聖上欽恤好生之德。特命減死。竊恐未爲不可。伏覩聖批。不勝感激之至。不能更贅異議。 答曰知道。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

○七月初五日。先是湖南儒丁岩壽上疏。指斥李山海柳成龍等。平日與逆賊交厚云云。上召李柳入對慰諭。以岩壽等疏連名參疏者多。不可盡罪。其名在上列者十人。命拿致王獄推鞫。兩司論執不可。太學生亦上疏論救得釋。至是兩司論劾。其時臺諫承權奸指嗾。論救岩壽等。請並罷職。上初以許多人並罷騷擾。不從。後依啓。其時大司憲崔滉執義成泳掌令沈喜壽尹暹持平申磼禹俊民大司諫李增司諫吳億齡獻納白惟諴兪大進正言姜燦李洽也。

以上數語。與芝峰日記有加。故騰書以爲後考。其餘皆同。

ⓒ 한국고전번역원

■규암선생문집(圭菴先生文集)

| 성명 | 송인수(宋麟壽) |

| 생년 | 1499년(연산군 5) |

| 몰년 | 1547년(명종 2) |

| 자 | 미수(眉叟) |

| 호 | 규암(圭菴) |

| 본관 | 은진(恩津) |

| 시호 | 문충(文忠) |

중종 |

36 |

1541 |

신축 |

嘉靖 |

20 |

43 |

성균관 대사성이 되다. ○ 11월, 대사헌이 되다. ○ 〈論特進侍講不當廢箚〉를 올리다. ○ 〈同庚契帖〉을 編次하다. ○ 淸州의 선비 趙綱이 來學하다. ○ 〈因災救弊疏〉를 올리다. |

중종 |

37 |

1542 |

임인 |

嘉靖 |

21 |

44 |

3월, 예조참판이 되다. ○ 10월, 이조참판이 되다. |

중종 |

38 |

1543 |

계묘 |

嘉靖 |

22 |

45 |

2월, 전라도 관찰사가 되다. ○ 명을 받고, 靈光의 知止堂 宋欽을 방문하고 인근 13개 고을 수령과 함께 耆英亭을 건립하다. ○ 泰仁縣의 一齋 李恒을 방문하다. ○ 각 고을에서 사서오경을 開刊하게 하다. |

중종 |

39 |

1544 |

갑진 |

嘉靖 |

23 |

46 |

南原府使 吳謙과 南平縣監 白仁傑의 善政을 啓聞하다. ○ 李彥迪과 白場寺에서 만나 講論하다. ○ 가을, 체직되어 돌아오다. ○ 冬至聖節府使로 중국에 가다. |

인종 |

1 |

1545 |

을사 |

嘉靖 |

24 |

47 |

윤1월, 대사헌이 되다. ○ 李芑ㆍ尹元衡을 탄핵하다. ○ 4월, 상소하여 講學ㆍ納諫ㆍ設校ㆍ用人의 四事를 진언하고 薦科와 趙光祖의 復爵을 奏請하다. ○ 한성부 좌윤이 되다. ○ 9월, 관직이 삭탈되다. ○ 淸州의 馬巖에 돌아와 거처하다. |

명종 |

2 |

1547 |

정미 |

嘉靖 |

26 |

49 |

9월 20일, 良才驛壁書의 獄이 일어나 賜死되다. ○ 11월, 文義縣 북쪽 楮子山 아래에 장사 지내다. |

명종 |

22 |

1567 |

정묘 |

隆慶 |

1 |

- |

10월, 職牒을 환급받다. ○ 從弟 宋麒壽가 墓誌銘을 짓다. |

선조 |

3 |

1570 |

경오 |

隆慶 |

4 |

- |

6월, 伸寃되다. ○ 趙綱ㆍ李得胤 등이 淸州에 書院을 세워 享祀하다.(현종 1년에 莘巷書院으로 賜額) |

| 선조 | 11 | 1578 | 무인 | 萬曆 | 6 | - |

문인 趙綱 등이 神道碑(從弟 宋麒壽 撰)를 세우다. ○ 全州 사림이 華山書院을 세워 享祀하다.(효종 9년에 賜額) ○ 제주에 橘林書院이 세워져 향사되다.(숙종 8년에 賜額) |

※충청북도 청주시 청원군 오창읍 양지리에 있는 서원이다. 1695년(숙종21) 지방 유림의 공의로 옥산면 송천리에 건립하여, 김사렴(金士廉)ㆍ최유경(崔有慶)ㆍ이정간(李貞幹)ㆍ박광우(朴光佑)ㆍ이지충(李之忠)ㆍ조강(趙綱)ㆍ이대건(李大建) 등을 배향하였다. 1711년에 ‘송천(松泉)’이라고 사액되었다. 그 뒤 이제신(李濟臣)ㆍ이인혁(李寅爀)ㆍ최석정(崔錫鼎)ㆍ남구만(南九萬)ㆍ박문수(朴文秀)ㆍ이종성(李宗城)ㆍ이효석(李孝碩)ㆍ김여량(金汝亮)을 추가 배향하였다. 대원군의 서원철폐령으로 1871년(고종8)에 훼철되었다가 1975년 현재의 위치에 복원하였다.

■조강(趙綱)■

인물정보

| 생몰년 | 1527 ~ 1599 |

| 본관 | 한양(漢陽) |

| 성씨 | 조씨(趙氏) |

| 자 | 숙거(叔擧) |

| 호 | 모계(慕溪) |

| 봉작호 | |

| 시호 | |

| 묘호 | |

| 국적 | 한국 |

| 참고자료 | 바로가기 한국민족문화대백과사전 : 조강(趙綱) 바로가기 조강(趙綱) 인물 정보 |

관계인물 : 2 명

| 번호 | 이름 | 관계구분 | 생년 | 몰년 | 본관 | 아버지 | 관계인물 | 출처정보 |

| 1 | 조승윤(趙承胤) | 부 | 한양(漢陽) | 2명 | 바로가기 | |||

| 2 | 송인수(宋麟壽) | 스승 | 1499 | 1547 | 은진(恩津) | 송세량(宋世良) | 18명 |

728x90

반응형

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| ●현곡공(玄谷公) 조위한(趙緯韓):출생1567년(명종 22)~사망1649년(인조 27) (8) | 2024.09.10 |

|---|---|

| ●현곡공(玄谷公) 조위한(趙緯韓):출생1567년(명종 22)~사망1649년(인조 27) (2) | 2024.09.09 |

| 의병장 조경남(趙慶男): 외세 침략과 국난극복 정신 (0) | 2024.09.05 |

| ●漢陽趙氏派宗會序 ●洪北面魯隱洞宗中立約序(大護軍公派宗會規約) (1) | 2024.09.04 |

| ★漢陽趙氏 氏族의 連原!★ (22) | 2024.09.01 |