728x90

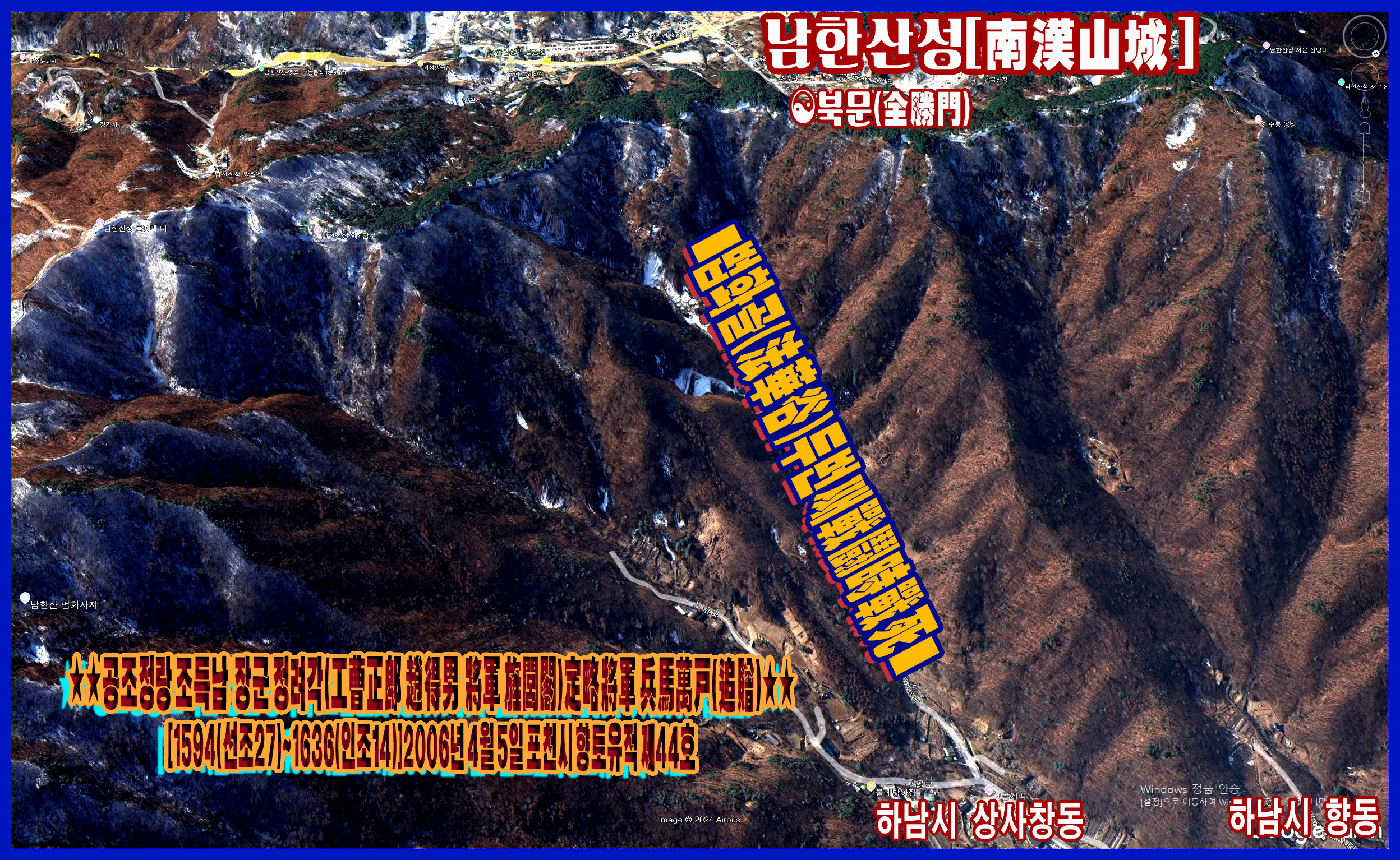

경기도 남한산성세계유산센터는 지난달 말(2023.10.31.) 남한산성 북문 해체·보수공사가 완료돼 이달 1일(2023.11.1.)부터 북문을 본격 개방하였다..

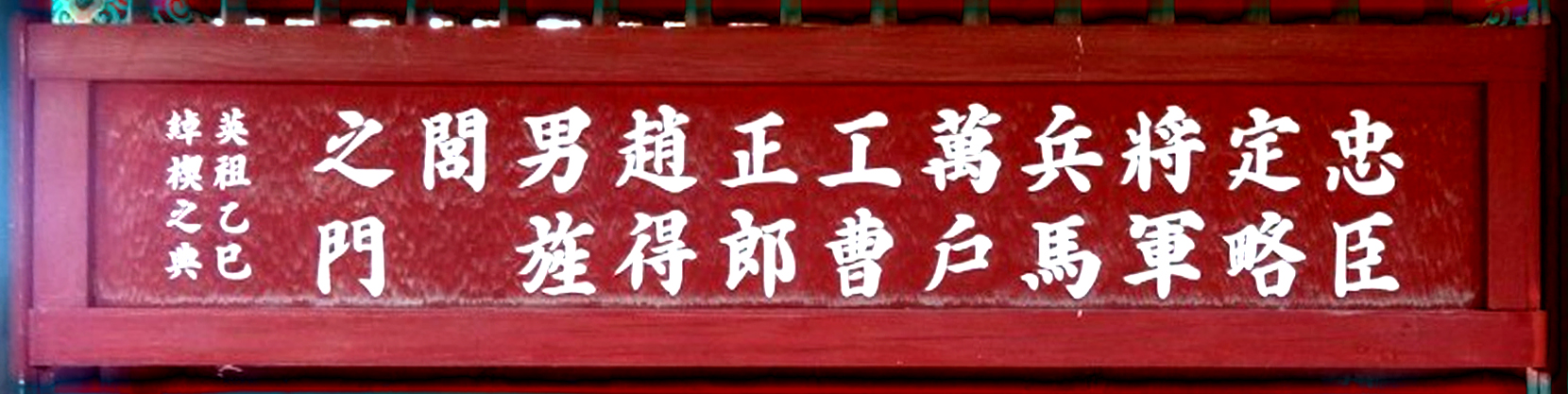

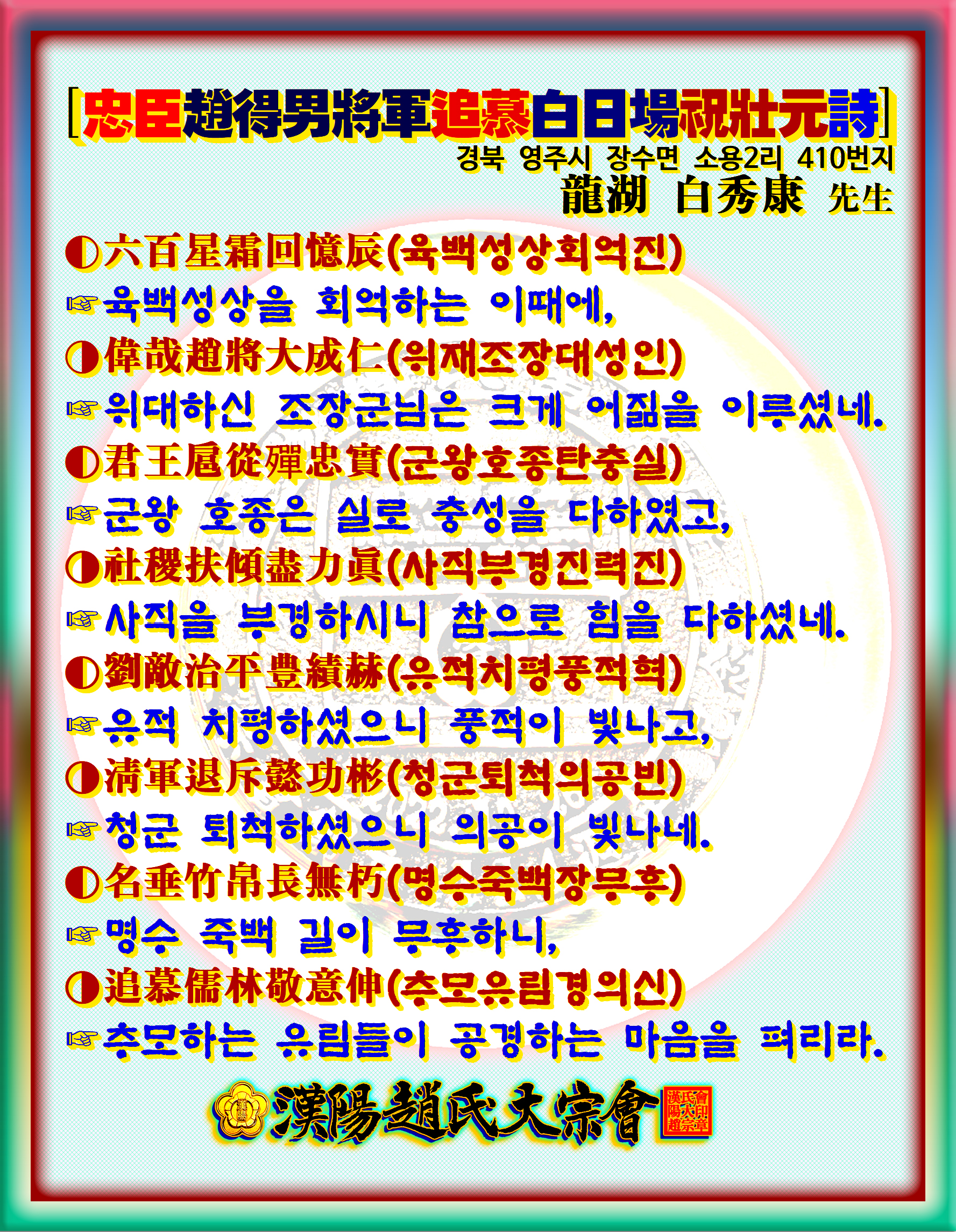

조득남 장군은 무인으로 정묘호란이 일어나자 왕을 강화까지 호종하였고, 1630년 유흥치의 난과 명나라 장수 모문룡의 가도 약탈 때에도 출전하였다. 병자호란이 일어나자 왕을 호종하여 남한산성에 들어가 수어사 이시백(李時白)장군 휘하에서 북문을 지키며, 1636년 12월 21일 이후 항쟁(첫째 전투)하여 많은 청나라 군사를 물리치니, 이에 왕이 술을 하사하고 공조정랑에 제수 받았지만, 다음 날 또 전투(두번째전투)에서 출전하여 무수한 화살이 떨어지는 전투에서 장검을 빼어 들고 적진에 뛰어 들어 좌충우돌, 적을 무수히 죽이고 분투하다가 중과부적으로 애석하게 전사하여 주포(紬布-명주실로 짠 베)를 하사받아 북문 아래 매장 되었다.

남한산성 사대문 중 하나인 북문은 인조2년인 1624년 축조됐다. 인조15년(1637년) 병자호란 당시 조선군이 북문을 통해 청군을 기습 공격했다가 패한 ‘법화골 전투’의 아픔이 있어 정조3년(1779년) 개축 당시 다시는 패하지 말자는 의미의 전승문(全勝門)으로 이름 붙였다.

6·25전쟁에서 재차 파괴된 문을 1979년 복원했지만, 점차 성문에 균열이 생기고 성문 위의 누각인 문루(門樓)가 기울어져 2021년부터 전면 해체·보수작업을 벌였다. 높이 3.65m, 폭 3.25m인 성문은 무지개 모양 아치 형태를 의미하는 홍예문(虹霓門) 양식이다.

◐병자호란의 충신, 조득남 장군 정려, 남한산성 북문 전투, 法和谷(高骨溪谷) 1차전투 후에 공조정랑(工曹正郎)을 下賜받고, 2차전투에서 戰死함!◑

1637년(인조 15) 1월 28일 남한산성에서 청군의 포위 속에서 30여 일간을 버틴 조선 군은 군량과 소금, 심지어 마초까지 동이 났다. 조정에서는 화의를 할 것인가, 전쟁을 계속할 것인가에 대해 논란이 벌어지고 있었다. 이날 남한산성을 방어하던 영의정 김류는 술사에게 어느 쪽을 택하는 것이 좋은 지에 대해 물었다. 술사는 “오늘은 화(和) · 전(戰)이 모두 길하다”라는 대답을 듣고 성문을 지키는 장수를 불러 “북성 아래 적진은 매우 어설프니 각각 정병을 내어 이를 무찌르도록하라”고 했다. 그러자 장수들은 모두 그 계책이 잘못된 것이라 역설하며 김류의 말을 듣지 않았다. 김류는 고집을 부리고 직접 장병을 거느리고 나가 군기를 지휘하며 싸울 것을 명령하였다. 이에 총수(銃手-총을 쏘는 사람) 3백여 명이 북문을 나서 산기슭을 따라 내려가니 성 아래 골짜기에 숨었던 청나라 기병이 다섯 군데에서 나와 거짓으로 패하는 척하며 고골 쪽으로 조선군을 유인하였다. 김류가 성 위에서 기를 휘두르며 병사들에게 나아가기를 재촉하였으나 조선군 병사들은 모두 산에서 내려가지 않으려 했다. 이에 김류는 비장 유호에게 나아가지 않는 자를 죽이라 명해 병사들은 대열도 없이 겁을 먹은 채 산 아래로 내려가 청군이 버려 둔 우마를 빼앗았다. 이때 청군의 기습으로 조선군은 장수도 없이 엉클어진 대형으로 적과 백병전을 벌이게 되었다. 김류는 화약과 탄환을 아껴 쏘는 대로 대어주게 했기에 한 방을 쏠 때마다 탄약을 달라는 소리가 골짜기에 메아리 쳤다. 이 때를 놓치지 않고 청나라 기병이 돌입하고 사면에서 복병이 조선군을 향해 들이치니 제대로 총 한방, 화살 하나 쏘아보지 못한 채 조선군은 순식간에 섬멸되고 단 한 사람도 살아 돌아오지 못했다. 이 전투에서 조선군은 별장 신성립, 지학해, 이원길이 모두 전사하였으나, 청군은 겨우 두 명만 죽었다.

<출처: 하남문화원, 법화골 3백 병사의 한(恨)>

법화골 전투에서 전사여부는 확인할 수 없으나 나라를 지키기 위한 충절로 목숨을 버리신 장군의 충절은 포천을 대표하는 3충신의 한 분으로 섬기기에 부족함이 없다. 영화 남한산성에서는 최명길과 김상헌이 부각되지만, 그에 못지않은 많은 조선 군인이 있었음을 기억해야 할 것이다.

728x90

반응형

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| ■조선 개국/정사/좌명공신 가문■ 漢陽 趙氏한양조씨 (16) | 2024.10.20 |

|---|---|

| ◐영양 하담(荷潭) 조언관(趙彦觀, 1805-1870) 하담고택(荷潭古宅) 경북 문화재자료 제441호◑ (18) | 2024.10.06 |

| ■答趙芝園次權命汝韻[답조지원차권명여운]●李尙迪[이상적] (14) | 2024.10.04 |

| ◈조세형조부 조덕삼 장로! (10) | 2024.10.03 |

| ●산서공(山西公) 조경남(趙慶男, 山西雜錄/亂中雜錄) 의병장 신도비명(神道碑銘): 上章涒灘(庚申, 1920)...金寗漢撰(通政大夫全秘書院承 安東人 金寗漢撰(통정대부전비서원승 安東人 김영한찬)(동강 김영한, 東江 金寗漢: 1878~1950,일중 김충현 조부)) (36) | 2024.10.02 |