728x90

http://yangyang.or.kr/yangyang/2014/2014_njd.pdf

양양수군만호대포영(襄陽水軍萬戶大浦營)

【襄陽東溟書院記】

余以中丞.論事過當.斥補于玆土.下車之初.先以興學校育人才爲急務.重創聖廟而大之.改造齋舍而新之.又置學田以爲諸生朝夕之供.而第念校生多有免軍之徒.紛紜雜亂.其中雖有俊秀拔萃之才.

내가 중승(中丞)으로서, 일을 지나치게 논의하다가, 좌천되어 이 땅에 처음 왔다. 먼저 학교를 일으켜 인재육성을 급무로 하고, 향교를 크게 중창, 재사를 새롭게 개조하였으며, 또 제생의 아침저녁의 제공을 위하여 학전을 설치하여 다만 생각하건데 군역을 면제받은 무리가 많이 뒤섞여 어지럽고 그 중에는 비록 재주가 출중한 준수도 있었다.

不得精業於黌齋.以此列邑皆設書院于靜散地.爲多士修養之所.而顧此邑獨無焉.

학교에서 정통의 학업이 부득하니, 이로써 여러 고을에서 모두 고요하고 한적한 곳에 서원을 설립하고 많은 선비를 수양하는바 보니 이 고을에만 유독 없다.

余慨然興喟.鳩材募工.欲效白鹿之舊制矣.

내가 개연히 탄식하고, 재목을 구하고 장인을 모아, 백록동서원의 구제도를 본받고자한다.

適値朝廷革去本府之大浦鎭.軍器軍糧.移于本府.而萬戶所居之館舍.嵬然獨存.勢將毀撤而補用於官家.

마침 조정에서 혁거한 본부의 대포진의 군기군량을 본부로 옮겼으니 만호가 살던 관사만 홀로 우뚝 솟아 있어, 장차 그 형세가 훼철될 것이므로 고쳐서 관가로 쓰고자 한다.

余翻然喜曰.此必天公感余愛士之誠.畀此一館.以爲諸生講學肄業之地.何必毀諸.乃因舊館而額之曰.東溟書院.蓋齋房講堂.儼然維新.一鄕之父老諸生.聚而謝焉.

내가 생각을 바꾸어 기뻐하면서, 이는 필시 하느님이 선비를 사랑하는 정성으로 이 관사를 준 것이라고 나는 느끼고서. 제생이 학문을 강론하고 학업을 익히는 곳으로 하고자 하니 어찌 헐겠는가. 이에 구관의 편액을 동명서원(東溟書院)이라하고 재실과 방 강당이 근엄하게 일신시켰다. 일향의 어른들과 제생이 모여 사례한다.

■서원(書院)■

사립 중등교육기관에 해당하는 동명서원(東溟書院)이 양양군 양양읍 조산리에 위치해 있다. 동명서원은 조선 인조 6년(1628년)에 건립되었다. 당시 양양도호부사(襄陽都護府使) 조위한(趙緯韓)은 흥학(興學)에 뜻을 두고 그 방안을 강구하던 중 인조 4년(1626년) 병인(丙寅)에 방어위치가 못 된다하여 폐(閉)한 양양부 대포만호영의 군용건물인 만호가 살던 관사가 방치되어 장차 헐리게 될 것을 발견하고이곳을 학사로 전용토록 하였으며, 이것이 서원이 건립되는 단초가 되었다.서원 건립을 위해 숭모(崇慕 : 숭배하고 그리워 함)의 상징이 될 선현으로 정언(正言 : 국정에 대한간쟁과 비평, 관원을 탄핵하는 사간원의 관원)을 지낸 노경복(盧景福)과 사림(士林) 최정립, 이현일 등이 향론(鄕論)으로 양열공(襄烈公) 조인벽(趙仁壁)을 추천하였으며, 이에 조부사(趙府使)의 협조로 강당뒤편에 사당을 건립하여 충현사라 명명하고 조인벽을 봉향하였으며 동명서원으로 현판 하였다. 아울러 부사 조위한은 전답과 소금 굽는 가마와 어선 한척을 지급하여 전속시켜 서원의 운영에 협조하였다. 조인벽의 본관은 한양으로 여말 충목왕(忠穆王)대 이래로 홍건적의 퇴치와 왜구의 격퇴에 지대한 공헌을 한 무관이었으며, 아울러 학문과 덕망을 갖춘 문인이었다. 조인벽은 사도도휘사(四道都揮使)를 거쳐 판의덕부사(判懿德府使)를 역임하였으며, 그의 처남 이성계(李成桂)와 함께 위화도 회군에도 가담하였고, 그의 봉작(封爵)은 순성익위협찬보리공신삼중대광용원부원군(純誠翊衛協贊輔理功臣三重大匡龍源府院君)이었다. 공양왕 2년인 1390년 4월 9일 회군한 신하들의 공을 기록하고 고인(故人) 조인벽 포상의 규정을 유사에서 거행하였고, 조선조 태조 2년인 1393년 7월 22일 고인이 된 조인벽을 2등 공신에 보하고 포상하였다고『고려사』와『조선왕조실록』에 각각 기록되어있다. 동명서원이 창건된 이후 얼마 안 되어 조인벽의 넷째 아들 조사(趙師)가 배향(配享 : 선원에 위패를모심)되었다. 조사는 사적으로 이성계의 생질(甥姪 : 누이의 아들)이었던 관계로 통정대부첨지중추원사(通政大夫僉知中樞院事)에 제수되었으나 이를 사양하고 고려조에 대한 절의를 보였으며, 이에 후인의 사표가 되었으므로 배향될 수 있었다.

■『淸청陰음集집』〔16세기 말 ~17세기 초, 청음 김상헌(淸陰 金尙憲)

●權雲卿(권운경)이 양양襄陽에 부임하는 것을 전송하다!

:이름은 권진(權縉)이다.

洛山名刹創前朝낙산명찰창전조 /이름난 절 낙산사가 지어진 건 고려 때로

形勝岧嶤特地高형승초요특지고 /형승 보면 가팔라서 특별하게 드높다네

聞說五更看日出문설오경간일출 /말 듣기로 오경에는 일출 볼 수 있다 하니

白雲壇上俯紅濤백운단상부홍도 /백운단의 단상에서 붉은 물결 굽어보소

仙區終歲絶喧煩선구종세절훤번 /신선의 땅 한 해 내내 시끄러운 일 없는데

納灝孤亭六月寒납호고정륙월한 /외로이 선 납호정은 유월에도 추우리라

氷簟睡醒烏几靜빙점수성오궤정 /찬 자리서 졸다 깨자 오궤안은 고요한데

海風吹落竹皮冠해풍취락죽피관 /바닷바람 불어와서 죽피관을 떨구리라

習家池館久生塵습가지관구생진 /습가지의 누관에는 먼지 오래 쌓였는데

峴首殘碑閱幾春현수잔비열기춘 /현수산의 깨진 빗돌 몇몇 봄을 지내었나

江漢風流秪虛事강한풍류지허사 /강한의 풍류 놀이 모두 헛일 되었으니

鹿門須覓姓龐人녹문수멱성방인 /녹문에서 모름지기 방씨나 찾아보소

時羞簇案進官廚시수족안진관주 /철에 따라 나는 진미 고을에다 올리나니

巨口赬魴八帶魚거구정방팔대어 /입 큰 농어 꼬리 붉은 방어 팔대어도 있네

佳節壽筵何處好가절수연하처호 /좋은 시절 수연 열기 어느 곳이 젤 좋은가

大堤花柳引潘輿대제화류인반여 /긴 제방의 꽃과 버들 반여 끌고 가보시게

童丱相隨各髩蒼동관상수각빈창 /어린 시절 노닐 적엔 모두 머리 검었는데

轉頭時序幾炎凉전두시서기염량 /순식간에 흐른 세월 몇몇 해가 지나갔나

年來萬事休心久년래만사휴심구 /근년 들어 만사 모두 맘 식은 지 오래건만

只有離情老更傷지유리정로경상 /이별 정만 남아 있어 늙어서도 맘 상하네

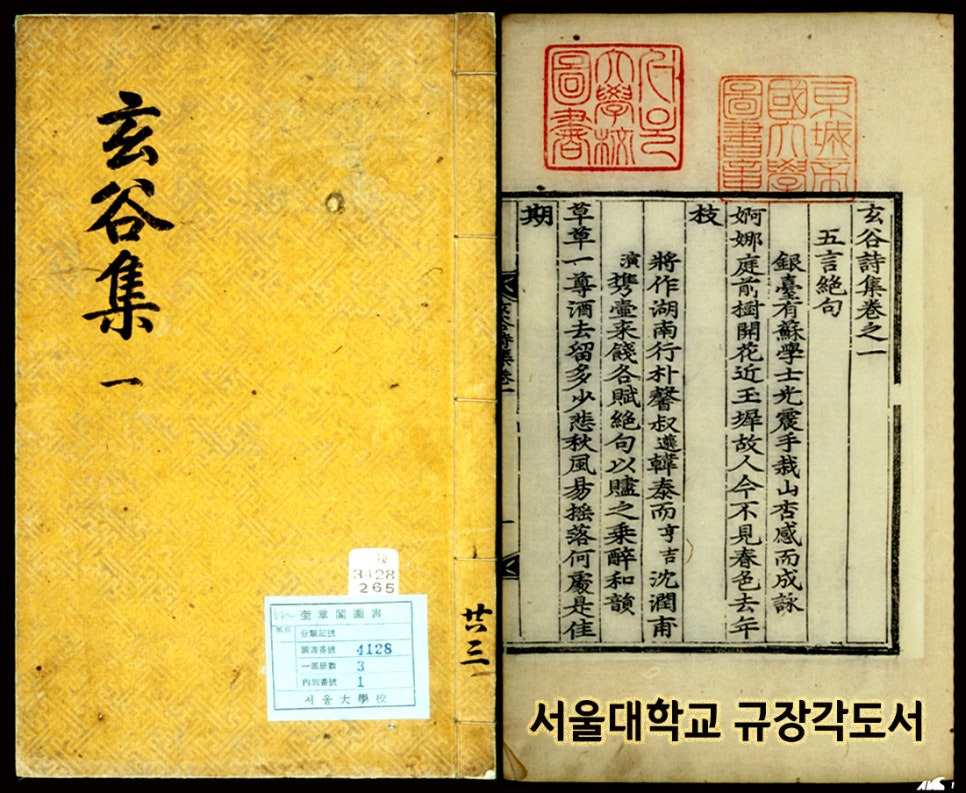

■『玄현谷곡集집』 현곡 조위한(玄谷 趙緯韓 1558~1649)

=大平樓=

危樓奕敞半天央위루혁창반천앙 /중천 가운데에 아름답게 드러난 높은 다락에

落日登臨客恨長낙일등림객한장 /저녁 무렵에 올라보니 나그네의 한도 길구나.

大塊勞生元草草대괴로생원초초 /이 땅에서 괴로운 인생은 원래 바쁜 모양

虛名傳世更茫茫허명전세경망망 /헛된 명예 대대로 전함은 거듭 아득하리다.

東溟若變爲春酒동명약변위춘주 /동해물은 봄에 담근 술로 변한 것 같고

北斗還將作羽觴북두환장작우상 /북두칠성은 돌아서 술잔 되려는 것인가.

浩浩放歌歌激烈호호방가가격렬 /호호탕탕 노래하니 노랫소리 격렬하고

回看塵土一悲傷회간진토일비상 /돌아보니 흙먼지에 슬픈 마음 아프구나...

■『白백軒헌先선生생集집』卷권之지十십二이詩시

:백헌 이경석(白軒 李景奭, 1595 ∼1671)

●太平樓 以下襄陽十景爲李太守作(태평루 이하양양십경위리태수작) / 이하는 양양 경10 〔태평루 낙산사 남대천 설악산 천후산 동해사 신흥사 동산 현산 대제(太平樓 洛山寺 南大川 雪嶽山 天吼山 東海祠 神興寺 洞山 峴山 大堤)]을 1658년 이연(李演) 부사를 위해 지었다 .

淸夜曾開宴청야증개연 /맑은 밤에 일찍이 연회를 개최하니

朱欄拂綺羅주란불기라 /단청한 난간에 화려한 옷자락 나부끼네.太平眞有象태평진유상 /태평성세의 참모습이 여기에 있으니

看取擁笙歌간취옹생가 /생황소리 노랫소리 취함을 느끼노라.

참고로 양양 10경 시문을 소개한다.

●洛山寺(낙산사)

宿霧山山暗숙무산산암 / 짙은 안개가 산마다 자욱하고

人寰處處眠인환처처면 / 곳곳 마을마다 잠들어 있는데

殘宵海底日잔소해저일 / 미명에 바다 밑서 꿈틀대던 해님이

已掛寺樓前이괘사루전 / 어느새 빈일루 앞에 높이 걸렸구나.

流自銀河注유자은하주 은하수 물길 / 처럼 절로 흘러서

波連碧海深파련벽해심 동해 / 바다 깊숙이 파도에 연하고

朝宗不暫息조종불잠식 / 잠시도 쉬지 않고 바다에 흘러들어正

似戀君心정사련군심 / 순순히 연모하는 님의 마음 같구나.

●설악산(雪岳山)

迥立含雲氣형립함운기 / 운기를 머금고 높이 솟아

層巓逼紫霄층전핍자소 / 첩첩 산이 하늘에 겹치고

應知太始雪응지태시설 / 태초부터 알고 있었던 눈

六月不曾消륙월불증소 / 유월이 되어도 녹지 낳네.

●천후산(天吼山)

空穴雷聲吼공혈뢰성후 / 하늘의구멍에서우렛소리불어대니

高標日馭回고표일어회 / 고상한풍치에해를몰고도는도다.

炎天佛骨冷염천불골랭 / 여름날 부처님도 춥다하는데

風自廣寒來풍자광한래 / 달의 궁전에서 바람 불어오네.

●동해사(東海祠)

肅肅靈壇靜숙숙령단정 / 엄숙하고 정결한 영단

蒼蒼松桂長창창송계장 / 오래도록 새파란 솔밭

千年香火地천년향화지 / 천년이어 향불 피는 여기

天闊海茫茫천활해망망 / 열린 하늘 바다 끝없어라.

●신흥사(神興寺)

山深多爽氣산심다상기 상/ 쾌한 기분이 넘치는 깊은 산

骨冷不成眠골랭불성면 / 뼈가 시려 잠도 이를 수 없는데

半夜風泉響반야풍천향 / 한밤에 바람소리 샘물소리 일어

今猶在耳邊금유재이변 / 오히려 언제나 귓가를 울리누나.

●동산(洞山)

沙路緣滄海사로연창해 / 푸른 바닷가에 인연한 모랫길

瑤岑鎖碧霞요잠쇄벽하 / 푸른 노을에 잠긴 아름다운 봉

追思欹枕夜추사의침야 / 아 옛날에 묵던 밤이 그리워지고

一夢到仙家일몽도선가 한/ 낱 신선이 사는 집에 이른 꿈.

●현산(峴山)

我學山翁醉아학산옹취 / 부사의 취한 꼴을 내가 따르니

兒童笑似泥아동소사니 아/ 이들은 내 꼴보고 웃어댄다.

風流今尙在풍류금상재 / 풍류는 오히려 이제부턴데

爭唱白銅鞮쟁창백동제 / 백동제 다투어 노래하누나.

●대제(大堤)

江水拍山去강수박산거 / 강물은 소리 내며 산을 떠나니

處處芳草多처처방초다 / 곳곳에 방초는 많고도 많구나.

明月照官路명월조관로 / 밝은 달은 밤마다 관아 길을 비추는데

女郞連袂歌여랑연몌가 / 여아 남아 손에 손 잡고 노래 부르네.

●해월정 (海月亭)

▪ 소재지 양양 : 양양읍 조산리 10-1

▪ 연 혁 : 조인벽( ) 趙仁璧 은 양양으로 낙향한 이후 이곳에 해월정을 짓고 산수간을 소요 하면서 대자연과 (逍遙) 함께하는 시예 로 소일하였으며 후진을 양성하면서 학문과 도덕을 일깨워 이 지방의 풍속 순화에 심혈을 기울였다 또한 여러 유생들과 . (강학 학문을 講學: 닦고 연구함)을 즐겼으며, (月村 鄭漫)월촌 정만과 강해 이장년(江海 李長年) 그리고 도사 혜선 등과 시우 로(道師 慧禪 詩友) 지냈던 것으로 파악된다. 본래 호를 우계(愚溪)라고 하였으나 이 곳 해당에 정자를 짓고 해월정(海月亭)이라고 현판하고, 자신의 아호도 海月亭이라 하고 詩友들과 詩를 짓고 뜻을 풀며 시흥으로 소일하였다. 강해는 말하기를 “ 나의 벗 조인벽의 시는 질탕(跌蕩)하고 호매(豪邁)하여 속세의 먼지가 묻지 않았다 ” 라고 하였으며 혜선도사는 조선생은 인간 “ 세계 사람이 아니라 그 절개가 고귀하기가 진나라 도연명에 비유 된다 ”고 하였다. 그 당시 이 고장은 왜구를 방어하는 군관들의 수자리〔국경을 지 키던 일〕촌락으로 지극히 영세한 곳으로서 풍속과 문물이 크게 폐허화 되었다. 조인벽이 학문과 도덕을 일깨워서 풍속을 순화 시키면서 자신도 시예로 소일하기도하고 혹은 짝지〔 지팡이의 방언 〕를 집고 산수 간에도 거닐며 때로는 도롱이를 걸치고 낚시를 하기도 하며 세상을 잊은 듯이 지냈다. 그리하여 수백 년 후에까지 선생의 덕망이 전해져 오고 있다. 조인벽 선생의 시 한수가 낙산사 의상대에 있던 것을 동명서원으로 옮기어 지금까지 전해지고 있다. 그 내용 또한 선생의 마음과 생활을 잘 나타낸 것이라 할 수 있다.

●해월정 위치 해월정 옛 터: 강원특별자치도 양양군 양양읍 조산리 210-1

시문 ▪ 海해月월亭정遺유詩시

〔해월정 조인벽(海月亭 趙仁璧 1330~1393) 〕

蝶翅勳名薄접시훈명박 /공훈과 명예는 나비 날개와 같이 얇기만 하고

龍惱富貴輕용뇌부귀경 /용뇌 같이 여기는 부귀는 가볍기만 하더라.

萬事驚秋夢만사경추몽 /모든 일은 싸늘한 가을 밤 꿈에 놀다 깨는 것이니 다 잊고

東窓海月明동창해월명 /동창에 비칠 바다의 달이나 쳐다보세

淡淡西山月담담서산월 /서산에 걸친 달은 희끄무레하고

靄靄空中雲애애공중운 / 공중에 구름이 길게 뻐쳤네.

山人不畏虎산인부외호 / 산사람이 범도 두려울 것 없어

永野不庵門영야불암문 / 밤새도록 문도 닫지 않네.

■『玄현谷곡集집』〔詩〕 현곡 조위한(玄谷 趙緯韓, 1567~1649)

●하조대(河趙臺)

仙臺縹緲接蓬壺선대표묘접봉호 /선대는 아득하니 봉래산과 접하고

二子遐蹤問釣徒이자하종문조도 /두 아들이 멀리 와서 낚시꾼에게 물렀다.

落日獨登招海若낙일독등초해약 /해질녘에 혼자 올라 해신을 부르니

臨風長嘯響山都임풍장소향산도 /휘파람이 바람을 타니 산이 울렸다.

東南無際迷封域동남무제미봉역 /동남이 무한하니 봉역은 미혹하고

上下皆空沒宇區상하개공몰우구 /상하가 모두 비었으니 집터 잠겼네.

憐我杳然如一粟연아묘연여일속 /아득하고 멀어 내 가련하니 한 알의 좁쌀 같고

不知何處着微軀부지하처착미구 /천한 이 몸 어느 곳에 있는지 알 수가 없구나.

■『玄현谷곡集집』卷권之지七칠[현곡 조위한(玄谷 趙緯韓)1567∼1649]

●의상대(義湘臺)

亭亭突起寺東南정정돌기사동남 /낙산사 동남에 아름답게 우뚝 솟은 곳

俯視扶桑手可探부시부상수가탐 /동해를 굽어보며 가히 손으로 더듬는다.

一色微茫天海接일색미망천해접 /일색으로 흐릿하게 하늘 바다 붙어있고

三精倒燭日星涵삼정도촉일성함 /일월성신의 빛 이 지면 해와 별이 잠긴다.

神蹤仿佛餘龍象신종방불여룡상 /신통한 자취 어렴풋이 용상이 남아있고

異事流傳記釋曇이사류전기석담 /석담부의 기록에 이상한 일이 전해진다.

何處飛來雙白鶴하처비래쌍백학 /짝을 지은 백학들은 어느곳서 날아오나

長鳴似欲挽歸驂장명사욕만귀참 /돌아가는 행차 막으려니 울음소리 길구나

●宋子大全卷一百六十五 / 碑

▣玄谷趙公神道碑銘 幷序

玄谷趙公卓詭嵬岸。早歲蒙難蠖屈。遭遇明時。又率意言事。用舍相半焉。論者曰。韓,歐濮議。與諸賢殊異。至被彭公重繳。然不以是後世少韓歐。公諱緯韓。字持世。漢陽人。其遠譜與靜庵先生同。曾祖邦彥。官參判。祖玉縣令。考揚庭不仕。贈判書。能以禮法治家。妣韓氏。某官某之女。公生數歲。祖母吳夫人愛其誦書朗然曰。此吾耳邊絲竹也。十歲作詩。已有思致。十有六歲。徧讀先秦古文。場屋屢居上游。己丑。丁憂才殯殮。而母夫人疾革。嘗泄痢。又割指進血。甲午。喪母夫人踰禮。辛丑。中司馬試。癸卯。除重林察訪。平遷至主簿,監察。遂登己酉第。先是十餘年間。倭寇猶未平。嘗從金將軍德齡。試軍旅事。天將有愛公者。公欲隨入中朝。博觀天下。朝中先輩知公遺落世事。並與權石洲韠除官以縻之。旣闡大科。則光海主初卽位。群小益橫。以公嘗上疏訟鄭松江,黃芝川也。怒且忌公才。抑置宂閒。猶處以製敎。奉命朝天。畢使。卽出爲北靑判官。未幾罷歸。無何値國舅誣獄。公與諸名卿同被逮囚廢錮。時廢母議張甚。戊午。大歸南原地。有和陶辭以見志。又作流民歎一篇。極道人民愁苦邦家顚覆狀。主見而惡之。物色之不得。後修光海實錄時。史臣收入爲信史。仁廟反正。收用賢俊。公自司成歷尙衣正。入憲府爲掌令,執義。凡除拜。公頗引却。及被湖堂選則不復辭也。公以新化擧措頗未厭人心。多所爭論。又駁椒親鄭百昌。言雖行而上亦不悅。遞正尙衣院。因出守襄陽。李适反。領兵至京師。願與王師討賊。主將以文吏不許。丙寅。從遠接使金公瑬。往迎詔使。丁卯。又赴寇難。聞寇退解兵歸。未幾罷歸。敍復舊踐。自是屢入筵席。盡心啓沃。亦論勳貴之失。上將崇奉私親。朝議力爭其不可。公獨以爲今事與漢之定陶。宋之濮園不同。遂與諸公凹凸。誚謗四起。而公不顧也。因虹變。與諸僚上箚請納諫諍息聚斂。去奢侈戒偏私。益勵初心。懋加克復。上嘉納。壬申。由執義陞承旨。有臺章上不許。蓋臺臣疑公以私親議當上心也。歷兵曹參知。復爲承旨。上疏自劾。移兵曹參議。自是數年之間。不離政院兵禮曹。丙子。與政院諸僚。因災異上言曰。殿下誠能以至誠對越上帝。以至公赫臨下土。振肅頹綱。激勵群工。則朝廷正而人心悅。天地和而災沴消。政令不期擧而自擧。修攘不期盡而自盡。此不在殿下一念之間乎。嗚呼。幽獨雖深。不謹則影響於外。殿下旣已知之。其於修身治國之道。思過半矣。上又善之。以病辭遞。冬。虜變猝遽。公以命先往江都。聞 上改轍入御南漢城。公自中路追赴不得入。竄伏奔遑。備經危險。事定從舊職。壬午。特陞工曹參判。蓋 上念耆老久淹也。丙戌。以八袠陞資憲。知中樞府事。己丑正月。公曰。昔先君以是年棄世矣。今歲行適逼。我其殆乎。竟以其廿一日終焉。上聞驚悼停朝市。祭賻皆如例。三月。葬于坡州七井里。公俊偉雄豪。眼空一世。善謔以諧。然又尊賢取友。律己制行。自有規度孝友出於天性。年已耆艾。語及父母。必嗚咽涕下。至使受業者廢蓼莪篇。與兄弟大被燕嬉。不忍相舍。有時出入。履發相從。家人時失其所在。疫癘死喪之威。其所行。人方之庾衮而有餘矣。牛溪成先生嚴重莊肅。然善公家行。終始親愛之。名公鉅卿。前後擧其實行。遂有棹楔之旌。常有不忍之心。倭寇時適見戰士無辜就戮者。多以布衣請見元帥而活之。爾瞻將加罪於癸丑七臣。公亦就見。力爲之地。可比之弔豎全邦之功矣。及其出身。隨事納約。傅以經義。當宁傾聽。裨益甚多。惟其不立崖岸。油油以相處。兼且無虛口。人不甚畏憚。然其中自有理致。聽之者多所警發。蓋其意象超脫。胸懷坦夷。亦無屈首風塵之趣。而可以遊神於事物之表者。固爲諸公之所推許。而其憂愛慷慨惻怛感發之誠。則固非他人之所可窺測也。光海時遊楓嶽。夢侍宣祖大王。詳陳衷曲。覺吟近體一篇。有萬死孤臣淚千峯獨夜心之句。而枕上有斑斑處也。淸陰文正公嘗爲群小所慍。因倂治其儕流。公聞之悲咤憂憤。殆乎成病。公爲文詞。主於莊,騷,韓,馬,戰國。少陵而以下則不屑也。故其所作雄渾峻發。如河海涵泓。山岳停峙。論者謂如其爲人。權石洲韠嘗曰。吾於詩家軌度。粗有得焉。而其根基恢拓。氣焰盛大。則何敢望某。黃芝川廷彧贈公曰。風霆歷覽無窮際。王伯論才更著高。又有天下奇男王適至之句。然則公之見推於人者。不止於詞藻已也。嘗曰。東人不喜溫公通鑑,晦菴綱目。是以墻面也。其老年所編拔奇一書。則又主於六經而下及諸子也。夫人洪氏。學生纘之女。早沒。繼娶佐郞宋耇女。生二男三女。長倚有文行。早夭。事見公祭其文。次億工曹佐郞。女長適尹確。次適朴濰。皆士人。次適府使沈榥。夫人性慈仁溫惠。有識有行。纔就姆。母夫人沒。執喪奉祭。一如成人。稍長。繼母頗莊嚴以臨。夫人敬謹罔懈。及嫁。情禮省獻。久而益虔。繼母晩乃感悟。愛之反愈己出。事公甚嚴。事雖細微。亡敢自遂。從公出入中外數十年。不以私囑干公。娣姒之間。亦不無難處者。又能以調娛焉。公官位俸祿稍隆。未嘗有居積豐侈之念曰。吾視向時窮陋拮据時則已多矣。聞人患難疾苦。爲之動心傷歎。敎子女。待衆妾。恤窮匱。皆循道理。以故公至老相莊。每歎以爲雖古之君子有不可及者。佐郞男任重,得重,萬重,益重。女歸朴泰成,金萬墡。外孫曰時亨,時亮。尹出也。曰應敎壽亮。沈出也。余於公未嘗納拜。公以世誼。寄意勤厚。仍譽場屋之文。余有羞澁意。不敢掃門覿德。今朴公世采和叔以公家狀。屬以墓文。余不敢以不文辭。蓋悔前日之失而思贖於萬一也。遂據狀第錄而因爲之說曰。公以高才偉器。當仁廟淸明之世。特以私廟之議。見疑於儕流。坎坷以沒其世。然此出於所見之適然而自信其心也。非如嘉靖之張,桂也。銘曰。

謂公徒是文章之士。則實政可以範世而警俗。謂公遭逢而利見龍飛。則於進途劣容其足。寔因心而爲行。亦眇世而肆謔。蓋卓犖而奇偉。不屑於規度繩墨。斯爲一世之雄豪。百夫之禦特。凡後之要知公者。盍亦觀其述作。

▣조위한 신도비명(碑銘) 번역▣

▣ 현곡조공신도비명 병서 ▣

현곡(玄谷) 조공(趙公, 조위한)은 행실이 탁절(卓絶)하고 우뚝 빼어나서 젊은 나이에 어려움을 당하였고, 다시 몸을 펴서 밝은 세상을 만나서도 또 뜻을 따라 일을 말하였으니, 그 용사(用捨)가 서로 반반이었다. 논자(論者)가 말하기를, “한구(韓歐)의 복의(濮議)는 여러 선현(先賢)들과 자못 달랐기 때문에 심지어 팽공(彭公)에게 무거운 탄핵을 받기까지 하였다. 그러나 이 일 때문에 후세 사람들이 한구를 하찮게 여기지는 않는다.”고 하였다.

공은 휘(諱)가 위한(緯韓)이고, 자(字)는 지세(持世)이며, 본관(本貫)은 한양(漢陽)으로, 그 원대(遠代)의 계보(系譜)는 정암 선생(靜庵先生, 조광조(趙光祖))과 같다. 증조(曾祖)는 조방언(趙邦彦)으로 참판(參判)을 지냈고, 할아버지는 조옥(趙玉)으로 현령(縣令)을 지냈다. 아버지는 조양정(趙揚廷)으로 벼슬하지 않았고 판서(判書)에 추증(追贈)되었는데, 예법으로 집안을 잘 다스렸다. 어머니는 한씨(韓氏)로 청안현감(淸安縣監)) 한응성(韓應星))의 딸이다.

공이 태어난 지 서너 해 되었을 때 할머니인 오부인(吳夫人)이 그 글 읽는 소리가 낭랑한 것을 좋아하여 말하기를, “이 소리는 내 귓가에 들리는 사죽(絲竹, 관현악을 말함)이다.”라고 하였다. 10세 때에 시를 지었는데 그 나이에 벌써 사치(思致)가 있었고, 16세 때 선진(先秦)의 고문(古文)을 두루 읽었으며, 장옥(場屋)에서 누차 상등(上等)을 차지하였다. 기축년(己丑年, 1589년 선조 22년)에 상(喪)을 당하여, 겨우 염빈(殮殯)을 하자마자 모부인(母夫人)의 병이 위독하였는데, 공은 모부인의 대변[泄痢]을 맛보아 병세를 살피고 또 손가락을 베어 피를 내서 모부인에게 드렸다. 갑오년(甲午年, 1594년 선조 27년)에 모부인의 상을 당하여 예제(禮制)보다 더욱 슬퍼하였다.

신축년(辛丑年, 1601년 선조 34년)에 사마시(司馬試)에 합격하였고, 계묘년(癸卯年, 1603년 선조 36년)에 중림 찰방(重林察訪)에 제수되었으며, 평천(平遷)하여 주부(主簿)와 감찰(監察)에 올랐고 마침내 기유년(己酉年, 1609년 광해군 원년)의 과거에 급제하였다. 이에 앞서 10여 년 동안에 왜구(倭寇)가 아직 평정되지 않았으므로 일찍이 김덕령(金德齡) 장군을 따라 군려(軍旅)의 일을 시험하였는데, 명(明)나라 장수 중에 공을 사랑하는 자가 있어서 공은 그를 따라 중국에 들어가 천하를 두루 구경하려고 하였으나, 조정에 있는 선배(先輩)가 공이 세상일을 유락(遺落)하려는 것을 알아채고서 공을 석주(石洲) 권필(權鞸)과 함께 관직에 제수함으로써 그렇게 하지 못하도록 옭아매었다.

대과(大科)에 급제하고 나자 광해주(光海主)가 막 즉위하여 뭇 소인배들이 더욱 설쳐댔다. 소인배들은 공이 일찍이 상소하여 정 송강(鄭松江, 정철(鄭澈))과 황 지천(黃芝川, 황정욱(黃廷彧))을 논핵했다는 이유로 화를 내고 또 공의 재주를 시기하여 용한(冗閑)한 벼슬에 억눌러 두었는데, 오히려 지제교(知製敎)를 맡는 자리에 있게 하였다. 사명(使命)을 받들어 명나라에 갔다가 볼일을 마치고 돌아와서 즉시 북청판관(北靑判官)으로 나갔다가 얼마 안 되어 그만두고 돌아왔다. 얼마 뒤에 국구(國舅)의 무옥(誣獄, 선조의 장인 김제남(金悌男)의 옥사(獄事)를 말함)을 당하여 공은 여러 명경(名卿)과 더불어 함께 감옥에 갇히어 폐고(廢錮)당하였고, 그 당시에 폐모(廢母)의 논의가 한창 거세었다.

무오년(戊午年, 1618년 광해군 10년)에는 남원(南原) 땅으로 영영 돌아갔는데 도연명(陶淵明, 진대(晉代)의 은사(隱士)인 도잠(陶潛). 연명은 자(字)임)의 귀거래사(歸去來辭)에 화운(和韻)하여 글을 지음으로써 자기의 뜻을 나타냈고, 또 유민탄(流民歎) 1편(篇)을 지어 인민(人民)들이 고통을 겪고 나라가 뒤엎어지려는 상황을 극력 말하니, 광해주가 그 글을 보고서 미워하여 누가 지었는지 찾아내도록 하였으나 찾아내지 못하였다. 뒤에 광해(光海)의 실록(實錄)을 수찬할 때 사신(史臣)이 그 글을 거두어 넣어 신사(信史)로 삼았다.

인조[仁廟]가 반정(反正)하여 현준(賢俊)들을 수용(收用)하자 공도 사성(司成)으로부터 상의원 정(尙衣院正)을 거쳐 사헌부(司憲府)에 들어가 장령(掌令)과 집의(執義)가 되었는데, 무릇 관직에 제배(除拜)될 때마다 공은 자못 핑계를 대고 나아가지 않으려고 하였으나, 호당(湖堂, 독서당(讀書堂))에 선발되어서는 더 이상 사양하지 않았다. 신화(新化)의 거조(擧措)들이 자못 인심에 들어맞지 않자 공이 쟁론(爭論)한 바가 많았고 또 (인렬왕후(仁烈王后, 인조의 후비(後妃)) 한씨(韓氏)의 형부인) 초친(椒親, 왕비의 친척) 정백창(鄭百昌)을 논박(論駁)하여 그 말이 시행되었는데 임금이 또한 기뻐하지 않았으므로, 체직되어 상의원정(尙衣院正)이 되었다가 그 일로 인하여 양양수령(襄陽守令)으로 나갔다.

이괄(李适)이 반란을 일으키자 공은 군대를 거느리고 서울에 가서 왕사(王師)와 함께 역적을 토벌하겠다고 청원하였으나 주장(主將)이 공을 문리(文吏, 문관 출신의 수령을 말함)라는 이유로 허락하지 않았다. 병인년(丙寅年, 1626년 인조 4년)에는 원접사(遠接使)인 김유(金瑬)공을 따라 조사(詔使)를 영접하러 갔고, 정묘년(丁卯年, 1627년 인조 5년)에 또 구난(寇難)에 달려갔다가 노적(虜賊)이 물러갔다는 소식을 듣고서 군대를 해산하여 돌아왔다. 얼마 뒤에 파직되어 돌아왔다가 서용(敍用)되어 예전의 관직에 복직되었으며, 이로부터 누차 연석(筵席)에 들어가서 마음을 다하여 임금을 계옥(啓沃)하였고 또한 훈귀(勳貴)의 잘못을 논핵하였다.

임금이 장차 사친(私親)을 숭봉(崇奉)하려고 하니 조정 신하들의 논의가 그 불가함을 극력 쟁집(爭執)하였는데, 공은 홀로 “이번 일은 한(漢)나라의 정도왕(定陶王)이나 송(宋)나라의 복원(濮園)과는 같지 않다.”고 하여, 마침내 제공(諸公)들과 의견이 서로 다르자 공을 비방(誹謗)하는 말이 사방에서 일어났는데 공은 돌아보지 않았다. 홍변(虹變)으로 인하여 여러 동료들과 차자(箚子)를 올려, 임금에게 간쟁(諫諍)을 받아들일 것과 취렴(聚斂)을 종식시킬 것과 사치(奢侈)를 없앨 것과 편사(偏私)를 경계할 것과 초심(初心)을 더욱 면려하여 극복하는 일에 힘쓰도록 청하자, 임금이 가납(嘉納)하였다.

임신년(壬申年, 1632년 인조 10년)에 집의(執義)를 거쳐 승지(承旨)로 승진하였는데 대간(臺諫)의 논핵이 있었으나 임금이 허락하지 않았다. 대체로 대신(臺臣)이 공을 사친(私親)에 대한 논의로써 임금의 마음에 맞춘 것으로 의심하였기 때문이었다. 병조참지(兵曹參知)를 거쳐 다시 승지가 되자 상소하여 자핵(自劾)하였으므로 병조 참의(兵曹參議)로 이임(移任)되었다. 이로부터 수년 동안에 승정원과 병조, 예조를 떠나지 않았다.

병자년(丙子年, 1636년 인조 14년)에 승정원의 동료들과 함께 재이(災異)로 인하여 상언(上言)하기를, “전하께서 진실로 능히 지성(至誠)으로써 상제(上帝)를 대하시고 지공(至公)으로써 하토(下土)에 임어(臨御)하시어 무너진 기강을 진숙(振肅)시키고 뭇 신하들을 격려(激勵)시키면, 조정이 바로 서고 인심이 기뻐하며 천지(天地)가 조화되고 재이(災異)가 사라질 것이며, 정령(政令)은 수거(修擧)하려고 애쓰지 않아도 저절로 수거될 것이고, 재앙을 물리치는 일은 재앙이 없어지기를 기대하지 않더라도 저절로 사라질 것이니, 이는 전하의 일념(一念) 사이에 달려 있지 않겠습니까? 오호(嗚呼)라, 유독(幽獨)이 비록 깊지만 삼가지 않으면 밖에 그림자나 메아리처럼 곧장 드러나는 법이니, 전하께서 이미 그것을 아셨다면 수신(修身)과 치국(治國)의 방도가 생각하는 것만으로도 이미 절반이 넘은 셈입니다.”라고 하자, 임금이 또 좋은 말이라고 칭찬하였다. 이어 병 때문에 사직하여 체직되었다. 그해 겨울에 노적(虜賊)의 변고가 갑자기 들이닥치자 공은 어명을 받고 먼저 강도(江都, 강화(江華))로 갔는데, 임금이 길을 바꾸어 남한산성(南漢山城)으로 들어갔다는 소식을 듣고서, 공은 중도에서 뒤따라 그곳으로 달려갔으나 들어갈 수가 없었으므로 적을 피해 이리저리 달아나 숨느라고 온갖 위험을 겪었으며, 사태가 진정되자 예전의 관직에 복직되었다.

임오년(壬午年, 1642년 인조 20년)에 특명으로 공조 참판(工曹參判)에 승진하였는데, 대체로 임금께서 공이 기로(耆老)로써 오랫동안 엄체(淹滯)되어 있다고 생각한 까닭이었다. 병술년(丙戌年, 1646년 인조 24년)에 나이가 80세가 된 까닭에 자헌대부(資憲大夫)에 승진하여 지중추부사(知中樞府事)가 되었다.

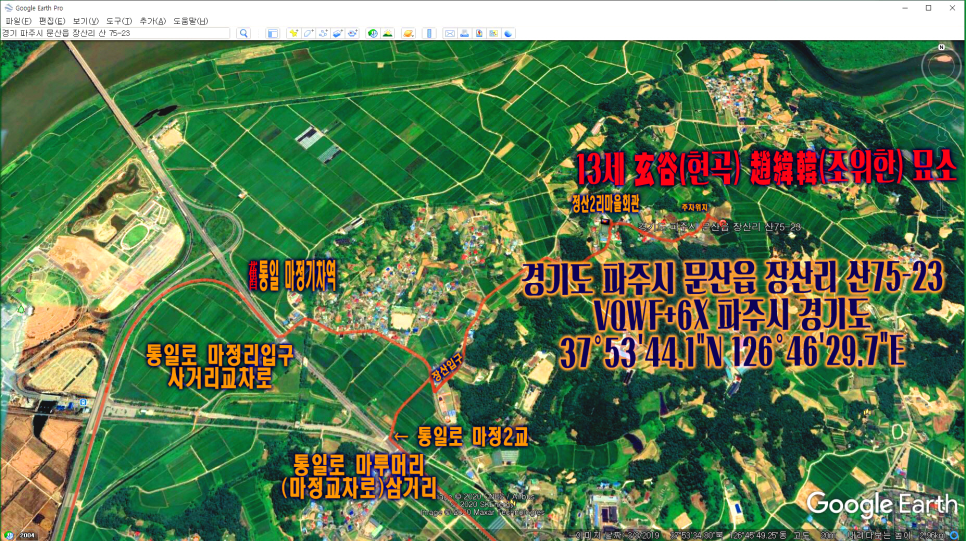

기축년(己丑年, 1649년 인조 27년) 정월에 공이 말하기를, “예전에 선군(先君)께서 이해에 세상을 떠나셨는데 지금 세행(歲行)이 마침 핍박하니, 나도 올해가 위태롭구나.”라고 하였는데, 마침내 그달 21일에 세상을 떠났다. 임금이 부음(訃音)을 듣고서 깜짝 놀라 애도하여 조시(朝市)를 정지하였고 제전(祭奠)과 부의(賻儀)를 전례(前例)에 맞게 내려 주었다. 그해 3월에 파주(坡州)의 칠정리(七井里)에 장사지냈다.

공은 사람됨이 준위(俊偉)하고 호걸스러워 안중(眼中)에 일세(一世) 사람들을 허여(許與)하지 않았으며 곧잘 우스개로 농담을 하였다. 그러나 또 현인(賢人)을 존경하고 벗을 취하는 일과 자기 몸을 닦아서 행실을 조심함에 있어서는 스스로 그 규도(規度)가 있었다. 효성과 우애가 천성으로부터 나왔으니, 나이가 이미 노인이 된 뒤에도 얘기하다가 부모에 대한 말이 나오면 반드시 울먹이며 눈물을 흘리곤 하였으므로, 심지어 배우는 자들로 하여금 육아편(蓼莪篇, 효자의 효심을 읊은 ≪시경(詩經)≫의 편명(篇名)임)을 폐(廢)하게 하였다. 형제들과 더불어 큰 이불을 함께 덮고 자면서 즐겁게 지냈고 차마 서로 떨어지지 못하였으며, 출입할 때에도 항상 형제들과 함께 길을 나섰으므로 집안사람들이 때때로 그가 있는 곳을 잃기도 하였다. 돌림병이 돌아 죽어가는 때에 공이 행한 것은 사람들이 유곤(庾袞)에게 견주어도 남음이 있다고 하였다. 우계(牛溪) 성 선생(成先生, 성혼(成渾))은 장중(莊重)하고 엄숙(嚴肅)하였으나 공의 가행(家行)을 착하게 여기어 처음부터 끝까지 공을 친애하였고, 명공(名公)과 거경(巨卿)들도 전후로 공의 실행(實行)을 천거하여 마침내 정려(旌閭)가 세워졌다.

항상 불인지심(不忍之心)이 있었으니, 왜구(倭寇)가 침입하였을 때 마침 전사(戰士)가 죄 없이 죽게 된 것을 보고서는 공이 포의(布衣)로써 원수(元帥)에게 뵙기를 청하여 그를 살려 준 일이 많았다. 이이첨(李爾瞻)이 장차 계축년(癸丑年, 1613년 광해군 5년)의 일곱 신하들에게 죄를 가하려고 할 때에도 공이 또한 그를 찾아가서 일곱 신하들을 위하여 애를 써주었으니, 이야말로 조수(弔豎)가 나라를 온전하게 한 공로에 견줄 만하였다. 급기야 출신(出身)하게 되어서는 일에 따라 납약(納約)하고 경의(經義)로써 가르치어 당저(當宁)가 귀를 기울여 들었으므로 도와준 것이 매우 많았다.

생각건대, 공은 날카롭게 애안(崖岸)을 세우지 않고 남들과 부드럽고 매끈하게 처하였으며, 또한 아울러 빈말을 하지 않았으므로 사람들이 그다지 두려워하거나 꺼리지 않았다. 그러나 그 안에는 스스로 이치가 있어서 듣는 자들을 경계하고 깨우치는 것이 많았다. 대체로 그 의상(意象)이 초연(超然)하고 흉회(胸懷)가 탄이(坦夷)하여 또한 풍진(風塵)에 머리를 숙이는 취미가 없었으며, 사물(事物)의 너머에 유신(游神, 마음을 즐겁게 함)할 수 있었으므로, 진실로 제공(諸公)들에게 추허(推許)를 받았고 그 우애(友愛)가 강개(慷慨)하고 측달(惻怛)하여 감발(感發)하는 성의는 진실로 다른 사람이 엿보거나 헤아릴 수 있는 바가 아니었다.

광해(光海) 때에 풍악산(楓嶽山)에 유람하러 갔다가 꿈속에서 선조 대왕(宣祖大王)을 모시게 되었는데 자신의 진심을 상세히 진달하고서, 꿈에서 깨어난 뒤에 근체시(近體詩) 한 편(篇)을 읊었는바, “만 번 죽음을 무릅쓴 외로운 신하가 눈물을 흘리고, 일천 개 산봉우리는 홀로 밤을 지새우는 마음일세.[萬死孤臣淚 千峰獨夜心]”라는 구절이 있었고, 베개에 눈물을 흘린 얼룩이 있었다. 청음(淸陰) 문정공(文正公, 김상헌(金尙憲))이 일찍이 뭇 소인들에게 밉보인 까닭에 그 제류(儕流)들까지 싸잡아서 다스렸는데, 공은 그 소식을 듣고서 슬프게 탄식하고 걱정하고 분개하느라고 거의 병이 날 지경이었다.

공은 문사(文詞)에 있어서는 장자(莊子), 이소(離騷), 한유(韓愈), 사마천(司馬遷), 전국책(戰國策), 소릉(少陵, 당대(唐代) 두보(杜甫)의 호)을 위주로 삼았으며 그 이하로는 탐탁하게 여기지 않았다. 그러므로 그가 지은 글들은 웅혼(雄渾)하고 준발(峻發)하여 마치 하해(河海)처럼 드넓고 산악(山岳)처럼 우뚝하였으므로, 논하는 자들은 공의 글이 그 사람 됨됨이와 같다고 말하였다. 석주(石洲) 권필(權鞸)이 일찍이 말하기를, “내가 시가(詩家)의 궤도(軌度)에 조금 터득한 것이 있으나 그 근기(根基)가 넓고 기염(氣焰)이 성대함은 어찌 감히 조모(某, 조위한)를 따를 수 있으랴?”고 하였고, 지천(芝川) 황정욱(黃廷彧)도 공에게 시를 지어 증여하기를, “바람과 천둥을 무궁하게 겪을 때에 왕패를 논한 재주 더욱 훌륭하네.[風霆歷覽無窮際 王伯論才更着高]”라고 하였으며 또 공을 “천하의 기이한 남자 왕적이 이르렀네.[天下奇男王適至]”라고 칭찬한 싯구도 있었으니, 그렇다면 공이 남들에게 추중(推重)받은 것이 단지 사조(詞藻)에만 그치지 않았던 것이다. 일찍이 말하기를, “우리나라 사람들은 온공(溫公, 송대(宋代)의 사마광(司馬光))의 ≪자치통감(資治通鑑)≫과 회암(晦庵, 주자(朱子))의 ≪통감강목(通鑑綱目)≫을 좋아하지 않으니, 이 때문에 담장을 마주한 것과 같다.”고 하였고, 그가 노년에 편집한 ≪발기(拔奇)≫라는 책은 또 육경(六經)을 위주로 하고 아래로 제자(諸子)에게까지 언급한 것이었다.

공의 부인은 홍씨(洪氏)로 학생(學生) 홍찬(洪纘)의 딸인데 일찍 요절하였다. 계취(繼娶)는 좌랑(佐郞) 송구(宋耈)의 딸인데, 2남 3녀를 낳았다. 장남 조의(趙倚)는 문학과 행실이 있었으나 요절하였으며 그에 관한 일은 공이 지은 그의 제문(祭文)에 보인다. 차남은 조억(趙億)으로 공조좌랑(工曹佐郞)이다. 장녀는 윤확(尹確)에게 시집갔고 차녀는 박유(朴濰)에게 시집갔는데 모두 사인(士人)이다. 막내딸은 부사(府使) 심황(沈榥)에게 시집갔다. 부인은 성품이 인자(仁慈)하고 온혜(溫惠)하였으며 식견도 있고 행실도 있었다. 부인은 겨우 유모(乳母)에게 나아갈 나이에 모부인이 세상을 떠나자 상례를 치르고 제사를 모시는 일을 모두 어른처럼 해내었고, 조금 자라서는 계모(繼母)가 자못 장엄(莊嚴)하게 대하였으나 부인은 공경하고 조심하면서 게으르지 않았으며, 시집을 와서도 정성과 예절로써 살피고 모시어 오래 지날수록 더욱 경건하게 하였으므로, 계모도 만년에야 느껴 깨닫고서 도리어 자기가 낳은 자식보다 더욱 부인을 사랑하였다. 부인은 공을 섬김에 있어서도 매우 엄격하여 일이 아무리 미세하더라도 감히 자신이 나서서 해버린 적이 없었으며, 공을 따라 중외(中外)에 출입한 지 수십 년 동안에 공에게 사사로운 청탁을 하지 않았고 시누이와 동서 사이에도 또한 난처한 일이 없지 않았으나 또 능히 조정(調停)하여 즐겁게 지냈다. 공의 관위(官位)와 봉록(俸祿)이 조금 높아지더라도 재물을 쌓아 풍요롭고 사치하려는 마음을 한 번도 갖지 않으면서 말하기를, “우리가 지난날에 궁색하고 가난하게 살 때와 비하면 이것도 이미 많은 것이다.”라고 하였으며, 다른 사람의 환난(患難)과 질고(疾苦)를 들으면 그들을 위하여 마음으로 놀라며 가슴 아파하고 한탄하였다. 자녀를 가르치고 중첩(衆妾)들을 상대하고 궁색한 사람들을 보살피는 것들을 모두 도리에 따랐으니, 이 때문에 공이 늙어서까지 서로 공경하면서 매양 탄식하기를, “비록 옛날의 군자도 따라가지 못할 것이 있다.”고 칭찬하였다.

좌랑(佐郞) 조억(趙億)의 아들은 조임중(趙任重), 조득중(趙得重), 조만중(趙萬重), 조익중(趙益重)이고, 딸은 박태성(朴泰成)과 김만선(金萬墡)에게 시집갔다. 외손(外孫) 중에 윤시량(尹時亨)과 윤시양(尹時亮)은 윤확의 소생이고, 응교(應敎) 심수량(沈壽亮)은 심황의 소생이다.

나는 공을 찾아뵌 적은 한 번도 없었지만, 공이 세의(世誼)로써 나에게 근후(勤厚)하게 뜻을 부치었고 이어 내가 장옥(場屋)에서 지은 글을 칭찬하였는데, 나는 부끄러운 생각이 들어 감히 공의 집에 찾아가 덕(德)을 바라보지 못하였다. 지금 박세채(朴世采) 화숙(和叔) 공이 공의 가장(家狀)으로써 나에게 묘문(墓文)을 부탁하였는데, 감히 글재주가 없다는 이유로 사양할 수 없었다. 대체로 그 까닭은 전일의 잘못을 뉘우치고 만분의 일이라도 속죄(贖罪)하려고 생각했기 때문이다. 이에 가장을 토대로 하여 차례대로 기록하고 인하여 말하기를, 공은 높은 재주와 훌륭한 기도(器度)로써 인묘(仁廟, 인조)의 청명(淸明)한 세상을 당하여 다만 사묘(私廟)에 대한 논의 때문에 제류(儕流)들에게 의심을 받고 불우하게 지내다가 세상을 떠났다. 그러나 이것은 그 소견이 때마침 그러하여 그 마음에 자신(自信)한 것에서 나온 일이었으니, 가정(嘉靖) 연간의 장계(張桂)와는 같지 않다. 다음과 같이 명(銘)을 쓴다.

謂公徒是文章之士 /

공이 한갓 문장을 잘한 선비라고 말한다면,

則實政可以範世而警俗 /

실제의 정사가 세상에 모범이 되고 세속을 깨우칠 만하였고,

謂公遭逢而利見龍飛 /

공이 시대를 잘 만나서 용이 날아오른 것을 보았다고 말한다면,

則於進途劣容其足 /

진도(進途)에는 그 발을 집어넣는 것이 졸렬하였네.

寔因心而爲行 /

진실로 마음을 인하여 행동을 하였고,

亦眇世而肆謔 /

또한 세상을 흘겨보아 거침없이 농담하였네.

蓋卓犖而奇偉 /

대체로 탁월하고 기위(奇偉)하여

不屑於規度繩墨 /

규도(規度)와 승묵(繩墨)을 대수롭지 않게 여겼네.

斯爲一世之雄豪 /

이야말로 일세(一世)의 웅호(雄豪)이고

百夫之禦特 /

백부(百夫) 중에 뛰어난 인물일세.

凡後之要知公者 /

후세에 공을 알고자 하는 자는

盍亦觀其述作 /

어찌 그가 지은 글을 살펴보지 않겠는가?

우암 송시열 지음.

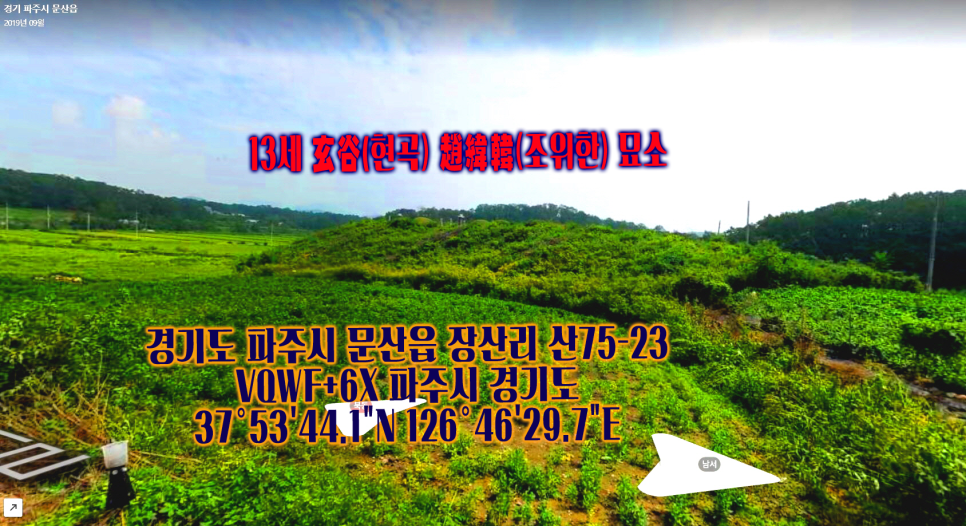

♥묘소 : 경기 파주시 문산읍 마정리 산 75-23번지

37°53'44.1"N 126°46'29.7"E

♥묘소 : 경기 파주시 문산읍 마정리 산 75-23번지

♥묘소 : 경기 파주시 문산읍 마정리 산 75-23번지

♥묘소 : 경기 파주시 문산읍 마정리 산 75-23번지

♥묘소 : 경기 파주시 문산읍 마정리 산 75-23번지

[출처] 현곡 조위한 [玄谷 趙緯韓]|작성자 sugisa 현계 두정헌

●南溪先生朴文純公文外集卷第十五 / 行狀

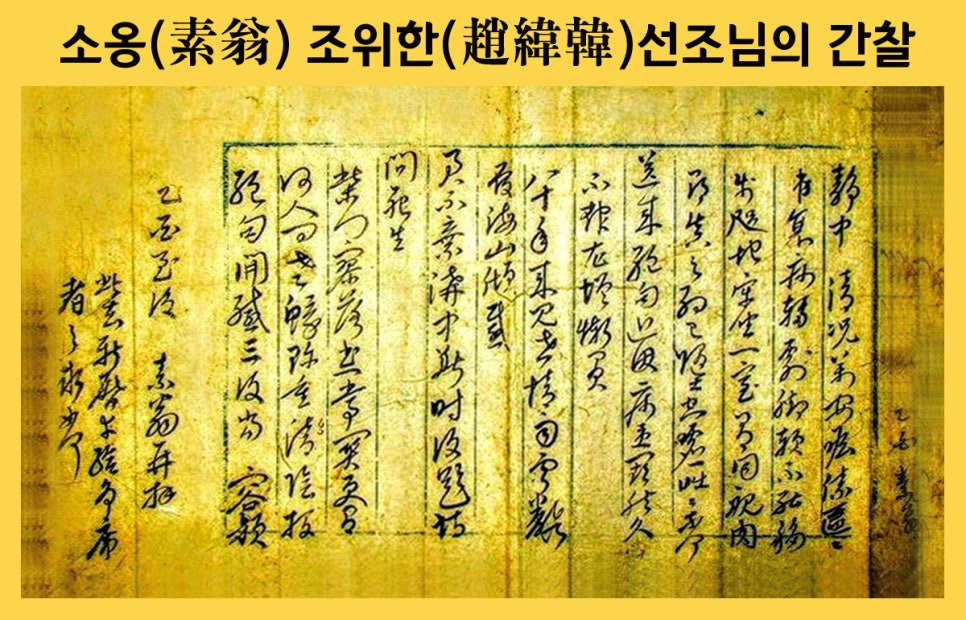

▣知中樞府事玄谷趙公行狀代趙南平作○癸卯六月二十二日

(※趙南平는 실제 족보에는 없는 인물임!)

本貫漢陽郡。曾祖諱邦彥。禮曹參判。妣貞夫人魯氏。祖諱玉綾城縣令贈吏曹參判。妣贈貞夫人奇氏,吳氏。考諱楊庭。贈吏曹判書。妣贈貞夫人韓氏。公諱緯韓字持世。初名紹韓。後改今名。而持世卽牛溪先生所命也。自號玄谷。一號素翁。本高麗僉議中書事諱之壽之後。再世而有諱良琪。年十三襲爵雙城摠管。嘗討哈丹。獻俘于元。大爲世祖所奬。賜錦袍玉帶。又三世而有諱溫。入我朝事太祖太宗。錄開國定社佐命功臣。官至議政府左贊成事漢川府院君。贈諡良節公。又三世而有諱壽昌。護軍 贈戶曹參判。實公高祖也。參判公故爲中宗朝名臣。綾城公以文學節槩聞當世。不幸坎壈蚤卒。判書公屢屈公車。晩以詩酒自娛。有四丈夫子。訓迪甚嚴家法。少長日必晨興。盥櫛拜謁唯謹。有少失儀則。公輒不降色。其他多類此。以故諸子擧能銜訓懋學。卒有所成就。公於兄弟爲叔。以隆慶元年丁卯七月戊寅生。生稟秀異。已有出群之氣。甫數歲受學。文理大闡。誦讀琅然。吳夫人素鍾愛。必引置左右曰。此吾耳邊絲竹也。萬曆丁丑遘癘疾。幾危而甦。作詩送判書公。所辭語懇惻。出於自然。人尤異焉。比十五六歲。已誦諸經。遍覽先秦古文。聲譽蔚然。自是數歲以後。屢魁試屋。己丑丁外艱。旣殯。韓夫人患痢。公迎醫診視侍藥。晝夜不解帶。醫言當嘗糞以驗差劇。公如其言。疾愈甚。乃斷手指調藥以進。數日遂瘳。甲午丁內艱。間嘗流寓湖南。屬倭寇未靖。邊陲用兵。公遂從義兵將金德齡陣中。又及天朝將士遊。欲入江浙間放跡不果。辛丑始中司馬試。癸卯拜重林察訪。公少與石洲權公才名相埓。蓋自辛壬禍亂。憂傷發憤。傲視當世。月汀尹公根壽素知其意。幷除權公敎官。使少降其守云。丙午調繕工監直長。丁未春旱甚。宣廟下敎求言。公上疏。大抵以伸雪冤枉爲消弭之道。略曰。自殿下中興以來。庶政日新。與國更始。不念舊惡。而況此遇災之日。所當洞開獄門。銷融罪籍。使刑餘之喘。絏縲之徒。亡不遍被聖澤。普回天怒。而奈何綸音纔下。有司弄法。以雷雨渙沛之典。爲市恩鬻權之地。此豈天地好生之心。帝王赦過之德哉。今之抱冤之臣。不可一二遍擧。而姑以最痛冤者言之。成渾林泉抱病。篤學自修。本不嬰情於世事。而不幸爲時論所中。反覆顚沛。至蒙以無據之罪。鄭澈剛方疾惡。斷無他腸。按獄之際。雖或有所差失。而討逆之罪。反深於爲逆之律。此則其人與骨皆已朽矣。而名猶存於丹籍。目不瞑於黃泉。冤枉之極。孰有加於此乎。至於黃廷彧父子。流離陷賊。保護王子。險阻艱難。終始一心。而不圖爲宿嫌所中。枉加臣子亡窮之惡。受刑竄謫。已過十四年之久。尙在覆益之下。不得共列於疏放。惟臣妄意旱魃爲虐。未必非此人之冤氣爲祟也。臣目覩冤枉。不知忌諱。論別是非。觸犯天威。衷情所激。言不知裁。伏乞聖慈天地父母。快釋此三臣者。上答天譴。下洩幽冤。則霖雨之滂沱。豈特千里。而國家億萬年無彊之休。殆基於此矣。冬陞南部主簿。未幾遷司憲府監察。己酉登增廣殿試第二名。拜成均館典籍。移工曹佐郞兼春秋館記事官。庚戌陞禮曹正郞知製敎。秋充謝恩使書狀官如京師。翌年春復命。尋除北靑判官。蓋爲群小所忌也。壬子罷歸。亡何延興獄起。時賊臣爾瞻將廢 母后。以國舅爲禍本。誘怵武人鄭浹。歷擧一時巨公名臣。盡之一網。公與諸公遂被逮。居數日而釋。自此禁錮。戊午捲家還南原。有終焉之計。復次淵明歸去來辭以見志。其辭曰歸去來兮。世不我知可以歸。自古不遇者非一。吾何爲乎傷悲。仰孤雲之高標。邈淸風之難追。瞻頭流之幽邃。絶人間之是非。催潘岳之秋興。拂張翰之征衣。涉漢水之浩洋。辭終南之翠微。浩然而歸。策馬南奔。朝發京華。夕至衡門。玉堂金馬。非我思存。可以供老。樂我瓢尊。念疇昔之嬰禍。羌魄悸而汗顏。食同魚而滅耳。豈人心之所安。饕薄祿而營生。縱驅命之所關。較得失於平生。盍遐擧而大觀。矧年老而多病。可卷懷而求還。世雖棄乎君平。道卽存於蜺桓。歸去來兮。聊卒歲而優游。臥一壑之煙霞。竟何慕而何求。當梁肉於晩食。替榮華於無憂。古人先我而實獲。欽往迹而爲疇。顏闔鑿坏。管寧浮舟。或潛身於滄海。或絶響於林丘。雖出處之異路。蓋明哲之同流。顧余志之異是。但有意於歸休。已矣乎。人生富貴在何時。歲月如流不可留。吁嗟乎。舍此將安之。唐虞不復見。巢許非所期。甘終身而倘佯。趁春耕而夏耔。遡長風而放歌。迎素月而哦詩。旣得所而定居。肯從詹尹決所疑。及目見賦役煩重。餓孚載塗。乃以俗諺作流民歎。辭意悲惋。曲盡情態。一時膾炙。見者欲涔然泣下。以此流入宮中。至於光海使人物色中外。幾不免奇禍。後當修史。白江李公特爲採見其事云。至天啓癸亥。仁祖反正。收召屛黜。拜成均館司成。命太學士申公欽別選知製敎。將置湖堂儲養之地。公亦與焉。移尙衣院正。司憲府掌令。陞拜執義兼春秋館編修官。會闕中因宮人徐氏有交通外人之迹。仁城君珙驕恣無狀。又與監察爭馳。道詆憲府醜甚。公慮新化椒禁不嚴。王子已橫。首論之。時當鼎革。民初聞蠲戶役罷內司。無不懽忭。而旋有徵督之擧。加以號牌抄軍管餉。一時並行。怨咎漸興。自元惡腹心長第受誅。政刑已正。而好峻議者毋論䝱從失志之徒。一切繩以重律。且逆獄繼起。人心尤疑。懼不定。公以爲今日之議。當待民優恤。用法寬輕。包容鎭定。以收人心。以定國勢。繇此公在憲府數月。所駁爭率持是意不變。秋鄭百昌察貢士於忠淸左道。處事失宜。以致罷場。而京試亦有擧子不持講帖者。議者將論其事。公啓言國家待儒生。本宜示以優容之道。況乃犯法者至尠。抱冤者甚多。而渾被削榜。恐其益失士心也。因論百昌之失曰。臣等請罷試官。以慰多士。而殿下終不聽焉。殿下之心。出於至公。臣實知之。若遠方儒士不曉。以爲百昌殿下椒掖之臣。必乃以此有所顧藉。此甚不幸也。今見宋海等疏。其言苟涉誣罔則已。萬一近似。百昌之罪惡得薄乎。 上始罷百昌職。而兼指公爲苟且之論矣。遞拜尙衣院正。俄除襄陽都護府使。憲府論遞。數日而止。蓋坐前事也。公在郡數歲。政淸訟息。一境安堵。又留意於興學育才。親自訓課勤至。又立考試法。別置學田以勵之。文風自此稍振。丙寅翰林檢討姜曰廣,給事中王夢尹頒詔東來。遠接使金公瑬啓公優有華國手。請以製述官。帶職往還。公至都隨迓詔使于關西。丁卯虜寇至。公領郡兵星夜赴難。比聞行在議和。同諸路罷歸。崇禎戊辰病重不赴試官。監司李顯英啓罷之。未幾敍拜掌樂院正。遷承文院判校。選拜弘文館副校理。改尙衣院正。尋復拜副校理。自是數歲。昵侍經幄。討論文義。殆無虛月。裨益弘多。嘗因講書經。至嗚呼曷歸。進曰此章所說。雖千載之下。可以隕淚。人君若失人心。而至於蹙蹙靡騁則更何及哉。此殿下所當戒者也。我國田賦頗輕。而獨軍布極爲煩重。故至有散而之四方者。非特使民室廬蕭條。田疇荒頓。甚則生子棄而不擧。推此以往。可知其愁怨之情也。凡徵價布。本爲分給捧足。而三人所出。堇及一人。臣意姑罷此法。使四人輪回立番。庶無偏苦之患。上曰。初爲游兵之多。以有徵布。其弊終至於此。公曰。此非國制爲然。實梁淵判兵曹時所創也。且聞本曹胥徒多至數十百人。廩食甚多。以浚血剝膚之資。而卒用飽養此輩。尤可痛心。久之移司諫院司諫。還拜校理。一日講至皇天眷佑有商。俾嗣王克終厥德。傳曰蓋天命眷商。陰誘其衷。故嗣王能終其德。進曰蔡氏此註恐未安。夫太甲於桐。處仁遷義者。專由伊尹匡救之力。尹乃不敢自以爲功。歸之皇天。所以示勸戒之意也。今不及此義。而只有云云。是人之遷善改過。不在用力之如何。而必待天誘其衷。然後克從厥德。不幾於使世主皆曰我生不有命在天。作善作惡。皆上帝之所畀。而無意克己悔過者乎。皇天無親。克敬惟親。人君若恐懼修省則天必眷佑。若怠慢暴棄則天必厭斁。豈有無道之君而可得陰誘其衷之理。上亟然之。其高識類此。時議以崔公鳴吉爲進賀使。蓋泛海之役也。延平府院君李貴進曰。此事甚無謂。蔑待勳臣如此。故屢致逆變。若不倚重勳臣。則外戚宦官。孰不可倚重。公駁曰貴之言過矣。勳臣雖可倚重。凡立殿下之朝者。其忠君憂國之誠。豈下於此輩。而必以是爲言邪。且外戚宦官之說。尤不敢出諸口者也。貴瞿然稱謝。因講接下思恭。進曰向日臨筵。自上有狗彘之敎。事甚未安。今見此語。人君待下之道不可如是慢侮者。其意益明白矣。唯上留念焉。上曰爾言甚當。蓋欲言不公之事。而致有此失。不勝赧然。先是金公堉以阻金世濂銓郞被罪。李貴又爲論救甚力。上乃敎以同黨雖若狗彘。薦之猶恐不及。異己者雖有可用之才。擯棄如遺。故公於是及焉。嘗進曰近者臨筵。自上務爲淵默。使下情不能上達。然則臣等雖欲畢忠盡言於前。而其道末由。此匹夫匹婦所以不獲自盡者也。又曰人君苟能安不忘危。以圖其始。則豈有亡國之理乎。詩曰靡不有初。鮮克有終。此在恒人。猶以爲難。況人君耶。殿下臨御以來將至十年。雖無大段隳失。而若復恐懼兢業。虛心納諫。得賢制治則善矣。反復不已。上皆深謝之。後値講丕平富。公進曰夫民者。國之根本。而必欲使斯民丕平富。聖人爲國之道也。今日國家所以民窮財匱一至於此者。良由奢侈之習漸甚。衣服飮食務極豐美故也。至於市井則皆以文錦爲袴。而法司不能禁。豈不寒心。若殿下能從儉約。則此弊不患不祛矣。臣聞勝國之末。此習亦甚。我太宗大王問祛弊之道於黃喜。對曰自 上不御錦繡。小臣亦着木綿。此習當自止也。累世傳爲美談。惟殿下察焉。上甚然之。公久在詞掖。應製館課屢居魁褒賞。至是天朝逆帥劉興治擅殺都督陳繼盛。朝廷方議進討椵島。上命公製進檄文。辭甚嚴厲。有曰三軍錯愕。血濺宋義之頭。絶嶼蒼茫。悲甚田橫之客。世爭傳誦。歷執義,判校,成均館直講,尙衣院正。復拜判校。辛未以推考敬差官赴湖南。冬兼侍講院輔德。拜修撰轉校理。會以啓覆入侍時。鍾城人羅守男等有越境殺人攘奪之罪。上以此問左右。公進曰虜賊方欲敗盟。若以此執言生釁。其禍無窮。昔者兩女爭桑。尙爲吳楚興兵之端。況此人所犯。於法罔赦者乎。宜正其罪。以杜後患。上從之。 章陵禮議十年未決。擧朝力爭以爲不可行。公素於此議。意見有異。實難苟合。故曾在癸亥初。與朴潛冶知誠論辨相符。久而無所變者。蓋謂仁祖旣非以旁支入承大統。如定陶濮國故事。則不可稱叔。又不可別廟故也。至是玉堂當陳箚請 止追崇。而公適在直。無可代者。不得已略陳不敢強屈素見。以循時論之意。因請罷免。上優旨不許。會有白虹貫日之變。公偕同僚上箚。請納諫爭息聚斂。祛奢侈愼偏私。益勵初心。懋加克復。上嘉納。壬申復由執義陞拜通政大夫承政院同副承旨。諫院以公前辭校理時疏意有涉干幸論罷。批曰。形諸文字。希冀恩澤。雖趨附時論。圖占美爵者。猶所不爲。爾等勿以此致疑於此人。遞歷兵曹參知。拜右副承旨。上疏辭略曰。臣愚不識忌諱。動輒得咎。欲爲盡禮。人以爲諂。衆訽漂山。式月逢彈。臣旣得罪於時論。欲加之罪。何患無辭。而橫駕汙衊於無情文字之間。雖欲彊顏冒恥出謝新 命。其於物議何。其於廉隅何。臣在玉堂時。偶閱唐人辭職表。有曰年迫懸車。位纔執戟。臣愛其對精巧。剽竊引用於乞解之章。若曰古今異宜。如此侈曼之語。何敢塵瀆於君父云。則臣亦何言。至於駁之以幸恩干澤。臣之冤抑次於骨髓。是將愈久而愈深矣。臣讀書五十年。尙未解蒙。曾不省八字之中含蓄許多意思。而誤爲使事。臣之瞢闇無識至此尤極也。上優旨不許。吏判李公貴亦上箚伸救。未幾遷兵曹參知。陞參議。尋以立馬見頉奪告身。乙亥敍拜左副承旨。陞右承旨。歷禮曹參議。丙子復移左副承旨。時有雷雨之變。公偕同僚啓陳消弭之策。略曰殿下誠能奮發爲大警動大振作之擧。無事文具。無事末節。以至誠對越。以至公赫臨。振肅頹綱。激勵群工。則朝廷正而人心悅。天地和而災沴消。政令不期擧而自擧。修攘不期盡而自盡。此不在殿下一念修省之間乎。嗚呼。幽獨雖深。不謹則影。殿下旣已知之。其於修身治國之道。思過半矣。上嘉納。病辭遞。冬虜報猝急。上預命朝臣之老病者先往江都。蓋以 大駕將幸彼故也。公行到安山。聞上已回向南漢山城。卽以單騎追至南門。爲伏兵所阻。又與沈參議之源數人。再進東門而不利。仍痛哭奔竄。欲由海道復入江都。會値其陷敗遂止。亂平奔問于京城。自是數歲。累拜承旨,刑工禮三曹參議。壬午特命陞拜嘉善大夫工曹參判。蓋公久在玉堂銀臺。恩遇備至。至是上念公年踰耆艾。尙勤職事。不憚劇易。故有是除。乙酉轉禮曹參判。翌年光海君卒于濟州。公職當泛海護喪事西歸。朝議以爲此役甚巨。不可煩耆宿。遂啓遞之。秋以壽登八帙。命陞資憲階。遂入耆老社。丁亥拜知中樞府事。嘗曰往在己丑。吾喪嚴君。今歲行在此。吾其殆乎。竟以己丑正月二十一日疾終于正寢。訃聞上驚悼。命輟朝市。賜祭賻並如例。以是年三月二十七日葬于坡州津村七井里坤坐艮向之原。公性資直亮而孝友出天。風流篤厚而氣槩邁世。旣以博聞多藝。早有聲名。而又能尋師取友。備識大義。貞確之操。久著於昏亂之朝。廉謹之節。不間於衰晩之日。蓋其義雖切於徇國奉公。而顧其趣常在於湖山花鳥之外也。平生處心行事。以直情不欺爲本。持論以平易明白爲準。其在見守所到。雖被挫揠淪斥。無所回撓。是以立朝論議。雖與世時有牴牾。而君子不以此病公。若其嫺飾設爲名高者則公亦未嘗以爲屑也。少事父母。愛敬俱至。愼終追遠。誠禮無違。每授門生詩經。至蓼莪篇。反復再三。實有不忍讀者。是以請業者廢其篇以爲常。逮于晩歲。語及兩親。悲傷感歎。不覺泣下沾襟。因誦姜晉山希孟送曹大虛序中數語。嗚咽久之。誠可謂耆耋而爲嬰兒慕者也。己丑喪中。以指血己韓夫人疾。厥後月汀公在同里聞之。以其實狀轉報禮曹。至孝宗時又因李公景奭具列于朝。遂命掉楔其門。兄弟四人。自爲知己。昕夕相樂。情愛藹然。死喪之畏。哀戚殊至。季氏玄洲公常自湖南赴試至都。猝遘疾甚異。欲歸而難於獨行。公聞其意。立與南轅。往返千里。殆周數月。時公夫人在高陽田舍。堇一舍而近。實未知有行也。癸丑仲兄僉知公與夫人患唐疫疾革。方毒氣流行。遘之者輒底死亡。故親戚莫敢顧視。公身爲救護其疾。晝夜不懈。及並不幸。手執殯斂。誠禮益備。時毋論同室比隣。率被其傳染。而獨公終始得免。人咸異之。以爲庾衮不啻也。其友愛之隆如此。當拆產。公慮老姊貧窶無依。特以所當得者推與之。亡所吝。僉知公身後只有一孫。遭丙子之亂。爲賊兵所掠。公聞之悲痛甚切。卽走僕虜中。捐重金求索。竟不得。只買其妹而歸。公終身以爲恨。其訓子弟。率循先法。如見小失。必擧古今臧否法家遺事。以爲勸戒。其同宗之在外者。造請千謁。戶屨常滿。其待之疏戚遠近。無不各得其意。公素忠厚坦易。綽有前輩長者之風。人有篤行高才。未嘗不咨嗟賞譽猶不及。至於窮鄕晩生。苟有質問。則輒誠心誘掖。多至成名。若夫州縣疵政。同朝過失。則罕爲稱說。如有所恥。然其是非黑白。辨於心者蓋晢然也。少時不羈。旣而通達世情。不欲爲崖異。又善諧謔。其所言雖若出於戲嬉。而莫不各有理致。聽者解頤。故或觸忌諱。人亦不怨也。其氣象高邁。胸懷恢蕩。本無屈首風塵之趣。而可以遊神於八極之表者。固爲諸公所推許。然其戀主急難。感奮跌宕之意。隨事發見。常遊楓岳。夢宣廟爲說衷曲甚詳。覺而於悒。枕上淚痕猶班班也。公感作一詩曰。暮宿吉祥寺。雲山深復深。飛湍豗大壑。落月隱西岑。萬死孤臣淚。千峯獨夜心。無端憶君夢。驚斷曉鍾音。蓋其時適當昏亂。豈亦有所相感而然耶。癸巳適聞戰士八九人無辜將騈首就戮。公時以布衣在帶方。卽見元師權公慄以解之。八九人遂得不死。丁巳之禍。爾瞻將復罪受遺諸臣。會公與縱臾者邂逅。遂力爲之緩頰。已而訪玄軒申公,柳川韓公於郊外。申公迎謂公曰。吾聞公近所爲。殆所謂爲人排患釋難解紛而無取者也。公其爲今日之魯仲連乎。韓公亦深自致謝不已。讀書至忠臣烈士遇難慷慨。舍生取義。與夫奇釁險阻。抱冤莫伸者。輒三復悲歎。至如賢邪進退之機。憂傷感激。義形于色。嘗於戊寅年間。群小惎淸陰金文正公甚。公聞之悲吒不豫者累日。公於文章。自未成童。業已誦習經籍。淹通子史。復從佛頂洪老人至誠屢質。肯綮多所解悟。弱冠所取友如鳴皐任公,竹窓具公,石洲權公,東岳李公,體素李公。皆與之磨礲浸灌。揚扢今古。赤幟詞林。自此聞見日博。結纂益精。於書好讀南華戰國離騷昌黎。至如司馬氏少陵。尤所服膺而不舍。故其所樹立。雄渾峻發。如河海涵泓。山岳停峙。行其所無事。而出之不窮。論者以爲其氣酷類之云。至於博士家業。尤稱典雅。時承隆萬升平。文學英俊林立。然每値公入禮圍。同試者微視公操觚行墨沛然。無不嚴憚之。而及拆號公名常占其首。及文出。章甫多取以爲法。黃公廷彧,尹公根壽,崔公岦俱愛公才。稱爲後來巨擘。黃公贈公詩曰。風霆歷覽無窮際。王伯論才更著高。又曰天下奇男王適至。人間仙客李膺來。然則其所推。非止爲詞藻已也。石洲公嘗與黃公語。黃公曰君平生自視與某甫何如。權公曰鞸區區所自奇者。特於作詩軌度。有小見得耳。若其根基恢拓。氣燄盛大。稱其家數者。何敢望某甫。黃公亟然之曰。老夫恐後之篤論者將以此掩君詩名也。平生手不釋卷。又能強記。及至晩歲。慮精力未逮。爲編一書曰古文拔奇。蓋自易經以下中採左國莊騷。以至呂氏博義幾十數家。常置几案。點閱不住。尤喜看溫公資治晦翁綱目。雖到耆耋而猶然也。文集十四卷行于世。少而有志於學。壬辰亂後。訪牛溪成先生。公於流離中往返請問者。蓋屢矣。而先生答書亦勖以勉學擇友。未幾易簣。其在帶方。與崔石溪命龍友善。往還講論。久而無斁。至於沙溪金公。自少從遊。每稱其忠信好學。實有前賢未易及者。嘗以兄禮事之。而金公亦加愛重。到經義難解處。必以咨詢歸正焉。公在阨窮。金公或守外郡。謂公盍以物納官取直。少濟其急。公辭謝不敢。金公曰此特與官家交易耳。非有甚害於義也。其情摯類此。朴公知誡與之同閈。見其稚年志學。後頗稱賞。及癸亥禮議。所見相合。以此至蒙世之訕訾而不恤也。公雖雅以文章名世。寓言老莊。若其所志顧跂慕者。深在於爲己之學。故旣以忠孝自厲。而復以禮法訓家。樂善愛士。老而冞深。其果騷人逸士。脫略名敎。詆排儒學者。所趣異矣。素善梧陰尹文靖公,白沙李文忠公。俱見以國士待之。及白沙謫圽北靑。公以二詩哭之。語甚悲惋。李公榮元,林公懽及其弟㤞,宋公邦祚,李公命後。或以同學。或以氣節相結。平生交誼甚篤。無愧古人。其他知舊遊好。俱一時名勝。雖至白首存沒。未有一人相失者。若其救菑恤患。急人之義。雖當時諸公皆自謂不及也。光海旣廢母后。公卽南歸。築室于蓼水之上。日與一二故人。賦詩觴詠。翛然與世相忘。其所以潔身遠遯。婆娑丘園。以待淸明。所操者審矣。居家衣服飮食。一任家人所給。不復點檢。若其遭亂流徙。飢寒困苦。人所不堪。而處之晏如。朝天之日。以太僕恩賜。盡買書籍。已無他溷也。其罷官而歸。行橐無所嬴。其周流諸曹。只仰食俸祿之入。而一切世俗生產宂瑣。非唯不爲。抑亦內絶其心也。雖及暮歲。率是無變。一室蕭然。凝塵滿席而已。子卯之變。公在東郡聞難。首諸州勤王。至丙子仁祖遽入南漢。公狼狽道路。慟哭抆血。誓死從駕。悲動傍人。其立朝所言。如恤民祛奢。推誠愼終。略具於前。而至論兵制則欲分農戰。論學校則欲加勸課。論法祖則請以 仁廟爲師。論治道則又謂當隨時損益。以救其弊。不可徒守舊法。推其所知。無不羅列陳白。冀動主聽。其當官奉公。以勤愼二字爲主。司無誤事。人無汙舌。夙夜之勞。每以身先。燥濕之際。一無所擇。世以爲難。性好山水。少與諸公。詩酒游戲於西湖。以爲樂也。及罹癸丑之禍。東遊楓岳。極幽妙奇詭之觀。未幾南歸。登頭流山。訪孤雲遺跡。以散其湮鬱不平之氣。繼而佩符襄陽。日探嶺海之勝。至是詞句益妙。氣韻愈雄。蓋亦所謂得江山之助者也。晩歲酷好菊花。遍求諸種。用意栽培。常到九秋以後。欲使一庭渾然成金海。且作石假山。雜植花卉。四時紅碧相映。幷於堂傍。引水爲方塘。常偃仰其間。以寓臥遊之意。至或諷詠終夕。時時慷慨。曼聲爲悲歌數闋。聲調高朗。辭氣激烈。蓋時丁變。故公亦老羸暇退。不復有意於當世。欲以此自悅而終其天年。然則其地偏心遠。微意可知矣。最公生當宣廟盛際。未及通顯。晩始釋褐。而値光海昏亂。禁錮流遯殆十數年。至于仁祖更化。首被召用。屢遷臺憲。似若可以有爲者。又與時論相左。斥補外郡。後雖出入經幄。而公年已至。遭罹兵亂。懷思就閒矣。天之畀公。固不可謂不美。而用非其才。位未充其德。豈所謂時命之不諧耶。痛矣痛矣。公娶南陽洪氏學生纉之女。以萬曆乙酉歸于公。後十三歲丁酉卒。贈貞夫人。葬于高陽城山先壟下甲坐庚向之原。生一女。壬辰之亂夭死。無他子。繼娶鎭川宋氏佐郞耇之女。以萬曆庚子歸于公。後四十六歲崇禎乙酉卒。封貞夫人。葬于坡州公墓之後。夫人性慈仁溫惠。有識有行。纔就姆母尹夫人歿。夫人執喪奉祭。一如成人。稍長繼母崔夫人頗嚴莊。以臨。夫人事之敬謹罔懈。及嫁情禮省獻。久而益虔。無一不本於衷者。崔夫人晩乃感悟。愛之反愈已出。事公甚嚴。事雖微細。亡敢自遂其意。從公出入中外數十年。不以私囑干公。爲夫子羞。娣姒之間。亦有相責望妨礙之端。夫人處之尤以和順無拂。卒見解釋。公之未達也。其窮陋亡狀。夫人左右拮据。奉君子育幼稚無甚闕。逮乎官位。俸祿稍隆。其衣食亦務爲儉約。未嘗有居積豐侈之念曰。吾視向時豈不大奢乎。如珍寶玩物婦人所好弄者。夫人視之與布菽日用無異也。其不惑異物如此。其泛愛惻怛。迥出常倫。聞人患難疾苦。爲之動心傷歎。敎子女不置。或勸課學業。或戒奢侈遵禮度。靡有不至。待衆妾。非但不加色辭。久則恩禮無間。咸欲感戴。御臧獲優其恩而約責其功。雖有罪過。輒以溫辭諭之。俾有所改。公與夫人至老相莊。每歎夫人賢。以爲雖古之君子有不可及者。生二男三女。男長倚有文行。年堇十六而夭。事見公祭文。次億工曹佐郞。女長適士人尹確。次適士人朴濰。次適鍾城府使沈榥。億娶大司憲李楘女。生四男二女。長任重次得重次萬重次益重。女長適幼學朴泰成。次適生員金萬墡。尹確生二男二女。男長時亨次時亮。女長適士人李攀龍。次適士人李厚遠。朴濰早卒無子。沈榥生一男一女。男壽亮。女適幼學李泰朝。嗚呼。公之言行本多可擧。而其遡靖社已上。非億所及者。雖由此以降。進而經席敷奏。臺省言議。固不遑細聞。若其家庭所覩記。亦豈無一二可采者。而億又不敏。不足以深識之也。日月逾逝。而事蹟逾就微昧。爲是大懼。謹以家譜所錄。幷考文集。掇其平生志行之大略。有所敍次。間或自知其不敢僭論。而亦不敢不詳書。以備財幸。總之所謂掛一而漏萬者。不孝之罪誠難逃避。惟望當世立言之君子。俯賜矜察。闡發幽光。具載豐碑。以賁泉塗云爾。不肖孤億泣血謹狀。

[주-D001] 蜺桓:鯢桓

ⓒ 한국고전번역원 | 영인표점 한국문집총간 | 1994~1995

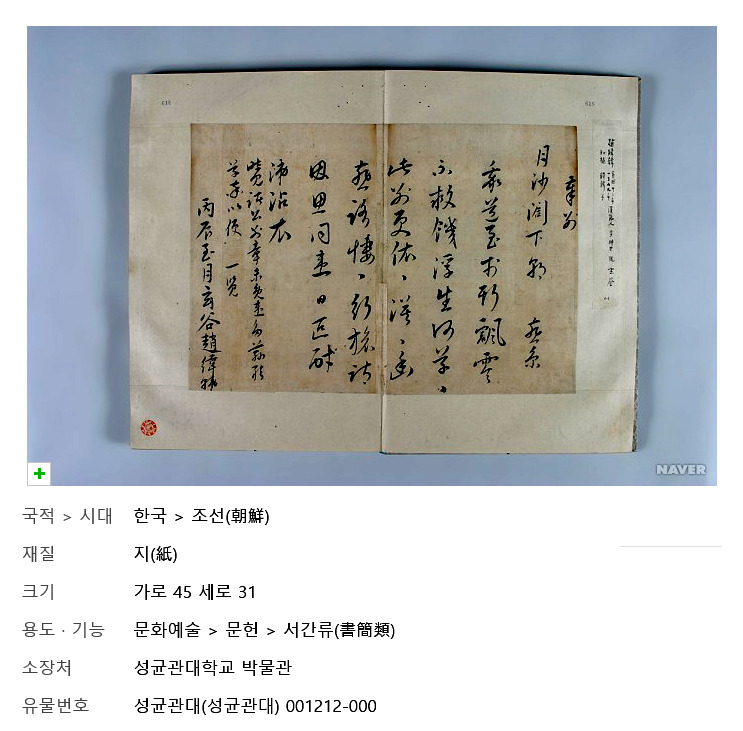

●浦渚先生集卷之一 / 詩○挽詞 六十三首

▣趙知事緯韓挽

自獲肩隨後。如今四十年。淸談思宿昔。離闊隔山川。及此桑楡暮。何知霧露先。可嗟那復見。徒爾涕漣漣。

ⓒ 한국고전번역원 | 영인표점 한국문집총간 | 1992

■南溪先生朴文純公文續集卷第二十二 / 墓表

●知中樞玄谷先生趙公墓表 八月十七日

皇朝自弘正之際。文道再興。北地爲之首。駸駸東漸于海外。至我宣祖時。詩有芝川黃公。專學杜詩。文有月汀尹公。倡崇馬史。寔爲同文之化。其能游二公門。特被奬許。又與石洲,東岳諸公結詩杜。以鳴國家之盛者。故知樞玄谷先生趙公是已。公諱緯漢字持世。漢陽府人。高麗摠管良琪之後。逮我朝襄烈公諱仁璧,良節公諱溫。並以隱德大勳顯。曾祖諱邦彥參判。祖諱玉縣令贈參判。考諱楊庭贈判書。妣淸州韓氏。生公於隆慶丁卯。天性篤考。母夫人疾革。出指血以進之遂愈。比喪孺慕益至。詞業蚤成。顧多厄于有司。萬曆辛丑始登上庠。年已三十五歲。尋除重林督郵。陞少府監直長。値上因天災求言。乃上疏訟牛溪成先生,松江鄭公洎芝川公冤。時議韙之。陞至殿中御史。光海初載。中文科第二名。旋授國子監職。再轉禮部郞中。贊价朝京師還。通判北靑府。時賊臣爾贍導主惡。將廢母后。先起國舅大獄。舊臣鉅公幾無脫者。公亦遭鄭浹誣下吏。俄釋。禁錮之數歲。大歸南原之蓼川。築室爲終焉計。嘯詠山水間。天啓三年仁祖靖社。起拜司成兼知製敎。再遷爲掌令。陞中丞。首論宮掖宗室越法之罪。無何因事出知襄陽府。會帥适叛。公得報忠義舊發。卽督府兵赴難。爲諸道倡。旣而檢討姜曰廣,給事中王夢尹奉詔至。差製述官迓于境。明年丁卯建州虜東創。復率兵入覲。崇禎建元。遞拜掌樂正。選入玉堂。爲副校理,校理,修撰。自是不離經幄者累歲。裨益甚多。間歷司諫兼春坊輔德。復由中丞超拜銀臺同副承旨。値時議齮齕。力辭不許。李忠定公貴亦上章直之。歷禮兵諸部右侍郞。拜左副承旨。會朝廷斥虜和。因天災陳啓。極言修省之道。嘉納。是冬虜再創。承敎先向江都。聞上改幸南漢城。衝賊陣入覲不得達。亂平奔問。復歷銀臺及諸部。久之擢拜工部左侍郞。轉移禮部。尋以壽秩陞知中樞府事。入耆老社。卒于己丑正月二十一日。壽八十有三。命輟朝賜祭。公天資直亮。風流篤厚。平生自樹於忠孝大節。濟以素履貞潔卓偉。言行去取。未嘗苟合。雖見挫揠淪斥而不悔。視世嫺飾者蔑如也。與兄弟友愛。季弟玄洲公嘗自湖南至京道病。公察其不能獨歸。立共南駕幾數千里。家人猶不知也。仲氏夫婦患毒疫繼亡。公至誠救護。比不幸。仍手爲殯斂而終無它。聞者異之。處朋友信而義。白首存沒。未有相失者。光海時同禍諸公將罹竄謫。乃銳爲求解。不憚險艱。至後金文正公尙憲被群奸搆捏。益加憂憤。義形于色。惟其才高氣豪。俯視濁俗。常有超世軼塵之志。白沙李文忠,玄軒申文貞二公每以國士待之。其爲文章。旣致力於龍門少陵。又酷好南華國策昌黎諸大家。以溯六經百氏。亡不浸淫咀嚼。是故其所成就。雄渾奇峻。如海岳渟峙。出之不窮。要其韻格。綽有升平前輩之風。非可以操觚小家論。或謂石洲讓其氣。東岳讓其文。識者以爲知言也。少志于學。嘗於壬辰亂後訪牛溪先生。往返請問。先生亦重之。與金沙溪長生,朴潛冶知誠相善。慕許特至。樂義好禮。老而不舍。此又豈一時文苑諸賢所能得者耶。嗚呼盛哉。初月汀公以公孝行聞於朝。至孝宗時。因李公景奭申白。命棹楔其門。有詩文幾卷行於世。公凡再娶。前爲南陽洪氏纉宗之女。後爲鎭川宋氏佐郞耇之女。婦德甚備。皆先卒。宋氏生二子。長倚有文行蚤夭。次億郡守。三女適尹確,朴濰,沈榥承旨。內外孫曾總如干人。世采幼出繼公壻朴公。鞠于公家殆十餘年。常侍筆硏。後雖不免歸宗。愈切感慕。顧其盛業卓行。不可泯沒于後。茲以公孫得重請。掇其大略。俾刻之墓石。少效區區平日之忱云。歲玄默涒灘八月甲午。門下小子潘南朴世采謹述。

■南溪先生朴文純公文續集卷第二十二 / 行狀

●養妣孺人趙氏行狀 癸酉六月十一日

孺人姓趙氏。其先漢陽府人。有諱良琪。年十三討哈丹。獻俘於元世祖。賜錦袍玉帶以奬。東人至今道之不衰。至襄烈公諱仁璧,良節公諱溫父子。當勝國革除之際。或處或出。各行其志。名德勳閥。並爲世稱焉。曾祖諱玉縣令。贈參判。以節行聞。祖諱揚庭不仕。贈判書。考諱緯韓。知中樞。文章行誼。有大名于宣仁兩朝。妣鎭川宋氏。佐郞諱耇之女。婦德甚備。孺人以萬曆己酉正月二十一日生。幼已端莊貞淑。有絶人之姿。知樞公鍾愛之。甫數歲。承事父母無違則。發言處事。動出意表。時孺人弟倚亦夙悟善學。知樞公訓以經史諸書。孺人從旁誦習。不學而能盡通大義。知樞公尤奇之。選所以宜配者。乃以甲子冬。歸于觀海公。實爲潘南大族。會知樞公方守襄陽府。而舅錦溪公坐事流竄于康津。遂行禮於府衙。內外儷美。一府交賀。明年乙丑姑閔夫人歿于謫所。孺人自東府千里赴喪。仍下湖南。見于錦溪公。哀誠並盡。無不中度。錦溪公書報知樞公曰。今此佳婦。姸靜穎秀。益恨不得使逝者及見也。又明年丙寅觀海公遘疾日谻。竟卒于廬次。孺人號天哭擗。痛不獨全。水漿罕入於口。所以致毀傷生者甚棘而幸無他。從喪營葬于坡州閔夫人壟下。又明年丁卯綿溪公量移于扶安。旣卒喪。猶不御肉膳者十餘年。蓋以觀海公之歿以不勝喪也。未幾知樞公罷東府而歸。自是孺人往來省覲于漢師。歲辛未觀海公仲兄中峯公始生次男曰世采。錦溪公卽貽書孺人。俾爲觀海公後。未過數月。孺人取而鞠之。殷勤益至焉。後五年乙亥。錦溪公卒於西湖。明年丙子西虜再創。孺人從知樞公家屬舟下湖南。己卯遂得北歸。居于太平洞。後六歲甲申中峯公卒。時先兄世來前已十四歲而夭。門議以爲世采不可舍本宗而後叔父。遂令服喪。孺人重加哀惋。然亦克以義自安也。晩徙敦義門外。仍出住玄石村。乃以庚戌七月二十四日捐世。世采依國典服朞年申心喪。並觀海公墓權厝于錦溪公壟下。後幾年月日。三遷于其北亥坐巳向之原。嗚呼痛哉。孺人生于名閥。少已涵揉德美。而復得君子爲之配。是宜受祿于天。享有百世矣。卒乃荐以喪禍奇蹇。無一可以自解者。是遵何道哉。蓋其性行貞固。識慮明達。每於歷代治亂人物臧否。瞭然若目睹。要其歸趣。當求之古賢男子。有非一時閨範所拘。則知樞,錦溪二公如遇大事。必爲之咨詢。自喪所天。分死不顧。晝哭四十年。奉几涖祀。靡一不盡其心。齋潔具脩。必誠必敬。至或流徙中外。輒使觀海公乳母不離其側。凡待親黨之際。無不皆然。至一家所行有違於奉先追遠之節者。必爲之痛言歸正。或聞處事乖當者亦然。其曙於大義如此。長姒貞安翁主莊肅有法度。而小姑李夫人明睿達事理。常愍孺人賢而早寡。招邀論說。往往商略古今得失。益加敬服。相爲知己焉。以此一門遠近知孺人事者。亦多聞風愛慕。素喜書史。未嘗開卷伊吾。唯亂後寓南原時。通讀論語數十遍。以爲聖賢之書。無以加此。晩歲常看綱目。以及春秋四傳。適世采爲緬禮。預置棺材。而一家有欲貸用者。乃曰以季文子虧姑成婦之失觀之。汝之不許爲是。其高識類此。平生以吟詠述作爲至戒。其訓世采。鉅細表裡。無微不及。自八九歲時。常謂士於科擧之外。實有聖賢正學。苟不知此。亦只是俗儒耳。以洎先儒言行可法者。指諭甚詳。雖以世采氣昏識卑。不果有所樹立。其初感發於此事。皆孺人之敎也。自後家道旁落。奉養之具恒乏。孺人一無幾微見色。此尤婦人所難能者。至御婢僕治財產。必察其人心行。委任責成。得其死力。雖値凶荒。俾無凍餒之患。此其大較也。世采旣不獲承後。晩請改卜他嗣。孺人不肯。命以次子某攝祀。嗚呼可勝痛哉。今年六十三歲矣。大疾幾危。幸偸少間。忍死追述此狀。以示子姓。神氣眩憒。掛一漏萬。尤增血泣罔極之至。

728x90

반응형

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| 承政院左承旨趙公玄洲諱纘韓墓碣銘/通川郡守趙公墓碣銘 :考諱緯韓。 (2) | 2024.08.27 |

|---|---|

| [춘향전 탄생 이야기]이몽룡은 실존 인물이며, 작가는 산서(山西) 조경남(趙慶男) 의병장이다!!! (3) | 2024.08.26 |

| ●龍洲遺稿 卷十一 / 序《玄谷集》序/《漢陰先生文集》序 (1) | 2024.08.23 |

| ●양양동명서원(창건)기:襄陽東溟書院(創建)記▣ (0) | 2024.08.22 |

| ●桂窩趙公諱備字士求墓誌銘[李端夏][朴世采] (0) | 2024.08.22 |