728x90

▲맨우측 - 한양조씨 산서공파 조광숙 종부님.

[춘향전 탄생 이야기]

□이몽룡은 실존 인물이었다

이러한 주장을 한 대표적 인물이 연세대학교 국문과 교수로 재직하였던 설성경 교수인데, 그는 성이성의 8대 후손 종진(鍾震)이 1863년(철종 14)에 펴낸 『계서일고(溪西逸稿)』와 성이성의 4대손 교와(僑窩) 성섭(成涉,1718∼1788)이 지은 필원산어(筆苑散語) = 교와문고 3권의 내용을 기초로 하고, 다른 여러 자료를 면밀하게 검토하여 결론을 내렸다고 한다. 「교와문고」는 성이성의 4대 후손 성섭이 지은 책으로 그동안 일부분이 「필원산어」라는 이름으로 전해져왔으나, 창녕 성씨 가문의 사위였던 故 이휘교(영남대 중문과) 교수가 3권짜리 전권을 보관하고 있다가 발견되므로 세상에 알려지게 된 자료이다. 춘향전의 주인공 이몽룡이 실존인물 성이성(成以性,1595~1664)을 모델로 창작했다는 설성경교수의 주장을 뒷받침하는 두 가지 자료가 있는데, 첫째는 『계서일고(溪西逸稿)』에 실려 있는 <호남암행록>의 한 대목이다. 호남암행록에서는 53세 때 두 번째 호남 암행어사로 나간 정해년(1647년~인조25년) 11월 5일부터 12월10일까지의 일을 기록하였는데, 내용은 12월 1일에는 날이 밝자 길을 나섰다. 10리도 못가서 남원 땅이었다. 남원으로 가면서 부사 송흥주(宋興周)가 마중하였고, 진사 조경남(趙慶男)의 집에 자리를 마련하였다. 조진사는 어렸을 때 송림사에서 학제를 하던 사람이었다. 기묘년(1639년)에 남원을 암행할 때만 해도 살아계셔서 광한루에서 같이 묶었는데 조경남이 죽고, 첩의 아들 조묵 형제가 나와서 인사 하였다. 광한루를 찾아가니 늙은 기생(老妓) 여진(女眞)과 늙은 서리(老吏) 강경남(姜敬南)이 성이성을 맞이하였다. 날이 어두워지자 기생들을 모두 내보내고 시중드는 소동과 서리와 함께 눈 내리는 광한루 난간에 나와 앉아 소년시절을 회상한 것을 기록했는데 내용은 다음과 같다.

雪色萬野(설색만야)

竹林階白(죽림계백)

奶思少年事(내사소년사)

深夜不能寢(심야불능침)

흰 눈이 온 들을 덮으니

대숲이 온통 희도다

어릴 때 소년시절 일을 회상 하고는

밤 깊도록 능히 잠을 이루지 못했다

설성경 교수는 “늙은 기녀를 만나 이야기를 나눈 뒤 밤잠을 설쳐가며 소년 시절을 회상했다”는 것은 비록 성이성이 직접 옛 연인을 말하지는 않았으나, 앞 뒤 정황으로 보아 틀림없이 “옛 연인을 그리워한 대목이라고 판단된다”라고 주장했다. 또 옛 연인은 기생이었음이 분명하고, 그 중에서도 관기(官妓)였을 것으로 추정한다. 즉 옛 연인이 성이성과 이별한 뒤 연정을 지키려다가 관기 사회의 규제 때문에 억울하게 죽었다는 것이다.

둘째는 성이성의 4대손인 교와(僑窩) 성섭(成涉)이 지은 『필원산어(筆苑散語) = 교와문고 3권』』에서 자신의 고조 성이성이 남원 땅에서 행한 “암행어사 출두사건” 을 다음과 같이 기록하였다.

“우리 고조가 암행어사로 호남에 갔을 때 암행하여 한 곳에 이르니 호남 12읍의 수령들이 크게 잔치를 베풀고 있었다. 한낮에 암행어사가 걸인 모양으로 음식을 청하니, 관리들이 말하기를 ‘객이 능히 시를 지을 줄 안다면 이 자리에 종일 있으면서 술과 음식을 마음껏 먹어도 좋겠지만, 그렇지 못하면 속히 돌아감만 못하리라 하였다.

곧 한 장의 종이를 청하여,

樽中美酒千人血(준중미주천인혈)

盤上佳肴萬姓膏(반상가효만성고)

燭淚落時民淚落(촉루낙시민루락)

歌聲高處怨聲高(가성고처원성고)

노래 소리 높은 곳에 백성의 원망소리 높더라

술동이(두루미)속의 맛난 술은 천 사람의 피요

소반위의 좋은 안주는 만백성의 기름이라

촛농 떨어질 때 백성들의 눈물이 떨어지고

노래 소리 높은 곳에 백성의 원망소리 높더라

라고 쓰기를 마치고 내놓으니, 여러 관리들이 돌려가며 보고는 의아해 할 즈음 서리들이 암행어사 출두야를 외치며 달려 들어갔다.

여러 관리들은 일시에 모두 흩어졌다. 당일에 파출시킨 자가 여섯이나 되었다.” 고 기록하여 놓았는데, 소설 춘향전의 내용은 ‘樽中美酒’를 ‘金樽美酒’로, ‘ 盤上佳肴 ’를 ‘玉盤佳肴’로, 바꾸어 놓았으며, 내용은 다음과 같다.

金樽美酒千人血(금준미주천인혈)

玉盤佳肴萬性膏(옥반가효만성고)

燭淚落時民淚落(촉루낙시민루락)

歌聲高處怨聲高(가성고처원성고)

금동이 의 맛좋은 술은 천사람 의 피요.

옥쟁반의 기름진 안주는 만백성의 기름이라

촛농 떨어질때 백성들의 눈물이 떨어지고.

노래소리 높은 곳에 백성의 원망소리 높더라

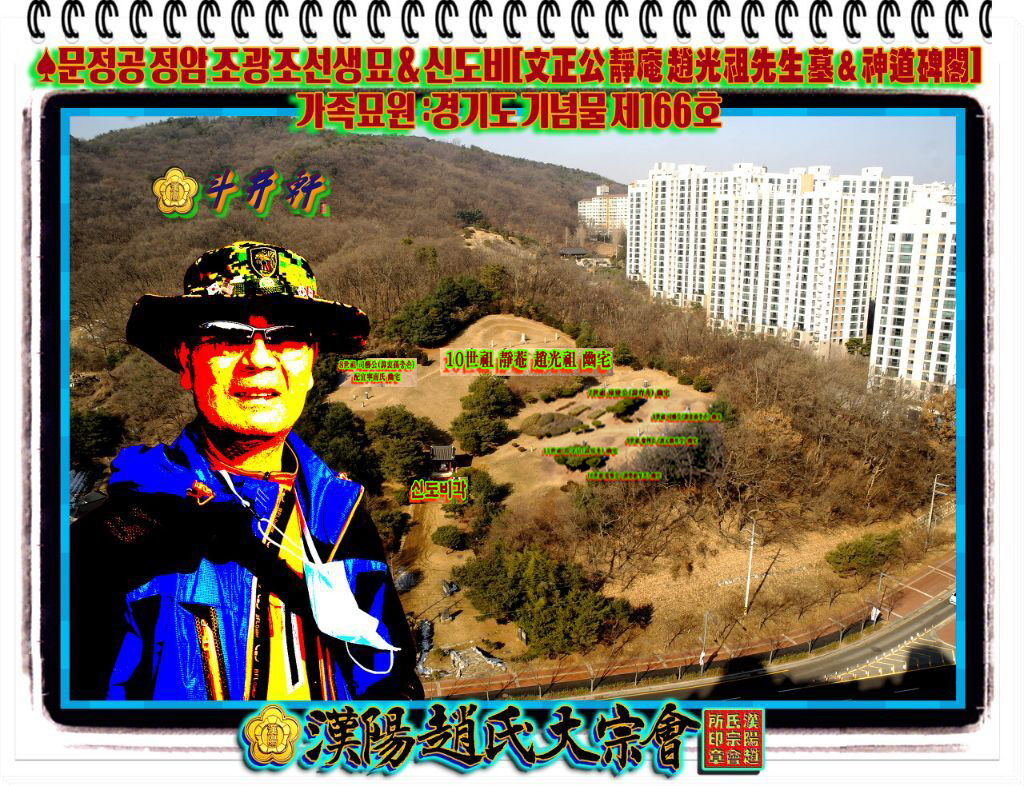

설성경 교수는 소설 춘향전은 작가가 미상인데 실제로는 남원지방의 의병장이었던 산서(山西) 조경남(趙慶男,1570~1641)이 창작 했다고 발표를 하였는데, 그 이유는 산서 조경남의 ‘속잡록(續雜錄)’에 실려 있는, 광해군 때 사신으로 왔던 명나라 장군 조도사(趙都司)의 광해군난정기시(光海君亂政譏詩)를 인용하여 춘향전을 지었다는 것으로 詩를 소개하면 다음과 같다.

淸香美酒千人血(청향미주천인혈)

細切珍羞萬姓膏(세절진수만성고)

燭淚落時民淚落(촉루낙시민루락)

歌聲高處怨聲高(가성고처원성고)

맑은 향기의 맛좋은 술은 천 사람의 피요.

곱게 썬 진귀한 음식은 만백성으로부터 짜낸 기름일세.

촛농 떨어질 때 백성들의 눈물이 떨어지고,

노래 소리 높은 곳에 백성의 원망소리 높더라

□성이성 - 이몽룡 배경의 유사점

춘향은 조선시대 1596년 음력 4월 8일에 태어나 17세기에 사망한 광해군. 인조 때의 실존 인물이며, 또 춘향의 연인 이도령 역시 본래 이름은 청백리 (溪西) 성이성(成以性,1595~1664)으로 광해군. 인조 때의 실존 인물이다. 실존인물 성이성은 남원부사로 부임한 아버지 부용당(芙蓉堂) 성안의(成案義)의 아들이고, 아버지를 따라 전라도 남원에 머무르는 동안(12세~16세) 같은 또래의 기생 춘향을 사귀었다. 아버지가 동부승지로 발령이 나는 바람에 남원을 떠나야 했다. 이는 이몽룡이 춘향과 헤어지는 대목을 연상시킨다.

□성이성의 아버지 성안의 남원부사의 송덕비

남원 광한루 안에 있는 성안의 부사의 송덕비는 이몽룡 실존설을 증명할 수 있는 중요한 증거이며 그는 남원에서 가장 오랜 재임기간을 보낸 부사로 그에게 아들이 하나 있는데 그가 바로 이도령으로 알려진 성이성이다. 다만 당시 유교 양반사회의 특성상 양반과 기생의 사랑 이야기가 광대들의 입에 오르내리자 춘향전에서는 성이성을 이도령이라는 인물로 이름을 바꾸어 등장시킨 것 같다. 즉 춘향전은 춘향과 성이성등 실존 인물의 역사적 사실을 기반으로 고사나 설화가 가미되어 집필된 당대 소설이다.

▲광한루원에 있는 부사 성안의(安成義)의 선정비

□성몽룡이 아닌 이몽룡으로 왜 성을 바꾸었을까?

춘향전에서는 성씨 성을 몽룡이 아닌 춘향이에게 붙여주었다. 그 이유는 무엇이었을까? 성이성의 내력에 대해서 공개를 거부하고 숨기기만 하던 성씨 문중이 최근에 들어 이몽룡이 성이성을 모델로 했음을 인정했다. 즉, 그 후손들이 기생과 사랑 놀음에 빠진 조상을 부끄럽게 여겨 공개를 막았던 것이다. 이것이 성도령이 이도령이 된 사연이다.

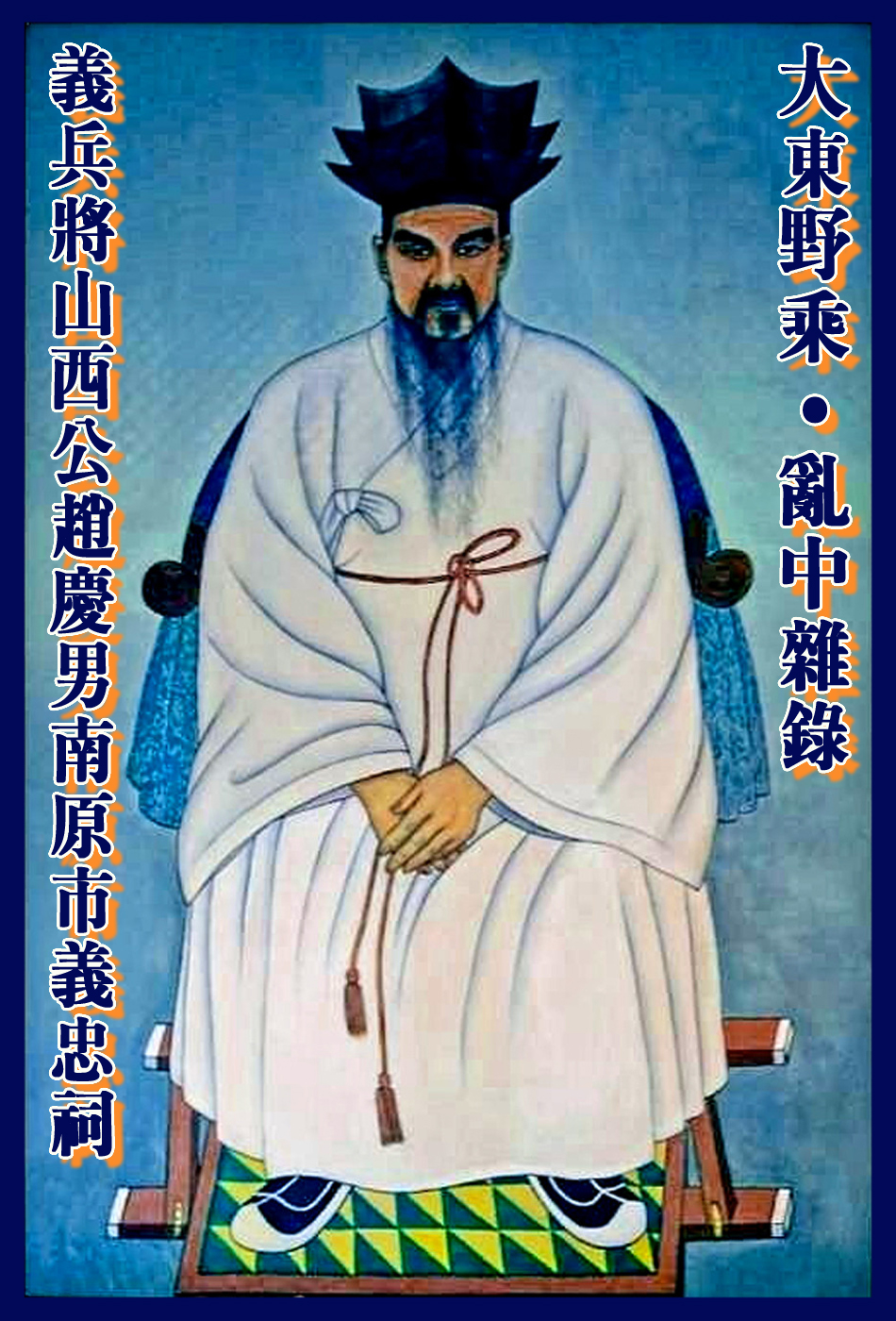

□산서(山西) 조경남(趙慶男) 의병장, 춘향전의 작가로 추정

연세대 국문학과 설성경 교수의 <춘향전의 비밀>에서 저자는 고정관념을 깨고, 춘향전의 원 작가를 실명으로 제시하고 있다. 그가 산서 조경남을 <춘향전> 원작가로 제시했던 근거를 살펴보면 다음과 같다.

①산서 조경남은 남원에서 70평생을 살았기에, <춘향전> 핵심공간인 남원과 광한루에 얽힌 사건과 상징적 의미에 정통하였다.

②산서는 임병양란 때의 국내외 역사를 57년간 잡록체 일기로 남길 정도로 엄청난 정보력을 가지고 있었다.

③산서는 이도령 모델인 계서 성이성의 스승이며, 암행어사가 된 그를 광한루에서 만나 함께 보냈고, 이부사 모델인 부용당 성안의 부사와도 교류하였다.

④산서는 남원 기생 춘향의 비극적 사건과 그 사건으로 인하여 생긴 신원(伸寃) 설화의 내력을 알고 있었다.

⑤산서는 <춘향전>의 꽃인 <금준미주 시(金樽美酒 詩)>를 자신의 일기인 <속잡록> 속에 소개하였고, 그 내용은 <연려실기술>에 인용되었다.

⑥<춘향전>의 구성이나 주제를 볼 때, <금준미주시>는 원작가의 창의력과 강력한 비판의식이 아니고는 표현하기 어렵다. 또 이 시는 <춘향전>의 역사적 전개에서 변하지 않은 대표적인 구절이다.

⑦산서는 성리학에 대한 해박한 지식과 상당한 문장력을 갖추고 있었다. 그는 학제에 뛰어난 인물로 평가받았고, 진사에 급제했다. 그는 다수의 한시 문을 창작하였다.

⑧산서는 순국한 의병장 조헌의 수제자이며, 그 자신도 임병양란 때 적과 맞서 싸우며 왜병을 직접 격퇴한 무패의 의병장이었다.

이러한 주장은 작품 내적 요소와 외적 요소를 함께 고려한 결과이다. 먼저 작품 내적 요소에서는 <춘향전>의 가장 중요한 모티브인 <금준미주 시>를 찾아 시의 원천을 추적하였고, 작품 외적 요소에서는 남원 고을을 거쳐 간 부사들 가운데 임기를 제대로 채운 부사를 검토하고, 나아가 남원 부사가 남원 고을에 재임할 당시 그 아들의 연령이 청소년 시기에 해당하며, 그 아들이 훗날 암행어사가 되어 다시 남원으로 내려온 인물이 존재하는지를 고려했다.

판소리계 소설은 모두가 작자 미상이라고 되어 있었으며, 지금까지 <춘향전>도 당연히 미상으로 생각해 왔다. 그런데 조경남 작가설은 새로운 해석의 가능성을 찾아 볼 수 있게 한다. 여기서 중요한 것은 조경남 작가설이 사실인가 거짓인가가 아니라 <춘향전> 뿐만이 아니라 모든 고전소설을 다양하고 새로운 관점에서 총체적으로 재해석 할 수 있는 계기가 된 것이다.

□연세대학교 국문과 설성경 교수

30여년 가까이 ‘춘향전’의 문학적 가치와 뿌리를 연구해온 연세대학교 국문과 설성경(58.사진) 교수가 최근 펴낸 ‘춘향전의 비밀’(서울대학교 출판부)은 ‘춘향전’에 관한 기본 상식을 허문다. 8종의 판본과 이본(異本)만도 80종이 넘는 ‘춘향전’은 그동안 천민 광대들이 설화를 엮어 시작된 것으로 알려졌는데, 설 교수의 주장은 다르다.

“‘춘향전’을 읽다 보면 양반들의 생각이 많이 들어가 있는 수작(秀作)임을 곧 알 수 있습니다. 그래서 광대와 같은 민중들이 아니라 어쩌면 잘 알려진 작가가 쓴 것이 아니었을까 하는 의문이 들었습니다.”

설 교수는 한국 최고의 문학작품이 작가 미상이라는 것을 납득할 수 없어 박사논문을 쓰고 난 후부터 연구에 착수했다고 말한다. 각종 문헌을 찾아 헤맨 결과, 임진왜란과 병인양요를 기록한 ‘난중잡록(亂中雜錄)’의 저자 조경남이 원작가임을 밝혀냈다.

“‘속잡록(續雜錄)’ ‘역대요람(歷代要覽)’ ‘소견록(逍遣錄)’ ‘병옹자전(病翁自傳)’을 쓴 조경남의 문집과 그의 제자 성이성(1595∼1664)이 쓴 ‘호남암행록(湖南暗行錄)’이 결정적인 단서였습니다. 조경남의 문집에 자신의 대표작이 ‘춘향전’임이 기록돼 있고, ‘호남암행록’을 통해 이도령의 모델을 찾았습니다.”

설 교수에 따르면 이도령의 모델은 남원부사로 재직한 성안의(成安義)의 아들 성이성이다. 실제로 성이성은 호남 암행어사였으며 1639년, 1647년 두차례 남원을 찾았다는 사실이 ‘호남암행록’에 기록돼 있다. 이런 관계를 토대로 조경남이 당시 설화로 전해 내려오던 기생 이야기와 젊은 암행어사 성이성을 접목시켜 ‘춘향전’을 창작한 것이라고 설 교수는 판단한다. 또 조경남이 ‘속잡록’에 인용한 시 금준미주(金樽美酒)가 ‘춘향전’의 암행어사시와 같다. 이 책에서 설 교수는 조경남의 ‘원춘향전’(1640년)이 이도령 중심의 이야기였으나 18세기에는 춘향 중심으로 바뀌었고 19세기에야 이도령-춘향 중심으로 발전해왔음을 밝힌다. 이러한 판본 가운데 가장 정제된 결정판은 대중들이 가장 즐겨 읽어온 완판 84장본 ‘열녀 춘향수절가’다.

‘춘향전’의 최고 권위자였던 스승 고(故) 김동욱 교수의 학설과 자신의 박사학위 논문을 깨뜨리는 연구결과를 발표한 설 교수는 “‘호남암행록’을 이미 오래전에 접했음에도 불구하고 바로 턱밑에 숨어 있었던 비밀을 이제서야 밝혀냈어요. 이번 발견이 고전 문학의 뿌리를 찾아내는 연구를 촉진시키는 계기가 됐으면 한다”고 말한다.

다음은 2000.05.15 연세대학교 학보 ‘연세춘추 1392호’에 실린 설성경 교수의 춘향전에 관한 글의 전문이다.

‘춘향전에는 한국인이 겪은 삶의 곡절과 꿈이 그려져 있기에 이 작품을 민족예술의 꽃이요, 얼굴이라 한다. 그러나, 우리는 그동안 부끄럽게도 춘향전의 원작가와 창작 시기를 밝히지 못한 채 문학사의 미궁 속에서 헤매고 있었다.

이제 새천년을 시작하면서 연세 신국학의 이름으로 춘향전학의 신기원을 마련하게 됐다. 춘향전을 한국의 고전에서 아시아의 고전, 세계의 고전으로 격상시키려는 새천년 문화예술연구 사업의 하나로 출간된 필자의 『춘향예술의 역사적 연구(연세대 출판부 펴냄)』에서는 춘향전의 원작가는 산서 조경남이고, 창작 시기는 1640년이라는 혁신적 연구 결과를 내놓게 됐다.

임진왜란 직후의 남원부사들은 빈번히 교체됐다. 당시 남원부사 중에 부용당 성안의 부사 등 몇몇 부사만이 제대로 임기를 채웠다. 즉, 남원부사로 충분히 재임하다 선치한 수령으로 평가받고, 승직하여 간 부사는 성안의 부사가 유일한 인물이다. 그는 남원에서 4년간 재임한 후 전남 광주목사로 승진했다.

성부사의 아들 계서 성이성은 남원에서 12세부터 16세까지의 소년시절을 보냈다. 그후 그는 출세하여 암행어사가 돼 두 차례 남원을 암행한다. 1차인 1639년 책방도령일 때 학제 스승인 진사 조경남과 함께 광한루에서 보낸다. 2차로 온 1647년에는 스승 조경남이 사망한 후였기에 조경남의 집에서 그 자제들을 만난다. 그날 밤 눈보라를 헤치고 광한루에 가서 늙은 기생 여진과 아전 강경남을 만난 후, 광한루에서 홀로 보내면서 소년시절의 추억으로 잠을 이루지 못한다. 그 추억은 스승 조경남의 문하에서 공부하던 추억, 1차 암행어사로 왔을 때 스승 조경남과 나누었던 탐학한 관리, 소년시절의 로맨스, 사별한 스승에 대한 연모 등이었을 것이다.

춘향전 어사 출도 대목의 ‘금준미주’시는 당시로서는 과격한 수위의 비판을 담고 있다. 그야말로 폭탄 발언의 성격을 지닌 한시다. 이 시는 그 자체로서는 과격한 내용을 지니고 있지만, 그 사건이 자리한 절묘한 위상 때문에 오히려 작품성을 높여주는 구실을 한다.

이 한시는 춘향전 미의식의 극점을 이루고 있기에 후대의 개작가가 삽입한 것이라 하기에는 무리가 따른다. 주제의 현실비판성, 구성의 기묘함, 부패와 탐관의 의미 확산 등은 원작가의 몫으로 보아야 하는데, 이 한시는 조경남이 자신의 『속잡록』 1622년 2월 3일 기사에서 소개했다. 광해군 15년, 명나라 장수 조도사가 우리나라에 와서 정치가 혼란한 것을 보고 읊은 것임을 조경남은 주석에서 소개했다. 이 내용은 의미가 강력하기 때문에 이긍익이 『연려실기술』 23권 광해난정 조에서도 재인용하고 있다.

산서 조경남을 1640년에 춘향전을 창작한 대문호라고 주장하는 이유는 다음과 같다.

첫째, 조경남은 춘향전의 핵심 공간인 광한루의 역사를 깊이 이해하고 있는 진사 출신 문인이다.

둘째, 조경남은 『난중잡록』, 『속잡록』을 남겼는데, 이들은 임병양란에 얽힌 국내외의 사실을 57년간에 걸쳐 일기 형식의 기록한 것이다. 여기에서는 전란사만이 아니라, 정치·사회·문화의 제반 상황을 폭넓게 다루고 있다. 그뿐만 아니라, 이 잡록은 『조선왕조실록』의 사초로도 활용됐을 정도로 기록에 있어서의 역사적 객관성과 신빙성을 공인받았다.

셋째, 조경남의 잡록을 보면, 그는 폭넓고도 세밀한 정보력을 가지고 있었다. 그런 조건을 갖춘 그는 남원의 기생 춘향에 얽힌 사건을 충분히 숙지하고 있었음이 틀림없다. 특히, 춘향이야기가 그 이후 남원지역에서 신원설화로 강력하게 전승됐기에 그는 기생 춘향의 신원설화화 과정을 알고 있었다고 판단된다.

넷째, 조경남은 이도령 모델인 성이성과는 긴밀한 사제 관계였다. 그는 암행어사 성이성으로부터 존경을 받았음이 성이성의 일기에서 확인된다. 그러므로 그는 춘향전 인물 구성의 중요 인물인 이도령 모델이 된 성이성을 가장 잘 아는 문인이다.

다섯째, 조경남은 춘향전의 백미인 ‘금준미주’시에 정통한 인물로서, 이 시를 국내의 문헌에 최초로 소개하였다. 특히, 그는 이 시가 가진 주제를 광해난정을 풍자한 것으로 해석했으며, 이 기록을 광해난정의 최극점인 인조반정 직전의 일기에 담았다.

여섯째, 조경남은 상당한 문장력이 있었으며, 우국충정이 깊었던 인물이다. 그의 문장력과 인품은 그 문하에서 성장한 성이성에게 감화를 끼쳤을 수 있고, 이는 성이성이 일찍 급제하고 암행어사가 되는 데 기여했을 것이다.

일곱째, 조경남은 조국과 고향이 왜적에 짓밟힐 때 몸을 던져 항거한 의병장이다. 따라서 그는 누구보다 선악 포폄의 관점에서 필치를 발휘할 수 있었기에 남원에서 일어난 ‘열녀와 충신의 이야기’를 작품화하기에 적절한 문인이다.

이런 이유가 합당하다면, 이제 우리는 더이상 춘향전을 ‘작가 미상’의 작품으로 버려둘 수는 없다. 조경남과 같은 탁월한 작가를 춘향전의 원작가라면, 우리는 춘향전학의 새로운 지평을 열 수 있고, 춘향전을 세계의 고전으로 올려놓을 수 있는 토대를 마련하게 된다.

►성이성(成以性,1595~1664)

본관이 창녕으로 아버지는 남원부사(南原府使)를 지낸 부용당(芙蓉堂) 성안의(成安義)이고, 어머니는 예안김씨로 백암 김륵의 종손녀로서 김계선의 딸이다. 자는 여습(汝習)이며, 호는 계서(溪西)이다.

어려서부터 총명하고 학업에 열중하였는데, 백부인 진사공이 늘 “이 아이는 우리 집안을 크게 일으킬 것”이라고 말하곤 했다. 12살 때 남원 부사로 부임하는 아버지를 따라가다가 우복 정경세를 찾아보았는데, 정경세가 기특하게 여겨 “자식이 이와 같으니 이는 그대가 평생토록 걱정이 없다고 할 것이다.”라 했다한다. 그는 자라면서 학문에 더욱 증진하여 김굉필(金宏弼)·이연경(李延慶)의 학통을 이은 강복성(康復誠)의 문인이 되었다.

1627년(인조 5) 문과에 급제한 후 승문원 부정자를 시작으로 하여, 1635년(인조 13) 정언·부수찬·부교리를 거쳐 이듬해 지평을 지냈다. 1637년(인조 15) 헌납이 되어 윤방·김류·심기원·김자점이 나라를 그릇되게 이끌고 충성스럽지 않다고 그 죄를 논하기도 했다. 특히 사간을 역임하는 동안 직언으로 일관하여 주위의 시기를 받아 승진이 순조롭지 못하기도 하였다. 외직으로는 진주·강계 등 네 고을을 다스렸는데, 진주 부사 때는 어사 민정중이 그가 선정을 베푼다고 보고 하여 표리(表裏 : 옷감)를 받았고, 강계를 다스릴 때에는 삼세(蔘稅)를 모두 면제해주어 1660년 평양감사 임의백이 관서활불(關西活佛: 관서지방의 살아있는 부처)라고 칭송하기도 하였다.

그는 암행어사를 4회(43세 경상도진휼어사, 호서암행어사, 45세 호남암행어사, 53세 호남암행어사)를 하였으며, 근면, 검소, 청빈으로 이름이 높아 조선시대 215명중의 한명인 청백리로 녹선 된 후 부제학으로 추증 되었고, 저서로는 『계서유고(溪西遺稿)』가 있다. 1627년 성이성이 문과시험에 응시하여 합격한 시험의 답안지가 규장각 소장 문헌에 보관되어 있으며, 성이성 이 조정으로부터 암행어사 직을 명받고 암행어사 출두 시 얼굴을 가리고 그 직분을 행했다는 얼굴가리개 사선(紗扇)이 그의 13대 후손 성기호 씨에 의해 현재 관리되고 있다.

►성안의(成安義,1561∼1629)

본관은 창녕(昌寧)이고, 자는 정보(精甫)이며, 호는 부용당(芙蓉堂)이다. 어려서부터 정구(鄭逑)에게서 수학을 했다. 1591년(선조 24년) 문과에 급제하였고, 임진왜란(선조 25, 1592년)이 일어나자 의병 5,000명을 모집하여 왜적과 싸웠다. 1597년(선조 30년) 지평, 남원부사를 역임하였고, 1612년(광해군 4년) 광주목사(光州牧使)에 있을 때 소송(訴訟) 처리를 소홀히 다루었다는 이유로 파직되었다. 1623년(인조 1년) 인조반정으로 복직되어 사성을 역임하였고, 1628년(인조 6년) 우부승지에 임명되었으나 병으로 인해 나아가지는 못했다. 후에 이조판서, 대제학이 추증되었고, 저서로는 『부용당일고』가 전해진다.

고려 말 충신인 두문동 72현중의 한명인 성만용의 7대손으로서, 증조의 이름은 익동(翼仝)이고, 조부의 이름은 윤(胤)이고, 부친의 이름은 궤(繢)인데 모두 덕을 숨기고 벼슬하지 않았다. 모친은 장연(長淵) 노씨(盧氏)이니 호조참의 사영(士英)의 따님으로 내력이 오랜 집안에서 태어나 유덕한 가문에 배필이 되어 부인과 어머니의 역할에 모두 그 마땅한 도리를 얻었다.

신묘년(1591)에 처음으로 벼슬길에 오른 후, 임진왜란 때는 의병장 곽재우에게 종군하여 정인홍등과 화왕산성에서 의병 활동을 하였고, 상배(喪配)하자 퇴계의 아들과 사돈인 경상우도관찰사 백암(栢巖) 김륵(金玏)이 형의 손녀를 시집보내 백암공의 종손서가 되었고, 임진왜란 때 성안의는 가족들을 창녕에서 처가가 있는 영천군(榮川郡: 현재의 영주) 이산면으로 피신시키면서 자연히 창녕에서 영주로 오게 되었고, 성이성의 아들 5형제 중 맏아들이 닭실 입향조 충재 권벌(權橃)선생의 후손인 석계(石溪) 권석충(權碩忠:1606(선조39)-1634(인조12)의 딸<창설재 권두경(蒼雪齋 權斗經)의 고모>와 혼인을 하자 친정에서 닭실마을(유곡)과 가까운 가두들(가평)에 계서당(溪西堂)을 건립하는데 도움을 주어 후손들은 자연히 봉화에서 살게 된 것이다.

[출처 : 검색조합인용.일부편집, 사진 - 청현]

https://cafe.daum.net/boolgyosarang/RBIx/614?q=%EC%82%B0%EC%84%9C%20%EC%A1%B0%EA%B2%BD%EB%82%A8%20%EC%8B%A0%EB%8F%84%EB%B9%84&re=1

춘향전에 숨은 이야기

봉화 계서당(溪西堂) ▣답사일자 : 2015년 11월 14일(토) ▣소 재 지 : 경북 봉화군 물야면 가평리 301 계서당은 조선중기 때의 문신인 계서(溪西) 성이성(成以性,1595∼1664)선생이 살았던 집으로 광해

cafe.daum.net

728x90

반응형

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| ■赤壁賦 (7) | 2024.08.28 |

|---|---|

| 承政院左承旨趙公玄洲諱纘韓墓碣銘/通川郡守趙公墓碣銘 :考諱緯韓。 (2) | 2024.08.27 |

| ♣양양수군만호대포영(襄陽水軍萬戶大浦營)【襄陽東溟書院記】 (2) | 2024.08.23 |

| ●龍洲遺稿 卷十一 / 序《玄谷集》序/《漢陰先生文集》序 (1) | 2024.08.23 |

| ●양양동명서원(창건)기:襄陽東溟書院(創建)記▣ (0) | 2024.08.22 |