728x90

▣이목묘표(李穆墓表)▣

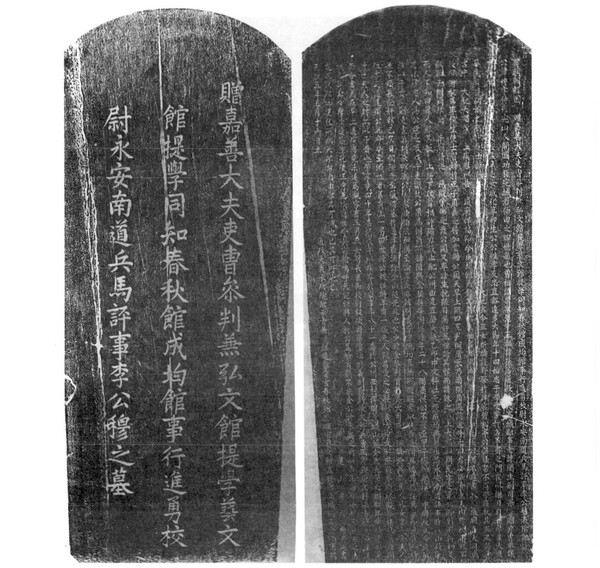

증(贈) 가선대부(嘉善大夫) 이조 참판 겸 홍문관 제학 예문관 제학 동지춘추관 성균관사(吏曹參判兼弘文館提學藝文館提學同知春秋館成均館事) 행 진용교위 영안남도병마평사(行進勇校尉永安南道兵馬評事) 이공 목(李公穆)의 묘(墓)

증(贈) 가선대부(嘉善大夫) 이조 참판 겸 홍문관 제학 예문관 제학 동지춘추관 성균관사(吏曹參判兼弘文館提學藝文館提學同知春秋館成均館事) 행 진용교위 영안남도병파평사(行進勇校尉永安南道兵馬評事) 이공(李公) 묘표(墓表) 음기(陰記)

공(公)의 휘(諱)는 목(穆)이요, 자(字)는 중옹(仲雍)이니, 완산인(完山人)으로 개국공신(開國功臣) 완성군(完城君) 백유(伯由)의 4세손(世孫)이다. 증조(曾祖) 휘 율(栗)은 군기시 정(軍器寺正)이요, 할아버지 휘 손약(孫若)은 통정대부(通政大夫)로 고성군사(高城郡事)였다. 고(考) 휘 윤생(閏生)은 부사과(副司果)로 이조 참의에 증직(贈職)되었고, - 9자 빠짐 - 비(妣)는 맹준(孟準)의 따님으로 성화(成化) 신묘년(성종 2, 1471년)에 공을 낳았다.

공은 타고난 성품이 효우(孝友)가 있고 충직(忠直)하였으며, 활달(豁達)하고 대단한 절개(節槪)가 있었다. 나이 14세에 처음으로 학문에 뜻을 두어 점필재(占畢齋) 김종직(金宗直)의 문하(門下)에서 수업하였는데, 밤으로 낮을 삼았으니 이때부터 학업이 크게 진취하여 성문(聲聞)이 날로 전파하였다. 홍치(弘治) 기유년(성종 20, 1489년)에 진사시(進士試)에 입격(入格)하여 성균관에 유학하였는데, 그때에 마침 성종 대왕(成宗大王)이 질병이 있었으므로 인수대비(仁粹大妃)가 비밀리에 무녀(巫女)로 하여금 푸닥거리를 하게 하여, 성균관의 벽송정(碧松亭)에서 야제(野祭)를 지내게 하였다.

이에 공이 제창(提唱)하여 제사를 지내지 못하게 금하고, 더 나아가 그 무녀를 매질을 하였다. 무녀가 궁중에 하소연을 하니, 대비가 크게 노하여 임금의 질병이 낫기를 기다렸다가 상에게 고하였다. 그러자 성종이 거짓 노하여 성균관으로 하여금 그때의 유생(儒生)의 성명을 다 적어 올리도록 하였는데, 모든 유생들이 틀림없이 한번은 혼쭐이 나리라 생각하고 모두 도피하였으나 공만은 피하지를 않았다. 단자(單子)가 올라가자 성종께서 대사성에게 하교하기를, “그대가 유생들을 잘 교도(矯導)하여 선비들의 습성을 올바르게 하였으니, 내가 가상하게 여기는 바이다.”라고 하고는 특별히 상을 내렸다.

한번은 공이 가뭄으로 인하여 상소(上疏)하기를, “윤필상(尹弼商)을 삶아야만 비가 내릴 것입니다.”라고 하였다. 윤필상이 길에서 공을 만나 불러 세우고 이르기를, “그대가 꼭 이 늙은이의 고기를 먹고 싶은가?”라고 하니, 공이 대답하기를, “그렇소”라고 하고는 뒤도 돌아보지 않고 가버렸다. 윤필상이 은밀히 성종에게 권유하여 자전(慈殿)의 숭불(崇佛)하는 뜻을 청종하도록 하였는데, 공이 이 말을 듣고 또 유생들을 인솔하고 항소(抗疏)를 하여 윤필상을 간귀(奸鬼)로 지목하고 그 간사함을 극론(極論)하며 죽이기를 청하였다. 임금이 크게 노하여 친히 귀자(鬼字)의 뜻을 묻자, 공이 즉시 대답하기를, “그 소행(所行)이 이러한데도 사람들이 모르는 것을 귀신이라 하옵니다.”라고 하니, 사람들이 공의 민첩함에 탄복하였다. 임금이 장차 의금부에 내려 공을 벌하려 하였으나 수상(首相) 허종(許琮)이 힘써 구제하였기 때문에 공을 공주(公州)로 귀양을 보내는 것으로 그쳤다. 이 일로 인하여 공이 강직하다는 평판이 크게 돌았다.

을묘년(연산 원년, 1495년)에는 문과(文科)에 장원(壯元)으로 급제(及第)하여 성균관 전적(成均館典籍)에 제수되었고, 외직(外職)으로 나가 영안남도 평사(永安南道評事)가 되었다. 그때에 연산군(燕山君)의 정사(政事)가 문란하여 소인배(小人輩)들의 판이 되었다. 사람들이 공을 위태롭게 여겼는데 무오사화(戊午士禍)가 일어나자 공은 과연 윤필상의 무함(誣陷)하였다는 혐의를 받고 김일손(金馹孫) 등과 함께 화를 당하였으니, 이때 공의 나이는 28세였다. 윤필상은 공에 대한 한(恨)을 그치지 않아서 갑자년에 이르러서는 육욕(戮辱)이 천양(天壤)에까지 미쳤다. 중종(中宗)께서 반정(反正)하자 공의 복관(復官)을 명하였고, 뒤에 아들이 귀하게 되어 이조 참판에 증직되었고 관직도 겸대(兼帶)하게 되었다.

공은 집에서 거처할 때에는 신실(信實)하고 화락(和樂)하였으나 일의 시비(是非)에 대해 논할 때에는 선악(善惡)을 변별(辨別)하여 강개(慷慨)하고 매우 정직하여 회피하는 일이 없었다. 항상 우리의 도(道)인 유학(儒學)을 부식(扶植)하고 이단(異端)을 물리치는 것을 자신의 소임(所任)으로 삼았다. 그러므로 그 기절(氣節)과 풍도(風度)를 한 시대에서 모두 우러러보았으나 간인(奸人)들은 이미 눈을 흘기고 틈을 엿보았으니, 마침내 공이 화를 당하게 된 것이었다. 묘소(墓所)는 통진(通津) 상포(霜浦)의 여금산(餘金山)에 있으니 선산(先山)을 따라 간 것이다.

공이 젊었을 때에 참판 김수손(金首孫)이 대사성이 되어 성균관에서 강론할 때에 공의 사람됨을 남다르게 보아 그 딸로 아내를 삼아주었다.

김 부인(金夫人)은 타고난 성품이 효우(孝友)가 있었고 막힘이 없이 통달(通達)하였다. 공이 비명(非命)에 가게 되었음을 애통하게 여겨 거의 목숨을 잃을 뻔한 적이 여러 차례가 되었다.

1남을 낳았으니 세장(世璋)으로, 공이 화를 당할 때에 나이가 겨우 1살이었다. 부인이 매우 사랑하기는 하였으나 올바르게 가르쳐서 문과(文科)에 등제(登第)하여 현요직(顯要職)을 두루 거친 뒤 관찰사(觀察使)로 마감하였다. 세장은 청백(淸白)하고 근실(勤實)하기로 세상에 알려졌는데, 부인의 봉작(封爵)도 이 아들이 귀하게 된 때문이었다.

부인은 40여 년간 영화(榮華)를 누리다가 가정(嘉靖) 무오년에 노환(老患)으로 집에서 사망하니, 향년(享年)이 81세였다. 묘소는 공주(公州) 서촌(西村) 부전(浮田)의 무성산(茂城山) 기슭에 있는 김씨(金氏)의 선영(先塋) 곁에 있다. 관찰사가 일찍이 공의 묘소를 옮겨 합장(合葬)하려고 하였으나 상중(喪中)에 병을 얻어 끝내 뜻을 이루지 못하였다.

관찰사는 5남 3녀를 두었는데, 아들로 맏이는 병절교위(秉節校尉) 건(鍵)이요, 다음은 사과(司果) 란(鑾)이요, 다음은 수의부위(修義副尉) 기(錡)요, 다음은 문과(文科) 병조 정랑(兵曹正郎) 갱(鏗)이요, 다음은 문과 승지(承旨) 철(鐵)이며, 딸로 맏이는 한성부 참군(漢城府參軍) 정수후(鄭守厚)에게 출가()하였고, 다음은 종실(宗室) 화릉 정(花陵正) 수혜(秀蕙)에게 출가하였으며, 다음은 현령(縣令) 구운한(具雲翰)에게 출가하였다.

아! 하늘이 뜻을 정하면 능히 사람을 이긴다고 한 것을 공에게서 더욱 징험(徵驗)하게 되었다. 생각해보면 공을 화가 미치기 전에 보전하여 정론(正論)을 오래 가게 하고 사림(士林)에게 복이 되게 하지 못한 것은 어쩌면 하늘이 정하지 않아서 그리된 것일까? 아니면 운수(運數) 소관(所管)이라서 하늘도 어찌할 수 없었단 말인가? 서운할 일이고 통탄할 일이로다.

천계(天啓) 5년(인조 3, 1625년) 5월 16일에 세우고, 통정대부(通政大夫) 승정원 도승지 겸 경연참찬관 춘추관 수찬관 예문관 직제학 상서원 정(承政院都承旨兼經筵參贊官春秋館修撰官藝文館直提學尙瑞院正) 김상헌(金尙憲)이 글을 짓다.

차의 아버지 한재 이목 선생

대쪽 같은 기개의 상징이자 우리나라 차 문화 보급 선구자

“차를 통해 정신을 움직이면 즐거움에 저절로 이르게 된다”

50만 대도시를 넘어 70만을 바라보고 있는 김포의 현재 최대 과제는 ‘정주 의식 고취’다. 어느덧 신도시 형성 10년이 지났지만, 지역에 대해 궁금해하고 알고자 하는 이들도 적고, 지역에 대해 어떻게 알아가야 하는지 모르는 이들이 다수다. 더욱이 그 사이 아이들이 성장해 또 다른 김포시민이 되어가면서 김포의 역사 알기는 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다. 이에 본지는 시민과 함께 숨겨진 김포의 역사를 찾고 조명하고자 한다. 총 30회에 걸쳐 시민기자의 눈을 통해 김포의 역사를 소개한다. <편집자주>

옛 선현의 발자취를 찾아가는 방법에는 여러 가지가 있지만, 가장 쉽게 접할 수 있는 것은 묘 앞에 세워져 있는 비갈(碑碣)을 통한 방법이다.

비갈은 사적을 후세에 전하기 위해 쇠붙이나 돌에 글자를 새겨 세우는 것을 말한다. 빗돌의 윗머리에 지붕 모양을 만들어 얹어 있는 형태를 ‘비’라 하고, 지붕이 없이 머리 부분을 둥그스름하게 만든 비석은 ‘갈’이라고 한다. 비갈의 앞면에는 묘 주인공의 이름과 관직이, 뒷면에는 주인공의 일대기와 후세의 평가가 적혀 있어 그 인물에 대한 중요한 사료로 사용되고 있다.

특히 조선시대에 들어와서는 유학을 숭상함에 따라 선조와 부모에 대한 효성의 하나로 분묘를 화려하게 축조하고 석물을 갖추고 비갈을 신분에 맞게 세우는 일이 성행했다.

비갈은 당대에 가장 명망이 있고 문장에 능한 사람으로부터 글을 받고 가장 유명한 서예가로부터 글씨를 얻어서 세우는 것이 효자로서의 도리를 다하는 것으로 생각했다.

비갈의 내용은 그 무덤 주인의 전기인 행장을 수록하는데, 자료로서의 정확함은 인정할 수 있으나 죽은 이의 업적을 과장하고 미화하는 것이 보통이어서 서술하는 내용은 공정성이 부족하다는 지적도 있다.

김포 관내에는 공덕을 기리기 위해 세워진 송덕비를 비롯, 신도비와 묘갈 등 김포의 옛 성현들을 모신 묘와 비갈이 여럿 남아 있다. 비갈로 알아보는 김포 성현의 모습, 첫 번째로 한재 이목 선생의 비갈을 찾아본다.

이목 선생은 나이 24세에 과거에 급제, 5년 남짓한 짧은 관직생활 동안 올곧은 선비정신을 보여주었다. 하지만 그것이 발목을 잡아 이른 나이에 안타깝게 스러져갔다. 선생이 천수를 누렸다면 우리나라의 미래는 많은 부분에서 변화가 있었을 것이기에 선생의 요절은 안타까움을 금하기 어렵다.

짧은 생애를 살았지만 선생의 이름이 후대에 계속 전승되는 가장 큰 이유는 선생의 ‘차에 대한 업적 때문이’다. 요즘은 커피에 밀려 차에 대한 수요는 일부 애호가들에게서만 알려져 있지만 차가 주는 여러 가지 효능은 널리 알려져 있다. 이목 선생이 지은 ‘다부(茶賦)’는 차의 효능과 차에 대한 자신의 체험과 생각을 정리한 글로, 선생은 우리나라 차의 아버지로 추앙받고 있다.

하늘도 안타까워 한 선생의 죽음

하성면 가금리 애기봉평화생태공원으로 가다보면 길 옆에 사당이 하나 있다. 이목 선생을 모신 사당인 ‘한재당’이 그것이다.

한재당은 이목 선생의 위패를 봉안한 사당으로 1849년에 건립된 구사당과 1974년에 건립한 신사당이 있다. 구사당은 맞배지붕 목조와가로 정면 3칸, 측면 2칸이며 일주문과 담장이 둘러 있었으나 신사당 건립으로 현재는 담장만 남아 있다. 신사당은 건평 12평의 콘크리트 건물에 위패를 봉안하고 숙종 43년(1717)과 경종 2년(1722)에 추증한 교지가 함께 보관되어 있다. 한재당 뒤편에는 선생의 묘와 비석이 있다.

인조 3년(1625년) 세워진 선생의 비갈은 높이 144cm, 폭 61cm, 두께 14cm 규모다.

전면에는 '증 가선대부 이조참판 겸 홍문관제학 예문관제학 동지춘추관 성균관사행 진용교위 영안남도병마평사 이공 목지묘'라 표기돼 있다. 후면에는 김상헌이 지은 이목 선생의 행장과 비를 세운 날짜가 기록돼 있다.

김상헌이 지은 선생의 일대기 번역문은 다음과 같다.

공의 휘는 목이오 자는 중웅이니 완산인으로 개국공신 완성군 백유의 4세손이다. 증조 율은 군기시정이며 조부 손약은 통정대부 고성군사이다. 아버지 윤생은 부사과로 이조 참의에 추증됐다.(9글자 마모돼 알 수 없음) 비는 맹준의 딸인데 성화 신묘년(성종2, 1471)에 공을 낳았다.

공은 나이 14세에 처음으로 학문에 뜻을 두어 점필재 김종직의 문하에서 수업하였는데 밤을 낮을 삼으니 이때부터 학업이 크게 진취하였다. 홍치 기유(성종20. 1489)에 진사시에 입격하여 성균관에 유학하였는데 그 때에 성종대왕이 마침 질병이 있어 인수대비가 비밀리에 무녀로 하여금 푸닥거리를 하게 하고 성균관의 벽송정에서 야제를 지내게 하였다. 이에 공이 제창하여 제사를 지내지 못하게 금하고 더 나아가 그 무녀를 매질을 하여 무녀가 궁중에 하소연하니 대비가 크게 노하여 성종에게 고하니 성종이 거짓 노하여 성균관으로 하여금 그때의 유생 성명을 다 적어 올리도록 하였다. 유생들은 혼줄이 나리라 믿고 모두 도피했으나 공만은 피하지 않았다. 성종은 "그대가 유생들을 잘 교도하여 선비들의 습성을 올바르게 하였으니 내가 가상하게 여기는 바이다"며 특별히 상을 내렸다.

한번은 공이 가뭄으로 인하여 상소하기를 "윤필상을 삶아야만 비가 내릴 것입니다"하였다. 윤필상이 길에서 만나 불러세우고 이르기를 "그대가 꼭 이 늙은이의 고기를 먹고 싶은가?"하니 공이 "그렇소"하고 뒤도 돌아보지 않고 가버렸다. 윤필상이 은밀히 성종에게 숭불을 권유하였는데 공이 이 말을 듣고 또 유생들을 인솔하여 항소하고 윤필상을 간귀로 지목하고 죽이기를 청했다. 임금이 크게 노하여 장차 의금부에 내리려 하였으나 허종이 힘써 구제하여 공주로 귀양보내는 것으로 그쳤다. 이 일로 해서 강직하다는 평판이 크게 돌았다.

을묘년(연산 원년. 1495)에는 문과에 장원으로 급제하여 성균관 전적에 제수되었고, 외직으로 나가 영안남도 평사가 되었다. 그때에 연산군의 정사가 문란하여 소인배들이 판을 치니 사람들이 공을 위태롭게 여겼는데 무오사화가 일어나자 공은 과연 윤필상의 모함한 바 되어 김일손 등과 함께 화를 당하니 이때 나이 28세였다.

윤필상은 공에 대한 원한을 그만두지 않아 갑자년에 이르러서는 육신의 욕됨이 황천에까지 미쳤다. 중종께서 반정하자 복권을 명하였고 뒤에 아들이 귀히 되어 이조 참판에 증직되었다.

공은 집에 있어서는 순실하고 화락하였으나 일의 시비를 논함에 있어서는 선악을 변별하여 강개하고 절직하여 회피할 줄을 몰랐으며 항상 이단을 물리침을 자기 소임으로 삼았으므로 그 기절과 풍도를 한 시대에서 모두 우러러 보았으나 간인들은 이미 눈을 흘기고 틈을 엿보아 마침내 화를 당하게 되었다. 묘소는 통진 상포 여금산에 있으니 선산을 따라간 것이다.

공이 젊었을 때 성균관에서 강론하던 대사성 김수손이 공의 사람됨을 남다르게 보아 그 딸로 아내를 삼아 주었다.

김 부인은 공이 비명에 가게 되었음을 통렬히 여겨 목숨을 버릴 뻔한 적이 여러 차례였다. 김 부인은 1남을 낳았는데 이름이 세장이다. 공이 화를 당할 때 겨우 한 살이었다. 부인이 잘 가르쳐 세장은 문과에 급제하여 요직을 두루 거친 후 관찰사로 마감했다. 세장은 청백하고 근실하기로 세상에 널리 알려졌다. 가정 무오년에 노환으로 집에서 졸하니 향년 81세였다.

오호라! 하늘이 뜻을 정하면 능히 사람을 이긴다 함을 공에게서 더욱 징험하게 되었다. 생각해보면 화가 미치기 전에 공을 보전하여 정론을 오래 가게 하고 사람에게 복이 되게 하지 못한 것은 어쩌면 하늘이 정하지 않아서 그리된 것일까? 아니면 운수 소관이라서 하늘도 어찌할 수 없었단 말인가? 서운한 일이고 통탄할 일이로다.

천계 5년(인조3, 1625) 6월 16일에 세우다. 통정대부 승정원 도승지 겸 경연 참찬관 춘추관 수찬관 예문관 직제학 상서원 정 김상헌이 찬하다.

당대의 천재 이목, 24세 때 장원급제

비갈에 새겨진 대로 한재 이목 선생은 성종 2년(1471년)에 태어났다. 본관은 전주, 개국공신 백유(伯由)의 후손이고, 윤생(閏生)의 아들이다. 일찍이 김종직(金宗直)에게 배웠으며, 19세 때 진사에 합격하고 연산군 1년(1495년) 문과에 장원 급제했다.

1498년 무오사화 때 윤필상으로부터 '파당을 만들어 선왕을 욕보였다'는 모함을 받아 김일손, 권오복 등과 함께 사형을 받았다. 기록에 따르면 선생은 형장에 나갈 때 안색이 조금도 변치 않고 스스로 절명의 노래를 지었다고 한다. 그때 선생의 나이는 28세였다.

선생에 대한 윤필상의 분노는 선생의 사형에도 불구 풀리지 않았는지 1504년 갑자사화 때 선생의 시신을 꺼내 부관참시까지 했지만 이후 중종 때 신원되어 이조판서에 추증됐다.

선생이 사망할 때 1세이던 아들 세장은 후에 문과에 급제하여 벼슬이 관찰사에 이르렀다. 선생이 공주에 귀양갔던 인연으로 공주 사람들이 공주에 선생을 기리는 충현서원을 세워 제사를 지내고 있다. 김포시 하성면 가금리에는 선생의 사당인 한재당이, 한재당 뒤편에는 선생의 묘가 있다. 시호는 정간. 저서로는 <이평사집>, <한재집> 등이 전해진다.

조선시대 관료 등용문인 과거시험은 3년마다 한 번씩 정기적으로 시행되는 식년시와 부정기적으로 나라에 경사가 있을 경우 치러진 증광시, 알성시, 발영시 등이 있다.

과거는 크게 문과, 무과, 잡과로 나뉘지만 조선시대 요직으로 가는 관문은 문과시험이었다.

문과는 소과와 대과로 나뉘는데 소과에 급제하면 생원 또는 진사가 되어 성균관에 입학, 대과 준비를 하게 된다.

대과는 초시, 복시, 전시 3단계를 거치는데 복시에서 33명의 합격자가 확정되고 최종시험인 전시에서 갑과 3명, 을과 7명, 병과 23명 등 총 33명의 등수가 결정된다. 이 때 갑과 1위는 장원, 2위는 아원, 3위를 탐화랑이라 부른다. 장원급제자에게는 처음부터 종6품의 벼슬을 주어지고 병과 맨 꼴찌에게는 종9품이 주어졌다.

조선시대 과거는 개국 1392년부터 고종 31년(1894년) 때까지 시행됐다.

조선왕조 500년 동안 소과인 생원·진사시험 합격자는 4만649명이며 문과 대과 급제자는 모두 1만4607명이다. 대과 합격률은 평균 2000대 1이었으며 합격자의 평균 연령은 30!35세로 보통 25~30년 동안 공부해야 합격의 영예를 얻을 수 있었다.

이렇듯 과거 급제는 그야말로 하늘의 별을 따는 정도로 어려운 시험이지만 이목 선생은 나이 24세 때 증광시에서 당당히 장원급제, 이어 어리다면 어린 나이에 '차'에 대한 글을 지어 차의 세계를 알린 선생은 당대의 천재라는 말이 무색할 정도다.

‘다부’에서 논한 차의 효능

선생은 학문 외에 차에도 많은 관심을 보였다. 1493년(성종 24년) 장인 김수손의 명나라 사행 때 수행원으로 명나라를 가게 되었는데 그때 중국의 다성(茶聖) 육우의 ‘다경(茶經)’과 마단림(馬端臨)의 ‘문헌통고(文獻通考)’ 등을 탐독한 뒤 명나라 내 차 산지와 유적 등을 둘러보았다.

귀국 후 차를 칭송하는 도서인 ‘다부(茶賦)’를 지었는데, 세부적으로 차가 주는 오공(五功)·육덕(六德)에 대한 내용을 담고 있어 우리나라의 차 문화 보급에 큰 영향을 미쳤다.

‘다부’는 현재 우리나라의 차 관련 전문서적 중 가장 오래됐으며 최고의 서적으로 그 중요성과 가치를 인정받고 있으며, 이목 선생은 우리나라 차의 아버지(茶父)로 추앙받고 있다.

‘다부’는 이목 선생이 1495년 차에 대해 스스로 깨달은 내용을 산문형태의 시로 표현한 것으로 제목 포함 1332자로 이루어져 있다.

선생은 ‘다부’의 서문에서 저작 동기에 대해 “차를 칭송한 글이 없음은 어진 이를 버려둠과 같기 때문에 이 글을 쓴다”고 밝히며 선생 자신의 차 즐김에 대한 고백과 차 생활을 권유하는 계명으로 이 글을 남긴다고 했다.

‘다부’의 주요 내용은 차의 이름과 종류, 주요 산지, 차의 본질적 가치와 특성을 이야기하고 있다. 선생은 이 글에서 차의 특성으로 차 삼품, 차 칠효능, 차 오공, 차 육덕을 이야기하면서 내마음의 차, ‘오심지다’를 말했으며, 차인으로 가져야 할 기본 덕성이자 이루어가야 할 이상적인 세계로서 내 마음의 차라는 다도에 대해 말하고 있다.

'차 삼품'은 차는 세 가지 품성으로 몸을 가볍게 해주는 것이 상품, 피곤함을 가시게 해주는 것이 중품, 고민을 달래준다는 차품 이 세가지 품성이 있다는 것이다.

'차 칠효능'은 차에 있는 일곱 가지 효능으로 첫 번째 효능은 마른 창자가 깨끗이 씻겨진다는 장설, 두 번째는 신선된 듯하다는 상선, 세 번째는 온갖 고민에서 벗어나고 두통이 사라진다는 성두, 네 번째는 큰 마음이 일어나고 우울함과 울분이 사라진다는 웅발, 다섯 번째는 색정이 사라진다는 색둔, 여섯 번째는 마음이 밝아지고 편안해진다는 방촌일월, 일곱 번째 효능으로 마음이 밝아지고 신선이 되어 하늘나라에 들어선 듯하다는 창공공이를 말한다.

'차 오공'은 차의 다섯 가지 공으로, 첫째 공덕은 목마름을 풀어준다는 해갈, 둘째는 가슴 속의 울분을 풀어준다는 서울, 셋째는 주인의 예로서 정을 나눈다는 예정, 넷째는 몸 속의 병을 다스린다는 고정, 다섯째 공덕은 술에서 깨어나게 한다는 철정이다.

'차 육덕'은 차가 가진 여섯 가지 덕으로, 첫째 덕은 사람을 장수하게 한다는 수덕, 둘째는 사람의 병을 낫게 한다는 의덕, 셋째는 사람의 기를 맑게 한다는 기덕, 넷째는 마음을 편안하게 한다는 심덕, 다섯째는 사람을 신령스럽게 한다는 선덕, 여섯째는 사람을 예의롭게 한다는 예덕을 말한다.

내 마음의 차인 '오심지다'는 '다부'의 결론으로 차인으로서 한재 이목의 다심일여 경지를 드러낸 말이다. 즉, 차인이라면 이루어가야 할 상태에 대해 말하는 부분이다.

이목 선생은 '오심지다'에 대해 "내가 세상에 태어남에 풍파가 모질구나. 양생에 뜻을 둠에 너를 버리고 무엇을 구하리오. 나는 너를 지니고 다니면서 마시고 너는 나를 따라 노니, 꽃 피는 아침 달 뜨는 저녁에 즐겨서 싫어함이 없도다. 내 항상 마음속으로 두려워하면서 경계하기를 삶은 죽음의 근본이요, 죽음은 삶의 뿌리라네. 안(心)만을 다스리면 바깥(身)이 시든다고 혜강은 양생론을 지어서 그 어려움을 말했으나 그 어찌 빈 배를 지수에 띄우고 좋은 곡식을 인산에 심는 것만 하겠는가? 차를 통해 정신이 기운을 움직여 묘한 경지에 들어가면 그 즐거움을 꾀하지 않아도 저절로 이르게 되느니라. 이것이 내 마음의 차이니 어찌 다른 곳에서 또다시 이를 구하겠는가"라고 노래했다.

728x90

'★역사의 향기를 찾아서' 카테고리의 다른 글

| 『환단고기』 위서론 논박論駁 - 만들어낸 위서론!!! (0) | 2025.05.05 |

|---|---|

| 우리 한자가 우리말에서 나왔다는 증거는 바로 DNA를 찾는 과정이다. (0) | 2025.05.05 |

| 아무도 흔들 수 없는 새 나라 세워가자! 미국은 자주독립을 원하는 조선 민중들의 뜻과는 정반대로 조선을 미국의 지배하에 두려 했다??? (0) | 2025.04.17 |

| ■[명작다큐🎖️몰아보기] 중국과 티베트, 인도를 잇는 인류 최초의 교역로! 차마고도 | 2007 KBS '차마고도 茶馬古道' ■ (0) | 2025.04.17 |

| 최진영(崔眞永, 1970년 11월 17일 ~ 2010년 3월 29일) (0) | 2025.04.07 |