728x90

<오죽재문집서(梧竹齋文集序)>

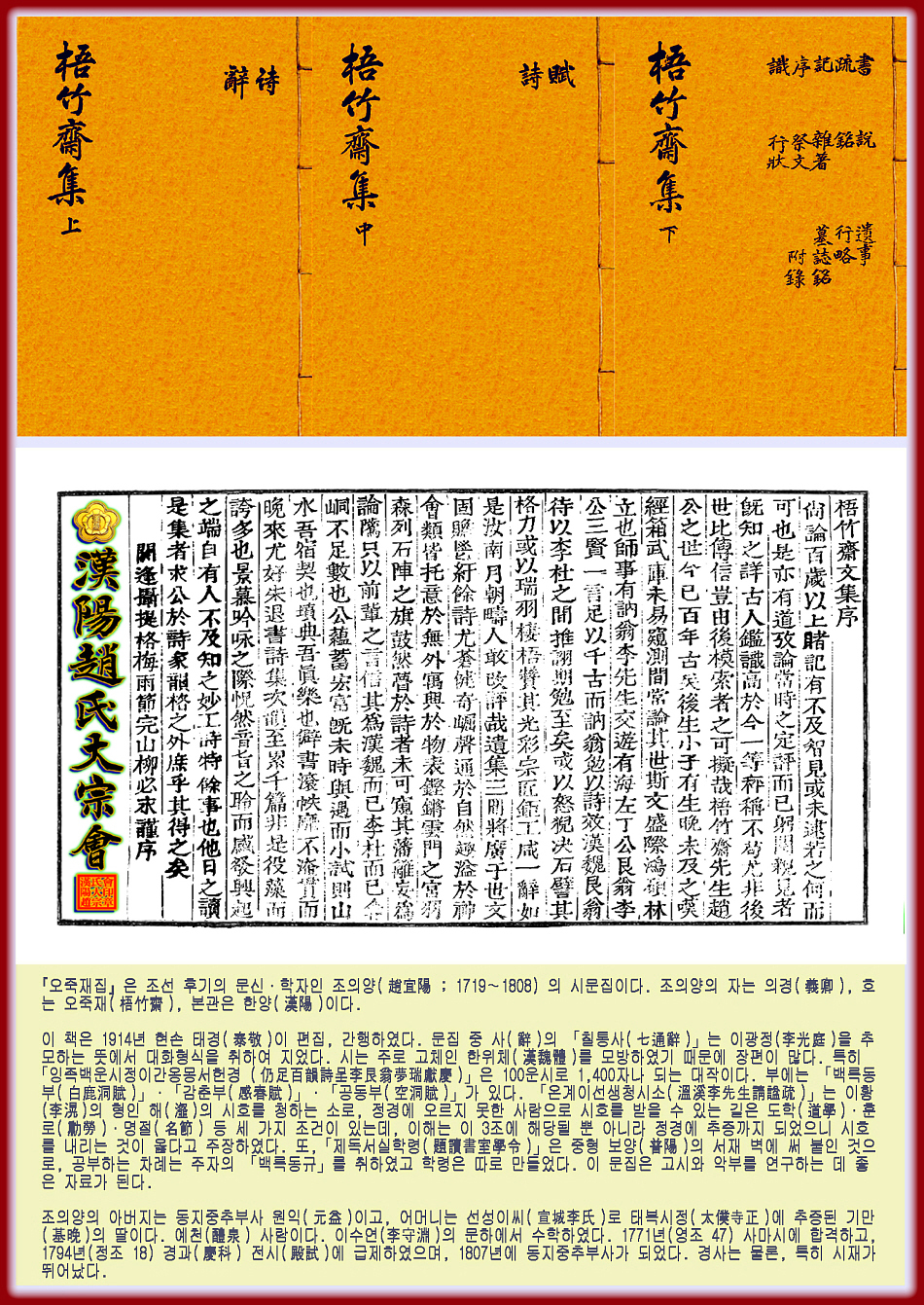

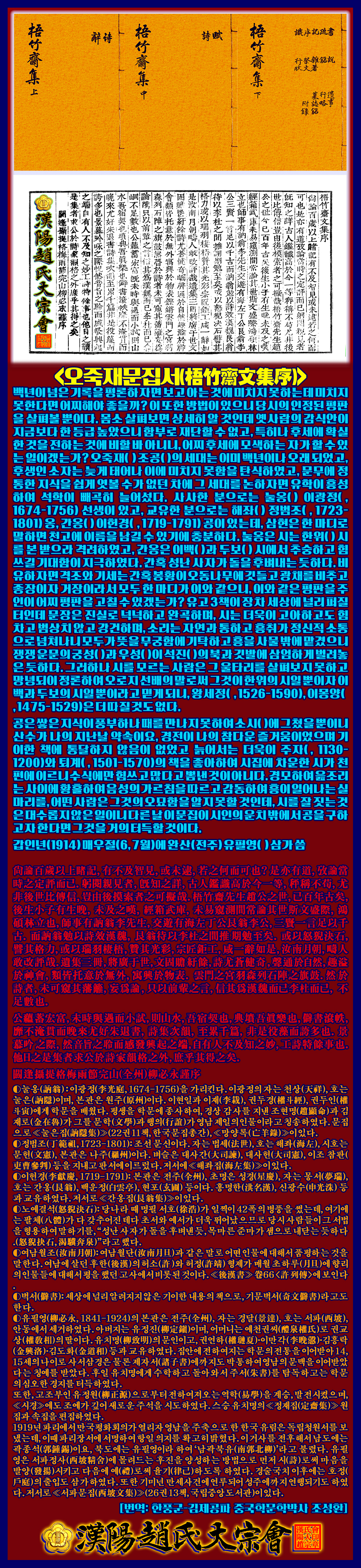

백년이 넘은 기록을 평론하자면 보고 아는 것에 미치지 못하는데 미치지 못한다면 어찌해야 좋을까? 이 또한 방법이 있으니 당시의 인정된 평판을 살펴볼 뿐이다. 몸소 살펴보면 상세히 알 것인데 옛사람의 감식안이 지금보다 한 등급 높았으니 함부로 재단할 수 없고, 특히나 후세에 확실한 것을 전하는 것에 비할 바 아니니, 어찌 후세에 모색하는 자가 할 수 있는 일이겠는가? 오죽재(梧竹齋) 조공(趙公)의 세대는 이미 백년이나 오래 되었고, 후생인 소자는 늦게 태어나 이에 미치지 못함을 탄식하였고, 문무에 정통한 지식을 쉽게 엿볼 수가 없던 차에 그 세대를 논하자면 유학이 흥성하여 석학이 빼곡히 늘어섰다. 사사한 분으로는 눌옹(訥翁) 이광정(李光庭, 1674-1756) 선생이 있고, 교유한 분으로는 해좌(海左) 정범조(丁範祖, 1723-1801) 옹, 간옹(艮翁) 이헌경(李獻慶, 1719-1791) 공이 있는데, 삼현은 한 마디로 말하면 천고에 이름을 남길 수 있기에 충분하다. 눌옹은 시는 한위(漢魏) 시를 본 받으라 격려하였고, 간옹은 이백(李白)과 두보(杜甫) 시에서 추숭하고 힘쓰길 기대함이 지극하였다. 간혹 성난 사자가 돌을 후벼내는 듯하다. 비유하자면 격조와 기세는 간혹 봉황이 오동나무에 깃들고 광채를 비추고 종장이자 거장이라서 모두 한 마디가 이와 같으니, 이와 같은 평판을 주인이 어찌 평판을 고칠 수 있겠는가? 유고 3책이 장차 세상에 널리 퍼질 터인데 문장은 진실로 넉넉하고 완곡하며, 시는 더욱이 고아하고도 힘차고 범상치 않고 강건하며, 소리는 자연과 통하고 흥취가 정신적 소통으로 넘쳐나니 모두가 뜻을 무궁함에 기탁하고 흥을 사물 밖에 맡겼으니 쟁쟁 운문의 궁성(宮聲)과 우성(羽聲)이 석진(石陣)의 북과 깃발에 삼엄하게 벌려놓은 듯하다. 그러하나 시를 모르는 사람은 그 울타리를 살펴보지 못하고 망녕되이 정론하여 오로지 선배의 말로써 그것이 한위의 시일 뿐이자 이백과 두보의 시일 뿐이라고 믿게 되니, 왕세정(王世貞, 1526-1590), 이몽양(李夢陽, 1475-1529)은 더 따질 것도 없다.

공은 쌓은 지식이 풍부하나 때를 만나지 못하여 소시(小試)에 그쳤을 뿐이니 산수가 나의 지난날 약속이요, 경전이 나의 참다운 즐거움이었으며 기이한 책에 통달하지 않음이 없었고 늙어서는 더욱이 주자(朱子, 1130-1200)와 퇴계(退溪, 1501-1570)의 책을 좋아하여 시집에 차운한 시가 천편에 이르니 수식에만 힘쓰고 많다고 뽐낸 것이 아니다. 경모하여 읊조리는 사이에 황홀하여 음성의 가르침을 따르고 감동하여 흥이 일어나는 실마리를, 어떤 사람은 그것의 오묘함을 알지 못할 것인데, 시를 잘 짓는 것은 대수롭지 않은 일이니 다른 날 이 문집이 시인의 운치 밖에서 공을 구하고자 한다면 그것을 거의 터득할 것이다.

갑인년(1914) 매우절(6, 7월)에 완산(전주) 유필영(柳必永) 삼가 씀

尙論百歲以上睹記, 有不及智見, 或未逮, 若之何而可也? 是亦有道, 攷論當時之定評而已. 躬閱親見者, 旣知之詳, 古人鑑識高於今一等, 秤稱不苟, 尤非後世比傳信, 豈由後摸索者之可擬哉. 梧竹齋先生趙公之世, 已百年古矣, 後生小子有生晩, 未及之嘆, 經箱武庫, 未易窺測間常論其世斯文盛際, 鴻碩林立也, 師事有訥翁李先生, 交遊有海左丁公艮翁李公, 三賢一言足以千古. 而訥翁勉以詩效漢魏, 艮翁待以李杜之間推詡期勉至矣. 或以怒猊決石, 譬其格力, 或以瑞羽棲梧, 贊其光彩, 宗匠鉅工, 咸一辭如是, 汝南月朝, 疇人敢改評哉. 遺集三冊, 將廣于世, 文固贍鬯紆餘, 詩尤蒼健奇崛, 聲通於自然, 趣溢於神會, 類皆托意於無外, 寓興於物表. 鏘鏘雲門之宮羽森列石陣之旗鼓. 然瞢於詩者, 未可窺其藩籬, 妄爲論隲, 只以前輩之言, 信其爲漢魏而已李杜而已, 弇峒不足數也.

公蘊蓄宏富, 未時與遇而小試, 則山水, 吾宿契也, 典墳吾眞樂也, 僻書滾帙, 靡不淹貫而晩來尤好朱退書, 詩集次韻, 至累千篇, 非是役藻而誇多也. 景慕吟咏之際, 怳然音旨之聆而感發興起之端, 自有人不及知之妙, 工詩特餘事也. 他日之是集者求公於詩家韻格之外, 庶乎其得之矣.

閼逢攝提格梅雨節完山(全州)柳必永謹序

◐눌옹(訥翁) : 이광정(李光庭, 1674-1756)을 가리킨다. 이광정의 자는 천상(天祥), 호는 눌은(訥隱)이며, 본관은 원주(原州)이다. 이현일과 이재(李栽), 권두경(權斗經), 권두인(權斗寅)에게 학문을 배웠다. 평생을 학문에 종사하여, 경상 감사를 지낸 조현명(趙顯命)과 김재로(金在魯)가 그를 문학(文學)과 행의(行誼)가 영남 제일의 인물이라고 칭송하였다. 문집으로 ≪눌은집(訥隱集)≫(22권 11책, 한국문집총간), ≪망양록(亡羊錄)≫이 있다.

◐정범조(丁範祖, 1723-1801): 조선 문신이다. 자는 법세(法世), 호는 해좌(海左), 시호는 문헌(文憲), 본관은 나주(羅州)이다. 벼슬은 대사간(大司諫), 대사헌(大司憲), 이조 참판(吏曹參判) 등을 지내고 판서에 이르렀다. 저서에 ≪해좌집(海左集)≫이 있다.

◐이헌경(李獻慶, 1719-1791): 본관은 전주(全州), 초명은 성경(星慶), 자는 몽서(夢瑞), 호는 간옹(艮翁), 백운정(白雲亭), 현포(玄圃) 등이다. 홍명한(洪名漢), 신광수(申光洙) 등과 교유하였다. 저서로 ≪간옹집(艮翁集)≫이 있다.

◐노예결석(怒猊決石): 당나라 때 명필 서호(徐浩)가 일찍이 42폭의 병풍을 썼는데, 여기에는 팔체(八體)가 다 갖추어진 데다 초서와 예서가 더욱 뛰어났으므로 당시 사람들이 그 서법을 형용하여 말하기를, “성난 사자가 돌을 후벼낸 듯, 목마른 준마가 샘으로 내닫는 듯하다.(怒猊抉石, 渴驥奔泉)”라고 했다.

◐여남월조(汝南月朝): 여남월단(汝南月旦)과 같은 말로 어떤 인물에 대해서 품평하는 것을 말한다. 여남에 살던 후한(後漢)의 허소(許劭)와 허정(許靖) 형제가 매월 초하루(月旦)에 향리의 인물들에 대해서 평을 했던 고사에서 비롯된 것이다. ≪後漢書≫ 卷66 <許劭列傳>에 보인다.

◐벽서(僻書): 세상에 널리 알려지지 않은 기이한 내용의 책으로, 기문벽서(奇文僻書)라고도 한다.

◐유필영(柳必永, 1841-1924)의 본관은 전주(全州), 자는 경달(景達), 호는 서파(西坡), 안동에서 세거하였다. 아버지는 유정진(柳定鎭)이며, 어머니는 예천권씨(醴泉權氏)로 권교상(權敎相)의 딸이다. 유치명(柳致明)의 문인이고, 권연하(權璉夏)·이만각(李晩慤)·김흥락(金興洛)·김도화(金道和) 등과 교유하였다. 집안에 전하여지는 학문의 전통을 이어받아 14, 15세의 나이로 사서삼경은 물론 제자서(諸子書)에까지도 박통하여 영남의 문맥을 이어받았다는 칭예를 받았다. 후일 유치명에게 수학하고 돌아와서 주서(朱書)를 탐독하고는 학문의 심오한 경지를 터득하였다.

또한, 고조부인 유정원(柳正源)으로부터 전하여져오는 역학(易學)을 계승, 발전시켰으며, ≪시경≫에도 조예가 깊어 새로운 주석을 시도하였다. 스승 유치명의 ≪정재집(定齋集)≫ 원집과 속집을 편집하였다.

1919년 파리에서 만국평화회의가 열리자 영남을 주축으로 한 한국 유림은 독립청원서를 보냈는데, 이때 파리장서에 서명하여 항일 의지를 확고히 밝혔다. 이 거사를 전후해서 남도에는 곽종석(郭鍾錫)이요, 북도에는 유필영이라 하여 ‘남곽북유(南郭北柳)’라고 불렸다. 유필영은 서파정사(西坡精舍)에 몰려드는 후진을 양성하는 방법으로 먼저 시(詩)로써 마음을 발양(發揚)시키고 다음에 예(禮)로써 율기(律己)하도록 하였다. 경술국치 이후에는 호정(戶庭)의 출입도 삼가하였다. 또한 기미년 만세사건에 연루되어 성주에까지 연행되기도 하였다. 저서로 ≪서파문집(西坡文集)≫(26권 13책, 국립중앙도서관)이 있다.

728x90

반응형

'❀漢陽人문화유적❀' 카테고리의 다른 글

| ▣조덕린(趙德鄰)▣ (0) | 2023.06.18 |

|---|---|

| [용주유고 제18권 / 신도비(神道碑)]▣南冥 曺先生神道碑銘 幷序▣▣영의정한음이공신도비명병서〔領議政漢陰李公神道碑銘幷序〕▣ (4) | 2023.06.18 |

| 절필병풍(絶筆屛風, 작고하시기 전 남긴 마지막 미완성작품), 아산 조방원(雅山 趙邦元, 1927~2014) (0) | 2023.06.14 |

| ♣사계화[四季花]♣=한양조씨문중의 사계화도는 한반도에서 자생하는 해당화 꽃나무를 보고 화폭에 옮긴 문중화이다.= (1) | 2023.06.13 |

| ◈肅宗大王御製◈肅廟御製刊行後識[閔鎭遠]◈序[宋時烈]◈跋[朴世采]◈重刊跋[趙命敎] (0) | 2023.06.12 |